Татары (племя)

Тата́ры (монг. татар, ср. монг. ᠲᠠᠲᠠᠷ, др. тюрк. 𐱃𐱃𐰺) — крупное средневековое монгольское племя, обитавшее на северо-востоке современной Монголии[1].

| Татары (племя) | |

|---|---|

| монг. татар, ср. монг. ᠲᠠᠲᠠᠷ, др. тюрк. 𐱃𐱃𐰺 | |

Татары и их соседи к XII веку | |

| Экзоэтнонимы | да-да, дадань, тартары |

| Этноиерархия | |

| Раса |

монголоидная южносибирская |

| Группа народов |

монголы тюрки |

| Общие данные | |

| Язык |

древнемонгольский древнетюркский |

| Письменность |

старомонгольское письмо древнетюркское письмо |

| Религия | тенгрианство, шаманизм |

| Первые упоминания |

Книга Сун (Сун-шу, История династии Сун) Орхоно-енисейские надписи |

| Предки | шивэй, сяньби |

| Родственны | джалаиры, меркиты, кереиты, найманы, кимаки, древние тюрки |

| Историческое расселение | |

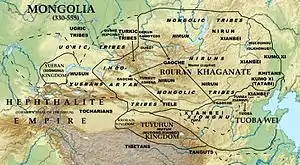

| Жужаньский каганат, Тюркский каганат, Уйгурский каганат, Кимакский каганат, Монгольская империя | |

В историографии Центральной Азии татар традиционно принято относить к монгольским племенам, вышедшим из среды шивэй[2]. Как полагают исследователи, татары могли общаться на тюрко-монгольском пиджине. Предположительно, в этногенезе татар кроме монгольских племён приняли участие тюркские и отчасти согдийские компоненты[3]. Кочевья татар занимали районы озера Буйр-Нур и реки Халхин-Гол южнее реки Керулен, а также часть Внутренней Монголии. В настоящее время — этническая группа в составе некоторых монгольских народов[4][5].

Этноним

Предположительно, этноним «татар» появился во времена древних монголоязычных жужаней в V в. Согласно С. Г. Кляшторному, название племени татар восходило к имени кагана кочевых жужаней Датаня, ставшего обозначением нового народа[3]. В «Истории династии Сун», жужани упоминаются под именем жуйжуй, другим названием которых являлось датань или тань-тань[6].

Этноним «татар» был записан на Орхоно-енисейских камнях как др. тюрк. 𐰆𐱃𐰔⁚𐱃𐱃𐰺⁚𐰉𐰆𐰑𐰣 (латиницей — Otuz Tatar Bodun, перевод — Род тридцати татар)[7] и др. тюрк. 𐱃𐰸𐰔⁚𐱃𐱃𐰺 (латиницей — Tokuz Tatar, перевод — Девять татар)[8][9][10][11]. В VI—VII вв. союз татарских племён назван в орхонских надписях «тридцатью татарами» (отуз татар), а в середине VIII в. они названы «девятью татарами» (токуз татар)[12]. С тридцатью татарами принято отождествлять протомонгольские племена шивэй[13][14], тогда как девятью татарами в источниках часто называют собственно татар, в составе которых традиционно выделяют девять крупных родов[15].

Как писал В. В. Бартольд, именем татар, встречающимся в орхонских надписях, впоследствии называли себя монголы[16]. Название татар было широко распространено начиная с эпохи орхонских надписей, т. е. с VIII в.; в X в. название присутствует в рукописи Туманского, в XI в. — у Махмуда Кашгарского. По всей вероятности, так с самого начала назывались народы, говорившие на монгольском языке[17]. По мнению Бартольда, «очевидно, народы монгольского происхождения, говорившие на монгольском языке, сами всегда называли себя татарами. После Чингиз-хана это слово в Монголии и в Средней Азии было полностью вытеснено словом монгол»[18].

В. Я. Бутанаев и Ю. С. Худяков пишут, что в древнетюркских надписях татарами обозначались монгольские племена. В китайской политической и историографической традиции, начиная с Сунского времени (X в.), также преобладало наименование монголов татарами (да-да)[19].

Согласно П. Пеллио, татары орхонских надписей были монголоязычны, при этом их титулатура сохраняла некоторые следы тюркского влияния[20]. По Н. Ц. Мункуеву, «китайцы, которые столкнулись с некоторыми из этих племён, распространили их название на все монгольские и даже немонгольские племена, обитавшие на территории современной Внешней и Внутренней Монголии и Западной и Южной Маньчжурии»[20].

Согласно Л. Р. Кызласову, татары орхонских надписей были тюркоязычны и были частью токуз-гузов. При этом Кызласов против отождествления татар орхонских надписей с дада из китайских источников[21]. Некоторые подразделения татар оказались связаны с тюркскими народами и передвинулись далее на запад. В анонимном Худуд аль-алам татары названы частью тугузгузов, а у Гардизи — частью кимаков[22]. Известия о татарах, от которых отделились кимаки, по Маркварту, подтверждает факт движения на запад отуреченных монгольских элементов[23].

Область Отюкен, постоянно упоминаемая в орхонских надписях как место обитания тюрков, по Махмуду Кашгарскому, находилась в его время в стране татар. То, что язык татар отличался от тюркского, было известно и Махмуду Кашгарскому[22]. Он упоминает татар среди не чисто «турецких» народностей и пишет, что они кроме своего языка знали и «турецкий». Согласно Бартольду, данное сообщение говорит о том, что монголы уже тогда доходили на запад до района, где соседями их с разных сторон были «турецкие» племена[16].

По мнению Кляшторного, название татар было тюркским обозначением монголов, и это имя привилось за монголами не только в Средней Азии и на Ближнем Востоке, но и на Руси и в Западной Европе[12]. Как пишет В. В. Ушницкий, этноним «татар» использовался тюрками только для обозначения «чужаков», то есть народов, не говорящих по-тюркски. Тюркские племена своих монголоязычных соседей также называли «тат» или «тат-ар»[24].

По версии итальянского францисканца Джованни Плано Карпини, приведённой в книге «История Монгалов, именуемых нами Татарами», этноним «татар» происходит от названия одноимённой реки[25]:

Есть некая земля среди стран Востока, о которой сказано выше и которая именуется Монгал. Эта земля имела некогда четыре народа: один назывался Йека-Монгал, то есть великие Монгалы, второй назывался Су-Монгал, то есть водяные Монгалы, сами же себя они именовали Татарами от некоей реки, которая течет чрез их страну и называется Татар; третий народ назвался Меркит, четвертый — Мекрит.

В версии брата Бенедикта содержатся дополнительные сведения[26]:

Моал [по-тартарски] — земля, монголы — означает [имя] жителей земли. Однако сами [они] называют себя тартары от [названия] большой и стремительной реки, которая пересекает их землю и называется Татар. Ибо тата на их языке означает [по-латыни] "тащить", а тартар — "тянущий".

В послании 1241 г. император Фридрих II замечает: «И нам неизвестно, по месту или по происхождению называются они Тартарами». Фома Сплитский, со ссылкой на тех, «кто с особым вниманием исследовал этот предмет», сообщает: «Название же тартары не является собственным именем народа, но они зовутся так по названию какой-то реки, которая протекает в их краях; или же, как считают некоторые, тартар [по-монгольски] означает ‘множество’» (Фома Сплитский. XXXVII). Сведения Фомы Сплитского, знакомого с донесениями францисканской миссии 1245 г., отражают учёные споры второй половины XIII в. В частности, он цитирует книгу брата Иоанна, когда пишет: «Их страна расположена в той части света, где восток соединяется с севером, и упомянутые племена на своем родном языке называют себя монголами» (Фома Сплитский. XXXVII)[26].

История

Согласно Рашид ад-Дину, татары были «покорителями и владыками большей части [монгольских] племен и областей, [выдаваясь своим] величием, могуществом и полным почетом». «Их имя издревле было известно в мире. От них отделились многочисленные ветви. Все то племя [состояло] из семидесяти тысяч домов [или семей]»[27].

В. В. Трепавлов пришел к выводу, что утверждение о прежнем могуществе и известности татар восходит к временам Жужаньского каганата и прочих монгольских кочевых объединений. Этноним татар С. Г. Кляшторный возводит к имени кагана кочевых жужаней Татань (Юйцзюлюй Датань), ставшего обозначением нового народа. Согласно реконструкции С. Е. Яхонтова, иероглифическое написание датань произносилось в V в. н. э. как *dadar/*tatar. «Отуз татары» — та самая группа племён, входивших ранее в государство жужаней, которая сплотилась в 20-е гг. V в. вокруг Датаня/Татара[3].

Шивэй. Общемонгольский период (VI—VII вв.). Предки татар в это время принадлежали к южным шивэям, известным в качестве племени улохоу. Поскольку татары отождествляются с шивэями, то подразумевается их монголоязычие[3].

Шивэй-татары (VIII—IX вв.). В рунических надписях были известны в качестве токуз и отуз-татар. В районе Буир-Нура обитали хэйчэчжэ-шивэи, тележные шивэи. В истории династии Тан, где рассказывается о падении Уйгурского каганата, упоминаются хэйчэзцы (чернотележники) шивэи, которых считают тождественными татарам. Именно к ним бежал Уцзю-каган, собрав все остатки Уйгурского каганата[3].

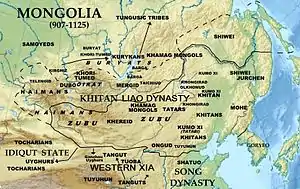

Татарское великодержавие (X—XI вв.). В X—XI вв. под именем цзубу татарские племена осваивают всю территорию Монголии. Махмуд Кашгари, живший в XI в., называет обширный регион между Северным Китаем и Восточным Туркестаном «Татарской степью». Согласно С. Г. Кляшторному и М. Горелику, татары с X—XII вв. обитали вдоль Великой Китайской стены от Синьцзяна до Маньчжурии[3].

В киданьских источниках татары были известны как цзубу. В начале XI в. часть шивэй ушла от киданей на юг, к горам Иньшань, затем распространились на запад до реки Керулен. В этот период татары обитали вдоль всей Китайской стены вплоть до Джунгарии. В татарский союз племён цзубу входили кереиты, найманы, меркиты[3], джалаиры и другие монголоязычные племена[28].

Татары упоминаются в составе кимаков, откочевавших в западные степи после поражений цзубу от киданей. При этом в отношении кимаков существуют версии тюркского и монгольского происхождения[29]. По сведениям автора IХ в. Ибн-Хордадбеха, дошедшим в передаче автора XI в. Гардизи, кимаки происходили из татар[30]. Согласно одной из версий, из кимакских татар происходили Бейбарс, Кутуз и другие мамлюкские султаны Египта и Сирии XIII в.[31] Татарское происхождение, как полагают исследователи, также имели куны (токсобичи)[32] и каи[33]. Кимаки, куны и каи откочевали на запад после крупного восстания племён цзубу против киданей в 1026—1027 гг.[29] При этом С. М. Ахинжанов кимаков и каев отождествлял с кумоси[34][29].

Буир-нурский период (XII в.). Татары выделились в качестве отдельного племенного союза в результате распада цзубу. Именно татары способствовали распаду государства Хамаг-монголов и улуса Есугея[3].

В XII в., после того как татары на некоторое время захватили политическую гегемонию в степях, татарами стали называть все степное население от китайской стены до сибирской тайги. Китайскими средневековыми историками татары (в широком смысле) делились на три части[35]:

- Белые татары — кочевники, живущие южнее пустыни Гоби, вдоль Великой Китайской стены. Большую часть их составляли онгуты. Советский и российский востоковед Л. Р. Кызласов писал, что белые татары относились к степным тюркоязычным племенам[21]. В. В. Бартольд к числу белых татар относил монголоязычных хунгиратов, живших около Китайской стены[36].

- Чёрные татары жили в степи и занимались скотоводством. В число чёрных татар включались кереиты. Как пишет Кызласов, чёрные татары относились к монголам[21].

- Дикие татары — южносибирские племена охотников и рыболовов. Они не знали ханской власти и управлялись старейшинами. К числу «диких» племен, то есть охотников и рыболовов, относились древние урянхаи, уги[35] (мохэ)[37], а также другие многочисленные и разрозненные лесные племена[35]. Дикие татары в дальнейшем были известны как хойин-иргэн[38].

Кроме вышеназванных групп также в литературе упоминаются следующие объединения:

- Водяные[39] (приморские)[40] татары. Они упоминаются у П. Карпини как су-монгал[25] и отождествляются с племенем усуту-мангун и алакчинами. Исследователи название водяные татары связывают с приангарскими[41], приаргунскими и приамурскими татарами[40]. С водяными татарами связано упоминание татарского города Алакчин[41]. У Абульгази имеются следующие сведения: «есть большой город, вокруг которого находится поблизости множество селений, где располагались в большом числе кочевые племена. Их лошади были велики… Все они были пеги по цвету, других не имелось. Недалеко от этого города, называемого Алакчин, имелся серебряный источник, поэтому все котлы, блюда и вазы… были из серебра»[42][43]. Ю. А. Зуев считал, что город Алакчин располагался в истоках Ангары либо в районе восточного побережья оз. Байкал[42]. Существует версия, согласно которой перевод названия «су-монгол» как «водяные монголы» ошибочен. Возможно, что выражение «су-монгол» может значить «монголы, принадлежащие августейшему», т. е. монголы, покоренные Чингисханом. Плано Карпини употреблял это выражение по отношению к татарам, одному из монгольских племён, покоренных Чингисханом. В переводе с монгольского «су» значит «обладающий счастьем — величием» или «августейший». В китайских анналах имеется термин «су-татар»[44].

- Восточные татары. Под именем восточных татар в китайских источниках упоминались монголоязычные дауры и их соседи тунгусо-манчьжуры[45][46].

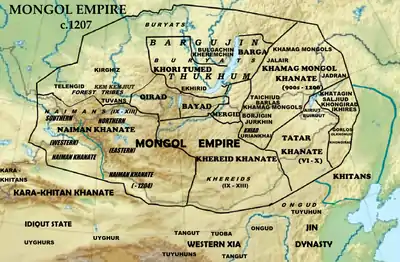

Татары в составе Монгольского государства

Согласно «Сокровенному сказанию монголов», племя татар было одним из самых могущественных врагов Чингисхана. В 1202 году Темуджин выступил против татар, и в результате этого похода татары были разгромлены[47]. Однако вопреки распространённому мнению о том, что все татары были казнены, за исключением малолетних детей, татарские воины упоминаются в Западном походе Батыя.

В армии Чингисхана татары служили в качестве боевого авангарда, отчего в Европе именем татар стали обозначать монгольских воинов и племена. Победное имя татар шло впереди монгольских войск[48]. Это известие укрепилось в Европе ещё со слов папских послов П. Карпини и Г. Рубрука, побывавших в Монгольской империи, и венгерского монаха Юлиана. Они с удивлением поведали, что татары — это имя не завоевателей, а покорённого народа. Так Г. Рубрук узнал, что татары представляли собой одно из племён, живших рядом с монголами и способствовавших возвышению Чингисхана, которых он «повсюду посылал вперед… и отсюда распространилось их имя, так как везде кричали „Вот идут татары“»[49][3].

С образованием Великого Монгольского государства в начале XIII в. одна часть «девяти татар» вошла в состав центрального мингана, перешла к Бортэ-хатун, а другая отошла к западному тумену, попала под власть татарского Их Хутакт-нойона. В XIV—XVI веках большая часть татар находилась в Восточной Монголии под властью Батумунху Даян-хана и его потомков. Внуки Даян-хана — Төгс тайджи и Цээлэй — правили татарским племенем; Баяндара, сын Барсболда, управлял белыми татарами[50]. Большинство из них обосновалось в Южной (Внутренней) Монголии[4].

Татарками по происхождению были Есугэн и Есуй — супруги Чингисхана. Также татарского происхождения был Шиги-Хутуху — высокий чиновник, сын знатного татара, усыновлённый матерью Чингисхана Оэлун. Будущий Чингисхан был назван в честь пленённого Есугеем татарского вождя Тэмуджина-Уге, которого Есугей победил накануне рождения сына[51][52].

Хотя Рашид ад-Дин не включал татар в число так называемых коренных монголов, в ряде источников к дарлекин-монголам принято причислять все монголоязычные племена, не относившиеся к нирун-монголам. В их число входят татары, кереиты, меркиты, ойраты, найманы, баргуты и другие монгольские племена[53].

Татарские роды

Традиционно принято считать, что татары состояли из девяти крупных родов. Согласно Аюудайн Очиру, во второй половине XII в. татары обитали в Восточной степи и бассейне реки Халх гол и состояли из следующих родов: тутуклиуд (тутагуд), алчи, куйн, биркуй, терат, камаши, ниучи, буйрагуд и айрагуд[4].

В литературе встречаются и другие родовые имена татар:

- тутукулйут[27] (тутуклиуд, тутагуд[4], дутаут[51], дутагуд, тутухлигуд[54])

- алчи[27]

- чаган[27] (цагаан татар[54], белые татары[4])

- куин[27] (куйн[4], чжуин[51], жүйн[55], хүйтэн[54])

- терат[27] (дарид)[54]

- баркуй[27] (биркуй)[4]

- камаши (камачи)[27]

- ниучи[56]

- нераит[27]

- хойин[27] (лесные татары)[39]

- буйрагуд[4] (буйрууд)[51]

- айрагуд[4] (айриуд)[51]

- алухай[51]

- дорбен-татар[51] (известно, что татары были в союзе с племенем дурбан)[57]

По данным монгольского летописца Санан-Сэцэна, во времена Чингисхана в состав су-монголов (татар) входили следующие роды:

Согласно Б. З. Нанзатову, следующие современные бурятские роды имеют татарское происхождение[5][57]:

- шошолог — потомки рода тутуклиуд

- тэртэ — потомки рода терат

- саганы, расселённые по Иркуту и Китою[60], один из хонгодорских родов тункинских бурят[61]

Саганы в составе хонгодоров отождествляются с племенем урсут[62]. Как пишет В. В. Ушницкий, урсутами называли представителей татарского племени, бежавших от Чингисхана в Приангарье[63].

Современность

Ныне в Монголии татары (татари) проживают в составе халха-монголов в сомоне Матад Восточного аймака и сомоне Асгат Сүхбаатарского аймака[64]. На территории Внутренней Монголии проживают носители родовых имён татар, татаруд, цаган татар (белые татары), айригуд, буйригуд[65][66]. Род цагаан татар входит в состав чахаров и онниутов Внутренней Монголии[67].

Согласно Б. З. Нанзатову, потомки татар также проживают среди бурят. Согласно его исследованиям, бурятский род тэртэ — потомки татарского рода терат, другой бурятский род шошолог — потомки татарского рода тутуклиуд. Этнонимы шошолог и тутуклиуд сводятся к понятию «имеющие правителя», но тутуклиуд — мирного (то есть в мирное время), а шошолог — военного (то есть в военное время). Часть средневековых приангарских татар-тутуклиутов могла сменить этноним по двум причинам: либо со сменой общинно-кочевого периода военно-кочевым, либо в связи с преследованием Чингисханом татарских племён. По второй причине татары-тутуклиут могли трансформировать этноним на близкий по значению и скрыться от преследований. Близкий сюжет о былой многочисленности шошолоков и почти полном уничтожении племени врагами упоминают устные предания данного рода[5]. Род чочолиг также отмечен в составе баргутов[68]. Также в числе потомков татар Б. З. Нанзатовым названы саганы, расселённые по Иркуту и Китою[60], один из хонгодорских родов тункинских бурят[61].

В Монголии проживают носители следующих родовых фамилий: татар, татаар, цагаан татар, тэрт, тэртэ, шошолог, шошоолог, шошлог, алши, айраг, айраг боржигон, айраг боржигин, буйр, буйргууд, буйрууд, буйруут, тутаг, хуйд, хуйн, хуйт, хүйн, хүйтэн[69].

В состав хазарейцев входят племена, имеющие татарское происхождение: татар, алчин[70].

Как полагает Ж. М. Сабитов, алшыны в составе казахов являются потомками алчи-татар[71]. Согласно В. В. Ушницкому, кангаласцы — этническое ядро якутов имеют татарское происхождение[72]. Часть средневековых татар, предположительно, вошла в состав хакасов, дав им самоназвание «тадар». Как указывают хакасские легенды, появление самоназвания «тадар» среди минусинских кыргызов связано именно с монгольскими завоеваниями[73]. Татары упоминаются как один из родов кочевых узбеков.

В наше время в России, Украине, Беларуси, Польше и Литве проживают тюркские народы, имеющие в своём самоназвании этноним «татар» (татарлар): поволжские, крымские, сибирские, астраханские, польско-литовские, хакасы, чулымцы, шорцы, телеуты, которые называют себя тадарлар и прочие.

Примечания

- История России с древнейших времен до наших дней. В 2 томах. Сахаров А. Н., Боханов А. Н., Шестаков В. А., М.: 2010.; Т.1 — 544 с.

- Кычанов Е. И. Властители Азии. — Москва: Восточная литература РАН, 2004. — С. 279. — 631 с. — ISBN 978-5-02-018328-5.

- Ушницкий В. В. Историческая судьба татар Центральной Азии // Золотоордынская Цивилизация. — 2017. — Вып. 10. — С. 92—95. — ISSN 2308-1856.

- Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы происхождения и этнического состава монгольских народов / д.и.н. Э. П. Бакаева, д.и.н. К. В. Орлова. — Элиста: КИГИ РАН, 2016. — 286 с. — ISBN 978-5-903833-93-1.

- Нанзатов Б. З. Этногенез западных бурят (VI—XIX вв.). — Иркутск, 2005. — 160 с. — ISBN 5-93219-054-6.

- Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху / Н. Ц. Мункуев. — Москва: Наука, 1984. — С. 47. — 487 с.

- Kül Tiğin (Gültekin) Yazıtı Tam Metni (Full text of Kul Tigin monument with Turkish transcription). Дата обращения: 5 апреля 2014.

- Bilge Kağan Yazıtı Tam Metni (Full text of Bilge Khagan monument with Turkish transcription). Дата обращения: 5 апреля 2014.

- The Kultegin's Memorial Complex. Дата обращения: 5 апреля 2014.

- Ross, E. Denison; Vilhelm Thomsen. The Orkhon Inscriptions: Being a Translation of Professor Vilhelm Thomsen's Final Danish Rendering (англ.) // Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London : journal. — Vol. 5, no. 4, 1930. — P. 861—876. — .

- Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter. Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées (неопр.). — Helsingfors, Impr. de la Société de littérature finnoise, 1896. — С. 140.

- Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи древней Евразии. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. — С. 145—148. — 346 с. — ISBN 5-8465-0246-6.

- Раднаев В. Э. Монгольское языкознание в России в 1 половине XIX в.: проблемы наследия (т. 1, ч. 1). / Б. В. Базаров. — Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2012. — С. 228. — 392 с. — ISBN 978-5-7925-0357-1.

- Авляев Г. О. Происхождение калмыцкого народа. — 2-е изд., перераб. и испр.. — Элиста: Калм. кн. изд-во, 2002. — С. 10. — 325 с. — ISBN 5-7539-0464-5.

- Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы происхождения и этнического состава монгольских народов / д.и.н. Э. П. Бакаева, д.и.н. К. В. Орлова. — Элиста: КИГИ РАН, 2016. — С. 159. — 286 с. — ISBN 978-5-903833-93-1.

- Бартольд В. В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. — Москва: Наука, 1968. — С. 86. — 759 с.

- Бартольд В. В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. — Москва: Наука, 1968. — С. 124—125. — 759 с.

- Бартольд В. В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. — Москва: Наука, 1968. — С. 560. — 759 с.

- Бутанаев В. Я., Худяков Ю. С. История енисейских кыргызов. — Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2000. — С. 125. — 272 с. — ISBN 5-7810-0119-0.

- Крамаровский М. Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. — Славия, 2001. — С. 11. — 363 с.

- Валиахмет, 2012, с. 250.

- Бартольд В. В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. — Москва: Наука, 1968. — С. 559. — 759 с.

- Бартольд В. В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. — Москва: Наука, 1968. — С. 400. — 759 с.

- Ушницкий В. В. Центральноазиатские татары: вопросы этнической истории и этногенеза // Тюркологические исследования. — 2019. — Т. 2, № 1. — С. 5—12. — ISSN 2619-1229.

- Д. П. Карпини. История монгалов. www.hist.msu.ru. Дата обращения: 25 мая 2019.

- Ц. де Бридиа. История Тартар. www.vostlit.info. Дата обращения: 25 мая 2019.

- ФАЗЛАЛЛАХ РАШИД-АД-ДИН->СБОРНИК ЛЕТОПИСЕЙ->ПУБЛИКАЦИЯ 1946-1952 ГГ.->ТОМ I->КНИГА 1->РАЗДЕЛ 2. www.vostlit.info. Дата обращения: 28 февраля 2019.

- Гумилёв Л. Н. В поисках вымышленного царства. Трилистник птичьего полета. 5. Разорванное безмолвие (961≈1100). gumilevica.kulichki.net. Дата обращения: 27 мая 2019.

- Сабитов Ж. М. К вопросу о происхождении кимаков // Молодой учёный. — 2015. — Май (№ 10 (90)). — С. 961—964.

- Известия Академии наук Киргизской ССР: Серия общественных наук. Том III. Выпуск 1. — Академия, 1961. — С. 82.

- Ушницкий В. В. Татары Центральной Азии и проблема происхождения ураанхай-саха // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2017. — № 3 (20). — С. 30—36.

- Евстигнеев Ю. А. Современные тюрки: этно-исторический справочник о тюркоязычных народах мира. — 2004. — С. 68. — 150 с.

- Евстигнеев Ю. А. Кыпчаки / половцы / куманы и их потомки. К проблеме этнической преемственности. — Litres, 2013. — 170 с. — ISBN 9785457236646.

- Ахинжанов С. М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. — Алматы: Гылым, 1995. — С. 116. — 296 c.

- Гумилёв Л. Н. В поисках вымышленного царства. Трилистник птичьего полета. 5. Разорванное безмолвие (961≈1100) [окончание]. gumilevica.kulichki.net. Дата обращения: 27 мая 2019.

- Бартольд В. В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. — Москва: Наука, 1968. — С. 256. — 759 с.

- Гумилев Л. Н. История народа хунну. — Directmedia, 2016-03-31. — С. 419. — 793 с. — ISBN 9785447569310.

- ФАЗЛАЛЛАХ РАШИД-АД-ДИН->СБОРНИК ЛЕТОПИСЕЙ->ПУБЛИКАЦИЯ 1946-1952 ГГ.->ТОМ I->КНИГА 2->РАЗДЕЛ 1. ЧАСТЬ 3. www.vostlit.info. Дата обращения: 22 июня 2019.

- История татар с древнейших времен: в семи томах. — Изд-во "Рухият", 2009. — С. 737. — 1051 с.

- Мифтахов З. З. Курс лекций по истории татарского народа. — Казань: Дом печати, 1998. — С. 395. — 485 с.

- Ушницкий В. В. Население Байкальского региона в эпоху средневековья (к проблеме этногенеза саха). — Якутск: Издат-во ИГИиПМНС СО РАН, 2013.

- Ван Пу. Обозрение династии Тан. Перевод Ю. А. Зуева. www.vostlit.info. Дата обращения: 29 мая 2019.

- Абульгази. Родословное древо тюрок. Глава девятая. www.vostlit.info. Дата обращения: 29 мая 2019.

- Д. П. Карпини. История монгалов. Комментарии к главе 5.

- Цыбенов Б. Д. История и культура дауров Китая. Историко-этнографические очерки: монография / Зориктуев Б.Р. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2012. — 252 с. — ISBN 978-5-89230-411-5.

- Миллер Г. Ф. История Сибири, Том 1. — Издание второе, дополненное. — Москва: «Восточная литература» РАН, 1999. — С. 181—182. — 630 с. — ISBN 5-02-018100-5. — ISBN 5-02-017892-6.

- Правители Мира. В. Эрлихман. 2009.

- Юрченко А. Г. Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 г. СПб.: Евразия, 2002. 478 с.

- Исхаков Д. М., Измайлов И. Л. Этнополитическая история татар (III — середина XVI вв.). Казань: РИЦ «Школа», 2007. 356 с.

- Darm-a. Altan kürdün mingγan kеgesütü bičig (монгольский) // Öbör Mongγol-un Arad-un Keblel-ün Qoriy-a. — 1987. — С. 215, 217.

- Сокровенное сказание монголов. Перевод С. А. Козина.

- Чингисиана: свод свидетельств современников / Пер., сост. и коммент. А. Мелехин. — М.: Эксмо, 2009. — 728 с. — ISBN 978-5-699-32049-3.

- Чингис-хан — История России. russian-history.info. Дата обращения: 2 ноября 2018.

- Problems of ethnic history of nomadic peoples in Central Asia. — Nu̇u̇dliĭn Soël Irgėnshliĭg Sudlakh Olon Ulsyn Khu̇rėėlėn, 2002. — С. 168. — 226 с.

- Монголын түүхийн тайлбар толь. Татар.

- ФАЗЛАЛЛАХ РАШИД-АД-ДИН->СБОРНИК ЛЕТОПИСЕЙ->ПУБЛИКАЦИЯ 1946-1952 ГГ.->ТОМ I->ПРЕДИСЛОВИЕ К I-МУ ТОМУ. www.vostlit.info. Дата обращения: 28 февраля 2019.

- Нанзатов Б. З. Средневековые татары и Приангарье (по данным «Сборника летописей» Рашид-ад-дина) // Чингисхан и судьбы народов Евразии — Улан-Удэ, 2003. — С. 99—102.

- Проблемы этногенеза и этнической культуры тюрко-монгольских народов: сборник научных трудов. — Калмыцкий гос. университет, 2007. — С. 52. — 177 с.

- Молдобаев И. Б., Пиримбаева Ж. Ж. С. М. Абрамзон и вопросы кыргызской этнографии. — Бишкек: Национальная академия наук, 2006. — С. 121. — 221 с.

- Нанзатов Б. З. Расселение и племенной состав номадов Центральной Азии в предчингисовское и чингисовское время (по данным летописей Рашид ад-Дина) // Монгольская империя и кочевой мир (Мат-лы междунар. науч. конф-ии). Кн. 3. — 2008. — С. 377—443.

- Нанзатов Б. З. Тункинские буряты в XIX в.: этнический состав и расселение // Вестник археологии, антропологии и этнографии. — 2017. — № 3 (38).

- Зориктуев Б. Р. Актуальные проблемы истории монголов и бурят. — М.: Вост. лит., 2011. — С. 159. — 278 с. — ISBN 978-5-02-036475-2.

- Ушницкий В. В. Средневековые народы Центральной Азии (вопросы происхождения и этнической истории тюрко-монгольских племен). — Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. — С. 60—62. — 116 с. — ISBN 978-5-9690-0112-1.

- Очир А., Сэржээ Ж. Монголчуудын овгийн лавлах. — Улаанбаатар, 1998. — С. 20—24. — 67 с.

- Bügünüdei Goncuγ. Моngγul obuγ // Öbör Mongγol-un Soyol-un Keblel-ün Qoriya, 1993. 203 х. (на монгольском языке)

- Монгол овог аймгууд. Дата обращения: 4 января 2019.

- Нанзатов Б. З., Тишин В. В. К истории татар Внутренней Азии: опыт идентификации племенных названий // Золотоордынское обозрение. — 2021. — Т. 9, № 1. — С. 8—27. — doi:10.22378/2313-6197.2021-9-1.8-27.

- Бухоголова С. Б. Этническая идентичность новых баргутов Китая // Вестник БГУ. — 2015. — № 8 (1). — С. 150—153. (недоступная ссылка)

- Үндэсний Статистикийн Хороо. Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 11 февраля 2019.

- Project Gutenberg. Hazara tribes | Project Gutenberg Self-Publishing — eBooks | Read eBooks online. self.gutenberg.org. Дата обращения: 22 августа 2018.

- Сабитов Ж. М. Алшины (алчи-татары) в истории Поволжья и Приуралья в XIII—XIX веках // Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. — 2015. — С. 383—393.

- Ушницкий В. В. Теория татарского происхождения якутов // Золотоордынское обозрение. — 2014. — № 1. — С. 43—63. — ISSN 2308-152X.

- Ушницкий В. В. Средневековые народы Центральной Азии (вопросы происхождения и этнической истории тюрко-монгольских племен). — Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. — С. 4. — 116 с. — ISBN 978-5-9690-0112-1.

Литература

- Садур Валиахмет. Тюрки, татары, мусульмане / И. З. Мухамеджанов. — М.: Марджани, 2012. — С. 250. — 400 с. — ISBN 978-5-903715-31-2.