Антиутопия

Антиуто́пия (от «анти-» и «утопия»), также дисто́пия (dystopia, букв. «плохое место» от греч. δυσ «отрицание» + греч. τόπος «место»)[1], или какото́пия (kakotopia или cacotopia от греч. κακός «плохой»)[2], — изображение общественного строя или сообщества, представляющегося автору или критику нежелательным, отталкивающим или пугающим. Является противоположностью утопии[3][4] или её деривацией[5].

Антиутопические общества описаны во многих художественных произведениях, действие которых в литературе Нового времени происходит в будущем. Антиутопия как жанр зачастую используется, чтобы обратить внимание на реальные для автора проблемы в окружающей среде, политике, экономике, религии, технологии и др.[6] В литературоведении XX—XXI веков антиутопии, как и утопии, рассматриваются в ряду жанров научной фантастики. Согласно К. Рёмеру, это детальное описание воображаемой культуры, которая предоставляет читателю картину альтернативной реальности для критики собственной современности с интеллектуальных и эмоциональных позиций. Если автор и/или читатели воспринимают описываемую реальность как мрачную и значительно уступающую объективной, — это дистопия, то есть антиутопия[7].

В западном литературоведении термины «антиутопия», «дистопия», «какотопия» и прочие считаются синонимами. В российских общественных науках и литературоведении они различаются по способам инверсии реальности в литературном тексте, использованию элементов сатиры и т. п. Постепенно такие же взгляды распространяются и на Западе. Антиутопии после 1950-х годов стали интегральной частью массовой культуры, политической жизни и обыденного сознания.

Терминология и граница понятия

Термин

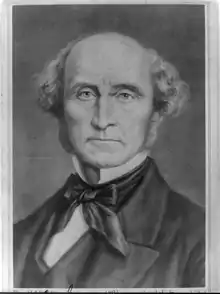

Терминология для обозначения негативной утопии стала формироваться в западных языках в XIX веке. Так, Джереми Бентам в памфлете 1818 года Plan of Parlamentary Reform впервые предложил термин «какотопия» («воображаемое худшее правительство») в прямом противопоставлении «утопии» («воображаемому наилучшему правительству»). По замечанию Лоры Мэнсфилд, фонетически слово соотносилось с «какофонией». В литературе XX века этот термин предпочитал Энтони Бёрджесс (в частности, в книге «1985»)[8][9]. Наиболее распространённый английский термин «дистопия» ввёл Джон Стюарт Милль в речи 1868 года в Британской Палате общин, посвящённой земельной политике правительства в Ирландии[10][11]. Впрочем, в одном из романов XVIII века было предложено слово dustopia, обозначавшее «несчастную страну». «Дистопию» как название литературного жанра в науке сделали нормативной Гленн Негли и Макс Патрик в составленной ими антологии «В поисках утопии» (The Quest for Utopia, 1952), применительно к «Миру иному и тому же самому» Джозефа Холла[12]. Согласно «Словарю Уэбстера», в английском языке термин anti-utopia как синоним «дистопии» впервые зафиксирован в 1910 году[13].

Антиутопия и утопия

Английский историк и политолог Грегори Клэйс отметил, что понятие антиутопии можно отождествить с утопической традицией как таковой, однако жанр дистопии стал популярным в конце XIX века. Этот жанр произрастал из того же комплекса проблем, на который пытались дать свой ответ утописты: пределы и контроль над индустриализацией, распространение бедности при капитализме, концентрация богатства и растущее стремление масс решать эти проблемы в русле коллективизма. Близость утопий и антиутопий он характеризовал как «неудобную». Вместе с тем, практически все исследователи негативных утопий отмечали, что антиутопический концепт подразумевает как сатиру, так и инверсию идеального общества; собственно, он отрицает одну из форм утопии, имплицитно подразумевая её чрезмерность[14]. Примерно так же рассуждал польский философ и социолог Ежи Шацкий, констатируя синонимию понятий «негативная утопия», «антиутопия», «дистопия», и т. д.[15]

В литературе на русском языке по крайней мере с 1980-х годов наметилась тенденция различать жанры, обозначаемые как «антиутопия» и «дистопия». Например, А. А. Чамеев рассматривал негативную утопию как порождение XX века — самостоятельный жанр, маркируемый романами Е. Замятина «Мы» и О. Хаксли «О дивный новый мир». Он выделял в жанре негативной утопии поджанры дистопии и псевдоутопии. Псевдоутопия иронически облекается в форму традиционной утопии с целью обнажить несостоятельность претензий утопистов-идеологов; дистопия же облекается в формы самой жизни, дабы подчеркнуть угрозу, исходящую от «дурного утопизма» и связанную с воплотимостью утопии как «дьяволова водевиля». Иными словами, псевдоутопия является жанром фантастики, использующим гротеск, а дистопия — реалистический жанр, максимально использующий материал реальной действительности. Литературная антиутопия, по А. Чамееву, направлена против утопии как идеологии, претендующей на радикальное переустройство мира[16]. Похожую позицию занимает греческий исследователь Антонис Балазопулос, который предложил и собственную типологию жанра[17].

Несколько ранее В. А. Чаликова, рассматривая те же тенденции и так же разделяя понятия, пыталась ответить на следующий вопрос: «почему всё лучшее в утопической литературе создано в жанре дистопии и антиутопии?», а равно и о границах между антиутопией и сатирой. Как и Г. Клэйс, она ссылалась на Гэри Морсона. Тот доказывал, что сатирическое изображение будущего не исключает преданности утопическим социальным идеалам и что не всякая негативная утопия враждебна позитивной. Разграничение утопии и антиутопии может проходить только из объективного содержания текстов, то есть того, что ненавистно автору. В указанном контексте можно различать антиутопию (миф о рае будущего, враждебном индивидуальной личности) и дистопию (ад современности, который только усилится в будущем). «Антиутопия — это карикатура на позитивную утопию, произведение, задавшееся целью высмеять и опорочить саму идею совершенства, утопическую установку вообще»[18]. Лаймен Сарджент замечал, что вопрос усложняется несовпадением мировоззрения автора и читателя, и иллюстрировал это следующим образом: «Скиннер считает „Уолден 2“ хорошим обществом, а я не уверен в этом. Большинство моих студентов ужасает мир, изображённый Беллами, а Беллами он нравится»[19]. Сарджент также попытался выделить в понятии утопии «три лица»: позитивную утопию, негативную утопию и сатирическую утопию[20]. В. Чаликова считала, что сатира — это более широкий тип художественного мышления и изображения, чем любая разновидность утопии:

Дистопия ближе к реалистической сатире, всегда обладающей позитивным идеалом, антиутопия — к модернистской, негативистской и отчуждённой, к «чёрному роману». (На грани сатиры и антиутопии стоят романы К. Воннегута, Р. Хеллера, Ф. Дюрренматта)[19].

Жанровые границы негативной утопии

Данный вопрос был специально рассмотрен в исследовании российского литературоведа Б. А. Ланина. Согласно его мнению, жанровая принадлежность может быть сформулирована в следующих тезисах:

- Спор с утопией либо утопическим замыслом. Даже в романе «Мы» Б. Ланин выделял аллюзии на Пролеткульт, фордизм, тейлоризм и идеи футуризма[21].

- Псевдокарнавал как структурный стержень антиутопии. Основой карнавальной культуры, описанной М. М. Бахтиным, является амбивалентный смех, тогда как тоталитарный псевдокарнавал порождён абсолютным страхом. Именно страх (например, ночного ареста) создаёт особую атмосферу — по своей основе индивидуально-интимную, — которая является одним из признаков «антиутопического мира». При этом страх соседствует с благоговением от проявлений власти и даже восхищением ею. Эта амбивалентность носит ритмический характер, определяя повсеместное бытие, а выявление «врагов» приводит к временному катарсису и освобождению от страха. Сущность антиутопического страха заключается в освобождении от экзистенциального, такой страх переносится на «врагов великой цели». Нормой жизни является доносительство, причём важный признак жанра — рукопись, которую тайком создаёт главный герой произведения (как в «1984» Оруэлла и многих других произведениях), — в действительности является доносом на всё окружающее его общество[22].

- Театрализация, которая увенчивается коронацией «шутовского короля». Часто в центре этого действа оказывается главный герой, например, Перец, ставший Директором Управления в романе братьев Стругацких «Улитке на склоне», или герои «Чевенгура» Платонова[23].

- Эксцентричность главного героя, который живёт по законам аттракциона. Это позволяет создавать максимально жёсткую сюжетную и психологическую ситуацию, в полной степени раскрывающую потаённые глубины персонажей, о которых они сами могли не подозревать. Собственно, сочинение рукописи главным героем также является аттракционом, который контролируется и/или инспирируется властью[24].

- Ритуализация жизни, программирующая личность и лишающая её спонтанности в поведении. Сюжетный конфликт в антиутопии наступает, когда личность отказывается от роли в ритуале и настаивает на своём собственном пути. Это же позволяет сделать сюжет интересным, поскольку антиутопия основана на острой коллизии[25].

- Роль сексуальности. Одним из важнейших средств проявления «Я» — иногда и единственным способом его сохранения — в антиутопии является сексуальность. Этому сюжету особую главу посвятил в своём исследовании «Фантастика и футурология» Станислав Лем[25][26]. Жиль Делёз связывал антиутопические архетипы с садомазохизмом[27].

- Антропоцентричность, проистекающая из предыдущего. Основной конфликт в антиутопии проистекает из столкновения личности и общества. Личность при этом сводится почти исключительно к сексуальности. Согласно Б. Ланину, антиутопия «развращена до целомудренности», поскольку главной задачей изображаемого тоталитарного режима всегда является разделение полового акта и удовольствия. В антиутопический жанр (в том числе у Оруэлла) оказалась перенесена традиционная тема русской литературы — слабый, колеблющийся мужчина, который противостоит сильной волевой женщине, стремящейся силой своего чувства возродить его к активности. Однако как у Оруэлла, так и у Набокова («Приглашение на казнь»), Войновича («Москва 2042») и многих других в отношения двоих вмешивается государство, — одновременно «функционально-бесполое и гермафродитски любящее себя», стремящееся стать субстантом человеческой любви[28].

- Аллегоричность. Антиутопическая поэтика близка басенной аллегории, в которой животные персонифицируют те или иные человеческие качества. Иногда такого рода аллегории применяются писателями в широком масштабе. Примерами являются оруэлловский «Скотный двор», «Планета обезьян» П. Буля, «Роковые яйца» М. Булгакова, повесть Ф. Искандера «Кролики и удавы». По ходу действия животные реализуют интересы общественных групп, пародируют политических деятелей, шаржируют социальные стереотипы[29].

- Застывшее время. Антиутопия, как и утопия, проникнута ощущением безвременья, поэтому авторский замысел неизбежно включает «поторапливание». При этом время антиутопии — это продолжение реализованной когда-то в прошлом утопии и расплата за неё (термин Л. М. Геллера)[30]. Попытка героя вступить в единоборство с системой оборачивается схваткой с судьбой, в которой победа и поражение любой стороны неизбежно приводят к катастрофе[31].

- Пространство в антиутопии всегда двойное. Жилище главного героя не является интимным пространством: герои Замятина живут в стеклянных стенах, комната Уинстона из романа Оруэлла круглосуточно прослушивается и просматривается. Реальное пространство антиутопии — надличностное, приобретающее характер сакрального. При всём огромном многообразии описанных пространственных моделей они всегда замкнуты, вертикально ориентированы, подчёркивая архетипический конфликт верхов и низов[31].

Иными словами, общество в негативных утопиях описывается в максимальных подробностях, конкретно локализовано во времени и в пространстве, что подтверждают знакомые читателю элементы. Авторы антиутопий всегда сосредоточены на страхе перед будущим, а не на надежде на него, как в собственно утопиях[32]. Это сильно отражается на применяемых писателями средствах художественной выразительности. Томас Мойлан подчёркивает, что несмотря на колоссальное разнообразие антиутопий (от «Железной пяты» Лондона, «Войны с саламандрами» Чапека, «Любви среди руин» Ивлина Во до «Приглашения на казнь» Набокова), все они появились «на периферии реалистического и модернистского литературного мейнстрима»[33].

Антиутопия и научная фантастика

Грегори Клэйс утверждал, что сам по себе термин «научная фантастика» был введён в 1920-е годы Хьюго Гернсбеком и буквально обозначал жанр, «в котором будет 75 % литературы, переплетённой с 25 % науки». Дистопия, которую можно усмотреть даже во «Франкенштейне» Мэри Шелли, была с самого начала смешана с другими жанрами. Однако в 1950-е годы и утопия, и антиутопия оказались полностью поглощены фантастикой. При этом граница между антиутопией, сатирой и фантастикой стёрлась значительно ранее, о чём свидетельствуют тексты Хаксли, Воннегута, Фредерика Пола и Сирила Корнблата. Тем не менее критики так и не сошлись во мнениях о границах жанров и методов. Так, Кингсли Эмис в «Новых картах ада» (1960) обозначал фантастику как «повествование о ситуации, которая не может возникнуть в известном нам мире, но о которой можно выдвинуть гипотезу». Наиболее крайне настроенный критик Дарко Сувин, напротив, на первое место выносил «гегемонизм» элемента, который определяет логику повествования, вне зависимости от признаков других жанров. Таким образом, романы о путешествии на Луну, написанные как в XVI, так и в XIX веке, будут фантастическими, вне зависимости от степени развития науки и техники в это время[34].

По Г. Клэйсу, большая часть утопий и антиутопий, написанных до 1900 года, не использовали научно-фантастические допущения. Если признавать правоту Сувина, который считал утопии разновидностью фантастики, тогда утопии и антиутопии будут «ненаучной фантастикой», поскольку используют экстраполяцию современной ситуации на мир будущего[35]. В этом отношении антиутопии в значительной своей части не были футуристическими прогнозами, а являлись прямой экстраполяцией существующих тенденций; Сувин также утверждал, что «модная дистопия» по модели Хаксли — Оруэлла отличается от научной фантастики. Дистопия по его же мнению — «изображение радикально несовершенного общества», и это определение принимает и Ф. Джеймисон[36].

Антиутопии в социально-политическом и психологическом измерении

Власть и страх

Г. Клэйс выделял в антиутопическом жанре три магистральных направления: политическое, экологическое и техническое. Господствующим является жанр политической дистопии, которая чаще всего отождествляется с тоталитаризмом как «несостоявшейся утопией» (и диапазон здесь широк — от нацизма и сталинизма до Пол Пота). Он же приводил характерный пример: в год выхода в свет «Утопии» Томаса Мора (в 1516 году) в Венеции появилось Гетто[38]. Клэйс, как и Фредрик Джеймисон, прямо связывал развитие антиутопического жанра с левыми идеологиями, а далее и Холодной войной. Существование СССР чрезвычайно усложнило проблемы утопических идеологий, когда «антисистемное образование, направленное против невыносимого классового угнетения, на наших глазах превратилось в форму власти, более угнетающей, чем феодальные структуры». Джеймисон также обратился к бахтинской концепции карнавала и карнавальной культуры[39]. Вместе с тем, Джеймисон стремился отделить политические антиутопии от милленаристских представлений: «легче представить конец света, чем конец капитализма». Между прочим, Откровение Иоанна Богослова содержало в себе как описание катастрофы, так и обетование Небесного Иерусалима, — то есть утопию земного царства Христа[40].

Эталонный представитель жанра — «1984» Оруэлла — характеризуется Джеймисоном в первую очередь как «ностальгирующий по потерянному прошлому» и описывающий бессилие памяти. Переписывание событий недавнего прошлого в Океании может быть прочтено как метафора потерянного детства. Соответственно, в романе можно найти три смысловых слоя. Поверхностный — это «артикуляция сталинизма», который Оруэлл лично наблюдал и активно использовал для создания образа тоталитаризма. Второй уровень — авторская вера в универсализм истории, третий — его вера в том, что человеческая природа заключается в ненасытной жажде власти и её осуществления. Патологическая «зацикленность» на власти является решением базовых экзистенциальных вопросов. Разработка власти как страсти сделалась «лицом» антиутопизма. Однако Оруэллу не удалось убедительно ответить на вопрос, является ли обрисованная им ситуация исторической (присущей определённому моменту истории) или универсальной. Равным образом невозможно отделить антиутопизм Оруэлла от антикоммунизма. «Если кошмар Оруэлла является специфическим выражением модернизма, что поможет преодолеть его в постмодернистскую эпоху?»[41].

Джеймисон также признавал важнейшим признаком антиутопических фантазий страх. Он связывал его с архетипом европейской готической литературы как коллективным феноменом. Адорно рассматривал утопию как отрицание инстинкта самосохранения классового общества, поэтому, по Джеймисону, антиутопические проявления являются «реакцией буржуазии»: сначала против феодального абсолютизма, затем — против возможности создания государства рабочих. Утопический импульс при этом сравнивается по силе и неотвратимости с либидо, поэтому в антиутопических конструкциях структура-угнетатель строится по лекалам утопии. В этом плане Джеймисон подчёркивал неоднозначность замятинского романа «Мы», в котором перемешаны «эстетика и бюрократия». Конструктивистское государство Замятина — «настоящее произведение искусства времени Малевича и Эль Лисицкого». Поэтому и «Благодетель» в мире Замятина — не Большой Брат, а «шеф-повар в духе Бретона или самого Малевича». По Джеймисону именно роман «Мы» является эталоном антиутопии, «в которой утопический импульс обеспечивает амбивалентность любого уровня». Роман же Оруэлла является реакцией «удручённого автора» на послевоенную реальность Британии, которая сама по себе была депрессивна[42].

Наука и техника

Накопление антиутопических мировоззренческих позиций характерно для конца XIX века, что связано, прежде всего, с радикальными изменениями в науке и технике. Учение Дарвина резко изменило взгляд на природу человека и его место в макрокосмосе; генетика Менделя и Вейсмана на новом уровне поставила вопрос наследования родовых и видовых признаков и подвела базу под евгенику; Зигмунд Фрейд вскрыл механизмы бессознательного в психике и поведении человека; а периодическая таблица элементов подтолкнула физиков к пересмотру представлений о материи. Появление мощных паровых машин, телеграфа, а затем и телефона и радио многократно ускорили привычный ранее темп существования; к началу XX века на планете почти не осталось непознанных мест. В литературе это проявилось в творчестве Жюля Верна, пафос романов которого сводился к формуле «непонятное и недоступное сегодня вполне может стать обыденным завтра». Параллельно формировалось и настороженно-скептическое отношение к достижениям научно-технического прогресса. Наступило понимание того, что техника и технический прогресс — надсоциальная и надчеловеческая структурная общность, имеющая свою внутреннюю логику и законы развития. В результате представители гуманитарной интеллигенции поставили вопрос о дегуманизации технократического мышления: «односторонность, жёсткость и жестокость, однозначность и одномерность, то есть, мировоззренческая концептуальная заданность и регламентация, когда средство рассматривается в качестве цели и наоборот». В философии это в крайней мере выразилось в ницшеанской концепции «смерти Бога», представлениях Шпенглера о «человеке-хищнике», и «одномерном человеке» Ортеги-и-Гассета и Маркузе[43][44]. Н. А. Бердяев в трактате «Смысл истории» выделил четыре знаковых момента новой духовности, которые, по его мнению, означают «победу цивилизации над культурой и постепенную некрофилию культуры»[45]:

- уничтожение творчества как такового, что требует устранения искусства и философии, замену их искусством инженерного плана;

- переход к новому типу этики — от миссии хранения и продолжения творения к сугубо прагматическому использованию их в своих целях;

- господство «философии обладания» над «философией бытия» (эту черту как главную для новой цивилизации выделял и Э. Фромм);

- утрата возможности созерцания Бога, истины, красоты, то есть, потеря вечных ценностей.

В XX веке жанр антиутопии пережил несколько пиков развития, реагируя на социально-политические потрясения. В первой половине века важнейшим трендом антиутопических настроений была революция 1917 года в России, которая обманула ожидания утопистов и обратилась в свою противоположность. Н. Бердяев воспринял революцию как «глубокую неудачу истории». Последовавшая затем Вторая мировая война увенчалась созданием ядерного оружия, когда человечество впервые оказалось в состоянии полностью уничтожить само себя. Передел мира вызвал разочарование литераторов и философов в научно-техническом решении глобальных проблем и породил глубокое сомнение в представлениях о врождённо доброй природе человека и возможности её совершенствования. Научно-технический прогресс оказался враждебен нравственности человека[46][47].

О понятии

По замечанию Брайана Стэйблфорда, оба понятия — «дистопия» и «экология» — были созданы и стали достоянием общественного сознания в XIX веке. «Экологию» впервые составил из греческих корней Генри Дэвид Торо около 1858 года; спустя семь лет Эрнст Геккель признал её разделом биологии. Термин они понимали совершенно по-разному: для Геккеля понимание экологических отношений было важно для практической деятельности, в частности, сельского хозяйства, поскольку оно как раз осуществляет создание, поддержание и развитие искусственных экосистем. Для Торо «экология» была выражением сложности природных процессов, которые он персонифицировал и истолковывал в мистическом духе. В известной степени мистическая подоплёка оказалась тесно связанной и социальными аспектами экологии. В плане развития утопического мышления возникло понятие «экотопии». Следует иметь в виду, что представление об изначальной сбалансированности и гармоничности экосистем коренилось в естественном богословии, в котором феномен сотворённой жизни мог использоваться для Богопознания. Мистический пласт в экологических движениях сохранил концепцию грехопадения, однако грех рассматривается как преступление против законов природы, а не против Десяти заповедей. Экологические движения являются антиавраамическими по своей основе, поскольку в Торе явно указано, что природный мир предназначен для эксплуатации человеком; напротив, экологи рассматривают человека только как одну из частей природы. Эта инверсия не могла не сказаться и на утопических спекуляциях[48].

Мальтузианство и руссоизм

Б. Стэйблфорд отдельно упоминал Томаса Мальтуса, который ещё в 1798 году объявил, что любые рассуждения о будущем государстве бессмысленны, поскольку базируются на довольно узкой производственной базе и наличии природных ресурсов. Мальтус утверждал, что производство продовольствия возрастает в порядке арифметической прогрессии, тогда как население имеет тенденцию увеличиваться в геометрической прогрессии. В результате когда-нибудь этот дисбаланс приведёт к необходимости ограничения численности населения, иначе это сделают Всадники Апокалипсиса — голод и эпидемии. Мальтус при этом опровергал прогрессистскую философию Тюрго и маркиза де Кондорсе, проповедовавших, что рациональное знание и технический прогресс приведут к повсеместному установлению свободы, равенства и братства. Мальтус, таким образом, стоял у истоков страха перед техническим развитием, который рассматривается как препятствие социальной справедливости. При этом мальтузианство сразу произвело огромное потрясение в англоязычном мире. Уже Джозеф Бэнкс, Томас Джефферсон и Джон Куинси Адамс под впечатлением трудов Мальтуса прилагали огромные усилия для развития сельского хозяйства и интродукции более урожайных сортов растений, а также развития колоний. В Британии уже в 1840-е годы, а в США с 1877 года были созданы энтомологические общества и комиссии, которые должны были координировать борьбу с вредителями. Это накладывалось на руссоистский идеал «благородного дикаря», который противостоял колониалистской идеологии, гласящей, что «дикари» изначально склонны к насилию и не в состоянии разумно распорядиться страной, в которой обитают. Однако по мере индустриализации в развитых западных странах руссоизм прочно укоренился в общественной психологии, которая подпитывалась контрастом между сельской жизнью и условиями в промышленных городах[49].

Загрязнение окружающей среды

«Великое зловоние» в Лондоне впервые придало новое значение понятию «загрязнение окружающей среды» и составило контраст с традиционным утопическим образом большого города, как средоточия красоты и культуры. По времени это совпало с появлением антиутопического жанра, и проблема утилизации промышленных отходов стала одним из основных мифологических концептов экологических движений. В литературе одним из первых эти мотивы стал использовать Жюль Верн в романе «Пятьсот миллионов бегумы» 1879 года. В этом же романе впервые оказались совмещены образы цветущей утопии и закопчённой выбросами антиутопии, предназначенные для разных социальных классов[50]. Крайнего выражения эта амбивалентность достигла в «Машине времени» Герберта Уэллса, с описанием элоев и морлоков. В романе Жюля Верна впервые был поднят и важнейший аспект социальной экологии: жизнь промышленных рабочих полностью подчинена ритму их труда и рабочих смен, вплоть до того, что человек становится придатком машины. Собственно, впервые образ порабощения человека машиной, вторжения механизации во внутреннюю жизнь и духовность появился у романтиков, в частности, у Томаса Карлейля. Соответственно, и Машина превращается у романтиков в сатанинского двойника Природы. Визуальный ряд антиутопии такого рода представил Фриц Ланг в фильме «Метрополис»[51].

Экологические аналогии и соответствующую терминологию (паразитизм, хищничество и вампиризм, новое значение «отчуждения») широко использовал Карл Маркс в первом томе «Капитала». В литературном выражении эти образы достигли крайности в романе Ричарда Джеффериса «Разрушенный Лондон, или Дикая Англия» (1885), где шла речь о социалистической революции в результате полного разрушения окружающей среды. Лондонский смог играл большую роль и в некоторых других антиутопических романах 1880—1890-х годов. Таким образом, слияние понятий «чистоты» и «нечистоты» в буквальном и переносном смысле стало маркировать жанры утопии и антиутопии[52]. В результате на рубеже XIX—XX веков футуристические фантазии, как позитивные, так и негативные, полностью усвоили представление о том, что фундаментальным социальным злом является отчуждение человечества от гармонической связи с природной средой, равным образом касающееся имущих и неимущих. Ещё в 1909 году в романе «Машина останавливается» Эдварда Форстера впервые была описана хрупкость структур технократической цивилизации. В 1932 году вышла книга Фаулера Райта «Новые боги», в которой цивилизация обвинялась в том, что укрывает человечество от «здоровой борьбы за существование». Вышедший в том же году «Дивный новый мир» Хаксли построил главную коллизию своего романа на «разнице потенциалов» между осуждаемым Райтом рациональным обществом и романтической ностальгией. Ещё ранее, в 1923 году, вышла статья Дж. Холдена «Наука и будущее», в которой рассматривалась биотехнология и «эктогенетическое» размножение человечества в искусственной среде; такие дети могут быть биологически модифицированы. В фантастическом мире Хаксли такие фантазии служили для жёсткой стратификации описываемого социума. Новаторским было и одобрение жителями антиутопического социума своего отчуждённого состояния[53].

Экологические тренды второй половины XX — начала XXI веков

Политические «оруэлловские» антиутопии почти безраздельно господствовали в жанре до 1960-х годов, пока в общественном сознании не выдвинулись на первый план новые тренды — перенаселение и исчерпание природных ресурсов. Постепенно произошло возрождение мальтузианских тревог, подпитываемых возможностью глобальной экологической катастрофы, хотя первые тексты такого рода печатались в pulp-журналах ещё во второй половине 1930-х годов[54]. После публикации в 1968 году «Популяционной бомбы» Пола Эрлиха, а годом позже — футуристической «Экокатастрофы» того же автора, образы социального коллапса в опустошённом толпами людей мире стали обычным явлением в СМИ и массовой культуре. Особенно много экологических антиутопий было опубликовано в 1971 году, в том числе «Вертикальный мир» Роберта Силверберга. В результате на протяжении 1970-х годов экологический алармизм распространился далеко за пределы фантастической литературы. В известной степени это способствовало появлению таких организаций как «Friends of the Earth» и «Гринпис». Становлению неомальтузианства сильно способствовала деятельность Гаррета Хардина. Ответом стали разнообразные экотопии, публиковавшиеся в 1970—1990-х годах. Им противостоял киберпанк — наиболее яркий фантастический поджанр конца XX века, который тесно связан с дистопией. Одним из первых образцов его стал «Нейромант» Уильяма Гибсона, дальнейшее развитие жанра оказалось весьма ярко реализованным не в литературе, а в кинематографе, а именно в «Матрице». Б. Стэйблфорд полагает, что отчасти это было закономерным следствием провала освоения космоса, когда высадка на Луне не привела к дальнейшему победному шествию человечества по просторам Вселенной, многократно описанного в утопической фантастике. Напротив, освоение космоса, судя по имеющимся биологическим и технологическим предпосылкам, будет постчеловеческим[55].

В 1990—2000-е годы к существующим экологическим трендам добавилось глобальное потепление. Поскольку это явление касается по необходимости каждого жителя Земли, это неизбежно приводит к культивации чувства «экологического греха». Анализируя содержание дистопических текстов, посвящённых экологической катастрофе в XXI веке, Б. Стэйблфорд отметил, что ни в одном из них не осталось «ни малейшего остатка веры в том, что моральное ограничение сможет замедлить сползание к катастрофе», не говоря о её предотвращении[56].

Антиутопия на Западе

Предыстория

Если рассматривать антиутопию как сатирическую инверсию политической реальности, то предысторию этого жанра можно искать ещё в античной литературе. В частности, комедия Аристофана «Женщины в народном собрании» явно высмеивала афинскую демократию и содержала выпады против «Государства» Платона[57]. Тем не менее подавляющее большинство исследователей связывают развитие жанра утопии и антиутопии с ситуацией Нового времени. Одной из первых политических антиутопий можно считать гоббсовского «Левиафана»[58]. Однако большинство западных исследователей первой антиутопией обычно называют написанный на латинском языке роман Mundus alter et idem («Мир иной и тот же самый») Джозефа Холла, изданный в 1605 году анонимно. По форме он являлся классической утопией — то есть описанием далёкой страны в форме морского путешествия, однако имеет остро сатирическую форму и язвительно критикует современную автору Англию. Этот роман считается одним из важнейших источников «Путешествий Гулливера» Свифта, опубликованных более чем столетие спустя, в 1726 году[57]. Последняя, четвёртая часть «Гулливера», посвящённая стране разумных лошадей — гуигнгнмов — может быть признана как утопией, так и антиутопией. Страну разумных лошадей крайне резко охарактеризовал Джордж Оруэлл, как систему и политического, и морального рабства. Возможно, что образ гуигнгнмов пародировал, или, по крайней мере, ставил под сомнение возможность совершенства, как его понимала англиканская мораль или философия Просвещения[59].

В общем случае в литературе эпохи Просвещения довольно сложно отделить утопию от антиутопии и тем более реконструировать авторский замысел. Большинство утопий, даже описанных Эдмундом Берком или Джоном Элиотом, представляют собой небольшие автаркические сообщества, в которых осуществляется воссоздание руссоистского общества и насильственное опрощение и снижение потребления. Утописты-просветители критиковали развращённость нравов своего века, одержимость деньгами, науки и разделение труда. Великая французская революция вызвала к жизни как минимум один антиутопический памфлет — двухстраничную сатиру «Поездка на остров равенства» (1792). Действие происходит на острове Улага (Гаула, то есть Уэльс или Галлия-Франция) в Беринговом проливе, где находится страна Пайнейтия (намёк на Томаса Пейна). Её обитатели, одевающиеся в лисьи шкуры и живущие в пещерах, раз в году собираются, складывают свои пожитки в кучу и устраивают битвы за то, чтобы получить лучшую долю[60]. Примечательно, что похожие тенденции можно найти в русской литературе конца XVIII века. В романе Хераскова «Кадм и Гармония» (1787), имеющем традиционную форму аллегорического странствия и выдержанном в духе классицизма, имеется вставной сюжет о превращении утопического государства в свою противоположность. Группа философов и их последователей на плодородном острове желают создать просвещённое государство. В обществе, освобождённом от всякого социального неравенства, начинается кровавая борьба за власть. Философы, отойдя от участия в общественной жизни, пережидают распрю, а затем убеждают общество в необходимости приватизации: земля, поля и леса делятся между гражданами в равных долях, вводится иерархия чинов. Учёные начинают брать плату за медицинские, юридические и хозяйственные советы, постепенно становясь правителями-олигархами острова, уже совсем не похожего на идеальный[61][62].

Мальтузианство быстро подверглось сатирической атаке со стороны Томаса Пикока в романе о «сэре Орангутане» («Melincourt: Or Sir Oran Haut-Ton»). Параллельно во Франции нарастали апокалиптические настроения, связанные с поражением Революции и приходом к власти Наполеона. Характерным образцом может служить роман «Последний человек» Жана-Батиста Кузена де Гранвиля, опубликованный в 1806 году в английском переводе с подзаголовком «Роман о будущем». В этом романе прослеживается сюжет о перенаселении Земли, а потом мир гибнет из-за извержения вулкана на Луне. Однако подобные образцы, так же, как и «Последний человек» Мэри Шелли 1826 года (где всё человечество вымирает от чумы в 2100 году по времени действия романа), не могут быть отнесены именно к жанру антиутопии, поскольку описанные катастрофы не являются следствием развития человеческого общества. Возможным «кандидатом» на роль первого антиутопического романа может являться книга Эмиля Сувестра «Мир, каким он станет» (1846). В этом романе описано единое мировое государство — Республика Соединённых интересов, описание которой является яркой сатирой на либеральную политэкономию. Например, все нации полностью специализированы, и одно государство изготовляет только булавки (пародируется идея Адама Смита). В быту используются механические слуги[Прим. 1], система образования учит только искусству обогащения, а специализация привела к тому, что граждане не могут даже разговаривать ни о чём другом, кроме своей работы[64].

Социал-дарвинизм

По подсчётам Г. Клэйса, в период 1870—1914 годов только в национальных литературах США и Великобритании появилось более 200 текстов, которые могут быть определены как антиутопические (примерно равное число по обе стороны океана). Идейно-политическое взаимодействие в этот период шло очень интенсивно. Примером является наиболее популярная утопия тогдашнего мира — «Взгляд назад» американца Беллами, ответ на идеал которой был дан в «Вестях ниоткуда» английского прерафаэлита Морриса[65].

Для британских утопистов и антиутопистов важнейшими являлись три вопроса: дебаты о социальном дарвинизме (то есть применимо ли понятие естественного отбора в человеческом обществе); вопросы о «вырождении» и пропаганде евгеники; вопрос о вызове индустриальной революции, которая грозит революцией социалистической. Дарвиновская теория оказала колоссальное воздействие на утопический и антиутопический жанр, поскольку позволила авторам выйти за границы библейской истории и оперировать эрами в миллионы лет. При этом оживились опасения, что бурное развитие науки может разрушить социальное и культурное «совершенство», существовавшие ещё во времена Платона и Бэкона. Первой утопией (и одновременно антиутопией) на тему социального дарвинизма стал роман «Вриль, или Грядущая раса» Эдварда Булвер-Литтона, опубликованный в 1872 году. Описанная им раса подземных великанов, оперируя могущественной силой — «врилем», — обрела крылья и отказалась от дарвиновской конкуренции. В обществе царит сотрудничество, все братья друг другу, браки и рождаемость строго ограничиваются. В работе широко используются автоматы. Г. Клэйс в этой связи замечал, что идеи сознательной эволюции и контроля над рождаемостью размыли грань между утопией и дистопией. Дарвин подчёркивал роль полового отбора в эволюции, что немедля вызвало обеспокоенность по поводу чрезмерного размножения бедных сословий; вспомнили и Мальтуса. Джон Стюарт Милль был активным деятелем Мальтузианской лиги и предлагал принять государственные меры по сдерживанию численности населения, особенно в среде рабочего класса, чтобы поднять его уровень жизни; предложения Милля активно лоббировались Лигой уже после кончины инициатора. Апологет евгеники и гомеопатии Роберт Даджон уже в 1873 году опубликовал роман «Колумбия» (ответ на «Едгин», сочинённый его пациентом Сэмюэлом Батлером), где пропагандировал превосходство «научного и милосердного процесса» над случайностью и жестокостью природы. В 1880—1890-х годах эта тема поднималась во множестве романов. Уолтер Безант выпустил в 1888 году книгу «Внутренний дом», в которой описано, как достижение человечеством бессмертия приводит к полному застою. Большинство авторов предписывали браки и деторождение по медицинским показателям: в романе Алекса Ньютона «Демократия 2100 года» мужчина и женщина перед браком должны доказать государству свою состоятельность и способность вести домохозяйство и проходят тщательное обследование. Женщины-писательницы полностью поддерживали те же тенденции, вплоть до детоубийства или невозможности заключения брака людьми с плохим зрением или плохими зубами. В сатире Троллопа 1882 года вообще установлена предельная продолжительность жизни — 65 лет — и на теле новорождённого татуируется дата его появления на свет. Впрочем, в его повести это вызвало революцию. В фантастическом романе Перси Грега «Через Зодиак» (1880) разрешена эвтаназия. В сатире Майкла Растофа «Что скажет миссис Гранди?» 1891 года мужчин подвергают принудительной эвтаназии в 55 лет, а женщин — в сорок. Государство также устанавливает число детей, которые могут быть рождены парой, вступающей в брак[66].

Поскольку в конце XIX века была распространена идея, что причиной бедности является «безделье», множество авторов предлагали технологию «лечения». В романе Генри Райта 1878 года «Ментальное путешествие в воображаемую страну» научные методы позволяют развивать щедрость и благородство характера, однако гражданство можно удержать только продуктивностью своего труда. Сразу в нескольких романах 1870—1880-х годов выдвинуты идеи «лабораторий» — смеси клиники и трудового лагеря, в которых бедные подвергнуты надзору врачей-полицейских, пронумерованы, а их детей отнимает государство. В книге Фредерика Хейса «Великая революция 1905 года» (1893) государство карает тех, у кого не хватает средств к существованию[67]. В результате сатира очень быстро превратилась в настоящую дистопию. «Чистейший образец» (по Г. Клэйсу) евгенической антиутопии — «Остров доктора Моро» (1896) Герберта Уэллса. Метафора жестокого вивисектора, создающего людей из зверей, указывала и на хрупкость и искусственность цивилизованных норм, и на невероятно быстрое возвращение человека в животное состояние. Годом ранее вышла «Машина времени» — самая пессимистическая антиутопия Уэллса, которая была сатирой одновременно на коммунизм, индустриализацию, классовую систему и евгенический отбор. В повести «Грядущие дни» Уэллс описывает гигантские города с искусственной средой обитания, у жителей которых атрофировались мышцы, сельская местность заброшена, потому что пища производится искусственно, и т. д. В романе «Война миров» (1897) очевидна евгеническая линия, а описания марсиан воспроизводят аргументы противников евгеники о трансформации человека в чудовище. Яркий образ общества будущего представлен и в романе «Когда Спящий проснётся» (1899), где, несмотря на колоссальные технологические возможности, общество бессильно в руках ловкого демагога. Итоги своим размышлениям об обществе Уэллс подвёл в «Современной Утопии» 1905 года, в которой пришёл к выводу о необходимости нового класса управленцев — так называемых «самураев». Картины антиутопических миров Уэллс использовал и в позднем своём творчестве[68].

«Жёлтая угроза» после 1900 года сильно сказалась на развитии жанра. Если в 1870-е и 1880-е годы британские авторы описывали в своих утопиях империю, охватившую весь земной шар, и полное истребление «низших» рас, к началу следующего века ситуация поменялась. Например, в романе Стэндиша О’Грэйди «Королева мира» (1900) Великобритания XXI века захвачена китайцами, а королева убита. Мэтью Шил выпустил два романа — «Жёлтая угроза» (1898) и «Жёлтая волна» (1905), — в которых китайцы и японцы объединяются и уничтожают белое меньшинство. Причиной поражения белой расы называется «недостаток силы, любовь к нездоровой еде, стрессы, стремление к удовольствиям, любовь к быстрому движению, и т. д.» В сущности, в любом из этих романов победа «нашей» расы предполагала утопию, а её поражение — дистопию[69].

Вопрос о социализме

К 1870-м годам на Западе термин «социализм» приобрёл ярко выраженную негативную окраску в связи с созданием радикальных организаций и пропагандой коллективизма. При этом в массовом сознании разные формы социализма, социал-демократии и анархизма смешивались с социальным дарвинизмом и евгеникой, давая возможность писателям создавать крайне мрачные миры. Парижская коммуна также заставляла вспоминать о якобинском терроре. В 1880-е годы вышли романы «Кошмар радикализма, или Англия сорок лет спустя» (1885) и «Социалистическая революция 1888 года» (1884). В них описывается полное разложение государства, усиление бедности, исчезновение свободы слова и тотальный контроль со стороны полиции. В «Острове анархии» 1887 года английские анархисты и социалисты загнаны на некий остров Мелиора, куда переезжают также ирландцы, русские и немцы. Результатом создания анархического общества становится тотальная резня, которую останавливает только новый общественный договор. Были и ещё более радикальные сюжеты, вплоть до возврата к феодализму или захвата Британских островов Германией[70].

После провала русской революции 1905 года в свет вышло довольно много антиутопических романов. Будущий социализм описывался как безжалостная тирания. В романе Хораса Ньюта 1906 года «Зверь-владыка, или Истинное повествование о безжалостной тирании, установленной социализмом британскому народу (1888—2020)» государство ослаблено до того, что не способно противостоять немецкому вторжению. В 2020 году рынок труда полностью контролируется государством, а паёк получают только те рабочие, которые исполняют конкретное задание. Семья уничтожена, потому что она «воспитывает эгоистические мотивы». Чиновники говорят на кокни и образуют всемогущий бюрократический орден, который совершенно равнодушен к просьбам простых людей. Женщины добились полного равноправия, и теперь господствует свободная любовь, а сами они «наряжаются, как проститутки». При этом никакой реальной свободы не существует, и подавляющее большинство людей живут как автоматы, не имея ни надежды, ни интереса к жизни. Единственным средством разрядки служат редкие оргии. Роман заканчивается вторжением в Британию чернокожих рас, а повествователь, который пишет манифест против системы, бежит во Францию. Вообще мотив захваченной Британии перед Первой мировой войной встречался у представителей жанра всё чаще[71]. Примечательно, что подобные мотивы проявились даже в творчестве позднего Жюля Верна. В романе 1909 года «Кораблекрушение „Джонатана“» группа реформаторов оказалась бессильна перед лицом толпы, представители которой поддаются любому безумию и готовы бездумно исполнять всё, что им прикажут[71].

Большевистская революция также привела к созданию ряда апокалиптических романов. В «Анимуне» (Anymoon, 1919) Хораса Бликли Британское содружество выращивает детей в инкубаторах, причём у них другая пища и режим жизни, чем у детей рабочих, родившихся естественным путём. Однако евгеническую утопию свергает система советского типа, которая делает бесправными всех, кроме рабочих. В том же 1919 году вышла сатира Джона Курноса «Лондон при большевиках». Согласно её сюжету, в Англии создано Временное правительство во главе с Рамсеем Макдональдом, которого свергли Макленин и Троцман. Первое, что они сделали — посадили в тюрьму Герберта Уэллса и приступили к зачистке «буржуев». В книге Эмерсона Хэмбрука «Красное завтра» (1920), марксистская революция в Англии произошла в 1948 году после очередной войны с Германией. Создана Красная армия из евреев и немцев, которые безжалостно грабят англичан. Рассказчик бежит в Ирландию, чтобы дождаться лучших времён. Практически во всех многочисленных представителях жанра отстаивалась единственная мысль: простой сменой правительства никогда не получится достигнуть идеала свободы, равенства и братства. Более того, в результате революции к власти придут наиболее хищные и невежественные из тиранов, которые хотят безграничной власти, а беднейшие низы общества хотят только одного — ограбить богатых[72].

Проблема «сытого капитализма»: Беллами и его противники

Индустриализация и развитие капитализма в США сопровождались рядом экономических кризисов, которые повторялись циклически. С 1870 по 1898 год в США произошло шесть таких кризисов. Они подпитывали конфликт между трудом и капиталом и ненависть к финансовой олигархии. Другими источниками конфликтов были рост иммиграции, а также расовые проблемы, которые усугублялись идеологией социального дарвинизма. Параллельно в США существовало множество утопических коммун, но к концу XIX века они показали свою несостоятельность. Собственно, первая опубликованная в США утопия (Джон Литгоу, «Равенство: История Литконии», 1802 год) ныне может быть прочитана как антиутопия, поскольку в описанной коммуне труд является обязательным, а потребление строго нормируется (жилища у всех одинаковы, а одежда распределяется раз в году)[73]. Выпускалось множество текстов, в которых критиковались как эгалитарные коммуны, так и демократия и федерализм. Появлялись и откровенно апокалиптические тексты. В 1847 году — за год до «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса и через три года после «Нового морального мира» Оуэна — Джеймс Фенимор Купер опубликовал роман «Кратер, или вулканический пик». Это была явная сатира по адресу американской демократии того времени, облечённая в традиционную форму робинзонады[74]. В 1889 году вышел «Последний американец» Дж. Митчелла, в котором Америка в 2951 году гибнет от изменения климата, совпавшего с кровавой революцией бедных[75].

Идеологию романа Беллами «Взгляд назад» Г. Клэйс возводил к сенсимонизму, и это была первая полноценная индустриальная утопия. Примечательно, однако, что уже в 1960-е годы Льюис Мамфорд в «Мифе машины» указывал, что идеал промышленной армии Беллами гораздо ближе к национал-социализму или советской командно-административной системе, чем к обществу всеобщего счастья. Критическая реакция на Беллами ощущалась более полувека и отличалась исключительным многообразием; только в США было опубликовано более 150 продолжений знаменитого романа. По классификации Лаймена Сарджента, как минимум 60 из них относились к жанру антиутопии, развивая негативные стороны мира Беллами — его регламентацию, монополизацию производства финансовой плутократией, и так далее. Впрочем, большинство критиков Беллами утверждали, что его систему погубит революция, носителями идеи которой являются иммигранты. В 1891 году немецкий писатель Конрад Вильбрандт опубликовал «Приключения мистера Иста в мире Беллами в 2001 и 2002 годах», переведённые и на английский язык. Он обратил внимание, что в системе Беллами дети отняты государством у родителей, а также существует жесточайшее принуждение при распределении на работу, поскольку никто не захочет добровольно работать фермером или шахтёром. Ранее, в 1890 году, бескомпромиссный ответ на утопию Беллами представил известный политик-популист Игнатиус Доннелли, который выпустил антиутопический роман «Колонна Цезаря» (1890), действие которого относилось к 1988 году. Повествование ведёт швейцарец-овцевод, иммигрировавший в США и стремящийся обойти монопольную систему. Доннелли использовал также антисемитские мотивы: власть в новом мире захватили евреи-олигархи, которые мстят за вековое преследование своего народа. В ответ создаётся анархическое «Братство разрушения», готовящее революцию. Мир Нью-Йорка описан как высокотехнологический, но в нём 70 % населения являются попросту лишними и выброшены на обочину жизни. Не случайно, что описаны общедоступные заведения для эвтаназии, где любой может легко и безболезненно покончить с собой[76].

В 1893 году вышел роман британского писателя Джорджа Гриффита «Ангел разрушения», имеющий явно антироссийскую направленность. Русские в результате грандиозной войны захватывают всю Европу, им противостоит террористическое «Братство свободы». Братство вовлекает в мировую войну все ресурсы США, и в результате капитализм рушится, президент и олигархи отправлены под суд, а их имущество конфисковано. Россия также проигрывает войну, а её царь Николай приговорён к сибирской ссылке (действие происходит в 1904—1905 годах). Армии ликвидированы, и всем миром начинает править англосаксонская федерация, которая вводит государственную собственность на землю и прогрессивный налог[77].

Тему бесчеловечных вариантов развития капитализма показал Джек Лондон в романе 1907 года «Железная пята», который зачастую рассматривается как первая подлинная дистопия в американской литературе и источник для оруэлловского «1984». По сюжету, в 1912—1932 годах в США прошли грандиозные восстания рабочих, после подавления которых установлена жесточайшая олигархическая тирания. Социализм был представлен автором как возвращение к изначальному христианскому учению, причём рабочих поддерживают мелкие предприниматели, массово разоряющиеся в результате наступления трестов. Иными словами, главный пафос антиутопии Лондона сводится к беспощадному подавлению свободного труда капиталом[78]. В 1909 году вышла в свет повесть «Машина останавливается» Э. Форстера, по замечанию Г. Клэйса, значительно более актуальная ныне — «в век смартфонов и предпочтения видеочатов личному общению». В мире Форстера технологический прогресс достиг своего завершения: поверхность Земли стерильна, а население обитает в подземных городах, имея возможность добраться по пневматической трубе или дирижаблем в любое место в самый короткий срок. Любые человеческие потребности удовлетворяются простым нажатием кнопки, даже медицина полностью автоматизирована. Всем обществом управляет великая Машина, осуществляющая круглосуточный контроль за каждым. Брак строго регламентирован, младенцев после рождения осматривают, но самых сильных и здоровых уничтожают как непригодных к существованию в мире Машины, дети воспитываются в государственных учреждениях, где им прививается социофобия. Общительность, душевная близость и привязанность почти исчезли. В дальнейшем эти мотивы получили развитие в творчестве Олдоса Хаксли[79]. Томас Мойлан также полагал, что «Машина останавливается» — это один из первых текстов, автор которого сознательно сосредотачивался на ужасах будущего, а не на возможных аспектах искупления, которое оно несёт. Тем не менее его мировоззрение основывалось на романтическом гуманизме[80].

Большевизм и супергосударство

Русская революция 1917 года породила, кроме всего прочего, грандиозный взрыв как утопического, так и антиутопического творчества. Например, «Супергосударство Меккания» Оуэна Грегори (1918) представлено с позиции китайца, приехавшего в Европу 1970 года. Он обнаруживает, что единая Европа представляет собой классовое общество (всего классов семь, включая капиталистов), и хотя все живут в одинаково стандартных условиях, принадлежность к классу определяется униформой. Цензура вездесуща, разговоры прослушиваются, представители трёх низших классов не имеют права употреблять алкоголь дома. Жизнь полностью подчинена графикам, поэтому покупки приходится совершать в чётко обозначенное время, чтобы не стоять в очередях. Профессиональные виды спорта, включая футбол, под запретом, зато введена обязательная военная подготовка, а низшие сословия призываются в армию на пять лет. Зато, поскольку происходит постоянный мониторинг жизни всех граждан, очень низка преступность. Государство гарантирует всеобщую занятость, медицинскую помощь и пенсионное обеспечение. Нелояльные граждане заключаются в психиатрические лечебницы. Г. Клэйс отметил, что описанная модель государства ближе к фашистской, чем к коммунистической: хотя нет ни слова ни о расовой проблеме, ни о расовой гигиене, однако проводится агрессивная внешняя политика. Сформулирована модель общества-тюрьмы, и надежды вырваться из неё нет: такое общество может быть разрушено только силой извне[81]. В 1920 году американский католический журналист Конде Бенуа Паллен опубликовал роман «Распятый остров», в котором описан эксперимент: социалистам предоставили остров, чтобы они реализовали свои идеалы. Спустя полвека создано тотальное государство, которое благополучно внешне, но в котором царит диктатура и всеобщая апатия. Автор приходит к выводу, что угнетение индивидуума в пользу всеобщего счастья останавливает прогресс и убивает человеческую радость. В 1923 году вышел роман Питера Андерсона Грэма «Коллапс Гомо Сапиенса», в котором действие происходит 200 лет спустя. Это роман-апокалипсис: полугодовой дождь убивает половину населения земного шара, а далее революция загоняет оставшихся в варварство на лоне дикой природы. Финал романа совершенно безысходен[82]. В этом же ряду можно упомянуть роман Клода Фаррера «Осуждённые на смерть» (1920)[83].

Брюсов и Замятин

В России писатели также быстро откликнулись на Октябрьскую революцию в жанре антиутопии. Одной из первых вышла в свет «Республика Южного креста» вождя символистов Валерия Брюсова, оперативно изданная на английском языке в 1918 году. Здесь описана фантастическая индустриальная республика в Антарктиде, где создан государственный металлургический производственный комплекс, на который работает до 60 % населения. Для рабочих созданы вполне приемлемые условия труда, однако в действительности это тираническая олигархия небольшого числа акционеров. Образ жизни населения регламентирован, пресса полностью подцензурна, а тайная полиция вездесуща. Однако вскоре людей начинает поражать болезнь под названием «противоречие», представляющая собой массовый психоз («собираясь идти налево, они поворачивают направо»). Производство разваливается, и население вымирает. Г. Клэйс характеризовал этот сюжет «как довольно странный», особенно учитывая, что Брюсов симпатизировал левым ещё до революции и однозначно принял Советскую власть[84].

Основополагающим для развития жанра стал по праву роман «Мы» Евгения Замятина — первое комплексное описание негативных результатов, которые принесёт миру реализованная Утопия. Во время визита Уэллса в Россию в 1920 году он общался в «Доме искусств» с Замятиным, который уверял англичанина, что технологическая революция неизбежно приведёт к революции в человеческой природе. Евгений Иванович при этом обозначил творчество Уэллса как «социофантастику». С другой стороны, он не скрывал, что видел в большевизме своего рода религию, в которой, однако, всеобщее спасение достигается насильственным путём, а на место Христа встаёт Великий Инквизитор. Вообще антихристианские мотивы в романе достаточно заметны, хотя и не составляют его главного пафоса[82].

В целом Г. Клэйс считал, что «Мы» можно называть не просто антиутопией, но и антимеханистическим или антиуниформистским романом, поскольку главное его содержание — тотальная победа разума над хаосом «иррационального мира деревьев, птиц, животных». Сюда относится пища из искусственных нефтяных белков и строжайшая регламентация сексуальной жизни. В замятинской утопии люди превращены в «винтики» системы и даже личное имя человека превращено в номер. Такие детали описанного у Замятина тоталитарного общества, как лоботомия для инакомыслящих, всеобщая слежка посредством «жучков», манипуляции общественным сознанием с помощью средств массовой информации, запрет на эмоции, синтетическая пища вошли в классический арсенал жанра. Тем не менее это общество нельзя назвать совершенно стерильным или безысходным: подавляющее большинство населения в нём, очевидно, счастливо, вездесущий страх ошибки или наказания смягчён различными телесными удовольствиями и средствами разрядки. Даже запрет на табак и алкоголь означает, что они производятся и потребляются; ходят слухи и о заговорах против государства. Главный герой — никоим образом не диссидент и не бунтарь, однако нарушение правил и самостоятельное мышление доставляет ему удовольствие. Хотя спонтанный бунт главного героя и его окружения кончается победой системы, возлюбленной протагониста и их ребёнку удаётся бежать к «дикарям» — во внешний мир[85].

Г. Клэйс утверждает, что в романе Замятина очень хорошо прослеживается общая черта всех утопий и антиутопий: аполитический идеал гедонизма как главной философии современности. Это — «равная цель как Бентама, так и Маркса», а выбор у общества невелик: «или счастье без свободы или свобода без счастья»; проблема лишь в том, что стремление к удовольствию перевешивает страсть к свободе. Свобода подразумевает выбор, неуверенность и отсутствие внятной перспективы, несвобода гарантирует стабильность. Равным образом индивидуальность подразумевает одиночество и отчуждение, тогда как коллективизм успокаивает и гарантирует душевное тепло. Так происходит простой переход от утопии гедонизма к антиутопии тотальной унификации. Хаксли пришёл к тем же выводам менее чем десятилетие спустя. Тем не менее «несвобода» — понятие значительно более интимное и философское, чем политическая диктатура. Примерно те же тенденции можно усмотреть и в творчестве Михаила Булгакова. «Антибольшевистской сатирой в духе Уэллса» Г. Клэйс назвал его повесть «Роковые яйца»[86]. Явные черты антиутопии носит и написанный в 1929 году «Дом в тысячу этажей» чешского писателя Яна Вайсса, хотя в «канон» жанра здесь не вписывается частный детектив Пётр Брок, в одиночку успешно противостоящий диктатуре[83].

От либертарианства к критике фашизма

Айн Рэнд считается представительницей наиболее радикальной либертарианской идеологии. Её первая серьёзная повесть «Гимн», написанная в 1938 году, иногда именуется одной из первых американских литературных антиутопий, с чем не соглашается Г. Клэйс. При этом содержательно повесть перекликается с утопией Замятина, но «лишена его тонкости». Действительно, здесь описано общество радикального равенства, где все жители именуются лозунгами с прибавлением числового индекса (главный герой именуется «Равенство 7-2521»), и образуют «Мы — единое, неделимое и вечное». При этом, например, жителям внушается, что Земля плоская, а Солнце обращается вокруг неё. Семьи нет, половое общение допускается только с евгеническими целями по отбору специального Совета. Детей с пяти лет воспитывает государство, занятость гарантирована тем же государством, но при этом главного героя, чтобы «вытравить из него дух противоречия», назначают дворником. После работы принудительно устраиваются встречи общественности и псевдорелигиозные бдения, на которых восхваляются братство, равенство и коллективизм. Им открыто противопоставляется разумный эгоизм и сотрудничество, основанное исключительно на частных интересах. В дальнейшем эта линия будет углубляться в «Источнике» и «Атланте»; идеологию Айн Рэнд Г. Клэйс признавал «достойной Штирнера»[87].

В 1920 году, за год до создания НСДАП, выходит роман американца Майлоу Хастингса «Город вечной ночи», где в Германии, замкнувшейся в подземном городе под Берлином, устанавливается «нацистская утопия», населённая расами генетически выведенных сверхлюдей и их рабов. Антифашистский характер носят книги «Самовластие мистера Парэма» Герберта Уэллса (1930), «Война с саламандрами» Карела Чапека (1936)[88]. Приход к власти Гитлера в 1933 году привёл к появлению большого числа романов, в которых описывались опасности национал-социализма. В романе 1934 года Луи Аарона Ройтмейстера «Если наступит завтра» особое место посвящено еврейским погромам в Европе, программам стерилизации и уничтожения умалишённых и прочих «дегенератов». По форме это сатира, в которой земные реалии наблюдает пришелец с некой планеты Джелабар, на которой нет писаных законов и любых форм принуждения, поскольку правительство — это форма самоконтроля граждан[89]. В 1935 году Синклер Льюис выпустил роман «У нас это невозможно», где описал фашистскую революцию, которую устроил в США сенатор-популист, создавший свою частную армию — явный намёк на Хьюи Лонга. В романе также высмеивались обычные для Америки того времени антисемитизм, ненависть к профсоюзам, «красная угроза», воинствующий евангелизм и прочее. Программа фашистов включала национализацию финансов, транспорта, коммунального хозяйства и месторождений, а также ограничение богатства и лишение негров всех прав, включая право на образование. Женщинам запрещено работать, они должны быть домохозяйками, а социалисты и коммунисты подлежат аресту. Закрыты все партии, кроме правящей, зажглись книжные костры и открылись концлагеря. Свержение диктатора и всеобщее восстание, поднятое либералами во время войны с Мексикой, лишь приводят к распаду страны[90].

Бурдекин, Кестлер, Набоков

Кэтрин Бурдекин в 1938 году выпустила роман «Ночь свастики» — по Г. Клэйсу, самое значительное антинацистское произведение в английской литературе, в котором обозначился и феминистский поворот в западной культуре. Действие новеллы разворачивается в 2633 году. В это время Гитлеру поклоняются как высшему арийскому божеству. Хотя среди главных героев романа нет женщин, один из главных мотивов романа — это преследование женщин в Германии будущего. Нацистов Кэтрин описывает как гомосексуалов и женоненавистников. В мире антиутопии христианство ослаблено и доведено до примитивного состояния, евреи уничтожены, а женщины лишены всех прав, вынуждены бриться наголо и носить одинаковую бурую униформу. В книге сказано, что нацистская Германия и Японская империя выиграли Двадцатилетнюю войну и установили контроль над миром. Вместе с тем, роман содержит известный элемент оптимизма: нацизм настолько плох, что этот режим не сможет долго просуществовать[91].

В 1940 году, после переезда в Великобританию, Артур Кестлер опубликовал роман «Слепящая тьма», откровенно направленный против сталинизма, хотя Гитлер здесь тоже упоминается. В основе своей — это документальный роман, основанный на личном опыте автора и рассказах его коллег в годы «Большого террора». Критики считают главной удачей Кестлера исследование психологии тоталитарного строя, в котором паранойя настолько глубоко пронизывает психику и вызывает такое отчаяние, что главный герой — старый большевик Николай Рубашов (его образ совмещает Радека и Бухарина) — сам мечтает об аресте[92]. Очень высоко этот роман оценил Джордж Оруэлл, и этот текст также является одним из ключевых источников «1984». Именно из «Слепящей тьмы» прямо заимствован тезис о переписывании истории путём замены в книгохранилищах экземпляров старых газет[93]. Владимир Набоков уже после войны, в 1947 году, опубликовал антиутопию «Под знаком незаконнорождённых». Действие романа разворачивается в некоем государстве, вместившем в себя черты европейских диктатур XX века, в частности, Германии времён Гитлера, а также советского режима: государственная идеология — так называемый Эквилизм — устанавливает идентичность каждого гражданина и отрицает какие бы то ни было отличия одного человека от другого. Это государство возглавляется диктатором Падуком и его «Партией Среднего Человека»[93].

Олдос Хаксли и сциентизм

Как антиутопия «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, чьё первое издание вышло в 1932 году, оказался вторым эталонным представителем жанра после «1984» Оруэлла. Джордж Вудкок в биографии Хаксли утверждал, что этот роман обозначил переход от его ранних сатир к позднейшему дидактизму в творчестве. Сложность романа привела к тому, что критики не могут согласовать между собой объект Хаксли: высказывались мнения о том, что атаке подверглись прогресс в целом, США и современная культура, а также «Современная Утопия» Уэллса и поклонение всемогущей науке[94]. Сам Хаксли утверждал, что вдохновлялся творчеством Свифта, а в одном частном письме упоминал и об утопии Уэллса, называя её «ужасной». В результате Кришан Кумар доказывал, что «Дивный новый мир» последовательно направлен против сциентизма и вообще является «сильнейшей из когда-либо написанных диатриб против научного мировоззрения»[95]. Действительно, Хаксли предупреждает об опасностях не насильственного тоталитаризма, но доведённого до абсолюта массового общества потребления. Здесь ликвидированы и табуированы такие понятия, как семья и любовь, детей, изначально разделённых на касты, выращивают искусственно с использованием достижений генной инженерии и клонирования, культивируется ничем не ограниченная свобода сексуальных связей, а все психологические проблемы решаются с помощью лёгкого наркотика под названием «сома». Летоисчисление в «дивном новом мире» ведётся с момента, когда Генри Форд (создатель массового производства) представил модель T[96]. Всё перечисленное беспокоило Хаксли до конца его творческой и физической жизни. Более всего он опасался вмешательства человеческой науки в механизмы эволюции человека. Однако сочетание утопии и антиутопии в его романе настолько тонко и сложно, что критики и по сей день не могут однозначно классифицировать текст «Нового мира». В частности, идея кастового деления и небольшого числа «Контролёров», несомненно, связана с платоновским «Государством»[97]. В другом месте Хаксли упоминал, что намеревался написать ответ роману Уэллса «Люди как боги», но замысел быстро перерос первоначальный[98].

Г. Клэйс отметил новаторство Хаксли, который вскрыл несколько механизмов контроля над обществом, которые не имели ничего общего с политическим принуждением. Он характеризовал мир Хаксли как Kinderland, творцы которого сделали всё для инфантилизации населения. Разрушение механизма семьи и раннее сексуальное просвещение — это наилучшие механизмы для создания потребительской жажды, которая вообще не может быть удовлетворена. Беспорядочная сексуальная жизнь и шопинг, с одной стороны, отвлекают людей от социальной и политической критики, с другой стороны поддерживая высочайший уровень потребления. «Оглуплённые» (в том числе при помощи гипнопедии)[Прим. 2] граждане при этом работают всего 27 часов в неделю, то есть меньше, чем добивались социал-демократы времён самого Хаксли[100]. Критики нередко вспоминают тезис Хаксли, что отказ общества от свободы означает и отказ от свободы быть несчастным, обуреваемым страстями, непосредственной радостью и бытности иррациональным вообще[101]. При этом мировоззрение самого Хаксли ещё в 1930-х годах близко граничило с элитаризмом: например, он признавал обоснованность идеи Уэллса о классе «самураев» и высоко оценивал британскую аристократию, лишённую, по его мнению, «рабского чувства». Идеальный строй, по мнению Хаксли, должен был сочетать «демократический материализм с аристократией духа»[102]. Критики сразу после выхода книги в свет сочли роман антиамериканской сатирой, и для этого отчасти были основания. Посетив в 1927 году Голливуд, Олдос Хаксли назвал его «чисто раблезианским сообществом» и заявил, что, пробыв там всего сутки, «затосковал по петербургским трущобам Достоевского»[103].

Хаксли как писателя чрезвычайно беспокоило, что в мире победившей машинной цивилизации рабство становится привлекательнее, чем когда-либо, из-за страха перед будущим и желания стабильности для «маленького человека». Переиздавая роман в 1946 году, Хаксли писал в предисловии, что мечтает о мире, в котором наука и техника служат человеку, а не порабощают его. Поэтому наилучшим общественным идеалом является мютюэлизм Кропоткина или социальный реализм Генри Джеймса. Эту линию Хаксли продолжил в книге «Обезьяна и сущность» (1949), посвящённой страхам перед неконтролируемым развитием науки. В 1958 году Хаксли выпустил публицистический трактат «Возвращение в дивный новый мир», в котором писал, что планета стремительно движется к описанному им состоянию. Особенно писателя беспокоили неконтролируемый рост населения, распространение наркотиков и, как следствие, возможность успешного использования технологии контроля над сознанием. Напротив, человеческое стремление к свободе явно шло на убыль, чему активно способствовали средства массовой информации. Свобода информации для Хаксли стала главным методом противодействия массовым манипуляциям и всеобщему потребительству. Отныне демократия для него противопоставлялась капиталистическому гедонизму. В 1962 году Олдос Хаксли опубликовал роман «Остров», который критиками был воспринят как утопия, основанная на буддизме. Автор утверждал, что написал «топию», то есть историю о реальном месте и времени. Хаксли не скрывал, что его очень привлекала коммуна «Онайда» и вдохновляла идея о небольших децентрализованных сообществах интеллектуалов или верующих, способных сконструировать приемлемую модель будущего[104]. Несмотря на все эти декларации, Теодор Адорно в 1955 году рассматривал роман Хаксли как закономерное проявление культуры капитализма, тогда как левый критик Филипп Рав отмечал, что Хаксли так и не удалось решить (даже для самого себя), сможет ли общество исцелиться или самоуничтожиться[105].

«1984»

Как выразился Г. Клэйс, «1984» — «чернейшая из чёрных книг, которая загонит в депрессию даже самого стойкого читателя». Отчасти, впрочем, это объясняет её популярность, на которую Джордж Оруэлл даже не смел надеяться[106]. Предшествовавший ему «Скотный двор» тот же Клэйс именовал «превосходящим все вместе взятые утопии и дистопии». Именно мир «1984» года овеществил образ тоталитаризма как такового, а в политический лексикон прочно вошли понятия «Большой Брат», «новояз», «мыслепреступление», «телекран» и «двоемыслие». Энтони Бёрджесс в числе первых признал, что роман Оруэлла — одна из тех немногих книг, которые действительно изменили мир[106]. Роман этот создавался быстро (осмысление его проблем, судя по имеющейся переписке, началось в 1943 году), но был подготовлен всей жизнью Джорджа Оруэлла[107].

По мнению Г. Клэйса, ключом для понимания «1984» являются краткие «Заметки о национализме», набросанные Оруэллом в октябре 1945 года. Ещё в начале войны Оруэлл проводил параллели между коммунизмом и религией, а война показала, что традиционные связи, идентичности и объекты веры разрушены, оставив огромную неудовлетворённость: «привычку ума». Однако под «национализмом» Оруэлл имел в виду группизм как технологию самообмана, допускающую сегрегацию общества на «хороших» и «плохих». Национализм неотделим от жажды власти и престижа, но не для себя, а во имя неких сверхценностей, которым подчинена жизнь носителя этого сознания. При этом националист мыслит себя только в категориях конкуренции (не суть важно, позитивной или негативной); особенно это пристрастие распространено у британской интеллигенции. Левые настроения британских интеллектуалов Оруэлл классифицировал как оправдание советской политики и советских внешнеполитических интересов. Национализм абстрактен и делает своего носителя безразличным к реальности или ведёт к подчинению наблюдаемой реальности внутренней картине мира. Оруэлл даже предложил классификацию национализма: позитивный, переходный и негативный. Примерами позитивного является неоторизм и сионизм, переходный — коммунизм и социальный католицизм, негативный — троцкизм и антисемитизм[108].

Соответственно, главной темой Оруэлла было злоупотребление властью, а не прогрессом, как у Хаксли. Г. Клэйс полагал, что «1984» включал, как минимум три смысловых слоя. Во-первых, мир Оруэлла был откровенной сатирой, во-вторых, объектом сатиры был не тоталитаризм как таковой, а множество аспектов жизни современной ему Англии. В-третьих, Оруэлл был глубоко разочарован социалистическими движениями и считал, что руководство социалистических партий испорчено стремлением к власти и, следовательно, никакой интеллектуал или общественный лидер не сможет стать высокоморальной и честной личностью в мире победившего социализма[109].

Хотя изначально «1984» рассматривался как антисталинистский текст (например, в «Утопии у власти» М. Геллера и А. Некрича), в литературоведении XXI века утвердилось мнение, что Оруэлл написал сатиру на модерн и капитализм, для которой сталинизм и нацизм были вторичны, хотя и удобны как форма выражения. Сам Оруэлл писал, что не предполагал нападать на социализм как таковой или Лейбористскую партию, пришедшую в 1945 году к власти[110]. Как сатира на тоталитаризм, «1984» включает две генеральные темы: во-первых, тотальной лояльности, которая приводит к появлению ключевых понятий «новояз» и «двоемыслие». Во-вторых, это тема вездесущности государства, которое вторгается даже в частную жизнь посредством «телекранов», осуществляющих контроль над внутренним пространством жилища, и которые нельзя выключать даже по ночам. Одной из важнейших философских тем «1984» является атака на понятие объективной истины. Неопределённой, даже мнимой, надеждой для автора являются «пролы», которые полностью осознают своё положение, но их протестный потенциал задавлен массовой культурой, тяжёлой работой, футболом и пивом (последние запрещены для членов Партии). Пролы сохранили моральную цельность и «подлинность», тем более, что почти не подвергаются идеологической обработке и почти не развращены властью. Тем самым Оруэлл вынес приговор интеллигенции, которая стала главным носителем идеологических и властных устремлений в постаристократическом обществе; однако противостоять коррумпированной интеллигенции, сращённой с порочной политикой, не может никто[111].

В монографии 2017 года Г. Клэйс отмечал, что всё, что было описано в «1984», осуществилось в XX веке в значительно более широких масштабах, чем мог предположить сам Оруэлл[112].

После войны

Грегори Клэйс во всём массиве антиутопических текстов, созданных после 16 июля 1945 года (испытаний первой атомной бомбы в Аламогордо), выделял пять магистральных тем. Во-первых, ядерный апокалипсис; во-вторых, вырождение окружающей среды; в-третьих, подчинение людей машинам и размывание границ между искусственным интеллектом и человеческим; в-четвёртых, разложение либерализма и гуманизма в условиях общества потребления, и, наконец, в-пятых — гибридные войны и разгул терроризма. В тот же период в утопической литературе это уравновешивалось перспективами освоения космоса, развитием робототехники, электроники, медицины и генетики, однако негативные тенденции в конце XX века явно доминировали. При этом количество антиутопических текстов настолько велико, что их анализ и классификация, как минимум, затруднительны. Г. Клэйс по ряду параметров выделял около 70 важнейших текстов, изданных между 1945—2015 годами, которые в достаточной степени репрезентировали жанр[113].

Бихевиоризм

В критической литературе США считается, что «Уолден Второй» Б. Скиннера, опубликованный в 1948 году, являлся в утопическом жанре вторым по оказанному влиянию на общественное сознание после «Взгляда назад» Беллами. Роман Скиннера явно намекал на «Уолдена» Генри Торо, и описывал не глобальное сообщество, а небольшую общину — порядка 1000 человек, — «живущих хорошей жизнью»[113]. Лаймен Сарджент отметил, что главной проблемой в классификации этого текста является то, что он был написан классиком бихевиоризма и рассматривал людей как своего рода лабораторных животных — реализуется модель управления поведением[114].

Община «Уолдена Второго» отсылает к оуэнистским или фурьеристским колониям XIX века: здесь благостно, тихо, люди приятные и ласковые в обращении, женщины прекрасны, а дети хорошо воспитаны. Общинники избегают толпы и даже устраивают скользящий график приёма пищи, чтобы не скапливаться в одном месте. Трудосберегающие технологии позволили свести тяжёлый и грязный труд к минимуму, деньги не нужны в условиях трудового кредита, а средняя продолжительность рабочего дня составляет около четырёх часов, причём чем сложнее задача, тем больше она принесёт кредитов. Ручной труд, однако, обязателен для всех, даже для учёных. Поскольку достигнуто реальное равноправие мужчин и женщин, нет проблемы «убийства времени» и досуга, пьянства, непроизводительного труда, нет и безудержного потребительства. Нет даже проблемы мотивации, чтобы сделать более привлекательным решение тех или иных задач. Есть проблема ревности в отношениях половых партнёров и коллег по работе. Управление общиной осуществляет Совет шести планировщиков (мужчин и женщин пополам), максимальный срок их пребывания в должности — десять лет. Однако планировщики избираются не прямым голосованием, а лишь из числа нескольких десятков менеджеров. Здесь Г. Клэйс утверждал, что описанная идиллия вызывает массу неприятных вопросов, и отказ от демократии — далеко не самый важный из них. Например, если нет принуждения, как заменить некомпетентного работника, если он не признаёт своей неправоты? Оказывается, например, что менеджер — планировщик семьи, может рекомендовать отложить заключение брака. Скиннер, кажется, не очень одобрял свободу сексуальных отношений и поощрял духовную дружбу мужчин и женщин; простое удовлетворение сексуальных аппетитов рассматривалось в его общине как симптом патологии. Дети воспитываются в группах, но ежедневно видятся с родителями, впрочем, излишняя опека осуждается. Каждый член общины — включая супругов — имеет индивидуальную комнату, дети могут заслужить такое право между 13—16 годами, когда переезжают в дом для взрослых. Важнейшее средство воспитания — отложенное удовольствие. Детей кормят, когда они голодны, но чтобы получить обед, необходимо обождать. Постепенно человек учится противостоять раздражению, разочарованию и унынию, для этого используется музыка и светомузыка. Образование чисто практическое, с акцентом на развитие мышления, а не достижение неких результатов в соответствие с учебным планом. В общем, община «Уолдена Второго» ориентирована на замену семьи как экономического, социального и психологического института организмом гораздо более высокого порядка и эффективности[115].