Зиновьев, Александр Александрович

Алекса́ндр Алекса́ндрович Зино́вьев (29 октября 1922, деревня Пахтино, Чухломской уезд, Костромская губерния — 10 мая 2006, Москва) — русский философ, писатель, социолог, публицист.

| Александр Зиновьев | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 29 октября 1922 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 10 мая 2006 (83 года) |

| Место смерти | Москва, Россия |

| Страна | |

| Учёная степень | доктор философских наук (ноябрь 1962) |

| Учёное звание | профессор (1966) |

| Альма-матер | |

| Язык(и) произведений | русский |

| Направление | европейская философия |

| Период | философия XX века |

| Основные интересы | социология, социальная философия, политическая философия, этика, логика |

| Значительные идеи | законы социальности, коммунальность, человейник, сверхобщество, комплексная логика |

| Оказавшие влияние | Гегель, Токвиль, Маркс, Гюго, Лермонтов, Герцен, Чернышевский |

| Испытавшие влияние | Георгий Щедровицкий, Борис Грушин, Александр Ивин, Юрий Левада, Юн Эльстер, Вадим Цымбурский, Абдусалам Гусейнов, Андрей Фурсов |

| Награды | |

| Подпись |

|

| Сайт | zinoviev.ru |

Выходец из бедной крестьянской семьи, участник войны, Александр Зиновьев в 1950-е и 1960-е годы был одним из символов возрождения философской мысли в СССР. После публикации на Западе остросатирической книги «Зияющие высоты», принёсшей Зиновьеву мировую известность[1], и второго романа «Светлое будущее», в 1978 году был выслан из страны и лишён советского гражданства. Вернулся в Россию в 1999 году.

Творческое наследие Зиновьева включает около 40 книг, охватывает ряд областей знания: социологию, социальную философию, математическую логику, этику, политическую мысль. Большинство его работ трудно отнести к какому-либо направлению, поместить в какие-либо рамки, включая академические. Получив известность в 1960-е годы как исследователь неклассической логики, в эмиграции Зиновьев вынужденно стал профессиональным писателем, считая себя в первую очередь социологом. Произведения в оригинальном жанре «социологического романа» принесли Зиновьеву международное признание. Зачастую его характеризуют как независимого русского мыслителя, одну из наиболее крупных, оригинальных и противоречивых фигур русской социальной мысли второй половины XX века.

Антисталинист в юности, Зиновьев всю жизнь занимал активную гражданскую позицию, подвергнув в своих работах острой критике вначале советский строй, затем — российский и западный и в конце жизни — процессы глобализации. Мировоззрение Зиновьева отличали трагизм и пессимизм. На Западе, как и в России, его нонконформистские взгляды подвергались резкой критике.

Биография

Детство и юность

Александр Александрович Зиновьев родился в деревне Пахтино Чухломского уезда Костромской губернии РСФСР (ныне исчезнувшая деревня на территории Чухломского района Костромской области) шестым ребёнком в семье мастерового Александра Яковлевича и крестьянки Аполлинарии Васильевны (урождённой Смирновой). Предки Зиновьева, впервые упомянутые в документах в середине XVIII века, принадлежали к сословию государственных крестьян. Отец Зиновьева большую часть времени проводил на заработках в Москве, с юности жил между деревней и столицей, имел московскую прописку, что, по мнению биографа Павла Фокина, помогло семье избежать репрессий во время раскулачивания[2]. До революции Александр Яковлевич расписывал храмы, был богомазом, а впоследствии занимался отделочными работами, делал трафареты. В анкетах Зиновьев называл профессию отца несколько пренебрежительно — «маляр». Александр Яковлевич интересовался искусством, привозил детям принадлежности для рисования, иллюстрированные журналы, книги. Мать происходила из зажиточной семьи, имевшей недвижимость в Петербурге. Зиновьевых, чей дом стоял в центре деревни, в округе уважали, у них часто бывали гости. Биографы выделяют роль матери в формировании личности Александра: Зиновьев с любовью и уважением вспоминал её житейскую мудрость и религиозные убеждения, которые определяли правила поведения в доме[3][4]. Семья, однако, не была набожной: отец был неверующим, мать, хотя и была верующей, к обрядам относилась с безразличием. Александр с детства стал убеждённым атеистом, а православие, церковь и «попов» всю жизнь воспринимал с отвращением, считая атеизм единственной научной составляющей советского марксизма[5].

Александр с раннего детства выделялся своими способностями, его сразу перевели во второй класс. По мере взросления детей отец забирал их в столицу. В 1933 году, после окончания начальной школы Александра, по совету учителя математики, отправили в Москву. Жил с родственниками в подвальной десятиметровой комнате на Большой Спасской улице. Из-за непрактичности отца ему пришлось заниматься хозяйственными вопросами[6]. Нищенские условия жизни сочетались с интересными занятиями; в те годы советское государство активно модернизировало школьное образование, реформы сопровождались пропагандой его социальной значимости. Александр учился успешно, больше всего ему нравились математика и литература. Участие в кружке рисования не сложилось — его рисунки обнаруживали черты карикатур, конфуз случился с перерисовкой портрета Сталина для Сталинской комнаты; неудачным был и опыт в драмкружке (у Александра не было слуха и голоса). Много читал дополнительно, был завсегдатаем библиотек; читал классику, как отечественную, так и зарубежную. В старших классах уже был знаком с большим количеством философских произведений — от Вольтера, Дидро и Руссо до Маркса, Энгельса и Герцена. Из русской классики Зиновьев особенно выделял Лермонтова, знал наизусть множество его стихов; из современных авторов — Маяковского. Наиболее понятным и близким зарубежным писателем был Кнут Гамсун («Голод»). По замечанию П. Фокина, Зиновьева привлекали одиночество и гордость индивидуалистических характеров, что способствовало формированию чувства собственной исключительности. Эту позицию крайнего индивидуализма он рано начал осознанно культивировать, хотя впоследствии всегда её отрицал, называя себя «идеальным коллективистом»[7][8][9].

Как отмечали биографы, в юности Зиновьев был охвачен желанием «строительства нового мира» и верой в «светлое будущее», его завораживали мечты о социальной справедливости, идеи равенства и коллективизма, материального аскетизма; его кумирами были Спартак, Робеспьер, декабристы и народники. Как писал Константин Крылов, идеи соответствовали его личному опыту: Зиновьев вспоминал, что «был нищим среди нищих», подчёркивая, что коммунистическая утопия является идеей нищих. С одной стороны, происходившие в 1930-е годы социальные, культурные и экономические изменения способствовали оптимизму; с другой стороны, Александр замечал и возрастающее неравенство, видел, как живут семьи партийных и государственных чиновников; обращал внимание на то, что в продвижении по социальной лестнице наиболее успешны были активисты-демагоги, болтуны и доносчики; наблюдал дискриминацию крестьян по сравнению с рабочим классом, деградацию деревни и формирование нового «крепостного права» колхозов, чему был свидетелем, когда приезжал на каникулы в Пахтино[10][11]. Под впечатлением от известной книги Радищева хотел написать обличительное «Путешествие из Чухломы в Москву»; в 1935 году, после обнародования проекта сталинской конституции, с другом в шутку составил вымышленную конституцию, в которой «лодыри и тупицы» имели «право на такие же отметки, как и отличники» (история вызвала школьный скандал, но дело замяли). Как пишет Павел Фокин, «подвиги и подлости» советского общества, противоречия и проблемы повседневной жизни провоцировали «душевный бунт»[12]. Согласно интерпретации К. Крылова, разочарование в практическом воплощении идеалов коммунизма не подтолкнуло юного Зиновьева ни к отрицанию самой идеи коммунизма, ни к поиску других идеалов. Он выбрал третий путь, сделав вывод, что социальному миру неизбежно присуще зло, и что этот мир в сущности и является злом. Эта позиция позднее повлияла на его социологию[13].

В комсомоле Зиновьев был членом школьного комитета, отвечал за выпуск сатирической газеты. На выбор философии в качестве будущей специальности повлиял учитель общественных дисциплин, аспирант Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ) — главного гуманитарного вуза тех лет в СССР. Вместе с учителем Александр начал изучать работы Маркса и Энгельса, увлёкся диалектикой. С отличием окончив в 1939 году школу, поступил в МИФЛИ (другими вариантами были математика и архитектура)[14]. Среди его сокурсников были впоследствии известные философы Арсений Гулыга, Игорь Нарский, Дмитрий Горский, Павел Копнин. Атмосфера в институте, кузнице «бойцов идеологического фронта», была тяжёлой. Зиновьев был почти без средств, мизерной стипендии не хватало, отец перестал ему помогать. Как пишет Павел Фокин, Зиновьев находился в состоянии физического и нервного истощения. В поисках ответа на вопрос, почему провозглашаемые светлые идеалы коммунизма расходились с реальностью, Зиновьев пришёл в размышлениях к фигуре Сталина: «Отец народов» стал причиной извращения коммунистических идеалов[15].

Ранний антисталинизм. Военные годы

По воспоминаниям Зиновьева, ещё в школе ему пришла мысль убить Сталина, что он не раз обсуждал с близкими друзьями; «план» провалился, поскольку они не нашли оружие. В МИФЛИ на очередном комсомольском собрании в конце 1939 года Зиновьев эмоционально выступил, рассказав о бедах и несправедливостях, происходивших в деревне, открыто критиковал культ личности Сталина. Зиновьева направили на психиатрическую экспертизу, а затем исключили из комсомола и МИФЛИ. Согласно его воспоминаниям, он был арестован и допрошен на Лубянке. Зиновьев вспоминал, что следователи были уверены, что кто-то внушил ему его взгляды, поэтому его планировали отпустить, чтобы раскрыть всю антисоветскую группу. При переводе на одну из квартир НКВД Зиновьев сумел сбежать. Скрывался в разных местах: на время уехал в Пахтино, затем бродяжничал, позднее вернулся в Москву. В конце 1940 года вступил в РККА, чтобы избежать преследований. В военкомате назвался «Зеновьевым», сказав, что потерял паспорт[16][17][18].

Впоследствии Зиновьев часто возвращался к этой истории, в том числе в мемуарах «Исповедь отщепенца», называя тот год «годом ужаса». Этот эпизод биографии в общих чертах упоминается в энциклопедических изданиях, его достоверность в целом не подвергается сомнению биографами и комментаторами. П. Фокин указывал, что не сохранилось документов об аресте и объявлении в розыск, поэтому трудно установить точную хронологию событий[К 1][19]. К. Крылов отмечал, что искренность и отсутствие героизма в описаниях событий свидетельствует в пользу их достоверности[20]. Швейцарский комментатор литературовед Жорж Нива полагал, что Зиновьев в дальнейшем сконструировал свою биографию вокруг комплекса террориста, чей бунт остался воображаемым. Как следствие, вся его жизнь стала яростным сопротивлением ходу истории, в этом контексте не имеет значения, планировалось ли в реальности убийство Сталина[21].

Большую часть войны Зиновьев провёл в Ульяновской авиашколе. Вначале служил в Приморском крае в составе кавалерийской дивизии. Весной 1941 года войска перебросили на запад, его зачислили башенным стрелком в танковый полк. Накануне 22 июня из передовой части направили в лётную школу в Орше, вскоре эвакуированную в Горький, а в начале 1942 года — в Ульяновскую военную авиационную школу пилотов. В авиашколе Зиновьев провёл почти три года, в основном находился в резерве. Учился летать на биплане, позднее — на Ил-2. В Ульяновске у него родился сын, названный Валерием (1944). Окончил авиашколу в конце 1944 года и получил звание «младший лейтенант»[22]. Воевал в составе 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса, первый боевой вылет на Ил-2 состоялся в марте 1945 года во время взятия Глогау. Участвовал в боях на территории Польши и Германии, был награждён орденом Красной Звезды. Войну завершил в Грассау 8 мая. Зиновьев вспоминал, что полёты доставляли удовольствие: нравилось чувствовать себя хозяином боевой машины, сбрасывать бомбы, стрелять из пушек и пулемётов; страх погибнуть облегчался осознанием того, что «это только раз». После войны год прослужил на территории Чехословакии, Венгрии, Австрии. Зиновьев тяготился бессмысленностью военной службы, неоднократно пытался уволиться, но неудачно. Шесть лет в армии дали Зиновьеву богатый материал для осмысления советского общества, наблюдения за социальными отношениями и динамикой, армия представляла масштабную социальную лабораторию, в которой рельефно или даже карикатурно проявлялись особенности социальных процессов[23].

МГУ и аспирантура (1946—1954)

После увольнения из армии в 1946 году Зиновьев забрал мать и младших братьев из деревни в Москву. Ему удалось восстановиться на философском факультете МГУ, с которым объединили МИФЛИ. Приходилось искать случайные заработки — стипендии не хватало. За время учёбы Зиновьев успел поработать грузчиком, землекопом, сторожем, занимался изготовлением фальшивых хлебных карточек и сдавал кровь. В 1950—1952 годах преподавал в школе логику и психологию[24][25]. Первоначально не планировал философскую карьеру, думал стать писателем. Написал «Повесть о долге» (или «Повесть о предательстве»), главным героем которой стал осведомитель — «разоблачитель врагов». Зиновьев отнёс рукопись в журнал «Октябрь», где работал Василий Ильенков, отец Эвальда Ильенкова, и в «Новый мир», возглавляемый Константином Симоновым. Отзывы рецензентов были негативными, и Зиновьев уничтожил рукопись по совету Симонова. Как пишет П. Фокин, неудача сильно подействовала на Зиновьева, он вёл разнузданный образ жизни: пьянствовал, не следил за здоровьем. Преодолеть ситуацию и сосредоточиться на философии помогла работа в стенгазете, где он начал писать эпиграммы, пародии, юмористические стихи, сочинял красочные истории «из жизни», которые, отмечал П. Фокин, казались такими правдоподобными, что даже сам автор иногда в них верил[26].

Философский факультет в послевоенные годы находился «на передовой» идеологического фронта — «крупнейшим событием» была речь секретаря ЦК Андрея Жданова (1947), за которой последовало усиление роли партии в философском образовании. Проводились конференции по изучению работ Сталина, в 1948 году широко отмечался десятилетний юбилей «гениального сталинского труда» — «Краткого курса истории ВКП (б)». Зиновьев учился в основном на «отлично», освоение марксистских текстов не составляло большого труда; Канта, Маркса и Гегеля он изучил ещё до войны. Преподаватели были предметом его насмешек и сатирических карикатур, популярных среди студентов, его афоризмы входили в философский фольклор; он был склонен и к самоиронии. По воспоминаниям Вадима Межуева, Зиновьев выиграл конкурс на лучшее определение материи: «материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях богом». Зиновьев иронически вспоминал, как «косноязычный маразматик Бугаев» с первых занятий внушал студентам превосходство над всей предшествующей философией; другой предмет насмешек, Белецкий, через окно указывал на «объективную истину» — Кремль. Исключением был историк философии Валентин Асмус, с ним у Зиновьева на всю жизнь сложились тёплые отношения[27][28][29].

Наиболее близким другом не слишком сентиментального Зиновьева стал Карл Кантор. Дружеские отношения с Эвальдом Ильенковым, который учился на курс старше, скорее представляли соперничество: оба были интеллектуальными лидерами студенческих компаний (теоретические разговоры зачастую проходили в забегаловках), куда позднее добавились Борис Грушин, Мераб Мамардашвили, Георгий Щедровицкий, Александр Пятигорский, Лен Карпинский, Юрий Карякин, Юрий Левада. По воспоминаниям Пятигорского, Зиновьев «стал для меня на факультете всем». Как писал К. Кантор, у Зиновьева не было конкретного предмета, он учил критическому взгляду на догматизм марксистско-ленинской учебной программы, рассматривал привычные темы под новым, часто неожиданным углом. Его склонность к самостоятельному мышлению привлекала и студентов, и аспирантов, иногда даже преподавателей, включая Асмуса. К. Кантор вспоминал[30]:

…он говорил мне в 48-м, примерно, году, что первым вульгаризатором марксизма был Энгельс. Я отвечал: «Саша, побойся Бога, как так? Вот Энгельс сделал то-то, то-то…» «Всё это правильно, продолжал он, но ты почитай его „Диалектику природы“, — ведь это совершенный бред, вся диалектика природы надуманна, ты что-нибудь подобное у Маркса найдёшь?». Это воспоминание об одном моменте такого критического удара по сознанию в противовес тому, что говорилось. Презирал работу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», иначе её не называл как «Мцизм-мцизм». «Ты пробовал, — он меня спрашивает, — когда-нибудь читать Маха и Авенариуса?» Я говорю — «не пробовал». Он говорит: «Попробуй. Они на десять голов выше Ленина, который их критикует. Критикует он Богданова. Ты читал Богданова?» и т. д.

В повседневной жизни Зиновьев не скрывал антисталинских воззрений, открыто и последовательно осуждая, например, антисемитскую кампанию[31]. Как вспоминал А. Пятигорский, Зиновьев «ничего не боялся»; он был одним из немногих, кто продолжал общаться с К. Кантором в разгар борьбы с космополитизмом, демонстративно отпуская в отношении друга «антисемитские» шутки. Г. Щедровицкий вспоминал, что Зиновьев ненавидел советский социализм, в котором социалистические принципы накладывались на архаичные социальные структуры (массовый подневольный труд и лагеря), но который соответствовал национальному характеру и культурным традициям. Пессимизм усиливался тем обстоятельством, что социализм рассматривался как неизбежное и безальтернативное будущее человечества. В будущем обществе Зиновьев не видел для себя места, поскольку не относил себя к какому-либо классу и считал, что уцелел чудом. К. Крылов, комментируя воспоминания Щедровицкого, относил Зиновьева к жертвам Русской революции и противопоставлял его в этом смысле Щедровицкому, который признавал, что его личные перспективы в силу социального положения были более оптимистичными[32][33].

На третьем курсе Зиновьев заинтересовался логикой «Капитала», работе Маркса был посвящён его диплом. Окончив в 1951 году с отличием университет, поступил в аспирантуру. В «Капитале» Зиновьева интересовала логическая структура, а не экономическое или политическое описание капитализма, диссертация рассматривала логические приёмы, использованные Марксом. В советской догматике предмет изысканий Зиновьева, как и аналогичных исследований Ильенкова, назывался «диалектической логикой». Владислав Лекторский связывает поворот Зиновьева и Ильенкова к исследованиям теоретического мышления и методологии с убеждениями, что строгое знание способно повлиять на бюрократический «реальный социализм», реформировать советскую систему. По мнению П. Фокина, обращение к логике было актом самосохранения в условиях советской действительности, нежелание заниматься идеологической пропагандой в рамках исторического материализма — логика находилась за пределами партийных или классовых интересов[34].

В 1952 году Зиновьев и его младшие соученики Грушин, Мамардашвили и Щедровицкий учредили Московский логический кружок. Участники пытались выработать так называемую «генетически-содержательную» логику — альтернативу как официозной диалектической логике, так и логике формальной. Деятельность кружка проходила на фоне оживления атмосферы на философском факультете после смерти Сталина. В начале 1954 года состоялась дискуссия «О разногласиях по вопросам логики», разделившая «диалектиков», формальных логиков и «еретиков» из кружка — т. н. «станковистов». На другой дискуссии Зиновьев произнёс известную фразу о том, что «раньше буржуазные философы объясняли мир, а теперь советские философы этого не делают», вызвавшую аплодисменты зала. После дискуссий участников кружка вызвали в КГБ, но репрессий не последовало[35]. Кандидатскую диссертацию Зиновьева «Метод восхождения от абстрактного к конкретному (на материале „Капитала“ К. Маркса)» дважды «заваливали» на Учёном совете факультета, защититься удалось с третьего раза, уже в ВАКе[36][37], в сентябре 1954 года. Противодействие «стариков» уравновешивалось поддержкой министра культуры академика Г. Александрова, которую удалось получить через К. Кантора. Оппонентами были Теодор Ойзерман и Павел Копнин, на защите Зиновьева поддержали аспиранты Мамардашвили и Грушин, а также Щедровицкий. Текст диссертации позднее распространялся в многочисленных перепечатках в самиздате и был издан лишь в 2002 году. Перипетии тех событий Зиновьев гротескно описал в романе «В преддверии рая»[38][39].

В 1951 году Зиновьев женился, в 1954 году родилась дочь Тамара, через год супруги получили небольшую комнату в коммуналке. Брак был отчасти по расчёту (Тамара Филатьева была дочерью работника НКВД), отчасти по любви, но семейная жизнь не сложилась — у каждого были свои профессиональные интересы, усиливалось непонимание. Положение усугублялось продолжавшимся пьянством Зиновьева[40].

Карьерный взлёт: наука и преподавание (1955—1968)

Зиновьев постепенно охладел к логическому кружку, где на роль лидера выдвинулся Щедровицкий. У Зиновьева были собственные амбиции, его не устраивала «колхозная» и «партийная» модель кружка (П. Фокин). В 1955 году он получил должность младшего научного сотрудника в Институте философии Академии наук СССР (сектор диалектического материализма), где чувствовал себя комфортно[41]. Институт был в первую очередь идеологическим учреждением с жёсткими порядками, но некоторое возрождение (по характеристике В. Лекторского) философской мысли в 1950-е годы давало возможность заниматься наукой, в том числе и в области логики, что признавал и Зиновьев. Во второй половине 1950-х годов происходило становление логической науки[К 2], выходили учебники, сборники, коллективные монографии, проходили методологические семинары[42][43]. Зиновьев активно включился в научную работу, но первые статьи отклонили на заседаниях сектора, что, по предположению П. Фокина, было отголоском истории с Ильенковым, который тогда подвергался гонениям. Соратники по кружку (Мамардашвили и др.) считали выбор математической логики в качестве академической карьеры уходом от борьбы в сторону защищённости и благополучия; ученик Зиновьева Юрий Солодухин обращал внимание на его разочарование в спекулятивном характере марксизма[44].

Первые публикации состоялись в 1957 году, год спустя одна из статей вышла на чешском языке. За пятнадцать лет (1960—1975) Зиновьев опубликовал ряд монографий и множество статей по неклассической логике. Академическая карьера стремительно развивалась: в 1960 году Зиновьев стал старшим научным сотрудником, в ноябре 1962 года единогласным решением Учёного совета ИФ РАН получил степень доктора наук за исследование «Логика высказываний и теория вывода», оппонентами на защите были В. Асмус, Софья Яновская и И. Нарский. В 1958—1960 годах читал спецкурс «Философские проблемы естествознания» в МФТИ, с 1961 года — спецкурс в МГУ (факультет философии). В 1966 году получил звание профессора, в 1967—1968 годах по совместительству заведовал кафедрой логики философского факультета МГУ. В 1968 году вошёл в редколлегию журнала «Вопросы философии», год спустя — в состав Учёного совета по проблемам диалектического материализма ИФ АН СССР. К середине 1970-х годов его работы были изданы на английском, немецком, итальянском и польском языках. Зиновьев занимался логикой не просто как научной дисциплиной, а пересматривал её основания в рамках создания новой области интеллектуальной деятельности[45]. По мнению К. Крылова, он переживал временную стадию создания «общей теории всего», которая, впрочем, у него быстро прошла. Отмечается, что в логических исследованиях Зиновьев явно был тщеславен, что приводило к неосмотрительным шагам и конфузам: он, например, настойчиво публиковал доказательство недоказуемости теоремы Ферма в рамках выстроенной им логической системы[46].

В МГУ у Зиновьева сложилась группа последователей из отечественных и зарубежных студентов и аспирантов. Слушатели вспоминали, что Зиновьев впечатлял эрудицией, его занятия были не «лекциями по бумажке», а импровизациями на заданную тему, предлагавшими системное видение проблемы, динамичным творческим поиском. По воспоминаниям обучавшегося в МФТИ физика Петра Барашева, Зиновьев заставлял читать оригиналы первоисточников, оценивать каждый использованный текст, искать не только сильные, но и слабые стороны научных работ. Он довольно резко и эмоционально критиковал предшественников и оппонентов, но тепло относился к студентам, рассматривая их как единомышленников, общался неформально, водил их на выставки, в кино, в кафе[47]. Слушатель Зиновьева Валерий Родос вспоминал[48]:

Он не договаривал до точки практически ни одной фразы. Его мысль неслась с такой скоростью, что слова не поспевали… Для лектора это недопустимо… Слово в слово записал лекцию, домой пришёл — никогда сам не разберёшься. Предикатов нет. Того, что говорится, что об этом сказывается.

Успешная карьера омрачалась тем обстоятельством, что Зиновьев по факту был «невыездным», хотя учёного неоднократно приглашали на зарубежные мероприятия[49]. Его кандидатуру для международных поездок обычно заворачивали на разных стадиях, начиная с 1961 года, когда ему не дали визу в Польшу. Научная работа не мешала наблюдать и анализировать социальную действительность, прежде всего на примере Института философии, а также заниматься этическими поисками, самоанализом и саморефлексией. В первой половине 1960-х годов он сформулировал этическую позицию о полной независимости своей личности от социума. Примерно к 1963 году удалось преодолеть алкогольную зависимость, которая продолжалась все послевоенные годы; в том же году развёлся. В 1965 году познакомился со стенографисткой Ольгой Сорокиной, которая была на 23 года младше, спустя четыре года они поженились. Ольга Мироновна на всю жизнь стала его верной соратницей; Зиновьев часто говорил о её неоценимой помощи и поддержке. В браке родились дочери Полина (1971) и Ксения (1990). В 1967 году Зиновьева не выпустили на международный конгресс по логике в Амстердаме, хотя он был включён в официальный состав советской делегации. Сказались давнее участие в философских «сборищах…, в которых он выступал с отрицательными взглядами по отдельным вопросам теории марксизма-ленинизма» (аналитическая записка КГБ) и контакты с американскими логиками в 1960 году, по версии КГБ работавших на американскую разведку. «Органы» ограничились беседой (Зиновьев настаивал, что общение с американцами имело исключительно профессиональные цели), окончившейся курьёзом: узнав, что он снимает комнату, ему предоставили однокомнатную квартиру на улице Вавилова. В начале 1970-х годов, совершив обмен, Зиновьевы переехали в четырёхкомнатную квартиру, у него появился собственный кабинет. Позднее Зиновьев заметил: «улучшение жилищных условий сыграло огромную роль в нарастании оппозиционных и бунтарских настроений в стране»[50][51][52].

Зиновьев-диссидент. «Зияющие высоты»

В научной и преподавательской деятельности Зиновьев открыто игнорировал официальную идеологию, в конце 1960-х годов его положение в научной среде пошатнулось. Как пишет П. Фокин, он уклонился от предложения вице-президента АН СССР Петра Федосеева написать «марксистско-ленинскую» статью для журнала «Коммунист», хотя ему обещали собственный отдел и избрание членом-корреспондентом. Учёный конфликтовал и с представителями «либерального» крыла советской интеллигенции, причём, как полагают биографы, отношение с их стороны к Зиновьеву было хуже, чем со стороны ортодоксальных коммунистов. В «либеральном» составе редколлегии журнала «Вопросы философии» (М. Мамардашвили, Бонифатий Кедров, Т. Ойзерман, Ю. Замошкин, Владислав Келле) занимал крайне резкую позицию по качеству рецензируемых работ, возмущаясь холуйством авторов перед Леонидом Брежневым; известны были пометки Зиновьева «б.с.к» — «бред сивой кобылы» — к текстам, которые критиковать было нельзя. После приостановки его публикаций Зиновьев вышел из редколлегии. Осенью 1968 года его уволили с должности завкафедры логики в МГУ. Он открыто дружил с известным диссидентом Александром Есениным-Вольпиным, приглашая его на семинары по логике, и с Эрнстом Неизвестным, в гостях у которого часто бывал. Продолжал научную деятельность, готовил аспирантов. В 1973 году его не переизбрали в Учёный совет института, годом позже не дали выступить на Всесоюзном симпозиуме по теории логического вывода; не выпускали в заграничные поездки, в частности, в Финляндию и Канаду; проблемы возникали у его аспирантов. В это же время Зиновьева избрали иностранным членом Финской Академии наук (1974) после посещения СССР известным финским логиком Георгом фон Вригтом. Зиновьев гордился этим фактом, финская логика имела высокий научный авторитет[53][54][55].

После пражских событий у Зиновьева возник замысел сатирической книги о советской действительности. Книга, названная «Зияющие высоты», выросла из ряда статей, писавшихся в начале 1970-х годов; среди них — эссе об Э. Неизвестном, посвящённое судьбе таланта в обществе. Тогда же начал писать картины. Пересылал статьи на Запад, они публиковались в Польше и Чехословакии, неподписанные статьи распространялись в самиздате. Основная часть книги конспиративно писалась на съёмной даче в Переделкино летом 1974 года и была закончена к началу 1975 года. Зиновьев писал начисто, роль корректора и редактора выполняла жена. С помощью знакомых рукопись (почти тысячу машинописных страниц) переправили во Францию. Зиновьев не рассчитывал на скорую публикацию, рукопись по разным причинам отклонили все русскоязычные издательства. Издателем стал Владимир Дмитриевич, серб, занимавшийся популяризацией русской литературы для франкоязычного читателя; он случайно увидел рукопись, и она ему очень понравилась. Незадолго до публикации после очередного отказа в заграничной поездке (логический коллоквиум в Финляндии) в июне 1976 года Зиновьев пошёл на открытый конфликт с властями. Он пригласил западных журналистов к себе домой и сделал протестное заявление, а затем сдал партийный билет в Институте философии. Сдача сопровождалось комичными обстоятельствами: секретарь парторганизации, будучи идейным коммунистом, пытался отговорить Зиновьева от его шага, отказываясь принимать партбилет. Выведя Зиновьева из кабинета, он заперся и несколько раз выталкивал документ под дверь[56][57].

«Зияющие высоты» представляли острую сатиру на советский образ жизни. В августе 1976 года книга вышла на русском языке в лозаннском издательстве Дмитриевича «L'Âge d’homme». Издание сопровождалось освещением по радио, книгу рекламировал писатель-эмигрант Владимир Максимов[58][59]. «Зияющие высоты» имели успех у западного читателя, роман перевели на два десятка языков. Отзывы рецензентов в разных странах были в целом положительными, иногда даже восторженными, роман получил несколько премий, в частности Европейскую премию Шарля Вейонна за эссеистику. Книгу рассматривали как литературное событие вне связи с советским контекстом[60]. Зиновьева назвали наследником сатирической традиции — от Аристофана и Апулея через Франсуа Рабле и Джонатана Свифта до Салтыкова-Щедрина, Анатоля Франса, Франца Кафки и Джорджа Оруэлла. Среди диссидентов реакция была более разнородной, встречались и отрицательные мнения, например, у Андрея Сахарова, назвавшего книгу декадентской, или Александра Солженицына. В СССР книгу сразу объявили антисоветской, её чтение было приравнено к антисоветской деятельности; «Зияющие высоты» активно распространялись в самиздате. Как вспоминал Лев Митрохин, несмотря на недостатки, книга произвела сильное впечатление «авторской изобретательностью, образностью, точностью социального диагноза, неистовым чёрным юмором». Многие интеллектуалы, например, высмеянный в романе Мамардашвили, посчитали книгу пасквилем или даже доносом[61][62].

В очередном пасквиле [роман «Светлое будущее»] содержатся крайне циничные клеветнические измышления о советской действительности, теории и практике коммунистического строительства, оскорбительные выпады против В.И. ЛЕНИНА, нашей партии и его руководства.

Советское общество ЗИНОВЬЕВ клеветнически изображает как «модель коммунизма с колючей проволокой…в четыре ряда».

Особо грубым оскорблениям автор подвергает советских людей: «У нас нормой являются самые отвратительные качества человеческой натуры...и прикрыта вся эта мерзость самой грандиозной и самой лживой идеологией».

2 декабря 1976 года на общеинститутском партсобрании (Зиновьев на него не явился) его исключили из КПСС, а затем лишили научных званий за «антипатриотические действия, несовместимые со званием советского учёного» и уволили из Института философии. В начале 1977 года по решению Президиума Верховного Совета СССР Зиновьева лишили всех государственных наград, включая боевые, и учёных степеней[63]. Его исключили даже из Философского общества, членом которого он не был. Пострадали и родственники: работу потеряли сын Валерий и дочь Тамара; брат Василий, военный юрист в звании подполковника, отказался публично осудить брата, за что был уволен из армии и выслан из Москвы. Зиновьев оказался без средств к существованию, распродавал книги и альбомы из домашней коллекции, нелегально редактировал научные тексты, иногда финансово помогали доброжелатели, например, Пётр Капица. С Зиновьевым активно общались многочисленные диссиденты и иностранные журналисты (Раиса Лерт, Софья Каллистратова, Рой Медведев, Пётр Абовин-Егидес, Владимир Войнович и другие). Как утверждалось в записке КГБ для ЦК КПСС за подписью Юрия Андропова, Зиновьев принимал у себя дома «антисоветски настроенных лиц» и «отщепенцев»[К 3], обсуждал «антисоветские акции»[К 4], передавал корреспондентам капиталистических стран «клеветническую информацию» для «привлечения внимания к своей персоне». Зиновьев продолжил писать, вскоре закончив повесть «Записки ночного сторожа», роман «В преддверии рая» и роман «Светлое будущее», изданный в Швейцарии в начале 1978 года[64][65].

В эмиграции: против «реального коммунизма»

Роман «Светлое будущее» содержал персональные оскорбления в адрес Генерального Секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В июне 1978 года по предложению КГБ Политбюро ЦК КПСС приняло довольно мягкое решение о высылке Зиновьева за границу. Согласно записке КГБ, уголовное преследование привело бы к помещению в психиатрическое учреждение (Зиновьев характеризовался как «психически неуравновешенный» бывший алкоголик, страдающий «манией величия»), что признавалось нецелесообразным ввиду проводимой на Западе кампании против советской психиатрии. Зиновьеву поступали приглашения от университетов Европы и США, в частности, от президента Мюнхенского университета философа Николауса Лобковица, который знал его логические работы[66]. Поддержку Зиновьеву оказывали федеральный канцлер Австрии Бруно Крайский и министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, который затрагивал вопрос о его судьбе на встрече с Л. Брежневым. 6 августа 1978 года Зиновьев с женой и семилетней дочерью выехал в ФРГ. На первой же пресс-конференции в Мюнхене, привлёкшей большое внимание прессы, Зиновьев заявил, что не чувствует себя «жертвой режима», а считает режим своей жертвой. Он дистанцировался от правозащитного и диссидентского движения и критически оценил возможности демократизации в СССР. Вскоре после этих заявлений был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Зиновьева советского гражданства[67].

С августа 1978 по июль 1999 года жил с семьёй в Мюнхене, зарабатывал литературным трудом и публичными лекциями, не имея стабильного места работы. Логику в Мюнхенском университете преподавал недолго: его присутствие в качестве лектора имело скорее политический характер. После «Светлого будущего» (Премия Медичи за лучшую иностранную книгу года во Франции) за несколько лет были опубликованы «научно-литературные» романы и повести «Записки ночного сторожа», «В преддверии рая», «Жёлтый дом», «Гомо советикус», «Иди на Голгофу», «Нашей юности полёт» и другие. Теоретические размышления о советском обществе составили книгу «Коммунизм как реальность» (Премия Алексиса де Токвиля за гуманизм). Зиновьев работал ежедневно, писал почти без черновиков. Текстовые фрагменты обдумывались заранее, зачастую во время прогулок, лекций или бесед. По собственному признанию, он работал хаотично, но непрерывно. На каждую книгу во Франции, Германии и Италии выходил десяток рецензий, книги хорошо принимались западными читателями, с которыми Зиновьев часто встречался. В 1980 году признавался, что не ожидал встретить на Западе такого вдумчивого и понимающего читателя. Книги издавались на многих европейских языках, в Японии и США, где «Зияющие высоты» вышли в 1979 году. Помимо литературных премий, получал и общественные награды: его избрали членом Римской Академии наук, Баварской академии изящных искусств. В 1984 году по баварскому телевидению был показан документальный фильм «Александр Зиновьев. Размышления писателя в изгнании», в Мюнхене прошла выставка его картин и карикатур. В 1986 году в Лондоне состоялась конференция по его творчеству[68][69].

В первой половине 1980-х годов Зиновьев вёл активную публичную деятельность, пользовался большой популярностью в СМИ, особенно во Франции, Германии и Италии. Был едва ли не главным ньюсмейкером русского зарубежья. Издания его книг в разных странах выходили ежеквартально, Зиновьев участвовал в презентациях, посещал различные конгрессы и симпозиумы, где выступал с докладами, участвовал в беседах, давал интервью[70][71]. Эдуард Лимонов вспоминал[72]:

Когда я поселился во Франции в 1980 году, он находился в зените славы. Его приглашали на телевидение комментировать любое событие в России, любой чих, не говоря уже о смерти генсеков.

Многочисленные выступления и публицистические статьи составили сборники «Мы и Запад», «Без иллюзий», «Ни свободы, ни равенства, ни братства». Зиновьев отстаивал своё понимание советского строя, много писал об отношениях между капитализмом и коммунизмом, Западом и Востоком. Критиковал Запад за недооценку коммунистической угрозы из-за непонимания природы советского общества. Запад оценивал советский строй через собственные критерии, однако, утверждал Зиновьев, западная демократия и коммунизм абсолютно различны. Он отрицал роль личностных качеств советских лидеров, считая их «социальными символами»[73], и призывал Запад не слушать их обещания. В 1983 году в докладе «Марксистская идеология и религия» на симпозиуме в Вене утверждал, что «духовное возрождение» в СССР не окажет влияния на официальную идеологию, а политика Андропова не приведёт ни к реформам, ни к социальному протесту. Годом позже на серии представительных мероприятий, посвящённых роману Оруэлла «1984», подверг резкой критике адекватность описания в книге коммунистического общества. С его точки зрения, книга не являлась научным прогнозом, а отражала страх современников Оруэлла перед воображаемым коммунизмом[74].

В эмиграции Зиновьев чувствовал себя одиноким, несмотря на популярность, динамичную жизнь и относительный комфорт — он жил в трёхкомнатной квартире на самой окраине Мюнхена, его заработки по европейским меркам были довольно скромными[75]. Эмигрантского сообщества Зиновьев старался избегать, близкие отношения сложились лишь с Владимиром Максимовым; из европейских интеллектуалов дружил с Фридрихом Дюрренматтом. Проблемой был и языковой барьер — Зиновьев владел профессиональной лексикой, но в целом плохо знал немецкий, общался в основном на английском. Выражением одиночества стал написанный маслом «Автопортрет», согласно П. Фокину, изображение страдания, боли, истины и безысходности. В эссе «Почему я никогда не вернусь в Советский Союз» (1984) ностальгия и желание вернуться в Россию сочетались с осознанием того, что «возвращаться некуда, возвращаться незачем, возвращаться некому»; в 1988 году в интервью Радио «Свобода» заявил, что считает свою эмиграцию наказанием, а его принципом было «всегда писать правду и только правду»[76]. По мнению Ж. Нива, у Зиновьева росла ностальгия по коллективистскому коммунизму, он парадоксально превращался из обличителя коммунизма в его апологета, что проявилось в романе «Нашей юности полёт». В книге, как и в ряде выступлений, Зиновьев утверждал, что после 1953 года перестал быть антисталинистом, поскольку понял, что сталинизм возник «снизу» и не был порождением Сталина[77].

«Катастройка» и 1990-е годы

Перестройку Зиновьев воспринял резко отрицательно, назвав её «Катастройкой». Михаила Горбачёва и его соратников характеризовал как демагогов, лицемеров, циничных карьеристов и «ничтожеств», не имевших научных представлений о природе советского коммунизма. С 1985 года в многочисленных статьях и выступлениях утверждал, что социальный строй в СССР не изменится, перестройку считал бюрократической формальностью, а её инициативы — от гласности до антиалкогольной кампании — проявлением полной неспособности руководства адекватно оценить реальные проблемы. С его точки зрения, «революция сверху», проводимая при поддержке безразличного к судьбе обычных советских людей Запада, могла привести только к катастрофе[78]. Эта «атака на Горбачёва» вызвала негативную реакцию большинства интеллектуалов на Западе, которые приветствовали перестройку. Взгляды Зиновьева объясняли чудачеством, эпатажем, даже сумасшествием. Полемические статьи и интервью составили сборник «Горбачевизм»; книга «Катастройка» (1989) описывала провинциальный «Партград», где движимые корыстными интересами чиновники имитируют проведение реформ. В 1987 и 1989 годах Зиновьев дважды побывал в Чили, во время второй поездки его принял Аугусто Пиночет. Провёл лекционное турне по США, серию успешных творческих вечеров в Израиле. Внимание прессы привлекла выставка рисунков «Allegra Rusia» («Веселье Руси») по теме советского пьянства, прошедшая в Милане в 1989 году. Проект представлял «концептуальный социологический комикс» (П. Фокин). По предложению французских издателей написал мемуары, озаглавленные «Исповедь отщепенца». Книга сочетала биографические воспоминания и социологические и философские размышления[79].

В качестве критика Горбачёва и перестройки Зиновьева в марте 1990 года пригласили на дебаты на французском телеканале с «опальным» Борисом Ельциным, тогда народным депутатом СССР, малоизвестным в Европе. Зиновьев раскритиковал стремление Ельцина «ускорить» перестройку, заявил, что видит в нём персонажа своих книг[80], а его обещания об отмене привилегий назвал демагогическими и невыполнимыми. П. Фокин отмечал, что в своих оценках Зиновьев гиперболизировал политическую роль Горбачёва в СССР, не замечая фигуры Ельцина. После дебатов интерес к Зиновьеву возник у насыщенной политическими событиями Москвы, в советской прессе начали появляться его статьи и интервью. 1 июля 1990 года указом Президента СССР Зиновьев был восстановлен в советском гражданстве, к чему он отнёсся без энтузиазма, объясняя, что для него важны публикации своих книг. В 1990 году в СССР тиражом 250 тыс. экземпляров вышли «Зияющие высоты», в 1991 году были опубликованы романы «Гомо советикус», «Пара беллум» и «Иди на голгофу» (в журнале «Смена»); тогда же ВАК восстановил его в научных званиях[81].

В статье «Я хочу рассказать вам о Западе», опубликованной в «Комсомольской правде» (1990), Зиновьев «с презрением» отозвался о «храбрецах», которые «оплёвывают всё советское», но дистанцировался и от защитников советской истории; подверг критике идеализацию образа Запада, утверждая, что западные понятия рынка, демократии, многопартийности неадекватны советским условиям и даже разрушительны. В ответной полемической статье Марка Захарова под названием «Возвращайся, браток!» автор язвительно предложил Зиновьеву покинуть мир «толстосумов и эксплуататоров» и вернуться с «тлетворного Запада» в СССР[82]. Статья наметила темы многочисленных выступлений Зиновьева в 1990-е годы, преимущественно в оппозиционной по отношению к ельцинскому режиму российской прессе, а также его критического анализа современного Запада и процессов глобализации в книгах «Запад», «Глобальный человейник» и «На пути к сверхобществу»[83].

В конфликте «демократов» с «красно-коричневыми» он занял позицию защитника советского коммунизма, охарактеризовав советский период как вершину российской истории. Поражение ГКЧП Зиновьев назвал исторической трагедией и негативно оценил распад СССР; о Ельцине и российских реформаторах неоднократно отзывался уничижительно, использовал крайне резкие выражения («идиоты», «подонки», «кретины», «ельциноиды» и т. д.), требуя к ним карательных мер[84]. На вручении в Риме итальянской литературной премии «Тевере»[К 5] в 1992 году отрицал возможность успеха российских реформ, считая, что они приведут только к катастрофе. Тогда же назвал Сталина единственным великим политиком в истории России, что, по замечанию К. Крылова, вовсе не было похвалой, но шокировало публику[85]. В ряде выступлений утверждал, что Россия никогда не станет западной страной; называл российский режим «колониальной демократией», а западнизацию — особой формой колонизации, нацеленной на разгром и распад России в интересах Запада. После очередного интервью (1994) в газете «Завтра», где Зиновьев открыто призывал к свержению антинародного режима «предателей и коллаборационистов», против его интервьюера Владимира Бондаренко было возбуждено уголовное дело. Зиновьеву пришлось давать разъяснения, что его слова выражали позицию учёного, а не политика[86].

Возвращение в Россию и последние годы

С середины 1990-х годов Зиновьев стал чаще бывать на родине, у него появились сторонники и последователи, с которыми он охотно общался. В 1996 году признавался, что во «враждебную» к нему Россию возвращаться не собирается, несмотря на издание его книг («Смута», «Русский эксперимент» и др.). Считал, что его «бойкотируют» в России, как, впрочем, и на Западе, где публиковаться удавалось с трудом. Тем не менее во Франции в издательстве «Plon» в 1996 году вышел «Запад», два года спустя в Италии стал бестселлером «Глобальный человейник». Как пишет П. Фокин, переломным моментом стала осень 1997 года, когда он несколько раз посетил Россию. Зиновьев представлял «Глобальный человейник» в Москве, провёл ряд встреч с Сергеем Бабуриным, Николаем Рыжковым и Геннадием Зюгановым[87]. За лидера коммунистов Зиновьев призывал голосовать на президентских выборах 1996 года, считая КПРФ одной из немногих позитивных политических сил в стране[88], хотя его позиции были более радикальными, чем у парламентской коммунистической оппозиции. 75-летний юбилей Зиновьева отметили в Президиуме Академии наук и в Институте философии; он посетил родную Костромскую область, а в 1998 году совершил ряд поездок по России и СНГ. 30 июня 1999 года семья Зиновьевых вернулась в Москву. Через несколько дней его приняли на должность профессора МГУ (кафедра этики на философском факультете) и Литературного института им. Горького. В конце года по предложению Бабурина согласился участвовать в думских выборах по списку Российского общенародного союза, но не был зарегистрирован[89].

На решение вернуться повлияли и бомбардировки Югославии, которые Зиновьев неоднократно осуждал. Считал, что война на Балканах ведётся против Европы, означает её деградацию и знаменует приход нового, постдемократического и посткоммунистического тоталитаризма. В последнем западном интервью «Почему я возвращаюсь в Россию», опубликованном в «Le Monde», Зиновьев констатировал катастрофические изменения на Западе и в России, капитуляцию Европы перед американизацией и глобализацией, её предательство своих идеалов (демократия, свобода слова, нравственные ценности и т. д.). Заявил, что, возвращаясь в Россию, остаётся приверженцем подлинных европейских ценностей[90]. Слободан Милошевич (с ним философ познакомился в 1999 году), как и Муаммар Каддафи, символизировал для Зиновьева вызов и сопротивление глобализации, неподчинение Америке, вызывал его восхищение и уважение[91].

Положительно Зиновьев отзывался и о Владимире Путине, связывал с ним большие надежды, считая его приход к власти первым шансом страны после 1985 года выйти из тупика и оказать сопротивление западнизации и колонизации. Впрочем, довольно быстро пересмотрел оптимистические оценки, в конце 2000 года отмечая, что Россия продолжает сдавать позиции, хотя и не причислял Путина к «предателям». В 2002 году писал, что Путин, имея народную поддержку, не воспользовался историческим шансом, отказавшись от пересмотра результатов приватизации и от национализации финансов и энергетики; Зиновьев заключал, что историческая роль Путина состояла в легитимизации последствий ельцинского переворота. В 2006 году незадолго до смерти констатировал, что России как суверенного государства и единого целого больше нет, страна представляет имитацию («кажущность»), искусственное непрочное образование, связываемое топливно-энергетическим комплексом: «Россия как могучая энергетическая держава — это идеологический миф российской бесперспективности. Само сужение экономического прогресса до „трубы“ есть показатель исторической обречённости»[92].

По возвращении продолжал активную писательскую работу и публичную деятельность: редактировал издания своих книг, комментировал политические события, выступал на круглых столах, конференциях, давал интервью[К 6] в различных изданиях, от «Завтра» до «Комсомольской правды». В 2000 году в издательстве «Центрполиграф» вышло 5 томов собрания сочинений; режиссёр Виктор Васильев снял документальный фильм «Я — суверенное государство», не вышедший на экраны. В 2002 году к юбилею Зиновьева под эгидой философского факультета МГУ была издана антология «Феномен Зиновьева». Последним его романом стала «Русская трагедия» (2002)[93]. Вокруг Зиновьева начали собираться ученики, возник семинар. По предложению ректора Московского гуманитарного университета Игоря Ильинского была организована «Школа А. А. Зиновьева», где тот читал курс «логической социологии», обнародованный в интернете и опубликованный как пособие. Учениками был создан сайт «Zinoviev.ru»[94].

В последние годы Зиновьев был убеждён, что защищает сторону проигравших, что Россия обречена. Он так и не присоединился ни к какому движению, хотя его пытались вовлечь в свои ряды националисты[95][96]. Сохранял радикальную риторику, отдавая отчёт в безразличии и оппортунизме большинства населения; придавал значение любому протесту и сопротивлению, выступая, например, в поддержку Э. Лимонова. Увлёкся антинаучной теорией Анатолия Фоменко, написал предисловие к его книге. Новая хронология была созвучна мыслям Зиновьева о современной фальсификации советской истории, ему импонировала её дерзновенность и неординарность[97][98]. По мнению Максима Кантора, своеобразное пророческое тщеславие привело Зиновьева к крайней неразборчивости. Он хотел быть услышанным, стремился использовать любую трибуну и аудиторию, любые средства и союзников, включая «безумную теорию» Фоменко. М. Кантор так описывает противоречивость Зиновьева[99]:

Он боролся до конца за самое главное, что делает жизнь достойной, — за свободу. И если он выбрал такое средство — вероятно, здесь тоже была странная логика. Он знал: никого рядом нет, он не надеялся ни на что. Вот есть хитрющий патриот, расплывается в масляной улыбке, мелькают какие-то деятели из администрации президента, какие-то парламентарии жмут руки. Других нет, надеяться не на что. Но драться надо. Его вдруг охватывал энтузиазм: «Издам журнал „Точки роста“ — вот отсюда возродится Россия!» А потом опускал руки: какая Россия? Вот это ворьё?

Александр Зиновьев скончался 10 мая 2006 года от опухоли мозга. По словам М. Кантора, в последнем разговоре он обсуждал дегуманизацию европейской культуры, утверждая, что только возрождение гуманизма может спасти Россию[100]. Согласно завещанию, был кремирован, пепел был развеян с вертолёта над районом Чухломы, где родился и вырос Зиновьев, на этом месте был установлен валун. В память о заслугах перед российской культурой на Новодевичьем кладбище в Москве была сооружена символическая могила-кенотаф[101].

Наука и творчество

«Новейший философский словарь» выделяет три периода в творчестве Зиновьева[102]. Первый, «академический», период (1957—1977) — от первых публикаций научных работ до издания «Зияющих высот» и высылки из СССР: работы по логике и методологии науки. Второй период (1978—1985) — исследование, описание и критика «реального коммунизма» в различных жанрах: публицистике, социальной сатире и социологическом эссе. Третий период, после начала перестройки — критика распада советской системы и критика современного западного общества. Британский исследователь Майкл Кирквуд отмечал первый период (1960—1972); антикоммунистический период «социологических романов» (1976—1986), «горбачёвско-ельцинский» постепенный переход от антикоммунизма к критике Запада (1986—1991), постсоветский период анализа современной России, критики Запада и глобализации (1991—2006)[103].

Логика

В 1950-е годы Зиновьев наметил общие принципы программы «содержательной логики». Формально находясь в рамках советской «диалектической логики», он ограничил применимость анализа марксового «Капитала» особым видом объектов (исторических или социальных), являющихся «органическим целым», обладающим комплексной функциональной структурой. В его версии диалектика оказалась «методом изучения сложных систем эмпирических связей». Содержательная логика претендовала на выражение как языкового аспекта (формальная логика), так и логико-онтологического, а также процедурного; рассматривала мышление как историческую деятельность; утверждала статус логики как эмпирической науки, материалом которой являются научные тексты, а предметом — приёмы мышления; рассматривала инструментальную функцию логики для научного мышления. В 1959 году Зиновьев посчитал свою концепцию противоречивой, сделав выбор в пользу математической логики[104][102][37].

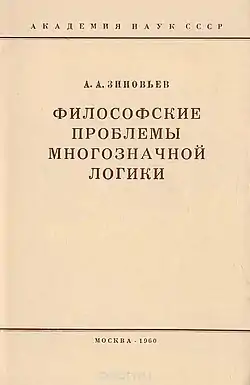

В монографии «Философские проблемы многозначной логики» (1960) Зиновьев осуществил обзор почти всех многозначных логических систем, анализировал место, основные результаты и применимость многозначной логики в логике и методологии науки[105]. В последующих работах он разработал собственную концепцию логики, названную им «комплексной логикой». Задача логики, по Зиновьеву, состояла не в формальных математических исчислениях, а в разработке «способов рассуждения, доказательства, приёмов научного познания»[106]. Зиновьев пытался, во-первых, преодолеть классическую и интуиционистскую версии логики и, во-вторых, расширить область исследований логики на основе методологии эмпирических наук. Предметом логики является язык, она не открывает, а изобретает специфические правила языка — логические правила — и вводит их в языковые практики как искусственные средства систематизации[107]. Этот прескриптивистский подход близок позднему Витгенштейну[108]. Зиновьев настаивал на универсальности логики, утверждая независимость логических правил от эмпирических областей их применения[109]. Он отказывал в онтологическом статусе таким понятиям, как точка или ноль, считая их инструментами познания; его подход в западной литературе характеризовался как логический номинализм. Как отмечал ученик Зиновьева немецкий логик Хорст Вессель, его логика была основана на синтаксисе, а не на семантике[110].

Зиновьев исследовал ряд вопросов неклассической логики — от общей теории знаков до логического анализа движения, причинности, пространства и времени. В «Философских проблемах многозначной логики» многозначная логика рассматривалась как обобщение, а не упразднение классической двузначной логики, хотя Зиновьев заключал, что возникновение многозначной логики «нанесло удар» по априоризму классической логики. В дальнейшем Зиновьев развил общую теорию следования (теорию вывода), существенно отличавшуюся от классической и интуиционистской математической логики. По мнению Весселя, её оригинальность заключалась во введении в формулу логического следования двуместного предиката «из… логически следует…», фактически метатермина. На основе теории были выстроены теория логических исчислений и остальные разделы логики (теория кванторов и предикации, логика классов, нормативная и эпистемическая логика). Работа «Комплексная логика» (1970) представляла систематическое рассмотрение формального аппарата для анализа понятий, высказываний и доказательств, в монографии была сформулирована строгая теория кванторов, которая соответствовала интуитивным посылкам; были исследованы свойства кванторов[111][112][113][114].

В более популярной форме его концепция, включая обсуждение методологии физики, была изложена в работах «Логика науки» и «Логическая физика». Зиновьев, исходя из тезиса об универсальности логики, критиковал точку зрения, согласно которой для микромира необходима специальная или квантовая логика, отличная от методологического формализма макромира. По его мнению, многие проблемы в философии физики или онтологии являлись терминологическими и не были связаны собственно с физикой, как, например, проблема обратимости времени. В анализе Зиновьева многие утверждения, традиционно понимаемые как физические и эмпирические гипотезы, рассматривались как имплицитные следствия определений терминов; по меньшей мере эти утверждения можно представить без противоречия или эмпирического опровержения. Примером является высказывание «физическое тело не может находиться в разных местах одновременно»[109][110][115].

«Социологические романы»

Главным объектом в книгах Зиновьева является советский мир как историческое явление, феномен советскости, описанный через запретные в СССР темы, прежде всего табуированную проблему социального неравенства. Зиновьев затрагивал такие темы, как пьянство, секс, жизнь людей с ограниченными возможностями; идеологизированный язык советского человека; дегероизированная история СССР с точки зрения опыта обывателя. Книги Зиновьева показывали абсурд мира «реального социализма», описывали состояние умов советской интеллигенции периода позднего «застоя»: герои постоянно теоретизируют, сравнивают советские идеологические мифы и реальность, пытаются дойти до сути дела и разобраться в природе советского общества. Персонажи критикуют государственную политику и высмеивают советских руководителей, обсуждают экономические проблемы, сочувствуют диссидентам и антисоветским террористам, интересуются самиздатом и западными радиостанциями, состоят в тех или иных отношениях с КГБ. Тюрьмы, лагеря и репрессии помещены на периферию социальной жизни[116][117]. В отличие от антисоветской диссидентской литературы, разоблачающей деяния отдельных лиц (Ленин, Сталин и т. д.) либо «Партии» или «бюрократии» на основе дихотомии «Власть» и «Народ», Зиновьев описывает общество на уровне микросоциологии, его произведения перекликаются с «ироническим социологическим трактатом» — законами Паркинсона и Мерфи[118].

Существует точка зрения, что писатель создал особый жанр: «социологический роман». Его книги соединяли науку и литературу: методы, понятия, научные утверждения являлись художественными приёмами, а литературные образы использовались как научные средства[117]. Различные персонажи выражали авторские идеи, что позволяло рассматривать общество с разных точек зрения и выявлять его сложность и парадоксальность. Зиновьев называл своё творчество «синтетической литературой» и «симфонией»[119][120]. Жанр Зиновьева понимали как мениппею в терминах Михаила Бахтина (Пётр Вайль и Александр Генис), социологический трактат, даже учебник, аналог средневековой «Суммы знаний» (М. Кантор), пародию на научный трактат (Дмитрий Быков). Как полагает П. Фокин, социологический роман ближе к литературе, чем к науке, поскольку использует образность[121]. М. Кирквуд относит творчество Зиновьева к литературной критике, модному в 1970-е годы направлению «письма» (Мишель Фуко, Ролан Барт), как нескончаемого процесса, производимого, по Барту, «скриптором», а не «автором». Книги Зиновьева не ограничивались конвенциональной парадигмой, а затрагивали широкий спектр литературных, исторических, политических, социологических, эстетических, моральных и религиозных вопросов[122][123].

Многочисленные произведения Зиновьева представляют целостную художественную вселенную со своими законами, идеологией и поэтикой, образуют один гигантский текст или сборник текстов с единой атомарной структурой, не имеющей начала и конца и повторяющейся до бесконечности, поэтому его можно читать с любого места. Эта структура соответствует авторскому видению социальной реальности[124][125][126]. Идея сложного, многообразного и изменчивого социального мира, но подчинённого объективным закономерностям, воплощается в композиционной структуре, «социологическом треугольнике» из трёх элементов: личность, учреждение, город. Вершины треугольника бесконечно раздваиваются, объединяются, пересекаются, раскрывая всевозможные виды социальных отношений. Фрагменты (абзацы или фразы) содержат завершённое высказывание, абстрагирующее часть социального мира. Тексты, как правило, состоят из диалогов и размышлений представителей разных профессий и социальных слоёв, зачастую приводятся случаи из жизни, анекдоты, стихотворения и т. д. Место композиции и сюжета занимает калейдоскоп различных ситуаций, в которых неразличимы добро и зло, возвышенное и низкое, героизм и подлость. Отсутствуют описания природы, обстановки, повествование сосредоточено вокруг человеческих отношений и действий. Антропоморфные образы персонажей служат для описания социальных типов, функций или моделей поведения; социальных объектов, связей и структур. У героев отсутствуют характеры и внешность, имена и фамилии заменяются кличками, обозначающими социальные роли (Мыслитель, Социолог, Болтун, Клеветник, Крикун, Претендент, Брат, Заибан и т. д.). Частым «персонажем» является теоретический текст, как правило, в форме рукописи, обсуждаемой героями[127][128][129][117].

Тексты Зиновьева, с одной стороны, характеризуются краткостью, ясностью, логикой, завершённостью, юмором, ограниченностью лексических средств, наличием заголовков[120] а, с другой стороны, представляют довольно трудное[119] и скучное чтение[96]. Зиновьев не придавал большого значения художественной утончённости, его главные книги, в особенности «Зияющие высоты» (по выражению П. Вайля и А. Гениса, «аморфная груда страниц»), предназначались советским читателям и неизбежно теряли часть смысла при переводе[130]. Фрагментарная манера письма, разбивание повествования на лаконичные фразы и короткие абзацы сближают Зиновьева с Василием Розановым, однако у Зиновьева язык намного более безыскусный, он лишён изощрённости Свифта или Салтыкова-Щедрина[131][132].

Писатель разоблачал и деконструировал официальный язык советских лозунгов, грамотный и нормативно унифицированный язык, но наполненный идеологемами и абстракциями, создававший иллюзорное равенство, лишавший индивида свободы выбора. Его деконструкция является предпосылкой для воссоздания подлинного человеческого языка (Клод Шваб). Протестный «антиязык» Зиновьева напоминает русский фольклор, отражает язык различных социальных групп, прежде всего интеллигенции, а также военных, студентов, членов партии, участников неформальных сообществ. Зиновьев применял плеоназмы, каламбур, жаргонизмы и обсценную лексику, вводил неологизмы: наукообразные слова, слова-бумажники, аббревиатуры[133][134][135]. М. Кантор полагает, что в основе стиля Зиновьева лежал язык народных сказок, необычная смесь Михаила Зощенко и Александра Герцена. Ярость зиновьевского языка нацелена на прорыв к правде сквозь ложь и лицемерие установленных правил по аналогии с чудом «избавления от морока» в народной сказке[136].

«Зияющие высоты» показывают город Ибанск, «никем не населённый населённый пункт», где идёт успешное строительство «социзма»; все обитатели носят фамилию Ибанов. В городе царят абсурд, лицемерие, жестокость, властный произвол, ощущение тупика и безысходности. В бесконечных сократовских диалогах герои однообразно высмеивают советское общество и сочиняют различные социологические теории, которые ни к чему не приводят. Большинство персонажей представляют интеллигенцию «либеральных» взглядов, но не диссидентов, а не способных к сопротивлению конформистов. На многих страницах разоблачается советская официальная риторика, но почти не описываются власти или репрессивные органы[137][117]. По одной из точек зрения, «Зияющие высоты» показывают науку и научную деятельность, которая превратилась в имитацию, видимость, лицемерие и тавтологию. Наука больше не способна к изучению, а лишь описывает саму себя. Учёные делают вид, что мыслят, но ничего не производят, люди изображают процесс работы, диссиденты имитируют сопротивление. Интеллигенция обслуживает режим либо изображает протест («театр на Ибанке»)[96][138].

«Светлое будущее» описывает убожество, ложь и духовную пустоту советской жизни на примере истории моральной деградации интеллигента-шестидесятника, посредственного человека, начавшего карьеру в сталинское время и добившегося успеха в период «оттепели». Роман «В преддверии рая» посвящён различным проявлениям диссидентства, порождённого советским обществом и являющегося его частью. «Жёлтый дом» продолжает сатиру на «прогрессивную советскую интеллигенцию», разоблачает её двуличность, совмещение конформизма с ориентацией на Запад; нежелание ассоциировать себя с народом при сохранении его инстинктов; бессмысленное паразитирование на текстах «буржуазной науки». Главный герой, младший научный сотрудник, пытается сохранить индивидуальность в коллективе, но становится отщепенцем[139][117]. Как резюмировал К. Шваб, интеллигенция предала подлинную духовность: в научных учреждениях не ищут истину, ложь уже даже не ложь, а «псевдоложь»[140]. К. Крылов приводил характерную цитату из автобиографии Зиновьева[141]:

…с моральной точки зрения советская интеллигенция есть наиболее циничная и подлая часть населения. Она лучше образована. Её менталитет исключительно гибок, изворотлив, приспособителен. Она умеет скрывать свою натуру, представлять своё поведение в наилучшем свете и находить оправдания. Власти хоть в какой-то мере вынуждены думать об интересах страны. Интеллигенция думает только о себе. Она не есть жертва режима. Она носитель режима.

«Гомо советикус» и «Пара беллум» затрагивали судьбы советских людей на Западе. «Гомо советикус» высмеивал интриганство, зависть, стремление к власти у эмигрантов, сохранивших советские привычки к приспособленчеству: комсомольцы быстро превращаются в сторонников православия. В романе определяется советский человек — «гомо советикус» или «гомосос»[117]: «Гомосос приучен жить в сравнительно скверных условиях, готов встречать трудности, постоянно ожидает ещё худшего, покорен распоряжениям властей… Гомосос есть продукт приспособления к определённым социальным условиям».

Социология

Зиновьев разработал учение об обществе на основе собственных исследований в области логики и методологии науки, позднее назвав свою теорию «логической социологией». Зиновьев часто утверждал, что логика интересовала его как инструмент для изучения общества[108]. Социологическую теорию Зиновьева можно разделить на общую и частную. Первая относится ко всему миру, вторая — к советскому коммунизму[142]. Главным методом познания общества является наблюдение. С методологической точки зрения, логическая социология как строгая научная теория основывалась на двух правилах: во-первых, отказ от рассмотрения любых положений как априорно истинных; во-вторых, необходимость точного определения смысла любого термина, что устраняло бы многозначность и расплывчатость. Из второго правила, подчёркивал Зиновьев, следовала значимость конструирования непротиворечивого языка, свободного от идеологических заимствований. В экспликации терминов из множества объектов выделяются те, которые интересуют исследователя, и вводится новое понимание объекта; хотя могут использоваться традиционные названия (общество, власть, государство и т. д.). Классическим примером является термин «коммунизм», который Зиновьев использовал исключительно для описания советского социального строя[143][144].

Ключевой философский приём (или метод) Зиновьева заключался в детальном логическом анализе конкретного содержания, вычленяемого из исходной абстрактной посылки. Абстракции, например, коммунизм или демократия, являются не обобщённым представлением, а неполным, односторонним знанием предмета. Неполное знание, как правило, идеологическое, возникает через хаотическое усвоение представлений или образов, в которых человек принимает за свойства предмета связь между собой и предметом (свои ощущения или переживания). Метод Зиновьева позволял деконструировать практически любые общие утверждения и применялся в им первую очередь для деструкции идеологии, первоначально в анализе советского общества, затем — постсоветского и западного[145].

Предметом социального познания являются люди в качестве социальных индивидов и их объединения — «человейники». По Зиновьеву, любые большие массы людей функционируют согласно естественным закономерностям — «законам социальности» (социальным законам). Эти законы экзистенциального эгоизма заставляют индивида действовать, чтобы сохранить свою социальную позицию, по возможности укрепить её и занять более высокую позицию, получив максимум преимуществ с минимальными затратами. В соответствии с социальными законами, любое социальное объединение разделяется на управляющих и подчиняющихся, а социальные блага распределяются соответственно месту субъекта во властной иерархии. В отличие от законов биологического индивидуализма законы социальности действуют с большей изощрённостью и необратимостью, поскольку люди способны познавать мир и рационально организовывать свою деятельность: экзистенциальные законы превращаются в законы рационального расчёта. Мораль или право возникают как ограничители социальных законов[146][147][148].

В антропологии Зиновьева человек есть «общественное животное», разум вторичен по отношению к социальному. Зиновьев считал наивным и устаревшим вопрос о первичности общества или личности, в современном мире человек есть производное от социальной позиции, совокупность социальных функций[149]. Человек не обязательно по природе зол, но связан со злом[150], ему свойственны как социальные, так и антисоциальные черты. Эта диалектика порождает потребность во властной иерархии, в господстве и подчинении, в отношениях доминирования и унижения. Общество без иерархии и власти невозможно. При гипотетическом исчезновении государства многие люди лишились бы их главной потребности — получения удовольствия от причинения насилия другим — и вновь бы выстроили систему власти: общество является машиной по максимизации господства. Зиновьев придерживался в сущности традиционной модели власти как необходимого зла, но, отмечал К. Крылов, оригинально сводил два элемента этого определения, подчёркивая их различие. Власть возникает из потребности людей в единстве и порождает социальную самоорганизацию, которую впоследствии присваивает. Власть ничего не упорядочивает и ничем не управляет, а, напротив, порядок возникает как её ограничение. Власть не эффективна, избегает ответственности, стремится к насилию и разрушению, к причинению зла нижестоящим[151].

Коммунальность и коммунизм

В ранних книгах «Зияющие высоты» и «Коммунизм как реальность» Зиновьев анализировал советский социальный строй — «реальный коммунизм»; никакой другой коммунизм невозможен. Главная особенность коммунистического общества заключалась в том, что социальные законы превратились в специфические закономерности его жизнедеятельности. Зиновьев назвал их «коммунальными отношениями» или «коммунальностью»[152]. Сфера коммунальности представляет социальное в чистом, рафинированном виде, в ней социальные действия нацелены не на максимизацию господства, а на минимизацию унижения[153][146]:

Суть коммунальности состоит в борьбе людей за существование и за улучшение своих позиций в социальной среде, которая воспринимается ими как нечто данное от природы, во многом чуждое и враждебное им, во всяком случае — как нечто такое, что не отдаёт свои блага человеку без усилий и борьбы. Борьба всех против всех образует основу жизни людей в этом аспекте истории.

Коммунизм рассматривался Зиновьевым как стабильное и долговечное образование. В «Коммунизме как реальности» движение истории определялось как борьба между коммунизмом (коммунальностью) и цивилизацией[154], которая в «Светлом будущем» связывалась с принципом индивидуального сопротивления. Согласно К. Крылову, ранний Зиновьев видел два возможных регулятора, ограничивающих «стихию коммунальности», — экономику (экономическую конкуренцию) и духовность. В реальном коммунизме оба ограничения были сняты, в нём реализовалась естественная тенденция к эгоистическому поведению, присущая всем обществам и, в конечном счёте, природе человека. Советский социальный строй не вытекал из национальных особенностей и не был навязан «сверху», а, напротив, являлся примером народовластия, предполагал соучастие управляемых: «Ибанская система власти есть продукт доброй воли населения» («Зияющие высоты»). Гомо советикус — это «человек как таковой»[155][156][157].

Естественность или нормальность коммунальных отношений имеет сходство с классической социальной мыслью — идеями Макиавелли, Бернарда де Мандевиля, Томаса Гоббса[158]. Если у Гоббса или Гегеля гражданское состояние (общество) ограничивает естественное состояние, ситуацию «человек человеку волк», то для Зиновьева суть социального — торжество коммунальности, принцип «человек человеку крыса». «Коммунальный крысятник» есть джунгли, кошмар, зло. Французский комментатор Владимир Берелович отмечал, что этот мир — образцовая антиутопия, в которой утопический рай воплотился в ад. Общество не отделено от природного состояния и является, в сравнении с антиутопиями Оруэлла или Евгения Замятина, более «приземлённым», напоминающим сообщества животных или даже насекомых[159][77]. Как писал К. Крылов, Зиновьев в отличие от многих допускал теоретическую возможность построения общества материального изобилия, где будет упразднён человеческий труд. Ответом на вопрос, каким будет «настоящий коммунизм», была история в «Зияющих высотах» о крысах, которым предоставили идеальные условия существования. Крысы, по Зиновьеву, создали бы концлагерь[160].

Коммунистическое общество состоит из базовых элементов — социальных «клеточек», их структура составляет основу общества[161]. В качестве первичного делового коллектива из двух или более людей (например, школа, больница, завод и т. д.). Клеточка, во-первых, соотносится со внешним миром как единое целое; во-вторых, в ней происходит разделение на управляющий орган («мозг») и управляемых индивидов («тело»); в-третьих, управляемые индивиды имеют различные функции. Внутри первичной клеточки господствуют коммунальные отношения: в неформальной жизни коллектива происходит циничная борьба за признание, причём не за улучшение социального положения, а в соответствии с базовым принципом: «будь как все!» Коммунальное поведение по природе лицемерно: бездарность выставляется талантом, подлость — добродетелью, трусливый донос — смелостью и честностью, клевета — правдой. Подавление индивида осуществляется не со стороны властей или КГБ, а в повседневной жизни[162][163].

Господство коммунальности выдвигает на вершину социальной иерархии посредственностей и бездарей («ложных кумиров»), цепляющихся за власть и чувствующих себя в ней естественно (пример — Сталин), по-настоящему талантливые люди испытывают на себе коллективную зависть и ненависть. Быть талантливым карьеристом означает быть исключительной посредственностью[164][165]. Периодические ритуальные изгнания и наказания внешних врагов («отщепенцев») в ходе массовой травли демонстрируют сплочённость социальных клеточек и воспроизводят механизмы подчинения, эти коллективные действия снимают психологическое бремя индивидуальной ответственности. Как отмечал Олег Хархордин, жёсткий контроль со стороны вышестоящих инстанций, а также тотальная прозрачность внутренней жизни коллектива, взаимный контроль и насилие предохраняют клеточки от перерождения в мафии или банды, что случилось бы при предоставлении им свободы самоорганизации[166].

Коммунистическая власть рассматривается Зиновьевым в двух плоскостях: горизонтальной (социальные отношения в клеточной структуре) и вертикальной (иерархия), вторая наслаивается на первую. Власть воспроизводится «снизу», на уровне первичного коллектива, где осуществляется представительство и народовластие: люди добровольно вступают в КПСС, члены партии избираются, хотят участвовать во власти, низшие уровни партии влияют на партийную линию верхов. Деспотическая и неформальная власть в социальных отношениях в буквальном смысле находится везде[К 7]. Клеточная структура не оставляет места для права и политики: в ней нет партий или политической конкуренции, как и политической власти. Как писал В. Берелович, Зиновьев последовательно редуцирует политическое к власти, власть — к государственному аппарату, аппарат — к обществу. Государство не является политическим институтом, а растворено в социальном, его единственная функция — воспроизводство социальных отношений. Так как в реальном коммунизме нет социальных классов или групп интересов, то правящая каста не есть социальный слой или институт. Коммунистическое руководство — это «конкретная группа» нескольких индивидов. На макроуровне власть превращается в диктатуру, но верховная власть беспомощна в желании всем управлять[167][168].

Взгляды Зиновьева на историю реального коммунизма, сталинизм и фигуру Сталина изложены в романе «Нашей юности полёт», других работах и выступлениях. События 1917 года являлись скорее крахом Российской империи, чем революцией, и были, как и Гражданская война, лишь «пеной истории». Глубинными процессами Зиновьев считал зарождение и взросление нового общества: институциональные и бюрократические изменения, рост и усложнение системы власти, формирование социальных клеточек и т. д. Появление фигуры Сталина было неизбежным и необходимым. Вождизм Сталина имел народную основу, сталинизм был формой народовластия: властные позиции занимали выходцы из народа (выдвиженцы), люди осуществляли власть непосредственно, используя доносы. Разорение деревни во время коллективизации произвело социальный переворот, миллионы людей из низов получили доступ к образованию и культуре. Репрессии следовали из деятельности масс: ужас сталинизма не в жертвах, а в том, что палачи, начиная со Сталина, наилучшим образом соответствовали социальной среде. Сталинизм показал «страшную сущность многовековой мечты человечества». Сталинская эпоха была эпохой становления реального коммунизма; сталинизм закончился, когда сформировался сильный бюрократический аппарат. Хрущёвское время было периодом смуты, при Брежневе коммунизм достиг состояния зрелости[169][170][171].

Человейник, западнизм и сверхобщество

В 1990-е годы Зиновьев обратился к изучению западного общества — «западнизма» и современных тенденций социальной эволюции человечества. Систематическое изложение социологической теории представлено в монографиях «На пути к сверхобществу» и «Логическая социология». В полемике с марксистскими и постиндустриальными подходами Зиновьев, исходя из принципа антиисторизма, рассматривал человеческие объединения не с точки зрения их прогрессивности — уровня развития науки, техники, экономики и др., а в зависимости от типа социальной организации и их адекватности «человеческому материалу». Человеческий материал — это совокупность черт характера народа, неравномерно распределённых среди его отдельных представителей; тип социальной организации и конкретный человеческий материал тесно связаны[172][1][173].