Лукоморье

Лукомо́рье (устар. и поэт. лукоморие; морская лука) — морской залив, бухта, изгиб морского берега[1][2].

В фольклоре восточных славян — заповедное место на краю мира.

Этимология

Слово «лукоморье» происходит от словосочетания «лука моря» и означает «изгиб морского берега»[3]. Для сравнения: «лук» (для стрельбы), излучина (реки), лукавить (изворачиваться), лука (седла). Слово происходит от ст.-слав. лѫкъ (ср. польск. łęk «дуга, арка, лука», лит. lañkas «дуга, обруч», lankùs «гибкий», латышск. lùoks «изгиб, дуга»).

Лукоморье в славянской мифологии

В восточнославянской мифологии Лукоморье — заповедное место на окраине вселенной, где стоит мировое древо — ось мира, по которому можно попасть в другие миры, так как его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней[4]. По мировому древу спускаются и поднимаются боги. В этом смысле Лукоморье упоминается в зачинах народных загово́ров и молитв[5].

Иногда Лукоморьем называли древнее «Северное царство», где люди впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего Солнца[6] — такая трактовка зафиксирована в исследованиях Н. М. Карамзина, А. Н. Афанасьева и А. А. Коринфского.

Б. А. Успенский[7] и В. Я. Пропп[8] связывают Лукоморье с представлением об Островах блаженных, описанных Ефросином в «Слове о рахманех и о предивном их житии»[9].

Географическое название

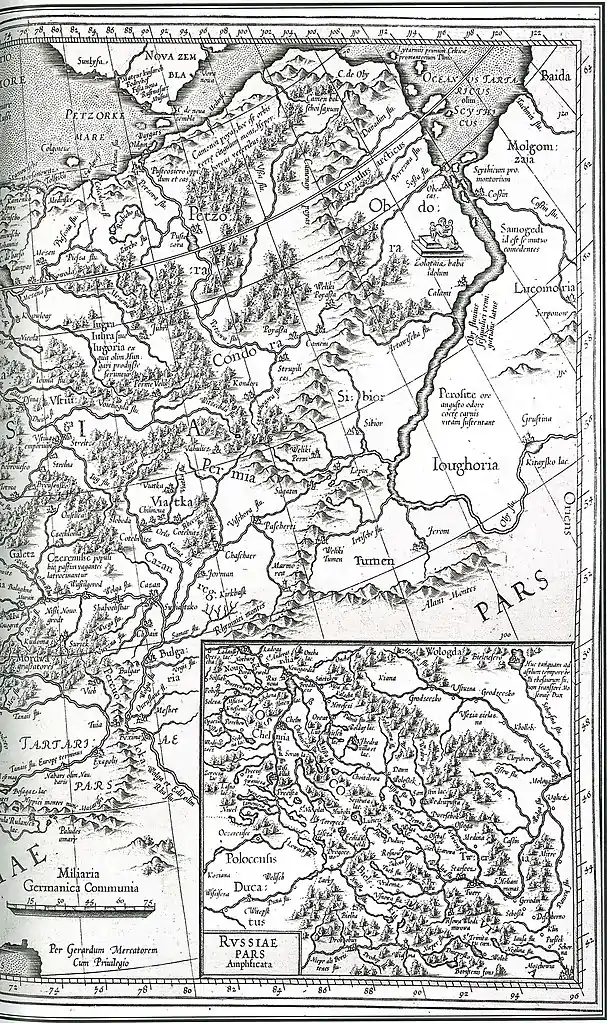

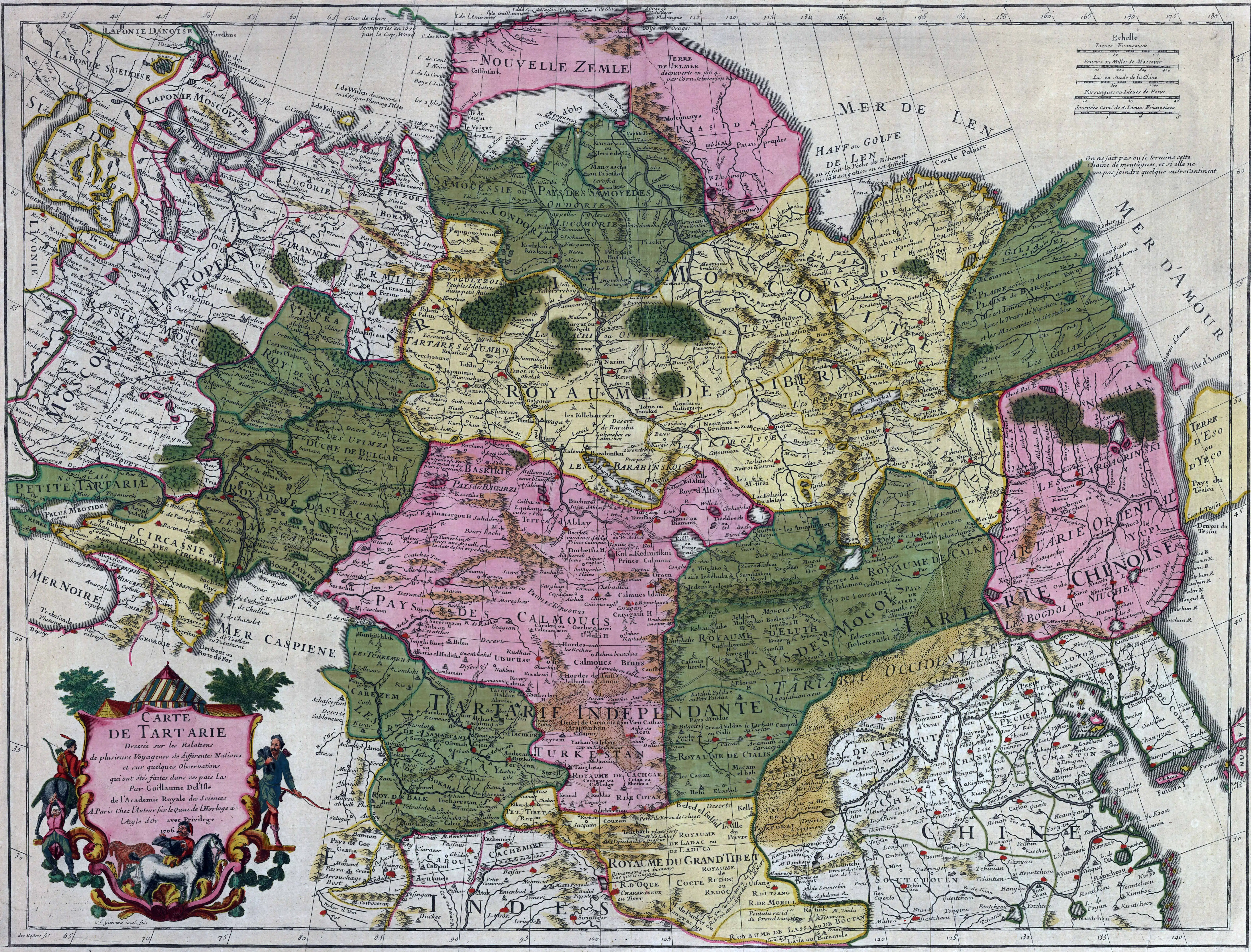

Историческая область в Сибири

В ранних западноевропейских картах[10] «Lucomoria» обозначала территорию, прилегающую к правому (восточному) берегу Обской губы по соседству с Обдорой. Обская губа изображалась вытянутой до среднего течения Оби, отсюда традиция древних картографов фиксировать страну «Lucomoria» в районе города Грустина в современной Томской области. В «Записках о Московии» Сигизмунд Герберштейн утверждал, что Лукоморье расположено «в горах по ту сторону Оби», «…а из Лукоморских гор вытекает река Коссин… Вместе с этой рекой берет начало другая река Кассима, и протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин». Данное описание по мнению М. Ф. Розена соответствует правобережью Оби напротив устья Иртыша, а Лукоморские горы он отождествлял с западными склонами Сибирских Увалов[11].

На карте Николаса Витсена длина Обской губы соответствовала действительности[12]. Матвей Меховский в своем «Трактате о двух Сарматиях» уверенно отождествлял половцев с готами[13].

Фрагмент карты «Азия» из 5 карт ван Шагена, на которых изображено Лукоморье, 1680.

Фрагмент карты «Азия» из 5 карт ван Шагена, на которых изображено Лукоморье, 1680.

Историческая область в северном Причерноморье

В качестве региона Лукоморье упоминается в древнерусских летописях как одно из мест обитания половцев. Предположительно Лукоморье располагалось возле излучин Азовского и Чёрного морей и низовья Днепра[14]. В этом значении лукоморье упоминается и в «Слове о полку Игореве»[15].

Упоминается Лукоморье и в произведении Задонщина как место, куда отступают воины армии Мамая после поражения в Куликовской битве[16].

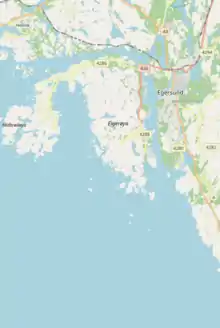

Норвежское Лукоморье - Эйкундарсунд (современное название Эгерсунд)

Идеальным примером Лукоморья является проточина, возникшая между островом и материком. Такая проточина находится в Норвежском Ругаланне, в древности населенном народом северных ругов.

В «Саге об Одде Стреле»,биография главного героя которой во многом совпадает с биографией Вещего Олега, рассказывается о том, что Одд Стрела, ставший впоследствии конунгом Гардарики (Руси), в детстве и юности жил в Берурьодре (Berurjóðr) рядом с Эйкундом. В саге (перевод Т. Ермолаева) Одд в ответ на вопрос жрицы, кто же его воспитал в такой глупости, что он не желает поклоняться верховному богу и вождю асов Одину, утверждает:

«Воспитывал Ингьяльд

меня в моей юности,

что Эйкундом правил

и Ядара хутором»[17]

Эгерсунд - это излучина между островом Эйгерёя (Eigerøy) и материком, которая называлась в древности Эйкундарсунд. Остров Эйгерёя назывался в Средневековье Эйкундом (древнескандинавское: Eikund). Название этого острова свидетельствует о находившихся на нём богатых запасах высококачественного дубового леса, использовавшегося для кораблестроения, так как слово eik - это норвежское слово «дуб». Соответственно Эйкундарсунд в дословном переводе на русский язык - это пролив между дубами[18], что не противоречит мифологическому представлению о Лукоморье, как излучине моря, рядом с которой произрастает великий дуб — ось мира. Эйкунд и Эйкундарсунд являлись одними из старейших географических названий в Норвегии. Их уже можно найти в скандинавской саге Олафа Святого, написанной исландским автором Снорри Стурлассоном в 13 веке. Примерно с 1000 года здесь часто бывал флот Олафа Святого.

Одноимённый город Эгерзунд находится на берегу вышеназванной морской проточины, которая, изгибаясь в форме натянутого лука, пролегает между этим городом и островом Эйгерёя.

Город Эгерсунд считается одним из самых древних на территории Норвегии. Благодаря запасам древесины он имел в Средневековье очень важное значение для кораблестроения. Для средневековых людей он находился в северной стране на краю света. Символом города до сих пор является дубовый лист. На гербе комунны Эгерсунд изображён дубовый лист на зелёном фоне.

Ядар (Jaðarr) на старонорвежском языке означает "окраина" или "граница между пространствами"[19], что соответствует определению Лукоморья, как заповедного места на окраине земли, а также имеет общую этимологическую основу с норвежским словом годы (jare) и, возможно, названием славянского божества весны и плодородия Ярилой (Ругевитом, Руевитом, Яровитом), что в свою очередь соответствует трактовке Лукоморья в исследованиях Н.М. Карамзина, как «Северное царство», где люди впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего Солнца. Ядар (современный Jæren) это традиционный район норвежской земли Ругаланн.

Примечательно, что согласно саге, записанной Саксоном Грамматиком о битве при Бравалле есть такие строки: "Из области Ядер пришли ‘Од Английский, Альф Много-где-побывавший’, ‘Энар Набухший’’ и ‘Ивар по прозвищу Трувар"[20]. Кроме того, киевская княгиня Ольга именовалась в западноевропейских источниках королевой ругов (regina Rugorum), а первые отправленные на Русь епископы назывались ругийскими.

Поселение Берурьодр, в котором Одд Стрела провел своё детство и юность, в настоящее время называется Берглуд (Berglyd)[21].Оно тоже находится в Норвежском Ругаланне. Название Берурьодр переводится как «Поляна Медведицы». Медведь издревле являлся олицетворением России и её верховного правителя. Согласно вышеназванной саге духом Одда Стрелы являлся медведь. В ней есть следующие строки: "Поскольку тебе приснился такой свирепый медведь, что вся шерсть у него вздыбилась, и ты подумал, что он потопит корабли, я ясно вижу, что это дух Одда, нашего родича, и он, наверное, на нас сердит."

Вероятно, что для ругов, а в последствии для славянского племени руян, морские излучины между материком и населяемым ими островами имели культовое значение. Это подтверждает название пролива между островом Рюген, населённым до 6 века нашей эры ругами, а потом занятого руянами, и материком. Этот пролив называется в Стрелазунд (нем. Strelasund) . До немецкой колонизации Рюгена этот пролив назывался Стрела (или Стрелка). На гербе расположенного на берегу этого пролива города Штральзунд также отоброжена стрела.Согласно Саксону Грамматику на острове Рюген славяне поклонялись семиликому богу войны и урожая Ругевиту. В административном центре племни руян и княжества Рюген, Коренице, находилась его высеченное из дуба изваяние[22].

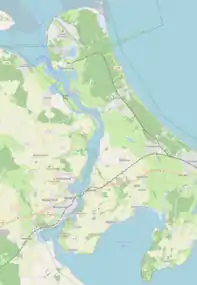

Следующими примером лукоподобной морской протоки является часть пролива Пенештром, отделяющего материк от острова Узедом, между городами Вольгаст и Пенемюнде. Эта местность была населена померанскими ругами[23], а потом полабскими славянами. Согласно средневековому монаху Герборду в городе Вольгаст располагался храм Яровита, который также являлся богом войны и урожая[24]. Окрестности острова Узедом славятся своими древними дубами[25].

Возможно, что остров Хортица стал для русов местом поклонения Яриле. Русло Старого Днепра, справа огибающего этот остров, образует излучину. По правому берегу Днепра у Хортицы кочевали лукоморские половцы[26]. В древности на острове Хортица сплошной стеной росли дубовые леса. Согласно трактату «Об управлении Империей» византийского Императора Константина Богрянородного русы, плывшие по Днепру в Константинополь, останавливались на Хортице[27]. На этом острове они совершали свои жертвоприношения, так как там стоял громадный дуб. Они приносили в жертву живых петухов, кусочки хлеба и мясо, а также укрепляли стрелы вокруг этого дуба, что свидетельствует о военной и сельскохозяйственной функции божества, которого олицетворял этот дуб. Согласно некоторым спискам трактата об «Об управлении Империей» Хортица называлась в то время островом не святого Григория, а святого Георгия[28]. Именно к святому Георгию Победоносцу (Юрию, Егорию Вешнему) перешли в христианстве функции Ярилы.

Современная топонимика

- Коса Лукоморье — коса вблизи посёлка городского типа Безыменное[комм. 1] Новоазовского района Донецкой области, расположена на берегу Азовского моря в 30 км восточнее Мариуполя и в 80 км западнее от Таганрога[29].

- Улица Лукоморье на полуострове Эгершельд, Владивосток.

- Лукоморье — группа искусственных пещер-каменоломен, входящая в систему каменоломен Володары под Москвой.

Образ в культуре

Литература

- В русской литературе широкую известность приобрели первые строки (без учёта посвящения) поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный…». Пушкинское Лукоморье комментаторы его текстов локализовывали на Чёрном море,[30] на Азовском[31].

- «У Лукоморья дуб срубили, кота на мясо порубили…» — пародия на стихи Пушкина, относящаяся к 1920-м — 1930-м годам[32].

- Тема северного сибирского Лукоморья с детства привлекала поэта Леонида Мартынова. Его интерес к Лукоморью вернулся в 1930-х годах в связи с газетной работой и чтением исторических архивов. В годы войны тема Лукоморья как собирательного образа Родины была раскрыта поэтом в ряде стихотворений и статье «Лукоморье»[33]. В 1942 году в Омске вышла брошюра «Вперёд, за наше Лукоморье!». Она включала статью Л. Мартынова «Лукоморье» и многочисленные отклики на неё сибиряков-фронтовиков. В 1945 году вышел знаковый для поэта сборник стихов «Лукоморье» с одноимённым стихотворением[34] (само стихотворение было впервые опубликовано в «Новом мире» в 1944 году под заглавием «Дивная страна», с вариантами).

Другие сферы культуры

Названия организаций

- «Лукоморье» — театр-кабаре Всеволода Мейерхольда.

- «Лукоморье» — петербургское издательство начала XX века.

- «Лукоморье» — издательство в Таганроге.

- «Лукоморье» — кинотеатр в Мариуполе[35].

- «Лукоморье» — парк отдыха в Уфе.

- Детская картинная галерея «Лукоморье» в Барнауле.

- Детский фольклорный ансамбль «Лукоморье» в Дагестане.

Издания

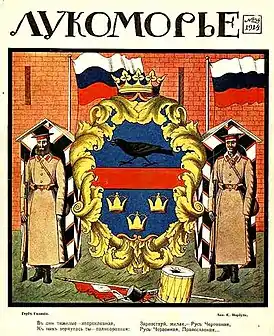

- «Лукоморье» — русский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал начала XX века.

- «Лукоморье» — краеведческий альманах музея-усадьбы «Суйда».

- «У Лукоморья» — книга директора музея-заповедника «Михайловское» С. С. Гейченко.

.jpg.webp)

Изобразительные искусства

- Рисунок Ивана Крамского «У лукоморья дуб зелёный…» (тушь и белый карандаш).

- На бульваре Пушкина в Донецке находится скульптурная композиция с персонажами Лукоморья.

Музыка

- Лукоморью посвящена сатирическая песня Владимира Высоцкого «Лукоморья больше нет» («Антисказка»), Лукоморье (2002, Пролог-Мьюзик).

Театр

- «У Лукоморья» — мюзикл композитора Ф. Б. Кольцова.

- «Превращения в Лукоморье» — спектакль Тбилисского русского драматического театра.

- «Лопушок у Лукоморья» — музыкальный детский спектакль на либретто Бориса Заходера.

Кино

- «У Лукоморья» — короткометражный советский фильм.

- Лукомор Лукоморыч — персонаж фильма «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», недоверчивый волшебник (исполнитель Андрей Попов).

- «Город у Лукоморья» — российский документальный фильм режиссёра М. А. Масленникова.

- «Лукоморье. Няня» — мультфильм режиссёра Сергея Серёгина[36].

Телевидение

- «Лукоморье» — телевизионная программа каналов РТР и «Культура».

Примечания

Комментарии

- Контролируется самопровозглашённой Донецкой Народной Республикой.

Примечания

- Толковый словарь русского языка Ушакова (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 14-06-2016 [2085 дней])

- Словарь по естественным наукам. Глоссарий.ру (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 14-06-2016 [2085 дней])

- Лук [излучина реки, залив] // Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». М.; Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1969. Вып. 3. С. 68—69.

- Афанасьев А. Н. Древо жизни. С. 215—217

- Буслаев Ф. И. Соч. СПб., 1910. Т. 2, С. 45—46, 49.

- Анучин Д. Н. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее русское сказание «О человецех незнаемых в Восточной стране» // Древности. Труды Московского археологического общества. Т.14. М., 1890. стр. 232—233.

- Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. С. 146.

- Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 242.

- Роман об Александре Македонском по русской летописи XV в. М.; Л., 1985. С. 143.

- Г. Меркатор, 1546; И. Гондиус, 1606; И. Масса, 1633; Г. Кантелли, 1683, Н. Витсен 1714

- А. М. Малолетко. М. Ф. Розен о Сибирской Лукомории Архивная копия от 3 апреля 2018 на Wayback Machine // Михаил Федорович Розен — геолог, исследователь Алтая, краевед (к 100-летию со дня рождения): Материалы научной конференции. Барнаул: Управление архивного дела администрации Алтайского края, 2004.

- Николас Витсен, «Carte Novelle de la Tartarie», XVIII век

- Матвей Меховский, лат. Tractatus de duabus Sarmatiis, 1517

- Половцы. Ханы Лукоморья.

- Бобров А. Г. Лука моря // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 3. С. 183—185.

- ЗАДОНЩИНА (недоступная ссылка). Дата обращения: 21 мая 2014. Архивировано 16 января 2013 года.

- Сага об Одде Стреле (перевод Т. Ермолаева).

- Eigersund kommune.

- Jæren, from Wikipedia, the free encyclopedia.

- Саксон Грамматик, фрагмент перевода «Деяний данов», битва при Бравалле.

- Berglyd, wikipedia.org.

- Саксон Грамматик («Деяния данов», XIV).

- wikipedia, Usedom (англ.).

- Герборд III, 6.

- Usedom’s Baumriesen.

- Половцы. Ханы Лукоморья..

- О росах, отправляющихся с моноксилами из Росии в Константинополь // Об управлении империей: [Греч. текст, пер., коммент. / Константин Багрянородный / Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. — 2-е изд., испр.. — М.: Наука, 1991. — (Древнейшие источники по истории народов СССР).].

- Киевская старина, том XIV, январь 1886 год.

- Украинское Приазовье. Раздел «Безыменное».

- ФЭБ: Михайлов. К локализации пушкинского Лукоморья. — 1995 (текст)

- Анапа | У лукоморья. Лукоморье: быль или сказка?

- Slavic studies of the Hebrew University. 1978. Vol. 3-4. P. 215.

- «Красная газета», 16 сентября 1942 г.

- Леонид Мартынов. Лукоморье (недоступная ссылка). Дата обращения: 16 сентября 2009. Архивировано 16 декабря 2011 года.

- КИНО | Кинотеатр Лукоморье | Мариуполь — кинотеатры Мариуполя

- Российская анимация в буквах и фигурах — Фильмы — «Лукоморье. Няня»

Ссылки

- История Лукоморья в архивных документах, географических картах и дневниках путешественников. (сайт Русского географического общества)

- Копии архивных материалов, подтверждающих существование Лукоморья XII—XX вв. (сайт Русского географического общества)

- Круглякова Т. А. «Там царь Кащей с деньгами вянет…» О восприятии стихотворного текста (на материале вступления к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила») // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. — 2005. — Вып. 1. — ISSN 2220-3044.

- Романова Е. Ю. Комментарий к переделкам «Пролога» А. С. Пушкина («У лукоморья дуб зелёный…») // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. — 2005. — Вып. 1. — ISSN 2220-3044.

- Мешков В. В. Что такое Лукоморье? // Мелитопольский краеведческий журнал, 2013, № 1, с. 85-88