История даргинцев

История даргинцев — коренного народа Северного Кавказа, второго по численности народа в Дагестане.

Этногенез

Даргинцы аборигенны на своей традиционной территории проживания[1][2]. Академик В. П. Алексеев писал, что антропологические данные позволяют утверждать, что предки аварцев, андо-цунтинских народов, лакцев и собственно даргинцев были древнейшим населением Горного Дагестана, которые, по-видимому, первыми освоили эту область[3]. Археологические памятники показывают, что современная территория расселения даргинцев была освоена ещё в каменный век[4][5][6][7]. Как утверждали ещё дореволюционные исследователи, предки даргинцев населяли не только средний, но и равнинный Дагестан[8]. Даргинцы сформировались как отдельный народ в 1-м тысячелетии до нашей эры в приморской и предгорной зонах от Махачкалы до Дербента и в горной части, где они и расселены в настоящее время[2].

С. В. Юшков в результате исследований по древней и средневековой истории Дагестана, писал[9]:

территория по прибрежью и внутрь страны, примерно до современного Буйнакска занималась даргинцами.

Аналогичного мнения придерживалась и этнограф С. Ш. Гаджиева, писавшая о даргинском субстрате в речи южных кумыков, основываясь на том, что до сих пор на данной территории многие местности, лесные участки и родники носят даргинские названия, и на том, что в речи южных кумыков встречается много даргинских слов[10][11]. Однако лингвист Хангишиев Д. М. сообщает, что это скорее суперстратное, а не субстратное явление[12]. Филолог Кадыраджиев К. С. так же склоняется, что это не субстрат, а заимствования[13]. Согласно одной из версий, старое название Буйнакска «Темир-Хан-Шура» происходит от даргинского языка, куда слово шура пришло от булгар. Вероятнее, по мнению лингвиста Н. С. Джидалаева, что такое название оставили непосредственно сами булгары[14].

Древность

Со II—I века до н. э. и до V века н. э. на территории современного северо-восточного Азербайджана и части Дагестана существовало античное государство Кавказская Албания, куда входили и земли даргинцев[15]. Это государство представляло собой племенной союз 26 разноязычных племён и народностей, среди которых были предки даргинцев[16][2]. Также имеются находки, которые указывают на то, что даргинцы использовали албанское (агванское) письмо[17][18]. Так, например, таблички с албанской письменностью нашли в даргинских селениях Карлабко[19], Верхнее Лабкомахи, Нижнее Лабкомахи, Пиляки[17], Дубримахи[20]. Подлинность таблички из с. Верхнее Лабкомахи вызывает сомнения у исследователей[21][22].

Вторжение гуннов в Дагестан

В 80-е годы IV века на территорию Приморского Дагестана вторглись гунны. Сфера их влияния доходила до Дербента[23]. Даргинцы были включены в состав гуннской конфедерации племен[2]. В середине V века союз гуннских племен распался. Согласно С. Г. Кляшторному, местным городским и сельским населением на территории, где располагалось царство гуннов[24], были ираноязычные племена[25].

В «Дербент-наме», перечисляя дагестанские народы в период начала VI века, автор пишет, что «здесь же было племя Туман, распространенное от города Ихрана до Гумри и называемое теперь Тау-Лезги, которых столица называется Акуша»[26]. Исходя из этого, некоторые исследователи полагают, что в VI веке часть даргинцев, лакцы и некоторая часть аварцев составляли одно политическое образование[27].

Вторжение арабов в Дагестан

Во время арабского нашествия на Дагестан на территориях даргинцев фиксировались такие государства как — Зирихгеран, Шандан, Кайтаг, Филан, Ал-Карах[28][29][30].

В 643 году арабы подошли к Дербенту. Местный гарнизон без боя сдал город. Он стал опорой в арабских походах, туда прибывали всё большие силы. Антиарабским силам в виде хазар и местных народов удалось их сдержать и не дать закрепить свою власть на Северо-Восточном Кавказе. В 656 году борьба за власть между родом Омейядов и сторонниками Али охватывает весь Халифат и перерастает в гражданскую войну. Войска арабов спешат принять в ней участие, бросая недавно завоёванные земли. Это приводит к отделению Закавказья и Дербента от Халифата.

В 722 году правителем Армении был назначен Джаррах ибн Абдуллах ал-Хакими, начавший энергичную борьбу с хазарами. Обманув противника, он прошёл через Дербент и обрушился на дагестанские земли. После длительной войны с арабами в VIII веке Кайтаг был исламизирован, после чего кайтагцы начали вести газийные войны против соседних языческих племён[31]. Но с горными даргинцами, жителями христианского Шандана, все было куда сложнее: арабские источники говорят, что «среди племен неверных в пограничной области (сагр) ал-Баба злейшим [врагом] мусульман был народ Шандана»[32][10].

- В 886 г. правитель Дербента Мухаммад ибн Хашим «напал на территорию Шандана и покорил принадлежащие к ней населенные пункты Д.нк.с.(Дибгаши) и Ш.л.шли (Чишили)»[33].

- В 909 г. правитель Ширвана Али ибн Хасам вместе с эмиром Дербента Мухаммадом ибн Хашимом, потерпел поражение в сражении с народом Шандана. Правители Ширвана и Дербента вместе с 10 тысячной армией были взяты в плен, их поделили между людьми Шандана, Сарира и хазарами[32].

- В 938 г. правитель Дербента Абд ал-Малик ибн Сурака послал на Шандан своего помощника Абу-ал-Фавариса с конным отрядом из дербентцев и хайдакцев, после чего тот завладел с. Дибгаши[33].

- В 1037 г. шанданцы совершили поход в Дербент. Они подошли к воротам города и пограничной области. Но поход был неудачным. «Некоторые из них были взяты в плен, другие убиты», хотя и среди их противников были также потери.

- В 1040 г. был совершен новый поход против Шандана. Это последнее существующее упоминание в источниках о государстве Шандан[10].

Из-за разрушения городов и постоянной смены тюркоязычных племен в Приморском Дагестане большинство равнинных даргинцев переселились к соплеменникам в предгорье и горный Дагестан. Сохранилось много преданий, в которых даргинцы переселялись, уходя от завоевателей, к единоплеменным своим народам (даргинцам), жившим в неравнинном Дагестане. В частности сохранилось предание о переселении предков села Урахи[10].

Ислам в ходе арабской экспансии не полностью утвердился в даргинском обществе, часть обществ продолжили исповедовать христианство или иудаизм.

Нашествие монголов

Остатки оборонительных сооружений того периода на одной из гапшиминских гор свидетельствуют, что даргинцам непосредственно пришлось воевать с татаро-монголами. Первым населенным пунктом на их пути являлась Гапшима, где на высокой горе была построена крепость. Историк XIII века Ибн ал-Асир писал:

«… татары вступили в области, в которых много народностей: аланов, лакзов и несколько тюркских племен; ограбили и убили много лакзов-мусульман и неверующих, и произвели резню среди встретивших их враждебно жителей тех стран…»[34].

Слово «лакзы» в то время было собирательным названием всех дагестанцев[35]. К сороковым годам ХIII века монголы силой подчинили многие земли Кавказа. Ряд местных правителей вынужден были признать власть монголов. Несмотря на насилие и жестокость, чинимые монголами, горцы не были покорены ими. Современник Гильом де Рубрук, посол Людовика IX осенью 1254 года, идя от Алании к Дербенту, писал:

«… между морем [Каспийским] и горами живут некие сарацины (мусульмане), по имени лесги-горцы, которые не покорены татарами»[36].

Под лесги-горцами, жившими севернее Дербента и исповедующими ислам, вероятнее всего, были даргинцы Кайтага и Каба-Дарго[37]. Далее он пишет, что эти горцы доставляют монголам много хлопот, и им «… надлежало дать нам (конвой)… 20 человек, чтобы проводить нас за Железные Ворота (Дербент)».

О том, что монголам в горах не получилось утвердить свою власть также свидетельствует Плано Карпини. Перечисляя земли, покоренные татаро-монголами, он указывал только «Комук», под чем подразумевается равнинный Дагестан[38].

По выводам профессора Магомедова, горные общины, выдержав вторжения завоевателей в 1222 и затем в 1240 годах, проводя непрерывные военные вылазки на равнину в 50-х годах, перешли к "самоизоляции", приняв во внутренние районы массу беженцев и плотно перекрыв проходы по долинам рек[39]. В начале 14-го века часть даргинских обществ совместно с аварскими решаются восстать против казикумухских шамхалов, под влиянием которых прежде они находились[2].

Нашествие тимуридов

В феврале 1395 года Тамерлан вторгается на территорию Кайтагского уцмийства. Уцмий находился в союзнических отношениях с Тохтамышем — врагом Тамерлана — и выступил с кайтагским войском против Тамерлана. Этого было достаточно, чтобы Тамерлан отдал приказ о полном его истреблении. Придворные историки Тамерлана Шами и Иезди свидетельствуют, что приказ был исполнен буквально: «Он так напал на их стороны и края, что из множества не спаслись даже немногие и из тысячи один; все те области он разграбил … и деревни их сожгли»[40]. Из-за оказанного сопротивления на всей территории Кайтага, доступной завоевателям, были уничтожены селения, жители, буквально все живое. Тохтамыш, который был по дороге в Дагестан, услышав о разорении Кайтага, отступил. Тимур начал преследовать Тохтамыша, но по пути разорил равнинные территории Кайтага. Некоторые кайтагцы участвовали в битве при Акуша против войск Тамерлана, в которой объединённые силы дагестанцев были разбиты.

Разорив земли Чечни и Ингушетии, Тамерлан обрушил свой удар на Терско-Сулакскую равнину. Салатавию, Анди и Низовья Андийского Койсу, на бассейн Шура-Озени и затем, оставив обоз в Тарки, двинулся даргинские замли в с. Ушкуджа (Усиша—Ускиша). Тамерлан прикрывал свою захватническую политику лозунгом священной войны. «Для Тимура религия была орудием для достижения политических целей, чем причиной, определявшей его поступок»[41].

Окружив селение Ушкудже, Тимур ожидал войска с награбленным. На помощь осажденному населению Ушкудже пришли «Шаукал Казикумухский и Аухарский с 3000 чел.», которые раньше «каждый год и месяц сражались с «неверными» и теперь «изменив свой обычай... поднялись на помощь неверным и проявили обратное тому». Узнав об этом, Тимур напал и разгромил их. Шамхал был убит, оставшиеся в живых были приведены к Тимуру, который опросил их, «Прежде вы, приверженцы ислама, всегда воевали с неверными, что стало теперь, что вы отступив от этого, шли к ним на помощь». Они раскаялись в своем поступке, после чего были прощены и отпущены домой. Тимур вернулся в лагерь. Войско к его приходу «уже взяли Ушкудже, всех тех неверных убили... из убитых сделали холмы и опустошили всю их область»[42].

Другие верхнедаргинцы также оказали жестокое сопротивление из-за чего было разорено много даргинских сёл, которые исповедовали христианство или иудаизм — Муги, Мулебки, Герга, Мекеги, поселения между Мулебки и Мекеги и другие, оттуда двинулся в Зирихгеран и Кайтаг[10]. В сообщениях историографов Тамерлана не говорится об определённом маршруте прихода завоевателей в Зирихгеран и Кайтаг. Профессор Р. М. Магомедов, на основе анализа историко-фольклорных сведений, писал, что войска Тамерлана после Ушкуджа пошли в Уркарах по дороге, идущей сюда через селение Гинта[43].

Но следует отметить, что основные письменные сведения о военных событиях 1395—1396 годов уцелели исключительно в «Зафар-наме» («Книга побед») двух придворных историографов Тимура, изображающих события как цепь сплошных побед и успехов Тамерлана. С другой стороны, местные предания, в отличие от «Зафар-наме», сообщают о ряде случаев успешного отпора Тамерлану. Наиболее ранняя запись предания о Тамерлане в Дагестане, зафиксированное И. Г. Гербером в 1728 году, также свидетельствует, что после успехов в приморских районах он «… с немалым числом войска в самую средину Дагестана вошёл. Дагестанцы, прадеды их, в скорости заложили все дороги и проходы, собрались и напали на него, и войско его все побили, что малое число из оных спаслося, между которыми Темир Аксак сам был …»[44].

Следует отметить также письменное свидетельство современника этих событий — Иоанна де Галонифонтибуса. Это французский католик, представитель папы, жил в эти годы в Нахичевани и собирал военно-политические сведения для римской Курии, которые легли в основу его работы «Книга познания мира» (1404 гг.). В ней он рассматривал Дагестан как единую замкнутую горную страну и население её собирательно именовал «Лагзи». Так, он писал о них следующее: «Люди очень быстрые (подвижные), они прекрасные стрелки из лука. Тимур Ленк сделал попытку проникнуть в горы, то есть в их земли, со ста тысячами людей. Но они вышли лесистыми проходами прямо навстречу его армии и причинили ей большие потери, поэтому Тимур Ленк дал приказ отступить. И когда этому властелину захотелось пройти железные Ворота, он понял, что должен сначала завладеть этой землей мирным путем — таким образом, он сможет входить в Великую Татарию»[45].

Иранская экспансия

Во второй половине XV века в Дагестан вторгся Шейх Гейдар, он грабил жителей Кайтага. Вскоре вспыхнуло восстание, даргинским ополчением руководил Хула-Мухаммад Баршамайский. Под его руководством ополченцы разбили Шейх Гейдара[46].

В 1549 году население Кайтага, Ширвана, Дербента подняло восстание, возглавляемое Бурхан-мирзой и Кайтагским уцмием Халил-беком. Они расправились с наместником шаха и отказались подчиниться кызылбашам. Для усмирения повстанцев шах направил значительные силы. В битве при Кулгане объединённые силы повстанцев Ширвана и Дагестана одержали над войсками шаха победу. Но затем под натиском численно превосходящих сил завоевателей были вынуждены отступить в горы Дагестана. Однако в 1549 году в связи с уходом основных сил кызылбашей на войну с османами жители Кайтага вступили в Ширван и расправились с шахским ставленником[47].

Во время своих завоеваний иранский шах Мухаммад Худабенде направился в сторону Дагестана, где поставил правителем над всеми шамхала. Большинство местных феодалов с этим согласились. Шах сказал в своем послании:

«Я сделал шамхала [главным] раисом над вами, следуйте за ним и повинуйтесь ему. Я буду отправлять вам ежегодно [часть] от хараджа и дары — столько, чтобы вам [ни в чём] не нуждаться».

Правителем Кайтага в то время был уцмий Султан-Ахмад. Многие жители Дагестана были недовольны ставленником шаха и отдали предпочтение кайтагскому уцмию и поддержали его. Благодаря поддержке со стороны дагестанцев, уцмий собрал войско и пошёл очищать землю от рафидитов (шиитов) со словами:

«Мой долг — освободить своих братьев-мусульман от рафизитов».

В ходе военных походов дагестанцы под предводительством уцмия полностью освободили от рафидитов мусульманские области — Куба, Мускур, Шеки, Кабала и весь Ширван. Далее он обосновался в городе Мада. Он сражался против рафидитов, захватил много их земель так, что правители Ирана заключили с ним соглашение платить ему ежегодно сто тысяч динаров в качестве хараджа (налога) с условием, чтобы дагестанцы не преступили реку Куру. Султан-Ахмад согласился с этим[48]. В начале 17 века века в Дагестан несколько раз были совершенны походы войск персидского шаха Аббаса I. Ведя войну с Турцией, он пытался привлечь дагестанских владетелей на свою сторону. Для этого он поощрял их пожалованиями из казны и дарственными грамотами. Вместе с тем, в целях полного подчинения дагестанских народов шах Аббас начал укреплять дербентскую крепость и проводить укреплённую линию по границам расселения дагестанских народов. Но народы Дагестана не хотели терять свою независимость и выступали против вмешательство шаха. Разнообразные налоги и повинности, наложенные на жителей, вызвали ряд восстаний. Вследствие шах Аббас I был вынужден посылать карательные отряды против горцев. Первая такая карательная экспедиция против даргинцев была совершенна ширванским наместником шаха Юсуп-ханом в Сюргу[47][49], о чём сохранилась запись в рукописи «Халл ал-Иджаз» Таджуддина Мухаммед ал-Керамани, переписанной в 1612 году кадием Акуша-Дарго Хаджи-Махмудом. В записи сказано:

«Переписал эту книгу Гаджи-Махмуд, сын Магомеда по прозвищу кадий ал (аср) (кадий эпохи) в 1021 г. во время борьбы шиитов (персов) и еретиков (хариджитов), и Юсуп-хана (правитель Шабрана), поставленный персидским шахом Аббасом I в 1609 г., с Дарго, Сирга и Атразом, и в итоге победило Дарго над Юсуп-ханом и злодеями, и из войско было убито 2000 вооруженных воинов»[50][51][52].

Также имеются предания которые говорят о приходе войск шаха Аббаса I в селение Харбук. Согласно преданиям, войска кызылбашей шаха пришли в Харбук, сражение с захватчиками продолжалось несколько дней. После ожесточенных боев кызылбашам удалось захватить оборонительную башню в местности «ЦIулла бяхI» (Склон башни). Но захватчикам так и не удалось ворваться в село. Защитники села каждый дом превратили в крепость. Ночью они разбирали свои дома и сооружали крепостные стены. Войска кызылбашев несли огромные потери, поэтому отступили[53]. В работе «Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука» пишется следующее:

«…Тем временем шах Аббас I, добившись значительных успехов в войне с Портой, решил перейти к завоеванию Дагестана. С этой целью он вторгся в Дагестан. В 1611—1612 гг., пройдя Южный Дагестан, сефевиды выступили против жителей союза сельских обществ Акуша-Дарго, но встретили упорное сопротивление. Чуть ли не каждое селение им приходилось брать с боем. Особенно кровопролитными были многодневные бои у селений Урахи, Усиша и других. Таким образом, шахским войскам не удалось решить основной задачи. Более того, под напором горцев они вынуждены были отступить и отложить покорение даргинских обществ до лучших времен …»[54][47].

Шах Аббас I, разгневанный таким исходом экспедиции, отправил ещё один карательный отряд против даргинцев в 1612 году. В битве около села Усиша его войска победили. Как гласит надмогильная надпись в селение Шукты, со стороны даргинского ополчения потери составляли 4400 человек:

«Обладатель этой могилы Мухаммад б. Йусуф сын Умара из народа Дуд [?] да простит Аллах их и всех правоверных, вот дата: тысяча двадцать [лет] от хиджры пророка, да благославит его Аллах и приветствует! Умер этот муж в селении Усси-Ша, по тому что пришло войско Кызылбаша с Гирайем и убил Кызылбаш, четыре тысячи четыреста [человек] в один день. Разве этот мир и все, что в нём не тень… [которая] исчезает [днем]?»[55].

В начале 18 века даргинцы во главе с Ахмед-ханом Кайтагским вместе с войсками Сурхай-хана и Хаджи-Давуда освободили Ширван от сефевидов[48]. Также был взят город Ардебиль в Иране:

«Ахмадхан-усуми пошел с войском Хайдака, Сирхи, Акуши и Хаджжи Дауда на Ардабил, [войска его] легко захватили город, уничтожили защитников, захватили их имущество. Окрестные [же] районы попросили пощады. Это случилось в пятницу, в четырнадцатый день месяца ша’бан 1134 (30 мая 1722) года. Затем войска вернулись в свои края благополучно [и] с добычей.»[48].

С 1736 года, начались дагестанские походы Надир-шаха, в первом походе ему оказали упорное сопротивление горцы Дагестана (Даргинские общества, Кайтаг, Табасаран, Лезгинские общества, Лакия и другие) но все предводители сопротивления после войны с превосходящими в силах иранцами капитулировали, однако в 1737—1738 годах в Закавказье начало возрастать анти-шахское движение. В 1738 году в Джаре вспыхнуло восстание, подавлять восстание в Джаре был отправлен Ибрагим-хан брат Надир-шаха, на помощь к восставшим джарцам, пришли отряды из Дагестана и Кубы, под руководством Ахмед-хана Кайтагского. Произошло сражение в котором иранцы были разгромлены, а Ибрагим-хан был убит. В то время Надир-шах был в Индии, ему донесли об поражении его армии и убийстве брата. Он начал готовить крупный поход на Дагестан и Ширван[56]. В 1741 году в Дагестан вторгнулся Надир-шах, начался третий дагестанский поход Надир-шаха, самый крупный из всех, он пришел в Дагестан с 100-тысячной армией (по другим данным 150-тысячной) и начал войну с местными дагестанскими народами. Ахмед-хан Кайтагский подозревал, что Надир-шах пойдет на Кайтаг сразу с двух сторон. Для обороны с западного фланга были построены бастионы с артиллерией вокруг села Кубачи. Ахмед-хан, узнав о походе Люфт-Алихана на Кайтаг, решил заманивать его в глубь гор, не давая сразу крупного сражения. Между тем уцмий шел на соединение с Ахмед-ханом Мехтулинским. Оперативная обстановка вынудила уцмия вернуться из Мехтулы и возглавить оборону хорошо подготовленного и укрепленного села Кубачи. Ахмед-хан с кубачинцами в течение трех недель оказывал мощное сопротивление 24-тысячному войску Лютф-Алихана располагавшими 17-ю пушками[57]. Агент Петербурга в персидской ставке сообщал об уничтожении под Кубачами до 7-ми тысяч кызылбашей:

«при Кубачах прежнее войско азбеки (узбеки) и персияне, всего двенадцать тысяч. К оным прислал шах ещё войска авганцев и индийцев и азбеков двенадцать же тысяч. Со оными кубачинцы имеют частые бои, побито персиян тысяч с семь и ныне персицского войска при Кубачах стоит озмнадцать тысяч, а кубачинцев в осаде сидит тысяч с восемь».[58]

Стоит отметить, что до сражения в Кубачах, бои произошли также в селах: Калкни, Дибгаши, Харбук, Карбачимахи, Меусиша, Викри[59].

После капитуляции Сурхай-хана и взятия Гази-Кумуха уцмий остался один на один с огромной иранской армией. После 3-х недель обороны в Кубачах, Ахмед-хан принял приглашение Надир-шаха и прибыл на переговоры в Кумух, но с условием, что персидские войска покинут Кайтаг. Между тем, отправленные Надир-шахом войска своему союзнику, осажденному в Тарки, шамхалу Хасбулату под командованием Гайдар-хана, разбили отряды ополченцев, которыми руководил Ахмед-хан Мехтулинский, который действовал против иранцев, согласовывая свои действия с уцмием. Ахмед-хан Мехтулинский вынужден был отступить в Цудахар, шамхал Хасбулат захватил Дженгутай, таким образом Люфт-Алихан и Гайдар-Хан получили доступ к Аймакинскому ущелью. И вместе с иранскими войсками вторглись в Акуша-Дарго, акушинское ополчение оказало жесточайшее сопротивление. Ожесточенные бои произошли в селах: Акуша, Усиша, Мекеги, Уллуая, Урахи, Нижнее Мулебки, Викри и других[60]. После капитуляции виднейших анти-иранских деятелей Сурхая и Ахмед-хана (хотя они участвовали, тайно согласовывая свои действия с сыновьями Сурхай-хана и Ахмед-ханом Мехтулинским, которые возглавили вооруженное сопротивление дагестанцев[61]) из Гази-Кумуха Надир-шах решил пойти на Аварию в область Андалал, а также в область Сирха, куда стекались все горцы Дагестана которые хотели сражаться с Надир-шахом. В том же 1741 году в одно и тоже время произошли знаменитые сражения в области Сирха и на плато Турчидаг, охватывавшие и земли общества Андалал, в которых принимали непосредственное участие даргинцы, разбившие персидские ополчения[62][57].

Военный историк более поздних времен Василий Потто подмечал:

«В истории Дагестана был момент, когда свободе горских народов грозила опасность: великий завоеватель Надир-шах стоял перед ними. Тогда, в кровавой битве под Иран-Хараба, что значит «Гибель Персии», акушинский народ нанес ему страшное поражение. Бегство персов было так поспешно, что шах потерял на поле сражения корону и драгоценное седло. Эти единственные в мире трофеи ныне, к сожалению, кажется, совершенно утеряны; но они долго переходили в Дагестане из рук в руки до последнего имама Чечни и Дагестана, Шамиля, утратившего их только на Гунибе. Акушинцы после этой блестящей победы слыли в горах непобедимыми и, как сильнейший народ, привыкли с давних пор вмешиваться в посторонние распри и играть в событиях первенствующую роль»[63].

Сразу после турчидагской битвы, произошло сражение в Аймакинском ущелье, где Ахмед-хан Мехтулинский разгромил 24 тысячное войско иранцев[64]. Также произошло сражение в тантинском перевале, где была разбита армия иранцев. Второе сражение, одно из самых масштабных по потерям для иранцев за всю кампанию 1741 года, произошло в Кайтаге, в местности Хабкай, где кайтагцами под руководством уцмия Ахмед-хана и Ахмед-хана Мехтулинского было разбито 30-тысячное войско, также среди убитых был найден труп Люфт-Алихана[62].

Также жесточайшее сражение произошло у селения Нахки, нахкинцы держали оборону 15 (по другим данным — 10) дней, село было полностью разорено[65].

Надир-шах в октябре 1741 года совершил карательную экспедицию в Кайтаг, но успеха не имел. Такие же походы были предприняты и в другие области Дагестана, которые вызвали у горцев большее стремление к войне против Надир-шаха. В конце 1741 — начале 1742 года у шаха, по сообщению И. Калушкина «с лезгинцами (дагестанцами) развязалось тяжелое дело от которого Персия стонать не перестает».

Дагестанцы стали переходить к действиям. Весной 1742 года уцмий Ахмед-хан активизировал военные действия против шаха. Как сообщили в марте прибывшие из Кизляра в Дербент А. Килякаев, Б. Чимаматов и Ч. Абакаров:

«акушинцев, тавлинцев и кумыков собралось под командой уцмия тысяч семь к тому день ото дня горские тавлинцы на помощь ему идут и хотят с шахом поступать войною».

В конце марта с большим количеством войск Надир-шах попытался привести в покорность уцмия и его сторонников, но был отбит со значительными потерями. В письме от 22 апреля 1742 года российский резидент при Надир-шахе В. Братищев язвительно сообщал:

«его величество (Надир-шах) ныне в отгоне скота у дагестанцев упражняться начал, неожиданным набегом отбил у акушинцев 300 коров и овец. Завоеватель Индии, Хивы, Бухары и Афганистана, шах Ирана после голодной зимы доволен и этой победой…»[62].

В 1742 году, надир-шах предпринял очередной поход в Кайтаг для овладения крепостью Кала-Корейш, чтобы в дальнейшем оттуда выдвинуться в Аварию. Как пишет иранский историк А. Т. Сардавар, «выделив для взятия этой крепости 22-тысячное войско шах надеялся на легкую победу».

Уверенный в этом, 2 сентября он направился в сторону Акуша, поручив отряду туркменских воинов наступать на Кала-Корейш, где находился «его враг номер один — уцмий Ахмед-хан». Но вступить в Аварию Надиру на сей раз не пришлось. По словам Сардавара, уцмий Ахмед-хан, желавший собственноручно покончить с шахом в личном поединке, во главе воинов вышел из крепости и преградил ему путь в сторону Аварии. Разъяренный шах также решил убить Ахмед-хана, но не смог отыскать его среди кайтагских воинов. Началась ожесточенная битва, во время которой шах услышал обращенный к нему голос уцмия: «Где ты, сын афшара? Давай сразимся один на один!». Надир ответил ему: «Я здесь, я всегда готов!» После обмена такими «любезностями» уцмий и шах устремились друг на друга: Ахмед-хан — сверху, Надир-шах — снизу. В ходе поединка на длинных копьях, как свидетельствует автор, 76-летний уцмий явно стал одолевать 54-летнего шаха, в виду чего телохранители надменного завоевателя, опасаясь за жизнь своего повелителя «устремились на помощь Надиру, иначе исход поединка мог быть иным. Когда даргинцы почти окружили Надира, он понял, что его войско потерпело поражение. Видя это, афшарцы стали отступать и спасли его». На следующий день иранские войска, значительно превосходившие по численности защитников крепости, ворвались в Кала-Корейш. Через некоторое время крепость все таки пала[66].

В конце 1742 года Надир-шах также предпринял ряд походов в Кайтаг, Табасаран, даргинские и аварские общества, но снова понес значительные потери и вынужден был отступить в свой лагерь[62].

В конце концов, потерпев полный крах в военных операциях, учитывая крайне тяжелое положение войск, они были полностью деморализованы, антииранское восстание в Ширване, а также возмущения в самом Иране, и убедившись в том, что продолжение войны в Дагестане не принесет ничего полезного, Надир-шах в январе 1743 года принял решение вывести основную часть своего войска из Дагестана, оставив лишь гарнизон в Дербенте. Однако горцы, недовольные размещением иранского гарнизона, продолжали волнения нанося персам одно поражение за другим. В 1745 году дагестанские повстанцы подступили к Дербенту и разбили иранское войско Гани-хана, и вынудили его бежать из Дагестана[67].

Как сообщает Гасан Алкадари, в 1778 году даргинцы во главе с кайтагским уцмием Амир-Хамзой, собравшим армию в размере 3-тысячной конницы, разорили Гянджу и Ардебиль[68][69].

«Кара кайтахский уцмий Амир-Гамза … собрав до трех тысяч конницы, прошел через Дербент, Кубинский уезд, Ширван, двинулся на город Ардебиль … велел разграбить…, а потом с имуществом и обильной провизией повернули оттуда на Гянджу. Точно так же, разграбив город Гянджу и перебив там людей, оказавших сопротивление, он отправился в Нухинский уезд, а оттуда, прибыв по Ахтынской дороге, прошел через Кюринский округ в Табасаран и вернулся в свое владение»[70].

Кавказская война

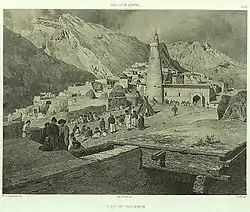

.jpg.webp)

В начале XIX века политическая ситуация в Дагестане и на Кавказе в целом оставалась противоречивой и весьма напряженной и постепенно менялась в пользу России. В этот период Российская империя перешла к активной фазе своей кавказской политики, направленной на систематическое расширение своего политического влияния на горские феодальные владения и союзы сельских общин. В 1801 году после смерти грузинского царя Георгия Картли-Кахетинское царство было присоединено к России. Таким образом, Дагестан оказался охваченным полукругом с запада российскими владениями, что, конечно, не могло не отразиться и на внутриполитических событиях в Дагестане. В 1804 году началась Русско-иранская война (1804—1813 гг.) и возможность иранского реванша снова разделила на два лагеря дагестанских владетелей. Россию поддержал шамхал Тарковский Мехти, Иран — Сурхай-хан II Казикумухский, к которому присоединился Шейх-Али-хан Дербентский. В русско-иранской войне Акуша на стороне Шейх-Али-хана выступала против России[71][72].

Акуша, как центр наиболее сильного союза вольных обществ верхнедаргинцев Акуша-Дарго, в которое входили Акушинское, Гапшиминское, Мекегинское, Усишинское, Мугинское, Бутринское, Цудахарское, Сюргинское, Кадарское, Губденское, Урахинское общества[73], стала приобретать большое значение в политической жизни Дагестана. Такое положение Акуша-Дарго давало основание многим авторам, и более поздней эпохи утверждать, что в прошлом Акуша являлась одним из сильнейших владений имевших важное влияние на дела Дагестана. Акуша-Дарго располагалось в центральном Дагестане и отличалась многолюдством, превосходя по численности многие феодальные владения. Это обстоятельство позволяло им выставлять многочисленное по масштабам Дагестана войско от 15 до 25 тысяч человек и играть заметную роль в происходивших политических событиях. В связи с этим Акуше как политическому и экономическому центру крупного союза сельских общин отводилось особое место в политике России на Кавказе в начале XIX века[74][75].

Следует отметить, что 1809 год оказался наиболее трудным в ходе русско-иранской и русско-турецкой войн на Кавказе. В январе 1809 года Шейх-Али-хан с помощью 5-тысячного акушинского войска завладел Кубинским ханством, на 20 дней осадив русский батальон в Кубе[76]. Генерал-майору Гурьеву с русским войском и бакинским ополчением с трудом удалось вызволить Кубу и отогнать Шейх-Али-хана. Таким образом, Акуша весьма активно поддерживала основного противника России в Дагестане и Северном Азербайджане Шейх-Али-хана. В связи с этим российское командование на Кавказе выражало беспокойство, поскольку Акуша могла выставить значительную силу и заметно изменить ход происходящих военно-политических мер России в этом регионе. Так, в рапорте генерал-лейтинанта Репина от 13 мая 1809 года сообщалось:

«в первое минувшее беспокойствие в Кубе (прим. январь 1809 г.) Ших-Али имел более военного народа из Акушинцев, коих ныне старается склонить на свою сторону, дабы ещё испытать свои силы против Кубы»[77].

Опасения насчёт акушинцев были вполне обоснованными, учитывая ещё то, что от шаха и турок шли письма и деньги. Фирман турецкого султана Махмуд-хана II получили многие дагестанские владетели, среди которых был и акушинский кадий[78].

Таким образом, Шейх-Али-хан в 1810 году с помощью горцев сумел завладеть на 4 месяца всей территорией Кубинского ханства. Но подошедший отряд полковника Лисаневича с конницей из Ширвана и Нухи разбил войска Шейх-Али-хана у села Чичи и преследовал его до аула Ерси, где он и был разбит вторично, после чего вместе с зятем Абдуллой-беком попросил убежища в селении Акуша. Акуша, приняв Шейх-Али-хана и оказывая ему военную помощь, фактически превратилась в центр неспокойствия в Дагестане и плацдарм дальнейшей политики Шейх-Али-хана, направленной как против России, так и её союзников в Дагестане[79][80].

Русские власти получали известие о готовящемся нападении акушинцев в союзе с антироссийски настроенными дагестанскими владетелями на Кайтаг, который в тяжелых для себя условиях оставался союзником России.

«Акушелинцы, Цудахарцы, Каракайтаки и Сурхай-хан, согласуясь, приготовили свои войска и намерены идти и разорить владения его, Уцмия, а потом других Табасаранцев, находящихся под покровительством России, наказав идти к Кубе или Дербенту»[81].

В это же время Сурхай-хан II готовил решительный удар на Кубу, надеясь привлечь на свою сторону даргинцев, обещая им за это деньги в большом количестве[82]. Так, дербентский комендант полковник Адриано сообщал:

«Акушинцы, Хасан-хан, сын умершего Али-султана Джангутайского, и Сурхай-хан учинили присягу вместе собрать войска и идти на Кубинскую провинцию»[81].

В то же время Шейх-Али-хану удалось склонить на свою сторону акушинского кадия Абу-Бекра и собрать «при его содействии и с помощью денег, присланных в то время Персией, народ из Акушинского, Цудахарского, Сюргинского и Табасаранского участков и далее селений Мехтулинских, причём также было выслано ему в помощь значительное войско, Кази-кумухским и Кюринским Сурхай-ханом II с сыном свои Нух-беком», общим числом до 8000 воинов[83].

Между тем, русским стало известно о наращивании сил Сурхая II и Шейх-Али-хана. Навстречу их предполагаемому удару двинулся из Кубы русский полк. Дойдя до Самура, ещё не встретив противника, полк остановился и начал просить подкрепления у гарнизона Дербента. Так они простояли несколько месяцев, безучастно наблюдая, как Сурхай и Шейх-Али-хан захватили Табасаран. Вскоре они захватили и Кубинское ханство. Русский отряд был разбит. Но подоспевший на помощь генерал Хатунцев с двумя батальонами пехоты и конным полком у селения Рустов разбил войска Шейх-Али-хана. Бой длился 4 часа, Шейх-Али-хан оставив на поле боя до тысячи убитых и 30 знамён, отступил. В этом сражении погиб и акушинский кадий Абу-Бекр[84][85].

Русско-иранская война, начавшаяся в 1804 году, закончилась подписанием мирного договора в местечке Гюлистан 12 октября 1813 года. По его условиям к России отходили Кубинское, Ширванское, Карабахское, Гяджинское ханства и весь Дагестан[86].

Почти одновременно с подписанием Гюлистанского договора определились контуры новых двух коалиций в Дагестане: Кайтаг, шамхальство, Кюре — с одной стороны; Авария, Мехтула, Казикумух, Ширван — с другой. Ко второй всё более склонялся акушинский союз. Вполне возможно, что этому способствовал Шейх-Али-хан, получивший убежище в Акуша, который периодически получал крупные суммы денег из Ирана, что давало ему возможность находить себе сторонников в Акуша-Дарго[87].

Тем временем обстановка в Дагестане начала быстро меняться. Основание ряда укреплений по левому берегу реки Сунжи и крепости Грозной в 1818 году обеспокоило не только чеченцев. Авария, Акуша, Мехтула, Кази-кумух, Табасаран составили союз и готовились действовать против России[88].

В 1818 году дагестанские владетели Аварии, Кайтага, Мехтулы, Казикумуха, к которым «пристала Табасарань», решили напасть на шамхальство Тарковское — основного союзника России в Дагестане. Шейх-Али-хан «при помощи персидского золота привлёк на сторону союза акушинского кадия и поднял воинственный, сильный и в высшей степени свободолюбивый народ акушинский»[88]. Ермолов — новый главнокомандующий войсками России на Кавказе — понял, что «решающее значение в этом движении будут иметь акушинцы». Поэтому он приказал генералу Пестелю выступить из Кубы через Дербент на реку Дарвах и наблюдать за Акушой и Каракайтагом. Но Пестель, не ограничившись своей наблюдательной ролью, занял селение Башлы, «чтобы наказать за принятие участия в возмущениях»[89]. Любопытны наставления Ермолова Пестелю: «Заставьте акушинский народ помышлять о собственной защите, и они оставят мысль о нападении на уцмия и шамхала…»[90].

Акушинцы, узнав о занятии русскими Башлы, двинулись к нему. К ним тут же присоединились Султан-Ахмед-хан Аварский, его брат Хасан-хан Мехтулинский, Шейх-Али-хан с зятем Абдуллой Ерсинским. Общее количество войск, по русским данным, достигло 20 тысяч человек[91]. После боя, продолжавшегося несколько дней, отряд Пестеля потерпел жестокое поражение и отступил в Дербент[92]. Весть о башлынском поражении вызвал настоящий всплеск борьбы. Слухи о поражении русских войск распространились по Дагестану и Восточному Закавказью, дойдя до Ирана[93]. Узнав о случившимся, Ермолов немедленно вступил в Приморский Дагестан. В пути Ермолов дает команду Пестелю выступить из Дербента и соединиться с ним. Узнав о выступлении Пестеля, коалиция дагестанских владетелей попыталась преградить ему путь, укрепив Хан-Мамед-калу. Но Пестель на этот раз выбил повстанцев из Хан-Мамед-калы, сжег её, а также села Дели-Чабан, Берекей, и Джими-кенд, в котором так же укрепились повстанцы, затем разорил и остатки селения Башлы[94].

Сам Ермолов двинулся на Мехтулу и 12 ноября 1818 году занял Параул. 14 ноября отряд Ермолова с боем захватил Нижний и Верхний Дженгутай. Акушинцы, а затем остальные горцы, не решившись напасть на русские войска, разошлись по домам. По сообщению официальных историографов, Ермолов был этому страшно рад: у него уже не хватало сил для продолжения боевых действий. «Смирение акушинцев» он считал очередной задачей иначе неизбежны волнения в среднем Дагестане и изоляция Дербента от Кавказской линии[95].

«Акушинцы есть первые, которые всегда подстрекали и возмущали Дагестан к мятежам, Второе место занимают Каракайдаки, бывшие в прежние времена славны своими разбоями на Каспийском море»[96].

В своем письме царю он просил выделить ему хотя бы три полка пехоты и две роты артиллерии, а ещё лучше довести численность русских войск на Кавказе хотя бы до трех дивизий[97]. Интересны наблюдения полковника Муравьева-Карского, который в то время руководил двумя батальонами в Тарки. Так, он писал, что акушинцы богаты, многочисленны и сильны в Дагестане:

«Общество сие, отличающееся от прочих образований своим мудрым правлением и силою, всегда имело большое влияние на все другие общества и владения Дагестана, так что оно даже имело у себя в залоге сыновей владельческих. Многочисленные войска акушинские считались непобедимыми до вторжения к ним Алексея Петровича»[98].

Тем временем волнения в горах продолжались. Зима 1818—1819 годов прошла в подготовке обеих сторон к войне. По сведениям русского командования, Султан-Ахмед, Сурхай II и Шейх-Али-хан (получивший от Ирана 4 тысячи туманов) решили оторвать шамхала от России. Если тот не согласится, то восстановить против него акушинцев[99]. Дагестанские владетели, за исключением союзников России, готовили новую акцию, распределив, кому и куда идти. Шамхал Тарковский и Аслан-хан Кюринский готовились к обороне. Русские поспешно воздвигали крепость Внезапную. Ермолов строил наступательные планы и требовал подкрепления. В рапорте царю он писал:

«Народ дагестанский акушинцы, о которых доносил я прежде, виною всех беспокойств, и так далеко простирается их дерзость, что если Вашего императорского величества не будет высокого соизволения на дополнение трех полков и двух рот легкой артиллерии, я должен непременно идти для наказания сего народа… иначе Кубинская богатейшая наша провинция может быть угрожаемая нападением и за её непоколебимость ответствовать не можно. Теперь уже нет у них сообщения верного (то есть надежного) Кавказской линии с Дербентом, пресеклась торговля»[95].

Тем временем Ермолов, поставив во главе экспедиционного отряда генерала Мадатова, начал борьбу с мятежниками. Мадатов усмирил Табасаран и расположился около Дербента. Отсюда он двинул войска на Кайтаг, правитель которого вел двойную политику. В результате сражения войска уцмия Адиль-хана и его союзников были разгромлены. Сам уцмий бежал в Акуша, где ему дали убежище[100]. После поражения уцмия Адиль-хана жители Каракайтага, Каба-Дарго и Теркеме присягнули на верность России[101]. Уцмийство указом Ермолова было упразднено, а управление временно поручено племяннику уцмия Амир-Гамзе, но без титула уцмия. Все случившееся обеспокоило и лидеров антироссийской коалиции, и акушинцев: под русский контроль попала вся полоса приморской равнины от Самура до Сулака. Теперь очередь была за Акуша-Дарго. Этот, по словам В. Потто:

«знаменитый в горах любовью к независимости и гордый воинственный духом народ»[102].

И предстояло теперь покорить Ермолову. К этому времени Акуша-Дарго стояло одно против России. Россия покорила все Каспийское побережье, из своих земель были изгнаны уцмий Кайтага, Гасан-хан Мехтулинский и Шейх-Али-хан и лишенный генеральского чина аварский хан[98].

В такой обстановке у дагестанских владетелей возникает идея объединения всех в один союз, чтобы противостоять проникновению Ермолова в горы. Во главе движения стали акушинцы и акушинская земля должна была сделаться ареною кровавого столкновения. Акушинский кадий принял на себя главное руководство, ему помогали аварский хан, уцмий, Сурхай-хан II и Шейх-Али-хан располагавший значительными суммами, которые получал из Персии[103].

Как пишет Б. Г. Алиев, целью дагестанских владетелей было, объединившись в союз, отстоять общую независимость, принудив войти в союз «отпавших», восстановить весь политический строй Дагестана в том виде, как он сложился в течение веков и существовал до появления России. Сначала предполагалось напасть на шамхала, чтобы заставить его отойти от русских, и одновременно атаковать Чирахский пост, чтобы отсечь дорогу в Кубу и разорить владения преданного России Аслан-хана Кюринского. При удачном решении этих планов возникала возможность предъявить русским условия мира и заставить их возвратить Дербент, Кубу, Кайтаг и Дженгутай[98].

Тем временем начал активно действовать враг шамхала Мехти Гасан-хан Мехтулинский: ему удалось занять Тарки и осадить шамхала в его укрепленной усадьбе. Последнего спасла только случайность: в дни осады Гасан-хан внезапно умер. Как только об этом стало известно, Ермолов с войсками (9 батальонов пехоты, 200 казаков и 400 всадников, 16 орудий) двинулся к Таркам и 14 ноября был уже там. Внезапные сильные снегопады задержали Ермолова в Тарках на недели. Это время он употребил для переброски отряда Мадатова в Губден, а акушинцам направил ультиматум. Ермолов требовал от них повторно присягнуть императору, прислать аманатов из лучших тухумов, изгнать из своих пределов всех ищущих убежища. Акушинцы ответили отказом. Отряд акушинцев двинулся к границам Тарковского шамхальства. Акушинцы могли преградить единственную дорогу, проходившую в этом месте. В такой обстановке Ермолов переговорами то льстя, то угрожая акушинцам, задерживал их движение, усыпляя их внимание и тем самым дал возможность отряду Мадатова занять выгодную позицию. В результате, дорога в Акуша была открыта[104]. Ермолов, отвлекая акушинских старейшин пустыми словами, занял села Губден, Кака-шуру, Дженгутай и Урму. 16 декабря он ввел свои главные силы в Урму. 19 декабря с рассветом начался бой под Левашами. Увидев, что их начинают обходить с правого фланга, акушинцы бросились защищать другие высоты на пути к Леваши. Мадатов открыл сильный ружейный и артиллерийский огонь. Воспользовавшись этим, Ермолов ринулся вперед. Пораженные перекрестным пушечным огнем с фронта и с тыла, акушинцы вынуждены были отступать. Овладев утесами, русские войска стали бить по отступающим акушинцам. Бой был стремительным и продолжался всего два часа. Все произошло так быстро, что акушинцы не успели развернуть против русских и четвёртой части своих сил. После боя Мадатов занял Леваши. Здесь стало известно, что акушинцам помогали койсубулинцы, казикумухцы со старшим сыном Сурхай-хана II и многие другие вольные общества Дагестана[105].

Переночевав в Леваши в ночь на 20-е декабря 1819 года, отряд Ермолова двинулся дальше к Акуше. По пути в Акушу по приказанию Ермолова были разорены несколько сел[106]. Акушинцы были приведены к присяге, а старого кадия заменили новым, лояльным к российской власти[107].

Однако в последующие годы даргинцы активно поддерживали имама Гази-Мухаммада в годы его борьбы (1828—1832). Среди них широко распространились идеи мюридизма, сохранившие свои позиции и после поражения имама Шамиля. Некоторое время в Цудахаре жил Джамалуддин Казикумухский, один из основателей мюридизма.

«однако, не доверяя хану, в вероломстве которого успел теперь убедиться, переехал на житье в Цудахар. Сюда не простиралась власть Аслана, так как цудахарцы считались вольным народом, образуя из себя как бы род независимой республики. С прибытием Джемалэддина из Цудахара и возникла та священная для мусульман война (газават), что продолжалась почти непрерывно до 25 августа 1859 г».[108]

В 20-х годах XIX века Цудахар был одним из центров мюридизма. Далеко за пределами известен был крупный тарикатский шейх Ильяс Хаджи ал-Цудахари. В эти годы там проживал Джамалуддин, который бежал из Кумуха в Цудахар и проживал там до смерти Аслан-хана (1836 г.). Гази-Мухаммад установил с ним дружбу и они оба разослали из Цудахара массу воззваний во все концы Дагестана, в которых Гази-Магомед именовал себя «мoxидин». Воззваниями этими имам получил большое влияние на умы горских народов. Арслан-кади Цудахарский, будучи близким другом Гази-Мухамммада и, как Шамиль, считавший себя его учеником, перешел на сторону имама. Имам был уверен в преданности даргинцев, он подмечал следующее:

«Акушинцы более всех мне преданы»[109].

Большая часть населения даргинских обществ последовала за имамом, что означало признание главенства имама. Также даргинцы участвовали в отряде Гази-Мухаммада при нападении на крепость Внезапную[110].

В 1831 году Кайтаг чуть ли не поголовно вступил под знамена имама Гази-Мухаммада. За ним пошли каба-даргинцы, сюргинцы и часть акушинцев, Генерал-майор Каханов, получил сведение от дербентского коменданта, что кайтагцы приглашают вольную часть табасаранцев для нападения на наши сообщения между Дербентом и Тарки. Их деятельность совершенно прекратила сухопутное сообщение между Дербентом и крепостью Бурною[111].

Во времена борьбы имама Шамиля часть даргинцев также поддерживали его, а другая часть придерживалась нейтралитета. Но нейтралитета придерживались они не долго. В 1843 году большая часть даргинских обществ открыто перешли на сторону Шамиля. Влиятельные люди среди даргинских обществ, Магомед-кади Акушинский и Аслан-кади Цудахарский отправили письмо генералам Гурко и Клюки фон-Клюгенау с требованием вывести царские войска из Дагестана:

«Русский Государь не имеет намерение завладеть Дагестаном по бедности здешнего края и неимению пользоносной руды, между тем, по возникшим тогда между нашими князьями и жителями спора и неудовольствия, обиженная часть из них просила у русского Государя защиты, а потому войска русские пришли в Дагестан частями для подачи просителям помощи, и через сие были построены здесь укрепления, с обложением здешних обывателей повинностями, которые жители не в состоянии были отбывать и вынуждены были прибегнуть под защиту имама Шамиля с обещанием твердо придерживаться шариату магометанского закона и невозвратно удалиться от русской службы; а потому теперь народ Дагестана решительным образом приготовился действовать против русских, согласно повелению Аллаха. Наконец, теперь цель нашего желания состоит в том, чтобы вы оставили Дагестан и возвратились в Россию, иначе беспрестанно и упорно будем продолжать с вами войну до тех пор, пока будем живы»[112].

2 июня 1844 года несколько отрядов горцев под командованием Кебед Мухаммада, Мухаммад Кади Акушинского, Аслан Кади Цудахарского и других наибов заняли селение Кака-Шура, а на следующий день, оставив часть войск против аула Доргели, где располагался авангард Дагестанского отряда в составе 5 батальонов, 6 орудий и 4 сотен казаков, двинулись основной массой к аулу Гелли[112]. Во времена борьбы Шамиля многие даргинцы переселились в глубь имамата, в Ичкерию и Аварию, они основывали там села и кварталы, где занимались производством оружия, и борьбой против российской экспансии, например, село Ца-Ведено[113], село основанное даргинскими мухаджирами[114]. Даргинцы также изготавливали оружие для имамата и в Дагестане, например Харбук, как центр оружейного производства в период Кавказской войны, играл заметную роль в политической и хозяйственной жизни Дагестана. Письменные источники подтверждают, что харбукцы занимались производством оружия для Шамиля. Так, О. В. Маргграф называет Харбук главным центром производства огнестрельного оружия, а, когда в имамате было налажено производство пушек, то одним из ведущих специалистов оказался харбукец Какба-Магомед, а мастером по разработке железной руды дейбукец Омар. Ружья, произведенные в Харбуке, по оценке известного исследователя XIX в. О. В. Магграфа:

«отличались большей прочностью, меткостью и силою боя, чем ружья, которыми тогда была вооружена русская армия»[59].

В имамате даргинским наибам были отданы в курирование, одни из самых стратегически важных участков в имамате, например Аслан-кади Цудахарский был наибом в шаройском участке, а Абакар-Хаджи Акушинский в гоцатлинском[115].

Восстание в Дагестане и Чечне 1877 года

Восстание 1877 года в Чечне и Дагестане — восстание чеченцев и дагестанцев против российских властей в связи с русско-турецкой войной 1877—1878 гг. Известно также как «Малый газават»[116]. Инициатор и руководитель восстания Алибек-Хаджи Алдамов[117].

В феврале 1877 года в Дагестанской области объявлено военное положение: в аулах Ишкарты, Чирюрт, Ботлих, Гуниб, Хунзах, а также в даргинских аулах Хаджалмахи и Дешлагар организованы опорные пункты и военные укрепления; для обеспечения переброски боевых средств ассигновано 100 тысяч рублей; местным командам доставлены боевые запасы по 100 патронов на ружьё, для чего потребовалось около 500 тысяч патронов; артиллерийские орудия были обеспечены полуторным комплектом снарядов.

К сентябрю восстание из Чечни перешло на территорию Дагестана. 3-го сентября направлены из Шуринскаго отряда ещё 9-я и 11-я роты Самурскаго полка в сел. Леваши, где, по соедиении с прежде высланными туда 13-й и 15 й ротами, должны были составить сводный батальон, под начальством подполковника Лавенецкого.[118]

9 сентября восстали аулы Куппа и Цудахар[118], а после них и остальной Даргинский округ.

Хронология восстания в Даргинских районах:

- 9 сентября. Восстания в аулах Куппа и Цудахар.

- 10 сентября. Вооружённые жители аула Мамедкала во главе с Мехти-беком прибыли в аул Башлыкент и призвали местных жителей к газавату. Мехти-бек Уцмиев провозглашён уцмием Кайтага и Табасарана и имамом Кавказа.

- 10—11 сентября. Отряды повстанцев из Согратля, Кумуха, Акуши, Цудахара, Мекеги, Карамахи, Наскента, Кака-махи и Кутиша выступили к аулу Леваши.

- 11 сентября. Повстанцы потерпели поражение у аула Куппа. В ходе боя погиб Фатали-бек. Общие потери восставших составили 400 человек.

- 11 сентября. Бой повстанцев с русскими у аула Карамахи.

- 12 сентября. Подавление восстания в Даргинском округе. По приказу Меликова местные жители должны выставить тысячу ароб для перевозки провианта и снаряжения Дагестанского Нагорного отряда, организовать отряды милиции и выступить на Цудахар.

- 12 сентября. Восстание в ауле Маджалис. Русская администрация бежала в Кубу и Дербент.

- 13 сентября. В Южном Дагестане кайтагцы и табасараны разоряют «христианские хутора».

- 21 сентября. Бой отряда полковника Тер-Асатурова с повстанцами Мехти-бека при ауле Джемикент. Повстанцы оттеснены в горы[119].

- 27 сентября — 5 октября. Экспедиция Кайтагского отряда под командованием генерал-майора Комарова в Юго-Восточный Дагестан. Уничтожение аулов Мамедкала, Башлыкент, Янгикент, Великент, Маджалис.

- 4—5 октября. Отряд полковника Накашидзе нанёс поражение повстанцам у аула Кутиша, расстроив их планы по распространению восстания на Темир-Хан-Шуринский округ.

- 8 октября. Начало продвижения русских войск под командованием генерала от кавалерии Меликова для подавления восстания в Среднем Дагестане.

- 11 октября. Для выступления на аул Цудахар, в ауле Леваши сосредоточивается отряда генерала Петрова (9 батальонов пехоты, 16 орудий и 10 сотен кавалерии).

- 19—20 октября. Отряд генерал от кавалерии Меликова взял штурмом аул Цудахар после того, как было полностью разрушено артиллерией, при этом, по дагестанским источникам, погибло по 1,9 тысяч человек с каждой стороны. Руководившие обороной аула Ника-Кади Цудахарский и Абдул-Меджид Кумухский бежали в Согратль.

- 26 октября. Мехти-бек с 200 сподвижниками занимает разорённый аул Башлыкент и оттуда рассылает прокламации.

- 28 октября. Отряд Смекалова взял штурмом Башлыкент. Окончательный разгром сил Мехти-бека в Нижнем Кайтаге.

- 10 ноября. В Самурских лесах попадает в плен кайтагский уцмий Мехти-бек. Умер от ран в дербентском госпитале.

- 10—30 ноября. Военно-полевые суды в Гудул-майдане и других местах. К смертной казни через повешение были приговорены 300 человек, в том числе Ника-Кади Цудахарский. 14 из приговорённых были повешены в Саланубе, близ Гудул-Майдана «в пятницу на глазах специально приглашённых людей, прибывших из разных мест», остальные — в Дербенте, Грозном и других местах. Некоторые из приговорённых умерли в тюрьмах Темир-Хан-Шуры и Владикавказа.

Гражданская война в Дагестане 1917—1919 годов

Даргинское общество позитивно отреагировало на весть о Февральской революции и свержении царизма. Эпоха царского гнёта закончилась, но после короткой анархии в Дагестан вошли оккупационные войска Добровольческой армии Деникина, которые бесчинствовали на Кавказе. Как отмечается в истории Дагестана, только за один день деникинские банды подвергли артиллеристскому обстрелу и воздушной бомбардировке сорок крупных аулов, обратив в развалины около 300 строений и убив почти 300 человек. Из-за мобилизации мужчин оставался неубранным урожай, невспаханными земли, и семьи их испытывали серьёзную нужду в еде, топливе. Не хватало самого необходимого для войны и воинов: оружие, пищи, зимней одежды, транспорта. Всё это не устраивало горцев и начались массовые повстанческие движения под руководством шейха Али-Хаджи Акушинского.

Назир из Дургели рассказывает об оккупации Дагестана белоказаками:

«Война продолжалась около двух лет, так как она велась в основном даргинцами»[120].

После июльского восстания в Дагестане, которое было подавленно, Добровольческая армия начала совершать грабежи местного населения, народ выжидал удобного момента. Деникинцы требовали, чтобы люди сложили всё оружие, но люди сдавал старое и непригодное оружие. Войска забирали драгоценности, серебряные монеты и изделия из серебра. Это все подталкивало горцев к вооруженному сопротивлению[121].

Белые казаки облагали общество всяческими налогами, и давали срок на это 2-3 часа. Если староста не успевал, его наказывали. Деникинская армия останавливались в селе Мекеги, требовали продукты питания для своего отряда, пьянствовали, резали скот в общественных местах. Недовольство росло с каждым днём. Оно усилилось, когда деникинский ставленник Халилов, потребовал солдат для деникинской армии. Добровольцев практически не было. Деникинцы начали отправлять письма с угрозами. Эти угрозы никак не подействовали на горцев, они также отказывались предоставлять людей для армии. После этого белогвардейцы решили отправить карательный отряд[122].

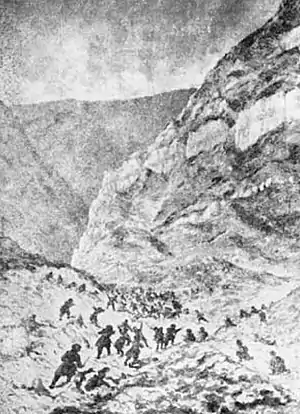

Ая-какинское сражение

23 августа группа всадников, высланная в разведку в сторону Дешлагара, доложила о том, что по направлению к селу Мекеги движется отряд белогвардейцев во главе с полковником Лавровым. Мекегинцы начали активно готовится к сопротивлению. В первый день сражение на помощь к мекегинцам, джанга-махинцам и лабкинцам которые располагали шестью сотнями боеспособных мужчин, вышел дегвинский отряд, пришли отряды Верхнего и Нижнего Мулебки, соединились с дегвинцами и мекегинцами. Также подошел отряд ходжал-махинцев, со стороны Шамха-Дубура и спустились в тыл противника. Пришли и акушинцы с пулеметчиком Басарла Абдуллой. 24 августа 1919 года на подступах к Мекеги, в ущелье «Ая-кака» произошло сражение. Мекегинцы с дегвинцами первыми встретили противника и остановили его, пока не подошла помощь из близлежащих аулов. Повстанцы из сел Урахи и Ванашимахи заняли высоту в тылу отряда полковника Лаврова, открыли огонь по его обозам. Сражение шло два дня, с 24 августа по 25-ое. Во второй день сражения, на помощь к восставшим, пришли ополченцы из Цудахар, Муги, Акуша, Убеки, Куппа, Леваши, Кутиша, Чуни, и мюриды Али-Хаджи Акушинского[123]. Деникинский отряд оказался в окружении, и все попытки окруженных продвинуться назад не увенчались успехом. В этом сражении был уничтожен почти весь отряд деникинской добровольческой армии. Сражение стало переломным моментом в ходе гражданской войны в Дагестане[121][124].

Сражение в «Ая-Кака» окончилось победой партизан. Повстанцы, вступившие в борьбу почти без оружия, вышли из сражения вооружившись винтовками, пулемётами и даже пушками, брошенными противником. Преследуя остатки отряда, даргинское ополчение освободило Дешлагар[125].

Ая-Какинская битва является одним из самых крупных сражений в истории партизанского движения в годы Гражданской войны на юге России. Эта победа и победа в сражении у Куппинского перевала сыграли важную роль в мобилизации всех повстанческих сил и наложили отпечаток на весь ход последующих боев в тылу деникинской армии[126].

В составе СССР

В советский период даргинские районы вошли в состав созданной Дагестанской АССР, с 1991 года — Республики Дагестан. В это время часть даргинцев переселились на равнину[127].

Даргинцы — герои Советского Союза:

- Зульпукар Зульпукарович Абдурахманов.

- Султан Кадырбекович Алисултанов.

- Магомет Имадутдинович Гаджиев.

- Сумен Курбанович Курбанов.

- Магомед Юсупович Гамзатов.

Полные кавалеры ордена Славы:

Герои Социалистического Труда:

- Гусейн Азизович Азизов.

- Булат Алиевич Алиев.

- Султан Султанович Багамаев.

- Багав Загирович Загиров.

- Хамис Абдусаламовна Казиева.

- Хамис Магомедовна Камбаймагомедова.

- Гаджи Магомед Камбулатов.

- Абдулла Магомедович Магомедов.

- Магомедова Ханум Магомедовна.

- Гилал Мусагаджиевич Мусагаджиев.

- Гебек Алиевич Насруллаев.

- Абдулла Магомедович Улуев.

- Гапиз Исаевич Чупанов.

- Али Юнусович Юнусов.

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы

Литература

- Агеева Р. Ф. Даргинцы // Какого мы роду-племени? Народы России, имена и судьбы. — М.: Academia, 2000. — 430 с.

- Акты Кавказской археографической комиссии. — Тифлис. — Т. IV-IX.

- Алиев Б.Г., Муртазаев А.О. Федерация даргинских союзов сельских общин Акуша-Дарго в XVII – первой половине XIX вв. Вопросы социально-экономической и политической истории. — Махачкала: Эпоха, 2008. — 400 с. — ISBN 978-5-98390-042-4.

- Гасан Алкадари. Асари Дагестан. — 1929.

- Магомедов Р. М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1999. — Т. I-II. — 448, 520 с. — 3000 экз. — ISBN 5-297-00577-9.

- Муртазаев А. О. Кайтаг в VIII - первой половине XIX в. (Исследование политической истории и роли в системе политических структур Северо-Восточного Кавказа) / отв. ред. Б.Г. Алиев. — Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, АЛЕФ, 2015. — 490 с. — ISBN 978-5-4447-0035-8.

- Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т.II. — СПб., 1887.

Примечания

- Багомедов М.Р. Топонимия Дарга. calameo.com С. 64. Дата обращения: 21 января 2022.

- Агеева, 2000, с. 109.

- В.П. Алексеев. Происхождение народов Кавказа. — Москва, 1974. — С. 203.

- Котович В.Г., Шейхов Н.Б. Археологическое изучение Дагестана за 40 лет (итоги и проблемы) / УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. — Махачкала, 1960.

- Котович В.Г. Каменный век Дагестана. — Махачкала, 1964.

- Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. — М.: Наука, 1993. — С. 11.

- Амирханов Х.А. Исследование памятников олдована на Северо-Восточном Кавказе. — Махачкала, 2007.

- Комаров А.В. Народонаселение Дагестанской области // Записки КОРГО Вып. VIII. — Тифлис, 1873. — С. 22.

- Муртазаев, Алиев, 2015, с. 68.

- Б.Г. Алиев. К вопросу о расселении даргинцев и их религиозных верованиях (V–XV вв.) / Вестник института ИАЭ. — 2010.

- Гаджиева С.Ш. Кумыки. — Махачкала, 1961. — С. 42—43.

- Хангишиев Дж. М. Этногенез кумыков в свете лингвистических данных. КНКО: Вести. Вып. № 5. — Махачкала, 2001.

Заметное даргинское влияние оказано на говоры кайтагского диалекта, и это скорее суперстратное, а не субстратное явление.

- К. С. Кадыраджиев. Проблемы сравнительно-исторического изучения кумыкского и тюркских языков. — Махачкала, 1998. — С. 346-352.

авторы элементарно смешивают два различных понятия: субстрат и заимствование. Наши исследования показывают, что в кумыкском языке нет никакого субстрата, но имеются различного происхождения заимствования

- Далёкое-близкое. Джидалаев Н. С. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1989. — С. 45

можно было бы предположить, что название шура оставили здесь даргинцы<..>Вероятнее предположить, что название ... осталось ... от самих булгар

- Б.Г Алиев. Каба-Дарго в XVIII-XIX вв. — Махачкала: ИИЯЛ, 1972. — С. 14. — 224 с.

- Алиев, 2008, с. 35-37.

- Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. — Махачкала, 1999. — С. 219.

- Мекеги - Города и села - Мой Дагестан - Путь дарго. dargo.ru. Дата обращения: 29 августа 2021.

- Сергей Муртузалиев, Периханум Рагимова. Конфессиональное образование в Дагестане в общероссийском образовательном контексте: история и современность. — Litres, 2020-08-07. — 303 с. — ISBN 978-5-04-276084-6.

- Магомедов, 1999, Т. 1, с. 38.

- Бахтияр Тунджай. Письменное наследие Кавказских албан. — Бишкек, "Улуу Тоолор", 2014-03-02. — 428 с.

- Майсак, Т. А. К публикации кавказско-албанских палимпсестов из Синайского монастыря // Вопросы языкознания. — 6. — 2010.

- История халифов Вардапета Гевонда. (Перевод с армянского). — СПб., 1862. — С. 28.

- С.Г. Кляшторный Степные империи: рождение, триумф, гибель // Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. 2005 : Степные империи древней Евразии. СПб: 2005. - С.568

В начале VI в . в предгорном Дагестане сложилось « царство гуннов » ( термин Анания Ширакаци ) , образованное группой тюркоязычных праболгарских племен .

- С.Г. Кляшторный Степные империи: рождение, триумф, гибель // Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. 2005 : Степные империи древней Евразии. СПб: 2005.

- Тарихи Дербент-наме / Под редакцией М. Алиханова-Аварского. — Тифлис, 1898. — С. 33.

- Алиев, 2008, с. 50.

- Магомедов, 1999, Т. 1.

- Арабы и принятие ислама на Северном Кавказе. ncau.ru. Дата обращения: 21 марта 2021.

- ИСТОРИЯ ШИРВАНА И ДЕРБЕНДА->ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ §1.2. www.vostlit.info. Дата обращения: 20 августа 2021.

- Магомедов Р. М. История Дагестана / Изд-во НИИ педагогики. — 2002. — С. 79.

- Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X–XI вв. — 1963. — С. 48.

- Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X–XI вв. — 1963. — С. 65-66.

- Ибн ал-Асир. Тарих ал-Камиль / Пер. с араб. П.К. Жузе. — Баку, 1940. — С. 142.

- Магомедов, 1999, Т. 1, с. 97.

- Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. — 1957. — С. 187.

- Магомедов, 1999, Т. 1, с. 98.

- Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. — 1957. — С. 47.

- Магомедов, 1999, Т. 1, с. 106.

- Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. — 1941. — С. 119, 175.

- Бартольд В.В. Улугбек и его время // Записки Российской Академии наук. Серия VIII. Т. ХIII. № 5. II гр. — 1918. — С. 21.

- Алиев, 2008, с. 57.

- Магомедов, 1999, Т. 1, с. 140—142.

- Гербер И.-Г. Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского моря, 1728 г. — ИГЭД., 1958. — С. 78—79.

- Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа. — Баку, 1980. — С. 25—26.

- ИСТОРИЯ КАРАКАЙТАГА. www.vostlit.info. Дата обращения: 26 сентября 2021.

- Академия наук СССР. ansya.ru. Дата обращения: 20 августа 2021.

- О БОРЬБЕ ДАГЕСТАНЦЕВ ПРОТИВ ИРАНСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ. www.vostlit.info. Дата обращения: 20 августа 2021.

- Алиев Б.Г. Акуша-Дарго в ХVII-ХVII вв.. — Махачкала., 1966.

- Алиев Б.Г. Памятники арабской письмености 17-18 вв. по истории Верхней Даргинии // Учёные записки ИИЯЛ. Т. 20. — Махачкала, 1970. — С. 257.

- Султанбеков Р. М. К истории политических связей Сюрга в XVII–XIX вв.

- Дежурный по Редакции. Военная организация союзов сельских общин Акуша-Дарго (рус.) ?. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (27 октября 2018). Дата обращения: 20 августа 2021.

- Юсупов Х. Муталимов М. Харбукцы: история и культура. — Махачкала, 1997. — С. 42.

- Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. — 1957. — С. 34.

- Эпиграфические памятники Северного Кавказа Х-ХХ вв. Новые находки / Издание текстов, переводы, комментарии, статья и приложения Л.И Лавров. — 1980. — С. 56—57.

- Магомедов, 1999, Т. 2.

- Роль Кайтага в разгроме войск Надир-шаха в Дагестане в 1734-1747 гг. cyberleninka.ru. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Сношения России с Персией // АВПРИ. Ф. 77. Д.4. Л.281об. - 282. — 1741.

- Характеристика и исторические вехи Дахадаевского района - страница 2. e.120-bal.ru. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Б.Г Алиев. Борьба народов Дагестана против иноземных завоеваталей.. — Махачкала, 2002.

- Кавказский Узел. Кавказский Узел. Кавказский Узел. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Магомедов М.З. Акущинцы // Достижение высшей школы. — 2009-11-21. — Т. 6, вып. 2009.

- Василий Потто. XVI. Падение Акуши. Кавказская война. Том 2. Ермоловское время. История России. Библиотека.. statehistory.ru. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Магомедов, 1999, Т. 2, с. 143.

- Магомедов, 1999, Т. 2, с. 147.

- Сардадвар Абу Тораб. Тарих-е незами ва сийаси-йе довране Надершах-е Афшар.. — Тегеран, 1975.. — С. 751—54.

- 1746 г. марта 27. — Объявление двор. А. Киреева кизлярскому коменданту В. Е. Оболенскому о прибытии в Шемаху шахских войск, об их намерении двинуться на Дербент, о продвижениях османского и крымского войск. www.vostlit.info. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Султанбеков Р.М. АКУША-ДАРГО В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ФЕОДАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ ДАГЕСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в..

- Бакиханов А.К. Гюлистан-Ирам. — 1926. — С. 134.

- Алкадари, 1929, с. 84.

- История Дагестана. — 1967. — Т. II. — С. 19.

- АКАК, Т. III, с. 427.

- Союзы сельских обществ Дагестана в ХVIII - начале ХIХ века. cyberleninka.ru. Дата обращения: 22 августа 2021.

- АКАК, Т. IX.

- Данилевский Н. Кавказ и его горские жители. — М., 1846. — С. 158..

- Алкадари, 1929, с. 121.

- АКАК, Т. IV, с. 674.

- Фирман турецкого султана Махмуд-хана II дагестанским ханам от 1-го раби-уль-ахира 1225 (1810) года // АКАК. Тифлис. — 1870.. — С. Т.IV. С. 771..

- Магомедов, 1999, Т. 2, с. 290.

- АКАК, Т. IV, с. 676.

- АКАК, Т. IV, с. 633.

- АКАК, Т. IV, с. 618.

- АКАК, Т. IV, с. 623.

- Алкадари, 1929, с. 122.

- Магомедов, 1999, Т. 2, с. 292.

- История Дагестана с древнейших времен до наших дней. — С. 194.

- Магомедов, 1999, Т. 2, с. 303.

- Потто, 1887, с. 210-211.

- Ермолов А.С. Рапорты Александру I / Рук. фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 71. Л. 47.

- АКАК, Т. V, с. 653.

- Потто, 1887, с. 213.

- История царствования Императора Александра I и России в его время. Т.VI. — СПб., 1971. — С. 283.

- Потто, 1887, с. 235.

- АКАК, Т. VI. Ч.1, с. 50.

- АКАК, Т. VI. Ч.1, с. 310.

- Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных оному земель. — 1835. — С. 241—242.

- АКАК, Т. VI. Ч.1, с. 311.

- Алиев Б. Г. Поход А. П. Ермолова в Акуша-Дарго в 1819 г.: причины, ход, последствия. № 2 / Вестник Института ИАЭ. — 2005. — С. 84-85.

- Магомедов, 1999, Т. 2, с. 313.

- Богуславский Л. История Апшеронского полка. 1700-1892. — Т. I. — С. 352.

- АКАК, Т. VI. Ч.1, с. 62.

- Потто, 1887, с. 250.

- Потто, 1887, с. 251.

- Потто, 1887, с. 255.

- Потто, 1887, с. 259.

- Записки Алексея Петровича Ермолова во время управления Грузией.. www.museum.ru. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Письмо ген. Ермолова Зухум Кади о назначении его кадием Акушинским и об обязанностях даргинцев. www.vostlit.info. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Шульгин С. Рассказ очевидца о Шамиле и его современниках. — С. 14.

- Война на восточном Кавказе с 1824 в связи с мюридизмом. Т 12. — 1888. — 7, 475 с.

- А.Г. Мансурова. Цудахария. Социальная и политическая история в 18-19 вв / ДНЦ РАН. — 1995. — С. 122—125.

- Волконский Н. А. Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюридизмом // Кавказский сборник, Том 13. 1889. www.vostlit.info. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Газават.ру :: История - Наибы имама Шамиля - АСЛАН КАДИ И ЕГО АУЛ ЦУДАХАР. www.gazavat.ru. Дата обращения: 21 августа 2021.

- Ив. Попов. «Ичкерия». Историко-топографический очерк. — С. 7.

- Магомедов, 1999, Т. 2, с. 471.

- Мусаев М.А. «Карта страны Шамиля на 27 мухаррама 1273 г. » хаджжи Йусуфа Сафар-заде: расшифровка и описание // История, археология и этнография Кавказа. — 2013. — Вып. 2 (34). — С. 42–56. — ISSN 2618-6772.

- Царь и горцы. От газавата до революции Архивировано 10 декабря 2013 года.

- Алибек-Хаджи Алдамов. ИА Чеченинфо. Дата обращения: 22 декабря 2020.

- Полковник Томкеев. Материалы для описания русско-турецкой войны 1877-1878 г.г. на Кавказско-Малоазиатском театре с планами : [т. 1-7 том 6, часть 2] / под ред. ген.-лейт. Чернявского.. — Санкт-Петербург: сост. в Военно-историческом отделе штаба Кавк. воен. окр., 1904—1910. — С. 51. — 230 с.

- Джемикент // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.

- Назир ад-Дургели. Нухзат ал-азхан фитараджим улама Дагестан. (Мусульманские ученые Дагестана и их произведения на арабском языке). Издание в переводе на немецкий язык / Перевод с нем. А. Д. Дибраева. — Берлин: Клаус Шверн, 2004. — С. 195.

- Arsen Abdusalamov. И вся долина превратилась в обнаженный кинжал. Аякакинское сражение.. Село Мекеги (4 января 2017). Дата обращения: 14 февраля 2021.

- Народы Дагестана :: Статья "О незабываемом подвиге горцев". www.narodidagestana.ru. Дата обращения: 14 февраля 2021.

- Арсланбеков Б.М. Мекеги исторический очерк. — С. 141.

- Они защищали честь и свободу Дагестана. Dagpravda.ru (23 августа 2019). Дата обращения: 14 февраля 2021.

- Арсланбеков Б.М. Мекеги исторический очерк. — С. 157.

- Деникинщина.Сражение в ущелье Ая-Кака. - 24 Апреля 2015 - Блог - Мои Первомайцы. dargon17.ucoz.ru. Дата обращения: 14 февраля 2021.

- Н. Г. Волков. Переселение с гор на равнину на Северном Кавказе в XVIII—XX вв. СЭ, 1971.