Авианосцы типа «Сёкаку»

Авианосцы проекта Сёкаку (Парящий журавль) ВМС Императорской Японии (яп. Сёкакугата кокубокан)[3] — тяжелые авианосцы Императорской Японии 1940-х гг. Проект включал два корпуса: Сёкаку (яп. Парящий журавль) и Дзуйкаку (яп. Священный журавль). На момент ввода в строй (1941 г.) крупнейшие специализированные авианосцы в мире.

| АВ проекта Сёкаку | |

|---|---|

| 「翔鶴」型 航空母艦 Сёкакугата кокубокан |

|

на момент вступления в строй (1941 г.) |

|

| Служба | |

| Класс и тип судна | Авианосец |

| Организация |

ВМС Императорской Японии |

| Изготовитель |

ВМС-Йокосука (Сёкаку) Кавасаки-Кобэ (Дзуйкаку) |

| Основные характеристики | |

| Водоизмещение |

31 тыс. т (стандарт) |

| Длина | 250 м |

| Ширина | 26 м |

| Осадка | 9 м (средняя) |

| Бронирование |

материалы корпуса Колвилл+конструкционная Проект 1937 г. Боезапас Виккерс+Колвилл Бронепояс 7+2 дм Бронепалуба 5,2+1 дм ГЭУ меднистая Бронепояс/Бронепалуба 4,5 см (/+Колвилл 1 дм) |

| Двигатели |

4-вальная КТУ ТЗА ГУК ВМС 4 ед. котлов ГУК ВМС 8 ед. |

| Мощность | 153 тыс. л. с. |

| Движитель | 4 винта |

| Скорость хода | 34 уз. (проектная) |

| Дальность плавания | 9700 миль (18 уз.) |

| Запас топлива |

мазут 5 тыс. т бензин 0,7 тыс. т |

| Экипаж | 1,7 тыс. чел. |

| Вооружение | |

| Радиолокационное вооружение |

РЛС-2 1 ед. РЛС-3 1 ед. |

| Радиоэлектронное вооружение |

ШПС-93 1 ед.[1] ШПС-0 1 ед. |

| Зенитная артиллерия |

АК-89 5 дм 16 ед. АК-96 1 дм 45 ед. |

| Ракетное вооружение | НУРС 8 дм 224 ед. |

| Противолодочное вооружение |

бомбомет РБУ-94 глуб. бомбы ГБ-92 6 ед. |

| Авиационная группа |

Проект 1937 г. 8 рот/72 экипажа[2] ИАЭ 2 роты (18 ед.) ТАЭ 3 роты (27 ед.) ЛБАЭ 3 роты (27 ед.) (ТЭЧ 12 компл.) |

История проекта

По оперативным замыслам Главного Штаба ВМС, костяк сил корабельной авиации в Императорской Японии должна была составить серия крупных, быстроходных и вооруженных кораблей, строительство которых до конца 1930-х гг. сдерживалось международные договорами об ограничении ВМС от 1922 г. и 1930 г. Облик серийного тяжелого авианосца ВМС полностью проявился в проекте Сорю. Накопив в 1920-30-х гг. опыт строительства и применения авианосцев (учения и конфликт 1930-х гг. в Китае), перед началом войны Императорская Япония создала наиболее удачный проект АВ серии Сёкаку.

Проект представлял развитие предшествующего Хирю при больших общих размерениях. Прирост 10 тыс. т водоизмещения был использован для усиления бронезащиты и прочностных характеристик, увеличения мощности ГЭУ, мореходности и численности ЛА и усиления средств ПВО. Головной корабль серии (Парящий журавль-Сёкаку) строился в кораблестроительном заводе Главной базы ВМС Иокосука в 1937-39 гг., второй (Священный журавль-Дзуйкаку) — гражданским заводом Кавасаки-Кобэ в 1938-40 гг. С принятием в строй обоих кораблей в составе 5-й дивизии ВМС силы корабельной авиации Императорской Японии по силе становились вторыми в мире[4].

На предыдущем проекте были исследованы вопросы компоновки, распределения весов, остойчивости и прочности, ПТЗ, размеры, форма и месторасположение надстройки, способы дымоотвода и численность ЛА. Решались и многие другие, важные для ударного авианосца, проблемы. Из-за экспериментов большинство АВ Императорской Японии заведомо имели недостатки, но проект журавлей оказался столь сбалансированным, что его нередко сравнивали с заложенным четыре года позже проектом Эссекс ВМС США. Императорская Япония успела построить только 2 ед. кораблей серии, после которых в разработку были приняты новые проекты с учетом боевого опыта ВМС[4].

Конструкция

Корпус

Боковой вид проекта Сёкаку

Боковой вид проекта Сёкаку.jpg.webp)

Корпус сварной гладкопалубный на основе увеличенного проекта Хирю из кремнемарганцовой стали Колвилла (высокопрочная, 0,3 % углерода, 1,5 % марганца). В центральной части корпуса размещены отсеки ГЭУ и паропроизводительной установки, в трюмах оконечностей авиационные бензоцистерны (360 т[5]) и патронные погреба[6]. По сравнению с предыдущим проектом, корпус имеет дополнительную палубу, увеличенный развал носовых шпангоутов для мореходности и носовой бульб по типу проекта Ямато для повышения скорости и дальности[4]. На корпусе смонтирована пространственная ферменная надстройка из девяти состыкованных секций карлингсов и бимсов (242 Х 29 м)[7], которая формирует верхний ангарный ярус ТАЭ и ЛБАЭ, нижний ярус ИАЭ расположен непосредственно в крейсерском корпусе. Крейсерский корпус с пространственной ангарной надстройкой соответствует уровню остойчивости линкоров:

- при затоплении небронированных отсеков надводный объём забронированной части должен составить более 25 % (без опрокидывания)

- при затоплении отсеков и оконечностей одного борта корабль сохраняет положительную метацентрическую высоту.

КП корабля[8]

Общий вид надстройки АВ Сёкаку (1941 г.)

Общий вид надстройки АВ Сёкаку (1941 г.)

Башенная четырёхпалубная надстройка правого борта опирается на крейсерский корпус ниже полетной палубы. ГКП корабля включает каюты и ЦБУ штаба дивизии, ЦБУ корабля, оперативные посты штурманской БЧ и артБЧ, авиаБЧ и БЧ связи, посты и средства наблюдения ВНОС, связи и вооружения. На КП смонтированы ночные сигнальные прожекторы, с 1942 г. - инфракрасное оборудование[4]. На полетной палубе установлена оперативная доска с оперативной информацией для летного состава авиаБЧ.

| Палуба | БЧ | Носовая часть | Кормовая часть |

|---|---|---|---|

| ПВО | артБЧ | КП ПВО | КДП-91 антенны РТР и связи прожектор |

| Боевая | Штурманская/артБЧ | Рулевые посты, окуляры ВНОС, посты корабельной связи, прожектор | |

| Ходовая | Штурманская/ АвиаБЧ |

ходовые посты и посты РТР |

ЦБУ авиаБЧ |

| Полетная | ЦБУ авиаБЧ и штурманской БЧ радиопосты УКВ |

Доска оперативной информации | |

Винто-рулевая группа

Корабли несут 4 ед. трехлопастных гребных винтов литой бронзы диаметром 4,2 м. За винтами расположена пара рулей: вспомогательный балансирный (12 м²), главный полубалансирный (34 м²)[9]. Пропульсивный коэффициент около 0,5 (идентично проекту Хирю). На ходовых лета 1941 г. корпус Сёкаку развил скорость 34,4 уз. (161 тыс. л. с.), следующий Дзуйкаку 34,6 уз. (168 тыс. л. с.)[10].

Бронирование

Бронирование крейсерского корпуса из гомогенных хромоникелевых бронесталей (бронесталь Виккерс и бронесталь ВМС с медными присадками - до 1,3 % хрома и меди, до 3 % никеля и до 0,5 % углерода). С 1930 гг. медные присадки применялись для толщин до 3 дм с целью удешевления хромоникелевой бронестали. Бензохранилища и боезапас в трюмах оконечностей прикрыты бронекоробом из бронепояса, бронепалуб и двойного днища. Основное бронирование включает:

- гомогенная бронесталь Виккерс в оконечностях над погребами боезапаса - бронепояс 7 дм на подложке стали Колвилла 2 дм и бронепалуба 5,2 дм на подложке стали Колвилла 1 дм

- гомогенная меднистая бронесталь в районе отсеков ГЭУ - бронепояс и бронепалуба 4,5 см (бронепалуба на подложке стали Колвилла 1 дм)

Бронезащиту имеют также румпельные отделения и отделения рулевых машин, толщина неизвестна.[11]. В связи с отсутствием полетной бронепалубы, корпус не защищен от попаданий авиабобмб с пикирования. Подводная защита включает двойной борт кремнемарганцевистой стали Колвилла и топливоцистерны.[11]. По сравнению с проектом Хирю (не выдерживает взрыв торпеды), ПТЗ проекта Сёкаку соответствовала крейсерам I ранга (до 5 торпедных попаданий)[4].

Противопожарная защита

Для обеспечения работы ТЭЧ бензохранилища и бензопроводы, бензоколонки и пункты подвески вооружения расположены в верхнем ангаре ударной авиации с принудительной вентиляцией, но несмотря на меры безопасности, угроза объемного взрыва в замкнутом помещении была значительна. С 1943 г. заправка авиасредств и подвеска вооружения частично производились на палубе, откуда в случае пожара аварийные ЛА могли быть сброшены за борт. Верхние ангары ударной авиации имеют пенную автосистему пожаротушения (100 л/мин.), ангар ИАЭ в крейсерском корпусе — углекислотную с заполнением газом на 18 % объёма. Все ангары имеют металлические автожалюзи на 7 отсеков на высоту ангара, бронепосты пожаротушения с пультом внутрикорабельной связи, управления жалюзи и системой пенотушения[12]. После гибели первого корпуса Сёкаку в филиппинской оборонительной операции от объемного взрыва авиабензина, на корпусе Дзуйкаку уменьшили емкость авиационного бензозапаса, заключив цистерны в бетонный блистер[12]. Летом 1944 г. перед потоплением корабль выдержал большое число попаданий без сильного пожара[12].

Окраска

Корабли окрашены по строевой схеме ВМС. Борт, надстройки, металл палуб, артбатареи окрашены шаровой краской ( (яп. гункан иро)). Подводная часть тёмно-красная, ватерлиния и трубы дымосброса чёрные. МЗА, чехлы и тиковый настил не окрашены. Над форштевнем установлена золотая шестнадцатилепестковая хризантема Императорской династии (Императорская печать, по обоим бортам кормовой оконечности белой краской нанесено наименование корабля [13]. С 1941 г. введены знаки национального авиаопознавания — красный круг на белом фоне в носовой части и начальная буква названия корабля в левой кормовой части палубы.

Экипаж

Штатный экипаж включает 1,7 тыс. чел. В ходе войны численность на борту выросла за счет присутствия штабов соединений и численности личного состава артБЧ (расчеты МЗА и РЛС). Летом 1942 г. экипаж АВ Дзуйкаку насчитывал до 1,9 тыс. чел. (770 чел. авиаБЧ).

ГЭУ

Оба корпуса несут наиболее мощную корабельную ГЭУ Императорской Японии (превосходит крейсерскую проекта Могами на 8 тыс. л.с., линейную проекта Ямато — на 10 тыс. л. с.). ГЭУ паросиловая котлотурбинная четырёхвальная смонтирована линейно в восьми смежных отсеках под бронепалубой (котельные и турбинные отсеки №№1-4). Общая длина отсеков 74 м: паропроизводительная установка 40 м, турбинная установка 34 м[10].

Турбинная установка

Четыре турбинных группы проекта ГУК ВМС 1920-х гг. общей номинальной мощностью до 160 тыс. л. с. в четырёх водонепроницаемых отсеках с продольными и поперечными переборками. Носовая пара групп вращает внешнюю пару гребных валов, кормовая — внутреннюю. Турбинная группа импульсная тройного расширения (длина 5 м) включает турбины (цилиндры) высокого, среднего и низкого давления (ЦВД-ЦСД-ЦНД). Все группы имеют активные роторы для надежности при меньшей экономичности расхода пара. Роторы стальные литые (ЦВД однопоточный, ЦСД-ЦНД двухпоточные) с коваными лопатками из нержавеющей стали №2 ВМС (яп. кайгун оцу тэппан)[14]). Скорость вращения роторов ЦВД-ЦСД до 2,3 тыс. об/мин, ЦНД — до 1,8 тыс. об/мин. На гребные валы (300 об/мин полным ходом 34 уз.) момент от ЦВД-ЦСД передается через главный редуктор (геликоидная одноступенчатая шестерня с передаточными числами 9,24-9,40). Реверс и экономход (10 тыс. л. при 7,9 тыс. об/мин) обеспечиваются работой ЦНД (по четыре реверсных/крейсерских колеса) через редуктор экономхода (передаточные числа 4,11-8,25). Циркуляционные, конденсатные и масляные насосы дублированные c турбоприводом.

Паропроизводительная установка

Главный паровой котел ПК-2 проекта ГУК ВМС 1914 г. для тяжелых кораблей (яп. Кампонсики рогата дзёкикан). Котел ПК-2 нефтяной пятифорсуночный, водотрубный, треугольного типа с габаритами 3,5 х 4,3×3,8 м. Конструкция котла в основном соответствует треугольному котлу Ярроу 1887 г. Котел имеет

- поверхность нагрева 1250 кв. м. (5 тыс. водогрейных трубок)

- пароколлектор диаметром 1,2 м

- два водяных коллектора диаметром 0,6 м

- пароперегреватель (300 кв. м).

Максимальная паропроизводительность котла ПК-2 103 т/час перегретого пара (30 атм при 350 °C). Котлы расположены в автономных водонепроницаемых отсеках с двойным комплектом питательных и нефтяных турбонасосов, турбовентиляторов и теплообменников. Дистиллированная вода от котельных испарителей подается принудительно при температуре свыше 100 °С, турбоприводы водяных насосов и вентиляторов работают на мятом паре, который далее собирается в четырёх однопоточных холодильниках общей площадью 5,5 тыс. кв. м[10] (по одному на турбинную группу). Продукты сгорания от котельных отсеков сбрасываются в две изогнутые вниз дымовые трубы (первая отсеки № 1-2, вторая № 3-4) по правому борту за надстройкой. Полный запас корабельного мазута 5 тыс. тонн, проектная дальность плавания почти 10 тыс. миль (18 уз.)[9].

Полетная палуба

Исключенная из прочностной схемы корпуса пространственная полетная палуба по конструкции идентична проекту Хирю. Ферменная надстройка включает девять состыкованных секций верхнего ангарного яруса общей длиной 242 м и шириной 29 м[7]. Перекрытие набрано из карлингсов и бимсов с металлическим (все) и тиковым (все, кроме крайних) настилом, по краям имеет прикрытые технологические стыки. Для обеспечения полетов палуба имеет поперечные аэрофинишеры, посадочную разметку и паровой указатель ветра. Для обеспечения ночных полетов палуба имеет три выдвижных прожектора и ночные навигационные огни. Для обеспечения техобслуживания имеются авиационные подъёмники, техплощадки и бензошланги. Для обеспечения безопасности полетов палуба имеет также аварийный сетчатый барьер, бортовые барьеры и релинги, пенную противопожарную систему и бортовой кран для подъёма аварийных ЛА. В походном положении для защиты запаркованных ЛА от ветра в носовой части поднимается металлический защитный экран по ширине палубы.

Ангары и подъемники

Основное пространство корпуса над бронепалубой занимают два двухъярусных закрытых ангара высотой до 5 м:

- верхний (ферменный надстроечный) — ТАЭ/ЛБАЭ (200 X 24 м)[15] со средствами обслуживания и подвески авиаторпед

- нижний (в крейсерском корпусе) — ИАЭ (180 X 20 м)[15]

Надстроечный ангар ТАЭ/ЛБАЭ занимает корпусное пространство от якорных клюзов до кормового подъемника, кормовую оконечность занимают служебные и ремонтные зоны общекорабельной ТЭЧ.

Авиатехника поднимается на полетную палубу и убирается в ангары тремя балансирными подъемниками с тросовым электроприводом[15]:

- носовой для уборки севших ЛА (13 х 16 м) в диаметральной плоскости

- средний (13 х 12 м) левее от ДП

- кормовой (12 х 13 м) правее от ДП

Электродвигатели обеспечивают вертикальную скорость платформы до 50 м/мин. Подъём из нижнего ангара ИАЭ на полетную палубу занимает не более 15 сек. Полный цикл работы ангарной группы от закатки ЛА на платформу подъемника до выкатки на полетную палубу 40 сек. За график подъема ЛА из ангаров и готовность групп к взлету отвечает один офицер палубного расчета[15].

Разметка и светотехническое оборудование

Для облегчения взлётно-посадочных операций полётная палуба корабля имеет полосную разметку белого цвета: осевая, боковая линии и двойная остановочная в районе надстройки корабельного КП. Кормовой свес имеет предупредительную разметку в виде вертикальной решетки красно-белых полос. Для указания направления ветра палуба имеет паровое оборудование (роза ветров, над которой подается холодный трубопроводный пар): взлетное у новой кромки и посадочное в середине палубы. Для ночных полётов палуба имеет дублирующие комплексы огней: продольный ряд белых огней по осевой линии, поперечные ряды белых у носовой кромки и посадочных красных у кормовой. Дополнительными огнями также отмечались боковые кромки оконечностей. Для обеспечения ночной посадки по краям палубы установлены двойные горизонтальные ряды посадочных прожекторов (по 3 ед. ламп в ряду) и подсветка маркеров направления ветра.[15]

Взлетно-посадочные операции

Командир авиаБЧ с двумя специалистами руководит воздушным движением с крыши КП. За подъем авиации из ангаров отвечает офицер палубного расчета ТЭЧ. Взлет разрешается флаговым семафором авиаБЧ для поочередного старта до запрещающей отмашки (три ЛА в минуту, двадцатисекундный интервал). При приеме ЛА расчет авиаБЧ выдает световой сигнал с мостика, палубная команда готовится к приему. На удалении 0, 8 км летчик делает разворот и выполняет заход на высоте до 200 м, ориентируя машину по кормовым огням оптического привода. На заходе летчик может получить световой запрет на посадку в случае аварийной ситуации. Учёт ветра и бокового сноса ведется по указанию парового маркера кормовой части. В темное время ориентировку обеспечивают посадочные огни по ДП и кромкам палубы[15].

Посадочное оборудование

Для обеспечения укороченной посадки всех типов авиатехники корабль имеет 11 ед. поперечных индукционных аэрофинишеров Курэ-4 с торможением от барабанов трюмной электрогенераторной системы. При приеме ЛА линия тросов поднимается на высоту 35 см над палубой с постов управления на техплощадках по краям палубы. В отличие от более мощного полиспастно-гидравлического финишера КБ-3 1943 г. (военные проекты, начиная с АВ Тайхо, плавбазы Унъё-Кайё) электромагнитный финишер Курэ-4 обеспечивал торможение ЛА массой до 4 т и не мог обеспечить базирование новейших многоцелевых машин Метеор. У кормового обреза среднего подъемника (у дымовых труб) смонтирован натяжной полиспастно-гидравлический аварийный барьер Курэ-3 (при удержании аварийного ЛА сетка барьера смещается вперед на 12 м)[15].

Оптический привод

Схема посадки на корабль с использованием системы оптического привода

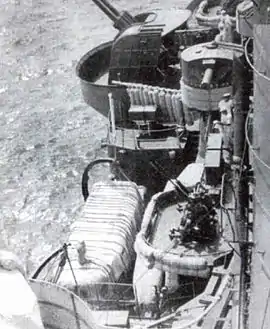

Схема посадки на корабль с использованием системы оптического привода Кормовые выстрелы оптического привода АВ Дзуйкаку

Кормовые выстрелы оптического привода АВ Дзуйкаку

В отличие от принятой в ВМС США и Великобритании практикой вывода летчика на глиссаду посадочным расчетом, АВ Императорской Японии имеет автоматическую систему оптического привода на посадку, позволяющую экипажу самостоятельно контролировать угол захода, снос и удаление[12]. Система оптического привода на посадку разработана авиаполком ВМС Касумигаура и принята на вооружение корабельной авиации с 1933 г. Система представляет комбинацию пар кормовых выстрелов с системой линз: короткую в районе задней кромки шахты кормового подъемника (4 ед. внутренних красных огней) и длинную с удалением на 15 м в нос (8 ед. внешних синих огней) с общим углом визирования 6-6,5° над кормой. При оптимальном угле снижения на глиссаде летчик визирует симметричный сине-красный коридор огней. При вертикальном отклонении угла глиссады нарушается вертикальная, при боковом — горизонтальная симметричность огней по бортам корабля. Мощность линзованного светового потока (до 1 кВт) достаточна для посадки в сложных метеоусловиях, видимость позволяет оценить удаление до корабля[12].

Проект

По первоначальному проекту авиационная БЧ проекта включала три эскадрильи видов авиации: 72 экипажа в составе 8 усиленных рот и 96 ед. ЛА корабельного базирования.

- АвиаБЧ Дзуйкаку (проект)

- Истребительная эскадрилья

- 1 усиленная рота (12 ед.)

- Торпедоносная эскадрилья

- 2 ус. роты (24 ед.)

- Легкобомбардировочная эскадрилья

- 2 ус. роты (24 ед.)

- Разведывательная эскадрилья

- 1 ус. рота (12 ед.)

- Самолетокомплекты

- 24 ед. (по 6 ед. на эскадрилью)

- Истребительная эскадрилья

Правила базирования 1937 г.

Строевой стандарт базирования авиации на кораблях впервые был установлен в утвержденных ГлШ ВМС «Правилах базирования корабельной авиации» 1937 г. (яп. Кансэнхикоки тодзайхёдзюн), по которым проект авиаБЧ Сёкаку включал:

Правила 1937 г. определялись тем, ЛБАЭ с задачей удара с пикирования по авианосным силам противника считалась главной ударной силой корабля (задачей ТАЭ являлся торпедный удар по артиллерийским силам охранения). Запас ТЭЧ составлял 16 самолетокомплектов ЛБАЭ, четверку ИАЭ и тройку ТАЭ, что давало общую численность техники на борту до 91 ЛА.

Правила базирования 1939 г.

Штаты авиаБЧ поменялись еще раз после принятия «Правил базирования корабельной авиации военного периода» 1939 г. (яп. Сэндзи кансэнхикоки тодзайхёдзюн). Смыслом принятия отдельных Правил военного периода 1939 г. было то, что в мирное время точная численность авиаБЧ по Правилам 1937 г. обеспечивалась не всегда из-за бюджетных ограничений. По данным Правилам проект Сёкаку вместе с проектами Хирю-Сорю-Тайхо входил в группировку корабельной авиации, где являлся основной ударной силой против авианесущих кораблей противника. В связи с ростом точности горизонтального бомбометания и влиянием штормовых условий на точность пикирования, возникла идея перепоручить удар по авианосным силам противника силам ТАЭ (торпедоносцы и бомбардировщики), после чего авиаБЧ получила ИАЭ двухротного и ЛБАЭ и ТАЭ трехротного состава (одна рота ТАЭ являлась внештатной РАЭ).

В ходе войны

С весны 1941 г. численность авиаБЧ была снижена до 84 ед. авиатехники. Машины обр. 1936 г. ЛБ-96 и И-96 были заменены на ЛБ-99 и И-0 (обр. 1939-40 гг.). В связи с появлением на вооружении И-0 была принята ИАЭ двухротного состава (2 самолетокомплекта), ЛБАЭ и ТАЭ трехротного состава (по 5 самолетокомплектов). При этом вся авиатехника уже не могла быть размещена только в ангарах, и принималось во внимание, что достаточно широкая полетная палуба позволяла планировать палубную парковку авиации.

По предвоенному документу ГУ авиации «Исследование ангарной вместимости корабельного состава с 1941 г.» (яп. Сёва 16 нэндоико куботодзайки какунодзёкё тёса) для АВ Сёкаку планировался также вариант авиаБЧ в составе ИАЭ и ЛБАЭ двухротного и ТАЭ трехротного состава с палубной парковкой усиленной роты ЛБАЭ (запас ТЭЧ 2 самолетокомплекта ИА и по 5 самолетокомплектов ударной авиации).

В ходе войны на кораблях базировались опытные Р-2. С 1943 г. на вооружении появились последние модификации И-0, пикировщики Комета и торпедоносцы Тяньшань[4].

| Корабль | Дата | ИАЭ | ЛБАЭ | ТАЭ | РАЭ | АвиаБЧ |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||

| Сёкаку | 1941 г. |

(18 ед. И-0) |

(27 ед. ЛБ-99) |

(27 ед. Т-97) |

(72 ед.) | |

| Дзуйкаку | ||||||

| Сёкаку | 1942 г. |

(21 ед. И-0) |

(20 ед. ЛБ-99) |

(21 ед. Т-97) |

(62 ед.) | |

| Дзуйкаку | (14 ед. ЛБ-99) |

(18 ед. Т-97) |

(63 ед.) | |||

| Сёкаку | 1942 г. |

(26 ед. И-0) |

(14 ед. ЛБ-99) |

(18 ед. Т-97) |

(59 ед.) | |

| Дзуйкаку | (27 ед. И-0) |

(27 ед. ЛБ-99) |

(18 ед. Т-97) |

(72 ед.) | ||

| Сёкаку | 1942 г. |

(18 ед. И-0) |

(20 ед. ЛБ-99) |

(23 ед. Т-97) |

(61 ед.) | |

| Дзуйкаку | (27 ед. И-0) |

(27 ед. ЛБ-99) |

(18 ед. Т-97) |

(72 ед.) | ||

| Сёкаку | (27 ед. И-0) |

(27 ед. ЛБ-99) |

(18 ед. Т-97) |

(75 ед.) | ||

| Дзуйкаку | ||||||

| Дзуйкаку | 1944 гг. |

(44 ед. И-0) |

(14 ед. Тяньшань) |

(7 ед. Р-2) |

(65 ед.) | |

Система наведения

Группа наведения дивизиона универсального калибра обслуживает 4 ед. СУО-94 ПВО (яп. Кюенсики косясоти) включающей командно-дальномерный пост КДП-94 и зенитный автомат стрельбы ЗАС-94 (яп. Кюенсики косяки/Кюенсики кося сягэкибан). Во вращающейся бронированной башне КДП-94 ПВО с круговым обзором размещен визир центральной наводки ВМЦ-94 ПВО и морской стереодальномер ДМ-94 (база 4,5 м) (яп. Кюенсики кося хоибан/Кюенсики соккёги). Расчет и передача стрельбовых данных и полных углов наводки на сопровождаемые воздушные цели производится зенитными автоматами стрельбы ЗАС-94. На дистанции до 120 каб. (22,2 км) КДП-94 и ЗАС-94 обеспечивают визуальное сопровождение и выработку стрельбовых данных для эффективной завесной стрельбы одной или несколькими спаренными батареями АК-89 по групповой воздушной цели со скоростью до 500 км/ч.

Основные технические характеристики корабельной СУО-94 ПВО 1934 г.:

Габариты и масса:

- КДП-94 - высота 1.6 м, диам. тумба/визир 1,8-5 м, масса 3.5 т

- ЗАС-94 - длина Х ширина Х высота 1.5 Х 0.6 Х 0.9 м, масса 1,25 т

Основные технические характеристики КДП-94

- время сопровождения: 20 сек.

- данные сопровождения: дальность 1.5-20 км/угол -15°-105°/азимут ±220°/

- скорость приводов: азимутальный 16°/ сек. вертикальный 8°/ сек.

- точность замеров: до 12 мин. азимут/вертикаль

- точность установки взрывателя 0.02 сек.

Основные технические характеристики ЗАС-94:

- время расчета: до 20 сек.

- Угол наведения батареи ±45°

- Вертикальный угол орудия ±30°

- установка взрывателя 1-43 сек.

Вводимые данные ЗАС-94:

- от КДП

- высота цели 0-10 км

- вертикальный угол -10°/+105°

- азимут ±220°

- данные креномера: дифферент ±10°/крен±15°

- Ввод расчетом ЗАС

- дистанция стрельбы 0,7-12,5 км

- скорость цели до 500 уз.

- Ручные поправки

- азимутальная/вертикальная ±200 м

- дистанции ±3 км

- упреждения ±3 км

- установки взрывателя ±10 сек.

Группа наведения дивизиона МЗА обслуживает 4 ед. батарейных визиров МЗА ВМЦ-95 (яп. Кюгосики кидзю косясоти) (две батареи на борт). Наведение батарей производится силовыми синхропередачами постоянного тока с повторением угла наведения и вертикального угла батарейного визира. На дистанции до 5,5 км ВМЦ-95 обеспечивает визуальное сопровождение и эффективный огонь батареи МЗА (до 6 ед. АК-96) по воздушной цели со скоростью до 500 км/ч.

Арткомплексы ПВО

Дивизион ПВО обслуживает шесть спонсонных батарей универсального морского арткомплекса АК-89 (12 ед. стволов 5 дм). Дальность стрельбы арткомплекса АК-89 70 каб. (13 км), досягаемость по высоте 9,5 км, скорострельность до 12-14 выстрелов/мин (180 выстрелов на ствол). Арткомплекс с начальной скоростью до 720 м/сек. ведет огонь фугасными и осколочно-фугасными снарядами раздельного заряжания массой 32,4 кг с дистанционным взрывателем. При угле возвышения 45° эффективная досягаемость по высоте 9,5 км, эффективная дальность завесного огня до 15 км. Техническая скорострельность системы до 14 выстрелов/мин. Установка дистанционного воздушного взрывателя ведется по указаниям ЦАП на основании данных ЗАС-94.

Дивизион МЗА обслуживает четыре батареи МЗА (8 ед. строенных АК-96, 24 ствола 1 дм). Автоматическое орудие АК-96 (Гочкисс) с начальной скоростью 900 м/с ведет огонь унитарными фугасными и осколочно-фугасными патронами 1 дм/2,5 кг. При максимальном угле возвышения 85° эффективная досягаемость по высоте 5,5 км, эффективная дальность до 7,5 км. Техническая скорострельность до 2 выстрелов/сек. (обойма 15 патронов). Батарейная наводка АК-96 силовыми синхропередачами постоянного тока от батарейных визиров МЗА ВМЦ-95. Осенью 1942 г. оба корпуса получили по паре строенных АК-96 в оконечностях и 16 ед. одинарных в районе носовых спонсонов арткомплекса ПВО. Осенью 1944 г. корпус Дзуйкаку получил до 20 съемных одинарных станков и пару строенных в районе КП[4]. Дополнительно в носовой оконечности полетной палубы корабли несут 8 станков НУРС 5 дм (по 28 неуправляемых ракет) для залповой стрельбы по заходящей по курсу торпедоносной авиации[4].

Радиотехническое вооружение

Дивизион радиолокационного вооружения (с 1944 г.) штурманской БЧ включает две РЛС слежения за воздушной обстановкой.

- 2 ед. одноканальных двухкоординатных РЛС-2 метрового диапазона

- носовая и кормовая матрасные вращающиеся антенны (три горизонтальных, четыре вертикальных диполя, 3,3×1,8 м, масса 0,8 т). Длина волны 1,5 м, мощность 5 кВт, дальность обнаружения надводной цели I ранга до 100 км. На АВ Сёкаку носовая антенна первого поколения смонтирована вместо КДП-94, антенна второго поколения на АВ Дзуйкаку - вращающаяся на крыше КДП-94.

- одноканальная двухкоординатная РЛС-3 метрового диапазона

- лестничный диполь перед стеньгой грот-маты. Длина волны 2 м, мощность 10 кВт, дальность обнаружения групповой воздушной цели 150 км, дальность определения свой-чужой 300 км.

Дивизион гидроакустического вооружения штурманской БЧ включает

- пассивную шумопеленгаторную станцию ШПС-93 (яп. Кюсансики суйтю тёонки)

- носовая эллипсообразная антенна диам. 3 м (16 электродинамических гидрофонов), диапазон 0,5-2,5 кГц, угловая ошибка до 5 гр.)

- пассивную шумопеленгаторную станцию ШПС-0 (яп. Рэйсики суйтю тёонки)

- носовая эллипсообразная антенна диам. 4 м (30 электродинамических гидрофонов), диапазон 0,5-2,5 кГц, угловая ошибка до 3 гр.)

Список корпусов

| Название корабля |

Изображение | Подрядчик | Завод | Закладка | В строю | Водоизмещение | Размеры | ГЭУ | Скорость | Артвооружение | Авиавооружение | Экипаж | Судьба |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Сёкаку Парящий журавль 翔鶴 |

ВМС | Йокосука | конец 1937 г. |

лето 1941 г. |

25,7 тыс. т | 257,5 x 26 x 9 м |

160 тыс. л. с. | 34 уз. | 16 ед. 12,7см 36 ед. 2,5 см |

72 ед. ЛА | 1, 7 тыс. чел. | Уничтожены (лето 1944 г.) | |

| Дзуйкаку Священный журавль 瑞鶴 |

Гражданский | Кавасаки-Кобэ | весна 1938 г. |

осень 1941 г. | |||||||||

История службы

Сёкаку

В конце 1941 г. в составе ДАВ №5 ВМС принимал участие в наступательной операции Гавайи — ударе по Тихоокеанскому флоту ВМС США. Получил повреждения от авианалетов весной 1942 г. в ходе боевых действий у берегов Австралии в Коралловом море, до осени находился в ремонте. В ходе оборонительной операции арх. Соломоновых о-вов осенью 1942 г. поврежден авианалетом у арх. Санта-Крус, до весны 1943 г. в ремонте. В ходе Филиппинской стратегической оборонительной операции летом 1944 г. уничтожен торпедной атакой ПЛ № 244 Кавелла ВМС США у арх. Марианских о-вов с гибелью 1,3 тыс. членов экипажа.

Дзуйкаку

В конце 1941 г. в составе ДАВ №5 ВМС принимал участие в наступательной операции Гавайи — ударе по Тихоокеанскому флоту ВМС США. Большие потери авиации весной 1942 г. у берегов Австралии в Коралловом море привели к передаче корабля из стратегической наступательной операции у ат. Мидуэй в состав сил для оккупации Алеутских о-вов. В ходе оборонительной операции арх. Соломоновых о-вов осенью 1942 г. повторно понес тяжелые потери в силах авиации у арх. Санта-Крус. В 1943 г. передал авиацию для усиления авиационной группировки базы ВМС Рабаул. В ходе Филиппинской стратегической оборонительной операции летом 1944 г. получил серьезные повреждения от авианалетов, обеспечивал ПВО о. Тайвань, осенью в составе 3-го Флота ВМС уничтожен авианалетом авиации ВМС США у о. Самар.

Комментарии

Примечания

- 「航空母艦 一般計画要領書 附現状調査」 p.25

- 「航空母艦 一般計画要領書 附現状調査」 p.29

- (яп. Авиаматки типа Парящий журавль ВМС)

- Сулига С. Японские авианосцы Сёкаку и Дзуйкаку. М., Цитадель, 1995

- Сидоренко и Пинак, 2010, с. 16.

- Сидоренко и Пинак, 2010, с. 10.

- Сидоренко и Пинак, 2010, с. 17.

- Сидоренко и Пинак, 2010, с. 12—13.

- Ленгерер, 2015, p. 106—107.

- Ленгерер, 2015, p. 106.

- Сидоренко и Пинак, 2010, с. 14.

- Сидоренко и Пинак, 2010, с. 152—153.

- Сидоренко и Пинак, 2010, с. 24—25.

- Ленгерер, 2015, p. 102, 106.

- С. Шумилин, 2010.

Литература

- на японском языке

- Приложение к журналу Мару. Корабли ВМС Японии. — Кодзин, 1989. — 260 с. — ISBN 4-7698-0453-9./日本の軍艦. 第3巻, 空母. 1

- Приложение к журналу Мару. Альбом кораблей ВМС Японии. — Кодзинся, 1996. — 134 с. — ISBN 4769807767./空母 翔鶴・瑞鶴・蒼龍・飛龍・雲龍型・大鳳 (ハンディ判 日本海軍艦艇写真集)

- на английском языке

- René J. Francillon. Japanese Aircraft of the Pacific War. — London: Putnam, 1970. — 566 с. — ISBN 370-00033-1.

- Peattie, Mark Sunburst: The Rise of Japanese Naval Air Power 1909–1941 (англ.). — Annapolis, Maryland: United States Naval Institute, 2001. — ISBN 1-55750-432-6.

- Ikuhiko Hata, Yashuho Izawa, Christopher Shores. Japanese Naval Fighter Aces: 1932-45. — Mechanicsburg, MD: Stackpole Books, 2013. — 464 с. — ISBN 978-0-8117-1167-8.

- Hans Lengerer. The aircraft carrier of the Shokaku class. — Mechanicsburg, MD: Conway Maritime Press, 2015. — С. 90—109. — ISBN 978-1591146001.

- на русском языке

- В. В. Сидоренко, Е. Р. Пинак. Японские авианосцы Второй Мировой. Драконы Перл-Харбора и Мидуэя. — Москва: Коллекция, Яуза, Эксмо, 2010. — 160 с. — ISBN 978-5-669-40231-1.

- С.Шумилин, Н.Околелов, А.Чечин. Морская Коллекция №1.Систершипы одной судьбы. Японские авианосцы Shokaku и Zuikaku: история, конструкция, боевая служба авиационное вооружение. — Москва: Моделист Конструктор, 2010.