Aichi D3A

Пикировщик «99» («Аити» D3A) ВМС Императорской Японии 海軍九九式艦上爆撃機/愛知D3A (яп. Кайгун кю:-кю:-сики кандзё: бакугэкики/Аити ди-сан-эй)[1] — двухместный цельнометаллический пикирующий бомбардировщик корабельного базирования ВМС Императорской Японии Второй мировой войны. Разработан в авиационном КБ завода «Аити». Условное обозначение ВВС союзников — «Вал» («Val»). Серийно производился в 1940-1945 гг. как основной пикировщик корабельного базирования ВМС Императорской Японии во Второй мировой войне.

| Пикировщик «99» «Аити» D3A | |

|---|---|

Пикировщик «99» в воздухе | |

| Тип | пикирующий бомбардировщик |

| Разработчик | КБ «Аити» |

| Производитель |

авиазаводы «Аити» (Нагоя) «Сёва» (Токио) |

| Первый полёт | начало 1938 г. |

| Начало эксплуатации | 1939 г. |

| Конец эксплуатации | осень 1945 г. |

| Статус | снят с вооружения |

| Эксплуатанты |

|

| Годы производства | 1940—1945 гг. |

| Единиц произведено | 1495 ед. |

Разработка

.jpg.webp)

История пикировщика «99» ВМС Императорской Японии началась в 1936 году, когда ГУ авиации ВМС Императорской Японии выдало тактико-техническое задание (ТТЗ) «№ 11»[2] на цельнометаллический пикировщик-моноплан, призванный заменить устаревший биплан «94». В конкурсе приняли участие авиационные КБ заводов «Аити», «Накадзима» и «Мицубиси». К весне 1937 года КБ «Аити» и «Накадзима» представили готовые аванпроекты и приступили к постройке опытных машин, в то время как КБ «Мицубиси» в силу загруженности работой над перехватчиком «0» сняло свой проект с конкурса. В КБ «Аити» пикировщик-моноплан «ТТЗ ВМС № 11» разрабатывался под заводским шифром «AM-17». По предложенной аэродинамической схеме пикировщика «Хe-70» «Блиц» и на основе опыта доводки и лицензионного производства пикировщика «94», также разработки «Хейнкель», в КБ «Аити» был спроектирован цельнометаллический моноплан с характерным для немецкой конструкции широким эллиптическим крылом. С целью снижения массы и обеспечения палубного разбега коллектив конструкторов принял решение отказаться от складной конструкции крыла и шасси.

Первая опытная машина была завершена постройкой в конце 1937 г.. Летные испытания выявили малую тяговооружённость использовавшегося 14-цилиндрового двухрядного радиального двигателя «Котобуки-1»[3][4], сильное курсовое рысканье и тряску на пикировании при выпуске аэродинамических тормозов, но машина была признана концептуально удачной и принята в доводку. Доработанный вариант был оснащен 14-цилиндровым двухрядным двигателем «Кинсэй-3»[5], модернизированными тормозными щитками, оперением с форкилем и удлиненным фонарем. Весной 1939 г. доведенные пикировщики «ТТЗ № 11 ВМС» КБ «Аити» и КБ «Накадзима» прошли войсковые испытания ВМС, и по их результатам на вооружение под строевым шифром «99» была принята машина КБ «Аити».

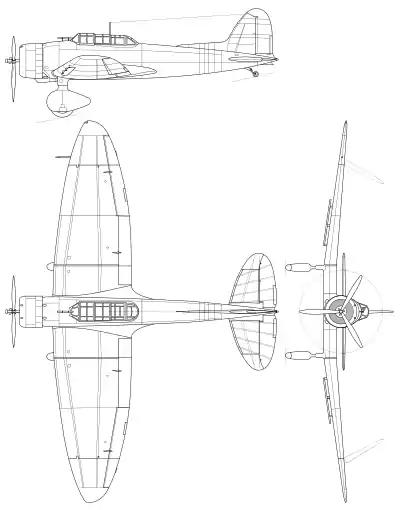

Конструкция

Двухместный одномоторный цельнометаллический низкоплан с фюзеляжем-полумонокок овального сечения. Двухлонжеронное крыло включает цельнометаллический центроплан со скруглёнными законцовками эллиптической формы и оперением классической схемы с матерчатой обшивкой. Для облегчения корабельного базирования крыло имеет складывающие вручную крыльевые законцовки без гидропривода, устойчивость пикирования обеспечивается выпуском аэродинамического тормоза в районе переднего лонжерона. Шасси жесткое трёхстоечное с хвостовым колесом, основные стойки — с аэродинамическими обтекателями. Экипаж — 2 чел.: летчик-оператор и стрелок-радист, размещенные в кабине продольно под единым фонарем.

Серийные машины комплектовались различными модификациями 14-цилиндрового двухрядного радиального двигателя «Кинсэй»[6] воздушного охлаждения разработки КБ «Мицубиси» мощностью от 1000 до 1300 л. с. с трёхлопастным ВИШ-автоматом. Бомбовая нагрузка составляла 1 ед. на пилоне под фюзеляжем (250 кг) и 2 ед. на подкрыльевых (60 кг), сброс с которых производился с прицельного крутого пикирования. Стрелковое вооружение составляли 2 синхронизированных пулемёта «97» (7,7 мм) под капотом двигателя и турельный пулемёт «92» (7,7-мм) у стрелка-радиста.

Производство

Производство серийной модификации «99-1-1» было развернуто с 1940 г. на авиазаводе «Аити». Серийные машины комплектовались более мощными двигателями «Кинсэй-4-3»[7] и «Кинсэй-4-4»[8]. Для курсовой устойчивости при пикировании на серийных машинах была увеличена площадь оперения путем установки форкиля и произведён ряд доработок. Выпуск продолжался до лета 1942 г., составив 470 ед.[9]. Сразу после запуска первой модификации в производство в КБ «Аити» начались работы по модернизации конструкции. К лету 1940 г. был готов проект модернизированной модификации «99-1-2» с двигателем «Кинсэй-5-4»[10], но однако заказчика уже не устраивали предлагаемые тяговооруженность и скорость пикировщика. В результате была разработана ещё более глубокая модернизация «99-2» с увеличенным запасом топлива, без бронеплит и протектированных баков, что позволило поднять максимальную скорость при некотором ухудшении дальности. Облегченный вариант «99-2» производился совместно авиазаводами «Аити» и «Сёва» с лета 1940 г. при общем объёме выпуска в 1016 ед.[11].

Модификации

- «99-1»

- «99-1-1» — с двигателем «Кинсэй-4-3» (1000 л. с.)/«Кинсэй-4-4» (1070 л. с.)

- «99-1-2» — с двигателем «Кинсэй-5-4» (1300 л. с.)

- Спарка «99-1-2» — учебно-боевой пикировщик с дублированным управлением

- «99-2» — облегченный с увеличенным запасом топлива

Технические характеристики

| «ТТЗ № 11» (AM-17) |

«99-1» | «99-2» | |

|---|---|---|---|

| Размах | 14,5 м | 14,37 м | 14,37 м |

| Длина | 9,9 м | 10,12 м | 10,2 м |

| Высота | 3,3 м | 3,3 м | 3,3 м |

| Площадь крыла | 33 м² | 35 м² | 35 м² |

| Сухая масса | 2 т | 2,4 т | 2,6 т |

| Cнаряжённая масса | 3,4 т | 3,7 т | 3,8 т |

| Максимальная масса | н/д | 3,9 т | 4, 1 т |

| Двигатель | «Кинсэй-3» (840 л. с.) |

«Кинсэй-4-3» (1000 л. с.) |

«Кинсэй-5-4» (1300 л. с.) |

| Максимальная скорость | 394 км/ч | 386 км/ч | 425 км/ч |

| Нагрузка на крыло | 103 кг/м² | 102 кг/м² | 109 кг/м² |

| Дальность | н/д | 1630 км | 1560 км |

| Дальность с ПТБ | н/д | 1820 км | 2380 км |

| Потолок | 6 км | 8, 1 км | 10,9 км |

| Посадочная скорость | 111 км/ч | 122 км/ч | 130 км/ч |

| Вооружение | ? | Стрелковое: («97», «92») 2 ед. синхр., 1 ед. на турели Подвесное: 1 ед. кал. 250 кг 2 ед. кал. 60 кг |

То же |

Боевое применение

Начальная фаза войны

Боевое применение в Китае

Летом 1940 г. предсерийные машины «99» были переданы в состав корабельных авиагрупп «Кага» и «Акаги», а также сводных авиаотрядов ВМС в оккупированных Китае и Фр. Индокитае. Высокие для авиации конца 1930-х гг. маневренность и скорость пикировщика «99» позволяли при необходимости самостоятельно вести воздушный бой с истребительной авиацией ВВС Китая, в связи с чем машина получила высокую оценку военных лётчиков ВМС Императорской Японии.

Удар по Тихоокеанскому флоту ВМС США

К осени 1941 г. все оснащенные новейшими пикировщиками авиаотряды и корабельные авиагруппы ВМС передислоцировались в метрополию, где проводилось сосредоточение авиации ВМС в преддверии грядущей войны. На конец 1941 г. на вооружении авиаотрядов и корабельных авиагрупп ВМС насчитывалось 141 ед. (67 троек) пикировщиков «99-1». Большая часть которых находилась в составе трех корабельных авиадивизий 1-го (авианосного) флота (Маневренного отряда) ВМС[12]. Пикировщики «99» и торпедоносцы «97» составили костяк корабельной ударной авиации Маневренного отряда ВМС при налете на Перл-Харбор, где были потеряны 22 машины. В первом смешанном эшелоне 2-й ДАВ[13] имелось 17 пикировочных троек[14], которые нанесли одновременные нанесли БШУ как по аэродромам, так и по корабельному составу[15] 1-й и 2-й линейных корабельных дивизий Тихоокеанского флота ВМС США на стоянках, где была потеряна одна машина. Во втором штурмовом эшелоне имелось 26 пикировочных троек, но результативность второй штурмовки оказалась ниже со значительно более высокими потерями[16].

Наступление на Австралию и захват о. Цейлон

Второй операцией стратегического значения для корабельной ударной авиации Маневренного отряда ВМС стал налет на п. Дарвин (Австралия) в начале 1942 г.. В налете принимало участие 27 пикировочных троек двух[17] корабельных авиадивизий, которые смогли выполнить задачу благодаря господству в воздухе корабельной истребительной авиации. Налет корабельной авиации на несколько месяцев вывел из строя инфраструктуру порта и уничтожил часть стоявших на рейде кораблей ВМС США.

С весны 1942 г. в ходе общего наступления на о. Цейлон ударная авиация трех[18] корабельных авиадивизий наносила БШУ по островным базам и стоянкам Дальневосточного флота ВМС Великобритании. Налеты[19] на центральный п. Коломбо прошли успешно, но основные силы ВМС Великобритании успели выйти в море. Корабельный резерв ударных групп приступил к поиску основных сил противника. Ведшим поиск в открытом море 17 пикировочным тройкам трех дивизий удалось обнаружить и уничтожить крейсера «Корнуолл» и «Дорсетшир» ВМС Великобритании, затонувшие после 15 прямых попаданий кал. 250 кг каждый. Ударной авиации Маневренного отряда ВМС также удалось обнаружить и уничтожить в открытом море у о. Цейлон АВ «Гермес» ВМС Великобритании и несколько военных судов. Весной 1942 г. при обороне п. Морсби[20] в боевых столкновениях в Коралловом море ударные группы 5-й ДАВ, несмотря на растущие потери в людях и технике, смогли уничтожить в море АВ № 2 «Лексингтон» и повредить АВ № 5 «Йорктаун» ВМС США.

Перелом в ходе боевых действий

Уничтожение Маневренного отряда ВМС Императорской Японии у ат. Мидуэй

Переломным моментом боевых действий стало лето 1942 г., где в боевых действиях у западной оконечности Гавайского архипелага (ат. Мидуэй) налетом палубной авиации ВМС США в море был уничтожен костяк сил Маневренного отряда ВМС: 1-я[21] и 2-я[22] ДАВ. До потопления всех кораблей 6 пикировочных троек 2-й[23] ДАВ нанесли БШУ по ОГ № 17 «Йорктаун» ВМС США в открытом море, добившись трёх прямых попаданий калибра 250 кг. Истребительным прикрытием группировки было уничтожено 11 машин, 3 ед. сбиты ПВО авианосца. Поврежденный АВ № 5 «Йорктаун» через некоторое время был потоплен торпедной атакой ударной группы АГ «Хирю».

Оборона архипелага Н. Гвинеи

Обороняясь от продвигающихся на юго-восточном направлении с австралийского плацдмарма к арх. Н. Гвинеи корабельных отрядов ВМС и соединений КМП США, ВМС Императорской Японии осенью 1942 г. навязали противнику встречное сражение у арх. Соломоновых о-вов для обороны внешнего рубежа стратегической базы Рабаул. Единственная боеспособная[24] корабельная авиадивизия Маневренного отряда ВМС встретилась с оперативными группами № 16 («Энтерпрайз») и № 17 («Хорнет») ВМС США. 5-я ДАВ имела на вооружении корабельных авиагрупп 54 ед. пикировщиков «99», которым за два месяца летне-осенних боев удалось в открытом море дважды тяжело повредить АВ № 6 «Энтерпрайз» и уничтожить АВ № 8 «Хорнет».

Оборона архипелага Соломоновых островов

В 1942 г. на вооружение корабельных авиагрупп ВМС стали поступать пикировщики модификации «99-2», но в связи с наличием в КБ «Аити» в разработке пикировщика «Суйсэй» следующего поколения, пикировщики «99» постепенно выводились в учебные и береговые авиаотряды ВМС. В связи с утратой корабельной истребительной авиацией преимущества перед палубной авиацией ВМС США в воздухе, машины разработки 1930-х гг. с малой тяговооруженностью и отсутствием бронирования несли тяжелые потери. Продолжая сдерживать продвижение соединений ВМС и КМП США у арх. Соломоновых о-вов в 1943 г. имевшие на вооружении пикировщики «99» береговые авиаотряды ВМС понесли тяжелые потери от ПВО наступающих корабельных группировок.

Уничтожение 2-й авиадивизии ВМС императорской Японии у Марианских островов

В 1944 году пикировщики «99» находились на вооружении одного соединения корабельной авиации — уничтоженная в боевых действиях ат. Мидуэй и вновь сформированная 2-я ДАВ ВМС[25], имевшая на своих кораблях до 12 пикировочных троек. В операции по обороне Марианских островов ударные группы пикировщиков «99-2» 2-й ДАВ были в основном уничтожены палубной авиацией и корабельным ПВО наступающих корабельных группировок.

См. также

Примечания

- «Корабельный бомбардировщик ВМС образца «Девяносто девять»/D3A конструкции «Аити»

- Т. н. ТТЗ ВМС (яп. 十一試 Дзю:-ити-си)

- 「寿」 (яп. «Котобуки») «Долголетие»

- Разработки «КБ Накадзима» мощностью 730 л. с.

- Разработки КБ «Мицубиси» мощностью 840 л. с.

- 「金星」 (яп. «Кинсэй») «Венера»

- Двухрядный радиальный разработки КБ «Мицубиси» мощностью 1000 л. с.

- То же мощностью 1070 л. с.

- D3A Val B5N Kate Ударные самолёты японского флота. — М.: Война в воздухе, выпуск № 25

- Радиальный двухрядный мощностью 1300 л.с

- 815 ед. произведено заводом «Аити», 215 ед. заводом «Сёва»

- АГ «Акаги» (15 троек), АГ «Сорю» (12 троек) и АГ «Сёкаку» (18 троек)

- АГ «Сёкаку» и АГ «Дзуйкаку»

- 51 машина

- Линкоры ВМС США № 36 «Невада», № 37 «Оклахома», № 43 «Теннесси», № 46 «Мэрилэнд» и № 48 «З. Вирджиния»

- 7 троек (21 машина)

- 1-й и 2-й ДАВ

- 1-й, 2-й, и 5-й ДАВ

- Включавшие до 13 пикировочных троек 1-й ДАВ

- арх. Н. Гвинея

- АГ «Кага» и АГ «Акаги»

- АГ «Сорю» и АГ «Хирю»

- АГ «Хирю»

- 5-я ДАВ, АГ «Сёкаку», АГ «Дзуйкаку»

- Средние АВ «Дзюнъё» и АВ «Хиё»

- Отряды «Камикадзэ»

Литература

- D3A Val B5N Kate Ударные самолёты японского флота. — М.: Война в воздухе, выпуск № 25.

- Aichi D3A Val Type 99 Carrier Dive-Bomber. — Famous Airplanes of the World 33, выпуск № 33.

- Aichi Navy Type 99 Carrier Dive-Bomber. — Maru Mechanism of Military Aircraft, выпуск № 11.

- S. Fleischer, Z.Szeremeta. Aichi D3A Val, Nakajima B5N Kate.

- Francillon, R. J. Japanese Aircraft of the Pacific War. — London: Putnam & Company Ltd., 1970. — P. 271-276. — 509 p. — ISBN 978-0870213137.

- Колов С. Пикирующий охотник за кораблями. О японских самолётах фирмы "Аичи" D3A1 и D3A2 // Крылья Родины. — М., 2000. — № 12. — С. 11-13. — ISSN 0130-2701.