Лезгины в Дагестане

Лезги́ны в Дагеста́не (лезг. Лезгияр Дагъустанда) — северная часть лезгинского этноса, коренное население и один из титульных народов Республики Дагестан. По данным переписи 2010 года в Республике Дагестан проживало 385 240 лезгин (13,3 % населения Дагестана) — это четвёртая по численности населения этническая группа этого региона.

| Лезгины в Дагестане Лезгияр Дагъустанда | |

|---|---|

| Численность |

|

| Язык | лезгинский |

| Религия | ислам (суннитского толка) |

| Родственные народы | табасараны, агулы, рутулы, цахуры, удины, арчины, будухи, крызы и хиналуги |

| Происхождение | кавказские албаны |

История

Кавказская Албания

Леки — это одно из племен Кавказской Албании. Предки современных лезгин[2][3]. Население Кавказской Албании — албаны (не имеют отношения к балканским албанцам и представителям казахского рода албан) — изначально представляло собой союз 26 племён, говоривших на различных языках лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи[4]. К ним относились албаны, гаргары (рутульцы, цахуры), утии (удины), гелы, чилби, леги (лезгины)[5], сильвы, лпины. Многочисленные племена албанского племенного союза населяли территории между Иберией и Каспийским морем, от Кавказского хребта до реки Кура, хотя территория проживания албаноязычных племён распространялась и южнее, к Араксу. Албаноязычные племена — гаргары, гелы, леги, чилби, сильвы, лпины, цоды — населяли предгорья Большого Кавказа и Южный Дагестан.

Лакз

Лакз — раннефеодальное государственное образование VI—XIII веков, охватывавшее в основном ареал расселения лезгиноязычных народов[6] на территории современного Южного Дагестана и Северного Азербайджана[7][8]. Сведения письменных источников о Лакзе весьма отрывочны, но они позволяют иметь определённое представление о существовавшем политическом образовании. Во второй половине XI века власть и влияние ширваншаха в Южном Дагестане значительно усиливается. К 1074 году «ширваншах занял земли Восточного и Западного Лакза» и, после ожесточённых боёв с населением в течение 1074—1075 гг., насильно собирал с них харадж[32]. Во времена Мас’уда ибн Намдара (секретарь, автор сборника переписки; одно время состоял при ширваншахе Фарибурзе I (азерб.)русск.) лакзы были настолько мирно настроены, что ширваншах хотел использовать их в качестве посредников для обращения гумиков в ислам.

По сведениям Балазури, в эпоху арабских завоеваний полководец Мерван поселяет хазар «между Самуром и Шабираном, на равнине в области Лакз». По сообщениям Йакута «…страна ал-Лакз, они народ многочисленный… (у них) деревни благоустроенные и районы многочисленные». Ибн ал-Асир упоминает, что монголы при первом походе встретили севернее Дербента народ лакзов[9], под которыми он подразумевает жителей не только Южного Дагестана, а всех горных районов Дагестана, независимо от их этнической принадлежности. Но в местном употреблении и у арабских географов термин «лакзы» или «лезгины» применяется только к племенам Южного Дагестана[10].

Дербентский эмират

Дербентский эмират — государство, возникшее на прикаспийском торговом пути с центром в городе Дербент. В 654 г. арабы захватили Дербент, хотя вплоть до 735 г. Дербент был ареной ожесточённых сражений между арабами и хазарами. И лишь в 735 г. арабам удалось сделать Дербент своим военно-административным центром Арабского халифата в Дагестане, а также крупнейшим торговым центром и портом, очагом распространения ислама в Дагестане и оставался таким вплоть до 10-12 вв. В период конца 12 — начала 13 вв. Дербент существует как самостоятельное феодальное владение — Дербентский эмират. Чеканилась своя монета. В 1239 г. Дербентский эмират входит в состав Золотой Орды, закончив своё существование как самостоятельное владение, а в 1437 г. стал провинцией государства Ширваншахов. Касаясь территории эмирата, Гарнати отмечает, что Дербентское княжество тянулось тогда к югу на несколько десятков километров и включало в свои границы город Шабран, к западу простиралось не далее ближайших горных ущелий, а на севере включало часть табасаранских земель. Интересны также взаимоотношения между Дербентским эмиратом, Ширваном и Лакзом. Так, профессор Р. Магомедов пишет: «При определении отношений между Дербентским княжеством, Лакзом, Ширваном междоусобные распри нельзя считать определяющим мотивом. Факты свидетельствуют, что народы Дербентского княжества, Лакза чувствовали свою близость к ширванскому населению и чутко прислушивались к событиям в Ширване. Когда в Ширван вступили кочевники-даиламиты, ширваншах Йазид обратился к Дербенту с просьбой о помощи, и население Дербента помогло ему, и даиламиты были изгнаны из Ширвана»[11].

Нашествие монголов

В начале XIII века в результате завоеваний Чингис-хана и его преемников в Центральной Азии сложилось обширное монгольское государство. В течение 1220 и 1222 годов через территорию Закавказья проносятся монгольские орды. В 1221 году монголы разграбили город Бейлаган и вырезали его население. Затем, обложив данью Гянджу, двинулись в сторону Грузии. После этого монголы направляются к Дербенту и, пройдя через него, направляются на север. На своём пути они встречали сопротивление горцев. Ибн аль-Асир описывал: «Пройдя Дербенд-Ширвана, татары вступили в области, в которых много народностей; аланов, лакзов, и несколько тюркских племен (та’ифа), ограбили и убили много лакзов — мусульман и неверующих, и произвели резню среди встретивших их враждебно жителей тех стран и дошли до аланов, состоящих из многих народностей»[12].

В 1231 году монголы вторично вторгаются на Кавказ, разграбили Марагу, превратили в руины Гянджу. Затем они штурмом взяли и разрушили Дербент, превратив его в свою стоянку, откуда они совершали вторжения в горные районы Восточного Кавказа. Так, проф. А. Шихсаидов пишет: «Путь монгольских войск из Дербента в Кумух лежал через лезгинские районы по маршруту: Дербент-Табасаран-Касумкент-Хив (или Курах)-Рича-Чираг-Кумух».

Лезгинские вольные общества

В XV—XVII вв. происходит процесс объединения лезгинских земель. Вокруг более крупных и сильных селений объединяются мелкие селения, образуя союз сельских общин, так называемые вольные общества. В Дагестане таким образом сформировались Ахтыпаринское, Алтыпаринское и Докузпаринское вольные общества, а также Курахский союз. Историки полагают, что истоки лезгин лежат в образовании этих федераций[13]

Главным селением Ахтыпаринского союза было лезгинское селение Ахты[14][15]. Первое письменное сообщение об Ахтыпаре относится к началу XVIII века, однако, этот союз сельских общин, несомненно, существовало раньше; в данное вольное общество в разные периоды времени входило от 11 до 19 сёл по среднему течению реки Самур с прилегающими ущельями, а также сёла бассейна реки Ахтычай. По данным К. Крабе (первая треть XIX века), Ахтыпара состояла из 25 селений, Докузпара — из восьми селений.

В Докузпаринском союзе селения Пиркент и Каладжиг управлялись старшинами Микрага. В Мискиндже, делившемся на шесть сельских участков, от каждого из участков избиралось по одному аксакалу. В отличие от других селений, лишь в Микрахе, Кара-Кюре и Куруше старшины избирались от каждого участка (мехле) селения. Эти общества по принципу управления представляли собой демократические единицы. В некоторых источниках их называют также республиками. Например, генерал Паулуччи в рапорте военному министру Румянцеву в 1812 году называл все «вольные» общества Южного Дагестана «республиканскими обществами лезгинцев»[16].

В 1812 году союзы сельских общин Самурской долины (Ахты-пара, Докуз-пара, Алты-пара и др.) были поставлены под контроль коменданта Кубы[17].

Кавказская война

К началу Кавказской войны значительная часть лезгинских земель уже находилась в зависимости от Российской империи. Так, к 1810 году зона проживания лезгин-кубинцев, Кубинское ханство, было включено в состав России и трансформировано в Кубинский уезд[18]. Вскоре, в феврале 1811 года, было оформлено вхождение в состав Империи самурских вольных обществ лезгин-самурцев, Ахтыпара, Докузпара, Алтыпара. Вольные общества полностью сохранили внутреннее самоуправление, обязывались платить царской администрации подати. Русские войска в Самурской долине не размещались[19]. В 1812 году в Кюре, территории проживания лезгин-кюринцев, были размещены русские войска, власть казикумухских ханов свергнута и учреждён протекторат Российской империи — Кюринское ханство[20].

После введения царского управления самурские лезгины были объединены в Самурский округ. В Кюринское ханство вошли территории Кюринской плоскости, Курахского, Кушанского, Агульского и Ричинского союзов сельских обществ. А кубинские лезгины вошли в состав Кубинского уезда Бакинской губернии. По новому административному устройству лезгинское население оказалось в составе разных политических образований. Лезгины Кубинского ханства вошли в состав Бакинской губернии, лезгины Кюринского ханства, Табасаранского майсумства и Самурского округа вошли в состав Дагестанской области. По приказу князя Барятинского, наместника царя Николая I на Кавказе, южная граница Дагестанской области была определена по р. Самур[21].

В 1838 году в Кубинской провинции, где в том числе проживали лезгины-кубинцы, вспыхнуло народное восстание. Оно было вызвано недовольством местных жителей политикой царской администрации и нежеланием местных жителей пополнять ряды царских войск. Также возымели действие обращения имама Шамиля, призывавшего население Кубинской провинции к восстанию. Восстание приняло стихийный характер, совсем скоро повстанцы осадили столицу — Кубу. Помимо Кубинской провинции боевые действия шли также и в Самурской долине. В 1839 году, после поражения объединённых сил горцев в Аджиахурском сражении, русские подавили основные очаги сопротивления. Для упрочения власти в регионе были основаны Ахтынская и Тифлисская крепости.

В 1848 году имам Шамиль предпринял поход на Самурский округ. По ходу продвижения войск имама, рутульские и лезгинские сёла один за другим переходили на сторону мюридов, оказываясь в состоянии открытого мятежа. Вскоре мюриды заняли центр округа — Ахты. Начался штурм Ахтынской крепости. По свидительству летописца Шамиля, Мухаммад-Тахира, местные жители особенно ожесточённо штурмовали крепость, из-за чего множество из них легло в бою. Однако, определённая часть горцев, запершись в крепости, поддерживала русскую сторону. По причине тактических просчётов имам Шамиль был вынужден отступить от Ахтов и вскоре вовсе оставил Самурский округ. Были предприняты карательные меры в отношении самурских сёл в связи с мятежом. По свидетельству современников, особенно пострадало селение Хрюг — село было разорено, а жители подались в горы.

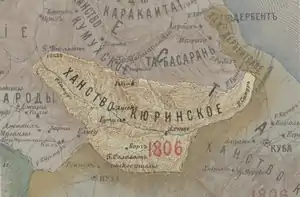

Кюринское ханство

В 1791 году казикумухский правитель Сурхай-хан захватил Курах и присоединил его к Казикумухскому ханству. Согласно П. К. Услару, в 1812 г. территория Кюра, бывшая в составе южного Табасарана, была приобразована русскими властями в Кюринское ханство. В состав Кюринского ханства вошел Курах, который стал столицей ханства. Местное крестьянство испытывало гнёт со стороны казикумухских владетелей, и часто организовывало восстания. В конце 1811 года Шейх-Али хан Дербентский и Сурхай-хан, подкупленные Турцией, возобновив действия против русских, двинулись на Кубу. Против Шейх-Али хана и Нухбека, сына Сурхай-хана, в Курах выступил русский отряд. 15 декабря 1811 года русские войска штурмом взяли Курах и Сурхай-хан бежал в Кази-кумух. Изгнание Сурхай-хана было воспринято в Кюре как освобождение. Управление в Кюре на особых условиях было поручено Асланбеку, непримиримому врагу своего дяди Сурхай-хана. После ухода русских войск из Кюры Сурхай-хан решил вернуть себе её. Местные жители выступили против отряда Сурхая. Им на помощь пришел русский отряд во главе с генерал-майором Хатунцевым. Сурхай-хан понес тяжелые потери и вынужден был отступить. В 1812 году царское правительство официально признало Кюринское ханство, в которое вошли вся Кюринская плоскость, территория Курахского, Кошанского, Агульского и Ричинского союзов сельских обществ. Правителем ханства был назначен Асланбек. 23 января 1812 года царское правительство подписало с кюринским ханом дополнительные условия, по которым в селе Курах располагался гарнизон царских войск из двух батальонов пехоты и сотни казаков для защиты кюринского владения. Хан обязывался всеми мерами стараться привести в покорность России соседние вольные общества. создали округа. 12 июля 1820 году власть над Казикумухским ханством, захваченным русскими войсками, была передана к Кюринскому хану Аслан-хану. В том же году в состав ханства вошли сёла Кошанского союза сельских обществ. В 1839 году Казикумухское ханство было выведено из-под власти Кюринского хана. В 1846 году ханство было включено в состав Дербентской губернии[22]. В 1838—1839 годах кюринцы приняли участие в Кубинском восстании. В 1842 году при подходе сил имама Шамиля к Кази-Кумуху, Кюринский хан Гарун-бек перешёл на сторону имама, сдав ему крепость с гарнизоном и боеприпасами. Сам Гарун-бек был отправлен Шамилём в Курах, а его сын Аббас-бек был взят в аманаты. После ухода мюридов, русский отряд под командованием полковника Заливкина арестовал Гарун-бека, и отправил его в Тифлис. Ханом Кюринского ханства был назначен его брат Юсуф-бек.

В 1847 Гарун-бек вновь управляет ханством, однако его правление проллилось лишь год. Затем, с 1848 до самого конца существования Кюринского ханства в 1864 году им вновь правил Юсуф-бек. Последний хан отличался корыстолюбием, жестокостью, пренебрежительным отношением к своим подданным, чем и настроил народ ханства против себя, из-за чего ханство было ликвидировано, а на его месте образован Кюринский округ Дагестанской области[23]. В 1864 году Кюринское ханство было ликвидировано как политическое образование, а на его месте был образован Кюринский округ, включённый в состав Дагестанской области[24].

Восстание 1877 года

К 1870-х гг. на Северном Кавказе обострились классовые противоречия, а также усилилось недовольство населения политикой российского царизма. Значительную роль в провоцировании восстания сыграла также подрывная деятельность османских эмиссаров. 12 (24) апреля 1877 года Россия объявила войну Османской империи и её войска начали наступления на всех фронтах, в том числе кавказском. Одновременно с началом военных действий житель г. Самсир Веденского округа Алибек-хаджи поднял восстание против царской власти. Вскоре восстание перекинулось и на Дагестан. 12 сентября восстали лезгины Кюринского округа Дагестанской области и, перейдя 15 сентября Самур, они вторглись в Кубинский уезд Бакинской губернии, где по пути сожгли штаб 34-го Ширванского полка. Кавказское командование начало активные действия против повстанцев, и в конце октября и начале ноября царские войска подавили восстание в Южном Дагестане.

Численность

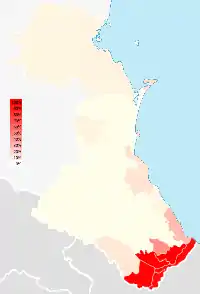

Лезгины традиционно проживают в Южном Дагестане. Первая советская перепись 1886 года[уточнить] зафиксировала в Дагестане 99,246 лезгин, а по данным переписи 2010 года численность лезгинского населения составило 387,746 человек. Около 52 % лезгин в Дагестане исторически населяют Ахтынский (99 %), Дербентский (19 %), Докузпаринский (94 %), Курахский (99 %), Магарамкентский (96 %), Сулейман-Стальский (99 %), Хивский (39 %) и Рутульский (10 %) районы, а также проживают в селе Куруш Хасавюртовского района. Городское население лезгин главным образом сосредоточенно в городах Дербент (34 %) и Каспийск (22 %) где являются первыми по численности народом, незначительно уступая по численности кумыкам и даргинцам проживают в Махачкале (15 %), третьи по численности в городах Дагестанские Огни (18 %) и Избербаш (8 %), а также проживают в городах Кизляр, Хасавюрт, Южно-Сухокумск и Кизилюрт.

Динамика численности лезгинского населения в Дагестане

| 1886[25] | 1897[26] | 1926[27] | 1939[28] | 1959[29] | 1970[30] | 1979[31] | 1989[32] | 2002[33] | 2010[34] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 99.246 | 94.605 | 90.508 | 96.751 | 108.615 | 162.721 | 188.804 | 204.370 | 336.698 | 385,240 |

Культура

Первый лезгинский театр возник в 1906 году в селе Ахты. Первый спектакль был подготовлен и продемонстрирован только для мужчин в доме А. Ашуралиева. После этого решили продемонстрировать спектакль и перед женщинами, однако местное мусульманское духовенство воспротивилось и спектакль был сорван.

Площадку для выступлений предоставила администрация в Ахтынской крепости. Таким образом, первое публичное выступление драмкружка состоялось в крепости.

В 1935 году театр получил название Государственный лезгинский драматический театр.

В 1938 году театру присвоено имя народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского.

В 1949 году театр был переведён в город Дербент. В 1955 труппа пополнилась выпускниками ГИТИСа. Театр – участник Дагестанской декады в Москве (1960).

С 1988 года художественным руководителем театра является Эседуллах Наврузбеков – режиссёр, драматург, театровед. Был награждён премией «Золотая пальма» международной ассоциации «Партнерство ради прогресса» (Париж, 1998).

В 1997 году театр получил нынешнее название – Лезгинский государственный музыкально-драматический театр имени С. Стальского.

Религия

Подавляющее большинство верующих лезгин в Дагестане исповедуют ислам суннитского толка шафиитского мазхаба, меньшинство ханафитского мазхаба[35]. Единственный населенный пункт составляющее исключение является аул Мискинджа Докузпаринского района которые исповедуют ислам шиитского толка джафаритского мазхаба. Шииты от всей численность лезгин составляют 0,4 %.

Повседневная жизнь лезгин тесно связана с исламом. Общественная группировка лезгинского села делится на кварталы. Распространены крупные территориально-родственные поселения (один квартал — один сихил). Каждое селение имело мечеть, сельскую площадь — ким, где собирались старейшины на сельский сход для решения наиболее важных вопросов общественной жизни села[36].

До принятия ислама у лезгин были свои представления о мире. Существовали семь земель и семь небес (ирид чилер, ирид цавар).

Земля стояла на спине огромного быка. Перед ним все время кружился овод (насекомое). Когда бык, выведенный из терпения оводом, крутил головой, происходило землетрясение. А если бык вздумает сдвинуться с места, наступит конец света – последний день Земли. А вот еще одна древняя легенда.

Солнце и луна, по преданию, были братом и сестрой. Однажды, когда сестра-солнце мазала куском овчины глиняный пол, брат-луна вступил с ней в спор о том, кому из них в какое время суток восходить над землей. Брат-луна считал, что сестре-солнцу лучше выходить в ночное время во избежание нескромных взглядов людей, а ему – мужчине – лучше днем. Сестра ответила, что это ее не пугает, так как тем, кто на нее посмотрит, она вонзит в глаза огненные иглы. Рассердившись на то, что брат не соглашается с ней, она ударила его по лицу мокрым куском овчины, что оставило на лице луны-брата несмываемые пятна.

По народному поверью, затмение происходило от того, что пророк Джабраил закрывал их своим крылом от людей в наказание за грехи и что затмения влекли за собой всяческие несчастья – мор, неурожай, падеж скота.

Многие верования, обряды и обычаи, сложившиеся у народа с языческих времен, ислам использовал и приспособил к мусульманским верованиям.

Религия — дин.

Вера — инанмишвал.

Молитва — капI.

Мечеть — мискIин.

Пророк — пайгъамбар.

Легенда — кьиса.

Некоторые традиции доисламской эпохи до сих пор сохранились в народе.

Пиры лезгин – это одиночные могилы или небольшие каменные мавзолеи. Каждый из них связан с легендой о том или ином святом. В одних, по преданию, похоронен святой, другие – это места, где останавливался святой, в некоторых захоронены люди, отличавшиеся при жизни особым даром.

Деревья или кусты, что растут около пиров, также считаются священными, к ним паломники привязывают куски ткани. Они часто являются местом хранения священных книг, коранов.

Пожалуй, главное место среди древнейших доисламских святынь у лезгин занимает Эренлар (Шалбуздаг) – священная гора выше селений Микрах и Мискинджа Докузпаринского района. Сюда в летний период стекаются паломники не только из всех районов Южного Дагестана, но и из Азербайджана и всего Дагестана. Эренлар включает целый комплекс природных памятников, почитаемых как святые места. Поднимаясь по склону Шалбуздага, паломники останавливаются на поляне пира Сулеймана – здесь шейх Сулейман умер, идя на поклонение святой горе. На этом месте паломники совершают молитвы, раздают садака (милостыню).

Прибыв на место – относительно ровную поляну, где расположены мечеть и огромные каменные нагромождения, будто воздвигнутые великанами, паломники, совершив молитву, на специальном плоском камне режут жертвенных овец. Мясо варят в больших котлах, хранящихся здесь, и раздают всем паломникам. Кусок сырого мяса (примерно 2 кг) каждый паломник берет с собой, чтобы приобщить к освященной еде и тех, кто не смог совершить восхождение.

В углу одного из каменных «дворов» есть узкое вертикальное отверстие, сквозь которое поднимаются желающие очиститься от грехов. Если человек грешен, камни отверстия смыкаются вокруг него и не отпускают до тех пор, пока грешник вслух не сознается в грехах, не пообещает жертвоприношение в пользу бедных и сирот. Если человек без греха, он, даже если очень полный, легко и свободно проходит через отверстие.

Язык

Лезгинский язык входит в лезгинскую подгруппу нахско-дагестанской группы северокавказской языковой семьи. В Дагестане среди лезгин распространен также русский язык. В Дагестане они говорят на двух наричиях лезгинского языка: кюринском и самурском. Кюринское наречие включает в себя гюнейский, яркинский и курахский диалекты; самурское — докузпаринский переходный диалект и ахтынский диалект[37]. Помимо этого имеются самостоятельные говоры: курушский, гилиярский, фийский и гелхенский[38].

По данным переписи 2010 года[39] в России лезгинским языком владело 402 173 человек. В настоящее время в Дагестане растёт доля лезгинской молодёжи, не владеющей родным языком, что в будущем может привести к исчезновению сначала литературного, а позже и разговорного лезгинского языка.

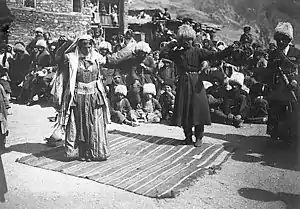

Танец

У многих народов есть свои ритуальные танцы. Были и есть они и у лезгин: танец охотников, танец чабана, «арасар», «женги» — боевые танцы и мн.др. Танец «Лезгинка» сохранил отголоски далеких времен — языческих верований и обрядов. Весь танец в различных его постановках и исполнениях в основе своей представлял особый ритуал перед охотой или перед боем. Облаченные в одежду с перьями орлов юноши имитировали движения орлов преследующих добычу и загоняющих ее в западню. Затем орел бросается на добычу и забирает ее. В роли добычи (куропатка, горлица, голубка, соколиха) выступали девушки. Так и родился «лекьерин кьуьл»- танец орлов. Со временем танец превратился в своеобразное соревнование юношей в джигитовке и смелости (бросание ножей), в изяществе и грациозности, быстроте и ловкости. Гордо раскинув руки-крылья и встав на пальцы, джигит-орел, словно в полете, описывает плавные круги вокруг девушки-горлицы, а затем ускоряет движения, чтобы окончательно завладеть добычей. Таким образом, юноши показывали свою удаль и темперамент перед девушкой, чтобы она обратила внимание только на него, чтобы она из многих «орлов» выбрала именно его. И девушка своим изящным и плавным танцем-полетом выказывала свое особое отношение к избраннику и выбирала самого смелого, самого ловкого джигита для улучшения потомства «орлов».

Смелый, искрометный, удалой танец понравился всем и быстро распространился у всех соседних народов. Грузины назвали его «лекIури», иранцы — «лазги», дагестанские народы — «лезгинка». Под таким названием танец и распространился по всему миру и известен во всех дальних уголках планеты.

Сами лезгины не называют его лезгинкой, ибо это и так понятно, чей танец. У лезгин существуют много модификаций этого танца: «Хкадардай кьуьл» («Прыгающий, скачущий танец»), «Зарб кьуьл» («Быстрый танец»), «Авара кавха» («Обнищавший староста») и др.

О «быстром» народном танце упоминается в песнях и сказках лезгин. Согласно одной легенде, такой танец исполняла девушка, когда услышала муштулух (благую весть), что ее братья победили врага и возвращаются домой.Такой танец танцевала всадница на скале из героической песни «Всадница, гарцевавшая на скале». Искрометную «Лезгинку» танцевал и герой одноименного эпоса Шарвили. Враги подсыпали под его ноги горох, чтобы одолеть его, когда, поскользнувшись на горохе, он упадет…

«Сегодня танец на лезгинских свадьбах, праздниках исполняются множество песенных и танцевальных мелодий. Но особой популярностью и любовью у молодежи пользуются «быстрые» танцы. На таких мероприятиях юноши и девушки приглядываются друг к другу, знакомятся. Юноша взглядом и вежливым жестом руки приглашает понравившуюся девушку на танец. Молодые объяснятся в своих чувствах языком танца. Когда девушка завершает танец и собирается уходить, то юноша, как бы преграждает ей путь. И девушка сама выбирает: продолжить танец или уходить. Если девушка решила больше не танцевать и уходить, то юноша, приложив правую ладонь к сердцу и чуть кланяясь, благодарит девушку за танец. В лезгинском танце есть своеобразное табу: юноша, как бы близко не подходил к девушке во время танца, даже платья ее не должен касаться. Это считается большим оскорблением и вызовом мужчинам из рода девушки. И такие оскорбления зачастую завершались кровопролитием и кровной местью.

В период завоевания Лезгистана арабами песни и танцы были в запрете, хотя их и исполняли. В советский период песенно-танцевальная культура народов приобрела новое развитие.

Примечания

- Сборникъ свѣдѣній о кавказскихъ горцахъ, Объёмы 5-6. стр.-26

- Мая Павловна Абрамова, Владимир Иванович Марковин. Северный Кавказ : Историко-археологические очерки и заметки: Сборник статей. РАН. Институт археологии., 2001

- Сара Ашурбейли. Государство Ширваншахов. Элм, 1983

- Древние и современные языки кавказских албанцев

- Академии наук СССР Лезгины // Народы Кавказа. — 1960. — Т. 1. — С. 504. — 1302 с.

- не общепризнанное определение

- А. Р. Шихсаидов, Т. М Айтберов, Г. М.-Р. Оразаев, З. Ш. Закарияев Ахтыпара: страницы истории

- Дагестанские исторические сочинения. Наука, 1993. C.-208. ISBN 5-02-017586-2, 9785020175860

- Абдуллаев И.X. и Микаилов К. Ш. К истории дагестанских этнонимов лезг и лак // Этнография имён. — М.: Наука, 1971. — С. 20.

- АБУ ХАМИД АЛ-ГАРНАТИ СОЧИНЕНИЯ

- Магомедов P. M. История Дагестана. Махачкала, 1968.

- Ибн ал-Асир. Полный свод истории (рус.), Восточная Литература.

- James Stuart Olson. An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires. — Greenwood Publishing Group, 1994. — С. 438. — ISBN 0313274975, 9780313274978.Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]The Lezgin refer to themselves as the Lezghi (Lezgi), but they are also known as Kurin, Akhta, and Akhtin. Russians refer to them as the Lezginy. Historians believe that their origins lie in the merger of the Akhty, Alty, and Dokuz Para federations.

- Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Надписи X — XVII вв. Тексты, переводы, комментарий, вступительная статья и приложения Л. И. Лаврова. — М.: Наука, 1966. — Т. 2, часть 1. — С. 178.

- С.С. Агаширинова. Материальная культура лезгин XIX-начало XX в. — Наука, 1978. — С. 116.

- ЦГИА Груз. ССР, ф. 8, д. 237, л. 74

- История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. — 1917 г.) / отв. ред. А.Л. Нарочницкий. — М.: Наука, 1988. — С. 114.

- Кубинское ханство в БСЭ

- Процесс присоединения Южного Дагестана к России и усиление колониального и феодального гнета в 1 четверти 19 в. (недоступная ссылка)

- Юсуф-бек Хан Кюринский

- От родового сознания — к общедагестанскому единству. Лезгины. (недоступная ссылка). Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 23 сентября 2015 года.

- Лезгистан в составе России (недоступная ссылка). Дата обращения: 9 апреля 2016. Архивировано 13 октября 2010 года.

- Юсуф-Бек Кюринский

- Курах-дере в историческом процессе Дагестана

- Без части Самурского округа.

- По данным о родном языке.

- Без Ачикулакского округа.

- ТЕРРИТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ДАГЕСТАНА (1939 г.).

- ДАГЕСТАНСКАЯ АССР (1959 г.).

- ДАГЕСТАНСКАЯ АССР (1970 г.).

- ДАГЕСТАНСКАЯ АССР (1979 г.).

- ДАГЕСТАНСКАЯ АССР (1989 г.).

- РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН (2002 г.).

- РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН (2010 г.).

- П.И. Пучков. РАЗДЕЛ II. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ. СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ. www.isras.ru. Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 3 февраля 2012 года.Оригинальный текст (рус.)[показатьскрыть]Умеренный шафиитский мазхаб преобладает среди дагестанских народов (кроме ногайцев), его придерживаются чеченцы, большинство ингушей, большая часть живущих в России курдов (потомки выходцев из Армении и некоторое число потомков выходцев из Туркмении), небольшая группа обосновавшихся в России талышей.

- От родового сознания — к общедагестанскому единству. Лезгины (недоступная ссылка). Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 23 сентября 2015 года.

- Языки народов СССР: в 5-ти томах. Иберийско-кавказские языки. — М.: Наука, 1967. — Т. 4. — С. 528—542.

- Лезгинский язык. БСЭ.

- Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года