Топонимия Еврейской автономной области

Топонимия Еврейской автономной области — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории Еврейской автономной области.

По состоянию на 23 декабря 2020 года, в Государственном каталоге географических названий в Еврейской автономной области зарегистрировано 1684 названия географических объектов[1], в том числе 112 названий населённых пунктов. Ниже приводятся списки наиболее значимых природных объектов и крупнейших населённых пунктов Еврейской автономной области с характеристиками их этимологии.

История формирования топонимии

Регион получил своё нынешнее название в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 7 мая 1934 года «О преобразовании Биро-Биджанского района в автономную Еврейскую национальную область»[2]. Ранее, 20 августа 1930 года ЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании в составе Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района». Постановление от 7 мая 1934 года предусматривало предоставление этому национальному району статуса автономной области.

Формирование топонимии региона шло на протяжении веков, российские исследователи выделяют следующие этапы её формирования[3]:

- раннеисторический (I тыс. до н. э. — IV в. н. э.);

- средневековье (IV—XVII века), включающий в себя время культур мохэ и чжурчжэней;

- русский (XVII век — начало XX века), время присоединения к России территории Среднего Приамурья и возникновения русских поселений в регионе;

- советский (1930-е — до 1990 г.), время интенсивного переселенческого движения на Дальний Восток, создание и развитие ЕАО;

- современный (с начала 1990-х годов по настоящее время).

Наибольший вклад в формирование ойконимов области внёс советский период, длившийся чуть более полувека[3]. В это период формирование топонимии региона носило двойственный характер: с одной стороны, появлялись советские топонимы, в частности, шло переименование старинных казачьих станиц (так, станица Михайлово-Семёновская вначале получила название Блюхерово[4], в честь В. К. Блюхера, а после его репрессирования была переименована в Ленинское, как и весь район области). Аналогичным образом получили свои названия сёла Калинино, Кирово, поселки Октябрьское (бывший Сталинск (с 1934 года), ранее Сталинфельд)[4], Смидович, Имени Тельмана. Наряду с переименования старых, возникали и новые топонимические объекты: посёлок Семисточный (Семичастный) в Облученском районе, село Песчаное в Смидовичском.

С другой стороны, в регионе появлялись ойконимы еврейского происхождения. В процессе освоения территории возник целый ряд населённых пунктов с названиями на идише, либо имеющих в своем названии еврейскую тематику, как, например, сёла Валдгейм, Бирофельд, Найфельд (Биробиджанский район), сёла Амурзет (Октябрьский район), Икор (Смидовичский район)[5]. «Валдгейм» в буквальном переводе с идиш обозначает «дом в лесу», как бы указывая, нам с чего началось строительство этого села; «Найфельд» и «Бирофельд» в переводе с идиш указывают на разработку «нового» и, соответственно, «бирского» полей в этом районе, Амурзет — аббревиатура от сложного названия «Амурское земельное еврейское товарищество» (название организации по переселению трудящихся евреев на Дальний Восток), ИКОР — аббревиатура, которая обозначает «Американская организация помощи еврейскому землеустройству в СССР» (организация, созданная в 1925 году и активно участвовавшая в развитии хозяйства региона в начале 1930-х годов).

Состав топонимии

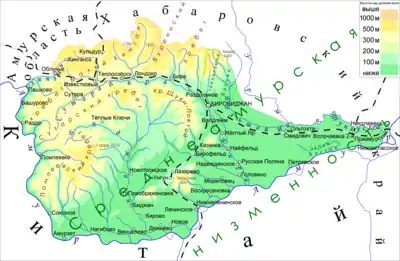

В регионе выделяется два основных топонимических ареала[3]:

- западный, занимает около 70 % площади области и включает в себя на севере верховья реки Биры с прилегающими к ней землями (отроги хребтов Малого Хингана), на западе и юге — долину реки Амур с прилегающими к ней землями Средне-Амурской низменности. На востоке перемычкой этого ареала является средняя и южная части долины Биры;

- восточный — занимает около 30 % области, включающий в себя на севере земли вдоль долин рек Ин и Тунгуска, до впадения последней в реку Амур на западе. На юге — это полоса приамурских земель, протянувшаяся от места впадения Биры в Амур и соединяющаяся на востоке с северными границами этого ареала. Восточная граница этого ареала является общей с западным ареалом — средняя и южная части долины реки Биры.

Согласно исследованиям российских топонимистов, около 80 % современных ойконимов в регионе русского происхождения, около 15 % происходят из якутского и тунгусо-маньчжурских языков (эвенский, маньчжурский) и менее 5 % имеют еврейское происхождение[5]. Административный центр области — Биробиджан — был основан в 1915 году как железнодорожная станция Тихонькая, в 1931 году переименован в посёлок Биробиджан, в 1937 году получил статус города. Название «Биробиджан» имеет эвенкийское происхождение: так называли пространство между реками (от бира — река + биджан, биджен — постоянное стойбище)[6].

Примечания

- Государственный каталог географических названий. Реестры ГКГН

- Постановление Президиума ВЦИК от 7 мая 1934 г. «О преобразовании Биро-Биджанского района в автономную Еврейскую национальную область» Архивная копия от 5 июня 2014 на Wayback Machine.

- Комплексный историко-географотопонимический подход к исследованию территорий (на примере Еврейской автономной области)

- Об административном устройстве автономной Еврейской национальной области

- Имена собственные на карте ЕАО (недоступная ссылка). Дата обращения: 1 июня 2014. Архивировано 5 июня 2014 года.

- Биробиджану — 70: страницы истории

Литература

- Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь / отв. ред. Р. А. Агеева. — 2-е изд., стереотип. — М.: Русские словари, Астрель, АСТ, 2002. — 512 с. — 3000 экз. — ISBN 5-17-001389-2.