Ораниенбаумская электрическая линия

«Ораниенбаумская электрическая линия» (неофициальное название — Оранэл или Оранэла[2][3]) — уникальная железнодорожная линия, созданная в Петрограде в начале XX века вдоль Петергофской дороги, которая должна была связать Нарвскую заставу со Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом и Красной Горкой (общая длина — около 66 км[4]). По сути, Ораниенбаумская электрическая линия — первый в Российской империи проект пригородных электропоездов (если не считать созданной в 1901 в польском городе Лодзь).

| Ораниенбаумская электрическая линия | |

|---|---|

| Годы работы | с декабря 1915 |

| Страна | Россия |

| Город управления | Санкт-Петербург |

| Состояние | частично построена, присоединена к трамвайной сети Ленинграда в 1929 году, используется его маршрутами № 36 и 60 |

| Подчинение | «Общество Ораниенбаумской электрической линии» |

| Протяжённость |

проект: 66 км[1]; введено в эксплуатацию: 25 км |

История

Предпосылки строительства железной дороги

Идея прокладки трамвайной линии вдоль Петергофской дороги была выдвинута в 1898 Леонтьевым и Ковалинским, которые получили право на изыскания трассы будущей дороги. К началу XX века Петергофская дорога от Санкт-Петербурга до Стрельны представляла невообразимый контраст заводских фабричных корпусов и дымящих труб, бараков и лавок для рабочих, деревянных храмов и богоугодных заведений, дачных поселков и редких сохранившихся дворянских усадеб, в которых еще теплилось былое великолепие екатерининского века. Некоторые из усадеб подчас в неузнаваемом виде дошли до нашего времени: Кирьяново, Ульянка, Александрино, дачи Сиверса и Воронцовых.

Жившая днем и ночью бурной жизнью дорога нуждалась в решении транспортной проблемы. Передвижение на значительные расстояния пешком и на гужевом транспорте явно отставало от времени. Балтийская железная дорога, проложенная еще в середине 19-го века от Санкт-Петербурга до Стрельны и Петергофа, не решала проблемы. Она шла в паре километров от Петергофской дороги и имела слишком редкие остановки. Так назрела идея создать первую в России пригородную электрическую железную дорогу, нечто среднее между трамваем и современной «электричкой»…

Строительство ОЭЖД (1909—1915)

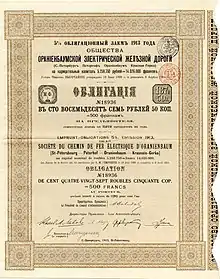

В 1909 г. осуществление проекта перешло к «Обществу Ораниенбаумской электрической железной дороги» (Устав Высочайше утвержден 19 июня 1909 года[6]). Учредителями ее были пять человек: инженеры С.А. Бернатович и А.А. Кистер, предприниматели С.К. Максимович и Л.А. Осташев, князь А.Д. Львов. Спустя некоторое время значительная доля акций принадлежала бельгийским акционерам[7]. В 1912 был уложен первый отрезок железнодорожного пути на участке Автово—Стрельна. В 1913 началось строительство линии по проекту инженера С. А. Бернатовича, который победил в конкурсе. Центральная электростанция строилась в границах Петербурга на берегу реки Екатерингофки, а три тяговые подстанции возводились в посёлке Княжево (сохранилась постройка «кирпичного стиля» на проспекте Стачек вблизи Трамвайного проспекта), в Стрельне и Мартышкине (также сохранилась в составе бывшего механического завода вблизи путепровода). В Княжеве, рядом с Автово, появился вагонный парк с мастерскими (впоследствии трамвайный парк имени Котлякова, пр. Стачек, 114).

Участниками строительства и авторами технических усовершенствований были известные отечественные инженеры: профессор Политехнического института А. В. Вульф, будущий академик Г. О. Графтио, профессор Института инженеров путей сообщения Г. К. Мерчинг, будущий профессор ЛЭТИ А. А. Смуров. К военной осени 1914-го на протяжении 38 километров (до Мартышкина) было уложено двухпутное железнодорожное полотно, возведены искусственные сооружения и от Нарвских ворот до Стрельны подвешена контактная сеть. С началом Первой мировой войны пришлось отказаться от заказанных за границей составов и воспользоваться эвакуированными из Риги трамвайными вагонами.

Запуск ОЭЖД (1915—1917)

С началом Первой мировой войны строительство электрической железной дороги стало практически невозможным: не доставало строительных материалов, рабочих рук. Рельсы и шпалы со складов Общества реквизировались для военных нужд. Невозможной стала поставка из-за границы вагонов и оборудования, не говоря уже о том, что практически весь капитал Общества находился в Бельгии. Главная проблема – катастрофически не хватало энергии для будущей дороги, так как оборудование мощностью 6 МВт для Центральной станции дороги задерживалось. Вдобавок оказалось, что оно может работать только на английском угле, которого в Петрограде практически не было.

Однако война, помешавшая запуску Оранэлы, неожиданно помогла. Многократно вырос объем производства военной продукции на Путиловском заводе, что потребовало привлечь дополнительную рабочую силу со всего Петрограда. Нормально добраться питерские рабочие могли только до Нарвских ворот, а далее надо было идти пешком или ехать на переполненной конке, которая шла не быстрее пешеходов. Было решено запустить движение по недостроенной Оранэле хотя бы до Путиловского завода. Для этого реквизировали обычные городские трамваи из Риги, которая неминуемо попадала в зону немецкой оккупации.

Пришедшие в 1915 году 12 моторных и 12 прицепных вагонов рижского завода «Феникс» (будущего РВЗ, который поставлял трамваи и электрички во все концы СССР) были расширены и получили название МФ (то есть «моторный, феникс»). Они имели штанговый токосъемник (как у троллейбуса) и этим визуально отличались от городских трамваев. По иронии судьбы самый нужный – головной участок Оранэлы – от Нарвских ворот до Путиловского завода, доставшийся в наследство от Путиловской линии «конки» оказался наименее подготовленным, что пришлось срочно устранять.

Поскольку Центральная станция в Волынкине была не готова, участок был запитан от городской сети. 9 января 1916 года по линии от Нарвских ворот до Путиловского завода началось «коммерческое движение». Строительство и эксплуатация железной дороги не прекращалась несмотря на трудности. К осени 1916 г. составы Ораниенбаумской эл.ж.д. ходили уже в Лигово до т.н. остановки «Привал» (современный перекресток пр. Стачек и пр. Маршала Жукова).

Поезда ходили каждые 3-5 минут от Нарвских ворот до Путиловского завода, и каждые 15 минут до Привала. Однако грянула уже Февральская революция, в мае 1917 года строительство на остальном участке было полностью прекращено. Но всего за неделю до Октябрьского вооруженного восстания еще обсуждалось размещение в Англии большого заказа на поставку оборудования для недостроенной Оранэлы.

Оранэла (1918—1929)

Ораниенбаумская электростанция на 1917 год имела два агрегата по 3 тыс. кВт каждый. В 1919 году в условиях наступления немцев и отсутствии английского угля, на котором они только и могли работать, агрегаты были эвакуированы и вывезены на копи Кизеловского угольного треста[8], где ещё весной 1918 года был составлен проект Кизеловской ГРЭС мощностью 15 тыс. квт[9]. В отсутствие электрической тяги трамвайные составы, следовавшие по рельсам Оранэлы, подцепляли к паровозу. В 1920-е годы рельсы и шпалы от Стрельны до Ораниенбаума были демонтированы и отправлены в Азербайджан[2]. В 1926 году заработала линия Баку – Сабунчи, рельсы для которой были сняты с участка Стрельна – Ораниенбаум. Использовалось также электрооборудование, контактный провод. Фактически Оранэла, которая должна была стать первой отечественной электричкой, таковой и стала. Но только будучи «перенесенной» в солнечный Азербайджан.

Уже в 1918 году Оранэла продолжила работу.

1 мая 1920 г. дорога стала называться «Ораниенбаумской электрической линией Северо-Западных железных дорог» или «ОранЭЛ С.-З. ж. д.», в просторечии «Оранэла». Оранэла имела несколько маршрутов (нумерация не соотносилась с городским трамваем): №1 до Путиловского завода, №3 – до Привала, наконец, в июле 1920 г. был открыт маршрут №4 до Стрельны (сначала до современного кольца №36, а с 1924 г. электросеть проложили до дворца А.Д. Львова). В свое последнее лето 1920 г. в Стрельну на трамвае ездил отдыхать Александр Блок. Билет стоил 7 коп. за участок (до Стрельны их было пять).

Прибыльная дорога практически сразу стала объектом спора между «железнодорожниками» и «городом». «Город» настаивал на том, что Оранэла – это по сути трамвай, и ее пути должны быть включены в городскую трамвайную сеть. Ведь пассажирам (в том числе рабочим, добиравшимся до Путиловского завода) приходилось делать пересадку у Нарвских ворот, а также дополнительно платить за проезд по Оранэле. «Железнодорожники» считали Оранэлу уникальным опытным участком для изучения возможностей электрического пригородного железнодорожного транспорта.

Прорабатывался компромиссный вариант, при котором участок Оранэлы от Автова до Стрельны через вновь прокладываемую соединительную ветвь «подключался» к Балтийском вокзалу и становился полноценной железнодорожной линией. Участок же от Нарвских ворот до Автова отходил бы в трамвайную сеть. В районе современной ст. м. «Кировский завод» планировалось создать «транспортно-пересадочный узел». Однако начавшиеся в 1928 году работы неожиданно были свернуты и через год Оранэла полностью перешла трамвайному управлению Ленкомотхоза. С 1 октября 1929 года Оранэла с Княжевским парком стала Стрельнинской линией ленинградского трамвая. В этом же месяце Княжевский парк переименовали в честь Ивана Ефимовича Котлякова бывшего рабочего Московского трамвайного парка, члена ВЦИК и ЦИК СССР.

От электрички к трамваю (1929—1941)

Летом 1929 года еще до окончательного перехода Оранэлы к городскому трамваю произошло символическое событие – у Нарвских ворот были соединены пути двух транспортных систем. Сразу несколько маршрутов ленинградского трамвая были продлены за Нарвскую заставу. Появилось кольцо за Путиловским заводом. Возможно именно оно еще до войны вдохновило архитекторов послевоенного времени на создание уникального ансамбля Комсомольской (Круглой) площади.

Оранэла, войдя в городскую трамвайную сеть, дала ей мощнейший импульс к развитию. Движение по присоединенной ветви было очень интенсивным. Перед войной количество трамвайных маршрутов, проходивших по улице Стачек у Кировского завода достигало восьми. К 1930 г. был «выращен» 25-километровый маршрут-рекордсмен №28: от Московского вокзала до Стрельны. Трамвай преодолевал его за полтора часа. Недолгое время «рижские» вагоны Оранэлы бегали по городским линиям с двумя токоприемниками – штанговыми и дуговыми. Отличал их от городских трамваев и «железнодорожный» зеленый цвет. Постепенно «рижанки» исчезли.

Успехи первых пятилеток внушали уверенность в возможности достройки Оранэлы. В районе Кикенки (Стрельна) появилась новая тяговая подстанция. Во второй пятилетке планировалось запустить 16-километровую ветку от Стрельны до Нового Петергофа. В 1934 году избавились, наконец, от первого пересечения трамвайных и железнодорожных путей. У пересечения улицы Стачек и Путиловской железнодорожной ветки в районе Кировского завода выстроили красивый путепровод по проекту архитектора Н.А. Троцкого, действующий до сих пор.

В это же время на пути Оранэлы вышел и принципиально новый трамвай ЛМ-33/ЛП-33 – знаменитая «американка», отличавшаяся вместительностью и заокеанским лоском. Для нее в Сосновой поляне и Стрельне обустроили разворотные кольца. На загородном участке от Автова до Стрельны ЛМ-33 шел со средней скоростью 28 км/ч. Появилась и «электричка» в современном понимании этого слова. 25 января 1933 года по Балтийской ж.д.-линии в направлении Ораниенбаума пошли первые в Ленинградском узле пригородные электропоезда. К началу войны ленинградский трамвай (в отсутствие метрополитена) перевозил 90% пассажиропотока и был главным видом транспорта.

Война (1941—1945)

Петергофское шоссе и проходящая по нему Стрельнинская линия оказалась в самом пекле обороны Ленинграда. Немецко-фашистские войска уже 17 сентября 1941 года заняли Стрельну и Урицк — современный микрорайон между ст. Лигово и Петергофским шоссе. Немцы вышли к Финскому заливу и на ближние подступы к Ленинграду. Движение на Стрельнинской линии прекратилось 15 сентября, на ней «застряло» по разным данным до 30 вагонов.

Линия фронта прошла по реке Лиговке (Дудергофке) примерно там, где сегодня пролегает проспект маршала Жукова. Участок Стрельнинской линии от «Привала» до Стрельны оказался под контролем немецких солдат, которые охотно позировали для фото на фоне расстрелянных трамваев. Трамвайные пути как и все шоссе оказались под непрерывным артобстрелом. Насыпи использовались как укрытия, рельсы и шпалы дли для фортификационных нужд. До сих пор мы не можем быть уверены, что найдены все останки наших воинов по обеим сторонам Петергофской дороги. 8-10 октября 1941 вдоль трамвайных путей была предпринята попытка соединить позиции 8-й и 42-й армий силами 124 танковой бригады, которая привела к большим потерям живой силы и техники.

В районе Княжевской подстанции из трамвайного парка вывели трамваи, которыми перегородили Петергофское шоссе. В память об этом в 2007 году у въезда в трампарк установлен памятник Блокадному трамваю. За основу взят настоящий трамвай «МС-4».

Часть трамвайной линии, которая осталась за советскими войсками, продолжала использоваться по мере возможности. На небольших паровичках поезда с трамвайными вагонами и грузовыми платформами подвозили на передний край обороны бойцов, снаряды, увозили в город раненых. Эта суровая и неожиданная роль трамвая нашла отражение в стихах Веры Инбер, писавшей «Трамвай идет к заставе, трамвай идет на фронт».

15 апреля 1942 года после страшной блокадной зимы снова заработал Ленинградский трамвай, что было важным и символическим событием в осажденном городе. Среди пяти открытых маршрутов был и № 9: от 2-го Муринского проспекта до Нарвских ворот. В апреле 1943 года заработала трамвайная линия между Нарвскими воротами и Кировским заводом. В ходе операции «Январский гром» 18 января 1944 года была освобождена Стрельна, а вместе с ними израненные «пленные трамваи».

В декабре 1944 года трамваи начали ходить до Кировского кольца, в мае 1945 — до трамвайного парка им. И. Е. Котлякова.

Возрождение и послевоенное развитие Стрельнинской линии (1945—1991)

Во время войны Стрельнинская линия оказалась разрушена на всем протяжении. Но уже 17 мая 1945 г. возобновилось движение от Кировского завода до Княжевской подстанции. Началось разминирование Петергофского шоссе, восстанавливались трамвайные вагоны, оказавшиеся «в плену» у немцев. Пути от Автова до Стрельны были проложены фактически заново.

В 1951 году началось движение 36-го трамвайного маршрута от Казанского собора до Сосновой поляны, а через год и до Стрельны (протяженность 22,5 км). Сбылась идея вывести Оранэлу в центр города к знаменитому храму. Она принадлежала еще ее «отцу» Станиславу Бернатовичу, который предлагал соединить эстакадной линией Нарвскую заставу и площадь у Казанского собора.

Оранэла как и прежде была на переднем крае трамвайных инноваций. В 1964 году участок Автово-Стрельна стал первой в СССР линией скоростного трамвая. Здесь проходили проверку все новые трамвайные вагоны, выпускавшиеся в Ленинграде.

Преображенная Оранэла разветвлялась и совершенствовалась. К 1962 году ее участок от Нарвских ворот до Автова проложили в стороне от проспекта Стачек. В 1971 проложили маршрут-ответвление №52 от бывшего «Привала» до жд-платформы «Сосновая поляна». Так символически реализовалась другая идея Оранэлы: соединить Оранэлу с Балтийской железной дорогой.

В 1978 заработал 56-й маршрут по ул. Маршала Казакова в район новостроек Юго-запада. В том же году был построен «Кронштадтский» путепровод в Автово. В 1979 году для удобства рабочих проложена ветвь на ЛЭМЗ в районе Сосновой поляне (сейчас конечная остановка 60-го маршрута трамвая).

Современное состояние Стрельнинской линии (1991—наст. вр.)

Очередным испытанием для Оранэлы стали не только «лихие 90-е годы» но, что еще удивительнее, благополучные «нефтяные» 2000-е. Длина путей петербургского трамвая с 600 километров (первое место в мире!) сократилось более чем в два раза. 36-й маршрут ужался до Оборонной ул., исчез 35-й маршрут и открытая еще до войны ветвь на Турухтанные острова. К 100-летию Петербургского трамвая (!) закрылось движение до кольца у Нарвских ворот – одного из первых в Санкт-Петербурге и служившего стыком между Оранэлой и городским трамваем. Возникла кощунственная идея его вообще разобрать. Трамвайная сеть города разорвалась на две несвязанных части, длина трамвайных путей достигла минимума – около 240 км.

В 2013-м году начал ходить трамвай до Нарвских ворот (№16), в 2017-м году обновлена Стрельнинская линия. В Санкт-Петербурге на маршрутах появляются современные трамваи, в сентябре 2019 года из бывшего трампарка Оранэлы на линию вышли отечественные низкопольные трамваи «Витязь-М».

В 2017 году проведен капитальный ремонт Стрельнинской линии. Это в том числе позволило запустить в сентябре 2019 года современные отечественные низкопольные трамваи «Витязь-М» до кольца «ЛЭМЗ».

В 2019 году в здании Княжевской подстанции открыт частный Музей Оранэлы.

Артефакты Оранэлы

До наших дней вдоль полуторакилометрового участка между железнодорожными платформами Университет и Мартышкино сохранились пять неразобранных разновеликих железобетонных мостов, один из которых до сих пор используется для автомобильного транспорта (улица Связи)[10]. Наиболее крупные из них упираются в земляные холмы искусственного происхождения, появившиеся здесь ещё раньше в начале 1860-х годов при прорытии ручным способом русла для прокладки железной дороги Санкт-Петербург — Ораниенбаум.

6 апреля 2019 года в здании Княжевской подстанции, где работает спортивно-досуговый центр, открыт небольшой бесплатный Музей Оранэлы.

В 2020 году была благоустроена и превращена в аллею часть насыпи Оранэлы возле Знаменки в Петергофе. В 2021 году предполагается аналогичным образом благоустроить остальную часть насыпи. В общей сложности аллея между Санкт-Петербургским шоссе и безымянным ручьем будет достигать длины около 1 км[11].

Оранэла в литературе

- В книге «Республика ШКИД», которая во многом является документальной, по Оранэле шкидовцы отправляются летом на дачу в Стрельну. Важная деталь в повести: «У Нарвских ворот переменили моторный вагон с дугой на маленький пригородный вагончик с роликом. Места в этом вагончике всем не хватило, и часть ребят перелезла на платформы». Речь идёт о начале 1920-х годов, когда Ораниенбаумская линия действовала ещё отдельно от городской трамвайной сети и на ней использовался другой тип моторных вагонов. Сама дача шкидовцев, по всей видимости, находилась во Львовском дворце, так как трамвай по тексту остановился на «кольце», дача находилась рядом с ним, а до Великой Отечественной войны трамвайное кольцо Стрельнинской линии находилось за рекой Стрелкой, прямо перед Львовским дворцом.

- А. Блок весной и летом 1919—1920 г.г. часто, иногда ежедневно ездил на Оранэле в Стрельну. Последнюю поездку он, будучи тяжело больным, совершил всего за два месяца до своей смерти.

- Иосиф Бродский, любивший поездки на трамвае №36 описал Стрельнинскую линию в стихотворении "Описание утра": "Соскочить с трамвая и бежать к заливу, бежать к заливу в горизонтальном пейзаже падая, утопая".

Аналоги

Подобная ораниенбаумской линия была построена в те же годы от Удельной до 1-го Парголова с силовой подстанцией у Поклонной горы. Линия действовала как трамвайная, а в годы блокады использовалась (на паровой тяге) в связке с узкоколейками для доставки торфа на электростанции города. В 1982 году продлена до кольца на улице Жени Егоровой, существовавшее кольцо в 1-м Парголове было при этом разобрано. До настоящего времени значительная часть линии (вдоль Выборгского шоссе) существует в «железнодорожном» варианте — на отдельной насыпи.

Примечания

- от Нарвских ворот до Красной Горки

- Журнал «Нева» 2005, № 8, седьмая тетрадь, Владимир Парахуда, Загадочный ОРАН

- Журнал Санкт-Петербургский университет ISSN 1681—1941 / № 28-29 (3653-54), 12 декабря 2003 года — Воссоздать Оранэлу! (недоступная ссылка). Дата обращения: 3 февраля 2008. Архивировано 5 марта 2016 года.

- А. И. Карху «Истоки» — От «Конки» до электрички

- Scripophily.ru Старинные ценные бумаги

- Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том XXIX. Отделение 1. 1909

- Записки наблюдателя | Петербург. Подстанция Ораниенбаумской электрической линии. 1914

- Н. Д. Аленчикова. В буднях великих строек. Пермское книжное изд-во, 1977, с. 81.

- Баканов С. А. Строительство районных электростанций по плану ГОЭЛРО на Урале //Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 32 (170). История. Вып. 35. С. 67.

- Почти что живая История на расстоянии вытянутой руки, про которую мало кто знает

- Насыпь железной дороги в Петергофе превратят в аллею в этом году // Канонер. — 16 февраля 2021

Литература

- Гольцов Н. Н. История Оранэлы — Стрельнинской трамвайной линии. В документах и воспоминаниях. — СПб.: Сударыня, 2006. — 254 с.

Ссылки

- ГУП «Электротранс» — Оранэла — первая российская электричка

- Журнал «Нева» 2005, № 8, седьмая тетрадь, Владимир Парахуда, Загадочный ОРАН

- Журнал «Санкт-Петербургский университет» ISSN 1681—1941 / № 28-29 (3653-54), 12 декабря 2003 года — Воссоздать Оранэлу!

- Журнал «Октябрьская магистраль» / № 78 (13505), 26 апреля 2003 года — Как Ораниенбаумская электродорога стала трамвайной Архивная копия от 18 ноября 2015 на Wayback Machine

- Журнал «Петербургские магистрали» / № 17 (6019), 18 мая 2005 года — Начало строительства ОРАНЭЛы

- Журнал «Наука и жизнь» — Из Петербурга в Петергоф по морю и посуху

- А. И. Карху «Истоки» — От «Конки» до электрички

- Ораниенбаумская электрическая железная дорога

- «Оранэла» — первый пригородный трамвай

- Оранэла — первая электричка России / Ратная палата