Клеточный центр

Клеточный центр, или центросома (от др.-греч. σῶμα — тело) — немембранная органелла в клетках эукариот, состоит из двух центриолей и перицентриолярного материала. Является главным центром организации микротрубочек (ЦОМТ) эукариотической клетки, играет важнейшую роль в клеточном делении, участвуя в формировании веретена деления. Из центросомы образуются реснички и жгутики. Центросомы характерны для клеток животных, их нет у высших растений, у низших грибов и некоторых простейших[1][2]. Ряд наследственных заболеваний человека вызван мутациями в генах, кодирующих центросомные белки[3].

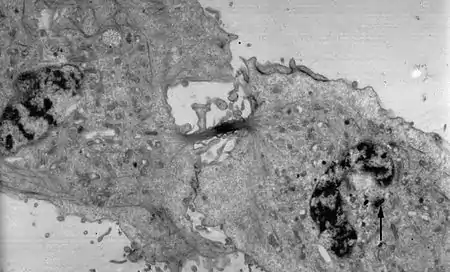

-ru.svg.png.webp)

История открытия и изменений наименований

Центросомы на полюсах веретена деления в делящихся клетках практически одновременно описали B. Флемминг, O. Гертвиг и Э. ван Бенеден в середине 70-х годов XIX в. Этим структурам было дано название «центросфера», а гранулы, которые удавалось разглядеть в фокусе центросферы, получили название «полярные корпускулы». Эдвард ван Бенеден и Теодор Бовери независимо друг от друга смогли показать, что центросферы не исчезают по завершении митоза, а сохраняются в интерфазной клетке, часто располагаясь в районе геометрического центра клетки. В 1887 году Эдвард ван Бенеден предложил переименовать центросферы в «центральные корпускулы» или «центральные тельца». В 1888 году Теодор Бовери предложил для этой структуры название «центросома», а позднее в 1895 году — «центриоль». Следует отметить, что многочисленные названия одной структуры породили терминологическую путаницу, а термины «центросома» и «центриоль» до изобретения электронной микроскопии использовали как синонимы[4]. С середины 50-х годов XX века, когда благодаря электронной микроскопии была изучена тонкая структура этой органеллы, название «центриоль» стали ассоциировать с центриолярными цилиндрами. В 1984 году американcкий клеточный биолог Даниэль Мезиа предложил использовать термин «центросома» для обозначения совокупности центриолей и окружающих их структур[5][6].

Строение центросомы

У многих живых организмов (животных и ряда простейших) центросома содержит пару центриолей, цилиндрических структур, расположенных под прямым углом друг к другу. Каждая центриоль образована девятью триплетами микротрубочек, расположенными по кругу, а также ряда структур, образованных центрином, ценексином и тектином.

В интерфазе клеточного цикла центросомы ассоциированы с ядерной мембраной. В профазе митоза ядерная мембрана разрушается, центросома делится, и продукты её деления (дочерние центросомы) мигрируют к полюсам делящегося ядра. Микротрубочки, растущие из дочерних центросом, крепятся другим концом к так называемым кинетохорам на центромерах хромосом, формируя веретено деления. По завершении деления в каждой из дочерних клеток оказывается только по одной центросоме.

Функции центросомы

Центросома играет важнейшую роль в клеточном делении, однако наличие клеточного центра в клетке не является необходимым для митоза[7]. В клетке содержится одна или две центросомы. Аномальное увеличение числа центросом характерно для клеток злокачественных опухолей. Более двух центросом в норме характерно для некоторых полиэнергидных простейших и для синцитиальных структур.

Кроме этого, в неделящихся клетках центросомы могут определять полярность клеток. Центросома в неделящихся клетках нередко ассоциирована с аппаратом Гольджи[1].

Помимо участия в делении ядра, центросома играет важную роль в формировании жгутиков и ресничек. Центриоли, расположенные в ней, выполняют функцию центров организации для микротрубочек аксонем жгутиков. У организмов, лишенных центриолей (например, у сумчатых и базидиевых грибов, покрытосеменных растений), жгутики не развиваются.

У планарий и, возможно, некоторых других плоских червей нет центросом (однако в клетках, несущих реснички, центриоли образуются).[7]

Примечания

- Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию / Ю. С. Ченцов. — М.: Академкнига, 2005. — С. 402-423. — 495 с.

- Узбеков Р. Э. , Алиева И. Б. Центросома — клеточный концертмейстер // Природа. — 2007. — № 5.

- Nigg E. A., Raff J. W. Centrioles, centrosomes, and cilia in health and disease // Cell. — 2009. — Т. 139, № 4. — С. 663-678.

- Узбеков Р. Э., Алиева И. Б. Центросома — загадка «клеточного процессора» // Цитология. — 2008. — Т. 2. — С. 91-112.

- Узбеков Р. Э. , Алиева И. Б. Центросома — история изучения и новые открытия. От цитоплазматической гранулы до центрального комплекса внутриклеточной регуляции / Р. Э. Узбеков, И. Б. Алиева. — М.: Издательство Московского университета, 2013. — 319 с. — ISBN 978-5-211-06551-2.

- Rieder C. L., Faruki S., Khodjakov A. The centrosome in vertebrates: more than a microtubule-organizing center // Trends in cell biology. — 2001. — Vol. 11, № 10. — P. 413-419. — PMID 11567874. Архивировано 27 октября 2007 года.

- Juliette Azimzadeh, Mei Lie Wong, Diane Miller Downhour, Alejandro Sánchez Alvarado, Wallace F. Marshall. Centrosome Loss in the Evolution of Planarians (англ.). Science (5 января 2012). doi:10.1126/science.1214457. Архивировано 2 июня 2012 года.

Литература

- Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию / Ю. С. Ченцов. — М.: Академкнига, 2005. — С. 402-423. — 495 с.

- Узбеков Р. Э. , Алиева И. Б. Центросома — история изучения и новые открытия. От цитоплазматической гранулы до центрального комплекса внутриклеточной регуляции / Р. Э. Узбеков, И. Б. Алиева. — М.: Издательство Московского университета, 2013. — 319 с. — ISBN 978-5-211-06551-2.