Convair B-58 Hustler

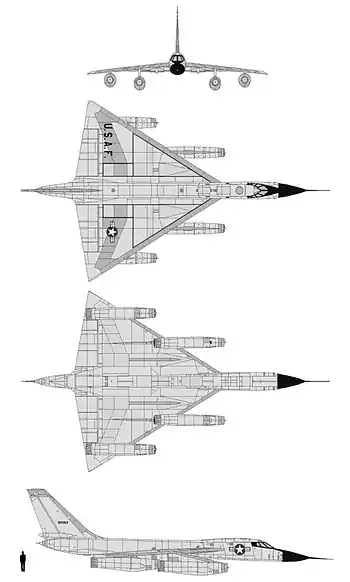

Конвэр B-58 «Хаслер»[2] (англ. Convair B-58 Hustler) — первый в мире сверхзвуковой дальний бомбардировщик, состоявший на вооружении Стратегического командования ВВС США в 1960-е годы. На момент своего создания по максимальной скорости (M=2) не уступал самым скоростным истребителям. Конструкция бомбардировщика основана на использовании треугольного крыла, освоенного фирмой Convair при создании истребителей (F-102), и четырёх двигателей J79, на подкрыльевых пилонах. Носитель пяти термоядерных бомб, четырёх на пилонах в корневых частях крыла и одну в комбинированном топливно-бомбовом контейнере под фюзеляжем.

| B-58 Hustler | |

|---|---|

.jpg.webp) B-58A Hustler в полёте | |

| Тип | стратегический средний бомбардировщик |

| Разработчик | Convair |

| Производитель |

Convair Division, General Dynamics (Форт-Уэрт, Техас) |

| Главный конструктор | Роберт Видмер |

| Первый полёт | 11 ноября 1956 года |

| Начало эксплуатации | август 1960 года |

| Конец эксплуатации | 16 января 1970 года |

| Статус | снят с вооружения |

| Эксплуатанты |

|

| Годы производства | 1956—1962 |

| Единиц произведено | 116 |

| Стоимость программы разработки | $ 3,2 млрд. |

| Стоимость единицы | $12,44 млн[1], эквивалентна текущей 80,26 млн долл. |

| Варианты | Convair Model 58-9 |

B-58 пришел на смену бомбардировщику среднего радиуса действия Boeing B-47 Stratojet, его предполагалось использовать для полётов на больших высотах (12-15 км) со сверхзвуковыми скоростями. Однако принятие на вооружение сил ПВО СССР зенитных управляемых ракет вынудило САК ВВС США принять тактику прорыва ПВО вероятного противника на малых и предельно малых высотах, что резко снизило боевой радиус и стратегическое значение самолёта B-58. Всё сказанное привело к весьма короткой строевой службе, ограниченной периодом 1960 - 1970 годов, по окончании которого B-58 был заменён тактическим бомбардировщиком F-111 с изменяемой геометрией крыла[3]. Серийный выпуск составил 116 машин (13 опытных YB-58, 17 предсерийных и 86 серийных В-58А).

В 1961—1963 годах на В-58 установлено 19 мировых рекордов, в частности — средней скорости на замкнутом маршруте протяжённостью 1073 км (2095,48 км/ч — 10 мая 1961 года), средней скорости на замкнутом маршруте 1000 км с нагрузкой 2000 кг — 2067,57 км/ч (14 января 1961 года), высоты полёта (14 сентября 1962 г.) с нагрузкой 5000 кг — 26 018 м (после разгона на высоте 10 670 м до скорости 2100 км/ч с последующим кабрированием под углом 35 градусов).

История создания

Проект явился результатом исследований компании Convair по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом (проект перехватчика XF-92,1946), исследовательских программ GEBO I (Generalized Bomber Study — «обобщённые исследования бомбардировщиков», — 1946) и GEBO II (сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, 1949), в которых были проанализированы более 10 тысяч различных конфигураций.

В декабре 1951 года ВВС выпустили уточнённые требования к стратегическому бомбардировщику SAB-51 — боевая нагрузка 4,5 т, радиус действия 4260 км при базировании на передовых аэродромах и 7410 км при межконтинентальном перелёте с одной дозаправкой, «бросок» к цели со скоростью М=2,1 на участке 370 км на высоте 16 760 м. В соответствии с этим ТТЗ, дополненным требованием выполнения самолётом и разведывательных задач, в феврале 1953 года фирма Convair получила контракт по самолёту, обозначенному В-58 и собственное наименование Hustler «Хаслер».

В ходе разработки проект трансформировался в автономный бомбардировщик В-58. Неизменной оставалась схема «бесхвостка» с треугольным крылом стреловидностью 60 градусов малого удлинения, которую Convair в дальнейшем использовала в перехватчиках F-102 (1953) и F-106 (1956) — из-за лучшего аэродинамического качества на сверхзвуке, отсутствия балансировочных потерь «отдельного» оперения, а также бОльшими внутренними объёмами для топлива и оборудования.

Первоначально планировали установку двигателей в спаренных гондолах (как на В-47 и В-52) для снижения массы конструкции (примерно на 450 кг) и облегчения доступа к двигателям при техобслуживании. Однако испытания показали, что сопротивление такой конфигурации на трансзвуковых скоростях почти вдвое превышало расчётное и не позволяло выйти на сверхзвук. Размещение же турбин в отдельных гондолах соответствовало правилу площадей, сформулированному летом 1952 года сотрудником NACA Р. Уиткомбом, и уменьшало лобовое сопротивление, особенно в конфигурации с подвесным контейнером.

Разработка В-58, как и любого новаторского летательного аппарата, была связана с большим числом трудностей, отчего военные неоднократно высказывали сомнения в возможности реализации проекта, усугублявшиеся проблемами с перехватчиком F-102. После продувочных испытаний крупномасштабных моделей в 1954 году уточнённые расчётные характеристики самолёта, прежде всего дальность, не удовлетворяли военных. В июне 1955 года программа была преобразована в чисто экспериментальную, 13 уже заказанных самолётов предполагалось использовать для аэродинамических исследований продолжительного сверхзвукового полёта и разработки систем для будущих боевых комплексов. До начала 1958 года разработка В-58 находилась в «полузамороженном» состоянии, конкурируя в отношении финансирования с программой разработки XВ-70, начавшейся в 1954 году. В начале 1959 года стратегическое авиационное командование поддержало производство В-58 для замены устаревающего В-47.

Первый полёт состоялся 11 ноября 1956 года. 30 декабря 1956 года, новая машина превысила скорость звука, а 29 июня 1957 года состоялся первый полёт со скоростью М=2,03 на высоте 13 км. 15 октября 1959 года продолжительность полёта В-58 составила 70 мин со средней скоростью около 2124 км/ч. Трижды успешно имитировалось преодоление ПВО СССР без использования бортовых средств РЭП.

В июне 1959 года считалось[кем?], что В-58А способен поразить 87 процентов целей на территории Советского Союза и мог поражать большинство крупных целей к западу от Урала с одной дозаправкой в полёте.

1 августа 1960 года ВВС был поставлен первый серийный самолёт с полным комплектом оборудования, а завершилось серийное производство в октябре 1962 года.

Конструкция

Крыло и корпус образовывали единое целое: шпангоуты фюзеляжа переходили в лонжероны крыла малой толщины профиля (3-4 %), для обеспечения приемлемой прочности и жёсткости которое выполнили 33-лонжеронным с шагом между элементами 280—380 мм. Взлётно-посадочной механизации крыло не имело, для улучшения характеристик сваливания и повышения устойчивости на больших углах атаки передняя кромка крыла была выполнена с круткой.

Около 80 процентов обшивки составляли сотовые панели из двух листов дюралюминия толщиной от 0,25 до 1 мм с прослойкой из ячеистого наполнителя. В местах, подверженных нагреву, соты были выполнены также из дюраля, в прочих — из стеклопластика, имеющего высокий коэффициент теплоизоляции. Панели собирались на эпоксидно-фенольном и резиново-фенольном клее, обшивка крепилась стальными или титановыми заклепками, обеспечивавшими важную для сверхзвукового самолёта гладкость внешних поверхностей и жёсткость, устранившую опасность панельного флаттера. Фюзеляж овального сечения включал кабины членов экипажа, обширные отсеки громоздкого электронного оборудования, поисковый и доплеровский радары, системы жизнеобеспечения, охлаждения аппаратуры, электронного противодействия, узлы крепления подвесного контейнера и топливные баки.

Топливо (авиакеросин JP-4) размещалось в баках-отсеках подвесного контейнера, в одном фюзеляжном, двух крыльевых, резервном (над основным), и балансировочном (в хвостовом конусе), перекачка в который осуществлялась автоматически.

Вертикальное оперение машины состояло из большого стреловидного киля и односекционного руля направления площадью 3,72 м². Односекционные элевоны площадью 16,52 м² занимали заднюю кромку крыла между фюзеляжем и соплами наружных двигателей (размах каждого — 4,6 м, корневая хорда около 2,1 м, углы отклонения 10 градусов вниз и 23 градуса вверх).

Шасси из-за размещения контейнера вооружения под фюзеляжем, имело большую высоту. Основные стойки, оборудованные двухосными тележками с восемью колёсами диаметром 559 мм, убирались в корневые части крыла с поворотом тележек на 90 градусов. Однако при всех компоновочных ухищрениях пришлось «раздуть» ниши основных стоек за контуры крыла и прикрыть их обтекателями. Передняя стойка, оснащённая спаренными колёсами того же диаметра, при убирании складывалась вдвое и имела электромеханический сервопривод разворота для маневрирования на земле. Колёса бескамерные, рассчитывались на десять взлётов и посадок с предельной скоростью движения по земле 402 км/ч. Из-за разрывов пневматиков при разбеге и пробеге (в 1960 году по этой причине был потерян один «Хаслер», двое членов экипажа погибли), с середины 1961 года на основных стойках шасси между парами колёс стали устанавливать аварийные колёса, принимавшие на себя ударную нагрузку в случае разрыва пневматиков. Шасси можно было выпускать и в полёте для использования в качестве аэродинамических тормозов, так как специализированного аэродинамического тормоза В-58 не имел. В хвостовой части фюзеляжа размещался тормозной парашют с диаметром купола 8,5 м, выпускаемый при скорости не выше 340 км/ч.

В-58 оснащался четырьмя ТРД General Electric J79. Длина двигателя J79 5,14 м, диаметр 0,97 м, сухая масса 1650 кг, степень повышения давления 12,2, расход воздуха 74 кг/с. Тяга без форсажа составляла 4450 кгс, на полном форсаже — 6580 кгс. Параметры, заложенные при проектировании, а также постоянные работы по модернизации сделали этот агрегат массовым — общее число построенных двигателей J79 достигло почти 17 тыс. Максимальная продолжительность непрерывной работы форсажной камеры составляла 2 ч, но в реальной эксплуатации из-за большого расхода топлива форсаж не включался более чем на 45 мин. Воздухозаборники двухскачковые, с автоматически регулируемым центральным конусом.

Сверхзвуковая скорость полёта обусловила применение бустерной необратимой дублированной системы управления. Управление осуществлялось в трёх режимах: взлётно-посадочном, ручном полётном и автоматическом полётном. Автопилот обеспечивал устойчивое выдерживание заданных числа М, высоты полёта и курса (в том числе по данным наземных маяков) и допускал совмещённое ручное управление самолётом. Во всех трёх каналах устанавливались демпферы, имелась также система продольной балансировки самолёта с автоматами балансировки и ограничения перегрузки. При взлёте и посадке они выключались (после чего лётчик мог отклонять элевоны по тангажу на полный ход) и включались вручную после уборки шасси. Устанавливался автомат перекрёстной связи между элевонами и рулём направления.

Гидравлика — две независимые системы с рабочим давлением 210 кгс/см², имеющие по два насоса. Первая обеспечивала работу органов управления, вторая дублировала первую, а также служила для привода поверхностей управления самолётом, уборки и выпуска шасси, торможения колёс, управления антенной носовой РЛС и хвостовой турели, выброса дипольных отражателей и прочих нужд. Пневматическая система с давлением 175—210 кгс/см² обеспечивала аварийный выпуск шасси и торможение. Система электроснабжения включала в себя сеть переменного тока (115/200 В, 400 Гц) с тремя генераторами, приводимыми от двигателей, и восемь трансформаторов-выпрямителей, питающих сеть постоянного тока (250 В, 150 В и 28 В) и переменного тока низкого напряжения (28 В).

Охлаждение мощного бортового комплекса аппаратуры, насчитывавшего более 5000 электронных ламп и транзисторов, обеспечивалось системой кондиционирования, воздух для которой отбирался от компрессоров внутренних двигателей. Система кондиционирования обслуживала также подвесной контейнер, охлаждала отсеки шасси, предотвращала запотевание лобового стекла и защищала его от дождя, а также обеспечивала наддув топливных баков.

В кабине пилота использовалась световая сигнализация неисправностей, возникающих в полёте. В середине 1960-х годов она была дополнена речевой (одной из первых в мире) системой сигнализации женским голосом о двадцати аварийных ситуациях.

Для обеспечения выхода на цель и бомбометания имелась навигационно-бомбардировочная система Сперри AN/ASQ-42. Одно из основных требований к ней состояло в повышении точности навигации и бомбометания в связи с большой скоростью самолёта и сбросом бомбы на расстоянии в три раза большем, чем с самолётов В-47 и В-52. Необходимые параметры были достигнуты путём использования автономной инерциальной и астронавигационной подсистем в сочетании с системой измерения скорости и сноса AN/APN-113, радиовысотомером и аналоговой ЭВМ массой 545 кг. Оборудование обеспечивало расчёт курса самолёта к цели по ортодромии. Обеспечивались девять режимов бомбометания, основным из которых являлся режим с использованием заранее заданной вынесенной точки прицеливания. Навигация уверенно осуществлялась и в полярных районах.

Имелась на борту и аппаратура радионавигационной системы TACAN. В состав связного оборудования фирмы Магнавокс входили коротковолновая радиостанция AN/ARC-58, две командные УКВ-радиостанции, аварийная радиостанция, а также запросчик и ответчик системы «свой-чужой».

Вооружение

Активная защита от нападения спереди не рассматривалась, было решено ограничиться оборонительным вооружением в задней полусфере. После отмены программы МХ-1601 (в рамках которой в 1953—1954 годах изучалось использование ракет с обратным стартом и поворотом на угол до 90 градусов) ограничились кормовой артиллерийской установкой с углом обстрела 60 градусов (вначале калибра 30 мм, но из-за массогабаритных ограничений была выбрана 20-мм пушка М61 «Вулкан» с боекомплектом 1200 патронов, установленную в обтекателе хвостовой оконечности фюзеляжа с управляющей РЛС у основания киля).

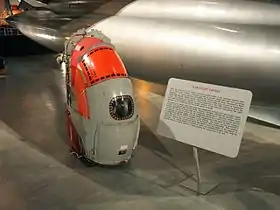

Самолёт предназначался для доставки ядерного оружия с большой высоты и не имел внутреннего отсека вооружения, предполагалось использование так называемых баков-контейнеров МА-1 и МВ-1 (в конфигурации разведчика: МС-1 для фоторазведки, в том числе с малых высот — до семи различных АФА общей массой около 450 кг, — и MD-1 для электронной разведки).

Попытка использовать на В-58 баллистическую УР была связана с проектом создания на его основе первого противоспутникового комплекса (задача, не требовавшая большой дальности). После четырёх пусков, из которых два только были удачными, проект закрыли.

Таким образом, В-58 оснащался только свободнопадающим наступательным оружием. Первым на вооружение поступил так называемый «однокомпонентный» бак-контейнер МВ-1С: оперённое осесимметричное тело массой 1135 кг, длиной 17,4 м и диаметром около 1,5 м, крестообразным стабилизатором, придававшем небольшое вращение в падении, двумя топливными отсеками (содержавшими 12 490 кг керосина), между которыми располагалась термоядерная БЧ W39Y1-1 регулируемой мощности массой 2745 кг. Контейнер МВ-1 оставался на вооружении вплоть до вывода В-58 из состава ВВС США. В частности, не удалось решить до конца проблему протечки топлива в отсек боевой нагрузки, в результате чего было повреждено несколько БЧ. Но главное — после выработки топлива контейнер, на три четверти пустой, был «балластом», создававшим вредное аэродинамическое сопротивление и «съедавшим» дальность полёта.

Вынужденной, но эффективной мерой стало дальнейшее усложнение подвески за счёт применения двухкомпонентного контейнера TCP (разработан в 1958—1960 годах, испытан в 1961), имевшего большой отдельный топливный бак, сверху которого, в нише, размещался меньший по размерам компонент с бомбой W-53, снабжённый трёхкилевым оперением (нижний киль — убирающийся), и двумя небольшими топливными отсеками. Большой бак мог отделяться после выработки топлива, что облегчало самолёт и уменьшало его лобовое сопротивление. Оставшаяся подвеска сбрасывалась при атаке и, в свою очередь, разделялась в непосредственной близости от цели, которая поражалась только носовой частью с БЧ. Длина верхнего компонента — 10,7 м, диаметр — 1,07 м, масса с полным запасом топлива и бомбой 5430 кг (топлива — 1935 кг). Длина нижнего бака — 16,5 м, диаметр 1,5 м, масса пустого 860 кг, полностью снаряжённого — 11800 кг.

Подвеску обоих типов можно было сбрасывать при любой скорости полёта и на любой высоте при условии, что топливо в них в основном израсходовано. Из-за балансировки полностью заправленного топливом носителя контейнер имел максимально переднее расположение, и сброс его в этом случае приводил к статической неустойчивости по тангажу.

Контейнерная боевая нагрузка обуславливала поражение только одной цели одним бомбардировщиком. Для увеличения числа поражаемых целей все поступившие на вооружение самолёты в 1962—1964 годах были модифицированы установкой двух длинных балок с двумя бомбодержателями каждая под корневой частью крыла, под термоядерные бомбы Мк43 (меньшего калибра, чем в контейнере). Масса боеприпаса — около 955 кг, длина 3,7 м, максимальный диаметр 0,46 м, мощность заряда до 0,9 Мт. Таким образом, всего В-58 мог нести до пяти ядерных бомб, и именно в такой конфигурации он обычно и находился на боевом дежурстве. Однако подвеска четырёх бомб на пилонах значительно увеличивала лобовое сопротивление и заметно уменьшала дальность полёта.

В апреле 1967 года была выполнена практическая оценка применимости В-58 в тактических операциях. Несколько самолётов модифицировали для подвески на пилонах обычных бомб калибром до 1360 кг (на многозамковых держателях MER или тройных TER). В испытаниях В-58 использовались в качестве ведущих для наведения F-105D и F-4C/D. Ожидалось, что высокоэффективная навигационно-бомбардировочная система «Хастлера» улучшит точность группового бомбометания на малой высоте при скорости до 1100 км/ч. Было выполнено 75 вылетов, бомбометание производилось почти исключительно визуально — система AN/ASQ-42 показала неудовлетворительную точность на малой высоте. Поскольку точность группового бомбометания повысилась ненамного при сохранении недостатков полёта в строю (таких, как трудность поддержания визуального контакта в сложных погодных условиях и увеличение уязвимости от огня средств ПВО), а выживаемость В-58 в маловысотном полёте при активной ПВО вообще вызвала большие сомнения, программу быстро прекратили. К тому же в одном из полётов самолёт был повреждён осколками собственной бомбы.

Оборонительный комплекс средств РЭБ составляли: станция AN/ALR 12 для предупреждения о радиолокационном облучении с четырьмя антеннами, обеспечивавшими круговой обзор, автоматически управлявшая выбросом дипольных отражателей, 10 пакетов которых располагались в верхних крыльевых обтекателях ниш основных стоек шасси; станция РТР и постановки помех; аппаратура противодействия ракетам с тепловыми системами наведения.

Тактико-технические характеристики

Приведённые характеристики соответствуют модификации B-58A.

Источник данных: Standard Aircraft Characteristics [5]; Loftin L. K., Jr., 1985.

- Технические характеристики

- Экипаж: 3 (пилот, штурман и оператор оборонительных систем)

- Длина: 29,5 м

- Размах крыла: 17,31 м

- Высота: 9,57 м

- Площадь крыла: 143,3 м²

- Стреловидность по передней кромке: 60°

- Коэффициент удлинения крыла: 2,096

- Средняя аэродинамическая хорда: 11,02 м

- Профиль крыла: NACA 0003.46-64 корень крыла, NACA 0004.08-63 законцовки

- Колея шасси: 4,05 м

- Масса пустого: 23 161 кг

- с MB-1C: 24 304 кг

- Масса снаряжённого: 25 144 кг

- Максимальная взлётная масса: 72 668 кг

- Максимальная посадочная масса: 43 091 кг

- Масса в бою: 48 648 кг

- Масса топлива во внутренних баках: 45 313 кг (с ПТБ)

- Объём топливных баков: 42 067 л + 16 110 л в ПТБ

- Силовая установка: 4 × ТРДФ General Electric J79-GE-5

- Коэффициент лобового сопротивления при нулевой подъёмной силе: 0,0068

- Эквивалентная площадь сопротивления: 0,97 м²

- Лётные характеристики

- Максимальная скорость: 2124 км/ч

- Крейсерская скорость: 1007 км/ч

- Боевой радиус: 4167 км

- Перегоночная дальность: 10 434 км

- Практический потолок: 18 105 м

- Скороподъёмность: 193,0 м/с

- Нагрузка на крыло: 499,5 кг/м² (при максимальной взлётной массе)

- Тяговооружённость: 0,25 / 0,39 (без/с форсажем при максимальной взлётной массе)

- Длина разбега: 1789 м

- Длина пробега: 816 м / 616 м (без / с тормозным парашютом)

- Аэродинамическое качество: 11,3 (без MB-1C)

- Вооружение

- Стрелково-пушечное: 1 × 20 мм пушка M61 Vulcan в хвостовой установке с 1200 патр.

- Боевая нагрузка: термоядерные бомбы 1×B53 или 4× B43 или 4× B61. Макс. бомбовая нагрузка 8820 кг

Служба

Первое строевое авиакрыло В-58 образовано 1 марта 1960 г. на базе Карсуэлл, второе — на базе Банкер Хилл. Части объявили боеготовыми в августе 1962 г., а в сентябре самолёты уже были поставлены на дежурство. Каждое крыло имело три эскадрильи по 12 бомбардировщиков и 4 резервных машины. Интенсивность полётов была достаточно высока: за всё время эксплуатации парк бомбардировщиков налетал 225000 часов.

Треть всех В-58 постоянно несла дежурство на аэродромах в состоянии 15-минутной готовности к старту. Начиная с 1963 г. во время учений практиковались взлёты с минимальным интервалом: до 15-20 самолётов поднимались в воздух за 15 минут. Это был один из наиболее трудных элементов лётной эксплуатации, поскольку задымленность ВПП и опасность столкновения с соседними машинами требовали высокой точности действий экипажей.

В 1959—1960 годы прошёл испытания разведывательный вариант с контейнерной РЛС бокового обзора фирмы Хьюз AN/APQ-69, не позволявшей в силу своей громоздкости (длина антенны более 15 м) выходить на сверхзвук. В 1961—1962 годы испытывался модифицированный контейнер МВ-1, с РЛС бокового обзора (с синтезированной апертурой Гудъир AN/APS-73), имевшей дальность действия 148 км и разрешающую способность всего в 15,2 м. Благодаря малым размерам РЛС область режимов полёта не сузилась, но всё же наибольшую разрешающую способность РЛС имела на дозвуковых скоростях. Один раз система была применена для выполнения реальной задачи — самолёт с РЛС произвёл облёт Кубы во время карибского кризиса 1962 года, что стало единственным случаем «боевого» применения В-58.

Под занавес карьеры в ВВС США два В-58 были дооборудованы для транспортировки четырёх 908-кг бомб Мк.64. На них был нанесён трёхцветный «вьетнамский» камуфляж. Самолёты отрабатывали боевое применение в качестве лидеров групп сверхзвуковых бомбардировщиков. Несмотря на положительные результаты испытаний, принять участие во Вьетнамской войне «Хаслеру» так и не довелось.

Один В-58 использовался в 1960—1964 гг. в качестве летающей лаборатории для испытаний системы управления огнём AN/ASG-18 и ракет AIM-47A (GAR-9), предназначавшихся вначале для «трёхмахового» перехватчика F-108 «Рапира», а затем и для самолёта Lockheed YF-12A, работы по AIM-47A в конце концов привели к созданию ракеты AIM-54 — основному оружию палубного перехватчика F-14. В 1959 г. на одном из В-58А, переоборудованном в летающую лабораторию NB-58A, в подфюзеляжной гондоле проходил испытания двигатель Дженерал Электрик J93-GE-3, предназначенный для использования на бомбардировщике В-70 и перехватчике F-108.

В 1965 году в качестве промежуточного маловысотного бомбардировщика прорыва командование ВВС США решило использовать самолёт FB-111, на смену которому предназначался В-1. Снятие В-58 с вооружения началось в ноябре 1969 года, спустя месяц после поставки первого FB-111, и завершилось через два месяца — 16 января 1970 года.

Происшествия

- 3 июня 1961 года американский B-58 разбился в Ле Бурже, все 3 члена экипажа погибли.

- 15 июня 1965 года американский B-58 разбился в Ле Бурже, погиб один из трёх членов экипажа.

Оценка проекта

Несмотря на благоприятные предварительные оценки, B-58 не удалось долго продержаться в строю ВВС США. Оборотной стороной масштабности конструкторских усилий стала высокая общая стоимость программы — 3,2 млрд. долл. в текущих ценах, — при стоимости одного самолёта 27,6 млн. долл. В американской печати противники В-58 писали что он стоит больше, чем если бы собирался полностью из золота.

Критика самолёта возобновилась в начале 1960-х годов и привела к снятию бомбардировщика с вооружения к началу 1970-х. Один из основных «минусов» — в ограниченной дальности полёта, несмотря на то, что во взлётной массе самолёта на топливо приходилась очень высокая доля — около 60 процентов. Без дозаправки в воздухе максимальная дальность даже на дозвуке была достаточно скромной − 7550 км. В нормальной эксплуатации В-58 совершал полёты со сверхзвуковой скоростью на расстояние не более 800 км, поскольку на сверхзвуке расход топлива был очень велик — до 27200 кг/ч при М=2 в сравнении с 5000-5550 кг/ч при М=0,91. В 1958—1960 годах прорабатывался вариант В-58С (BJ58), который предполагалось оснастить четырьмя бесфорсажными двигателями Пратт-Уитни J58 (с тягой выше, чем у форсированных J79 на В-58А). При взлётной массе около 91 т он должен был нести ракетное оружие, иметь крейсерское число М=2,5 на высоте 20700 м с возможностью кратковременного броска при числе М=3, максимальную дальность 9600 км без дозаправки и 13900 км с одной дозаправкой в полёте. Но В-58С, как и В-58В, отвергли из-за того, что он продолжал линию чисто высотных бомбардировщиков, а совершенствование ПВО СССР требовало скоростного маловысотного прорыва. Последний, в силу несовершенства электроники B-58, неспособной, в отличие от планера, выдерживать перегрузки (а также отсутствия РЛС, совмещающей функции обзора и следования рельефу, а в случае раздельных систем — отсутствия места под отдельные системы из-за плотной компоновки) был признан ограниченно возможным, а приспособление самолёта к маловысотному полёту — нецелесообразным.

Строгость самолёта в пилотировании проявилась во время испытаний, но если в первые два года серьёзных происшествий удалось избежать, то за полтора последующих (с декабря 1958 по июнь 1960 года) произошло восемь катастроф, в которых погибли 11 человек и ещё несколько получили тяжёлые травмы, а к январю 1964 года разбились ещё три машины. К моменту снятия с вооружения из 116 выпущенных В-58 двадцать шесть были безвозвратно потеряны.

Из-за сложности эксплуатации В-58 требования к квалификации лётного и наземного обслуживающего персонала были одними из самых высоких в ВВС США. Строевые лётчики подбирались по личной рекомендации командира авиакрыла и должны были иметь налёт на реактивных самолётах не менее 1000 часов, из них не менее половины — в качестве командира экипажа многодвигательного реактивного самолёта (В-47, В-52, КС-135). В процессе переподготовки на В-58 каждый пилот проходил курс обучения на тренажёре объёмом 30 часов и как минимум 90 часов налёта. Из-за тесноты в кабинах действовали ограничения на рост и массу членов экипажа. Наземный персонал также подбирался из числа специалистов высокого класса.

Где можно увидеть

- «Pima Air & Space Museum (англ.)», рядом с авиабазой ВВС США Девис-Монтен около города Тусон штат Аризона

- Национальный музей Военно-воздушных сил США город Дейтон штат Огайо

См. также

- Convair Model 58-9 — параллельная разработка

- Самолёты аналогичные по назначению, конфигурации и времени создания

- BAC TSR-2

- Dassault Mirage IV

- Мясищев M-50

- North American A-5 Vigilante

- Ту-22 — первый советский сверхзвуковой бомбардировщик.

- Спасательная капсула

Литература

- Knaack Marcelle. Vol. 2 Post-World War II Bombers, 1945-1973. // Encyclopedia of US Air Force aircraft and missile systems. — Washington, D.C.: Office of Air Force History United States Air Force, 1988. — P. 351-399. — 619 p. — ISBN 0-912799-59-5.

- Loftin L. K., Jr. Quest for performance: The evolution of modern aircraft. — Washington, D.C.: NASA Scientific and Technical Information Branch, 1985.

- Журнал "Авиация" №2, 2001 год

Ссылки

- «Convair B-58 Hustler». airwar.ru. "Уголок неба". Дата обращения: 14 июня 2017.

Примечания

- Knaack, 1988, p. 392

- «Конвэр» // Авиация: Энциклопедия / Гл. ред. Г. П. Свищёв. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. — С. 283. — ISBN 5-85270-086-X.

- Morrison, David C. The Weapons Tutorial: Air-Breathing Nuclear Delivery Systems (англ.) // Bulletin of the Atomic Scientists : journal. — 1984. — February (vol. 40, no. 2). — P. 34.

- Loftin, Laurence K. Jr. "Quest for Performance: The Evolution of Modern Aircraft. Part II: The Jet Age. Chapter 12: Jet Bomber and Attack Aircraft. Two Pioneering Explorations." National Aeronautics & Space Administration, 2004. Retrieved: 1 December 2014.

- Standard Aircraft Characteristics. B/RB-58A Hustler. — The Secretary of the Air Force, 10 Jul 1959.