История Спарты

Спа́рта (др.-греч. Σπάρτη; греч. Σπάρτη) — город в Греции, расположенный на правом берегу реки Эвротаса, ниже впадения Инуса, в Лаконии, на юго-восточной оконечности Пелопоннеса. Город был центром одноимённого древнегреческого государства, иногда ещё называемого Лакедемон. Дорийцы не были первыми, кто заселил долину реки Эвротас на Пелопоннесе, в предшествующие периоды здесь существовала к примеру микенская цивилизация.

Во времена античности Спарта была одним из двух доминирующих городов-государств древней Греции, наряду с Афинами. Спарта начала формироваться как военно-политическая сила в начале архаического периода, после окончания темных веков Гомеровской эпохи, и возвысилась после победы в Пелопоннесской войне над Афинами и её союзниками, когда Спарте удалось навязать свою гегемонию и влияние на большую часть древнегреческого мира[1]. Её гегемония длилась недолго, и после поражения от фиванцев в битве при Левктрах[1] она утратила свою былую силу, в то же время в связи с возвышением Македонии она стала играть второстепенную роль в греческих делах[2]. Некоторые периоды короткого расцвета в III веке до нашей эры не остановили дальнейший упадок. Следуя судьбе всего древнегреческого мира, Спарта был завоевана Римом. В средние века она утратила былое великолепие, а Мистра стала военным и политическим центром региона. При короле Оттоне город получил второе рождение, впоследствии Спарта стала центром нома Лакония в современной Греции.

Этимология

Существует миф о том, что имя город получил от жены мифологического царя Лаконии Лакедемона (др.-греч. Λᾰκεδαίμων), которую звали Спарта (дорийский греческий: Σπάρτα, Spártā; аттический греческий: Σπάρτη, Spártē)[3]. Она была одной из двух дочерей царя Еврота, вторую звали Тиаса[3][4]. Согласно преданиям, записанным Павсанием, её отец, не имея наследников мужского пола, оставил своё царство своему брату Лакедемону. Став царём, он изменил название страны на Лакедемон и основал город Спарту, который был назван в честь его жены[3]. В браке она стала матерью Амикла и Эвридики, жены царя Акрисия аргосского и бабушкой Гиацинта[5][6]. Она также была прародительницей царя Спарты Тиндарея, его брата Икария и их детей: Клитемнесты, Диоскуры и Пенелопы[7].

Самым ранним засвидетельствованным термином, относящимся к Лакедемону, является микенский язык 𐀨𐀐𐀅𐀖𐀛𐀍, ra-ke-da-mi-ni-jo, «лакедемонянин», написанный линейным письмом Б[8][n 1] будучи эквивалентом написанного в греческом алфавите, Λακεδαιμόνιος, Lakedaimonios (латынь: Lacedaemonius)[14][15].

Древние греки использовали одно из трёх слов для обозначения места проживания спартанцев. Во-первых, «Спарта» относится прежде всего к главному скоплению поселений в долине реки Эвротас[16]. Во-вторых слово «Лакедемон» (λακεδαμμων)[14] также иногда использовалось в качестве прилагательного и является именем, обычно используемым в трудах Гомера и историков Геродота и Фукидида. В-третьих термин «Лаконик» (λακωνικκ) относится к ближайшей области вокруг города Спарты, плато к востоку от гор Тайгет[17], а иногда и ко всем областям, находящимся под непосредственным контролем спартанцев, включая Мессению.

Геродот, по-видимому, использует обозначение «Лакедемон» для микенской цитадели в Терапноне, в отличие от нижнего города Спарты. Этот термин можно было бы использовать как синоним Спарты, но обычно он обозначал местность, в которой находился город[18]. У Гомера это обозначение обычно сочетается с эпитетами сельской местности: широкими, красивыми, блестящими и чаще всего полыми и разбитыми скалами (полными оврагов)[19], что указывает на долину Эвротас. С другой стороны, «Спарта» — это страна прекрасных женщин, эпитет для людей.

Население жившее здесь часто называли лакедемонянами. Этот эпитет использовал множественное число прилагательного Lacedaemonius (др.-греч. λακεδαιμννιοι; лат. Lacedaemonii, а также и Lacedaemones). Древние греки иногда использовали обратное образование, называя землю Лакедемона страной лакедемонян. Поскольку большинство слов для обозначения «страны» были женского рода, прилагательное было тоже в женском роде: Лакедемония (λακεδαιμοναα, Лакедемония). В конце концов это прилагательное стало употребляться только одно.

«Лакедемон» вообще не употреблялась в классический период и до него. Оно действительно встречается в греческом языке как эквивалент Лаконии и Месинии в римский и раннеромейский периоды, главным образом в этнографах и лексике, глоссирующих топонимы. Например, Lexicon Гесихия Александрийского (V век) определяет Агиаду как «место в Лакедемонии», названное в честь Агиса[20]. Фактический переход может быть охвачен этимологическим словарем Исидора Севильского (VII век). Он в значительной степени опирался на Орозия и его труд Historiarum Adversum Paganos (V век) и хронику Евсевия Кесарийского (начало V века). Последний определяет Спарту как Lacedaemonia Civitas[21], но Исидор определяет Lacedaemonia как основанную Лакедемоном, сыном Семелы, опираясь на Евсевия[22]. Есть редкое употребление, возможно, самое раннее из Лакедемоний, в Диодоре Сицилийским[23], но, вероятно, с подавлением Χὠρα (‘’chúra‘’, «страна»).

География

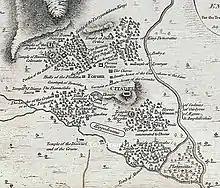

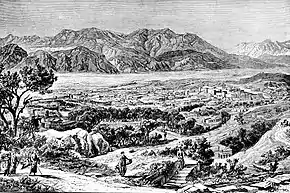

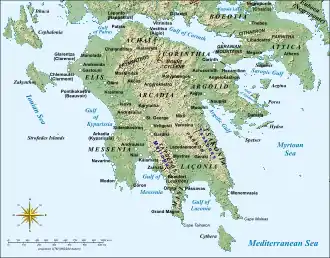

Спарта расположена в регионе Лакония, на юго-востоке Пелопоннеса. Древняя Спарта была построена на берегах реки Эвротас, главной реки Лаконии, которая обеспечивала её источником пресной воды. Долина Эвротаса — это естественная крепость, ограниченная с запада гор Тайгет (2,407 м) и к востоку от гор Парнон (1,935 м). На севере Лакония отделена от Аркадии холмистыми возвышенностями, достигающими 1000 м в высоту. Эти естественные оборонительные высоты работали на пользу Спарте и способствовали тому, что Спарта никогда не была разграблена. Хотя Спарта и не имеет выхода к морю, в 43 км от неё находится город Йитион, расположенный на берегу Лаконийского залива и когда-то являвшийся главным портом Спарты.

Доисторический период

Предысторию Спарты трудно реконструировать, поскольку литературные свидетельства были написаны гораздо позже описываемых событий и искажены устной традицией. Самые ранние определённые свидетельства о поселении человека в районе Спарты состоят из керамики, датируемой средним неолитом[24], найденной в окрестностях Куфовуно примерно в двух километрах к юго-западу от Спарты. Это самые ранние следы первоначальной микенской спартанской цивилизации, представленные в Илиаде Гомера.

Легендарный период

Дорийское вторжение

Цивилизация, существовавшая до дорийского вторжения, по-видимому, пришла в упадок во время катастрофы бронзового века, после этого, согласно Геродоту, племена с севера вторглись на Пелопоннес, где они были прозваны дорийцами, они подчинили себе местные племена, поселились там[25].

Древние греки описывали, что примерно через 60 лет после Троянской войны произошло переселение дорийцев с севера, которое в конечном итоге привело к возникновению классической Спарты[26]. Эти истории, однако, противоречивы и были записаны намного позже после тех событий. Поэтому такие скептики, как Карл Юлиус Белох, отрицают, что подобное событие имело место[27]. Чедвик вообще утверждал, основываясь на незначительных региональных топонимах, что дорийцы ранее жили в своих областях как угнетенное большинство, говоря на своем региональном диалекте, и появились после того, когда они свергли своих хозяев[28].

Тёмные века

Археологически сама Спарта начинает проявлять признаки поселения только около 1000 года до нашей эры, примерно через 200 лет после распада Микенской цивилизации[29]. Форрест предполагает, что четыре поселения известные как Месоя, Кеносуры, Питана и Лимны существовавшие до образования города позже объединились и составили единый спартанский полис. Два близлежащих к акрополю поселения были первичными, а два отдалённых поселения были основаны позднее[30]. Одним из последствий микенского коллапса было резкое сокращение численности населения. Однако после этого произошло значительное оживление, и рост населения, вероятно это было более заметено в Спарте, так как она располагалась в самой плодородной части равнины Эвротаса[31].

Между VIII и VII веками до нашей эры спартанцы переживали период беззакония и междоусобиц, о чём впоследствии свидетельствовали как Геродот, так и Фукидид. Это все не могло продолжаться долго и по инициативе Ликурга был проведен ряд политических и социальных реформ. Эти реформы положили начало истории Спарты.

Протоисторический период

Реформы Ликурга

В самом деле, спартанцы приписывали свой последующий успех именно Ликургу, который начал свои легендарные реформы в то время, когда Спарта была ослаблена внутренними раздорами и не имела стабильности в единой и хорошо организованной общине. Хотя некоторые учёные сомневаются в его существовании, так как его имя происходит от слова «волк», которое ассоциировалось с Аполлоном, следовательно, Ликург мог быть просто олицетворением бога[32].

Дж. Ф. Лазенби предполагает, что двойная монархия могла возникнуть в этот период в результате слияния четырёх поселений, процесс, который и создал сам город. До этого времени были сформированы две фракции поселений Питана-Месоа против поселений Лимнаи-Коноура. Согласно этой точке зрения, цари, которые, по преданию, правили до этого времени, были либо мифическими, либо фракционными вождями[33]. Лазенби далее выдвигает гипотезу, что другие реформы, такие как учреждение коллегии из 5 эфоров, были более поздними нововведениями, которые приписывались Ликургу[34].

Ликургу приписывали все предписания, касавшиеся общественной и частной жизни Спарты. Из предшествовавшего государственного строя Ликург сохранил только власть двух царей. Он установил совет из 30 (вместе с двумя царями) старейшин (герусия, γεροντία), обсуждавшим и решавшим все дела, ежемесячное народное собрание (апелла άπέλλα) из всех граждан не моложе 30-ти лет, имевшее право только принимать или отвергать решения герусии (причем в случае неблагоприятного решения герусия имела право распустить апеллу), а также избиравшее геронтов и других должностных лиц. Ещё более сужала права апеллы практика принятия ею всех решений путём аккламации. По общему мнению древних греков, Ликург ввёл в общественную жизнь спартанцев военную организацию, обязательное участие в дружествах, являвшихся подразделениями войска, обед за общим столом (φιδίτια , аналог критской сисситии) и суровую дисциплину в воспитании юношей и девушек. Ему же приписывались различные меры против роскоши.

Экспансия древней Спарты на Пелопоннесе

Дорийцы, по-видимому, начали расширять границы своей территории до того, как основали свое собственное государство[35]. Они сражались с аргивянами, дорийцами из Аргоса, на востоке и северо-востоке, а также с аркадскими ахейцами на северо-западе. Данные свидетельствуют о том, что Спарта, относительно недоступная из-за рельефа спартанской равнины, с самого начала была в безопасности: она никогда не была укреплена[35].

Спарта делила равнину с Амиклами, лежавшим к югу и сохранившихся со времен древних Микен, и, вероятно, они были самым грозным соседом Спарты. Поэтому вполне правдоподобно предание, что Спарта под предводительством своих царей Архелая и Харилая двинулась на север, чтобы захватить верхнюю долину Эврота[31]. Затем были взяты Фарис и Геронтрай, а также, хотя предания немного противоречивы, позже были взяты Амиклы, которые, вероятно, пали примерно в 750 году до нашей эры. Вполне вероятно, что жители Геронтры были изгнаны, а жители Амиклов просто подчинены Спарте[36]. Павсаний изображает это как конфликт между дорийцами и ахейцами[37]. Однако археологические данные ставят под сомнение такое культурное различие[38].

VII век до нашей эры

Тиртей рассказывает, что война за завоевание мессенцев, их соседей на западе длилась 19 лет и велась во времена отцов наших отцов. Если эту фразу понимать буквально, то это будет означать, что война произошла примерно в конце VIII-го века до нашей эры или в начале VII-го века[39]. Историчность второй Мессенской войны долгое время подвергалась сомнению, поскольку ни Геродот, ни Фукидид не упоминают об этой войне. Однако, по мнению Кеннелла, фрагмент Тиртея (опубликованный в 1990 году) дает нам некоторую уверенность в том, что это действительно произошло (вероятно, в конце VII века)[40]. Именно в результате этой второй войны, согласно довольно поздним источникам, мессенцы были превращены в илотов[40].

Точно неясно доминировала ли Спарта в то время в регионах к востоку от неё. Согласно Геродоту, территория аргосцев некогда включала всю Кинурию (восточное побережье Пелопоннеса) и остров Китира[41]. Малочисленность населения Кинурии, что видно из археологических данных, позволяет предположить, что эта зона оспаривалась двумя могущественными силами[42].

Во время второй Мессенской войны Спарта утвердилась как местная держава на Пелопоннесе и остальной Греции. В течение последующих столетий репутация Спарты как сухопутной боевой силы была неоспоримой[43].

VI век до нашей эры

Пелопоннесский союз

В начале VI века до нашей эры спартанские цари Лев и Агасикл предприняли энергичную атаку на Тегею, самый могущественный из аркадских городов. В течение некоторого времени Спарта не могла одолеть Тегею и потерпела заметное поражение в битве оков, это название отражало намерения спартанцев заставить Тегею признать её гегемоном[44]. Это означало изменение в политике спартанцев не в сторону порабощения, а к политике создания союза, который привел к созданию Пелопоннесского союза. Эти изменения произошли благодаря усилиям эфора Хилону[45]. Создавая свой альянс, Спарта ставила две цели: защиту от завоевания со стороны Месинии и свободу действий против Аргоса[46]. Битва 300 чемпионов, выигранная около 546 года до нашей эры, сделала спартанцев хозяевами Кинурии, пограничной области между Лаконией и Арголидией[46].

В 494 году до нашей эры царь Клеомен I начал то, что должно было стать окончательным сведением счетов с городом Аргос — вторжение, целью которого был захват самого города[47]. Однако Аргос устоял, но его потери в битве при Сепее оказались достаточно тяжелыми и привели к глубокой междоусобице[48]. Спарта стала признаваться ведущим государством Эллады и поборником эллинизма. Крез царь Лидии заключил со Спартой союз, а скифские посланники искали его помощи, чтобы остановить вторжение Дария I; к Спарте обращались греки Анатолии с призывом противостоять персидскому наступлению и помочь восстанию ионийцев; Платеи просили защиты у Спарты; Мегара признавала её верховенство; и во время персидского вторжения армии Ксеркса ни один полис не ставил под сомнение право Спарты руководить греческими войсками на суше или на море.

Экспедиции за пределы Пелопоннеса

В конце VI века до нашей эры Спарта предприняла свое первое вторжение к северу от Коринфийского перешейка, когда она помогла свергнуть Афинского тирана Гиппия в 510 году до нашей эры[49]. Раздоры в Афинах сопровождались конфликтом между Клисфеном и Исагором. Царь Клеомен I явился в Аттику с небольшим отрядом, чтобы поддержать более консервативного Исагора, которого Клеомен I успешно поставил у власти. Однако афинянам не понравилось такое положение дел и они изгнали Исагора вместе с Клеоменом из Афин.

Затем Клеомен I предложил организовать экспедицию всего Пелопоннесского союза, в которой он и его соправитель Демарат были бы лидерами, с целью сделать Исагора тираном Афин. Конкретные цели экспедиции держались в секрете. По мере того, как вспыхивали разногласия, секретность привела к катастрофе, раскрылись истинные цели. Сначала ушли коринфяне. Затем между Клеоменом и Демаратом вспыхнула ссора, и Демарат тоже решил вернуться домой[50]. В результате этого фиаско спартанцы решили впредь не посылать армию с обоими царями во главе. Это также, по-видимому, изменило характер Пелопоннесского союза. С этого времени все основные решения стали обсуждаться. Спарта все ещё была во главе союза, но теперь она должна была сплотить своих союзников для продвижения своих целей[51].

V век до нашей эры

Греко-персидские войны

Получив просьбу о помощи со стороны афинян, которые столкнулись с персами в битве при Марафоне в 490 году до нашей эры, Спарта решила соблюдать свои законы и дождаться полнолуния, чтобы послать туда армию. В результате армия Спарты прибыла к Марафону уже после того, как битва была выиграна афинянами.

Во время второй кампании, проведенной десять лет спустя Ксерксом, Спарта столкнулась с той же дилеммой. Персы решили напасть во время олимпийского перемирия, которое спартанцы считали своим долгом соблюдать. Другие греческие полисы, у которых не было таких угрызений совести, прилагали большие усилия, чтобы собрать флот — как могла Спарта не внести свой вклад на суше, когда другие так много делали на море[52]? В Спарте не было единства по поводу стратегии ведения войны, есть признаки того, что религиозные предрассудки Спарты были лишь прикрытием для того, что не отправлять войска. Часть спартанцев считала, что оборона Фермопил безнадежна, и считала, что лучше закрепиться на перешейке[53], другие же считали, что они должны помочь Афинам и отправиться к Фермопилам поскольку там было намного легче сражаться ввиду очень удачной оборонительной позиции, неотправка войск грозила бы потерей союзников, как Афин с их флотом, так и инициативы, что привело бы к катастрофе[54]. В итоге в поход смог отправился только небольшой отряд из 300 спартанцев под предводительством царя Леонида для защиты Фермопил.

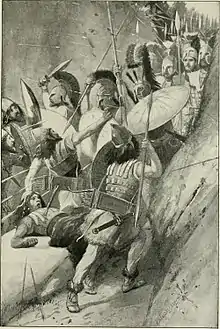

В 480 году до нашей эры отряд 300 спартанцев и других греков во главе с царем Леонидом приняли участие в легендарной битве при Фермопилах против огромной персидской армии, нанеся персам огромные потери, прежде чем греки были преданы, узнав, что их ждет окружение, Леонид приказал отступать греческим силам, а сам со своими спартанцами стал прикрывать отход героически пав в сражении. Подвиг 300 спартанцев вдохновил греков для продолжения борьбы, в Спарте поняли, что нужны самые решительные меры и полностью приняли участие в войне[55]. Спарте было доверено командование объединёнными греческими силами на море и суше. Решительная победа в битве при Саламине не изменила основной дилеммы Спарты. В идеале они хотели бы сражаться на перешейке, где им не грозил бы риск того, что их пехота будет застигнута врасплох персидской кавалерией.

Однако в 479 году до нашей эры оставшиеся персидские войска под командованием Мардония опустошили Аттику, и греки были вынуждены начать наступление[56]. Результатом было противостояние, в котором и персы, и греки пытались сражаться на благоприятной местности, и все было решено, когда персы атаковали греков во время их попытки к отступлению. В результате битвы при Платеях греки под предводительством спартанца Павсания разгромили персов и убили Мардония[57]. Решительная победа греков положила конец греко-персидской войне, а также персидским амбициям экспансии в Европу[58].

В том же году объединённый греческий флот, которым командовали спартанский царь Леотихид II и афинянин Ксантипп, пересёк Эгейское море, чтобы помочь освобождению от персидского владычества греческих городов Ионии. Персы не решились сразиться с врагом на море, и битва произошла на суше. Греки одержали полную победу в битве при Микале. После сражения у эллинов состоялся военный совет. Леотихид II предложил переселить ионийцев на территорию европейской части Греции, так как не считал возможным всё время защищать их от персов[59]. Против этого предложения резко выступили афиняне. По их мнению, Иония должна была стать оплотом против варваров, сохранение этой области было необходимо для контроля над Эгейским морем и морской торговлей. Сами ионийцы слышать не хотели о насильственном переселении. Приняв в общегреческий союз освобождённых самосцев, хиосцев и лесбосцев, флот отплыл к Геллеспонту[60][61]. В 478 году до нашей эры греческий флот под предводительством Павсания, победителя при Платеях, совершил походы на Кипр и Византий. Однако Павсаний своим высокомерием и жестокостью настолько оттолкнул от себя ионийцев, что они его прогнали[62]. Источники дают весьма противоречивые впечатления о реакции спартанцев на растущее могущество Афин, и это может отражать расхождение во мнениях внутри Спарты[63]. Согласно этой точке зрения, одна спартанская фракция была вполне довольна тем, что Афины взяли на себя риск продолжения войны с Персией, в то время как противоположная фракция глубоко возмущалась вызовом Афин их греческому господству[64].

В более поздние времена Спарта наряду с Афинами, Фивами и Персией были главными силами, борющимися за господство друг над другом. В результате Пелопоннесской войны Спарта, традиционно имеющая сильную сухопутною армию, стала морской державой. На пике своего могущества Спарта покорила многие греческие полисы и даже сумела одолеть знаменитый афинский флот. К концу V века до нашей эры она выделилась как полис, который победил Первый Афинский морской союз и вторгся в персидские провинции в Анатолии, период, который знаменует собой спартанскую гегемонию.

464 год до нашей эры землетрясение в Спарте

Землетрясение в Спарте 464 года до нашей эры разрушило большую часть Спартанского полиса, города-государства Древней Греции. Исторические источники предполагают, что погибших могло быть до 20 000 человек, хотя современные исследователи считают, что эта цифра, скорее всего, преувеличена. Землетрясение вызвало восстание илотов, рабского класса спартанского общества. События, вызванные этим мятежом, привели к росту напряженности между Спартой и их соперником, Афинами и расторжению союзного договора между ними. После того, как вспомогательные войска, отправленные консервативной партией афинян, спартанцы отправили обратно с холодной благодарностью, в Афинах взяли верх реформаторы, которые перешли к более популистской и антиспартанской политике. Таким образом, это землетрясение упоминается в исторических источниках как одно из ключевых событий, приведших к малой Пелопоннесской войне.

Начало вражды с Афинами

Внимание Спарты в то время было полностью занято более близкими проблемами, такими как восстание Тегеи (около 473—471 гг. до н. э.), ставшее ещё более грозным из-за участия Аргоса[65]. Однако самым серьёзным был кризис, вызванный землетрясением, которое в 464 году до нашей эры опустошило Спарту и унесло много жизней. Сразу же после этого илоты увидели возможность восстать. За этим последовала осада Итоми, которую укрепили мятежные илоты[66]. Про-спартанский Кимон сумел убедить Афины послать помощь для подавления восстания, но это в конечном счете привело к обратным последствиям для про-спартанского движения в Афинах[67]. Афинские гоплиты, составлявшие основную часть войска, принадлежали к зажиточной части афинского общества, но тем не менее были откровенно шокированы, обнаружив, что мятежники были такими же греками, как и они сами. Спарта начала опасаться, что афинские войска могут объединиться с восставшими[68]. Впоследствии спартанцы отослали афинян домой. Предоставив официальное оправдание, что поскольку первоначальное нападение на Итоми провалилось, то теперь требовалась блокада города, в которой спартанцы не нуждались в помощи афинян. В Афинах это пренебрежение привело к тому, что Афины разорвали свой союз со Спартой и объединились со своим врагом Аргосом[67]. Дальнейшие трения были вызваны совершенствованием афинской демократии при Эфиалте и Перикле[69].

Пол Картледж считает, что восстание илотов и периоэков побудило спартанцев реорганизовать свою армию и включить периоэков в состав гражданских полков гоплитов. Конечно, система, в которой граждане и неграждане сражались вместе в одних и тех же полках, была необычна для Греции[70]. Ганса Ван Виса, однако, не убедило объяснение нехватки рабочей силы в пользу использования спартанцами неграждан-гоплитов. Он согласен с тем, что интеграция периоэков и граждан произошла где-то между Греко-персидской и Пелопоннесской войнами, но не считает это значительным этапом. Спартанцы использовали неграждан в качестве гоплитов задолго до этого, и их соотношение не изменилось. Он сомневается, что спартанцы когда-либо считали, что идеал силы гоплитов только для граждан, столь любимого такими писателями, как Аристотель[71].

Пелопоннесские войны

Пелопоннесские войны были затяжными вооруженными конфликтами, происходившими на море и на суше в последней половине V века до нашей эры между Делийским союзом, контролируемый Афинами, и Пелопоннесским союзом, в котором Спарта доминировала над другими греческими полисами. Делосский союз ученые часто называют «Афинской империей». Пелопоннесский союз считал, что он защищает себя от афинского возвышения.

Война имела этнический подтекст, который обычно, но не всегда применялся: Делосский союз включал население афинян и ионийцев, в то время как Пелопоннесский союз состоял в основном из дорийцев, за исключением того, что третья сила, беотийцы, предварительно встала на сторону Пелопоннесского союза. Спартанцы никогда не доверяли им полностью. Этническая вражда подпитывалась насильственным включением небольших дорийских полисов в Делосский союз. Мотивы, однако, были сложными, включая местную политику и соображения богатства.

В конце концов Спарта победила, но довольно скоро она пришла в упадок и была поглощена в войны с Беотией и Персией, пока не была окончательно побеждена Македонией.

Установление власти тридцати тиранов в Афинах

Весной 404 года до нашей эры условия капитуляции требовали от афинян снести длинные стены между городом и портом Пирей. Когда внутреннее несогласие помешало афинянам восстановить правительство, Лисандр ликвидировал демократическое правление и создал правительство из 30 олигархов, которые впоследствии стали известны как тридцать тиранов. Это были про-спартанские люди. Первоначально избранные к власти собранием с мандатом на кодификацию законов, они немедленно обратились за помощью к спартанскому гарнизону, чтобы арестовать своих врагов[72]. Вместе с ними они убивали сторонников демократии и конфисковывали их имущество[73].

Это вызвало беспокойство союзников Спарты в Пелопоннесской лиги, Беотия, Элида и Коринф выступили против правления тридцать тиранов. Лисандр покинул Афины, чтобы установить декархии, управляющие советы из 10 человек, в других частях бывшего Афинского союза, оставив спартанский гарнизон под командованием афинских тиранов. Воспользовавшись общей антиспартанской реакцией и сменой режима в Беотии на антиспартанское правительство, изгнанники и жители Афин неграждане (которым было обещано гражданство) предприняли атаку из Беотии на Афины под командованием Фрасибула и в битве при Филе, за которой последовали битва при Мунихии и битва при Пирее, разгромили тиранов, гарнизон спартанцев восстановил частичный контроль над Афинами. Они установили декархию[74].

Афины были на грани гражданской войны. Обе стороны послали делегатов, чтобы представить свое дело царю Павсанию. Тираны были услышаны первыми. Они жаловались, что Пирей был оккупирован беотийским марионеточным правительством. Павсаний немедленно назначил Лисандра гармостом (наместником), что требовало согласия эфоров, и приказал ему отправиться в Спарту вместе со своим братом, который был поставлен навархом более чем на 40 кораблях. Они должны были подавить восстание и изгнать мятежниов.

Павсаний, получив согласие трех из пяти эфоров, сам отправился в Афины с войском, включавшим людей из всех союзников, кроме Беотии и Коринфа. По дороге он встретил и заменил Лисандра. Последовала битва с Фрасибулом, чьи войска убили двух спартанских полемархов, но в конце концов были загнаны в болото. Затем по его инициативе начались переговоры между пирейскими демократами и афинскими умеренными олигархами. Стороны пришли к соглашению о примирении на условиях обоюдной амнистии. Окончательное примирение восстановило демократию в Афинах. Тридцать тиранов удерживали Элевсин, так как ранее они вырезали все население города. Он был сделан независимым от Афин в качестве убежища для сторонников тиранов. Была объявлена всеобщая амнистия. Спартанцы прекратили свою оккупацию[75].

Бывшие олигархи отреклись от мира. После того как им не удалось собрать силы для своего дела среди других полисов Греции, они предприняли попытку государственного переворота в Афинах. Но проиграли и были схвачены и казнены. Элевсин вернулся Афинам[76]. Спарта отказалась от дальнейшего участия. Тем временем Лисандр, который был отозван в Спарту после того, как его сменил Павсаний, с помощью царя Агиса (второго царя) обвинил Павсания в излишней снисходительности к афинянам. Он не только был оправдан подавляющим большинством присяжных (за исключением сторонников Агиса), включая всех пятерых эфоров, но спартанское правительство отреклось от всех декархов, которые были установлены Лисандром в полисах бывшего Афинского союза, и приказало восстановить прежние правительства[77].

IV век до нашей эры

Гегемония Спарты

Тесные отношения Спарты с Киром Младшим продолжались и тогда, когда она тайно поддержала его попытку захватить персидский трон. После того как Кир был убит в битве при Кунаксе, Спарта ненадолго попыталась примириться с Артаксерксом, персидским царем. Однако в конце 401 года до нашей эры Спарта решила ответить на призыв нескольких ионийских городов и отправила экспедицию в Анатолию[78]. Хотя война велась под знаменем греческой свободы, поражение спартанцев в битве при Книде в 394 году до нашей эры было широко приветствовалось греческими городами региона. Хотя персидское правление означало для городов Анатолии уплату дани, это, по-видимому, считалось меньшим злом, чем спартанское правление[78]

В конце 397 года до нашей эры Персия послала родосского агента с подарками противникам Спарты на материковой части Греции. Однако эти побуждения служили главным образом ободрением для тех, кто уже был обижен на Спарту. В этом случае именно Спарта сделала первый агрессивный шаг, используя в качестве предлога поддержку Беотии её союзника Локрида против союзника Спарты Фокида. Была послана армия под командованием Лисандра и Павсания. Поскольку Павсаний был несколько равнодушен ко всему этому предприятию, Лисандр пошел вперед. Отделив Орхоменос от Беотийской Лиги, Лисандр был убит в битве при Галиарте. Когда Павсаний прибыл, вместо того чтобы отомстить за поражение, он просто попросил перемирия, чтобы похоронить тела. За это Павсаний был подвергнут судебному преследованию и отправлен в ссылку[79].

В битве при Коронее Агесилай I, новый царь Спарты, немного превосходил беотийцев, а в Коринфе спартанцы сохранили свои позиции, но все же сочли необходимым избавиться от враждебности персов и по возможности использовать персидскую мощь для укрепления своих собственных позиций у себя дома; поэтому они заключили с Артаксерксом II унизительный Анталкидов мир в 387 году до нашей эры, по которому они сдали персидскому царю греческие города на побережье Малой Азии и Кипра и оговорили автономию всех других греческих городов. Наконец, Спарта и Персия получили право вести войну с теми, кто не соблюдал условия договора[80]. Это должно было быть очень одностороннее толкование автономии, которое навязывала Спарта. Беотийский союз был распущен, с одной стороны, в то время как спартанский Пелопоннесский союз доминировал. Кроме того, Спарта не считала, что автономия включает в себя право города выбирать демократию вместо предпочитаемой Спартой формы правления[81]. В 383 году до нашей эры обращение двух городов Халкидики и македонского царя дало Спарте повод ля разрушения Халкидчкого союза во главе с Олинфом. После нескольких лет борьбы Олинф потерпел поражение, и города Халкидики были включены в Пелопоннесский союз. Истинным бенефициаром этого конфликта была Македония, хотя Поль Картледж считает, что это было бы потворством, чтобы обвинить Спарту в том, что она способствовала возвышению Филиппа II[82].

Во время Коринфской войны Спарта столкнулась с коалицией ведущих греческих государств: Фив, Афин, Коринфа и Аргоса. Первоначально этот союз поддерживала Персия, чьи земли в Анатолии были захвачены Спартой и которая опасалась дальнейшей экспансии спартанцев в Азию. Спарта одержала ряд сухопутных побед, но многие её корабли были уничтожены в битве при Книде греко-финикийским флотом наемников, который Персия предоставила Афинам. Это событие серьёзно подорвало военно-морскую мощь Спарты, но не положило конец её стремлениям к дальнейшему вторжению в Персию, пока афинянин Конон не опустошил спартанское побережье и не спровоцировал старый спартанский страх перед восстанием илотов[83].

После ещё нескольких лет борьбы в 387 году до нашей эры был заключен Анталкидов мир, согласно которому все греческие города Ионии должны были вернуться под контроль персов, а азиатская граница Персии была бы свободна от спартанской угрозы[83]. Последствия войны должны были подтвердить способность Персии успешно вмешиваться в греческую политику и укрепить ослабленное гегемоническое положение Спарты в греческой политической системе[84].

В 382 году до нашей эры Фебид, ведя спартанскую армию на север против Олинфа, сделал крюк к Фивам и захватил Кадмею, цитадель Фив. Лидер антиспартанской фракции был казнен после показательного суда, и узкая клика проспартанских сторонников была поставлена у власти в Фивах и других беотийских городах. Это было вопиющее нарушение Анталкидова мира[85]. Именно захват Кадмеи привел к фиванскому восстанию и, следовательно, к началу Беотийской войны. Спарта начала эту войну со стратегической инициативой, однако Спарта не смогла достичь своих целей[86]. В самом начале неудачная атака спартанского полководца Сподрия на Пирей подорвала позиции Спарты, загнав Афины в союз с Фивами[87]. Затем Спарта потерпела поражение на море (Битва при Наксосе) и на суше (Битва при Наксосе) и не смогла предотвратить восстановление Беотийского союза и создание второго Афинского союза[88].

В 371 году до нашей эры в Спарте был созван новый мирный конгресс для ратификации Каллиева мира. И снова фиванцы отказались отречься от своей беотийской гегемонии, и спартанцы послали войска под командованием короля Клеомброта, пытаясь принудить фиванцев. Когда фиванцы устроили битву при Левктрах, это было скорее от храброго отчаяния, чем от надежды[89]. Тем не менее, именно Спарта была побеждена, и это, наряду со смертью царя Клеомброта, нанесло сокрушительный удар по спартанскому военному престижу[90]. Результатом битвы стало отнятие гегемонии Фивами у Спарты.

Поскольку спартанское гражданство наследовалось по крови, Спарта теперь всё чаще сталкивалась с населением илотов, которое значительно превосходило её граждан. Тревожная убыль спартанских граждан был прокомментирован Аристотелем, который рассматривал это как внезапное событие. В то время как некоторые исследователи рассматривают это как результат военных потерь, похоже, что число граждан, после определённого момента, начало неуклонно сокращаться со скоростью 50 % сокращения каждые пятьдесят лет независимо от масштабов сражений. Скорее всего, это было результатом постоянного перераспределения богатства между гражданами, которое просто не было столь очевидным, пока не были приняты законы, разрешающие гражданам отдавать свои земельные участки[91].

Столкновение с Фивами

Спарта так и не смогла полностью оправиться от потерь, которые она понесла битве при Левктрах в 371 году до нашей эры и последующих восстаниях илотов. Тем не менее, она была способна оставаться региональной державой на протяжении более двух столетий. Ни Филипп II, ни его сын Александр Македонский не пытались завоевать саму Спарту.

К зиме конца 370 года до нашей эры царь Агесилай II выступил в поход, но не против Фив, а в попытке сохранить хотя бы часть влияния Спарты в Аркадии. Это привело к обратному результату, когда в ответ аркадяне послали в Беотию призыв о помощи. Беотия ответила тем, что послала большую армию во главе с Эпаминондом, которая сначала двинулась на саму Спарту, а затем двинулась в Месинию, где уже восстали илоты. Эпаминонд освободил илотов в Месинии и помог укрепить город Мессену[92].

Последняя схватка произошла в 362 году до нашей эры, когда несколько бывших союзников Беотии, таких как Мантинея и Элида, присоединились к Спарте. Афины тоже воевали вместе со Спартой. В результате Битва при Мантинее фактически закончилась ничьёй, в ней пал фиванский полководец Эпаминонд[93]. После этого сражения и враги Спарты, и её союзники поклялись в общем мире. Только сама Спарта отказалась от мира, потому что не хотела признавать независимость Месинии[94].

Столкновение с Македонией

У Спарты не было ни людей, ни денег, чтобы вернуть утраченное положение, и продолжающееся существование на её границах независимой Месинии и Аркадии держало её в постоянном страхе за собственную безопасность. Она действительно присоединилась к Афинам и Ахее в 353 году до нашей эры, чтобы помешать Филиппу II Македонскому пройти Фермопилы и войти в Фокиду, но кроме этого она не принимала никакого участия в борьбе Греции с новой силой, возникшей на её северных границах. В финальной схватке Филипп сражался с Афинами и Фивами в битве при Херонее. Спарта была зажата у себя дома македонскими союзниками, такими как Мессена и Аргос, и не принимала в битве никакого участия[95].

После победы при Херонее Филипп II Македонский вступил в Пелопоннес. Только Спарта отказалась присоединиться к Коринфскому союзу, но Филипп организовал передачу некоторых пограничных районов соседним полисам Аргосу, Аркадии и Мессении[96].

Во время походов Александра на восток спартанский царь Агис III отправил войска на Крит в 333 году до нашей эры с целью закрепления острова за Спартой[97]. Затем Агис принял командование союзными греческими войсками против Македонии, добившись первых успехов, прежде чем осадить Мегаполис в 331 году до нашей эры. Большая македонская армия под командованием полководца Антипатра выступила ей на помощь и разгромила возглавляемые спартанцами войска в решительной битае при Мегаполисе[98]. Более 5300 спартанцев и их союзников были убиты в сражении, а также 3500 солдат Антипатра[99]. Агис, теперь уже раненый и не способный стоять, приказал своим людям оставить его позади, чтобы он мог встретить наступающую македонскую армию, дабы выиграть им время для отступления. Стоя на коленях, спартанский царь убил нескольких вражеских солдат, прежде чем был окончательно убит копьем[100]. Александр был милостив и только вынудил спартанцев присоединиться к Коринфскому союзу, в который они ранее отказались вступить[101].

Память об этом поражении была ещё свежа в спартанских умах, когда вспыхнуло всеобщее восстание против македонского владычества, известное как Ламийская война, поэтому Спарта оставалась нейтральной[102].

Даже во время своего упадка Спарта никогда не забывала своих притязаний на роль «защитника эллинизма» и своего лаконского остроумия. Анекдот гласит, что когда Филипп II отправил в Спарту послание, в котором говорилось: «если я войду в Лаконию, то уничтожу Спарту», спартанцы ответили ему одним кратким ответом: «если»[103].

Когда Филипп создал Коринфский союз под предлогом объединения Греции против Персии, спартанцы решили не присоединяться к нему. Они не были заинтересованы в присоединении к пангреческой экспедиции, если она не была под руководством спартанцев. Так, после завоевания Персии Александр Македонский послал в Афины 300 доспехов персов со следующей надписью: «Александр, сын Филиппа, и все греки, кроме спартанцев, отдают эти подношения, взятые у иностранцев, живущих в Азии».

III век до нашей эры

автор: Франсуа Топино-Лебрен (1792 год)

Во время кампании Деметрия Полиоркета по завоеванию Пелопоннеса в 294 году до нашей эры спартанцы во главе с Архидамом IV попытались оказать сопротивление, но потерпели поражение в двух битвах. Если бы Деметрий не решил обратить свое внимание на Македонию, город пал бы[104]. В 293 году до нашей эры спартанские войска под командованием Клеонима вдохновили Беотию бросить вызов Деметрию, но Клеоним вскоре ушёл, оставив Фивы в бедственном положении[105]. В 280 году до нашей эры спартанская армия под предводительством царя Арея снова двинулась на север, на этот раз под предлогом спасения от этолийцев какой-то священной земли близ Дельф. Они утеряли моральную высоту, разграбив этот район. Именно в этот момент этолийцы настигли их и разгромили[106].

В 272 году до нашей эры Клеоним Спартанский (который был смещен Ареем в качестве царя[107]) убедил Пирра вторгнуться на Пелопоннес[108]. Пирр осадил Спарту, уверенный, что сможет легко взять город, однако спартанцы, в обороне которых принимали участие даже женщины, сумели отбить атаки Пирра[109]. В этот момент Пирр получил призыв от оппозиционной фракции аргивян поддержать правителя Аргоса выступавшего за Гоната, и он удалился из Спарты[110]. В 264 году до нашей эры, Спарта заключила союз с Афинами и Птолемеевым Египтом (наряду с рядом более мелких греческих городов) в попытке освободиться от Македонии[111]. Во время последовавшей за этим Хремонидовой войны спартанский царь Арей I возглавил две экспедиции к перешейку, где в Коринфе был расквартирован македонией гарнизон, и во второй экспедиции он был убит[112]. Когда Ахейский союз ожидал нападения из Этолии, Спарта послала армию под командованием Агиса, чтобы помочь защитить перешеек, но спартанцы были отправлены домой, когда казалось, что никакого нападения не будет[113]. Примерно в 244 году до нашей эры этолийская армия совершила набег на Лаконию, захватив с собой множество пленников[26][114]. Грейнджер предположил, что этот набег был частью проекта Этолии по созданию коалиции Пелопоннесских городов. Хотя Этолия в первую очередь была озабочена ограничением Ахеи, поскольку соответствующие города были враждебны Спарте, Этолия должна была продемонстрировать свои антиспартанские полномочия[115].

В течение III-го века до нашей эры постепенно возник социальный кризис: богатство стало концентрироваться примерно среди 100 семей[116], а число равных (которые всегда составляли костяк спартанской армии) сократилось до 700 (менее одной десятой от её 9000 максимума в VII-м веке до н. э.)[116]. Агис IV был первым спартанским царем, предпринявшим попытку реформ. Его программа сочетала списание долгов и земельную реформу. Оппозиция со стороны царя Леонида была устранена, когда он был низложен на основании нескольких сомнительных оснований. Однако его противники воспользовались периодом, когда Агис IV отсутствовал в Спарте, и по возвращении он был подвергнут псевдо судебному разбирательству[117].

Следующую попытку реформ попытался осуществить Клеомен III, сына царя Леонида. В 229 году до нашей эры Клеомен возглавил нападение на Мегаполис, спровоцировав тем самым войну с Ахейским сюзом. Арат, возглавлявший войска Ахейского союза, придерживался очень осторожной стратегии, несмотря на то что у него было 20 000 человек, а у Клеомена 5000. Клеомен столкнулся с препятствиями со стороны эфоров, что, вероятно, отражало общее отсутствие энтузиазма среди граждан Спарты[118]. Тем не менее ему удалось победить Арата[119]. С этим успехом он оставил армию из спартиатов на поле боя и вместе с наёмниками двинулся на Спарту, чтобы устроить государственный переворот. Эфорат был упразднен, четверо из пяти были убиты во время захвата власти Клеоменом[120]. Земля была перераспределена, что позволило расширить состав граждан[120]. Долги были аннулированы. Клеомен поручил Сферу, своему советнику, восстановить прежнюю суровую подготовку и простую жизнь. Историк Питер Грин замечает, что возложение такой ответственности на не-спартанца было красноречивым свидетельством того, насколько Спарта утратила свои ликурговские традиции[120]. Эти реформы возбудили враждебность среди богатых лакедоманян, которые боялись социальной революции. Для других, особенно среди бедных, Клеомен внушал надежду. Эта надежда быстро рухнула, когда Клеомен начал захватывать города, и стало очевидно, что социальная реформа за пределами Спарты была последним, о чём он думал[121].

Реформы Клеомена имели своей целью восстановление власти спартанцев. Первоначально Клеомен добился успеха, захватив города, которые до тех пор были частью Ахейского союза[122], и получив финансовую поддержку Египта[123]. Однако Арат, лидер Ахейского союза, решил заключить союз с врагом Ахейского союза — Македонией. Когда Египет решил сократить финансовую помощь, Клеомен решил рискнуть всем в одном сражении[124]. В результате битвы при Селласии в 222 году до нашей эры Клеомен потерпел поражение от ахейцев и Македонии. Антигон III Досон, царь Македонии, торжественно вошел в Спарту со своей армией, чего Спарта никогда прежде не терпела. Эфоры были восстановлены, а монархия упразднялась[125].

В начале Союзнической войны в 220 году до нашей эры послы из Ахейского союза безуспешно пытались убедить Спарту выступить против Этолии. Поначалу этолийские посланники были столь же безуспешны, но их присутствие было использовано в качестве предлога спартанскими роялистами, которые устроили государственный переворот, восстановивший двойную монархию. Тогда Спарта немедленно вступила в войну на стороне Этолии[126].

Римская Спарта

Источники о Набисе, пришедшем к власти в 207 году до нашей эры, настолько враждебны друг другу, что сегодня невозможно судить об истинности обвинения против него — что его реформы были предприняты только для того, чтобы служить его же интересам[127]. Конечно, его реформы были гораздо глубже, чем реформы Клеомена III, который освободил 6000 илотов только в качестве чрезвычайной меры[128]. В британской энциклопедии говорится:

Если бы мы доверяли рассказам Полибия и Ливия, мы бы отмахнулись от него немногим лучше, чем от разбойничьего вождя, удерживающего Спарту посредством крайней жестокости и угнетения и в значительной степени использующего наемные войска в своих войнах.[26]

Историк У. Г. Форест готов принять эти обвинения за чистую монету, включая то, что он убил своего подопечного и участвовал в спонсируемых государством пиратстве и разбое — но не в корыстных мотивах, приписываемых ему. Он видит в нём безжалостную версию Клеомена, искренне пытающегося разрешить социальный кризис Спарты[129]. Он положил начало строительству первых стен Спарты, которые простирались примерно на 6 миль[130].

Именно в этот момент Ахейский союз изменил своему союзу с Македонией, чтобы поддержать Рим. Поскольку Ахейский союз была главным соперником Спарты, Набис склонялся к Македонии. Македонии становилось все труднее удерживать Аргос, поэтому Филипп V Македонский решил отдать Аргос Спарте, что усилило напряженность в отношениях с ахейским союзом[129]. После окончания войн с Филиппом V контроль Спарты над Аргосом противоречил официальной римской политике, и Тит Квинкций Фламинин собрав большую армию, с которой вторгся в Лаконию и осадил Спарту[131]. Набис был вынужден капитулировать, спасая все свое имущество за пределы Лаконии, сдав Лаконские морские порты и свой флот и заплатив контрибуцию в размере 500 талантов, в то время как освобожденные рабы были возвращены своим прежним хозяевам[131][132].

Хотя теперь территория под его контролем состояла только из города Спарты и его ближайших окрестностей, Набис все ещё надеялся вернуть себе былую власть. В 192 году до нашей эры, видя, что римляне и их ахейские союзники были отвлечены неизбежной войной с сирийским царем Антиохом III и Этолийским союзом, Набис попытался отбить портовый город Йитион и побережье Лаконии[133]. Первоначально он добился успеха, захватив Йитион и разгромив войска Ахейского союза в небольшом морском сражении[133]. Однако вскоре после этого его армия была разбита ахейским полководцем Филопеменом и заперта в стенах Спарты. Опустошив окрестности, Филопемен вернулся домой[133].

Через несколько месяцев Набис обратился к Этолийскому союзу с просьбой прислать войска, чтобы он мог защитить свою территорию от римлян и Ахейского союза[133]. В ответ этолийцы послали войско в Спарту[134]. Однако, оказавшись там, этолийцы предали Набиса, убив его, когда он строил свою армию за пределами города[134]. Тогда этолийцы попытались взять город под свой контроль, но им помешало яростное сопротивление спартанцев[134]. Ахейцы, стремясь воспользоваться наступившим хаосом, послали в Спарту Филопемена с большой армией. Оказавшись там, он вынудил спартанцев присоединиться к Ахейскому союзу, положившему конец их независимости[135].

Спарта не принимала активного участия в Ахейской войне в 146 году до нашей эры, когда Ахейский союз потерпел поражение от римского полководца Луция Муммия. Впоследствии Спарта стала свободным городом в римском понимании, некоторые учреждения Ликурга были восстановлены[136], и город стал туристической достопримечательностью для римлян, приезжавших посмотреть на экзотические спартанские обычаи[n 2]. Прежние периоэкские общины не были восстановлены в Спарте, и некоторые из них были организованы как «Союз свободных Лаконийцев».

После 146 года до нашей эры источники по истории спартанцев несколько фрагментарны[139]. Плиний описывает их свободу как пустую, хотя Хримес утверждает, что, хотя это может быть верно в области внешних отношений, Спарта сохранила высокий уровень автономии во внутренних делах[140].

Отрывок из Светония показывает, что спартанцы были клиентами могущественного патрицианского клана Клавдиев. Жена Октавиана Ливия была из рода Клавдиев, что могло бы объяснить, почему Спарта была одним из немногих греческих городов, которые поддерживали Октавиана сначала в войне против Брута и Кассия в 42 году до нашей эры, а затем в войне против Марка Антония в 30 году до нашей эры[141].

В конце I-го века до нашей эры и большую часть I-го века нашей эры в Спарте господствовала могущественная семья Эвриклидов, которая выступала для римлян чем-то вроде «династии клиентов»[142]. После падения Эвриклидов в царствование Нерона в городе были установлены республиканские учреждения, и гражданская жизнь, по-видимому, процветала. Во II-м веке нашей эры был построен акведук длиной 12 километров.

В 214 году римский император Каракалла, готовясь к походу на Парфию, набрал спартанскую когорту из 500 человек (лохос). Геродиан описал это подразделение как фалангу, подразумевая, что оно сражалось, как древние спартанцы, как гоплиты, или даже как македонская фаланга. Несмотря на это, надгробие павшего легионера по имени Марк Аврелий Алексис показывает его легко вооруженным, с пилосом и деревянной дубинкой. Это подразделение было предположительно расформировано в 217 году после убийства Каракаллы[143].

Спарта оставалась полунезависимой (автономным под римским суверенитетом) вплоть до провинциальных реформ римского императора Диоклетиана в 297 году. В 375 году мощное землетрясение в этом районе нанесло сильный ущерб Спарте и Йитиону[144][145].

Постклассический период

В 396 году Аларих разграбил Спарту, но позже она была восстановлена, город стал меньше, чем прежде[146]. В 468 году Гейзерих король вандалов попытался завоевать полуостров Мани с целью использовать его в качестве плацдарма для захвата Пелопоннеса. Флот Гейзериха подошёл до Кениполиса (близ современной деревни Кипариссос на мысе Тенарон), но когда его армия высадилась, местные жители (маниоты) напали на варваров перебив многих из них, а выжившие были вынуждены спасаться бегством[147]. Спустя десятилетия знаменитый римский полководец Велисарий, направляясь в свой победоносный поход против вандалов Карфагена, остановился в Кениполисе, чтобы получить припасы, почтить память Кениполитанцев за их победу и набрать несколько солдат[148].

В 590 году Пелопоннес подвергся нашествию славян, которые захватили часть полуострова[149]. Масштабы славянской экспансии и того, что точно происходило во время их пребывания на полуострове остаются предметом споров[150]. Славяне заняли большую часть Пелопоннеса, о чём свидетельствуют славянские топонимы, за исключением восточной части полуострова, которая оставалось в руках римлян. Позже включенная в фему Эллада, учреждённую Юстинианом II около 690 года[151][152]. Однако нет никаких археологических свидетельств о славянском проникновении на имперскую территорию до конца VI века. В целом следы славянской культуры в Греции встречаются очень редко[153]. Монемвасийская хроника, весьма спорная с точки зрения точности и хронологии, но важный источник для этого периода[154][155], рассказывает, что жители Спарты покинули город и ушли в более безопасные места как Монемвасия (как гласит хроника, город был ими основан) в то время как другие поселились на Сицилии после вторжения славян. Местоположение Спарты было признано недостаточно укрепленным и подверженным длительной блокаде из-за его большого расстояния от порта, в то время как с перемещением столицы в Константинополь судам плывших из Йитиона приходилось огибать мыс Малея. Однако маловероятно, что вторжение славян заставило всех жителей Спарты полностью покинуть город и бежать в Монемвасию и Сицилию. Сама Монемвасия была построена во времена Юстиниана, тоесть город появился намного раньше чем описывается в хронике, да и в принципе столь серьёзная иммиграция не могла быть возможна из-за неразвитости достаточно хорошей коммуникации и инфраструктуры между регионами империи для столь огромного потока людей в VII веке[156]. Археологические данные показывают, что Спарта оставалась заселённой на протяжении всего этого периода, этот факт также доказывается и тем, что древние церкви города, располагавшиеся на акрополе, активно использовались и после прихода славян, они были частью укреплённого города, который продолжал быть заселённым и платил дань славянским завоевателям, хотя вполне возможно, что часть населения действительно эмигрировало в Монемвасию и Сицилию[157][158]. В то время несколько славянских племён поселилось в этом районе. Центральное правительство в Константинополе не обращало особого внимания на небольшой участок Пелопоннеса занятый ими.

При императоре Никифоре I, после cлавянского восстания и нападения на Патры, был осуществлён решительный процесс их эллинизации и освобождения земель с исконным населением. Согласно той же Монемвазийской хронике, в 805 году римский правитель Коринфа пошёл войной на славян, частью истребил частью поработил их и освободил греков полуострова от владытчества варваров позволив им претендовать на свои земли[159]. Многие славяне были переселены в Анатолию, а многие анатолийские, сицилийские и калабрийские греки были переселены на Пелопоннес. Весь полуостров был преобразован в новую фему со столицей в Коринфе. После освобождения Крита в 961 году из рук мусульман создавших там Критский эмират, который занимался пиратством и порабощением христианского населения, Пелопоннес, как и сам город, пережил значительный расцвет[160]. Святой Никон Метаноит около 970 года и до самой смерти проповедовал в этом регионе. Он основал в городе три храма и один монастырь. Главный храм города, базилика Святого Николая, был одним из мест откуда он проповедовал местному населению[161]. Он является покровителем города и Лаконии.

Историк Дж. В. А. Файн считает маловероятным, что большое количество людей могло быть легко переселено в Грецию в IX веке; это говорит о том, что греки оставались на этой территории, составляли большинство населения и продолжали говорить по-гречески на протяжении всего периода славянской оккупации[162]. К концу IX века Пелопоннес вновь стал греческим не только в культурном, но и административном отношении[163], за исключением двух небольших славянских племён оставшихся в горах Лаконии, таких как Милинги и Эзериты.

Можно с уверенностью сказать, что греки Пелопоннеса являются потомками своих древних предков. Так к примеру согласно римским источникам, полуостров Мани в южной части Лаконии оставался языческим вплоть до X века. Местные греки были последними жителями Греции, которые открыто следовали древней эллинской религии. Это можно объяснить гористым характером местности в Лаконии, что позволило им избежать попыток Восточной Римской империи окончательно христианизировать Грецию[149]. В своем труде Об управлении империей император Константин VII Багрянородный также утверждает, что маниоты сохранили автономию во время славянского нашествия и что они происходят от древних греков. Так он пишет[149]:

Да будет известно, что обитатели замка Майна происходят не из рода вышеупомянутых славян (Мелинги и Эзеритаи, живущие на Тайгете), а из более древних ромеев, которых местные жители до сих пор называют эллинами за то, что они были в древности идолопоклонниками и поклонниками идолов, подобно древним грекам, и которые были крещены и стали христианами в царствование славного Василия. Место, в котором они живут, безводно и недоступно, но есть оливы, от которых они получают некоторое утешение.

Кроме маниотов в Цаконии, другой части Пелопоннеса недалеко от Спарты, также сохранилось население проживавшее там до прихода славян, их называют цаконы. Они разговаривают на цаконском диалекте греческого языка, который является потомком дорийского языка, языка древних спартанцев[164]. Согласно Монемвасийской хронике, цаконы являются потомками дорийцев проживавших некогда в Лаконии, теснимые аварами и славянами в эпоху великого переселения народов, они нашли приют в горной части Пелопоннеса в VI веке, а их этноним — является искажённой формой этнонима лаконцы[165]. Историческим центром Цаконии является горное поселение Прастос. Обособленность цаконов также объясняется их сравнительно поздней христианизацией: здесь древнегреческая религия практиковалась вплоть до IX века[166].

Город продолжал своё тихое существование на протяжении всего раннего средневековья, пока, в результате Четвёртого крестового похода, на Пелопонес не вторглись латиняне в XIII веке.

Спарта в средневековье

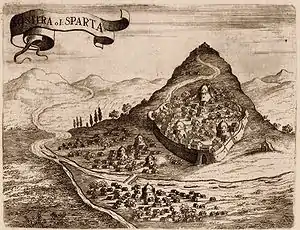

Во время четвертого крестового похода (1201—1204 гг.) крестоносцы захватили Константинополь. Восточная Римская империя пала и была разделена между несколькими греческими и латинскими государствами-преемниками, в частности, включая (с запада на восток) Эпирский деспотат, Латинскую империю, Никейскую империю и Трапезундскую империю. Эти четыре государства породили соперничающих правителей, борющихся за контроль друг над другом и остальными полунезависимыми государствами, возникшими в этом регионе. Гильом I де Шамплит и Жоффруа I де Виллардуэн двинулись на юг в 1205 году в битве при оливковой роще Кунтурос победили пелопоннесских греков, и Пелопоннес стал территорией княжества Ахейского. По прибытии в Морею франкские крестоносцы обнаружили укрепленный город под названием Лакедемон (Спарта)[167]. В 1210 году после десятидневной осады город был взят латинянами. Спарта или Лакедемон, как его в то время называли, стала главной резиденцией князя во время его походов по покорению окрестных земель[168][169]. Однако после основания Мистры в 1249 году на отроге Тайгета (примерно в 5 км к северо-западу от Спарты) Спарта сильно обезлюдела, но продолжала существовать даже после этого. Таким образом, в течение почти шести столетий именно Мистра, а не Спарта была центром и средоточием Лаконийской истории. Спарта стала всего лишь небольшим периферийным городком соседствующим с Мистрой[26].

Поражения не смогли сломать местных греков, местное население стало активно сопротивляться захватчикам. Греки такие как маниоты и цаконы, были не единственной угрозой для франкской оккупации Пелопоннеса. Два славянских племени в горном массиве Тайгет Милинги и Эзериты, тоже не желали видеть франков и они совершали набеги на Лаконию с запада. В 1249 году новый князь Гильом II де Виллардуэн выступил против налетчиков. Он использовал недавно захваченную крепость Монемвасия, чтобы сдержать цаконов, и построил город-крепость Мистру на отроге Тайгет, возвышающейся над Спартой, чтобы сдерживать славян. Чтобы остановить набеги маниотов, он построил крепость Великая Майна[170], которая, скорее всего, располгалась на мысе Тигани. Он описан как страшный утёс с мысом наверху. В 1250-х годах для полуострова Мани был назначен латинский епископ, а в 1259 году он был взят в плен ромеями во время битвы при Пелагонии обновленной Византийской империей[171].

25 июля 1261 года греки под командованием Михаила VIII Палеолога отвоевали Константинополь. Князь Гильом II де Виллардуэн был освобожден при условии, что ему придется сдать крепости Великая Майна, Мистра, Еракион и Монемвасия[172][173][174][175], а также дать заложников, включая леди Маргарет, баронессу Пассавы. Так город перешел в руки греков и стал центром Морейского деспотата. Когда Франки покинули Лаконию, местные жители жили в мире под властью деспота Мореи, деспоты управляли провинцией. Однако мир был прерван, когда турки-османы начали свои нападения на Пелопоннес[171].

После того как Османская империя во главе с султаном Мехметом II захватила Константинополь в мае 1453 года, этот регион продолжал оставаться под контролем деспота Мореи. Пока в 1460 году турки-османы под предводительством Мехмеда II не захватили его. Деспотией управляли два брата последнего императора Константина XI, который погиб, защищая Константинополь от турков. Однако ни Димитрий Палеолог, ни Фома Палеолог не захотели последовать его примеру и защищать Пелопоннес. Вместо этого Фома бежал в Италию, а Дмитрий искал убежища у Мехмеда. Елена Палеолог, дочь Дмитрия и его второй жены Феодоры Асаниной, была выдана замуж за Мехмеда II[171].

Данное положение дел, в отличие от правителей деспотата, не понравилось простым грекам, из-за чего начались мятежи. Крокодилос Кладас, грек из Лаконии, был пожалован Мехмедом владычеством над Элосом и Вардунией в 1461 году. Мехмед надеялся, что Кладас утихомирит бунтовщиков[171]. Но в 1463 году Кладас сам присоединился к бунтовщикам, а с началом турецко-венецианской войны 1463—1479 годов возглавил отряды «стратиоти» (греч. στρατιώτης, стратиотис — солдат) воюя на стороне венецианцев[176]. Он вел повстанцев против турков с венецианской помощью до 1479 года, когда венецианцы заключили мир с османами и дали османам право править этими землями. Кладас отказался принять эти условия, и тогда венецианцы назначили цену за его голову[171]. 9 октября 1480 года Кладас повёл 16 тысяч своих стратиоти из Корони в Мани. В декабре это восстание было поддержано стратиотами Теодора Буа, из города Нафплион. Османская армия посланная султаном была разбита между Пассавас и Итило, Мани в феврале 1481 года. Позже этим месяцем, большие османские силы под командованием Мохаммед-бея окружили Кладаса в Порто Кайо, где он был принят на борт галеры из флотилии неаполитанского короля Фердинанда II и вывезен в Неаполь, оставив восстание тлеть в своё отсутствие. Мирное разрешение этого восстания было обговорено османским правителем Мореи и венецианцем Бартоломео Минио[177][178].

С 1500 по 1570 года регион полуострова Мани в Лаконии сохранил некоторую автономию в Османский период[179]. Турки продолжали воевать с венецианцами, дабы изгнать их из Пелопоннеса и добились успеха в 1540 году, когда они завоевали Монемвасию и Нафплион. Турки при Селиме II, готовясь вторгнуться на Венецианский остров Кипр, построили крепость в Мани, в Порто-Кагио, а также разместили гарнизон в Пассаве. Цель этой операции состояла в том, чтобы разрушить коммуникационные линии венецианцев и сдерживать маниотов. Встревоженные маниоты призвали на помощь венецианцев, и венецианский флот вместе с маниотами захватил замок[180]. Данный регион продолжал быть эпицентром активного сопротивления туркам и сыграл значительную роль в греческой войне за независимость.

В 1687 году Спарта, вместе со значительной частью Пелопоннеса, была завоёвана армией, состоящей из венецианцев и германских наёмников под предводительством Франческо Морозини. Новые хозяева Пелопоннеса поощряли развитие сельского хозяйства и местной промышленности. Тем не менее, они препятствовали развитию в отраслях, которые могли бы конкурировать с итальянским производством. Это особенно сказалось на Мистре и Спарте, чьи благосостояния в значительной степени были связаны с шёлковой промышленностью. В 1715 году город был захвачен турками, которые сумели изгнать венецианцев с Пелопоннеса в течение семидесяти дней. Венецианцы выиграли несколько мелких морских сражений в Лаконском заливе, но в 1715 году покинули Пелопоннес. На следующий год был подписан пожаревацкий мир, и венецианцы отказались от своих притязаний на Пелопоннес[181].

Новое время

XVIII век

В XVIII веке Российская империя рассчитывала расширить свои владения в Северном Причерноморье и на Кавказе. Для этого необходимо было отобрать земли принадлежавшие и зависимые от Турции. Для облегчения задачи было предложено отвлечь силы Османской империи от главного театра военных действий, поэтому был разработан план по поднятию восстания со стороны православных греков, которые испытывали всяческие лишения от османских властей. Английский историк Дуглас Дакин пишет, что до французской революции и наполеоновских войн надежды греков на помощь в освобождении были обращены к единоверной России. Это способствовало деятельности российских агентов, которые вели пропаганду среди греков о возрождении Ромейской империи. Среди них был Георгиос Папазолис, русский офицер от артиллерии, родом из городка Сьятиста, Западная Македония. Именно он, с братьями Орловыми, разработал оптимистический план восстания на Пелопоннесе, для содействия военных операций России против Турции в 1769 году[182]. Российские агенты всячески подбивали православное население на восстание. Для поддержки восстания было решено отправить российскую эскадру во главе с Алексеем Орловым. 17 (28) февраля 1770 года эскадра адмирала Г. А. Спиридова в составе трёх линейных кораблей («Евстафий», «Три святителя» и «Иануарий»), и двух фрегатов («Соломбал» и «Летучий») прибыла к берегам Мореи. 18 февраля эскадра бросила якорь в порту Витула, где его встретили маниоты. 20 февраля Фёдор Орлов освятил в местном монастыре греческие знамёна и привёл к присяге на верность союзу с Россией греческих добровольцев. Греки были разделены на два легиона (Спартанские легионы): Восточный и Западный, которые незамедлительно приступили к боевым действиям. Восточный легион под командованием Баркова, Григоракиса и Псароса состоял из 500 маниотов и 6 русских. Западный легион под командованием Иоанна Мавромихалиса (по прозвищу Пес), Петра Долгорукова и Панайотиса Кумундуроса состоял из 200 маниотов и 12 русских[181].

27 февраля отряд Баркова, десант высадившийся 17 февраля в бухте Итилона (Виттуло), совместно с греческими повстанцами блокировал крепость Мистра и лишил осаждённый турецкий гарнизон доступа к воде. После 9 дней блокады турки капитулировали. Барков и русская часть десанта рассчитывали сохранить им жизнь, но восставшие греки и арнауты были настолько разъярены, что растерзали всех сдавшихся турков. Это деяние серьёзно осложнило положение русских на всём полуострове и стало причиной неудачи десанта. Многие слабые турецкие гарнизоны в Морее, уже готовые сдаться, предпочли сражаться до конца, а не капитулировать, опасаясь быть растерзанными греческими повстанцами.

В течение трёх недель Барков укреплял крепость и массово вербовал добровольцев из местных жителей в свой отряд, достигший к концу марта 8000 человек. С этим отрядом Барков 26 марта выступил и овладел без боя городом Леонтари. Но в районе Триполицы в Аркадии совместный отряд из 600 русских и более 7 тысяч греческих повстанцев потерпел поражение и вынужден был отойти к Мистре.

Тем временем русский флот осаждал Корони с помощью Западного легиона. Осада оказалась трудной, и вскоре Орлов вступил в спор с Иоанном. Мавромихалис заявил Орлову, что если они хотят начать настоящую войну, то должны занять Корони, а если не хотят, то не должны напрасно волновать греков. Орлов ответил, назвав маниотов «оборванцами» и «грубыми бандитами»[181]. На это Мавромихалис ответил: «последний из этих оборванных и грубых бандитов защищает свою свободу своим собственным мечом и заслуживает большего, чем ты, раб блудницы!»[183] В итоге русские ушли и проводили свои собственные операции до конца года, когда они в конечном счете отплыли обратно в Россию[184]. Вскоре, после ухода русских, город был захвачен и разорён албанскими отрядами.

Восточный легион продолжал сражаться и добился успеха, разгромив армию из 3500 турок[181]. В ответ на это османы послали 8-тысячную армию для вторжения на Пелопоннес. Османская армия сначала разграбила Аттику, прежде чем войти в Пелопоннес. При Ризомилосе в Месинии они были блокированы Иоанном Мавромихалисом и 400 его бойцов. Маниоты некоторое время сдерживали их, но османские войска в конце концов победили из-за своего численного превосходства. Они захватили в плен Иоанна Мавромихалиса, который был не только тяжело ранен, но и был последним выжившим в той битве. В конце концов его замучили до смерти. Затем они отправились на юг и начали опустошать земли близ Альмироса (близ современной деревни Кипариссос в Лаконии). Ночью на вражеский лагерь напала 5000 маниотов-мужчин и женщин, они перебили многих турков, которые потеряли 1700 человек, в то время как маниоты только тридцать девять человек[183].

Около 1770 года османский военачальник Хасан Гази с 16 000 человек осадил две боевые башни клана Венецанакисов в деревне Кастания. Защитниками были Константин Колокотронис и Панайотис Венецанакис со 150 мужчинами и женщинами. Бой продолжался двенадцать дней: большинство защитников было убито, а все военнопленные подверглись пыткам и расчленению. Жена Константина Колокотрониса была одета как мужчина и пробивалась с боем наружу, неся на руках своего ребёнка, Феодора Колокотрониса, будущего полководца Греческой войны за независимость[185].

Из Кастании Хасан Гази двинулся к Скутари и осадил башню могущественного клана Григоракисов. В башне находилось пятнадцать человек, которые продержались три дня, пока турки не подорвали башню заложив порох под неё и не взорвав весь гарнизон. К этому времени главная армия маниотов, состоявшая из 5000 мужчин и 2000 женщин, заняла оборонительную позицию в горной местности над городом Парасирос. Вся армия находилась под командованием Экзарха Григоракиса и его племянника Занета Григоракиса. Османская армия вышла на равнину Агио Пигада (что означает Святой колодец). Они послали послов к маниотам, сообщив им, что Хасан хочет вести переговоры. Маниоты знали, что если они пошлют послов к туркам, то в случае провала переговоров Хасан их казнит. Однако маниоты послали шесть человек, чтобы обсудить условия[183].

К Хасану были посланы шесть маниотских послов, не кланяясь, они спросили его, чего он хочет. Требования Хасана включали в себя дать в заложники детей десяти капитанов в качестве заложников, всё оружие маниотов и ежегодный налог на голову, который должен был выплачиваться в качестве наказания за поддержку русских. Маниоты ответили на требования Хасана, сказав: «Мы предпочитаем умереть, чем отдать вам наши ружья и детей. Мы не платим налогов, потому что наша земля бедна». Хасан пришёл в ярость и приказал обезглавить шестерых мужчин и насадить их головы на колья, чтобы маниоты могли их видеть[186].

После того как послы были убиты, оставшиеся маниоты напали на османов. Бой был ожесточенным и только 6000 турок сумели бежать до Мистры. Никто точно не знал, сколько потерь понесли маниоты, но турки окончательно потеряли 10 000 человек[186]. В 1780 году Хасан Гази, бей Пелопоннеса, попытался ослабить семью Григоракиса, организовав убийство Экзарха Григоракиса. Он пригласил его в Триполис и обращался с ним как с почётным гостем, но потом велел повесить его[187]. В пасхальное воскресенье мать Экзарха потребовала от людей Скутари отомстить за смерть её сына[188]. Под командованием Занета Григоракиса люди Скутари переоделись священниками и смогли проникнуть в Пассавы. Оказавшись внутри, они достали спрятанное оружие и убили всех жителей Пассавы[189].

В 1782 году османы заманили Михалиса Трупакиса, бея Мани, на корабль и отправили его на Лесбос, где он был казнён за пиратство. Порта пыталась заставить Занетоса Григоракиса заменить его, но Занетос отказывался, пока его не заманили на корабль и не заставили стать беем[190].

Вскоре после Орловской экспедиции ряд маниотов поступил на русскую военную службу. Остатки двух легионов присоединились к русским морским силам в качестве морской пехоты, участвуя в операциях в Эгейском и восточном Средиземноморье. Два лидера этих добровольцев, Стефанос Мавромихалис и Димитриос Григоракис, были отпрысками главных кланов Маниотов, каждый из которых дослужился до звания майора.

В итоге восстание было подавлено, поражение восстания имело тяжёлые последствия для населения Пелопоннеса. Эта богатая греческая провинция подверглась опустошению, многие её жители стали жертвами насилий и террора. Были разрушены и разграблены многие города, сожжены тысячи оливковых и тутовых деревьев, остались необработанными поля. Спасая свою жизнь, тысячи греков укрылись в горах, бежали на острова и даже в Малую Азию. В целом, по подсчетам греческого исследователя М. Сакеллариоса, было убито, продано в рабство или покинуло страну 40 тыс. человек — или около 15 % всего тогдашнего греческого населения Мореи[191]. Из-за этого в 1777 году часть жителей Спарты, получившие название «Карагианнакос» (греч. Καραγιαννάκος), вынуждены были покинуть свой родной город и переселиться в Колдере, близ Маниса (Магнезия около Сипилоса)[192].

XIX век

В 1821 году началась Греческая война за независимость, Лакония стала одной из главных арен по ведению боевых действий против турков. Маниоты проживавшие там, известные своими боевыми качествами, были самыми первыми, кто присоединился к греческому освободительному движению (это утверждение разделялось со многими другими греческими областями), и их вклад оказался решающим. Общество под названием Филики Этерия послало своих представителей Перревоса и Хрисоспатиса организовать местное население на борьбу. 17 марта 1821 года 12 000 маниотов собрались в церкви Таксиархов (Архангелов) города Ареополис и объявили войну Османской империи, опередив остальную Грецию примерно на неделю[193]. Их флаг был белым с синим крестом в центре. На флаге красовался девиз «победа или смерть». В нижней части флага была древняя спартанская надпись: «со щитом или на щите»[194].

.svg.png.webp)

21 марта армия из 2000 маниотов под командованием Петроса Мавромихалиса, Теодороса Колокотрониса и Папафлессаса двинулась к Каламата. 23 марта они захватили город[194]. Из Каламата Мавромихалис писал письма государствам Европы, сообщая им о том, что делают греки, и подписывая их как «главнокомандующий спартанской армии». В Каламата также состоялся Мессенский сенат. Колокотронис хотел напасть на Триполицу и захватить главный турецкий город на Пелопоннесе. Однако Мавромихалис сначала хотел захватить небольшие города, а затем взять Триполис. Сенат согласился с Мавромихалисом и маниоты атаковали турок в Месинии и Лаконии.

Теодорос Колокотронис убежденный в своей правоте, двинулся в Аркадию с 300 маниотами. Когда он вошел в Аркадию, его отряд из 300 человек сражался с турецкими войсками численностью 1300 человек и разбил их. 28 апреля несколько тысяч маниотских солдат под командованием сыновей Петроса Мавромихалиса присоединились к лагерю Колокотрониса под Триполисом. 12 сентября 1821 года пала турецкая столица на Пелопоннесе.

Махмуд II пришел в отчаяние и в 1824 году призвал своего вали Египта Мухаммеда Али, чтобы он помог ему подавить восстание. Али обещал помочь султану в обмен на острова Крит и Кипр, а также сделать своего старшего сына, Ибрагима-пашу, пашой Пелопоннеса. Махмуд II принял это предложение, и Али послал своего сына командовать экспедицией. Тем временем греки пребывали в смятении из-за политического соперничества, которое вызвало вооружённые стычки между повстанцами. Колокотронис был арестован, его сын Панос убит, а его племянник Никитас Стамателопулос бежал.

Ибрагим хорошо воспользовался этой суматохой и высадился со своей армией (25 — 30 000 пехоты, кавалерии и артиллерии при поддержке османско-египетского флота) в Метони. Вскоре Ибрагим снова захватил Пелопоннес, за исключением Нафплиона и полуострова Мани. В 1825 году египетские войска захватили и разрушили город, а жители были вынуждены бежать в Мани к маниотам. Когда он попытался захватить Нафплион, то был отброшен Димитрием Ипсиланти и Константином Мавромихалисом, братом Петроса.

Тогда Ибрагим решил отправиться в Мани. Он послал посланца к маниотам, требуя, чтобы они сдались, иначе он опустошит их землю. Вместо того чтобы сдаться, маниоты ответили[194]:

От нескольких греков из Мани и остальных греков, которые там живут, до Ибрагима-паши. Мы получили ваше письмо, в котором вы пытаетесь запугать нас, говоря, что если мы не сдадимся, вы убьёте маниотов и разграбите Мани. Вот почему мы ждем вас и вашу армию. Мы, жители Мани, подписываем и ждем вас.

Разгневанный ответом спартанцев, Ибрагим, командовавший армией из 7000 человек, напал на Мани 21 июня 1826 года[195]. Он был остановлен у стен Альмироса и Верги, которые тянулись примерно на 500 метров[196]. Оборонявшими стены были 2000 маниотов под командованием Илиаса Кацакоса Мавромихалиса и 500 греческих беженцев[195][197]. Когда Ибрагим двинул свою пехоту и кавалерию против позиции маниотов, он также приказал двум своим кораблям, включая тот, на котором он находился, атаковать укрепления маниотов с моря с их артиллерией. Египетская армия восемь раз атаковала позиции маниотов и была отброшена назад[195]. Бои продолжались ещё несколько дней, прежде чем египтяне отступили, когда слухи о том, что Колокотронис приближается к ним с тыла с 2000 человек, подтвердились[198]. Маниоты преследовали египтян до самой Каламаты, а затем вернулись в Вергу. Это сражение не только дорого обошлось Ибрагиму, потерявшему 2500 человек, но и разрушило его план вторжения в Мани с севера[194][195].

Когда Ибрагим начинал свою атаку на позиции маниотов в Верге, он решил создать небольшой флот и атаковать Ареополис. Этот план был описан Гринхалгом и Элиопулосом как «превосходный», потому что он застал бы Ареополис врасплох, так как он был плохо защищен. Захватив Ареополис, Ибрагим мог нарушить коммуникации маниотов и взять под контроль горные перевалы, ведущие в Йитион. Это также позволило бы египтянам напасть на маниотов в Верге с тыла[197].

24 июня Ибрагим послал небольшой флот с 1500 солдатами, чтобы высадиться в заливе Дирос и захватить Ареополис[197]. Когда египтяне высадились на берег, раздался тревожный звон колоколов церквей предупреждающий об опасности[195]. В это время 300 женщин и столько же стариков собирали урожай, однако, когда они услышали звон колоколов церквей, вместо того, чтобы бежать в горы, они схватили свои косы, серпы и мотыги и набросились на египтян. Египтяне, не ожидавшие никакого сопротивления, были застигнуты врасплох и бежали на свои укреплённые позиции на берегу, где они могли бы получить поддержку со своих кораблей. Но не успели, а на помощь к женщинам подоспело 300 маниотов мужчин из других городов, и египтяне не устояв под их натиском были сброшены в море, одни пытались спасаться вплавь к своим кораблям, другие просто были убиты[197]. Поражение Ибрагима не только дорого обошлось ему, так как он потерял 1000 человек, но и сорвало его план вторжения и завоевания Мани. Позже женщин Дироса окрестили «амазонками Дироса»[199].