Архитектура Византии

Архитектура Византии — совокупность традиций строительства в поздней Римской империи и в Византии в период с начала IV века по середину XV века.

Церковная архитектура Византии привлекает к себе значительно большее внимание, чем светская. Этому способствовали как лучшая сохранность церковных памятников в силу исторических обстоятельств (многие храмы были преобразованы в мечети), так и их большая «артистичность». В начальный период византийская архитектура продолжала традиции позднеантичного мира. Заимствовав формы от античной архитектуры, византийское зодчество постепенно их видоизменяло и в течение V века выработало, преимущественно для храмоздательства, тип сооружений, по плану и всей конструктивной системе существенно отличающийся от типа древнехристианских базилик. Базиликальная система господствовала в IV—V веках в зодчестве Константинополя и Фессалоник, Пелопоннеса, Македонии, Малой Азии, Сирии и провинций Закавказья, пока не начала сменяться купольной. Задача создания символизирующего мироздание купольного храма была поставлена перед зодчими в начале VI века, и уже в первой половине столетия было создано её высшее воплощение — собор Святой Софии в Константинополе. В то же время базилика как форма монументальной архитектуры, благодаря своей вместительности и простоте постройки, не утратила актуальности и сохранила свои позиции в Сирии, островной и материковой Греции и в Крыму. В период «тёмных веков», обычно датируемый между серединой VII века и серединой IX века, экономические и политические трудности привели к уменьшению масштаба церковного строительства. Продолжающиеся литургические изменения привели к смещению купола в центр храма и созданию центрально-купольной системы и доминированию крестово-купольного храма как её основной разновидности.

Архитектура частных домов широко варьируется в зависимости от эпохи и региона. Для периода до VII века, в целом, характерны античные планировки с перистилями и портиками. Большая часть сохранившихся жилых зданий относится к сельской местности, где преобладали более простые формы. В средний и поздний периоды были населены пещерные поселения Каппадокии. Поскольку жилые дома византийцев плохо сохранились, сложно сделать относительно них общие выводы. Можно предполагать, что в средне- и поздневизантийские города застраивались без генерального плана. Хотя известно множество исключений, обычные дома были невысокого качества, с маленькими комнатами неправильной формы. Основным строительным материалом стен являлись обломки сооружений предшествующих эпох (сполии).

Подходы к изучению византийской архитектуры

Американский византинист Кирилл Манго выделяет четыре подхода к пониманию византийской архитектуры. В рамках типологического подхода памятники классифицируются на основе некоторого набора формальных критериев, таких как планировка, используемые материалы, декоративные элементы. В рамках данного подхода в качестве важной характеристики постулируется существование географических «школ» (константинопольской, греческой, восточной и других), а развитие византийской архитектуры понимается как «борьба» между идущими из разных регионов тенденциями. Типологический подход применялся как для анализа архитектурны форм, так и отдельных строительных технологий, например, конструирования сводов[1]. Он доминировал до 1940-х годов, и основные работы в этой парадигме созданы Йозефом Стшиговским, Габриэлем Милле («L'École grecque dans l’architecture byzantin», 1916) и Жаном Эберсольтом («Monuments d’architecture byzantine», 1934). По мнению Манго, существенного обоснования у типологического подхода нет, и с бо́льшим основанием можно говорить об интернациональном характере раннехристианской архитектуры, нежели региональном[2].

Символическая парадигма, основным сторонником которой был американский искусствовед Эрл Балдуин Смит (Earl Baldwin Smith), сосредоточена на углублении понимания дополнительных смыслов сооружений, который в них вкладывали византийцы: понимании церкви как космоса, купола как неба и т. д. Проблема такого подхода, как отмечает Манго, в том, что он не даёт дополнительной перспективы и не расширяет возможности для исследований[3]. Промежуточное положение занимает функциональный подход, примером которого является работа Андрея Грабара о мартириях («Martyrium», 1946) и Жана Лассуса о сирийских храмах («Sanctuaires chrétiens de Syrie», 1947). Признавая обоснованность типологического деления, следующие функциональной парадигме исследователи уделяют внимание назначению сооружений, что даёт дополнительные возможности для классификации и выявления типологической преемственности архитектурных форм разных эпох. Особое внимание уделяется изучению развития литургии, её региональным особенностям[4]. В теории Грабара, мартирии являются формальным архитектурным архетипом для купольных византийских храмов. Расширившись и видоизменившись в V—VI для соответствия новым условиям, мартирии сохранили центральное положение для алтаря и христианских реликвий. С другой стороны, как отмечает итальянский археолог В. Руджери (Vincenzo Ruggieri), не удаётся установить однозначное соответствие между изменениями в литургии и архитектуре. Так, в период «тёмных веков», когда провинциальные города значительно уменьшились в размере, уменьшились и храмы в них, а некоторые структурные элементы исчезли, при том, что литургия осталась той же, что и в более ранний период[5]. Наконец, социально-экономический подход, выросший из работ Жоржа Чаленко о древних поселениях Северной Сирии, ещё более расширяет совокупность принимаемых во внимание факторов[6]. Помимо «широких» концепций, сохраняет актуальность детальное рассмотрение отдельных памятников[7].

Основные этапы и вехи

Развитие базиликальной системы

_Monastery.jpg.webp)

Как правило, начало византийской архитектуры не отделяют от архитектуры раннехристианской[9]. Перенесение Константином Великим резиденции римских императоров в Византий, последующее разделение Римской империи на две части и обособление Востока от Запада, составляет одно из важнейших событий Всемирной истории вообще и истории искусства в частности. После признания христианства Константин начал покровительствовать строительству церквей, своим величием способных конкурировать с языческими храмами. В крупных городах, прежде всего в Риме, начали возводиться базилики, способные вмещать тысячи верующих. В римской архитектуре базилики использовались как места собраний, рынки и суды. В качестве церквей базилики сохранили прямоугольную в плане форму с разделением на несколько разделённых колоннами нефов[10], но приобрели также новые элементы — боковые приделы, нартекс, пастофорий и апсиды. Тип крыши мог быть различным, но как правило использовались деревянные стропильные конструкции[11]. Сакрализации церковного пространства на начальном этапе ещё не произошло, базилики оставались прежде всего местом встречи верующих, но контраст с языческими святилищами, действовавшими на открытом пространстве, уже возник[12]. Архитектура первых веков существования Византии продолжала античные традиции с учётом новых тенденций, связанных с распространением христианства. Главными её чертами стало строительство церквей базиликального типа, мартириев, баптистериев и мавзолеев. Планировка новых сакральных сооружений обуславливалась их символизмом и литургическими функциями[13]. Одновременно происходила общая христианизация облика городов, однако о светской ранневизантийской архитектуре известно гораздо хуже, чем о церковной, в силу её недостаточной сохранности[14][15]. Из построек Константинополя IV века практически ничего не сохранилось, но первая церковь Апостолов стала образцом для построенных в последующие десятилетия храмов Милана, Равенны, Эфеса, Антиохии и других городов империи. Тогда же начала складывать структура дворцового ансамбля и были построены первые городские стены[16]. Прообразом мартириев Палестины стала ротонда Анастасиса, одна из частей храма Гроба Господня в Иерусалиме. Такие центрические сооружения, круглые или многоугольные в плане и с колоннадами, возводились в Святой Земле до конца V века[17].

Период поиска новых архитектурны форм, по оценке американского историка искусства Ричарда Краутхаймера, завершился к 380 году с затуханием религиозных споров и утверждением христианства в качестве государственной религии. Сложные планировки мартириев и церквей константиновской эпохи уступили место стандартным приходским базиликам. При множественности общих характеристик, местные литургические особенности определяли назначение отдельных частей церкви, её планировку и отдельные технические решения. Наиболее единообразными оказались церкви Рима, где доминировал тип трёхнефной сильно вытянутой с запада на восток базилики. Часто базилике предшествовал атриум, один или два нартекса. Архитектурный ансамбль церкви дополняли мартирий и баптистерий, которой также выглядели стандартно[18]. Для баптистериев стала характерна восьмиугольная форма[19]. В Северной Африке базилики строили по потому же типу, что и Риме, но с некоторыми особенностями: апсиду располагали выше уровня основного помещения и отделяли от него колоннадой, а алтарь выносился в пространство центрального нефа. Хотя, в целом, африканские базилики были короче римских, среди них встречались огромные комплексы: семинефная базилика в Типасе (середина V века), монастырский ансамбль Тебесса (IV—VI века), грандиозный комплекс базилики Дамус Эль Каита (IV век)[20]. Особая по стилю архитектура сложилась во внутренних районах Сирии. В небольших по размерам, коротких базиликах опорами служили колонны или столбы. Атриум отсутствовал, а входы в базилику чаще всего располагались на южном фасаде. В центральном нефе размещались экседры, в которых священники проводили литургии катехуменов. А. И. Комеч отмечает странность пропорций сирийских храмов, удивительный вкус к композиции из упрощённых геометрических объёмов, проявленный их строителями. Одним из лучших образов сирийской архитектуры считается крестообразный монастырь Калъат-Симъан (480—490 годы), каждый из рукавов которого представляет трёхнефную базилику, а центральное ядро — восьмигранный мартирий Симеона Столпника со столпом в центре[20]. Под влиянием сирийской архитектуры были построены небольшие приземистые церкви малоазийского нагорья, в Каппадокии и Бинбиркилиссе. На территории Греции интенсивное церковное строительство, в силу сохранявшихся языческих традиций, началось сравнительно поздно. В середине V века там получили распространение трёхнефные базилики с атриумом, нартексами и полукруглой апсидой. К торцам нартекса примыкали симметричные прямоугольные помещения, одно из которых служило диаконником. Центральный неф отделялся от боговых парапетами, что связано со спецификой богослужения: в центральной части находились священнослужители, а молящиеся помещались по бокам. К прочим особенностям греческих базилик относят большую ширину центральных нефов, их хорошую освещённость окнами, идущими над аркадами второго яруса, сложные и обширные трансепты[21].

Очень мало известно об архитектуре Эгейского побережья и Константинополя до середины V века. Одна из старейших сохранившихся в регионе, базилика Ахиропиитос в Салониках (ок. 470 года) выглядит просто, однако сохранившийся фасад указывает, что внешний нартекс (exonarthex, экзонартекс) ограничивали небольшие башни, придавая необычности силуэту церкви. Две двери в задней стене внешнего нартекса вели во внутренний нартекс (esonarthex, эзонартекс), который, в свою очередь, через тройную арку открывался в неф. Последний находился в фокусе всей архитектурной композиции, отражая литургическим традициям Константинополя, согласно которым центральный неф и алтарь отводились духовенству. В результате пастве оставалось место только в боковых приделах, эзонартексе и на верхних галереях. Такая схема могла уточняться исходя из местных традиций и условий: добавлялись помещения со стороны экзонартекса, могли отсутствовать галереи, по финансовым соображениям упрощался внутренний декор[22]. Из церковных построек V века в столице сохранилась лишь базилика Студийского монастыря, недлинное трёхнефное сооружение, которому предшествовал окружённый портиками квадратный атриум. Перекрытый плоским потолком центральный неф был, скорее всего, темнее боковых, поскольку не было верхнего ряда световых проёмов[23]. Из церквей такого же типа сохранилась только Халкопратийская церковь, ещё несколько известно по описаниям[24].

Купольная система

Хотя к VI веку базилики продолжили строить, в конце V века начали формироваться две новые тенденции в архитектуре: введение продольной оси в центрическую композицию и введение в базиликальную структуру центрального элемента. Самыми ранними известными примерами строений нового типа являются, соответственно, церковь Богородицы на горе Гризим и храм святой Фёклы в Киликии, оба датируемые правлением императора Зенона (476—491)[25]. Последний храм практически не сохранился, но типологически сходным с ним является Алахан-Манастыр в соседней Исаврии. Внимание к сооружениям данного типа в начале ХХ века привлёк австрийский искусствовед Йозеф Стшиговский, полагавший, что центральный неф в них венчал купол. Введённое им понятие «купольная базилика» (нем. KuppelBasilika) вызвало значительные споры. Хотя находящиеся в подкупольном пространстве опоры выглядят достаточно мощными, чтобы выдержать кирпичный купол, многие исследователи полагали, что в киликийских и исаврийских «купольных базиликах» были не купола, а деревянные пирамидальные крыши[26][27]. Особенностью ранних купольных базилик является смещение купола к восточной части нефа, в сторону апсиды. Такая же композиция наблюдается в относящейся к началу царствования Юстиниана I (527—565) Филиппийской базилике B[25]. Следующим шагом в развитии купольной архитектуры стала построенная в 532 году константинопольская церковь Святой Ирины. В трёхнефном вытянутом храме обширное подкупольное пространство несколько смещено к апсиде, что характерно для ранних храмов[28]. Здание хорошо освещено многочисленными окнами, находящимися в основании купола. Квадратная в плане западная часть перекрыта пониженным куполом. Стены, хотя и прорезаны четырьмя рядами широких окон, смотрятся массивно[29]. Композиционно более сложны константинопольская церковь Апостолов и базилика Святого Иоанна в Эфесе. Оба они в плане имели форму креста, каждая ветвь которого завершалась куполом без барабана. Наличием трансепта храм в Эфесе напоминает бескупольную базилику Святого Димитрия в Салониках (конец V века), и базилику Пророков, Апостолов и Мучеников в Герасе (ок. 465 года), представляющую собой как бы две крестообразно пересекающиеся трёхнефные базилики[30].

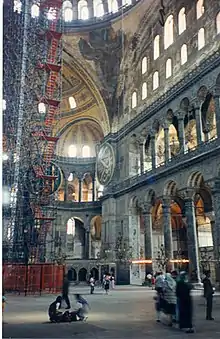

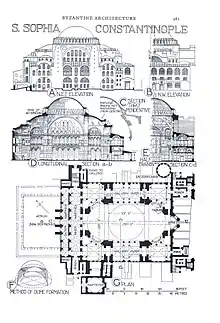

Возникновение центрической купольной архитектуры в Константинополе относят к VI веку[31]. Купол был уже известен в Риме, равно как и на Востоке, например, в Сирии, а в христианской архитектуре до VI века венчал лишь мартирии и баптистерии, унаследовавших свои формы от языческих терм. С развитием литургии, в VI веке купола приобрели символическое значение. Богослов IV века Василий Великий уподоблял мир возводимому Богом для человека храму, центром которого является купол с его безупречным, вечно «длящимся» круговым очертанием. Оболочка такого здания легка и невесома, как дым, обретая свою устойчивость в руке божией. Задача создания символизирующего мироздание купольного храма была поставлена перед зодчими в начале VI века, и уже в первой половине столетия было создано её высшее воплощение — собор Святой Софии в Константинополе[23][32]. Построенный в 532—537 годах, собор стал самым сложным и грандиозным архитектурным творением эпохи Юстиниана. Идейным средоточием и центром архитектурной композиции здания стал гигантский 32-метровый купол, перекрывающий на высоте почти 40 метров центральный неф[33]. Центральная часть собора представляет собой восьмиугольник, подобный тому, который был создан в более ранней церкви Святых Сергия и Вакха, с той разницей, что у Софийского собора две противоположные грани были приравнены по ширине к диаметру центрального купола. Опорой купола являются четыре арки, две из опираются на основания длинных граней восьмиугольника, а другие переброшены между основаниями первых. Угловые промежутки между центральными арками заполнены сферическими вогнутыми парусами, к западной и восточной аркам примыкают полукупола, опирающиеся на полукупола экседр[34].

VII—IX века. Архитектура «тёмных веков»

В период «тёмных веков», обычно датируемый между серединой VII века и серединой IX века, экономические и политические трудности привели к уменьшению масштаба строительства и упрощению дизайна построек. Церковная архитектура периода имела тенденцию к подражанию роскошным сооружениям эпохи Юстиниана I, но в меньшем масштабе — таков, например, храм Святой Софии в Салониках[35]. Продолжающиеся литургические изменения привели к смещению купола в центр храма и созданию центрально-купольной системы и доминированию крестово-купольного храма как её основной разновидности[28].

Архитектура среднего периода

В средневизантийский период также создавались базилики, однако не всегда можно точно определить, был ли храм построен с нуля или перестроен на основе более раннего собора. Они отличаются отдельными деталями от более ранних, но не настолько существенно, чтобы их можно было выделить в отдельный тип. Базилика Глики имеет стандартную трёхнефную структуру, и датировка IX—X веками обосновывается по форме складчатых капителей[36].

Характерные черты византийского зодчества

Архитекторы и строители

Согласно принципам, сформулированным во второй половин I века до н. э. Витрувием, следует различать практический (fabrica) и теоретический (ratiocinatio) аспекты архитектурной деятельности, а архитектором следует признавать того, кто хорошо подготовлен в них обоих. Согласно американскому историку Гленвиллу Дауни, такое понимание сохранялось в Византии до конца VI века. Благодаря Прокопию Кесарийскому, описавшему строительную деятельность императора Юстиниана I в своём трактате «О постройках», по имени известны пять ранневизантийских «меканикосов» (др.-греч. μηχανικός). Среди них строители Софийского собора Анфимий из Тралл и Исидор Милетский и строитель дамбы в Даре Хрис Александрийский (II.III)[37]. Возможно, «меканикосы» были, скорее, теоретиками архитектуры, что подтверждается сведениями об Анфимии и Исидоре как крупных учёных — об Исидоре известно, что она написал комментарий к трактату Герона о конструкции сводов[38][39]. Ещё один термин, встречающийся у Прокопия применительно к строителям, др.-греч. ἀρχιτέκτων, по мнению Дауни означает не получившего полного образования специалиста, мастера-строителя[40]. Оба термина после VI выходят из употребления. Строителей более поздних эпох называли словами οἰκοδόμος, строитель, и протомайстор, глава строительной артели или цеха[41]. Существовали также обозначения для квалифицированных и неквалифицированных рабочих, работающих в строительных эргастириях. Более, чем непосредственным участникам, письменные источники уделяют внимание заказчикам строительства. Общим местом в византийской литературе является мысль о том, что архитектурное произведение должно отражать достоинства своего покровителя: его благочестие, величие и щедрость. Помимо чести быть запечатлённым в экфрасисе, покровитель строительства церкви или монастыря имел специальный правовой статус ктитора[42].

Строительные материалы

Для скрепления используемых при строительстве камня и кирпичей использовался известковый раствор. Раствор изготавливался из получаемой путём обжига известняка извести, которую затем разводили водой. Крепкий раствор получали из гидравлической извести с примесью глины от 10 % до 40 % либо путём добавления некоторого количества вулканических отложений. В Италии использовалась негидравлическая известь, но в неё добавляли вулканическую пыль (пуццолана, pulvis puteolanus), а вместе с бутовым камнем получался высокопрочный цемент (opus caementicium). За пределами Италии доступ к пуццолану или его аналогам имели немногие области, например Киликия, остальные в качестве примеси к раствору довольствовались раскрошенным кирпичом[комм. 1]. Как правило, стены строений в Малой Азии, на Пелопоннесе и на Балканах имели в своей основе скрепленные низкокачественным раствором необработанные камни. Основа обкладывалась каменными блоками, изредка переложенными кирпичом. Обычная в Риме, кирпичная облицовка в Византии встречалась редко. Доля раствора в кладке была невысока, он быстро высыхал, в результате чего постройки были не очень крепкими[44]. В ранневизантийский период использование каменной кладки зафиксировано в акведуках фракийских предместий Константинополя (валуны в нижней части, облицованная камнем бутовая цементированная кладка сверху), в облицованных тёсаным камнем участках Анастасиевой стены и в прилегающих к ипподрому ротондах. В более поздних столичных постройках чаще использовался более дешёвый кирпич, а тёсаный камень применялся в высоконагруженных опорах. Такой же подход применялся повсеместно в империи с поправкой на доступность камня в тои или ином регионе. В безлесных аравийских и сирийских провинциях камень использовался даже для изготовления дверей. Орнаментальное оформление зависело от твёрдости доступного камня, и объекты в богатой известняком северной Сирии украшены богаче, нежели в южной, где в строительстве преобладал базальт[45].

_on_May_29%252C_2020.jpg.webp)

Практика использования кирпичной кладки в восточных частях Византии был позаимствована из Рима, где широко применялась начиная, как минимум, со времени постройки Castra praetoria в 23 году. Со времён Поздней античности широко применялись два подхода: сооружения, целиком сложенные из кирпича, и смешанный подход, когда перемежались слои бутового камня и кирпича (opus mixtum). С VI века стандартной стала кладка из 20 рядов кирпича, а затем блоков известняка, так были построены церковь Святых Сергия и Вакха, собор Святой Софии, термы Зевксиппа и церковь Богородицы Кириотиссы. Слоёные конструкции использовались в Константинополе и после Тёмных веков вплоть до XIV века, с некоторыми вариациями по толщине слоёв кирпича и количеству раствора[46]. Размеры кирпича незначительно менялись в IV—VI веках, а в более поздние эпохи материалы зачастую брались из руин более ранних построек. Как следствие, датировка константинопольских зданий исходя из характеристик кирпича затруднительна. В провинциях использование кирпича происходило примерно по такой же схеме, кроме мест, где по стоимости было выгоднее применять камень. С XI века стала применяться перегородчатая техника, когда кирпичом по периметру обкладывались блоки камня либо каменные лепные украшения или орнаменты[47].

Альтернативой тяжёлым монолитным и кирпичным купольным конструкциям было использование лёгких керамических каркасов. Возможно, они были изобретены в Карфаген, не имевшем доступа к качественным и лёгким сортам бетона, а также не имевшего достаточно леса для возведения опалубки, необходимой для поддержания тяжёлых куполов. Бетонные своды облегчались керамическими трубками, смонтированными в каркас. Конструктивным элементам могли выступать обычные амфоры подходящего размера или специальные пустотелые изделия, заострённые с одного конца и открытые с другого. После построения каркаса из трубок свод выкладывался из бетона и штукатурился снизу известковым раствором[49]. Дискуссионным является вопрос о материале купола собора Святой Софии. В ранней литературе часто указывалось, что там использовались специальные лёгкие глиняные сосуды с острыми концами, и каждый раз, когда купол разрушался из-за землетрясений, он восстанавливался в той же технике[46]. Согласно другим данным, купол собора сложен целиком из кирпича[50].

Изучение использования древесины в качестве строительного материала затруднено в силу плохой сохранности деревянных конструкций. Как правило, дерево использовалось для изготовления крыш и дверей. Старейшая сохранившаяся полностью деревянная крыша находится в синайском монастыре Святой Екатерины середины VI века. Под стропильными крышами могли быть построены кессонные потолки и, в целом, дерево предоставляло богатые декоративные возможности. В качестве вспомогательного материала дерево использовалось на стадии строительства для строительных лесов и поддержки арок и сводов. Деревянные балки применялись для связки между собой соседних колонн с целью повышения устойчивости к землетрясениям, либо в качестве архитрава[51]. Деревянные балки устанавливались внутри стен, сцепляясь на концах разными способами. С распространением куполов и сводов, деревянные балки стен начали соединять с перекрытиями арок. Хотя прочность деревянного каркаса со временем снижалась, в первое время существования здания он давал время раствору затвердеть, а в сейсмоопасных регионах придавал дополнительную устойчивость[52].

Организация добычи мрамора и его использование достаточно хорошо изучены. Как правило, он использовался для изготовления колонн, капителей, антаблементных блоков, карнизов, наличников окон и дверей, частей алтаря и облицовки кладки. Большинство из мраморных каменоломен прекратили функционировать в начале VII века, и в более поздние эпохи мраморные элементы получались путём разбора старых конструкций[53]. Практика широкого использования при строительстве обломков старых сооружений (сполий) уходит корнями в раннюю классическую эпоху Греции, и части более ранних колонн обнаруживаются уже в Акрополе. При Константине Великом процесс переиспользования памятников ускорился, что хорошо заметно по его арке в Риме. Одной из характеристик ранневизантийского стиля стало разнообразие стилей, например, чередование колонн с коринфскими или ионическими капителями. Источником сполий стали не нужные более языческие храмы и общественные сооружения, и законодательство допускало даже изымание украшенных могильных плит. Современные исследователи объясняют данный феном преимущественно экономическими причинами, нарушением поставок материалов упадком мастерства ремесленников в результате кризиса III века[54]. После периода «тёмных веков» (середина VII — середина IX веков) разрушение старых знаний продолжилось. Сполии использовались преимущественно при строительстве и декорировании фортификационных сооружений. В церквях средневизантийского периода обломки мрамора, строительные блоки и древние скульптурные орнаменты зачастую включались без какой-либо эстетической идеи[55].

Купола и своды

Разнообразные типы каменных сводов обнаруживаются по всей территории Римской империи начиная с I века до н. э. Бетон, достаточно крепкий для строительства куполов, в Малой Азии не был доступен, поэтому на востоке развивалась позаимствованная в Месопотамии и Египте технология кирпичной кладки сводов. О строительстве массивных кирпичных куполов на круглом или многогранном основании стало известно примерно с первой половины IV века в Константинополе (императорская усыпальница, ротонды Мирелейона и Ипподрома) и Антиохии (восьмиугольный Золотой храм, шестиугольный дворец). Небольшие кирпичные купола начала V века сохранились в помещениях башен столичных стен[56]. С утратой технологии изготовления монолитных куполов на рубеже IV—V веков, из трубок делали уже не только каркас купола, но складывали его целиком. Как было выявлено в ходе реставрации, 16-метровый купол базилики Сан-Витале в Равенне имеет форму усечённого конуса и образован концентрическими кольцами трубок[57]. Наряду с гладкими внутри куполами, существовала технология многолопастных куполов, примеры которых обнаруживаются в римских сооружениях начиная со II века. В византийскую эпоху примером такого рода является купол собора Сергия и Вакха[58].

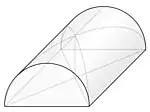

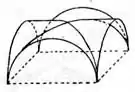

Если основание было квадратное или многогранное, то между ним и куполом не существовало надлежащей органической связи. Если взять параллелепипед и покрыть его куполом в виде сферического сегмента, то купол будет подпираться только четырьмя точками вертикальных стен, и внутри сооружения образуются впалые углы, вредящие впечатлению лёгкости и гармоничности сооружения. Решением византийских зодчих стало срезание углов параллелепипеда таким образом, что верхние части его стен приняли дугообразную форму; купол стал покоиться на вершинах этих четырёх дуг и связываться с нижней частью сооружения сферическими треугольными поверхностями, лежащими между этими дугами и похожими на надутые снизу треугольные паруса. Не довольствуясь этим, для придания куполу характера ещё большей лёгкости, вместо прямых отвесных стен нижнего сооружения начали строить полукруглые в плане ниши, оканчивающиеся вверху, у купола, полусферическими поверхностями таким образом, что купол держался на вершинах арок этих ниш и на четырёх массивных столбах, подпирающих паруса. Эта средняя часть регулировала прочие части сооружения.

Подобная система постройки применялась преимущественно в храмах, представлявших в общем плане соединение пяти квадратов в виде равноконечного (так называемого греческого) креста: над средним квадратом находился купол, в боковых квадратах — открывающиеся в это среднее пространство ниши; квадраты же, занимающие собой промежутки между оконечностями креста, представляли придаточные части, обыкновенно более низкие, чем сам крест. Наконец, к восточной стороне храма пристраивалась полукруглая апсида для алтаря, а к западной — притвор (нартекс).

В первое время византийский купол имел довольно плоскую форму, потом — более возвышенную, но стоял непосредственно на арках и парусах; впоследствии между ними и куполом появился цилиндрический барабан (тамбур), так что здание увенчивалось уже не сегментом сферы, а возвышенной главой. Нередко здание имело, кроме купола или главы над средним пространством, ещё два, четыре и даже больше куполов или глав над побочными пространствами.

- Основные типы византийских сводов

Парусный свод

Парусный свод Крестовый свод

Крестовый свод Купол на парусах

Купол на парусах Купольный свод

Купольный свод Крестово-купольный свод

Крестово-купольный свод

Византийская архитектура по назначению

Церковная архитектура

Внутри византийских храмов вокруг среднего подкупольного пространства, за исключением алтарной стороны, шла галерея наподобие хоров. Она предназначалась для женщин, присутствующих при богослужении, и потому называлась гинекеем. Снизу эту галерею поддерживали колонны, антаблемент которых был не горизонтальный, а состоял из полуциркульных арок, перекинутых с колонны на колонну. Капители колонн в византийской архитектуре в большинстве случаев лишились абаки и приняли оригинальную форму усеченной четырёхгранной пирамиды, обращённой меньшим основанием вниз и покрытой не особенно выпуклой орнаментацией, мотивы которой составляют акантовые листья и другие прифантазированные формы растительного царства; нередко этот орнамент был обведён по рёбрам пирамиды узорным бордюром. Ступни арок опирались не непосредственно на капители колонн, а на уложенные на них промежуточные элементы — подушки, так называемые пульваны, похожие на куб со скошенными книзу боковыми гранями, также украшенные орнаментом.

Вообще внутренность здания не отличалась богатством и сложностью архитектурных деталей, но зато его стены облицовывались снизу дорогими сортами мрамора, а вверху, точно так же, как и своды, обильно украшались позолотой, мозаичными изображениями на золотом фоне или фресковой живописью.

Снаружи здание представляло два яруса продолговатых окон с округленным верхом. Эти окна иногда группировались попарно или по три, причём части каждой группы отделялись одна от другой небольшой колонкой, а сама группа была обрамлена фальшивой аркой. Кроме окон в стенах, для освещения здания служили окна в куполе, у самого его основания, или в тамбуре главы.

Планировка городов

В Древней Греции были выработаны принципы городской планировки, позднее ставшие стандартом в Средиземноморье. Их ключевыми особенностями было наличие широких мощёных улиц, украшенных колоннадами (стоа) и портиками, прямоугольных открытых пространств и монументальных общественных сооружений[60]. В ранний период, окончание которого относят к началу периода «тёмных веков», планировка византийских городов осуществлялась в подражание древности. Наиболее явные примеры демонстрируют форумы Константинополя, построенные в подражание аналогичным сооружениям Рима с целью подчеркнуть политическую преемственность двух столиц. Наподобие форума Траяна были организованы площади в городах Сирии — Антиохии, Дамаске, Филиппополисе Аравийском и Герасе. Городские пространства Юстинианы Примы, одного из немногих городов, основанных в византийский период, моделировались по образцу форума Константина. Ту же цель преследовало возведение памятных монументальных колонн[61]. В середине VI века классическое ви́дение города сохраняло свою актуальность, и придворный историк императора Юстиниана I Прокопий Кесарийский так описал реконструкцию, проведённую в Антиохии после разрушений, вызванных захватом города персами в 540 году: «император» разделил город площадями и галереями, наметил улицами все проходы, провёл водопроводы, построил фонтаны и цистерны. Он основал в городе театры и бани и все то, чем может гордиться город, украсив его и всякими другими общественными постройками, в чём обычно проявляется благосостояние и богатство города"[62]. Впрочем, как отмечает британский историк Хью Кеннеди, описание Прокопия не следует считать историком ни типичным для городов Сирии, ни достоверным[63].

Только в редких случаях можно с некоторой точностью восстановить планировку византийских городов. Практически невозможно установить положение улиц Константинополя, почти полностью утратившего первоначальный облик. То же относится и к большинству других городов, сохранившихся в мусульманский период[64][65]. Античные городские оси кардо и декуманус, проводимые в подражание римскому каструму, сохранялись только в Никее и Мессене, где использовались до XVII века. Из новых городов они обнаруживаются в построенной по «идеальному» плану Юстиниане Приме[66]. Редким примером доступного для изучения крупного города является Эфес, чья уличная сеть соответствует древнегреческой системе Гипподама. Основные улицы и главные здания города появились в позднеантичный период, но крупные строительные проекты IV—VI веков не отклонялись от первоначальной архитектурной концепции[67]. Христианизация империи в облике городов отразилась прежде всего в возведении церквей. Первоначально тяготея к окраинам, они постепенно переместились в городской центр. В небольшой Юстиниане Приме насчитывалось шесть церквей, и ни один жилой дом не отстоял далее, чем на 150 метров от храма. Так же обстояло дело в Герасе, где в пределах городских стен было не менее 12 церквей, и в Дамаске, где их было 14. Нередко расположенные в центре базилики являлись крупнейшими зданиями города[68].

В период «тёмных веков» планировка городов претерпела изменения. Считается, что с целью повышения обороноспособности улицы византийских городов среднего и позднего периодов стали узкими, кривыми и непостоянной ширины[69]. В редких случаях можно выделить главную улицу города, и столько же редко улицы получали имена. Общая планировка производит беспорядочное впечатление, что не удивительно с учётом исторических обстоятельств. Иногда, как в Сардах и Коринфе, город распадается на отдельные части, сосредоточенные вокруг некоторого центрального ядра. Следы античной регулярной планировки обнаружены в Фессалониках (где основной магистралью продолжала служить Эгнатиева дорога), Родосе, Синопе и Херсоне[70]. В городском пейзаже стали доминировать стены, и редкие здания превосходили их по высоте. Помимо фортификации, защите города способствовала намеренная запутанность городской планировки. В Мистре ведущая в крепость главная улица разделялась надвое, и одно из ответвлений, такое же узкое и кривое, как и другое, завершалось тупиком, давая надежду, что хотя бы половина атакующих отправится в неправильном направлении. Возможно, однако, что основанная в XIII веке Мистра была построена под западным влиянием, по образцу горных городов Тосканы и Лигурии[69]. Не обнаружено признаков планирования в Пергаме, где ход улиц определялся условиями местности и также были нередки тупики[71].

О правилах размещения сооружений в городах известно только из книги Юлиана Аскалонита «О городском благоустройстве Палестины»[72]. Трактат, составленный в VI веке в качестве руководства по строительству в палестинском Аскалоне, имел хождение как минимум до середины XIV века. Основной своей задачей автор видел минимизацию ущерба существующим структурам и их владельцам в ходе строительства, а также распределению прав и ответственности между всеми участниками процесса[73]. В частности, при проектировании бани, то есть пожароопасного сооружения, при выборе расстояния между домами следовало учитывать этажность и наличие глухих стен у прилегающей застройки. Для постройки булочной, работающей чаще всего в ночные часы, Юлиан предлагал выбирать возвышенное, хорошо просматриваемое место. В трактате рассмотрены и способы предотвращения ущерба окружающим от вибрации при производство гипса, зловония и шума. Если неудобства окружающих от тех или иных производств являлись непереносимыми, как например, зловоние при производстве солений, их следовало размещать в пригородах. Некоторые виды производств, такие как изготовление стекла и кузнечное дело, были в городах запрещены. Публичные дома нельзя было устраивать в тавернах и жилых домах — запрет касался только городов, в сельской местности применение этого правила оставлялось на усмотрение местных властей[74].

Жилые дома

В период поздней Римской империи существовали жилые дома двух типов — многоэтажные многоквартирные инсулы и частные резиденции (лат. domus). Кроме относящихся к Константинополю упоминаний в нарративных источниках, об инсулах в Византии не известно[75]. Что касается частных домов то, как отмечает греческий историк архитектуры Хараламбос Бурас, нельзя утверждать, что существовал какой-то определённый тип жилища византийцев, поскольку в разные эпохи и в разных частях они существенно различались. Тем не менее в рамках господствующего в историографии XIX века мнения о Византии, как отсталой упадочнической стране, их изучению долгое время не уделялось внимания. Вплоть до 1970-х годов единственной обобщающей работой на данную тему была книга генерала Леона де Бейлье «L’habitation byzantine» (1902), опиравшегося на иллюстрации из рукописей и практически полностью игнорировавшего археологические данные. Вышедшее в 1936 году исследование Анастасиоса Орландоса было посвящено исключительно домам и дворцам Мистры, а обзор Федона Кукулеса в его фундаментальной «Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός» (в 6 томах, 1947—1955) опирался преимущественно на письменные источники. Важные археологические сведения были опубликованы Робертом Скрэнтоном (Robert Scranton) для Коринфа и Жоржем Чаленко для Северной Сирии. В ряде других работ привлекались сведения из юридических источников, делались также попытки сделать выводы на основе материала османского периода. Обобщающие работы Татьяны Кировой (Tatiana Kirova) («Il problema della casa Bizantina», 1971) и Х. Бураса также критиковались за свою неполноту и ограниченность охвата[76][77].

Исходя из имеющихся археологических данных, для восточной Анатолии выделяют два периода в истории жилого строительства: ранний (до начала VII века) и поздний (X—XIV века), поскольку для эпохи «тёмных веков» (VII—IX века) остатков домов обнаружено крайне мало[78]. Большинство домов раннего периода имеют перистильную планировку, то есть жилые помещения строили по сторонам окружённого колоннадами прямоугольного внутреннего двора-атриума. Перистиль появился в Малой Азии в эллинистическую эпоху, и к концу IV века большинство домов было перестроено таким образом. Согласно Витрувию, среди них выделяют несколько подтипов: регулярный перистиль с четырьмя портиками равного размера, родосский с одним более высоким портиком и не полный, без портика с одной или двух сторон. Дома всех таких типов, а также более редкий вариант без портиков, когда жилые комнаты выходили непосредственно во двор, обнаружены при раскопках в Эфесе[79]. Большие дома, чья площадь достигала 1000 м², богато декорированы мозаиками и фресками, их стены облицованы мрамором. В богатых домах делали полы с подогревом, в них имелись бани и туалеты, кухни, фонтаны и прочие удобства. Как правило, такие дома имели второй этаж, на который вели лестницы с перилами[80]. С VII века центр жизни в домах сместился из атриума к галереям второго этаже, где принимали гостей[75].

Вероятно, в конце V века многие большие дома были разделены на небольшие апартаменты и проданы или сданы в аренду. Вследствие притока населения в города жилые помещения устраивались и в неиспользуемых более общественных зданиях, например, агорах и палестрах. Так, после прекращения эксплуатации по прямому назначению была заселена палестра гимнасия в Сардах[81]. Вероятно, в ранний период началось заселение некоторых каппадокийских подземных комплексов. В архитектурном отношении пещерные дома Каппадокии часто сопоставляют с античными перистильными домами, поскольку в них так же комнаты выстроены вокруг двора. Тем не менее, между ними есть разница, поскольку в Каппадокии дворы располагаются существенно ниже фасада дома. Сочетание низкого двора и высокого фасада часто встречается у сельских домов в Анатолии начиная с ранневизантийской эпохи[82].

Руины домов среднего и позднего периодов сохранились плохо, поскольку в значительной степени были разрушены при раскопках боле древних слоёв. Тем не менее, можно утверждать, что дома, созданные после периода «тёмных веков», значительно отличаются от более ранних, прежде всего, отсутствием перистиля. Одной из наиболее распространённых планировок, примеры которой обнаружены в Коринфе, Афинах, Пергаме и других городах, включала прямоугольное строение с открытым двором в центре и, возможно, с навесом. Двор и примыкающие к нему помещения могли использоваться для хранения сельскохозяйственной продукции, как конюшни или мастерская (эргастирий)[75]. Во дворах домов, раскопанных в Коринфе, обнаружены колодцы и печи для выпекания хлеба[83]. Хорошо изучены дома средневекового Пергама, который был покинут турками и потому хорошо сохранился. Дворы пергамских домов были более похожие на сад с утоптанной землёй и отделённый от улицы высокой стеной; в них выходил главный и, как правило, единственный вход в дом. В целом, жилая архитектура Пергама достаточно многообразна, и немецкий археолог Клаус Райдт выделил более десяти типов их планировок. В большинстве своём дома были устроены очень скромно. Внешние и внутренние стены домов были сложены из скреплённого грязью щебня, односкатные крыши покрывали черепицей. Многие дома имели цистерны или вкопанные в землю кувшины из обожжённой глины. Дверные проёмы имели деревянные притолоки и каменные пороги, сами двери имели одну деревянную створку[84].

Одновременно с ухудшением качества городской застройки улучшалась сельская. В средневизантийский период увеличилось количество сельских усадьб аристократии, постепенно покидающей города. Из письменных источников известно, что они могли быть очень роскошными, позволяя аристократам принимать у себя даже императора[85]. Для изучения поздневизантийской жилой архитектуры наиболее интересна столица Мореи Мистра. Город был основан только в середине XIII века и изначально предполагался как административный и культурный центр. Благодаря высокому качеству строительства многие дома там сохранились практически полностью, за исключением полов и крыш. Как правило, дома Мистры, помимо наземного этажа, имели ещё один, реже два уровня. Нижний этаж мог иметь подвал, тогда как верхний обычно включал либо одно большое помещение для отдыха, «триклиний», либо несколько разделённых камышовыми перегородками комнат. Планировка домов сильно зависела от рельефа, и в классификации А. Орландоса выделяют три основные типа: вытянутые вдоль холма «небольшие дворцы», прямоугольные здания с длинной стороной в направлении спуска холма и дома с арочным фасадом[86].

Дворцы и особняки

К концу V века Константинополь превратился в крупнейший художественный центр. Масштабное строительство в IV—V веках в столице носило преимущественно светский характер. Вокруг города были возведены тройные стены с многочисленными башнями, велась работа над созданием ансамбля Большого дворца и ряда дворцов к северу от Ипподрома. С огромным размахом велось строительство акведуков и цистерн[87]. Благодаря присутствию императорского двора и важнейших аристократических семейств, строительство в столице велось по высочайшим стандартам и с использованием лучших материалов[88]. Дворцы раннего периода представляли собой либо очень большие и роскошные версии обычных перистильных домом, либо массивные четырёхугольные строения, напоминающие римские военные лагеря. Дворовые комплексы первого типа дополнительно включали разнообразные пристройки и павильоны. Примером такого рода является дворец Теодориха в Равенне[89]. Из средневизантийских императорских дворцов известны датируемые IX веком Мангана и Врийский дворец, а также Мирелейон Романа Лакапина (920—944), все они сохранились в виде развалин[90][89]. Считается, что венецианские дворцы XI—XIII веков, например Ка-да-Мосто, могут до некоторой степени служить ориентиром. Врийский дворец, судя по описаниям, был построен по образцу дворца арабских халифов в Багдаде. Наличием продольной оси, заканчивающейся в тронном зале, он напоминает аббасидский дворец Ухайдир, в котором, в свою очередь, были заимствованы идеи более ранних омейядских дворцов[91].

Дома аристократии среднего периода так же не сохранились, и известны только по литературным описаниям и изображениям. Об убранстве дворца полководца XII века Алексея Аксуха известно, что в нём сочетались библейские и исламские мотивы[92]. Определяющим фактором в развитии средневизантийской архитектуры, по мнению британского историка Томаса Мэтьюза (Thomas F. Mathews), стало включение в планировку городских и сельских усадьб небольших домовых церквей. Достаточно скромные, они имели центральные купола от 4 до 8 метров в диаметре. С учётом общей плохой сохранности средневизантийских построек, наиболее богатый материал для анализа обнаружен в пещерах Каппадокии[93]. Как отмечает исследователь, пещерный особняк сложно отличить от монастыря, и в качестве маркера используют наличие трапезной. Многоярусные фасады каппадокийских особняков имеют исключительно декоративное значение. За трёхэтажным фасадом Ачыксарая («Открытый дворец») находится ряд находящихся на одном уровне помещений. Все известные скальные особняки имеют «обратную» Т-образную планировку: обширный двор, за которым следуют поперечный зал и помещение для приёмов с колоннадой[94]. По мнению Мэтьюза, такая планировка имеет арабское происхождение. Другие исследователи выявляют в дворцовой архитектуре Византии генуэзское, армянское или сельджукское влияние[95]. По мнению немецкого археолога Филиппа Нивёнера (Philipp Niewöhner) нельзя исключать и следование аутентичной архитектурной традиции, поскольку сочетание внешнего двора, поперечного вестибюля с арками и перпендикулярного ему зала для приёмов обнаруживается в достаточно ранних постройках: «Епископском дворце» в Милете (перестроен в начале VII века) и в «Византийском дворце» в Эфесе (V век)[96].

С нарастанием внешнеполитических проблем в XIII веке, дворцы приобрели черты укреплённых замков. Толщина стен замка Никетиатон в Вифинии (современный Эскихисар), где почти полвека был заточён Иоанн IV Ласкарис, достигает трёх метров. На тех стенах, где есть окна, они расположены очень высоко, и только третий этаж здания имеет дворцовый вид. Как и в Силлионе, где дворцовая башня возвышается нал стенами акрополя, жилое помещение представляет собой не разделённое на комнаты прямоугольное пространство. Аналогично, константинопольский Малый Влахернский дворец примыкает к городской стене, и выходящие на южную сторону окна возвышаются над несколькими метрами массивной кирпичной кладки. Вряд ли, однако, мощные стены этих дворцов служили оборонительным целям. Скорее, предполагает Ф. Нивёнер, их архитектура отражает настроение эпохи[97].

Общественные сооружения

Крепости и стены

Основным типом укреплений были городские стены, что типично для средневековой фортификации. Фортификации были либо связаны с тем или иным городом, охватывая его центральную часть, либо были отдельно стоящими. Для поздневизантийского города характерно наличие кастрона — крепости, где находились дворцы правителей и епископа. Возведение и ремонт защитных сооружений было предметом постоянной заботы местных органов власти и центрального правительства. Законом 396 года обязанность финансировать строительство укреплений выла возложена на городские власти. В Римской империи основу оборонительной системы составляли укреплённые границы-лимесы, а внутренние города дополнительной защитой не располагали. В результате варварских вторжений III века и обострением отношений с сасанидской Персией картина начала меняться. В IV веке крупные новые крепости появились на Балканах и на границе с Персией. Наиболее мощными городскими стенами обладала столица империи, Константинополь. Внутри стен городов и монастырей жители укрывались во время осады. Отдельные форты и башни возводились вне городов для защиты стратегических дорог и как место укрытия сельского населения. Отдельные оборонительные стены, такие как Гексамилион поперёк Коринфского перешейка, строили для защиты труднодоступных областей.

Влияние

Согласно сложившемуся в эпоху Просвещения и неоднократно повторявшемуся в XIX веке мнению, венецианская до-готическая архитектура, светская и духовная, находилась под сильнейшим византийским влиянием. Доказательством тому, согласно Томмазо Теманца, Жану Батисту Серу Аженкуру, Джону Рёскину и другим, было сходство фасадов венецианских дворцов с изображениями на византийских фресках и миниатюрах. В первой половине XX века стала преобладать теория об опосредованном византийском влиянии в Венеции через «экзархальную» архитектуру Равенны. Предлагались и более сложные цепочки передачи или имитации византийской архитектурной традиции[98].

Примечания

- Комментарии

- «Розовый» раствор (opus signinum) применялся ещё в римские времена при отсутствии пуццоланы[43].

- Источники

- Кауфман, 1961, с. 184.

- Mango, 1991, pp. 41—42.

- Mango, 1991, p. 42.

- Mango, 1991, pp. 42—43.

- Ruggieri, 1991, pp. 135—137.

- Mango, 1991, p. 43.

- Ousterhout, 2008a, p. 353.

- Ousterhout, 2019, pp. 39—41.

- Mango, 1991, p. 40.

- Altripp, 2013, S. 1.

- Kazhdan, 1991, pp. 264—265.

- Ousterhout, 2019, pp. 12—13.

- Ousterhout, 2019, p. 37.

- Комеч, 1984, с. 573.

- Kazhdan, 1991, pp. 157—158.

- Krautheimer, 1965, pp. 46—49.

- Krautheimer, 1965, pp. 49—51.

- Комеч, 1984, с. 577—578.

- Krautheimer, 1965, p. 68—70.

- Комеч, 1984, с. 580.

- Комеч, 1984, с. 581—582.

- Krautheimer, 1965, pp. 74—77.

- Комеч, 1984, с. 586.

- Krautheimer, 1965, p. 79.

- Ousterhout, 2008a, p. 357.

- Якобсон, 1983, с. 11.

- Hill, 1996, pp. 45—46.

- Якобсон, 1989, с. 496.

- Якобсон, 1983, с. 20—21.

- Якобсон, 1983, с. 21—22.

- Якобсон, 1983, с. 23.

- Якобсон, 1983, с. 6—7.

- Комеч, 1984, с. 588.

- Комеч, 1984, с. 589.

- Ousterhout, 2008a, p. 358.

- Altripp, 2013, S. 12—13.

- Downey, 1948, pp. 101—102.

- Комеч, 1984, с. 590.

- Schibille, 2009, p. 360—361.

- Downey, 1948, p. 109.

- Kazhdan, 1991, p. 150.

- Ousterhout, 2019, pp. 82—83.

- Кауфман, 1961, с. 185.

- Bardill, 2008, pp. 335—336.

- Bardill, 2008, pp. 336—337.

- Брунов, 2003, с. 419.

- Bardill, 2008, pp. 337—339.

- Кауфман, 1961, с. 215.

- Кауфман, 1961, с. 201—204.

- Кауфман, 1961, с. 218—219.

- Bardill, 2008, pp. 343—344.

- Ousterhout, 2019, p. 92.

- Bardill, 2008, pp. 345—346.

- Saradi, 1997, pp. 395—397.

- Saradi, 1997, pp. 405—406.

- Bardill, 2008, pp. 340—341.

- Кауфман, 1961, с. 207—209.

- Кауфман, 1961, с. 212—213.

- Buchwald, 2007, p. 62.

- Kennedy, 1985, p. 4.

- Buchwald, 2007, pp. 58—59.

- Прокопий Кесарийский, О постройках, II.10.22

- Kennedy, 1985, p. 6.

- Bouras, 1981, p. 613.

- Berger, 2000.

- Buchwald, 2007, pp. 59—60.

- Buchwald, 2007, pp. 61—63.

- Buchwald, 2007, pp. 64—66.

- Buchwald, 2007, pp. 66—67.

- Bouras, 2002, pp. 508—510.

- Türkoǧlu, 2004, p. 110.

- Bouras, 2002, p. 509.

- Hakim, 2001, p. 8.

- Hakim, 2001, pp. 11—13.

- Kazhdan, 1991, p. 953.

- Bouras, 1983, pp. 1—5.

- Türkoǧlu, 2004, p. 93.

- Türkoǧlu, 2004, p. 95.

- Türkoǧlu, 2004, pp. 96—98.

- Türkoǧlu, 2004, pp. 100—102.

- Türkoǧlu, 2004, pp. 102—103.

- Niewöhner, 2017, pp. 110—112.

- Bouras, 1983, pp. 6—8.

- Türkoǧlu, 2004, pp. 108—110.

- Niewöhner, 2017, pp. 114—115.

- Bouras, 1983, pp. 17—18.

- Комеч, 1984, с. 584.

- Krautheimer, 1965, p. 77.

- Schulz, 2004, p. 15.

- Hunt, 1984, p. 138.

- Hunt, 1984, p. 140.

- Hunt, 1984, pp. 138—140.

- Mathews, 1997, p. 295.

- Mathews, 1997, pp. 299—301.

- Niewöhner, 2015, pp. 31—32.

- Niewöhner, 2015, pp. 32—34.

- Niewöhner, 2015, pp. 40—42.

- Schulz, 2004, pp. 13—15.

Литература

- на русском языке

- Брунов Н. И. Очерки по истории архитектуры. — М.: Центрполиграф, 2003. — Т. 2. — 540 с. — ISBN 5-9524-0112-0.

- Кауфман С. А. О взаимосвязях ранневизантийских сводчатых покрытий с позднеримскими // Византийский временник. — 1961. — Т. 20. — С. 184—224.

- Кишкинова Е. М. «Византийское возрождение» в архитектуре России. Середина XIX — начало XX века. — СПб.: Искусство—СПБ, 2007. — 256 с. — ISBN 978-5-210-01611-9.

- Комеч А. И. Архитектура // Культура Византии IV—первая половина VII в.. — М.: Наука, 1984. — С. 573—595. — 723 с.

- Якобсон А. Л. Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры / А. Л. Якобсон; Академия наук СССР. — М.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1983. — 173 с.

- Якобсон А. Л. Архитектура // Культура Византии вторая половина VII — XII в.. — М.: Наука, 1989. — С. 496—519. — 678 с.

- на английском языке

- Bardill J. Building materials and techniques // The Oxford Handbook of Byzantine Studies / E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack (eds). — Oxford University Press, 2008. — P. 335—352. — 1021 p. — ISBN 978-0-19-925246-6.

- Berger A. Streets and Public Spaces in Constantinople // Dumbarton Oaks Papers. — 2000. — Vol. 54. — P. 161—172.

- Bouras C. City and Village: Urban Design and Architecture // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. — 1981. — Vol. 31. — P. 611—653.

- Bouras C. Aspects of the Byzantine City, Eighth–Fifteenth Centuries // The Economic History of Byzantium / A. Laiou (ed). — 2002. — P. 497—528. — (Dumbarton Oaks Studies). — ISBN 0-88402-288-9.

- Bouras C. Houses in Byzantium // Δελτίον XAE. — 1983. — Vol. 11. — P. 1—26.

- Buchwald H. Lascarid Architecture // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. — 1979. — Vol. 28. — P. 261—296.

- Buchwald H. Byzantine Town Planning – Does it Exist? // Material Culture and Well-Being in Byzantium (400‒1453) / M. Grünbart, E. Kislinger, A. Muthesius, D. Stathakopoulos (eds). — Austrian Academy of Sciences Press, 2007. — P. 57—74.

- Downey G. Byzantine architects. Their training and methods // Byzantion. — 1948. — Vol. 18. — P. 99—118.

- Hakim B. S. Julian of Ascalon's Treatise of Construction and Design Rules from Sixth-Century Palestine // Journal of the Society of Architectural Historians. — 2001. — Vol. 60, № 1. — С. 4—25. — doi:10.2307/991676.

- Hill S. The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria. — Variorum, 1996. — 280 p. — ISBN 0 86078 607 2.

- Hunt L.—A. Comnenian aristocratic palace decoration: descrptions and islamic connections // The Byzantine Aristocracy IX to XIII Centuries / Angold M. (ed). — BAR International Series 221, 1984. — P. 138—157. — 266 p. — ISBN 0 86054 283 1.

- The Oxford Dictionary of Byzantium : [англ.] : in 3 vol. / ed. by Dr. Alexander Kazhdan. — N. Y. ; Oxf. : Oxford University Press, 1991. — 2232 p. — ISBN 0-19-504652-8.

- Kennedy H. Polis to Madina: Urban Change in Late Antique and Early Islamic Syria // Past & Present. — 1985. — № 106. — P. 3—27.

- Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. — Penguin Books, 1965. — 390 p.

- Lawrence A. W. A Skeletal History of Byzantine Fortification // The Annual of the British School at Athens. — 1983. — Vol. 78. — P. 171—227.

- Mango C. Approaches to Byzantine Architecture // Muqarnas. — 1991. — Vol. 8. — P. 40—44.

- Mathews T. Islamic-Style Mansions in Byzantine Cappadocia and the Development of the Inverted T-Plan // Journal of the Society of Architectural Historians. — 1997. — Vol. 56, № 3. — P. 294—315.

- Millingen A. Byzantine Churches in Constantinople. Their History and Architecture. — Macmillan and co., 1912. — 352 p.

- Niewöhner Ph. The late Late Antique origins of Byzantine palace architecture // The Emperor’s House / Muth S., Trimble J., Wulf-Rheidt U. (eds). — De Gruyter, 2015. — Bd. 4. — P. 31—52. — 463 p. — (Urban Spaces). — ISBN 978-3-11-033176-9.

- Niewöhner Ph. Houses // The Archaeology of Byzantine Anatolia: From the End of Late Antiquity until the Coming of the Turks / Niewöhner P. (ed). — Oxford University Press, 2017. — P. 109—118. — 463 p. — ISBN 9780190610463.

- Ousterhout R. G. Master Builders of Buzantium. — University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2008. — 320 p. — ISBN 978-1-934536-03-2.

- Ousterhout R. G. Churches and Monasteries // The Oxford Handbook of Byzantine Studies / E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack (eds). — Oxford University Press, 2008a. — P. 353—372. — 1021 p. — ISBN 978-0-19-925246-6.

- Ousterhout R. G. Eastern Medieval Architecture. The Building Traditions of Byzantium and Neighboring Lands. — Oxford University Press, 2019. — 784 p. — (Onassis Series in Hellenic Culture). — ISBN 978–0–19–027273–9.

- Ruggieri V. Byzantine Religious Architecture (582-867): Its History and Structural Elements. — Pont. Institutum Studiorum Orientalum, 1991. — 287 p. — (Orientalia Christiana analecta). — ISBN 978-8872102848.

- Saradi H. The Use of Ancient Spolia in Byzantine Monuments: The Archaeological and Literary Evidence // International Journal of the Classical Tradition. — 1997. — Vol. 3, № 4. — P. 395—423.

- Schibille N. The Profession of the Architect in Late Antique Byzantium // Byzantion. — 2009. — Vol. 79. — P. 360—379.

- Schulz J. The New Palaces of Medieval Venice. — The Pennsylvania State University Press, 2004. — 263 p. — ISBN 0-271-02351-1.

- Türkoǧlu I. Byzantine houses in Western Anatolia: an architectural approach // Al-Masāq. — 2004. — Vol. 16, № 1. — P. 93—130.

- на немецком языке

- Altripp M. Die Basilika in Byzanz. — De Gruyter, 2013. — Bd. 42. — 346 S. — (Millennium-Studien / Millennium Studies). — ISBN 9783110310351.

Ссылки

- Византия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.