Армянская область

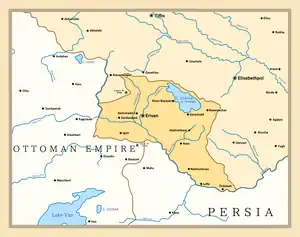

Армянская область (арм. Հայկական մարզ) — административная единица Российской империи, существовавшая в 1828—1840 годах на части территории Восточной Армении[3][4][5] (бывшие Эриванское и Нахичеванское ханства) с центром в городе Эривань. Сегодня, бывшая территория области разделена между Республикой Армения, илом Ыгдыр (Турция) и Нахичеванской АР.

| область Российской империи | |||

| Армянская область | |||

|---|---|---|---|

| арм. Հայկական մարզ | |||

|

|||

|

|||

|

1828 — 1840

|

|||

| Столица | Эривань | ||

| Язык(и) |

армянский, русский, татарский (азербайджанский) персидский, курдский |

||

| Официальный язык | армянский, русский, азербайджанский, персидский и курдские языки | ||

| Площадь | 20 720 км²[1] | ||

| Население | 164 450 на 1832 год[2] | ||

История

Армянское население постоянно подвергалось грабежам и насилию со стороны Персидских правителей. Писатель Х. Абовян писал: «Ни дом армянину не принадлежал, ни скот, ни все добро, ни сам, ни жена его»[6].

В июле 1826 года персидская армия пересекла границу, обозначенную в Гюлистанском договоре (1813), тем самым начав новую Русско-персидская войну (1826—1828), в ходе которой, русской армии большую помощь оказало местное армянское население, часть армян вступало в ряды императорской армии, часть — создавало добровольческие отряды[7][8]. Их идейным вдохновителем был католикос всех армян Нерсес V Аштаракеци, он призывал молодых армян присоединиться к России и помочь освободить их Родину[9]. Во время войны он был одним из идеологов и организаторов армянских добровольческих отрядов, сражавшихся вместе с русской армией и внёсших важный вклад в победу[10]. 1 октября 1827 года Город Эривань был взят русскими войсками под руководством И.Ф. Паскевича, в июле был взят Нахичевань.

10 февраля 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор, по которому Персия подтверждала все условия Гюлистанского договора, а также переход к России Эриванского и Нахичеванского ханств (часть территории Восточной Армении)[11][12][13].

Однако ещё до окончательной победы, 6 октября 1827 года было организовано и утверждено временное управление краем под председательством генерала А.И. Красовского, а также коменданта Эриванской крепости А. Бородина и Нерсеса V. Задачами новой военной власти был общественный порядок, сбор налогов и снабжение армии[14].

Эривань

1. Составляется в оной области для заведывания всеми делами по гражданской части временное правление, в котором присутствовать имеют под председательством г. ген.-лейт. Красовского яко начальника всех остающихся войск: е. высокопреосвященство епископ Нерсес и временный комендант Эриванской крепости подполк. Бородин.2. Главная цель оного Правления должна состоять в принятии надлежащих мер для водворения спокойствия и благосостояния и для охранения сего края от неприятельских нападений и от внутренних беспокойств.

3. Приведение в известность всякого казенного имущества, доходов прежнего правительства и обращение оных в пользу нашего правительства.

4. Обеспечение постоянного продовольствия войск, сколь возможно из местных способов, но без истощения и разорения перешедших и переходящих обратно в свои жилища коренных жителей. Сие может исполняться, если принять за правило, что бы от оных не требовать более, нежели то, что прежним правительством требовано было.

5. Оказание жителям покровительства справедливостью узаконений и самого оружия, если обстоятельства или покушения неприятельские того требовать будут.

6. Учреждение для местной защиты края из самих жителей, кои более окажутся приверженными, стражи вооруженных людей, преимущественно из армян.

7. Оказание справедливой защиты и призрение лиц, пострадавших за преданность их России.

8. Постепенное снабжение крепостей Эривани и Сардарь-Абада, всем потребным для гарнизона и для жителей.

9. Приобретение вернейших сведений о том, что происходит в турецких пашалыках относительно движения войск и вооружение оных, а буде можно и о намерении турецкого правительства.

10. Возобновление торговых сношений и промыслов особенно с Грузией.

11. Строгое наблюдение за действиями и спокойствием татарских и горских поколений, и немедленное покорение военною силою тех, кои бы оказывали неприязненные намерения, или склонность к возмущению.

12. Совершенное обеспечение сообщения с Грузиею чрез Абарак и по Дилижанскому ущелью.

13. Озаботиться выгоднейшею продажею доставшихся нам в Эриване и Сардар-Абаде запасов хлопчатой бумаги; стараться поддержать промысл обрабатывания и торговлю сего продукта и впредь взимать, по установленным прежде обычаям часть урожая в подать от жителей бумагою.

14. Поощрять соляные ломы Кульпские, взимать от жителей положенную часть добываемой соли в пользу казны; но без отягощения. Стараться дабы восстановить торговлю соли с Грузиею.

15. Аббас-Абадская крепость будучи отделена горами от Шушинской и по трудному снабжению оной продовольствием, стараться учредить я Аббас-Абаду подвозы из Эриванской области, на что употребить либо жительские вьюки по наряду, или с обращением доставки в подать, или же склонить к оной по наймам.

Подлинные подписал командир отдельного Кавказского корпуса генерал от инфантерии генерал-адьютант Паскевич[15]

В феврале 1828 года в связи с тем, что выбранный ими курс не устраивал Паскевича, они были отстранены от власти[16].

Вновь завоёванная территория находилась в разорённом состоянии, об этом, в том числе, докладывал императору Николаю I И.Ф. Паскевич: «В провинциях Эриванской и Нахичеванской видны на всяком шагу последствия утеснительного управления персидского: везде встречаются развалины деревень и значительных селений, обрушивавшиеся водопроводы и засоренные каналы для наводнения полей»[17][18]. Из находившихся на территории вновь образованной области 1111 сёл, только 752 были населены, остальные — опустошённые[18].

Армянская область была образована Высочайшим указом от 21 марта 1828 года[16][19], располагалась на Армянском нагорье, на территории бывших Эриванского и Нахичеванского ханств[20], вошедших в состав Российской империи по Туркманчайскому мирному договору. Некоторые восточные районы нагорья, такие как Ахалкалаки, Лори, Газах и Нагорный Карабах не были включены в её состав[1]. Несмотря на это, армянские лидеры были довольны, поскольку им была предоставлена свобода в общинном самоуправлении и возможность участвовать в управлении области в качестве помощников высокопоставленных русских управленцев. Кроме этого они были благодарны тому, что официальный герб области напоминал царские штандарты древних армянских царств[21].

Высочайший указ правительствующему Сенату от 21 марта 1828 года, № 1888.

О наименовании присоединённых к России ханств Эриванского и Нахичеванского Областью Армянскою.

Силою трактата, с Персию заключённого, присоединённые от Персии ханство Эриванское и ханство Нахичеванское, Повелеваем во всех делах именовать отныне Областью Армянскою и включить оную в титул Наш. Об устройстве сей области и порядке её управления.

Правительствующий Сенат в своё время получит надлежащие повеления.

Это событие имело значение для всего армянского народа, как моральное, так и военно-политическое[16].

Позднее, на смену временного управлению было учреждено правление областное под председательством А.Г. Чавчавадзе, подчиняющемуся лично главноуправляющему на Кавказе. В свою очередь, председателю областного правления подчинялись три советника: по судебной системе, финансовой и исполнительной[16].

В крупнейших городах области — Эривани и Нахичевани были образованы городовые суды, а также полицейские управления (появилось также в Ордубаде). В сёлах действовали суды казиев, мулл и кедхудов[23].

Первоначально, в основном, формы ханского управления преобладали в новообразованной области. На высшие должности назначались русские чиновники, а на среднем и низших уровнях всё сталось без изменений с персидского владения. Подобная смешанная форма управления сразу же себя дискредитировала в глазах местных жителей из-за злоупотребления должностными лицами и коррупцией[23][24]. Армянское и малочисленное русское население жаловались на произвол местной администрации[25]

Уже 23 июня 1833 года император Николай I издал закон «Об устройстве управления Армянской областью, с приложением штата онному правлению»[26], ликвидировавший систему коллегиальности управления. Согласно ему, вместо областного правления появилось канцелярия областного начальника, созданы специальные отделы за надзором в своих сферах. Суды (вместо городских появились провинциальные) комплектовались русскими чиновниками, а дела велись по законам Российской империи. Жители могли также обращаться в медиаторские и духовные суды[23].

Изменилась и административно-территориальное деление: область теперь делилась на 4 округа — Эриванский, Сурмалинский, Сардар-Абадский и Шарурский. Начальниками округов назначались русские военные (гражданские) чиновники[23].

Государственный совет в Департаменте законов и в общем собрании, рассмотрев представление Министра внутренних дел, о правилах управления Армянской областью и о новом штате его управления, мнением положил: представить Главноуправляющему по Армянской области следующие меры:

1. Приостановив в областном правлении коллегиальный порядок по производству дел, предписать оному вести дела по формам Департаментов министерств; причём от усмотрения областного начальника зависит для скорейшего движения дел и распределение оных между советниками, обращающимися уже в начальников отделений, при нём находящихся. 2. Учредить в Эривани управление по сборам податей и повинностей в АРмянской области из особого представителя, одного советника и областного казначея. 3. Управлению сему вменить в обязанность: а) заведывание всей хозяйственной частью в области: собирание податей, как денежных, так и произведениями земли через особых комиссаров, для сего назначаемых, изыскание новых источников доходов, приведение казеных имуществ в совершенную известность и лучшее положение, наконец приумножение богатства края; б)представлять отчёты , как о всех своих действиях, так и собственно о доходах и расходах начальнику области и главноуправляющему в Закавказском крае.

Примечение. Сверх сего главное местное начальство имеет преподать сему правлению подробное наставление, сообразное его составу, местности и обычаям края.

4. Эриванскую провинцию, заключающую в себя десят магалов, разделить на четыре округа: Эриванский, Шарурский, Сардар-Аббатский и Сурмалинский, определив в оные начальниками русских гражданских, или военных чиновников, кои, состоя под главным ведением начальника области, имеют исполнять и распоряжение управления по сбору доходов и повинностей.

5. Оставив существующие ныне полицейские управления в Нахичеванской и Ордубатской провинциях, определить в Нахичевани и Ордубате полицейместеров; Наибов же: полковника Эхсан-Хана и майора Ших-Али-Бека, которым предоставлена земская власть в сих провинциях, оставить при исправлении их званий и должностей.

6. Дела по уголовным преступлениям: а)Российских гражданских чиновников, имеют, как и ныне, поступать на рассмотрение Грузинской экспедиции суда и расправы; б) коренных жителей, имеют быть рассматриваемы и решаемы при Эриванском Ордонансе-Гаузе в особо сотавляемых Военно-судынм комиссиях, подобному тому, как делается сие в Мусульманских, Дагестанских провинциях и в Имеретии.

7. Военно-судные комиссии, по окончании производства дел сих, представляют оные с сентенциями своими к начальник уобласти, а сей последний из них, решение коих предвышает власть дивизионного начальника, представляет с мнением своим на конфирмацию главноуправляющего. Предание же военному суду делается по распоряжению областного начальника.

8. В Эривани и Нахичевани учредить провинциальные суды из российских чиновников, как для производства и решения гражданских и тяжебных дел, так и по искам частных лиц с казной.

9. Ведению Нахичеванского провинциального суда подлежат и дела Ордубатской провинции.

10. Обитатели Армянской области в тяжбах своих и исках могут ращбираться, как и ныне, Медиаторским судом, или Духовным их судом, называемым Шариат; но могут и обращаться также и к разбирательству провинциальных судов, по их желанию.

11. В случае, когда тяжующийся недоволен решением провинциального суда, он в праве подать жалобу начальник уАрмянской области. Жалобы сие могут быть писаны на простой бумаге, на русском или на природном языке и без наблюдения форм, уставновленных для аппеляционных просьб.

12. Начальник области, востребовав из суда дело, рассматривает его решение, и если признаёт оное несправедливым, то постановляет другое решение; в противном же случае оное утверждает; но в обоих случаях, когда тяжба не превышает двух сот рублей серебром, решение его есть окончательное и никакие жалобы на оное не приемлются. Если сумма выше оной и которая либо из сторон объявит неудовольствие, то дело поступает на рассмотрение и решение главноуправляющего Закавказским краем. ПО тем же делам, по коим не будет объявлено неудовольствия, представляются ему токмо мемории.

13. Все дела без исключения, по коим отчуждается какая либо из казны собственность, имеют быть представляемы из судов к начальнику области, а от него к главноуправляющему.

14. В помощь полицейместеру Эриванкой городской полиции назначается пристав из русских чиновников.

15. Находящееся в Эривани комендантское управление отделяется от управления гражданского.

16. Число по управлению сему чинов и оклады оных определяются временным штатом, у сего прилагаемым, с чем вместе приостанавливается и действие штата 1829 года (10 сентября).

Резолюция. Быть по сему.

Позднее, императорское правительство, ввиду серьёзного недовольства местной знати, было вынуждено пойти на уступки и внесло изменения в данный закон, в части. касающейся собственности на землю. Также оно стремилось расположить к себе духовенство, как армянское, так и мусульманское[27].

11 марта 1836 года Николай I именным указом утвердил «Положение об управлении делами Армяно-Григорианской церкви в России», состоящее из 10 глав и регулирующее взаимоотношения императорского правительства и Армянской Апостольской церкви[28][29][20]. Проект документа появился ещё в 1830 году с принятием закона «Учреждения по управлению делами Армянского духовенства в России», локализовавшим деятельность Армянской церкви на территории России. В основном, изменения коснулись самой структуры Армянской церкви: у Патриаршеств (Первопрестольный Эчмиадзин, Иерусалимский и Константинопольский патриаршества, а также католикосаты Ахтамара и Киликии) в подчинении находились около сорока епархий, а им, в свою очередь, подчинялись приходы[30].

При разработке Положения учитывалось мнение католикоса всех армян Ованесом VIII Карбеци, а также министра внутренних дел Д.Н. Блудова и Государственного Совета Российской империи Большой вклад в его разработку внёс Х.Е. Лазарев. Именно с его предложениями, по мнению д.и.н., проф. Туняна В. Г., связано решение об именовании Армянской Апостольской Церкви «Григорианской»: «... предлагаемое наименование было шире чем «Закавказская Армянская церковь»[прим. 1], поскольку её главенство в первом случае автоматически должно было признаваться всеми иерархическими престолами; во-вторых, данное наименование позволяло оказывать содействие политическим интересам Российской империи на Ближнем Востоке, особенно в Османской империи, поскольку после утраты независимости Армении св. Эчмиадзин выступал в качестве духовного и национально-политического института; в-третьих, св. Гр. Первосвятитель являлся святым как для Русской Православной церкви, так и Католической церкви, мощи которого находятся до сих пор в церквях Неаполя и Нардо, нося название Сан Грегорио Армено»[30]. В указе Николая I, в частности, говорилось:

Именной указ, данный Сенату от 11 марта 1836 года № 8970.

По покорении войсками Нашими Эчмиадзина, древнего местопребывания Верховного Патриарха Армяно-Грегорианской Церкви и Католикоса всего Гайканского народа, и по присоединении онаго, вместе с Армянской областью, к Российской империи, Мы признали нужным управление делами сей Церкви и духовенства оной установить на твёрдых и ясных началах.Вследствие сего Мы Повелели начертать на месте проекта полнаго положения о управлении делами Армяно-Грегорианской Церкви, приняв к оному в основание собственные древния ея установления, и сообразив их с общими законоположениями Нашей Империи[прим. 2][28].

Положение признавало Армянскую церковь соборной и вселенской, предоставляя большую автономию, а также гарантии безопасности и неприкосновенности её собственности[25]. Духовенство освобождалось от налогов, а армянскому населению была гарантирована свобода вероисповедания. Эчмиадзину было предоставлено главенство над шестью Российскими епархиями Армянской Апостольской церкви: Ереванской, Грузинской, Карабахской, Ширванской, Нахичеванской и Астраханской. Католикос всех армян избирался церковно-национальным собранием светских и духовных представителей от всех епархий и глав иерархических престолов на пожизненный срок. Утверждал главу церкви лично Государь Император из числа предоставляемых ему кандидатов (обычно двух). Управление армянскими школами возлагалось исключительно на церковь, также церкви было дано право открывать новые школы с одобрения Министра внутренних дел[29][31]. На протяжении последующих пятидесяти лет, государство минимально вмешивалось в дела Армянской церкви[29].

В рамках очередной реформы системы управления Закавказскими территориями, 10 апреля 1840 года Николай I издал новый указ «Учреждение для управления Закавказским краем», который ликвидировал особый статус области и объединил всё Российское Закавказье в две административные единицы — Грузино-Имеретинскую губернию и Каспийскую область[32][33]. Царское правительство опасалось углубления националистических настроений среди населения в Закавказье и направило свою политику на объединение контрастных географических образований в новые области с неестественными границами и неоднородным населением[34]. Выдержка из указа:

Высочайшее утверждённое учреждение для управления Закавказским краем

Именной указ, данный сенату. — Признав необходимым, для блага верноподданных наших за Кавказом водворить в Закавказском крае твёрдый порядок гражданского управления и утвердив составленные, для сего, особым комитетом и одобренные Государственным советом проекты:

1) Учреждения для управления Закавказским краем;

2) Штата всего управления;

3) Положения о городском общественном управлении в Тифлисе;

4) Положения о комитетах земских повинностей;

5) Положения о преимуществах чиновников, служащих за Кавказом.

Повелеваем, привести их в полное действие с 1-го января 1841 года, согласно с наставлением, данным Нами главноуправляющему Закавказским краем[33].

Армянская область была ликвидирована. Вместе с Ахалкалаки, Лори и c северными пределами Армянского нагорья, территории были включены в состав Грузино-Имеретинской губернии, тогда как Нагорный Карабах и его юго-восточные границы были включены — в состав Каспийской. Образовывались уезды — Эриванский, Нахичеванский и Александропольский[35][36][37]. Интересы местных знатных родов сильно пострадали от введения этого закона. Меликов и агаларов лишили власти, а коменданты из провинций были заменены уездными начальниками, наибы — участковыми из русских чиновников[27].

Новое административно-территориальное деление подстегнуло русофобию некоторых коренных народов. Мусульманские восстания охватили весь Кавказ. Стремясь справиться с этой и другими задачами, император в 1844 году объединил Закавказье с Кавказом в единое наместничество - Кавказский край. Возглавил новую территориальную единицу князь М.С. Воронцов (одновременно став и главноначальствующим войсками на Кавказе[38]), которому было предписано установить более жёсткий контроль над беспокойным многонациональным и многоконфессиональным краем[35].

Население

В период Византийско-сельджукских войн, армяне, составляющие на тот момент большинство населения Восточной Армении, старались сохранить своё государственное устройство и свою христианскую веру[39]. Вплоть до XVII века, армяне всё ещё составляли большинство населения Восточной Армении, однако постоянные войны, опустошительные вторжения и вынужденные переселения, сильно сократили численность армянского населения и разорили территорию Армении[40][41][42].

Джордж Бурнутян отмечает, что у исследователей нет единого мнения о том, в какой именно период армянское население стало меньшинством на территории Восточной Армении. Одни утверждают, что несмотря на Византийско-сельджукские войны, разрушения и разорительные походы, сопровождающие эти конфликты, армяне сохраняли большинство до нашествия армии Тамерлана и заселения на эти территории тюркских кочевников до и во времена правления Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу, другие, — что армянское большинство сохранялось до массового изгнания армян в Персию при шахе Аббасе I и непродолжительной османской оккупации Закавказья в XVII веке[43]. К началу XIX века, как утверждает Ричард Ованнисян, «на момент формирования области, армяне составляли едва ли треть населения»[1], армяне сохранили значительное большинство лишь в горных районах Карабаха и Сюника (Зангезура)[1]. Эти районы не были включены в состав Армянской области.

В течение предшествующих столетий, переселение кочевых племён[44] на богатые земли вдоль рек Армянского нагорья, обратило вспять историческое преобладание армянского населения, а ислам стал превращается в доминирующую религию[1][45][39].

В период персидского правления в Восточной Армении (1555 —1828), власти проводили политику насильственной депортации местных армян вглубь Персии, и напротив, активно заселяли армянские области в Закавказье кочевниками[46][47][48]. В ходе Турецко-персидской войны (1603—1618) из Восточной Армении в Сефевидскую Персию по приказу шаха Ирана Аббаса Великого, в период 1604—1605, было принудительно изгнано, по разным оценкам, от 250 000[49][41] до 300 000[50][51][52] армян[53], а армянские города и сёла были разграблены и уничтожены[45][54]. Это привело к значительному удару по демографическому положению армян в регионе[55][56].

До вхождения в состав России, армянское население Восточной Армении, по причине войн, изгнаний и тирании местных правителей, на протяжении предыдущих столетий (в 1746 году по приказу Надир шаха, 1000 армянских семей были насильно переселены из Нахичевани в Хорасан[57][58], а в период с 1795 года, только из города Эривань было вынуждено переселиться на территорию Грузии свыше 20 000 армян[59]), сократилось до чуть более 20 %, в то время как около 80 % населения этих двух ханств (Эриванского и Нахичеванского) были мусульманами (персы, тюрки и курды; 117 849 мусульман и 25 151 армян)[60][61].

Российское правительство, по политическим, экономическим и военным причинам решительно призывало армян переселиться на территорию вновь созданной области (особенно, в район Эривани)[62]. Первоначально, подобные планы были и в отношении русских жителей империи[27].

Полковник по особым поручениям при К.Ф. Паскевиче Л.Е. Лазарев был назначен ответственным за организацию переселения армян. В марте 1828 года им был составлен следующий призыв, поддержанный также католикосом армян Нерсесом V[63][64]:

«По дошедшим до меня достоверным слухам неблагонамеренные люди стараются распространить не токмо нелепые и лживые вести, но даже вселить страх в просивших дозволение переселиться в благословенную Россию, и тем отвратить желанно сердец их. В отвращение сего и по доверенности ко мне армянского народа, по долгу обязанности. возложенной на меия главнокомандующим нашим, объявляю вам, что великодушный монарх Российский дает желающим переселиться надежное, спокойное и счастливое убежище в его государстве. В Эриване, Нахичеване и Карабахе, где сами изберете, получите вы в изобилии хлебородную землю, отчасти засеянную, коей десятая только часть обрабатывается в пользу казны. Вы освобождаетесь в продолжении шести лет от всяких податей и, для переселения беднейших из вас, подана будет помощь. Те, кои имеют здесь недвижимость, отправив семейства свои, могут оставить по себе поверенных для продажи оной, срок коей определен по Туркменчайскому трактату до пяти лет; имена оставшихся с описью имуществ их доставите» мною к посланнику или комиссару, при его высочестве Аббас-Мнрзе пребывающим, дабы они, яко подданные великого государя, были под высоким его покровительством. В России увидите вы терпимость вер и равенство прав русского с прочими подданными государя, и забудете все горести, вами терпимые. Там найдете вы новое отечество, населенное христианами, и не увидите более угнетение святой веры! Там будете вы жить под покровительством законов и почувствуете благотворное их действие.— Там наконец вы улучшите благосостояние ваше, и малые пожертвования, сделанные вами, вознаградятся стократно. Вы оставите родину, любезную для всякого: но одна мысль о земле христианской должна приводить вас в восторг. Рассыпанные по областям персидским, христиане увидят соединение свое, и можете ли вы знать, чем великий монарх России наградит преданность вашу? Поспешайте! время дорого. Скоро выступят российские войска из границ персидских, тогда переселение ваше затруднится, и мы не в состоянии будем отвечать за безопасное следование ваше. Жертвуя малым и на малое время, получите все и навсегда.»

Подписал: российско-императорский полковник и кавалер Лазарев

В 1820-х годах на территории Эриванского ханства проживало мусульман 49 875 человек, или 71,5% населения, в то время как коренное армянское население составляло 20 073 человека, или 28,5%. Мусульманское население бывшего Нахичеванского ханства составляло 24 385 человек, или 83%, в то время как армянское население население — 5 078 человек, или 17%. Накануне вхождения я состав России, население обоих ханств составляло 99 411 человек, из которых 74 260 человек, или 75%, были мусульманами и 25 151 человек, или 25%, были армянами[65].

Статья XV Туркманчайского договора обязывала Персию не препятствовать переселению армян в пределы Российской империи, давая право в течение одного года осуществить переезд, а в течение пяти лет — продать недвижимое имущество. Россия также оказывала финансовую и техническую помощь людям, осуществляющим переезд[2].

Из Персии эмигрировало армянского населения:

|

Из Турции переселилось армянского населения:

|

Мусульман проживало:

|

Армян проживало:

|

Итого, население области составляло 156,637 человек, из них армян — 82,377 человек, населения мусульманского вероисповедания — 74,260 человек.

К 1832 году население области составляло 164 450 человек: армяне — 50,09% (82 377 человек ), мусульмане — 49,91% (82 073 человека, за счёт возвращения 7813 человек из числа тюркских кочевников, покинувших регион во время войны с Персией)[2]. Два века спустя после насильственного переселения, армяне смогли лишь достигли паритета с мусульманами на части своей исторической родины[2][67][1][34].

В Эривани в этот период проживало 12 310 человек[68].

Уже в 1838 году, после притока армян из Персии и Турции, они составляли половину от 165 000 жителей провинции. Сюда также переезжали армяне из других частей Закавказья, но основным источником увеличения армянского населения оставался постоянный поток беженцев из Турции[69].

Мусульманское население состояло из персов, тюркских племён и курдов[70][71] и было оседлым, полукочевым или кочевым, в отличие от армян, которые поголовно состояли из оседлого населения.

В первые годы своего существовали, крестьяне составляли около 90% населения области, торговцы и ремесленники — около 6%, остальная часть населения принадлежала к высшим сословиям и духовенству[72].

Некоторые армяне, кто эмигрировал из Ирана, были особенно недовольны и утверждали, что в Иране с ними обращались лучше[73][74]. Часть из них позже (в 1850-х годах) решили покинуть свою родину и вернулись в Иран, где их приветствовали в Тебризе наследный принц Аббас Мирза и его преемники[75][76]. Например, к 1868 году армянское население Тебриза увеличилось до 5 тыс. человек[77].

Символика

.jpg.webp)

Проект герба для Армянской области предложил по своей инициативе почётный член Петербургской академии наук, президент Академии художеств А. Оленин. После небольших доработок Николай I 27 февраля 1833 г. утвердил его рисунок герба:

«На накладном щите в средине главного изображен на голубом поле серебристый, снежный верх горы Арарата, в серебристых же облаках; на вершине горы ковчег, весь золотой. В нижнем отделении общий герб принимает вид половинчатого разделенного щита, в одной части, направо, в красном поле видна древнейшая корона армянских царей. Корона вся золотая, имеет звезду серебряную и осыпана жемчугом, повязка же и подкладка голубые. В другой части, налево, в зеленом поле изображена церковь Эчмиадзинская, вся серебряная, главы и кресты золотые. В верхнем отделении герба в золотом поле представлен российский орел, объемлющий и держащий как накладной щит, так и оба нижние разделения общего щита. Над всем гербом поставлена императорская корона».

Богата символика «говорящего» герба. Центральную фигуру герба составляет гора Арарат с Ноевым ковчегом. Армянская корона символизирует былое величие Армении. Эчмиадзин — один из первых в мире христианских храмов — показывает древние истоки армянского царства, говорит о вероисповедании армян. Присоединенная к России «силой российского императорского оружия» Армения отныне должна помнить о покровительстве России, поэтому на её гербе мы видим атрибуты самодержавной России: двуглавого орла и императорскую корону. Думается, что при составлении рисунка герба А. Оленин не столько следовал правилам геральдики, сколько выражал идеологию самодержавия. История создания герба Армянской области еще раз подтверждает, что области формально были даны некоторые привилегии, так как только в этом случае при составлении территориального герба тщательно проверяли, был ли ранее герб, кем пожалован, а в случае его отсутствия составляли новый герб с учетом исторического прошлого края, его традиций и особенностей[78]. После ликвидации Армянской области и до создания Эриванской губернии армянские земли были представлены в гербе Грузино-Имеретинской губернии — в виде горы Арарат с Ноем ковчегом на вершине[79].

На рисунке — один из щитов Большого государственного герба Российской империи, в 4-м поле которого находится герб титула «Государь области Арменския» — в золотом щите червлёный коронованный лев — бывший герб армянских царей (Киликийского армянского царства). Остальные поля щита указывают на титулы Российского Императора, как на «Черкасских и Горских князей и иных Наследного государя и обладателя».[80]

Административно-территориальное деление

Первоначально, область делилась на две провинции: Эриванскую (Эриванский, Шарурский, Сардар-Абадский и Сурмалинский округа) и Нахичеванскую (Нахичеванский и Ордубатский округа). Сами округа состояли из магалов, в Эриванской провинции их было 10, в Нахичеванской — 3[16].

С июня 1833 — на 4 округа: Эриванский, Сурмалинский, Сардар-Абадский и Шарурский. Начальниками округов назначались русские военные (гражданские) чиновники[23].

В ходе ликвидации области и вхождении территорий в состав Грузино-Имеретинской губернии, образовались уезды Эриванский, Нахичеванский и Александропольский[27].

Начальники

- 15 октября 1827 — 25 мая 1829 — князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе;

- 25 мая 1829 — 6 января 1830 — князь Моисей Захарович Аргутинский-Долгорукий;

- 6 января 1830 — 30 мая 1838 — генерал-майор, князь Василий Осипович Бебутов;

- 30 мая 1838 — март 1839 — генерал-майор Андрей Григорьевич Пацовский;

- март 1839 — июнь 1849 — полковник Михаил Луарсабович Сумбатов[81].

Примечания

- Комментарии

- Генерал-фельдмаршал, граф И.Ф. Паскевич выступал за утверждение «Положения об устройстве Закавказской Армянской церкви», означающей привязку деятельности к Закавказью.

- «Положение об управлении делами Армяно-Григорианской церкви в России»

- Источники

- Hovannisian1, 1967, pp. 9—10.

- Bournoutian, 2018, p. 20.

- Charlotte Mathilde Louise Hille. State Building and Conflict Resolution in the Caucasus. — Brill, 2010. — С. 64. — 359 p. — ISBN 9789004179011.

- Armenia // The Oxford Encyclopedia of Economic History. / Joel Mokyr. — NY: Oxford University Press, 2003. — Vol. 5. — С. 157. — 2824 p. — ISBN 9780195105070.

- Simon Payaslian The History of Armenia: From the Origins to the Present. — NY: Palgrave Macmillan US, 2008. — С. 111. — 294 p. — (Palgrave essential histories). — ISBN 9780230608580.

- Тавакалян, 1978, с. 3.

- Gabriel Basmajian, Edward S. Franchuk, Nourhan Ouzounian. The Heritage of Armenian Literature: From the eighteenth century to modern times / Agop Jack Hacikyan. — Detroit: Wayne State University Press, 2000. — Vol. 3. — С. 9—10. — 1072 p. — ISBN 9780814332214.

- Richard G. Hovannisian. Armenia on the Road to Independence (англ.). — University of California Press, 1967. — P. 8. — 364 p.

- Ronald Grigor Suny. Eastern Armenians under tsarist rule // The Armenian People from Ancient to Modern Times / Richard G. Hovannisian. — Palgrave Macmillan, 1997. — С. 112. — P. 109—137. — 493 p. — ISBN 0312101686. — ISBN 9780312101688.

- Richard G. Hovannisian. Russian Armenia. A Century of Tsarist Rule (en.) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. — 1971. — Март. — С. 32. — P. 31—48.

- Armenia // A Political Chronology of the Middle East / David Lea, Annamarie Rowe, Dr. Isabel Miller. — First edition. — UK: Psychology Press, 2001. — С. 1. — 282 p. — ISBN 9781857431155.Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]Persia (now Iran) ceded Eastern (Persian) Armenia to the Russian Empire by the Treaty of Turkmanchai

- Dr. Edmund Herzig. Armenia (en.) // Eastern Europe, Russia and Central Asia. 3rd edition. — UK: Taylor & Francis, 2002. — С. 76. — P. 73—99. — ISBN 1470-5702.Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]In 1828 the Russian Empire gained Eastern (Persian) Armenia by the Treaty of Turkmanchai

- Encyclopædia Iranica. ARMENIA AND IRAN VI. Armeno-Iranian relations in the Islamic period // Encyclopædia Iranica.Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]The Treaty of Torkamāṇčāy (q.v.) brought the rest of Transcaucasia under Russian rule and the Armenians of Eastern Armenia became subjects of the Russian empire.

- Семёнов, 2009, с. 45.

- № 223. 1827 г., октября 6 — Общие правила для управления Ереванской областью, утвержденные И. Ф. Паскевичем // Присоединение Восточной Армении к России (Сборник документов). Т.2 / Сост. Ц. П. Агаян, В. А. Дилоян, А. В. Алексанян; под ред. С. М. Даниеляна. — Ер.: АН АрмССР, 1978. — Т. 2 (1814—1830). — 659 с.

- Семёнов, 2009, с. 46.

- Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: Том VII / Берже А.П.. — Тифлис: Тип. Главного Управления Наместника Кавказского, 1878. — С. 8. — 1011 с.

- Тавакалян, 1978, с. 4.

- Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: Том VII, 1878, с. 487.

- Bournoutian, 2018, p. 7.

- Hovannisian, 1971, p. 33: «One outcome of the Russian annexations in Transcaucasia was the evolvement of Russian Armenia. Immediately after the Treaty of Turkmanchai had been negotiated, Tsar Nicholas formally approved the creation of the Armenian Province One outcome of the Russian annexations in Transcaucasia was the evolvement of Russian Armenia. Immediately after the Treaty of Turkmanchai had been negotiated, Tsar Nicholas formally approved the creation of the Armenian Province [Armjan- skaja oblas t']y encompassing the former khanates of Erevan and Nakhichevan and the county of Ordubat. Although several districts of the Russian-controlled portion of the Armenian plateau were excluded from the oblast' Armenian leaders seemed content, for they were called upon to assist the senior Russian administrators and were granted considerable latitude in communal self-government. They were further grati- fied when Tsar Nicholas adopted for the oblast an official emblem reminiscent of the royal standards of ancient Armenian kingdoms.».

- Полное собрание законов Российской империи. Т. 3, 1830, № 1888, с. 272—273.

- Семёнов, 2009, с. 47.

- Bournoutian, 1982, p. 101.

- Bournoutian, 2018, p. 8.

- Полное собрание законов Российской империи. Т. 8, 1834, №6282 «Об устройстве управления Армянской областью, с приложением штата онному правлению», с. 374—375.

- Семёнов, 2009, с. 48.

- Полное собрание законов Российской империи. Т. 11, 1837, № 8970. Высочайше утверждённое Положение об управлении делами Армяно-Грегорианской Церкви в России, с. 194—209.

- Suny, 1997, p. 115.

- Тунян, 2018, с. 64—66.

- Тунян, 2018, с. 66—67.

- Richard G. Hovannisian. Armenia on the Road to Independence (англ.). — University of California Press, 1967. — P. 10. — 364 p.

- Полное собрание законов Российской империи. Т. 15, 1841, № 13368. Высочайше утверждённое учреждение для управления Закавказским краем, с. 237—261.

- Hovannisian, 1971, p. 34.

- Hovannisian, 1971, p. 34: «The widely-held belief that the Armjanskaja oblast would serve as the basis for a Russian-sponsored political restoration of Armenia was shaken in 1840 when Tsar Nicholas dissolved the province.During the previous twelve-year interval, the initial solicitous attitude of tsarist officials had been supplanted by undisguised contempt for the Armenians and their aspirations. Numerous Armenian civic and religious notables were exiled beyond the Caucasus or pressed into helpless inactivity. Morever, the dissolution of the oblast was a part of the larger Russian project to replace the many administrative variants in the Caucasus with the system operative throughout most of the Empire. According to this plan, strong national and religious sentiment of particular subject peoples was to be countered by the delineation of new provinces extending over contrasting geographic formations with unnatural boundaries and diverse populations. Hence, Transcaucasia was reorganized into two vast provinces, the Georgian-Imeretian gubernija and the Caspian oblast. Almost all of the erst- while Armjanskaja oblast, together with Akhalkalak [Achalkalaki], Lori, and a part of Ganja in the northern reaches of the Armenian plateau, were drawn into the former province, whereas Mountainous Karabagh and the southeasternmost limits of the plateau were included in the Caspian oblast . But this arrangement only stoked the russophobia of several of the indigenous peoples. Moslem rebellions enveloped the Caucasus. In a move to cope with this and other thorny problems, Nicholas combined all Cis- and Transcaucasia into a single viceroyalty [namestnicestvo] under the central direction of the Sixth Section of His Majesty's Own Chancellery. Prince M. S. Voroncov, appointed as the first viceroy [namestnik] in 1844, was enjoined to establish firmer control over the restless multinational and multireligious march-land [kraj].».

- Hovannisian, 1967, p. 10.

- Suny, 1997, p. 113.

- Семёнов, 2009, с. 51.

- Bournoutian, 1980, p. 11.

- Bournoutian, 1997, p. 96.

- Bournoutian, 1994, p. 44: «Armenians were uprooted during these wars, and, in 1604, some 250,000 Armenians were forcibly transferred by Shah 'Abbas to Iran. By the seventeents century, the Armenian had become a minority in parts of their historic lands».

- Kouymjian, 1997, p. 21.

- Bournoutian, 2018, p. 19.

- Смирин, 1958, с. Глава XXIII. Народы Кавказа и Средней Азии в XVI и первой половине XVII в..

- von Haxthausen, 1854, p. 252: «Since the eighteenth century this fine country has lain in a state of decay, a circumstance in part attributable perhaps to the present mixed state of the inhabitants who have succeeded the Armenians that were carried away prisoners. The Tatars and Koords, who have been brought hither and settled, now form half the population.».

- История Востока. В 6 томах. Том 3. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI-XVIII вв. Глава 5. Государство Сефевидов в XVI — начале XVIII в.: Оригинальный текст (рус.)[показатьскрыть]Исмаил так и не преуспел в своих попытках ослабить власть кызыл-башских эмиров, которые безраздельно господствовали в Сефевидском государстве. По сути дела, весь Иран и прочие страны, непосредственно подчиненные кызылбашам, были разделены между главами тех или иных «племен» на владения улька. Кроме того, обширные территории передавались в пользование воинам, членам* этих «племен». С таких территорий старое население, как правило, изгонялось. Так происходило в Армении и некоторых других областях.

- George A. Bournoutian. The Politics of Demography: Misuse of Sources on the Armenian Population of Mountainous Karabakh (en.) // Journal of the Society for Armenian Studies 9. — New York, 1999.

- George A. Bournoutian. The Population of Persian Armenia Prior to and Immediately Following its Annexation to the Russian Empire, 1826-32 (en.) // NATIONALISM AND SOCIAL CHANGE IN TRANSCAUCASIN. — 1980. — 25 апреля. — С. 12—13.

- Bournoutian, 1997, p. 96: «By the end of the eighteenth century, the Armenian population of the territory had shrunk considerably. Centuries of warfare and invasions combined with the tyranny of local khans had forced the emigration of the Armenians. It is probable the until the seventeenth century, the Armenians still maintained a majority in Eastern Armenia, but the forced relocation of some 250,000 Armenians by Shah Abbas and the numerous exoduses described in this chapter had reduced the Armenian population considerably.».

- Encyclopædia Iranica. ARMENIA AND IRAN VI: «According to contemporary testimony, the number of deported from this area was in excess of 300,000; the same sources, however, state that in mountainous areas, the population of certain villages succeeded in hiding in the rifts of the mountains and thus avoided the forced exodus».

- Price, 2005, p. 71: «Primary sources estimate that between 1604 and 1605 some 250 to 300,000 Armenians were removed from Armenia for settlement in Iran.».

- Price, 2005, p. 71: «Primary sources estimate that between 1604 and 1605 some 250,000 to 300,000 Armenians were removed from Armenia for settlement in Iran. Thousands died during the harsh forced move.».

- Kennedy, Brice, 1981, p. 275: «After his successful campaigns against the Ottoman Turks, Shah' Abbas I resolved to depopulate eastern Armenia and to create an empty tract between himself and his enemy».

- Encyclopædia Iranica. ARMENIA AND IRAN VI: «It also invaded central Armenia, approaching Erzerum. But when news was received that the Ottoman army had already reached Mūš and was preparing to move in the direction of Erevan, the shah decided to avoid battle, and ordered retreat by destroying and depopulating the villages and towns on their way (see ibid., chap. 4). In the course of its history of many centuries, the Armenian people had not yet been subjected to such a major disaster. Central Armenia in its entirety was in disarray. Detachments of qezelbāš soldiers stormed the whole countryside, leaving behind everything totally devastated. Immense masses were being driven from all directions to the Ararat plain to be sent from there to the steppes of central Iran. The strategic aim of this forced deportation was to depopulate the area which the adversary’s army had to traverse. Yet, at the same time the shah was thinking of relocating this large multitude of refugees in the wide areas around his capital and to promote agriculture, crafts, and trade in the central provinces of the country. For this reason he showed particular eagerness in deporting the population of Julfa (Jolfā), the thriving commercial city on the banks of the Aras river.».

- А. Новосельцев, В. Пашуто, Л. Черепнин. Пути развития феодализма. — М.: Наука, 1972. — С. 47.:Оригинальный текст (рус.)[показатьскрыть]А затем началось сельджукское нашествие. Оно нанесло первый катастрофический удар по армянскому этносу. Часть Васпуракана, Гохтн, и, наконец, Сюник стали объектом захвата сельджуков в первую очередь. В результате резкой и достаточно фанатичной политики сельджукских владык, в политических целях принявших ислам и ставших его очередным „оплотом“, армянское население вынуждено было покидать родную землю и эмигрировать на север в пределы Грузии и особенно в Киликию.

Сражение при Манцикерте (Маназкерте) привело к окончательной потере Армении Византией. Теперь центрами армянской политической и культурной жизни стали Киликия и Албания. Эта последняя в XII—XIII вв. была тесно связана с Грузией и порой от неё зависела. В последующие века процесс этнических изменений продолжался, пока «метс сюргюн» («великое изгнание») — армяно-тюркское) Аббаса I в начале XVII в. не привело к резкому сокращению армянского населения Восточной Армении. - Джордж Бурнутян. Раздел «Eastern Armenia from the Seventeenth Century to Russian Annexation» в книге «The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume II: Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century». Под редакцией Р. Ованнисяна. Стр. 96: Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]By the end of the eighteenth century, the Armenian population of the territory had shrunk considerably. Centuries of warfare and invasions combined with the tyranny of local khans had forced the emigration of the Armenians. It is probable the until the seventeenth century, the Armenians still maintained a majority in Eastern Armenia, but the forced relocation of some 250,000 Armenians by Shah Abbas and the numerous exoduses described in this chapter had reduced the Armenian population considerably.

- Encyclopædia Iranica. ARMENIA AND IRAN VI: «However, he displaced a large number of the Armenian population and nomadic tribes and took them with him to Khorasan».

- Петрушевский, 1949, с. 132: «В 1746 г. шах приказал переселить 1000 семейств (ханэвар) армян из Нахчевана в Хорасан.».

- Bournoutian, 1999: «All documents relating to the Armenian immigration make it clear that Russia, for political, military, and economic reasons, strongly encouraged the Armenians to settle in the newly-established Armenian province, especially the region of Erevan, which between 1795 and 1827 had lost some 20,000 Armenians who had immigrated to Georgia.».

- Bournoutian, 1980, pp. 12–13.

- Шнирельман, 2003, с. 237: «В начале 19 в армяне составляли около 20% населения Эриванского ханства и перевесили мусульман после 1828-1832 гг.».

- Джордж Бурнутян. «The Politics of Demography: Misuse of Sources on the Armenian Population of Mountainous Karabakh Архивировано 19 августа 2010 года.»: Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]All documents relating to the Armenian immigration make it clear that Russia, for political, military, and economic reasons, strongly encouraged the Armenians to settle in the newly-established Armenian province, especially the region of Erevan, which between 1795 and 1827 had lost some 20,000 Armenians who had immigrated to Georgia.

- Семёнов, 2009, с. 49—50.

- Собрание Актов, относящихся к обозрению истории армянского народа (часть II). — М.: Типография Лазаревых Института Восточных языков, 1838. — С. 163—166.

- Bournoutian, 2018, pp. 19—20.

- Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху её присоединения к Российской Империи. — СПб., 1852. — С. 635—638.

- Bournoutian, 1980, p. 13—14.

- Bournoutian, 2018, p. 21.

- Hovannisian1, 1967, pp. 9—10: «In 1838, however, after the influx of immigrants from Persia and Turkey, the Armenians constituted one-half of the province's 165,000 inhabitants. Moreover, in the remainder of Transcaucasia lived more than 200,000 Armenians, some of whom, by moving subsequently to Erevan-Nakhichevan, contributed to the reestablishment of a Christian majority in the province.16 But the principal source of increment remained the continual trickle of Turkish Armenian refugees,».

- Encyclopædia Iranica: Erevan

Muslims (Persians, Turco-Mongols, Kurds) made up 80 percent of the population and were either sedentary, semi-sedentary, or nomadic. Christians (all Armenians) constituted the remaining 20 percent of the population and lived in Erevan or the villages. The Armenians dominated the various professions and trade in the area and were of great economic significance to the Persian administration.

- Muriel Atkin. Russia and Iran, 1780—1828. University of Minnesota Press, 1980. ISBN 0-8166-0924-1, 9780816609246. P.11 «Yerevan was the most populous, with well in excess of 100,000 Muslim and Armenian inhabitants… The largest group of east Caucasians were Muslims belonging to Turcoman tribes, but this was not a homogeneous group.»

- Ronald Grigor Suny. Eastern Armenians under tsarist rule // The Armenian People from Ancient to Modern Times / Richard G. Hovannisian. — Palgrave Macmillan, 1997. — P. 122. — 493 p. — ISBN 0312101686. — ISBN 9780312101688.

- Бурнутян, Джордж (2018). Армения и упадок империи: Ереванская губерния, 1900-1914 гг . Рутледж. п. 11 (примечание 13).

- https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781351062626/armenia-imperial-decline-george-bournoutian

Those who had migrated from Iran were especially unhappy and claimed that they had enjoyed better treatment in Iran.

- Бурнутян, Джордж (2018). Армения и упадок империи: Ереванская губерния, 1900-1914 гг . Рутледж. С. 20, 35 (примечание 12).

- https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781351062626/armenia-imperial-decline-george-bournoutian

Some Armenians, complaining about their life under Russian rule, later decided to leave their homeland and returned to Iran, where they were welcomed in Tabriz by crown prince Abbas Mirza and his successors.

- Кузнецова Н.А. Иран в первой половине XIX века / Ганковский Ю.В.. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1983. — С. 187. — 265 с.

- Маргарита Цугунян. К истории создания герба Армянской области // Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences. — 1983. — Т. 3, № 3. — С. 99—101. — ISSN 0320-8117.

- Аветисян Ваэ, Геральдика армянских земель в составе Российской империи.- Ер.:Ав. издание, 2018, с. 79-85.

- Григорян C. «Знаки всеармянских монархов в свете проблемы государственных символов Первой и Третьей Республик» 10.12.2010, 7:11 © Сайт Газеты армян России «Еркрамас» yerkramas.org Архивировано 24 марта 2011 года.

- Семёнов, 2009, с. 52.

Литература и ссылки

Книги

На русском языке

- Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: Том VII / Берже А.П.. — Тифлис: Тип. Главного Управления Наместника Кавказского, 1878. — 1011 с.

- Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи. — Собрание 2-е. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. её императ. величества канцелярии, 1830. — Т. 3. — 1642 с.

- Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи. — Отделение 1-е. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. её императ. величества канцелярии, 1834. — Т. 8. — 832 с.

- Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи. — Собрание 2-е. Отделение 1. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. её императ. величества канцелярии, 1837. — Т. 11. — 895 с.

- Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи. — Собрание 2-е. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. её императ. величества канцелярии, 1841. — Т. 15. — 961 с.

- Собрание Актов, относящихся к обозрению истории армянского народа (часть II). — М.: Типография Лазаревых Института Восточных языков, 1838.

- Потто В. А. Покорение Эривани. — СПб.: Изд. В. А. Березовского, 1900. — 22 с.

- Шопен И.И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи : сочинение, удостоенное императорской С.-Петерб. академией наук половинной демидовской премии / [cоч.] И. Шопена, стат. советника, бывшего председателя Упр. по доходам и казен. имуществам Армянской обл. - Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1852. -[4], XII с., 1232, VIII стб. ; 24 см. Так же доступная для скачивания на сайте НЭБ.

- Г. Г. Саркисян. Население Восточной Армении в XIX-начале XX в. Этнодемографическое исследование, Ереван, Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2002

- Всемирная история в 10 томах. Т. 4. / М. М. Смирин. — М.: Соцэкгиз, 1958. — 823 с.

- Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье / Рецензент: Л. Б. Алаев. — М.: ИКЦ Академкнига, 2003. — 592 с. — ISBN 5-94628-118-6.

- Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв.. — Ленинград: Ленинградский университет, 1949. — 182 с.

- Семёнов И. Я. Русские в истории Армении / проф. М. Д. Амирханян. — Ер.: Лусабац, 2009. — 298 с.

На английском языке

- George A. Bournoutian. Armenia and Imperial Decline. The Yerevan Province, 1900–1914. — Routledge, 2018. — 412 p. — ISBN 9781351062626.

- George A. Bournoutian. Armenian // An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires / James Stuart Olson, Lee Brigance Pappas, Nicholas Charles Pappas. — Westport, Conn.: Greenwood press, 1994. — 840 p. — ISBN 9780313274978.\

- Hugh N Kennedy, William Charles Brice. Historical Atlas of Islam. — Brill, 1981. — 71 p. — ISBN 9789004061163.

- August Freiherr von Haxthausen. Transcaucasia: Sketches of the Nations and Races Between the Black Sea and the Caspian. — London: Chapman, 1854. — 448 p.

- Richard G. Hovannisian. Armenia on the Road to Independence (англ.). — University of California Press, 1967. — 364 p.

- Hovannisian R. G. The Armenian People from Ancient to Modern Times. — Palgrave Macmillan, 1997. — Vol. II. Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century. — 493 p. — ISBN 0312101686, ISBN 9780312101688.

- Dickran Kouymjian Armenia from the Fall of the Cilician Kingdom (1375) to the Forced Emigration under Shah Abbas (1604) // The Armenian People from Ancient to Modern Times / Richard G. Hovannisian. — NY: Palgrave Macmillan, 1997. — P. 1—50. — 493 p. — ISBN 0312101686. — ISBN 9780312101688.

- George A. Bournoutian. Eastern Armenia from the 17th Century to the Russian Annexation // The Armenian People from Ancient to Modern Times / Richard G. Hovannisian. — Palgrave Macmillan, 1997. — P. 81—107. — 493 p. — ISBN 0312101686. — ISBN 9780312101688.

- Ronald Grigor Suny. Eastern Armenians under tsarist rule // The Armenian People from Ancient to Modern Times / Richard G. Hovannisian. — Palgrave Macmillan, 1997. — P. 109—137. — 493 p. — ISBN 0312101686. — ISBN 9780312101688.

- Massoume Price. Iran's Diverse Peoples: A Reference Sourcebook. — ABC-CLIO, 2005. — 376 p. — ISBN 9781576079935.

- George A. Bournoutian. Armenia and Imperial Decline. The Yerevan Province, 1900–1914. — Routledge, 2018. — 412 p. — ISBN 9781351062626.

- George A. Bournoutian. Eastern Armenia in the Last Decades of Persian Rule, 1807-1828: a political and socioeconomic study of the khanate of Erevan on the eve of the Russian conquest. — Malibu, California: Calif. : Undena Publications, 1982. — 290 p. — ISBN 0890031231. — ISBN 9780890031230.

Статьи

На русском языке

- Тунян В. Г. Управление Армянской церковью в Российской Империи // ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ. — 2018. — С. 62—73. Архивировано 7 сентября 2021 года.

- Цугунян М. К истории создания герба Армянской области // Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences. — 1983. — Т. 3, № 3. — С. 99—101. — ISSN 0320-8117.

- Саркисян Г.С. Этнический состав население Армянской области (1828—1840 гг.) // Вестник Ереванского университета. — 1989. — С. 109—115.

- Мелик-Саркисян Р.А. Переселение армян из Персии в Восточную Армению // Вестник Ереванского университета. — 1979. — № 2. — С. 42—55.

- Тавакалян Н.А. Присоединение Восточной Армении к России и его прогрессивное значение // Вестник общественных наук Академии наук Армянской ССР. — 1978. — № 10. — С. 3—20.

- Тавакалян Н.А. Переселение армян из Персии и Турции в Закавказье после присоединения Восточной Армении к России // Historical-Philological Journal. — 1978. — Vol. 3. — С. 26—40.

На английском языке

- George A. Bournoutian. The Population of Persian Armenia Prior to and Immediately Following its Annexation to the Russian Empire, 1826-32 (en.) // NATIONALISM AND SOCIAL CHANGE IN TRANSCAUCASIN. — 1980. — 25 апреля.

- Richard G. Hovannisian. Russian Armenia. A Century of Tsarist Rule (en.) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. — 1971. — Март. — P. 31—48.

- George A. Bournoutian. The Politics of Demography: Misuse of Sources on the Armenian Population of Mountainous Karabakh (en.) // Journal of the Society for Armenian Studies 9. — New York, 1999.

Энциклопедии

- Encyclopædia Iranica. ARMENIA AND IRAN VI. Armeno-Iranian relations in the Islamic period // Encyclopædia Iranica.

- Armenians // Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East / Jamie Stokes. — NY: Facts on File, 2009. — P. 52—66. — 880 p. — ISBN 9781438126760.