Ранневизантийская историография

Ранневизанти́йская историогра́фия — часть византийской историографии периода поздней античности. Исторический жанр был одним из основных в литературе многонациональной Византийской империи, в которой такие сочинения писали представители разных народов, но традиционно к ранней историографии Византии относят историческую литературу на греческом языке, продолжавшую традиции классической греческой историографии (Геродот, Фукидид, Полибий). В период поздней античности эту традицию прослеживают начиная с историка второй половины III века Дексиппа, через историков IV—VI веков до начала VII века, когда она прервалась ввиду глубоких общественных и политических изменений, вызванных началом арабских завоеваний и вторжением славян на Балканы.

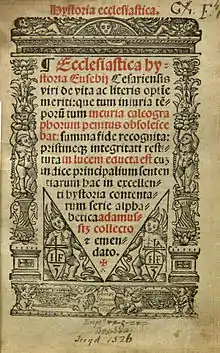

Возникновение специфической византийской историографии относят, как правило, к началу IV века, когда завершились гонения на христиан в Римской империи и состоялось обращение в христианство императора Константина Великого. Тогда свои исторические труды создал Евсевий Кесарийский, положив начало новым жанрам историографии, церковной истории и хронографии. Эти жанры также пресеклись в начале VII века. Считается, что наивысшего расцвета византийская историческая литература достигла именно в ранний период, а наиболее значимым её представителем является Прокопий Кесарийский, живший в царствование императора Юстиниана I.

Ранневизантийская историография имеет ряд особенностей по сравнению с византийской исторической литературой более поздних периодов. Прежде всего это её «классицизм», который принимал форму миметического подражания античным образцам. До второй половины XX века в византинистике господствовало представление о неоригинальном, подражательном характере трудов византийских историков, но к настоящему времени выработаны подходы, позволяющие выявить оригинальные черты в их творчестве.

Исторические и географические рамки

Не существует единого определения, труды каких авторов могут быть отнесены к византийской историографии, а также какую её часть следует считать ранней. Согласно советской коллективной монографии «История Византии» (том I, 1967 год), к раннему периоду относится «многоязычная и многоликая византийская историография IV — первой половины VII в., включающая труды греческих, сирийских, латинских, коптских, армянских и других авторов, необычайно пёстрая по своей политической и религиозной окраске»[1]. Практически, однако, крайне редко литература на любых языках, кроме греческого, рассматривается в контексте византийской историографии. Авторы фундаментального справочника по византийскому источниковедению И. Караяннопулос и Г. Вайсс, признавая важность источников на других языках, причисляют к византийской историографии только тексты на греческом языке за единственным исключением Аммиана Марцеллина, писавшего на латыни[2].

Возникновение византийской историографии относят, как правило, к началу IV века. В этот период произошло важнейшее событие поздней Античности — завершение периода гонений на христиан в Римской империи и обращение в эту религию императора Константина Великого. Хотя связь между этими событиями признаётся всеми исследователями, её характер объясняется различно. Классической можно считать трактовку немецкого византиниста Герберта Хунгера, ведущего византийскую историографию от трудов Евсевия Кесарийского, считающегося основоположником историографии церковной. В этой трактовке акцент делается на том, что между христианством и язычеством велась ожесточённая полемика, в том числе и в исторических сочинениях. Это позволяет объяснить некоторые из изменений в методе историописания. В частности, в отличие от античной исторической традиции, характерной чертой которой являлись фиктивные речи, влагаемые автором в уста исторических деятелей, метод Евсевия состоял в опоре на документы. Такой подход повышал эффективность борьбы против ересей и действенность апологетики. В биографическом жанре новым словом стали житие Антония Великого за авторством Афанасия Александрийского и «Жизнь Константина» Евсевия. Благодаря Евсевию типичной формой христианской историографии стала хроника, в которой выстраивались перечни наследующих друг другу епископов в цепи апостольского преемства[3]. В советской византинистике конфликту между язычеством и «новой религией угнетателей» придавалось ещё большее значение, а историография ранней Византии рассматривалась прежде всего как средство сохранения власти господствующим классом[4]. Современные исследователи чаще всего обращают внимание на преемственность двух культур и их взаимное влияние. Так, австралийский историк Брайан Кроук в своём обзоре историографии 250—650 годов подчёркивает, что продолжателями Фукидида, Геродота, Саллюстия и Тита Ливия видели себя не только языческие авторы исторической литературы, но и такие христианские апологеты, как Иероним Стридонский и Аврелий Августин[5]. Современный российский историк Михаил Бибиков отмечает, что невозможно ни провести чёткую границу между античной и новой, «византийской», культурами, ни объяснить конфессиональными обстоятельствами своеобразие творческого метода византийских авторов[6]. Арнальдо Момильяно обращает внимание на то, что длительное время задачи христианской историографии в IV веке были иными, нежели у языческой, и поскольку языческие хронографии и краткие изложения истории были практически лишены религиозного содержания, их использовали христианские авторы в своих трудах. Например, желая довести «Хронику» Евсевия до 378 года, Иероним Стридонский воспользовался трудами язычников Аврелия Виктора и Евтропия[7]. Только к концу IV века в трудах языческих историков стала проявляться неприязнь к христианам (Аммиан Марцеллин, Евнапий, «История Августов»), но уже в начале правления Юстиниана I (527—565) с язычеством было покончено[3]. Таким образом, определить принадлежность того или иного автора к византийской историографии становится возможно только хронологически и географически. Существенным обстоятельством византийской историографии является её грекоязычность, поскольку Аммиан Марцеллин не имел латинских продолжателей[8]. В IV веке классическое разделение литературы на стили исчезло, и нормой стал эклектизм, две основные группы историков, «церковные» и «светские» выделяются достаточно условно. Светских историков часто рассматривают как цепочку продолжателей классической традиции, начинающуюся с историка III века Дексиппа и продолжающуюся до Феофилакта Симокатты, чья «История» доходит до 602 года[8]. Для церковных историков более характерен хронографический стиль, также имеющий дохристианское происхождение[9]. Проблематика эволюции предмета церковной историографии, то есть что именно в ней понималось под «церковью», начала разрабатываться только со второй половины XX века. В настоящее время сложился консенсус, что имел место процесс постепенной секуляризации этого жанра[10].

Хронологические рамки ранневизантийской или позднеантичной историографии кране неопределённы[прим. 1][12]. Её начало отсчитывают в широком диапазоне от середины III века (Дексипп) до Иоанна Малалы (VI век). На звание «последнего историка поздней Античности» претендуют историки конца V века Зосим, Исихий Милетский и Евагрий Схоластик, VI века Прокопий Кесарийский и Агафий Миринейский и начала VII века Феофилакт Симокатта[13]. Распространённым является разделение историографии этого периода на поджанры с отдельной судьбой[14]. Принимая разделение историографии на церковную и светскую, а последней на «истории» и «хроники», конец «исторического» направления датируют примерно 628 годом, когда свою «Историю» завершил Феофилакт Симокатта[прим. 2]. В том же 628 году обрывается «Пасхальная хроника», после которой хроник на греческом языке больше не появлялось. Последняя «Церковная история», автором которой был Евагрий Схоластик, была создана ещё раньше, в 590-х годах[15]. Как правило, угасание хроникального жанра объясняется общими изменениями в византийском обществе, вызванными началом арабских завоеваний. Для историографии это означало изменение интересов аудитории исторических произведений, упразднившее ранее существовавшие жанры. Существует также теория немецкого специалиста по поздней Античности Миши Майера, который связывает это и ряд других изменений с серией природных катастроф, имевших место в Византии начиная с 540-х годов[16]. Для историографии это означало, что события уже нельзя было объяснить рациональными классическими средствами. Сложившееся ранее различие между церковным и светским направлением исчезло, при том, что успехи ислама делали христианские объяснения хода событий неубедительными[15].

Историческая литература Византии: проблема жанра

Новации и традиции

Хотя общим местом является признание «классицистичности» византийской литературы, тем более ранней, единого понимания этого явления нет. Представление о том, что она есть нечто неизменное, лишённое исторического развития, разделяли такие видные историки как Сирил Мэнго, Ханс Георг Бек и С. С. Аверинцев. Согласно первому из них, поскольку корни византийской литературы уходят в античную эпоху, у неё нет и не может быть никакой связи с реальностью Византии, она — «кривое зеркало». Аналогичный вывод С. Аверинцев делает из констатируемого им отсутствия в Византии «ситуации спора», когда у участников дискуссии нет определённой позиции или, точнее, позиции, отличающейся от господствующей «школьной нормы». Соответственно, в таких условиях не могло быть никакого развития в литературе, включая историографию[17][18]. Проявления этого явления разнообразны, начиная от следования античным образцам по форме и до архаичного словоупотребления византийских авторов. Если перед ранними авторами возникала проблема описания новых идеологических реалий с использованием не известных ранее христианских терминов[19], то столетия спустя византийские писатели продолжали описывать окружающие их страну народы как «скифов», «гуннов» и «персов»[20][21]. Благодаря такому консерватизму и возникает представление о византийских историках IV—V веков, как о продолжателях друг друга — ложное, согласно канадскому исследователю Роджеру Блокли, который считает терминологическую общность недостаточным для объединения признаком[9]. Тем не менее, рассматривая отличия в стиле отдельных историков, можно сравнивать степень их приверженности античной традиции. К самым явным элементам классического стиля у позднеантичных историков Блокли относит отказ от латинизмов в названиях должностей и титулов (например, квестор или комит) и от определённости в указании численных значений. Для читателей отсылкой к классическим образцам была вставка разного рода экзотических и этнографических подробностей, которых особенно много у Аммиана Марцеллина и Приска. Разнообразны были приёмы встраивания риторических отступлений в повествование, например, в форме парных речей, в которых от лица противостоящих друг другу исторических деятелей излагались противоположные точки зрения[22].

Важность дискуссии о риторике в исторических сочинениях возникает из гипотезы, что такого рода повествования являются не более, чем литературным произведением, не имеющим в своей основе фактов[23]. Считается, что риторика в Византии не претерпела качественного изменения по сравнению с той, которая была характерна для периода второй софистики. Соответствующие литературные практики были описаны в популярных учебниках Гермогена Тарсского (II—III век) и Афтония Антиохийского (середина IV века). Риторика второй софистики хорошо подходила для задач историографии, поскольку была в меньшей степени направлена на практические (например, юридические) задачи[24]. Согласно теории, предложенной Дьюлой Моравчиком («Klassizismus in byzantinischen Geschichtsschreibung», 1966) и Гербертом Хунгером, риторические приёмы византийских авторов восходят к античному принципу мимесиса[25]. В работах греческих ораторов Цецилия Калактийского, Дионисия Галикарнасского и Диона Хризостома было обосновано, что оригинальность не является обязательной характеристикой творчества и подражание древнему образцу подобно боговдохновенности оракулов и пифий. В византийский период подражательность стала всеобщей практикой, степень выраженности которой в разных жанрах была различна. В частности, в историографии мимесис был не столь заметен в силу большей обращённости авторов к проблематике их собственного времени[26]. Существуют разные точки зрения относительно того, зачем историки использовали миметические отступления, помимо возможности показать своё литературное мастерство. Возможно, исторические произведения предназначались для чтения вслух или рассматривались как разновидность драмы. Во II веке мимесис стал предметом сатирического анализа Лукиана из Самосаты, чей памфлет «Как следует писать историю» является единственным в своём роде для данного периода. Согласно Лукиану, мимесис является не простым воспроизведением классического образца, но интуитивной и естественной переработкой стиля и выражений в новое литературное произведение[27]. Существует подход, в рамках которого анализируется расхождение текста византийского историка с предполагаемым античным образцом, в результате чего делается вывод о истинной точке зрения автора, скрытой от неискушённой публики. Идею о том, что византийские историки писали свои труды в пропагандистских целях, последовательно развивает Роджер Скотт. По его мнению, это более характерно для позднего периода[28]. Для рассматриваемого периода он приводит пример оппозиционной «Тайной истории» Прокопия Кесарийского и официозной «Хронографии» Иоанна Малалы[29].

«История» и «хронография»

Разделение на «хроники» и «истории» не является современным изобретением и встречается у Исидора Севильского и Фотия[30]. Традиционно позднеантичные хроники имеют невысокую репутацию у историков, что связано с господством историографической парадигмы, согласно которой методология написания исторических текстов непрерывно прогрессировала со времён классической античности до своей вершины в XIX веке. Критерием в данном случае выступала историческая объективность уровень которой, как утверждалось, у хронистов был низок. В XX веке дискуссии о природе исторического нарратива не изменили представления о хронике, как о рудиментарном способе историописания[31].

Современный этап изучения византийской историографии принято отсчитывать от «отца византийского литературоведения» Карла Крумбахера и его фундаментальной «Истории византийской литературы» (1897, 2-е изд.). Благодаря ему, на несколько десятилетий утвердилось мнение о том, что византийская историография чётко разделялась на два жанра, «историю» и «хронографию», каждый из которых имел свои устойчивые признаки. В «хрониках» изложение событий построено по строгому хронологическому принципу начиная с сотворения мира, а их авторами были малограмотные монахи, не знакомые с античной традицией. Такого рода произведения широко тиражировались в монашеских кругах, а сообщаемые в них сведения кочевали из одного произведения в другое, в результате чего роль автора размывалась. С другой стороны, «истории» касались определённого отрезка времени, писались светскими образованными людьми и имели сравнительно малое распространение, преимущественно среди интеллектуальной элиты общества[32][33]. Начиная с хронистов VI века Исихия Милетского и Иоанна Малалы Крумбахер называет 20 писателей, принадлежащих к этому направлению историографии[34]. В 1965 году эту концепцию подверг критике Ханс Георг Бек («Zur byzantinischen Mönchschronik»), согласно которому само понятие «монашеской хроники» не имеет достаточного исторического обоснования, поскольку только 6 из указанных Крумбахером хронистов можно однозначно отнести к монахам. Тем не менее, Бек сохранил деление византийской исторической прозы на «истории» и «хроники» с точки зрения стилистических различий[35]. Парадоксальность судьбы теории Бека отметил советский византинист Я. Н. Любарский. С одной стороны, выводы Бека настолько убедительны, что их никто не пытался опровергнуть, с другой — на практике делением на «хроники» и «истории» византинисты продолжили пользоваться повсеместно[36]. Уточнённую версию классификации Крумбахера предложил ещё один немецкий византинист, Герберт Хунгер, согласно которому хроники, в силу специфики описываемых ими событий, можно отнести к своего рода «бульварной литературе» (нем. Trivialliteratur). Такие произведения предназначены для «широкой» публики и потому включают в себя упоминания различных запоминающихся событий, что характерно для современной журналистики[37]. В трёх основных жанрах исторической литературы ранней Византии по-разному находили выражение «классицистические» тенденции. У «историков» они проявлялись, прежде всего, через язык и стиль, а также через общую назидательность. Церковные историки писали для более широкой аудитории, и их приверженность классическим языковым образцам не столь выражена. Хроники, как правило, не рассматриваются в контексте вопроса о преемственности с античностью[38]. Согласно другой точке зрения, все эти произведения писались для одной и той же аудитории, но с разными целями: хроники в справочных и полемических, а истории — в назидательных и образовательных. Хроники представляли ценность своим охватом и представлением общей перспективы человеческой истории, и потому меньшая точность для них была простительна[39].

Применительно к византийским хроникам возникает вопрос, как они связаны с хрониками поздней Античности и, в частности, с хрониками Евсевия Кесарийского и Юлия Африкана. При сопоставлении более поздних хроник с античными образцами необходимо принимать во внимание степень знакомства византийских читателей соответствующих периодов c указанными образцами, которая не всегда была достаточно высокой. Другой подход состоит в том, чтобы рассматривать хроники не как литературный формат, а приписать им особый «христианский» взгляд на мировую историю. Поскольку в христианской историографии ход истории понимается линейно, от Сотворения мира до Страшного суда, то хронологическое изложение событий ей подходит в наибольшей степени. При таком подходе «Хронографии» Иоанна Малалы, Феофана Исповедника и «Пасхальная Хроника» могут рассматриваться как хроники, а труды Иоанна Антиохийского и Георгия Синкелла — нет. Согласно немецкому византинисту Сергею Мариеву, именно тот факт, что хроники адекватно выражали христианский взгляд на историю, обеспечил популярность и неизменность их как жанра в течение всей византийской истории[40]. Напротив, Зинаида Удальцова называла в качестве огромного преимущества «историков» их тяготение к современности, чуждое хронистам. По её мнению, исторические труды, написанные преимущественно по документам и рассказам очевидцев, сохраняют «аромат эпохи» и имеют бо́льшую ценность как исторический источник, но и бо́лее подвержены влиянию социально-политической борьбы и субъективного восприятия действительности[41].

Рассказывание историй

Произведения на исторические темы пользовались популярностью среди византийцев не только за правдивость и точность изложения в них событий прошлого. Австралийский византинист Роджер Скотт приводит пример истории об удивительной собаке, которую византийские писатели пересказывали почти тысячу лет. Её первую известную версию изложил Иоанн Малала, отнеся к царствованию Юстиниана I[42]:

В то же время пришел из Италии какой-то человек. Он обходил деревни вместе с жёлтой собакой, которая по приказанию своего хозяина делала всякие удивительные вещи. Когда ее хозяин стал на площади, а вокруг собралась толпа, чтобы посмотреть представление, он незаметно от собаки взял у присутствующих по кольцу, положил их [кольца] на землю и засыпал. [Затем] он приказал собаке взять и отдать каждому его [кольцо]. Собака, отыскав его, относила в пасти каждому свое. Эта же собака из груды номисм различных царей выбирала [монету] определенного василевса по его имени. В стоящей вокруг толпе мужчин и женщин собака, когда ее спрашивали, указывала женщин, ожидающих детей, сводников, развратников, скупых и великодушных. И все оказывалось верным. Поэтому многие говорили, что у неё душа Пифона.

В XVI веке, уже после падения Византии, эту историю пересказал Мануил Малахос, и в его изложении собака отыскивала османские монеты. Помимо очевидного вывода о любви византийцев к занимательным рассказам, Скотт отмечает, что включение их в «хроники» и «истории» преследовало разные цели. Если хронисты повторением старых историй доказывали аутентичность своего произведения, то историки, исправляя ошибки предшественников, часто пересказывали старые истории по-новому. Рассказывание одних и тех же историй поддерживало единство восприятия прошлого, и модификации не были слишком существенными. В рассказах ранневизантийских историков истории занимают видное место. В начале своей «Истории войн» Прокопий Кесарийский заполняет таким образом почти столетие, не только развлекая читателя, но и показывая на различных примерах моральное превосходство ромеев над персами. Позднее Агафий Миринейский ещё чаще прибегает к этому приёму[43].

Рассмотрение «хроник» как нарратива, то есть выраженного языковыми средствами причинно-следственного единства событий, представляет определённую трудность. Монотонную последовательность событий, вводимых типовыми фразами и не связанных явно высказанными причинными связями, можно рассматривать как объединённые подразумеваемым божественным провидением. C другой стороны, в «историях» связь событий выражена явно, и из всего множества событий некоторые выделены как главные, являющиеся причиной остальных. Таковы, например, в изложении Прокопия, завоевательные устремления Юстиниана[44]. В терминах нарратологии различие в способах композиционного построения византийских исторических сочинений проанализировал Я. Н. Любарский. Так, временно́й, или хроникальный тип характеризуется тем, что события излагаются, насколько это возможно, в строго хронологическом порядке, без последовательной установки на их объединение на синтагматической оси высказываний. Связь между фактами устанавливается на основе их одновременности, в отличие от второго типа, где связь имеет причинно-следственный характер. В результате, полученное таким образом повествование не подпадает под существующее в лингвистике определение текста, как объединённой смысловой связью цельности[45]. Такое разделение при этом не является абсолютным, и даже в «примитивной» хронике Малалы можно обнаружить несколько эпизодов, которые можно охарактеризовать как вставную новеллу[46]. Сам Любарский неоднократно возвращался к этой проблематике и, согласно его мнению, в ранний период в Византии существовали только хроники и не было «историй» — Прокопия Кесарийского, Агафия Миринейского и Феофилакта Симокатту он относит к поздней классической традиции и не рассматривает как византийских историков[47]. По мнению Элизабет Джеффрис, произведение Малалы можно рассматривать как обзор мировой истории с сильным уклоном в хронологию[48].

Светская историография

«Языческие» историки: от Евнапия до Малха

Непосредственным продолжателем Дексиппа считается афинский софист Евнапий, чья «История» охватывает период с 270 года, на котором закончился рассказ Дексиппа, по 404 год[49]. Как и его старший современник Аммиан Марцеллин, Евнапий считал важным увековечить царствование Юлиана Отступника (361—363) и обстоятельства, приведшие почитаемого им императора к гибели. К христианским императорам, в особенности к Феодосию I (379—395), Евнапий относится резко отрицательно, поскольку, по его мнению, их пороки и необузданные страсти несут бедствия народам империи[50]. Причина, по которой умерший в 420 году Евнапий не продолжил своё труд дальше, состояла в том, что в период текущего царствования было гораздо безопаснее писать панегирик, чем историю. Таким же принципом римские и византийские историки руководствовались как раньше, так и в более поздние времена[51]. «История» Евнапия сохранилась преимущественно в виде выписок, включённых в компиляцию Константина Багрянородного «Excerpta de Legationibus» о посольствах. Также труд Евнапия послужил основой для написанной в конце V века «Новой истории» Зосима, однако степень влияния в его случае является спорной[52]. Считается, что в произведении Зосима антихристианская направленность оригинала была существенно смягчена. Для периода 407—411 годов основным источником Зосима становится выходец из Египта Олимпиодор (ум. 425). В отличие от Евнапия, чей стиль сложен и насыщен аллюзиями из классических авторов, Олимпиодор обыден и прост[53][54]. Оба они отказались от старинного республиканского анналистического принципа в пользу упорядочивания событий по царствованиям[55]. От подробнейшей хроники Олимпиодора, описывающей преимущественно нашествия вандалов и готов, сохранилась только краткая выжимка в «Мириобиблионе» патриарха Фотия, которому и принадлежит характеристика стиля историка. Труд Олимпиодора, помимо Зосима, использовали церковные историки V века Филосторгий и Созомен[56]. Зосим не добавляет к материалам Евнапия и Олимпиодора новой информации, и цель его труда скорее продемонстрировать антикварные интересы автора и показать, что именно пренебрежение языческими культами привело империю к упадку[57]. Проявлением упадка в первую очередь является сокращение размеров империи вследствие захвата её территории варварами, и потому другой темой является борьба римского и варварского миров. Самого себя Зосим считает последователем Полибия: «в то время как Полибий описал, как римляне в короткое время создали империю, я намерен показать, как они в столь же короткий срок потеряли её из-за своих преступлений». Причины упадка Зосим видит в действии божественных сил и судьбы, которые возвышают и низвергают народы в зависимости от совершаемых дел. В соответствии со своей концепцией, он делит римскую историю на два периода — до императора Константина, когда боги покровительствовали государству и посылали ему процветание, и после, когда римляне перестали почитать своих богов. Общий вывод историка пессимистичен — былого величия не вернуть, позитивную программу изменений он не предлагает[58][59].

Следующий византийский историк, труды которого сохранились хотя бы частично — Приск Панийский. Для периода с 411 по 472 год его «Византийская история» является единственным светским византийским источником. Основой сочинения Приска стал его дневник, который он вёл во время пребывания при дворе вождя гуннов Аттилы в 448 году. Судя по фрагментам, сохранившихся в компиляции о посольствах, Приск выполнял дипломатические поручения также в Риме и на востоке империи. Отдельные сведения и отрывки из «Истории» Приска разбросаны по сочинениям Иордана, Иоанна Малалы, Стефана Византийского, в «Пасхальной хронике» и у Евстафия Епифанийского[60]. Советский историк З. В. Удальцова среди основных характеристик мировоззрения Приска назвала сочувствие сенаторской аристократии и высшей знати империи, приукрашивание картины величия Римской империи и социальных отношений в ней[61]. Приск не проявляет особенных религиозных чувств и нейтрально высказывается как о христианстве, так и о язычестве[62]. Поскольку предметом рассмотрения Приска была преимущественно военно-политическая тематика, он неизбежно следовал направлению, которое основали Фукидид и Геродот. На уровне языка преемственность проявилась в архаизируемом словоупотреблении, когда автор гуннов называет «скифами» или «царскими скифами», Галлию — Западной Галатией и так далее. Согласно своим образцам, Приск использовал речи и экскурсы, хотя и в значительно меньшей степени, чем у историков VI века. Отмечается также, что он использовал античные клише для целых сцен, например описание Приском движения восточных народов с Востока на Запад напоминает рассказ Геродота о вытеснении в древности одного народа другим[63]. Согласно А. С. Козлову, влияние античных историков было ещё более глубоким, а использование их методов более творческим. Подобно Фукидиду, Приск пытается выявить истинный ход событий и причины, его породившие[64][65]. В отличие от его старших и младших современников, Приска часто цитировали позднейшие византийские историки[66].

Продолжателями Приска считаются Малх Филадельфиец и Кандид Исавр. Труд Малха «О событиях и делах византийских» (греч. Βυζαντιακά), сохранившийся только во фрагментах, охватывал период от основания Константинополя до воцарения императора Анастасия I (491—518). Вероятно, именно при Анастасии произведение и было написано, хотя уверенно судить об этом невозможно. Оно не было очень популярным, и к середине IX века, когда делал свои выписки Фотий, сохранилась только часть, повествующая о событиях с 473 года до смерти Юлия Непота в 480 году. Свой труд Малх посвятил обличению пороков предшественников Анастасия, Льва I Макеллы (457—474) и Зенона (474—475, 476—491). Сохранившиеся фрагменты Малха с одной стороны достаточно длинны, но с другой — весьма избирательно подобраны. Несомненно, что историк относится весьма негативно к деятельности Льва и Зенона, правление которых отмечено обострением отношений с готами и религиозными конфликтами. Попыткам выявить позицию и взгляды Малха посвящена обширная литература. Неоднократно отмечалось, что Малх рассматривает события с позиций жителя Константинополя, демонстрирует уважение к сенату как институту и брезгливость к социальным низам столицы, его религиозные симпатии определённо не выражены. Явную его антипатию вызывают два явления — налоговый гнёт и засилье варваров в армии. Жалобы на несправедливости и притеснения, возникающие при сборе налогов, и на их необоснованное повышение являются распространённым мотивом у позднеантичных авторов. В данном случае это можно воспринимать и как похвалу Анастасию, который в начале своего правления отменил кране непопулярный налог хрисаргир, и как скрытый упрёк тому же правителю, который позднее резко повысил налоги в связи с войной с Персией. В правление Зенона огромные суммы уходили на содержание федератов, при том, что эффективность такой армии была низка. Дополнительным недостатком Зенона в глазах Малха было его исаврийское происхождение, следствием чего стало возвышение выходцев из этой малоазийской провинции. Идеальный правитель, согласно Малху, взимает немного налогов, благоволит достойным, ведёт размеренный образ жизни и сам ведёт армию в поход. С этой точки зрения Лев I и Зенон предстают отрицательными примерами правителей, в вину Малх им ставит жестокость и корыстолюбие[67]. Льва он называет «Мясником» за убийство видных полководцев Аспара и Ардавура и полагает, что тот не умён и не понимает, как себя должен вести василевс. Менее прямолинейна оценка Зенона, его Малх признаёт правителем с неплохими задатками, но слишком подверженным влиянию окружения[68][69]. Как и Приск, Малх относится к историкам-классицистам, однако его интонации, как сообщает энциклопедия X века Суда, ближе к трагикам. Меньшая степень «классичности» Малха проявляется и в других отношениях: он не избегает латинизмов и указания численных значений, как это делает Приск, меньше склонен к сообщению экзотических подробностей[22]. О произведении современника Малха, Кандида, известно ещё меньше. Вероятно, будучи по происхождению исавром, он писал с позиций, противоположных защищаемым Малхом. В центре его повествования — борьба Зенона с различными узурпаторами[70]. Его стиль Фотий оценивает крайне низко, осуждая за несоответствие жанру и неуместные синтаксические новации[71][прим. 3].

Историки «эпохи Юстиниана»

Крупнейшим историком поздней Античности, если не Византии в целом, считается Прокопий Кесарийский[73][74]. Его три произведения — «История войн», «О постройках» и «Тайная история» — являются настолько важным источником разнообразных сведений по истории, экономике, географии, демографии Византии и соседних с ней стран, что возникает проблема доминирования одного источника для рассматриваемого периода. Проблема усугубляется тем, что указанные произведения не только написаны в разных стилях и жанрах, но и выражают разные политические идеи. На базовом уровне рассмотрения их сопоставить действительно сложно: если главное произведение Прокопия, «История войн», — является классическим и вполне объективным повествованием о войнах императора Юстиниана, то «Постройки» представляют собой наполненный бесчисленными перечислениями панегирик Юстиниану и его строительной деятельности. Однако наибольшие проблемы вызывает «Тайная история», являющаяся ожесточённым памфлетом против того же императора. В результате неисчерпаемая научная литература посвящена как самим произведениям Прокопия, так и попыткам либо опровергнуть его авторство для отдельных произведений или их частей, либо же как-то согласовать их и сформировать целостную картину его мировоззрения. В настоящее время вопрос об авторстве Прокопия считается решённым и практически не дискутируется, однако попытки дать объяснение его противоречивым произведениям через анализ его политических, философских и религиозных взглядов продолжаются[75]. Достаточно много внимания уделено исследованию биографии Прокопия, которая реконструируется из его произведений. Предположительно, он родился в Кесарии Палестинской между 490 и 507 годами, важном интеллектуальном центре своего времени. Определить этническую принадлежность Прокопия невозможно — чаще всего высказывается мнение, что он был сирийским греком, однако некоторыми исследователями предполагалось его еврейское происхождение[76]. Перед тем, как продолжить карьеру в столице, Прокопий получил хорошее, скорее всего юридическое, образование на родине. Тогда же сформировались его эклектические религиозные взгляды и терпимость к религиозным меньшинствам[77]. Отчётливо определяемые аристократические симпатии Прокопия как правило рассматриваются исследователями в качестве указания на его принадлежность к высшему классу. В Константинополе в 527 году Прокопий познакомился с молодым полководцем Велизарием, поступил к нему на службу секретарём и вместе с ним отправился в приграничную с Персией крепость Дара. Вместе с Велизарием он участвовал во всех важнейших походах очередной войны с Персией, в 533—536 годах принял участие в походе против вандалов в Африку и затем до 540 года в первом этапе войны против остготов в Италии[78]. На некоторое время в начале 540-х годов Прокопий и Велизарий возвращаются на Восток, где империя терпела поражения от Персии. Весну 542 года историк провёл в Константинополе, где пережил страшную эпидемию чумы. Следующие несколько лет от провёл в столице и, возможно, тогда и начал заниматься литературной деятельностью. В 546—548 годах он вновь в Италии. Этот поход Велизария закончился бесславно; полководец впал в немилость и был отозван[79]. «История войн», соответственно, подразделяется на три части, в которых описывается каждая из войн, в которых историк принимал участие. Остаток жизни Прокопий посвятил написанию своих сочинений; после примерно 554 года никаких сведений о нём нет[80][81][82].

«История войн» Прокопия является наивысшим выражением классицизма ранневизантийской историографии. Уже в первой фразе («Прокопий Кесарийский описал войны, которые вёл василевс римлян Юстиниан с варварами») он сопоставил свой труд с «Историей» Фукидида («Фукидит афинянин написал историю войны между пелопоннесцами и афинянами»)[83][прим. 4]. Хотя Прокопий совершенно явно позиционирует себя как продолжателя классической традиции, с современной точки зрения тут возникают две основные альтернативы. Возможно, он внимательно изучал античные тексты, в частности, Фукидида, что дало ему возможность критически оценить постклассические реалии VI века. С другой стороны, он мог быть поверхностным знатоком этих текстов, ознакомившись с ними в антологиях или во время обучения. В этом случае «классицизм» становится маской обычного образованного человека своего времени, со всеми свойственными ему взглядами и предрассудками, и такая оценка является в настоящее время преобладающей[86]. Прокопия и его продолжателя Агафия Миринейского относят к «классицистической» историографии, то есть не вполне классической, но претендующей ей быть и имеющей некоторые её черты. Классическая направленность была давно отмечена византинистами, но интерпретировалась по-разному. Немецкие историки XIX века обращали внимание на сходство построения описаний отдельных событий у Прокопия и Фукидида. Так, сходство описаний Юстиниановой чумы 542 года и Афинской чумы 430 года до н. э. породило сомнения в достоверности сведений Прокопия. В 60-е годы XX века предметом исследований стало осторожное обращение Прокопия с христианской терминологией (отсутствовавшей во времена Фукидида), на основании чего были сделаны попытки установить его религиозные взгляды. В данном случае классицизм проявился в том, что историк делал вид, как будто в мире ничего не изменилось со времён Фукидида[87][88]. Как отмечает современный специалист по византийской историографии Энтони Кэлделлис, влияние Фукидида далеко выходило за рамки стиля и словоупотребления и распространялось на способ подачи информации. Говоря о событиях в хронологическом порядке, Прокопий может сообщать об отдельных фактах или стратегических решениях Велизария только когда это оправдано ходом повествования. Например, описывая первую осаду Рима 537—538 годов, Прокопий сообщил о достигнутом византийцами господстве на море только когда ему потребовалось объяснить, почему у остготов кончились припасы и они были вынуждены оставить Остию. Этот же приём отложенного сообщения информации применялся Фукидидом для подчёркивания более ранних событий. Таким образом, делает вывод Кэлделлис, классицизм Прокопия затрагивает всю структуру его произведения, и его нельзя назвать всего лишь подражателем[89]. Ещё одним направлением современных исследований классических влияний в позднеантичной историографии является попытка понять восприятие содержащихся в них аллюзий современниками. Одно из наиболее примечательных наблюдений по этому поводу сделал канадский историк Джеймс Эванс по поводу рассказа Прокопия о восстании Ника 532 года из первой книги «Истории войн». В наиболее критический момент восстания, когда Юстиниану советовали спасаться бегством, императрица Феодора процитировала «древнее изречение, что царская власть — прекрасный саван»[90]. На самом деле, это изречение изначально относилось к сиракузскому тирану Дионисию Старшему и звучало как «Тирания — прекрасный саван». Из этого внимательный читатель мог провести параллель между Юстинианом и одним из жестоких тиранов античности. Не все современные историки признают действенность такого «эзотерического» способа цитирования[91].

Непосредственным продолжением «Истории войн» считается книга «О царствовании Юстиниана» поэта Агафия Миринейского, охватывающая период с 552 по 558 год. По единогласному мнению историков, Агафий намного уступал Прокопию в широте кругозора и знании жизни. Как и Прокопий, он опирался на античную и ранневизантийскую литературную традицию. К числу сильных сторон Агафия можно отнести тщательность подбора источников, в число которых вошли документы, рассказы очевидцев и даже персидские хроники. Будучи, однако, мелким адвокатом, он имел меньше возможностей опираться на личный опыт, и описание внешнеполитических событий часто содержит ошибки[92]. До середины 1960-х годов существенного прогресса в изучении Агафия не наблюдалось, пока после серии монографий и статей Эврил Кэмерон не оживились споры о его религиозных взглядах и историческом методе[93]. В связи с тем, что персидские хроники до нашего времени не сохранились, Кэмерон прежде всего интересовал вопрос, до какой степени можно доверять сведениям Агафия о Персии, учитывая значительные заимствования из Геродота и Фукидида, которые также писали о персах[94]. В советской византинистике в тот же период к этой теме обратилась З. В. Удальцова. По её мнению, оценивая положительно завоевательные войны Юстиниана, Агафий рассматривал их с точки зрения патриотически настроенной византийской интеллигенции, болезненно воспринимавшей внешнеполитические неудачи Юстина II. Одновременно с этим Агафий отрицательно оценивает внутреннюю политику Юстиниана в конце его царствования, однако без той степени негатива, которая была у Прокопия в «Тайной истории». Согласно Удальцовой, политический идеал Агафия более прогрессивен, чем у Прокопия, и связан с образом мудреца и философа на троне[95].

Феофилакт Симокатта и конец традиции

В традиции классической греческой историографии на вторую половину VI века приходится три историка, чьи труды практически не сохранились: Менандр Протектор, Иоанн Эпифанский и Феофан Византийский[96]. Из них троих наибольшее внимание исследователи уделили продолжателю Агафия, его младшему современнику Менандру, чья «История» доведена до царствования императора Маврикия (582—602). Согласно его собственному свидетельству, в молодости Менандр изучал юриспруденцию, но забросил юридическую практику и вёл распутный образ жизни. Заняться историей обнищавшего Менандра сподвигло то, что Маврикий с помощью денег поощрял занятие науками и искусствами. Его «История» сохранилась только в извлечениях Константина Багрянородного и в энциклопедии Суды. Как и его предшественники, Менандр считал главнейшей обязанностью историка правдиво осветить современные ему события — этим требованиям, по его мнению, не отвечал другой историк VI века, Пётр Патрикий, чей труд Менандр хорошо знал и использовал. Ценность сочинения Менандра как исторического источника, оценённая высоко ещё Карлом Крумбахером, проистекает из содержащихся в нём описаний быта и обычаев тюрков, а также подлинных дипломатических документов[97][98]. Политические взгляды Менандра, учитывая специфику сохранившихся отрывков, можно выявить исходя из оценки политики византийских императоров по отношению к варварам. Историк одобряет принятую Юстинианом политику подкупа и натравливания их друг на друга, но высоко оценивает также и более жёсткий подход Юстина II и политическую мудрость Тиберия. Ещё более хвалебно отзывается Менандр о Маврикии[99]. Христианские убеждения Симокатты проявляются совершенно отчётливо, и он первым из историков-классицистов включил в своё повествование молитву[100].

«История» Феофилакта Симокатты, написанная в период, предшествующий арабским завоеваниям, когда Византия вела борьбу с наступлением аваров и славян на Балканском полуострове, закономерно привлекает внимание историков. Своё сочинение он написал при императоре Ираклии (610—641), после смуты времён правления Фоки (602—610) — Феофилакт поддерживал свержение этого «тирана» и «кентавра». Вероятно, историк принадлежал к высшим слоям византийского общества и получил хорошее образование, был знатоком античной культуры. Помимо «Истории» сохранились его письма и другие труды, включая книгу естественнонаучного характера. Стиль Феофилакта сложен и запутан, он много цитирует древнегреческих философов и драматургов. В отличие от сравнительно простых введений, которые предпослали своим трудам его предшественники, «История» Симокатты начинается с диалога Философии и Истории. По мнению Фотия, разделявшемуся многими поколениями исследователей, иносказания и аллегории у Симокатты были зачастую излишни. Описание в «Истории» построено по хронологическому принципу и охватывает период с 582 по 602 год, внезапно обрываясь[101]. Симокатта пользовался разнообразными источниками: из античных авторов это Геродот и Диодор Сицилийский, из ранних византийских историков — Иоанн Лид, Прокопий, Евагрий и Иоанн Эпифанский. Возможно, именно утраченное сочинение последнего было одним из основных источников Феофилакта[102]. Симокатта высоко ценил Менандра и называл его лучшим источником по истории воцарения Маврикия[103]. В отличие Иоанна Эпифанского, лично участвовавшего в войне с Персией 572—591 годов, не говоря уже о Прокопии Кесарийском, Симокатта не был участником описываемых им событий. Как полагали Карл Крумбахер и Эдуард Гиббон, результатом стала неосведомлённость историка о существенных подробностях политической истории и географии[104]. В настоящее время точность сведений Симокатты оценивается весьма высоко[101]. Тем не менее, Симокатта сознавал незначительность своего места в истории, что нашло отражение в его концепции роли историка. Как в своём вступлении, где он сравнивает себя с лирой, по струнам которой ударяет История[105], так и в своих малых произведениях он отходит от классического взгляда на познаваемость исторических событий и сближается с христианским понимании истории, как последовательности событий, которые способен понять один лишь Бог[106]. По мнению Майкла Уитби, основной заслугой Симокатты стало объединение всех доступных ему источников в формате «универсальной» истории, снабжённой необходимыми речами и отступлениями, синхронизация повествований о войнах на Востоке и на Западе, однако не везде ему это удалось сделать в равной степени хорошо[107].

Рождение византийской хроники: Иоанн Малала

Что касается до меня, принявшего намерение написать историю, то я научен самим Дексиппом, какая это большая опасность — писать историю по годам и признаваться читателю, что год такого-то происшествия неверен и что одному кажется это так, другому иначе, а там явно винить себя самого, подобно Дексиппу, который винит себя в том, что, сочиняя историю хронологическую, он излагает её с ошибками и противоречиями, так что она походит на народное собрание без председателя. Я внимал и виотийской пословице, которая говорит: так играть на свирели не следует. Я рассуждал притом, что важнейшая цель истории – описывать происшествия сколько можно без всякого пристрастия, со всей истиной; подробно же исчисленные времена, как незваные свидетели, являющиеся произвольно, никакой в этом деле пользы не приносят. Какую пользу принесёт хронология Сократу в мудрости? Фемистоклу в гениальности? Или когда оказали они свою доблесть – летом или зимой? Где видано, чтоб великие их качества росли или падали, как листья, смотря по времени года?

Среди ранних византийских историков антиохиец Иоанн Малала (ок. 490 — после 565) обладает наиболее противоречивой репутацией. Традиция отрицательного отношения к его «Хронографии» восходит к её первому издателю Хэмфри Придо (1674), а затем Эдуарду Гиббону. Последний, хотя и воспользовался этим источником в своей «Истории упадка и разрушения Римской империи», отметил, что «авторитетность этого невежественного грека весьма зыбка». В 1897 году Карл Крумбахер не пожалел негативных эпитетов для «Хронографии», которую он назвал «образцом неслыханной ранее в исторической литературе грубости», содержащим «смехотворные ошибки». Согласно Крумбахеру, произведение предназначалось для широких масс монахов и светской необразованной публики. Более того, писал он, «сочинение Малалы настолько же ничтожно само по себе, насколько важно для истории литературы, поскольку оно — первый известный нам образец важного для истории культуры и литературы жанра христианско-византийской монашеской хроники»[109]. В 1923 году знаменитый английский византинист Джон Багнелл Бьюри назвал труд Малалы «лишённым чувства пропорции» в изложении тривиального и серьёзного, содержащим множество ошибок и написанным в расчёте на приобретение широкой популярности. Из более современных исследователей эту оценку разделял Роберт Браунинг, называвший «Хронографию» Малалы «полной абсурдных ошибок», но в то же время признававший её популярность и влиятельность[110][прим. 5]. Американский историк Уоррен Тредголд детально рассмотрел феномен популярности «Хронографии» и обнаружил, что, как минимум, в количестве сохранившихся рукописей и числе упоминаний в византийских текстах он не проявился[112]. В целом, как отмечает Я. Н. Любарский, характер и причины «популярности» «Хронографии» остаются не вполне понятными, и её «с полным правом можно называть „загадочным“ произведением»[113]. Причину этих затруднений оксфордский специалист по творчеству Малалы Элизабет Джеффрис видит в рассмотренной выше «острой дихотомии между историей и хроникой» которая, однако, не отражает адекватно сложность социального и литературного контекста авторов обоих направлений[114]. Композиция «Хронографии» Малалы подчинена задаче описания исторических событий всей известной ойкумены от сотворения мира. Произведение разделяется на две части. В первой перемешаны события из Библии, греческой мифологии, истории Ассирии и Вавилона, Персии, царского и республиканского Рима вплоть до установления империи Октавиана Августа. Вторая часть чётко делится по правлениям императоров и доводится до внезапного обрыва в 563 году[115][116]. В первой части Малала не использует табличные перечни, как ранее Евсевий Кесарийский, его не интересует точная датировка событий, как Георгия Синкелла, или погодные перечни, как в «Пасхальной хронике». Вместо этого он выстраивает синхронную мировую историю, священную и мирскую. Однако датировка событий его до некоторой степени интересует, и согласно его подсчётам, с момента создания Адама до написания «Хронографии» прошло более 6000 лет[прим. 6]. Во второй части Малала применяет датировку по консулам, приводит перечни крупных землетрясений, но не ссылается на олимпиады[118]. Примечателен язык «Хронографии», особенностям которого посвящено значительное число исследований. Произведение считается первым текстом на среднегреческом языке, в котором простонародные формы речи преобладают над классическими; в этом отношении Малала существенно отличается от своего современника Прокопия Кесарийского[119]. Повествование строится как последовательность однотипных блоков, начинаемых определёнными вводными фразами. Подобная монотонность, согласно Любарскому, является не результатом падения мастерства автора, а неотъемлемым свойством его исторического и художественного метода[120].

О самом Иоанне Малале не известно практически ничего. Для того, чтобы определить, из какой культурной среды он вышел, и понять, насколько можно доверять его утверждениям, важно понимать, какими источниками он пользовался. Работы по выявлению источников Малалы ведутся с конца XIX века (P. H. Bourier, «Über die Quellen der ersten vierzehn Bücher des Johannes Malalas», 1899). По способу использования источников в «Хронографии» выделяют три части (книги I—XIV, XV—XVIII до § 76 и далее до конца). В первой из них цитируются авторы от Гомера до современников Малалы, но чаще всего не напрямую. Согласно подсчётам Э. Джеффрис, из 75 источников первой части только тринадцатью Малала пользовался непосредственно. Основные из них — не сохранившиеся труды Домния, Тимофея и Несториана. Судя по упоминаниям в «Хронографии», Домний написал всеобщую историю с мифологических времён до 305 года, Тимофей довёл свой аналогичный труд до 528 года, а Несториан до 474 года. Остальные источники также сохранились очень фрагментарно. Вполне возможно, что некоторые из других упоминаемых Малалой источников были им выдуманы[121]. Изредка Малала сопоставляет мнение нескольких источников, отдавая предпочтение одному из них. Возможно, в некоторых случаях эти сопоставления являются его собственными, а не заимствованными из источников. Среди источников Малалы идентифицируются Септуагинта и сборник высказываний оракулов, известный как «Тюбингенская теософия», можно предположить, что он пользовался архивами Антиохии и провинциальной администрации. О близких к нему по времени событиях, таких как волнения в Константинополе в 512 году и мятеж Виталиана, он мог узнать от очевидца этих событий, своего земляка Марина Сирийца. Другим его возможным информатором был магистр оффиций Гермоген, один из участников посольства по поводу заключения «Вечного мира» с Персией в 532 году. В числе источников Малалы называют также «Императорскую историю», гипотезу о существовании которой выдвинул А. Ф. Энман[122]. Значительное место в хронике Малалы и его последователей занимает церковная история, начиная с рассказа о земной жизни Христа, которая в книге X изложена вместе с историей римских императоров от Октавиана до Нервы. Далее, как правило, описываются гонения на христиан, примечательные истории мучеников, важные ереси. Отдельная глава в «Пасхальной хронике» содержит эдикт императора Юстиниана I о православной вере[123].

В начале «Хронографии» Малала указывает своих предшественников начиная с египетского жреца Манефона, Эратосфена, Аполлодора и Кастора Родосского. В части согласования дат библейской истории Малала опирался на богатую христианскую традицию, заложенную во II веке Юстином Мучеником, Татианом и Феофилом Антиохийским, продолженную Юлием Африканом и Евсевием Кесарийским[124]. К V веку относились сочинения египетских монахов Панодора и Анниана о вычислении даты воплощения. Как отмечает Э. Джеффрис, если бы они не были утрачены, то «Хронография» Малалы не воспринималась бы так необычно. В похожей по формату хронике Excerpta Barbari конца V века списки консулов перемежаются повествовательным текстом. От «Исторической хроники» Евстафия Епифанийского сохранились только небольшие фрагменты в изложении Малалы[прим. 7]. Из современников Малалы важнейшим является Исихий Милетский, который аналогичным образом датировал распятие Иисуса Христа шеститысячным годом[126], однако по своему содержанию его труды ближе к языческим антиквариям Макробию и Иоанну Лиду[127]. Непосредственными продолжателями Малалы были Иоанн Антиохийский и анонимный автор «Пасхальной хроники», писавшие свои хроники в начале VII веке. Оба они опирались на труд Малалы, но различным образом. «Пасхальная хроника», доходящая до апреля 628 года, в значительной степени посвящена вопросу вычисления даты Пасхи. Её автор был знаком с «Хронографией», но только в ранней версии, без окончания книги XVIII[128]. «Историческая хроника» Иоанна Антиохийского была доведена до 610 года, но сохранилась только в выписках «De Insidiis» и «De Virtutibus» Константина Порфирородного. Вероятно, для позднеримского периода автор описался на широкий спектр классических источников, включая Евнапия, Приска, Зосима и Сократа Схоластика. Далее хронографическая традиция прервалась примерно на 150 лет, пока не была возобновлена так называемым «Большим хронографом», предполагаемым источником для хроник Никифора и Феофана Исповедника[129][130].

Греческая церковная историография

- Основная статья: Раннехристианская историография

Евсевий Кесарийский и его продолжатели

Начальный этап византийской церковной историографии, время интенсивных концептуальных и жанровых поисков в ней, относят к началу IV — концу VI веков. К этому времени относится деятельность компактной группы грекоязычных авторов, как правило рассматриваемых вместе. На латинском Западе аналогичных обобщающих трудов создано не было, хотя латинская христианская хронистика, в лице Иеронима Стридонского, Идация, Орозия, Сульпиция Севера, Проспера Аквитанского и многих других, процветала[131]. Благодаря своим главным трудам, «Хронике» и «Церковной истории», Евсевий Кесарийский (ум. 339) считается отцом христианской историографии, хотя существуют и другие точки зрения о том, кто более достоин носить это почётное звание[132]. Считается, что оба этих произведения были начаты до Великого гонения 303—313 годов, а вторая расширенная редакция «Церковной истории» вышла после 325 года, то есть уже при императоре Константине Великом[133]. Церковно-исторические труды Евсевия часто рассматриваются в контексте вопроса о преемственности и новизне[134]. С одной стороны, он опирался на достаточно богатую предшествующую традицию христианского историописания, прежде всего на идеи «Хронографии» Секста Юлия Африкана о единстве мировой истории[133]. С другой стороны, широко распространено мнение о том, что Евсевий порвал с античной теорией исторической цикличности и принял в качестве основной идею прогресса. Также много сторонников имеет точка зрения о том, что взяв за основу модель божественного провидения, руководящего ходом истории, Евсевий и его последователи отказались от ключевого для античной историографии понятия судьбы и случая. Критика этих представлений строится на выявлении у античных историков идей прогресса и упадка и, напротив, у христианских историков концептуальных заимствований у греко-римских авторов[135]. Методологическая новизна Евсевия сомнений практически не вызывает. Характеризуя важность сочинений Евсевия, Арнальдо Момильяно назвал их новой главой в историографии, имея в виду, что объём использованных в них исторических источников существенно превосходил тот, который обычно был достаточен для языческих историков. По подсчётам учёных, в «Церковной истории» насчитывается примерно 250 извлечений из источников, некоторые из которых очень обширны[136]. Евсевий имел возможность пользоваться материалами из архивов и библиотек, которые были утрачены уже вскоре после его смерти. Одной из таких библиотек было книжное собрание христианского писателя III века Оригена, расширенное учителем Евсевия, Памфилом Кесарийским. Возможно также, у него был доступ к официальным императорским архивам[137]. Методика работы Евсевия с его источниками часто становилась объектом критики современных историков, которые ставили в вину автору «Церковной истории» то, что объективность не была его приоритетом. На практике это проявляется в том, что цитируя, Евсевий может включать высказывания, не совпадающие с его собственными взглядами, никак не поясняя это различие либо не заботясь о встраивании цитаты в повествование[138]. Подбор цитат Евсевием подчинён апологетическим целям и определяется его представлением об ортодоксии, апостольском преемстве и возрасте источников[139]. Обилие цитат и обширных включений документов, наряду с отсутствием риторических включений, являются характерной чертой церковных историй[140], однако было показано, что ради достижения риторического эффекта Евсевий иногда искажал свои источники[141].

Христианские писатели, которых можно назвать последователями Евсевия Кесарийского, хотя они и достаточно чётко отделяются от христианских авторов Западной Римской империи, не являются вполне однородной группой. Хотя некоторые из них близки по используемым форме, методу, тенденциям, взглядам или подходу к выбору предмета рассмотрения, различия весьма значительны. Разделение на «ортодоксальных» и «еретических» авторов, ставшее актуальным в период арианского спора IV века и последующих подобных споров, не является вполне научным и с сегодняшней точки зрения проявляется в том, что произведения «еретиков» сохранились существенно хуже. Это разделение не имело большого смысла даже для самих византийцев, придававших большее значение содержательности изложения и достоинствам стиля, поэтому фрагменты из сочинения арианина Филосторгия использовались в позднейшей агиографии. Напротив, «Христианская история» Филиппа Сидского, осуждённая Фотием за безвкусие и бессвязность изложения, оказалась забыта и утрачена. Социальное происхождение или положение в религиозной иерархии также не является существенным обстоятельством[142]. Непосредственным продолжателем Евсевия можно считать его преемника на епископской кафедре Геласия, который смог воспользоваться богатой кесарийской библиотекой. Если примерно за столетие после этого крупных церковноисторических трудов не было создано, то на первую половину V века их приходится сразу три: Сократа Схоластика, Созомена и Феодорита Кирского. В их сочинениях, по сравнению с трудами Евсевия, уделено большее внимание событиям гражданской истории. По мнению немецкого историка Вольфа Либешюца, такое возрождение историографической активности объясняется появлением в правление императора Феодосия II (402—450) высокообразованного придворного общества, интересующегося религиозной философией и классической литературой[143]. Значительного дальнейшего развития традиция греческой церковной историографии не получила, и в конце VI века она пресеклась на Евагрии Схоластике[144]. Согласно Александру Каждану, церковноисторическая традиция пресеклась на другом историке VI века, Феодоре Чтеце, пока не была возрождена в XIV веке Никифором Каллистом Ксанфопулом[145].

Одним из направлений изучения ранневизантийской церковной историографии является выявление исторической концепции Евсевия и его последователей. Как правило, высказывается точка зрения о том, что она в целом оптимистична и сводится к задаче показать победу Добра над Злом в ходе направляемого провидением прогресса[146]. Согласно российскому историку И. В. Кривушину, детально рассмотревшему вопрос об исторической концепции Евсевия и его продолжателей, это не совсем так. В своей схеме истории Евсевий выделяет два макрособытия — первое пришествие Христа и утверждение церкви после Великого гонения. Между этими макрособытиями располагается «промежуточное время», во время которого происходит постоянное воспроизведение типичных исторических форм через череду преемств. Такая схема, по мнению Кривушина, глубоко антиисторична, так как не предполагает истинного исторического движения и развития. Идея прогресса в этой схеме имеет второстепенное значение и используется для объяснения отдельных аспектов макрособытий[147]. Следствием этого стала концептуальная невозможность продолжения схемы Евсевия его продолжателями, так как сложно было описать время после Константина Великого как «пустое». Таким образом, формально продолжив «Историю» Евсевия в событийном ключе,Сократ Схоластик изменил первоначальную концепцию жанра церковной истории и в этом смысле может также претендовать на звание её «отца»[148].

Феодосианские «синоптики»

… просим читателей нашей истории не ставить нам в вину того, что, взявшись писать церковную историю, мы включаем в неё происходившие в разное время войны, о которых нам можно было бы иметь верное познание. Это делаем мы по многим причинам: во-первых, для того, чтобы сообщить сведения о событиях; во-вторых, для того, чтобы не наскучить читателям повествованием об одних спорах епископов и их взаимных подвигах; и наконец, для того, чтобы показать, как во время гражданских смятений, будто по некоему сочувствию, приходила в смятение и Церковь. В самом деле, кто будет внимателен, тот заметит, что несчастья общественные и бедствия церковные усиливались вместе, и найдёт, что они или в одно и то же время появлялись, или одни за другими следовали, что иногда волнениям гражданским предшествовали бедствия церковные, а иногда наоборот. И я думаю, что подобная преемственность происходила не по какому-либо случаю, но имела своё начало в наших преступлениях – что несчастья посылались именно в наказание за них.

В эпоху Феодосия II создавали свои «Церковные истории» Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит Кирский и Филосторгий. Труды первых трёх хорошо сохранились и имеют между собой значительное сходство: они продолжают «Историю» Евсевия Кесарийского, повествование разбито по правлениям императоров, и суждения историков об описываемых ими царствованиях сходны. На данное обстоятельство было обращено внимание ещё в античности, благодаря чему эти три «истории» получили название «трёхчастной истории» лат. historiae tripartitae, а самих историков называли «синоптиками»[прим. 8]. Филосторгий, в свою очередь, представлял другое церковное направление, и его труд сохранился хуже. Усилиями Ж. Байдеса и Ф. Винкельманна его «история» была восстановлена из фрагментов и издана в 1981 году[150]. «История» Сократа считается первой из синоптических «церковных историй», её датируют началом 440-х годов. Её несомненно использовал Созомен, завершивший свой труд между 439 и 446 годом. Дата создания «Истории» Феодорита Каирского может быть определена как конец 440-х годов[151].

C конца XX века существенно увеличилось число работ, как посвящённых отдельным церковным историкам середины V века, так и обобщающих, в которых традиционное представление о сходстве «синоптиков» подвергается сомнению[152]. О том, что стилистически произведение Созомена обладает большими достоинствами, обратил внимание ещё патриарх Фотий, а из современных исследователей Тимоти Барнс, согласно которому «Созомен использовал Сократа как главный источник, переписав его в более возвышенном стиле, более придерживаясь традиций серьёзной языческой историографии». При этом зачастую Созомен дополнял Сократа исходя из своего опыта юриста[153]. Дальнейший анализ выявил и более глубокие различия. Так, описывая арианские споры IV века, Сократ показывает императоров как направляющую силу, а епископов как глухих к аргументам и неспособных объединиться самостоятельно. Напротив, у Созомена епископы более самостоятельны и чаще заслуживают персонального упоминания. Созомен больше внимания уделяет зарождающемуся в то время монашеству и примерам христианского аскетизма, он более осведомлён о состоянии дел в Палестине и, в частности, о положении евреев[154]. Причины расхождений исследователи пытаются обнаружить в обстоятельствах жизни авторов. Традиционно Сократ и Созомен считаются юристами. Прозвище Сократа, «Схоластик», предполагает принадлежность к юридической корпорации, но каких-либо подтверждений этому нет. Вероятно, они придерживались различных религиозных взглядов, и Сократ принадлежал к секте новациан, тогда как Созомен был близок к благочестивому императорскому двору[155]. Феодорит, епископ Кирский, был влиятельным богословом и участником вселенских соборов 440-х годов. За свою позицию относительно несторианства был осуждён и извержен из сана Вторым Эфесским собором, оправдан и восстановлен на соборе Халкидонском. Феодорит не был связан с Константинополем и писал свою «Историю» с более провинциальных позиций. Его «История» также организована относительно императоров, но отражает более критическое отношение к проводимой ими религиозной политике. Хотя Феодорит отрицает язычество в любом проявлении, стиль и композиция его «Истории» элегантны[156].

Немецкий историк Хартмут Леппин выделяет несколько общих характеристик «синоптиков». Во-первых, их общее отношение к предмету церковной истории можно описать как «история применительно к делам Церкви». То есть, история не только Церкви как института, священников, епископов и их синодов, но и святых мужчин и женщин, а также императоров. Альтернативного подхода, «история применительно к христианству», придерживался Филипп Сидский, чью «Историю» критиковал Сократ[157]. Во-вторых, на всех троих, хотя и в разной степени, оказала влияние светская историография и они использовали её приёмы. Их повествование более связно, чем у Евсевия, а способность отделять «хороших» императоров от «плохих» сближает с аристократическими историками VI века. При более детальном рассмотрении выявляется эволюция использования классического языка у «синоптиков» и, как следствие, достаточно значительные различия между ними[158][159]. С точки зрения исторической концепции, отмечает И. Кривушин, все они проигнорировали идею «пустого времени» в истории церкви от Константина до Феодосия II, описывая её как наполненную событиями. Этот период воспринимался ими как новая историческая эпоха, в которой церковь превратилась в деятельного участника истории. Соответственно этому они не обращаются к предшествующей эпохе, описанной Евсевием, поскольку она имеет принципиально другой характер[160].

Церковные историки VI века

Во второй четверти V века христианская церковь вступила в период напряжённых христологических споров, кульминацией которых стали Эфесский собор 431 года и Халкидонский собор 451 года. На первом из них был осуждён патриарх Константинопольский Несторий и его учение, на втором было осуждено монофизитство. Сопутствующие им события были весьма запутанны и, в целом, не удивительно, что феодосианские «синоптики» не уделили им значительного внимания[прим. 9]. В конфликтах 430—440-х годов значительную роль играл личностный аспект, и многие из участников событий оставили о них воспоминания. К сожалению, точка зрения проигравшей стороны в сохранившихся источниках представлена существенно хуже, и воспоминания Нестория и Тимофея Элура, в отличие от творений Кирилла Александрийского, не сохранились[162]. Достаточно полное описание споров с халкидонитской точки зрения появилось только в 590-х годах в «Церковной истории» Евагрия Схоластика. Концептуально его произведение сходно с трудами «синоптиков», которые выстраивали своё повествование относительно причин и следствий Первого Никейского собора. Аналогичным образом у Евагрия описывается борьба православных с несторианами и монофизитами, завершившаяся окончательным поражением ересей на Пятом вселенском соборе в 553 году. В начале V книги своей «Истории» Евагрий проводит историографический анализ своих предшественников, обозначая себя продолжателем не только церковно-исторической традиции Евсевия Кесарийского и «синоптиков», но также и античной традиции, идущей от Дионисия Галикарнасского и Полибия до его современников Прокопия Кесарийского, Агафия Миринейского и Иоанна Малалы[163][164]. Заявление Евагрия не является простой декларацией, и его сочинение действительно носит в значительной степени светский характер. В отличие от предшественников, религиозные конфликты не занимают у Евагрия доминирующего места, и к концу книги вообще перестают упоминаться. Хотя в ней и содержатся описания соборов, череды епископов, чудес и святых, они не выстраиваются в единый и последовательный ряд. Рядом исследователей отмечалось, что Евагрий придаёт большое значение участию императоров в церковных делах: в правление императоров-противников Халкидонского собора возникают раздоры, тогда как при императорах-халкидонитах дела в церкви налаживаются[165]. По мнению австралийского специалиста по раннему христианству Полин Аллен, смешение светских и духовных вопросов следует объяснить спецификой имевшихся в распоряжении Евагрия источников — среди них не только исторические труды, но и документы, к которым он имел доступ в качестве помощника антиохийского патриарха Григория[166][167].

Точка зрения противников Халкидонского собора представлена преимущественно в сирийской историографии. Первым в ряду сирийских историков был Захария Митиленский, написавший свою «Церковную историю» на греческом языке в начале царствования Анастасия I. Его произведение не сохранилось, но в сокращённом виде легло в основу датируемого 569 годом сочинения анонима, условно называемого «Псевдо-Захарией»[168]. Рассмотрение дальнейшей сирийской историографии, крупнейшим представителем которой в рассматриваемый период был Иоанн Эфесский, выходит за рамки данной статьи.

Kaiserkritik

Понятие «Kaiserkritik» было введено немецким византинистом Бертольдом Рубином для обозначения выраженной соответствующими литературными топосами сенатской оппозиции по отношению к императорской власти. Самим Рубином понятие было введено применительно к историкам эпохи Юстиниана I, хотя он и прослеживал этот приём начиная от Зосима и Малха[169]. На историческую литературу вплоть до Никиты Хониата эту концепцию распространил Франц Тиннфельд («Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates», 1971). Немецкий историк обнаруживает мотивы критики прежде всего в социальном положении автора и его сословных симпатиях. Так, высказывания Прокопия Кесарийского по поводу Юстиниана I в «Тайной истории» Тиннфельд объясняет его положением в армии Велизария и интересом к судьбе сенаторского сословия, Евагрий Схоластик критикует того же императора с позиций антиохийского патриарха. Своеобразие критики императоров в византийской историографии Тиннфельд объясняет спецификой исторических обстоятельств, а её персональную направленность — неспособностью византийцев абстрагироваться в области истории[170]. Из всего этого Тиннфельд делает вывод, что византийская историография сравнительно объективна, но византийские историки только в редких случаях способны дать верную характеристику отдельных императоров[171].

Церковные историки также выражали своё отношения к императорам в соответствии с концепцией своего сочинения. Для представляющего халкидонитскую точку зрения Евагрия Схоластика и его оппонентов-монофизитов личность императора Маркиана, благодаря которому был созван Халкидонский собор, представлялась в абсолютно противоположном свете. Однако единой системы тут нет, и благочестие не являлось единственным критерием оценки императоров. Например, сочувствовавший монофизитам император Анастасий I сурово критиковался более поздними историками-халкидонитами, но для современников большее значение имела его налоговая политика и мирный характер царствования[172].

Рукописная традиция и печатные издания

Наше представление о трудах византийских историков основано на крайне малом числе сохранившихся текстов. Так, из ранневизантийских историков целиком сохранились произведения только Прокопия Кесарийского, Агафия Миринейского и Феофилакта Симокатты[173]. Если говорить о качестве сохранившихся текстов, то по оценке немецкого византиниста Герберта Хунгера менее половины византийских историописаний и хроник дошло до нашего времени через «нормальную» рукописную традицию, то есть когда есть несколько рукописей, датируемых приблизительно эпохой автора, и более-менее значительное число позднейших кодексов, в том числе копий эпохи гуманистов. К числу таких, в хронологическом порядке, относятся труды следующих историков и отдельные исторические произведения: Зосим, Феофилакт Симокатта, Пасхальная хроника, Феофан Исповедник, «Хронография» патриарха Никифора, Георгий Амартол, «Об управлении империей» Константина Багрянородного, Иоанн Киннам, Иоанн Зонара, Михаил Глика, Никита Хониат, Георгий Акрополит, Георгий Пахимер, Никифор Григора, Иоанн VI Кантакузин, Георгий Сфрандзи и Лаоник Халкокондил. В достаточно большом числе случаев сохранилась только одна рукопись хроники, в лучшем случае — вместе со своим кратким изложением. К таким относятся рукописи трудов Иоанна Малалы, «Бревиарий» патриарха Никифора, Scriptor incertus, «De thematibus» и «Excerpta de sentensiis» Константина Багрянородного, сочинения Иосифа Генезия, Псевдо-Симеона, Льва Диакона, «Хронография» Михаила Пселла, труды Никифора Вриенния, «Разграбление Фессалоник» Евстафия Солунского, произведения Ефрема, Иоанна Анагноста, Дуки и Михаила Критовула. С течением времени в научный оборот вводятся новые рукописи, но происходят и утраты: так, после подготовки Пьером Пуссеном editio princeps «Истории» Никифора Вриенния её единственную рукопись никто не видел[174]. Труды историков IV—VI веков Дексиппа, Петра Патрикия, Приска, Малха и Менандра Протектора известны только по отрывкам, сохранившимся благодаря таким составителям компиляций эпохи македонского возрождения, как патриарх Фотий и Арефа Кесарийский. Только в виде выдержек Фотия известно содержание 22 книг «Истории» Олимпиодора[175]. Специфическим источником является компиляция «Excerpta de Legationibus», составленная по распоряжению императора Константина Багрянородного. Данный сборник преследовал цель на материале исторических примеров обратить людей к благу. По замечанию Поля Лемерля, «Excerpta», построенная путём вырывания фрагментов из контекста, «представляет собой антиисторию»[176]. Ценность 53 «эксцерптов» определяется не только тем, что в них сохранилось значительное количество ранневизантийских исторических текстов, но также тем, что эти выписки были буквальными. Считается, что хотя имевшийся в распоряжении средневековых переписчиков византийский оригинал был неполон и вскоре утрачен, рукописная традиция «Эксцерптов» не претерпела искажений[177][178]. Многие из сохранившегося до нашего времени рукописи ранних византийских историков были созданы благодаря филологическим исследованиям учёных периода палеологовского возрождения. Так, самая ранняя из известных рукописей «Истории войн» Прокопия Кесарийского датируется концом XIII века[179], а поэмы Георгия Писиды — XIV веком. Византийцы переписывали труды своих историков даже после падения Константинополя в 1453 году. XV веком датируется рукопись рассказа Иоанна Каминиаты о разграблении Фессалоник в 904 году. Ряд ранних историков сохранился благодаря копиям, выполненным в мастерской Андреаса Дармария (ок. 1540—1587), в частности хроника X века Псевдо-Юлия Поллукса[180][181].

Начиная со второй половины XVI века начинают появляться первые печатные издания с античными и византийскими текстами, в том числе историческими. Немецкий филолог Иероним Вольф в 1557 году выпустил в Базеле первое издание Никиты Хониата и Иоанна Зонары, а в 1562 году первые 11 книг «Истории» Никифора Григоры. Исторические тексты издавали в эти годы также Вильгельм Гольцман, Иоганн Опорин и Якоб Понтанус. Последний в 1603 году издал в латинском переводе мемуары Иоанна Кантакузина: переводы выходили и ранее. Первым тексты на греческом языке издал в 1606 году Жозеф Жюст Скалигер. C началом Тридцатилетней войны издательская деятельность в Южной и Центральной Европе существенно сократилась, и центр византинистики переместился во Францию. В эпоху Людовика XIV под руководством иезуита Филипа Лаббе был предпринят масштабный проект по изданию 42-томного Парижского корпуса византийских историков (1648—1711). В рамках этого издания многие тексты были изданы впервые. «Парижский корпус» быстро стал библиографической редкостью и для удовлетворения спроса в 1729—1733 годах был перепечатан в Венеции с добавлением значительного числа новых ошибок. Из авторов были добавлены Иоанн Малала, Генезий и ещё несколько менее значимых[182]. Следующим этапом стало издание 50-томного Боннского корпуса (1828—1897) по инициативе Бартольда Нибура. Поскольку многие из участников этого проекта были в нём заинтересованы только с филологической точки зрения, справочный аппарат издания оказался не очень высокого качества; к сожалению, качество текста тоже было не всегда на высоте. Большая часть текстов из Боннского корпуса была перепечатана без дополнительного критического аппарата, но с новыми опечатками в «Греческой патрологии» Миня. В дальнейшем многие произведения были критически переизданы в серии Bibliotheca Teubneriana[182].

В 1966 году было принято решение начать новый проект по критическому изданию текстов византийских историков под эгидой Международной ассоциации византийских исследований[183]. К 2020 году вышло 53 тома[184]. Как часть этого проекта в трёх томах были изданы так называемые «малые хроники» под редакцией Питера Шрайнера (1975—1979).

История изучения

Количество исследований, посвящённых отдельным византийским историкам, периодам или направлениям, поистине необозримо. В результате обобщающих работ, охватывающих все аспекты византийской историографии, после обзоров немецких византинистов не появлялось. В серии статей 1960—1970-х годов, дополненных и переизданных в виде монографии в 1974 году, советский историк З. В. Удальцовой произвела обзор византийских светских историков IV—VI веков с точки зрения их мировоззрения и идейно-политической борьбы в Византии. Признавая важность анализа всех других направлений византийской исторической литературы, исследовательница объясняет свой выбор тем, что светское направление «полно, ярко и зачастую талантливо отразило свою эпоху»[185]. Большое число статей по различным аспектам византийской историографии VI—XII веков написал Я. Н. Любарский. В 1999 году они были переизданы в виде обобщающей монографии[186].