Энцы

Э́нцы (самоназвание эньчо, могади, пэбай, устаревшее енисейские самоеды) — один из коренных малочисленных самодийских народов России. В 2010 году численность энцев в России составляла 227 человек (в 2002 году — 237 человек). Верующие — православные, частично сохраняются и традиционные верования, включавшие почитание стихий природы: земли, солнца, огня и воды[3]. По языку и культуре близки нганасанам и ненцам.

| Энцы | |

|---|---|

| Современное самоназвание | эньчо; пэбай; сомату (мату), могади |

| Численность и ареал | |

| Всего: около 300 | |

|

|

| Описание | |

| Язык | русский, энецкий |

| Религия | шаманизм,православие |

| Входит в | самодийцы |

| Родственные народы | ненцы, селькупы, нганасаны |

| Этнические группы | тундровые энцы, лесные энцы |

Название

Название «энцы» предложено советским этнографом Г. Н. Прокофьевым в 1930-е годы и образовано им от «эннэчэ», что буквально означает человек. Тундровые энцы называли себя «сомату» — от нган. самату (первоначально обозначение энецкого рода Соэта); лесные энцы — «пэ-бай» (лесные Бай — от названия рода Бай), или по названию родов[4][5].

Происхождение

В этногенезе энцев участвовали как местные северно-сибирские племена, так и продвигавшиеся со среднего Енисея и из бассейна Томи самодийцы, ассимилировавшие местное население. В новгородском памятнике конца XV века энцы впервые упоминаются под названием «монголзеи» — от названия энецкого рода Монгкаси, Муггади или Моггади (от этого наименования происходит и название основанного в 1601 году в землях энцев русского острога Мангазея)[6]. Название этого рода происходит от энецкого слова могга — «лес», так как его представители жили в лесу и любили лес[7]. Ранее энцы состояли из патрилинейных родов: Моггади, Бай, Аседа, Лодоседа, Чор, Ючи, Солда и Садо и др. В настоящее время названия этих родов переведены на русский язык[7]. Моггади, например — Болины (так как название этого рода переводилось как 'полено, лес')[7]. Представители рода Бай носят фамилию Силкиных, так как они обладали «силой», властью и имели много оленей[7].

В XVII веке энцы кочевали в бассейне Таза и Турухана и лесотундре между низовьями Таза и Енисея, но в конце этого века под натиском ненцев с запада и селькупов с юга они отступают на восточный берег нижнего течения Енисея[8].

ДНК

У энцев/нганасан западно-евразийские митохондриальные гаплогруппы (Н, Н2, НЗ, Н8, U2, U4, U5, U7, J2, W) обнаружены у 33,4 %, при этом «палеолитическая» гаплогруппа U4 у энцев/нганасан достигает 20,8 %. На восточно-евразийские митохондриальные гаплогруппы (А, С, D, Z) у энцев/нганасан приходится 62,5 %[9]. У энцев доминирует Y-хромосомная гаплогруппа N(xN3)-M231 — 77,8 % (N1a2b-P43, ранее N1b[10]), далее идут Y-хромосомные гаплогруппы N3-TAT/M178 и R1b-M173/M269 — по 11,1 %[11].

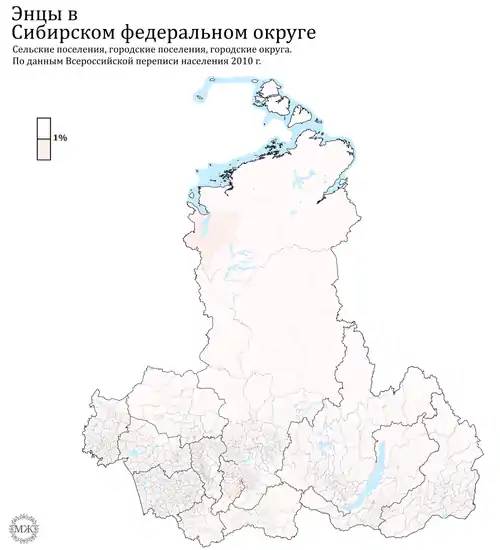

Численность и расселение

В XVIII веке, по данным Б. О. Долгих, численность энцев превышала 3 тыс. человек. По переписи населения СССР 1926 года энцы насчитывали 376 человек[12]. По данным переписи 1989 года, в СССР проживало 209 энцев, а в РСФСР — 198 энцев, из которых лишь 46 % считало родным энецкий язык (впрочем, в данных этой переписи часть энцев была записана ненцами и нганасанами; по опросным же этнографическим данным, численность энцев составляла 340 чел.). Бо́льшая часть энцев (103 чел.) в 1989 году жила на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа[6][13].

В 2002 году, по данным переписи населения, численность энцев в Российской Федерации составляла 237 человек, в том числе 213 чел. — в Красноярском крае, в основном в Таймырском Долгано-Ненецком районе (197 чел., из которых владело энецким языком 66 чел. (33,5 %))[1][14].

Наибольшее количество энцев (86 человек) в 2002 году проживало в посёлке Потапово[15], где живут лесные энцы. Тундровые энцы в основном живут в посёлке Воронцово; население обоих посёлков является многонациональным[16].

Помимо этого, энцы живут в районе города Дудинка, посёлка Усть-Авам и др. в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Несколько энцев проживает в самом городе Дудинка (Таймыр), некоторые — совместно с нганасанами в других местах Таймыра.

Тундровые энцы (хантайские самоеды), платившие ясак в Хантайское зимовье, составляли приблизительно две трети численности народа. Летом они кочевали в тундрах между Енисеем и рекой Пурой, зимой откочевывали южнее в лесотундру между рекой Малая Хета и озером Пясино. Эта группа состояла из нескольких крупных родовых объединений (Сомату, Бай, Муггади или Могади) и имела самоназвание сомату-онэйэннэчэ. Прочие энцы называли их маду (родственники по жене).

Лесные энцы (карасинские самоеды) платили ясак в Карасинское зимовье и постоянно кочевали в лесной зоне между Игаркой и Дудинкой. В их состав входили родовые группы Ючи, Муггади (меньшая часть) и ряд семей группы Бай. Этнографическая специфика этих групп в значительной степени утрачена и они рассматриваются в качестве чисто территориальных подразделений.

Язык

До середины XX века энецкий язык считался диалектом ненецкого; в переписях 1959 и 1979 годов энцы не считались отдельной этнической группой, и их записывали ненцами или нганасанами. Энецкий язык относится к самодийской группе уральских языков, причём наиболее близок он ненецкому языку, от которого отделился 1,5 — 1 тыс. лет тому назад; после этого имело место вторичное контактное сближение с нганасанским языком[13]. Среди северносамодийских языков энецкий язык наиболее архаичен в плане лексики, однако его фонетика претерпела радикальную перестройку[17]. Энецкий язык подразделяется на два диалекта: тундровый и лесной, которые значительно отличаются друг от друга на большинстве уровней языковой структуры[18].

Длительное время энецкий язык оставался бесписьменным. В 1986 году Н. М. Терещенко опубликовала проект энецкого алфавита (опорой послужил лесной диалект); этот алфавит используют в энецких публикациях газеты «Таймыр», в изданиях фольклорных текстов. В 1995 году Д. С. Болина, применяя данный алфавит, опубликовала первую книгу на энецком языке — перевод «Евангелия от Луки»[18].

По данным переписи 1989 года, энецким языком владело несколько менее половины всех энцев. Фактически же, по данным полевых исследований, полноценными носителями языка были единицы среди тундровых энцев и несколько десятков человек среди лесных энцев, причём в основном это были люди старших возрастов (энцы в возрасте 30—40 лет ещё владели в определённой степени энецким, но в обиходе предпочитали говорить по-русски). Основная масса энцев многоязычна: почти все владеют русским и/или ненецким языком, многие понимают речь долган, нганасан, эвенков. Часть энцев перешла на ненецкий язык, некоторые тундровые энцы — на нганасанский[12][16].

По переписи 2002 года, энецким языком в России владели 116 чел. (как среди энцев, так и среди других народностей страны — условно 49 % от энцев в РФ)[19], а на Украине по переписи 2001 из 26 энцев родным признали свой язык 18 чел. (69 %)[2].

Хозяйство

Основу хозяйственного уклада энцев составляют домашнее оленеводство, охота на дикого оленя, пушной промысел и рыболовство[16]. При охоте на оленя энцы применяли лук и ловушки с сетями, при добыче пушного зверя они применяли «пасти» — ловушки давящего типа[8].

Быт

Основное жилище энцев — конический чум, близкий к ненецкому, но отличавшийся меньшими размерами покрытия-нюка (так что для покрытия чума энцам требовалось четыре нюка, а не два, как в ненецком чуме). Зимним жилищем служил нартяной чум — близкий по конструкции к долганскому, но имевший дверь с левой стороны. Традиционный комплекс одежды энцев у двух этнотерриториальных групп различается: у лесных энцев большее распространение получила ненецкая одежда, а у тундровых энцев комплекс одежды являлся более сходным с нганасанским: в основе лежала парка (глухая у мужчин и распашная у женщин), состоявшей из двух шуб — нижней (с мехом наружу, доходившей до колен) и верхней (с мехом внутрь и более длинной); обе шубы шили из оленьих шкур, а по подолу делали оторочку из собачьего меха. Мужскую парку дополняли штанами, а женскую — комбинезоном. В настоящее время энецкая одежда полностью вышла из употребления[8].

Социальная структура

Комплексное оленеводческо-промысловое хозяйство энцев требовало гибкой системы организации общества, основы которого базировались как на принципах родства, так и на территориальных связях. Главенствующую роль в обществе играет мужчина. Женская деятельность ограничивалась сферой домашнего производства. Количественный состав малых семей у энцев был небольшим, что объясняется высокой детской смертностью. Предпочтительным считалось рождение мальчика. При рождении ребёнка ему давали имя-прозвище, связанное с его внешностью, либо ситуацией рождения. В быту энцы обычно пользуются не именами, а прозвищами, которые есть у каждого человека. У одного человека их может быть несколько. Например, человеку с короткой шеей дано прозвище Бякши 'без шеи'. Встречаются также прозвища Ниби 'паук', Найку 'лысенькая', Тэтако 'богатенький'[7].

Фольклор

Фольклор энцев состоял из двух жанров: деричу и сюдбичу. «Деричу» имеет корень, от которого образованы такие слова как 'говорить, рассказывать, известие, весть', и к этому жанру относятся рассказы о прошлом, мифы, сказки, легенды, исторические предания, рассказы о жизни первых полуоседлых охотников на диких оленей. «Сюдбичу» — это большие эпические произведения о богатырях оленеводах, которые странствуют в поисках богатства и жены, сражаются с врагами, в том числе с великанами-людоедами.

Верования и обряды

Хотя лесные энцы официально были обращены в православие, у обеих групп энцев сохранялись культ явлений природы и поклонение местным духам-хозяевам, которым приносили жертвы (оленье мясо, кусочки сукна, деньги). В пантеоне главенствующее место занимали Дюба-нга (давший людям оленей) и его мать Дя-меню («мать земли»)[8].

Согласно этнографическим исследованиям, в древности энцы практиковали обряд воздушного погребения[20].

См. также

Примечания

- Всероссийская перепись населения 2002 года. Дата обращения: 24 декабря 2009.

- Всеукраїнський перепис населення 2001. Русская версия. Результаты. Национальность и родной язык (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 марта 2011. Архивировано 4 мая 2011 года.

- Донских, Екатерина. Редкие люди. «Красная книга» коренных народов России // Аргументы и факты. — 2013. — № 48 (1725) за 27 ноября. — С. 36. (Дата обращения: 7 декабря 2015)

- Деревянко, 2008, с. 383.

- Болина и Хелимский, 2002, с. 281.

- Васильев, 1994, с. 420.

- Сорокина И. П., Болина Д. С. Энецкие тексты.

- Васильев, 1994, с. 421.

- Дербенева О. А. Анализ изменчивости мтДНК коренных жителей Нижней Оби и Енисея: Манси, кеты и энцы/нганасаны, 2002

- Распределение N1b

- Additional file 6: Table S5. Y chromosome haplogroup frequencies in Eurasia. (XLSX 22 kb) // Kristiina Tambets et al. Genes reveal traces of common recent demographic history for most of the Uralic-speaking populations // Genome Biology volume 19, Article number: 139, 21 September 2018

- Терещенко Н. М. . Энецкий язык // Языки мира: Уральские языки / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М.: Наука, 1993. — 398 с. — ISBN 5-02-011069-8. — С. 343—349.

- Болина и Хелимский, 2002, с. 281—282.

- Всероссийская перепись населения 2002 г. Население коренных малочисленных народов по территориям преимущественного проживания и владению языками

- База микроданных Всероссийской переписи населения 2002 года (недоступная ссылка). Дата обращения: 20 ноября 2012. Архивировано 12 июля 2019 года.

- Болина и Хелимский, 2002, с. 282.

- Хелимский Е. А. . Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков. — М.: Academia, 1991. — 120 с. — ISBN 5-02-010972-X. — С. 86—99.

- Болина и Хелимский, 2002, с. 283.

- Всероссийская перепись населения 2002 г. Языки России

- Ситнянский Г. Ю. О происхождении древнего киргизского погребального обряда Архивная копия от 20 июня 2012 на Wayback Machine //Среднеазиатский этнографический сборник. Выпуск IV. — М., 2001. — С. 175—180.

Литература

- Болина Д. С., Хелимский Е. А. . Энецкий язык // Языки народов России. Красная книга / Гл. ред. В. П. Нерознак. — М.: Academia, 2002. — 378 с. — ISBN 5-87444-149-2. — С. 281—285.

- Васильев В. И. . Энцы // Народы России: энциклопедия / Гл. ред. В. А. Тишков. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — 479 с. — ISBN 5-85270-082-7. — С. 420—421.

- Легенды и мифы Севера / Составитель В. С. Санги. — М.: Современник, 1985. — 400 с.

- Энцы / Плужников Н. В. // Шервуд — Яя. — М. : Большая российская энциклопедия, 2017. — С. 401—402. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 35). — ISBN 978-5-85270-373-6.

- Сибирь. Атлас Азиатской России / А. П. Деревянко (научный руководитель проекта). — Феория, 2008. — С. 481.

- Статейнов А. П. . Малочисленные народы севера (Коренные малочисленные народы Красноярского края). — Красноярск: Буква "С", 2008.

- Энцы // Этноатлас Красноярского края / Совет администрации Красноярского края. Управление общественных связей; гл. ред. Р. Г. Рафиков; редкол.: В. П. Кривоногов, Р. Д. Цокаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск: Платина (PLATINA), 2008. — 224 с. — ISBN 978-5-98624-092-3. Архивная копия от 29 ноября 2014 на Wayback Machine