Однообъективный зеркальный фотоаппарат

Однообъективный зеркальный фотоаппарат (SLR-камера от англ. Single-Lens Reflex[* 1]) — разновидность зеркального фотоаппарата, в котором съёмка и кадрирование происходят через один и тот же объектив[2]. Зеркало располагается непосредственно за съёмочным объективом и перенаправляет свет на фокусировочный экран, а на время экспозиции откидывается из оптического тракта. Реже используется неподвижное полупрозрачное зеркало, отражающее в видоискатель часть проходящего к кадровому окну света. Такое построение камеры позволяет реализовать единственный тип оптического визира, пригодный для визуального контроля глубины резкости и полностью свободный от параллакса. По принципу действия и функциональным возможностям видоискателю однообъективных зеркальных фотоаппаратов соответствует сопряжённый визир кинокамер с зеркальным обтюратором. Это единственный тип оптического видоискателя, обеспечивающий эффективность, сопоставимую с фотоаппаратами прямого визирования.

Хронология

Конструкция и принцип действия однообъективного зеркального фотоаппарата сложились задолго до изобретения фотографии[3]. Камера-обскура с установленным под углом 45° зеркалом использовалась художниками для рисования с натуры уже в XVII веке[4][5]. Первое упоминание о таком устройстве встречается в математическом трактате, написанном в 1565 году венецианцем Джамбатиста Бенедетти (итал. Giambattista Benedetti)[6]. Камера с зеркалом позволяла укладывать бумагу горизонтально на стекло в верхней стенке ящика. Кроме того, изображение было перевёрнутым только слева направо, сохраняя привычную ориентацию по вертикали, что ещё больше облегчало рисование[7]. Ровно столетие спустя немецкий монах Иоганн Цан (нем. Johann Zahn) заменил отверстие такой зеркальной камеры объективом, объединив почти все ключевые элементы зеркального фотоаппарата[8][9].

В 1861 году англичанин Томас Саттон (англ. Thomas Sutton) получил патент на фотоаппарат со встроенным зеркалом[10][11][3][12]. В отличие от камеры-обскуры, в которой зеркало крепилось неподвижно, в фотоаппарате Саттона оно подвешивалось на шарнире, поворачиваясь на котором могло занимать два положения: наклонное между объективом и фотопластинкой или горизонтальное вдоль верхней стенки камеры. В зависимости от этого, зеркало отбрасывало свет на матовое стекло или беспрепятственно пропускало его к фотоматериалу. Одновременно зеркало выполняло роль затвора[13]. По сравнению с обычным фотоаппаратом прямого визирования, дающим на матовом стекле перевёрнутое вверх ногами изображение, такая камера обеспечивала более привычную ориентацию снимаемых предметов в видоискателе[14].

В 1884 году американец Кэлвин Смит (англ. Calvin Rae Smith) впервые наладил промышленный выпуск фотоаппаратов зеркальной конструкции под названием Monocular Duplex. Как и в камере Саттона, зеркало одновременно служило затвором[13].

В 1891 году голландский фотограф Брам Ломан (нидерл. Bram Loman) впервые установил в зеркальный фотоаппарат фокальный затвор, синхронизировав с его работой подъём зеркала общим пневматическим приводом[15].

В 1896 году на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде русский изобретатель Илья Карпов демонстрирует фотоаппарат «Рефлекс» собственной конструкции с откидным зеркалом и фокальным затвором, рассчитанный на зарядку кассетой на 12 фотопластинок 9×12 или 13×18 см[10][16][11][17][18].

В 1909 году американская компания Graflex представила первый однообъективный зеркальный фотоаппарат «модель 1А», рассчитанный на рулонную фотоплёнку вместо фотопластинок. Камера делала 8 снимков 2,5 × 4,5 дюйма на одной катушке плёнки «тип-116»[19].

Крупноформатные зеркальные фотоаппараты, несмотря на все преимущества, были слишком громоздкими и проигрывали более компактным пресс-камерам традиционной конструкции. Превосходство «зеркалок» стало заметным по мере их миниатюризации, позволившей конкурировать в качестве инструмента фотожурналистов. В 1933 году германской компанией Ihagee была выпущена камера VP Exakta, рассчитанная на рулонную фотоплёнку «тип 127». По размерам она вписывалась в жилетный карман, что отражено в названии: англ. VP — Vest Pocket.

В 1935 году изготовлены опытные образцы зеркального фотоаппарата «Спорт» для съёмки на 35-мм киноплёнку[11][20]. Годом позже, под этот же формат компания Ihagee выпустила камеру «Кине-Экзакта», которая считается первым в мире[* 2] серийным малоформатным однообъективным зеркальным фотоаппаратом[21]. Компактные размеры малоформатных «зеркалок» и доступность фотоматериала этого типа сыграли решающую роль в распространении таких камер. После Второй мировой войны 35-мм однообъективные зеркальные фотоаппараты стали вытеснять популярные у фотожурналистов двухобъективные камеры со среднеформатным кадром 6 × 6 см.

Опускание зеркала в первых однообъективных фотоаппаратах происходило только при взводе всего механизма, и при спущенном затворе видоискатель терял работоспособность. Позднее такое устройство получило название «залипающее зеркало». Механизм зеркала, автоматически возвращающегося в положение визирования после срабатывания затвора, впервые реализован в 1948 году венгерской компанией Gamma в камере Duflex, выпущенной партией менее 800 экземпляров[22][23]. Такой тип механизма получил название «зеркало постоянного визирования»[24][25].

В апреле 1948 года в Италии начат серийный выпуск[* 3] первого в мире фотоаппарата Rectaflex с крышеобразной пентапризмой[27]. Такое устройство избавило зеркальный видоискатель от ещё одного принципиального недостатка, позволив наблюдать прямое изображение с уровня глаз, а не от пояса. В этом же году впервые использована модульная конструкция однообъективного зеркального фотоаппарата в среднеформатной камере Hasselblad 1600F[28].

В марте 1949 года на Лейпцигской ярмарке представлен фотоаппарат Contax-S, также оснащённый крышеобразной пентапризмой[29]. В этом же году увидел свет швейцарский фотоаппарат Alpa Prisma Reflex с призмой Керна, ставший третьей «зеркалкой» с прямым визиром[30][31][32][33]. В СССР серийный выпуск фотоаппарата «Зенит» с пентапризмой начат в 1952 году, через год после прекращения выпуска Contax-S[34].

В 1950 году во Франции выпущен ретрофокусный объектив Angénieux Retrofocus. Он стал первым широкоугольником, пригодным для использования с однообъективными зеркальными фотоаппаратами без предварительного подъёма зеркала, блокирующего основной видоискатель[35]. За счёт удлинённого заднего отрезка объектив не мешал движению зеркала, и в дальнейшем вся широкоугольная оптика для зеркальной фотоаппаратуры строилась только по такому принципу[36].

В 1953 году западногерманская Zeiss Ikon выпустила первый в мире 35-мм однообъективный зеркальный фотоаппарат Contaflex с центральным затвором вместо общепринятого фокального[37]. Затвор Synchro-Compur был расположен между линзами жёстковстроенного объектива[38]. В следующих двух моделях 1956 года передняя часть объектива перед затвором стала сменной[39]. В дальнейшем схема получила непродолжительное развитие в малоформатных фотоаппаратах, допуская замену объектива целиком или только его передней части. При этом затвор был несъёмным и общим для всех объективов. По этому же принципу строились камеры советского семейства «Зенит-4», запущенного в производство в 1964 году[40].

В 1954 году в Японии начат выпуск первого серийного фотоаппарата Asahiflex II с зеркалом постоянного визирования[41]. Одновременно в Германии выпущен фотоаппарат Exakta Varex с внешним механизмом нажимной диафрагмы сменных объективов. Кнопка на оправе объектива при его установке на камеру кинематически совмещалась со спусковой, и закрывала диафрагму до рабочего значения непосредственно перед срабатыванием затвора, оставляя видоискатель светлым во время визирования. В дальнейшем аналогичное устройство объективов использовалось в зеркальных фотоаппаратах Topcon, Miranda и «Старт»[42].

В 1956 году в ГДР начинается выпуск фотоаппарата Praktica FX2 (конструктор — Зигфрид Бём нем. Siegfried Boehm) с первым в мире механизмом прыгающей диафрагмы внутри, а не снаружи корпуса[43]. Аналогичный тип привода с торцевым толкателем в оправе объектива несколько десятилетий использовался в резьбовых камерах Asahi Pentax, Praktica и «Зенит».

В 1957 году на рынке появился первый среднеформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат Hasselblad 500C с центральным затвором. Затворы Compur встраивались во все сменные объективы и для кадра 6×6 см оказались удобнее, чем громоздкий и шумный фокальный затвор. Главный выигрыш дала неограниченная возможность синхронизации с электронными фотовспышками, принципиально важная для профессиональных студийных фотографов, и в дальнейшем большинство среднеформатных зеркальных фотосистем строились по такому принципу[44].

В 1958 году в серийное производство запущена японская камера Zunow, впервые оснащённая полноценной механикой прыгающей диафрагмы Zunow-matic, интегрированной в байонет оригинальной конструкции[45]. Практически одновременно во Франции начинается выпуск однообъективного зеркального фотоаппарата Focaflex, выполненного по нестандартной схеме. Подвижное полупрозрачное зеркало откидывалось перед съёмкой не вверх, а вниз на отражающий фокусировочный экран. Во время визирования фотограф наблюдал прямое изображение на этом экране сквозь зеркало при помощи крышеобразной призмы Амичи, установленной вместо пентапризмы[46].

В 1959 году начат выпуск фотоаппарата Nikon F, собравшего в одном корпусе все важнейшие элементы современной однообъективной системы: зеркало постоянного визирования, байонет с прыгающей диафрагмой, невращающаяся головка выдержек с равномерной шкалой, курковый взвод и возможность использования приставного электропривода[47]. Кроме того, вместо съёмной задней крышки могли устанавливаться кассеты на 250 кадров плёнки, и даже приставка для моментальной фотографии Polaroid[48].

В 1961 году начат серийный выпуск первого в мире однообъективного зеркального фотоаппарата «Нарцисс» миниатюрного формата, рассчитанного на неперфорированную 16-мм фотоплёнку[49]. В СССР из-за дефицита такой плёнки камера не получила распространения, но успешно экспортировалась за рубеж[50].

В 1963 году вышел на рынок Topcon RE-Super: первая серийная камера с TTL-экспонометром. Фоторезистор находился непосредственно в зеркале постоянного визирования. Благодаря устройству байонета значения диафрагмы и светосилы объектива передавались в экспонометр, что обеспечивало измерение и полуавтоматическое управление экспозицией при открытом отверстии[51]. В этом же году на рынке появился первый полуформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат Olympus Pen F, ставший основой единственной зеркальной фотосистемы с таким кадром. Вместо пентапризмы в видоискателе камеры использована более компактная призма Аббе — Порро[52][53]

В 1964 году появился первый в мире однообъективный зеркальный фотоаппарат «Зенит-5» с несъёмным электроприводом, встроенным в корпус вместе с аккумуляторами[54].

В 1965 году[* 4] в СССР запущено производство первого зеркального фотоаппарата «Киев-10», оснащённого механической автоматикой приоритета выдержки на основе внешнего селенового фотоэлемента. В этом же году выпущен первый однообъективный зеркальный фотоаппарат с неподвижным полупрозрачным зеркалом «Canon Pellix»[58].

В 1966 году начинает производиться Minolta SR-T101. На камере был установлен прообраз матричной системы замера экспозиции. Система CLC (англ. Contrast Light Compensation, «компенсация контраста») использовала два независимых фоторезистора, расположенных у разных граней пентапризмы. Датчики измеряли яркость разных участков кадра, и были настроены таким образом, что приоритет отдавался нижней части горизонтального кадра[59]. Принцип позволял исключить частые ошибки замера сцен с ярким небом, но был непригоден для вертикальных кадров и других сюжетов[60].

В 1978 году в зеркальном фотоаппарате Canon A-1 впервые реализован цифровой программный автомат экспозиции на основе микропроцессора. Практически одновременно выпущена камера одноступенного процесса Polaroid SX70 SONAR с активным автофокусом на основе ультразвукового локатора, выполненная по оригинальной схеме однообъективного зеркального фотоаппарата[61].

В 1980 году компания Ricoh выпустила первый сменный объектив AF Rikenon 50 мм f/2 с автофокусом для 35-мм однообъективных зеркальных фотоаппаратов с байонетом K[62].

В 1981 году начинаются продажи фотоаппарата Pentax ME F с заобъективным датчиком пассивного контрастного автофокуса[63] 25 августа 1981 года состоялся анонс прототипа первого в мире зеркального видеофотоаппарата Sony Mavica с ПЗС-матрицей разрешением 570 × 490 пикселей[64].

В 1983 году в фотоаппарате Nikon FA впервые реализован матричный замер экспозиции. Площадь кадра поделена на 5 участков, яркость которых измеряется отдельными фотодиодами[61]. Итоговая экспозиция вычисляется микрокомпьютером камеры по итогам сравнения яркостей различных участков и на основе статистических данных, полученных в процессе разработки и испытаний.

В 1985 году началось производство зеркальной камеры Minolta 7000 с фазовым автофокусом, электродвигатель привода которого вместе с датчиками были впервые встроены в корпус фотоаппарата, а не в оправу объектива. Фактически, модель стала первым системным фотоаппаратом с автофокусом, получившим рыночный успех[65]. Компоновка элементов автофокуса оказалась настолько удачной, что вскоре стала общепринятой в фотоаппаратостроении[66].

В марте 1987 года компания Canon начинает продажи малоформатного фотоаппарата Canon EOS 650 с принципиально новым байонетом Canon EF без механических связей и c ультразвуковыми пьезоэлектрическими двигателями автофокуса, встроенными в каждый объектив[61]. Использованные разработки стали основой для фотосистемы Canon EOS-1, конструктивные решения которой используются до сегодняшнего дня.

В 1988 году выпущен первый профессиональный фотоаппарат Nikon F4 без курка ручного взвода[61]. В том же году на свет появился первый цифровой зеркальный фотоаппарат Electro-Optic Camera, спроектированный электронным подразделением Eastman Kodak по заказу правительства США на основе фотоаппарата Canon New F-1[67][68]

В 1991 году на рынок выходит первая серийная цифровая фотосистема Kodak DCS 100, построенная на основе однообъективного зеркального фотоаппарата Nikon F3 HP[69].

В 1992 году появился первый в мире однообъективный зеркальный фотоаппарат Nikonos RS, специально предназначенный для подводной съёмки на глубине до 100 метров[70]. В этом же году начат выпуск зеркального фотоаппарата Canon EOS 5, оснащённого автоматическим выбором одной из пяти точек автофокуса. Система управлялась группой инфракрасных датчиков, отслеживающих положение глазного яблока фотографа и получила неофициальное название «управление взглядом»[71].

В 1996 году на рынок вышла первая зеркальная фотосистема Minolta Vectis, созданная на основе новейшего формата APS с кадром уменьшенного размера. Для фотосистемы сконструирован новый байонет с укороченным рабочим отрезком, фотоаппарат S-1 и линейка объективов[72].

В 2006 году большинство производителей заявили об отказе от разработки и выпуска фотоаппаратов, рассчитанных на фотоплёнку[73][74]. Место однообъективного зеркального фотоаппарата занял цифровой зеркальный фотоаппарат, построенный по тому же оптическому принципу.

Принцип действия

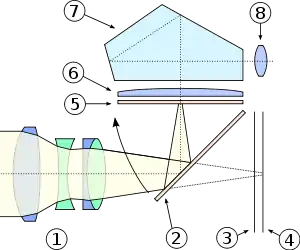

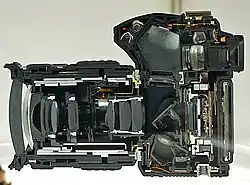

В процессе кадрирования и фокусировки фотограф наблюдает действительное изображение, которое объектив 1 при помощи зеркала 2 строит на фокусировочном экране 5[75]. Зеркало установлено под углом 45° на шарнире или неподвижно. В последнем случае оно выполняется полупрозрачным, пропуская основную часть светового потока к кадровому окну 4. При точном соблюдении угла 45° между зеркалом и оптической осью, а также при строгой перпендикулярности матового стекла относительно поверхности фотоматериала, изображение на фокусировочном экране не отличается от даваемого объективом в кадровом окне. Кроме того, при равной длине оптических путей от зеркала до фокальной плоскости и до матированной поверхности, изображение оказывается одинаково сфокусированным как в видоискателе, так и на фотоэмульсии[75].

В первых зеркальных фотоаппаратах изображение рассматривали непосредственно на фокусировочном экране, защищённом с четырёх сторон от постороннего света квадратной блендой, получившей название «шахта». Для точной фокусировки большинство шахт оснащалось откидной лупой. Главное неудобство съёмки с шахтой заключается в том, что видимое изображение зеркально перевёрнуто слева направо. Кроме того, такой способ визирования предполагает расположение фотоаппарата на уровне груди или пояса, что неприемлемо для портретной съёмки. При съёмке прямоугольного кадра, развёрнутого вертикально, неудобства возрастают ещё больше[76]. Часть современной зеркальной аппаратуры с квадратным кадром 6×6 сантиметров сохранила возможность визирования через шахту, но гораздо чаще изображение рассматривается через оборачивающую систему, позволяющую держать фотоаппарат на уровне глаз.

Для получения в окуляре 8 прямого изображения обычно используется крышеобразная пентапризма 7. Равномерная яркость в центре и по углам обеспечивается плоско-выпуклой коллективной линзой 6, которая строит изображение выходного зрачка объектива в плоскости окуляра[2][77]. В упрощённой версии зеркального видоискателя вместо пентапризмы может использоваться более дешёвая призма Порро. Такая конструкция применялась, в частности, в любительских фотоаппаратах серии Nikkorex-35 и в полуформатных Olympus Pen F[78]. В некоторых среднеформатных фотоаппаратах, например в советском «Киев-88 TTL», пентапризма заменяется более компактной трёхгранной призмой с крышей и двойным отражением, а окуляр располагается под углом.

При нажатии на спуск механизм откидывает вверх подвижное зеркало 2, убирая его из оптического тракта и блокируя проникновение света со стороны фокусировочного экрана[* 5]. Сразу после этого затвор 3 открывает кадровое окно 4, экспонируя фотоматериал. После закрытия затвора зеркало в большинстве фотоаппаратов возвращается в нижнее положение. Такая конструкция называется «зеркалом постоянного визирования», и повсеместно используется в малоформатной фотоаппаратуре, начиная с конца 1950-х годов. Исключение составляет большинство среднеформатных зеркальных фотоаппаратов, возврат зеркала которых требует взвода затвора. Это обусловлено большими габаритами и массой, а также преимущественно студийным назначением этого класса аппаратуры.

Соответствие границ изображения, наблюдаемого в видоискателе, границам кадра на плёнке — поле зрения видоискателя — является важной характеристикой зеркального фотоаппарата. Первые конструкции из-за сложностей размещения большого зеркала обеспечивали видимость 60—75% будущего снимка. У современных любительских моделей оно составляет 92-95%, у профессиональных почти всегда — 100%. Добиться этого удалось приданием движению зеркала более сложной траектории, когда одновременно с поворотом вверх оно смещается назад к кадровому окну[24]. Сложность фокусировки по матовому стеклу вынуждает применять специальные оптические устройства, такие как клинья Додена и микропирамиды[79]. В фотоаппаратах с автофокусом они не используются, поскольку ручная фокусировка в этом случае играет второстепенную роль.

Вспомогательное зеркало

В современных зеркальных фотоаппаратах с фазовым автофокусом описанная классическая схема дополнена ещё одним зеркалом, расположенным под основным, и так же закреплённом на его нижней поверхности при помощи шарнира. В положении визирования вспомогательное зеркало находится под прямым углом к основному. Оно служит для перенаправления части светового потока, прошедшего через полупрозрачный центр основного зеркала, на датчик фазового автофокуса, расположенный на дне корпуса фотоаппарата[80]. В некоторых камерах там же расположены фотодиоды TTL-экспонометра. При срабатывании затвора вспомогательное зеркало складывается вместе с основным, освобождая свету путь от объектива.

Для точной работы автофокуса с таким датчиком длина оптических путей от объектива до светоприёмника, фокусировочного экрана и детектора фокусировки должна совпадать. Соблюдение этого условия осложняется подвижностью основного и вспомогательного зеркал, которые при возврате в режим визирования каждый раз должны занимать строго отведённые им положения. Точность достигается устройством привода, технологией его сборки и дополнительной юстировкой[81].

Центральный затвор

Описанная схема с затвором, расположенным вблизи фокальной плоскости, является классической, но не единственной[82]. В середине 1950-х годов среди фотоаппаратостроителей началось увлечение центральным затвором, совпавшее с ростом популярности новейшей электронной фотовспышки. Её синхронизация с таким типом затвора возможна на любых выдержках, и кроме того, исключаются такие недостатки фокального затвора, как роллинг-шаттер и неравномерность экспозиции из-за разгона шторок[83]. В однообъективной зеркальной аппаратуре это потребовало установки на место фокального затвора специальной шторки, предохраняющей плёнку от засветки при открытии центрального затвора в положение визирования и замене объектива[84]. Центральный затвор работает в двух режимах, соответствующих визированию и съёмке. В первом случае затвор постоянно открыт, пропуская свет в видоискатель, а во втором отрабатывает моментальную выдержку. Для этого лепестки кроме основного привода снабжаются вспомогательным, открывающим их в режиме визирования[85]. При нажатии на спусковую кнопку вспомогательный привод закрывает лепестки, переходя затвор в режим съёмки, а зеркало вместе с защитной шторкой поднимаются, освобождая проход света к кадровому окну. После этого основной привод лепестков отрабатывает выдержку[86].

Фотоаппараты, построенные по такой схеме, могут оснащаться жёстковстроенным объективом, как Nikkorex-35 и Focaflex, а могут допускать полную или частичную замену объектива, как семейства «Зенит-4» и Kowa SE или Kodak Retina Reflex и Contaflex[87]. Схема оказалась малопригодной в малоформатных камерах, поскольку общий для всех объективов затвор ограничивает диапазон их фокусных расстояний и доступную светосилу. При расположении лепестков затвора за последней линзой появляется риск виньетирования, вынуждающий использовать объективы специальных конструкций[86]. Выходной зрачок такой оптики рассчитывается предельно малым, а выдвижение объектива при фокусировке на конечные дистанции ограничивается[88]. При максимальном для таких фотосистем фокусном расстоянии 135 мм фокусировка на дистанции ближе 4—5 метров невозможна[89]. В итоге сводятся на нет важнейшие преимущества однообъективного зеркального фотоаппарата: неограниченный диапазон фокусных расстояний и возможность макросъёмки из-за отсутствия параллакса[* 6]. То же относится к аппаратуре со сменной передней частью объектива, расположенной перед затвором. Ближний предел фокусировки в этом случае ограничен приводами центрального затвора, выдвигающегося вместе с объективом[90].

Центральный затвор нашёл применение в дорогой среднеформатной зеркальной аппаратуре, где может устанавливаться в каждый сменный объектив между линзами[91][92]. Некоторые фотоаппараты этого класса оснащаются одновременно центральным и фокальным затворами, попеременно включаемыми по мере необходимости. При включении фокального затвора центральный фиксируется в открытом состоянии, и наоборот, при работающем центральном затворе второй выполняет роль светозащитной шторки. Такое устройство, значительно расширяющее возможности, имеют фотоаппараты Hasselblad серий 500C и 2000FC, Mamiya, Bronica и другие[93].

Система Polaroid SX-70

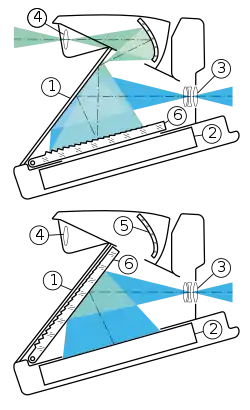

В 1972 году компания Polaroid выпустила складную камеру Polaroid SX-70 для моментальной фотографии, в которой использована оригинальная схема однообъективного зеркального фотоаппарата, не применявшаяся в других устройствах[95]. В оптической схеме использованы два зеркала, одно из которых 1 неподвижно, поскольку неразъёмные фотокомплекты Polaroid 2, используемые для съёмки, дают зеркальное изображение с той же стороны, с которой экспонируются. В положении визирования свет от объектива 3 со встроенным центральным затвором дважды преломляется, прежде чем попасть в видоискатель 4, снабжённый третьим вогнутым асферическим зеркалом 5[96]. При этом, в качестве фокусировочного экрана используется задняя поверхность подвижного двухстороннего зеркала 6, параллельная плоскости фотоматериала и покрытая плоской линзой Френеля сложной формы[97]. За счёт формы этой линзы, свет вновь отражается на верхний участок зеркала 1, а оттуда на асферический отражатель 5 и далее в окуляр 4[98].

В момент съёмки зеркало 6, расположенное на дне камеры горизонтально, поднимается, занимая положение основного и отражая свет от объектива нижней зеркальной поверхностью на фотоэмульсию комплекта 2. В результате на снимке получается зеркально перевёрнутое изображение, становящееся прямым при рассматривании снимка со стороны эмульсии. После съёмки зеркало возвращается на место электродвигателем, одновременно с выбросом готового снимка из кассеты[98]. Такое устройство не получило дальнейшего развития вследствие невысокой световой эффективности и низкой точности фокусировки. Попытки усовершенствовать зеркальный тракт привели к добавлению фокусировочных клиньев Додена, разместить которые оказалось возможным только в нижней части кадра. Это ещё больше снизило удобство визирования. Тем не менее, Polaroid SX-70 Sonar Autofocus, выполненный по такой же схеме, в 1978 году стал первым однообъективным зеркальным фотоаппаратом, оснащённым автофокусом[99].

Система Focaflex

В 1958 году французская компания OPL запустила серийное производство однообъективных зеркальных фотоаппаратов Focaflex, устройство видоискателя которых кардинально отличалось от общепринятого[46]. Откидное зеркало в этих фотоаппаратах было полупрозрачным, и крепилось на шарнире не к верхней части камеры, а к нижней, отбрасывая свет вниз на отражающий фокусировочный экран. В отличие от классической схемы, дающей на матовом стекле зеркальное изображение с нормальной ориентацией по вертикали, во французских камерах на экране снимаемые предметы выглядели перевёрнутыми полностью. Прямое изображение в окуляре получалось за счёт использования крышеобразной призмы Амичи вместо традиционной пентапризмы[46]. Она переворачивает изображение в обоих направлениях. Такое устройство более компактно, но его световая эффективность ниже за счёт потерь света при прохождении сквозь полупрозрачное зеркало. Кроме того, в отличие от классической схемы, в которой поднятое зеркало препятствует проникновению постороннего света через окуляр, в камерах Focaflex риск такой засветки был неустраним. Поэтому в других типах зеркальной фотоаппаратуры такое устройство не использовалось.

Система Brinica S

Разработчики семейства среднеформатных «зеркалок» Bronica S тоже заставили зеркало опускаться вниз, но по сложной траектории. При этом нижний передний край зеркала уходит вперёд под объектив, а верхний опускается на дно камеры. За счёт этого удалось исключить удар зеркала об оправу объектива, вдвинутую далеко внутрь фотоаппарата[100][101]. Однако, при этом появились два источника возможных засветок: само зеркало, лежащее в момент экспозиции вверх отражающей поверхностью, и открытый оптический тракт видоискателя. Для того, чтобы исключить нежелательную засветку, в конструкцию камеры пришлось добавить ещё два простейших затвора: один из них закрывает шторками зеркало, а второй — фокусировочный экран видоискателя[102].

Вынос выходного зрачка

В некоторых ситуациях наблюдение через окуляр полного изображения кадра невозможно. В наибольшей степени это относится к людям, носящим очки, поскольку в этом случае глаз нельзя приблизить вплотную к окуляру. Для повышения комфортности наблюдения необходимо использование сложного многолинзового окуляра, удорожающего весь фотоаппарат. В профессиональной фототехнике эта проблема была решена корпорацией Nippon Kogaku K. K., создавшей видоискатель с большим выносом выходного зрачка окуляра. Такая конструкция, использованная в сменной пентапризме DE-3 фотоаппарата Nikon F3 HP, позволила видеть кадр полностью с расстояния до 20 мм от окуляра[103]. В настоящее время вынос зрачка предусмотрен в видоискателях большинства однообъективных зеркальных фотоаппаратов профессионального класса.

Наибольший вынос используется в специальном типе видоискателя, получившем название «спортивного» (англ. Action Finder). Такой видоискатель, используемый в качестве сменного в профессиональных фотоаппаратах, позволяет наблюдать изображение кадра целиком с расстояния до 40—60 миллиметров[104]. Он необходим при съёмке в защитных очках и при сильной тряске, когда прижать глаз вплотную к окуляру невозможно. Конструкция основана на перевёрнутой крышей вперёд пентапризме с окуляром очень большого размера и большим выносом зрачка[105]. Аналогичный видоискатель Speed Finder FN для фотоаппарата Canon New F-1 состоит из двух вращающихся друг относительно друга призм, позволяя наблюдать изображение из любого положения[106].

Достоинства и недостатки

Главным достоинством однообъективных зеркальных фотоаппаратов считается неограниченная возможность использования сменных объективов любых фокусных расстояний[22]. Этот тип видоискателя полностью свободен от параллакса, позволяет визуально оценивать глубину резкости и эффекты от применения различных светофильтров и насадок[107]. Это делает схему незаменимой при макросъёмке, репродукционных работах и специальных видах съёмок через оптические приборы, например в микрофотографии, астрофотографии и эндоскопии[108][109]. Использование специальных, в том числе зумов и шифт-объективов, возможно только с однообъективными зеркальными фотоаппаратами, обеспечивающими сквозное визирование. Однообъективная зеркальная схема до сегодняшнего дня остаётся единственной, пригодной для использования полноценного автофокуса фазового типа, значительно более эффективного, чем контрастный автофокус. В плёночных фотоаппаратах, построенных по такому принципу, заобъективное измерение экспозиции по системе TTL реализуется наиболее удобными способами, позволяя автоматически учитывать особенности установленного объектива, его выдвижение и использованные насадки. Кроме того, реализация некоторых режимов измерения экспозиции, например матричного, с другими типами оптического видоискателя невозможна.

В то же время механизм подъёма зеркала усложняет камеру, а также вызывает её сотрясение и повышенный шум в момент съёмки[110]. Дальномерные и шкальные фотоаппараты без подвижного зеркала при съёмке с рук дают резкие снимки на гораздо более длинных выдержках, чем зеркальные[109]. Кроме того, задержка срабатывания затвора в однообъективных зеркальных камерах больше, чем во всех остальных типах. Это особенно заметно в моделях с центральным затвором. Ещё одна особенность зеркального фотоаппарата состоит в том, что видоискатель закрыт зеркалом в момент съёмки. В некоторых моделях однообъективных зеркальных фотоаппаратов (например, Canon Pellix) для устранения задержки срабатывания затвора и обеспечения непрерывной видимости изображения, использовалось неподвижное полупрозрачное зеркало. Чаще всего такое устройство визира используется для повышения частоты серийной съёмки, ограниченной подвижным зеркалом. Примерами могут служить Nikon F2 High Speed и Canon EOS-1N RS[111][112]. Однако такая схема заметно снижает светосилу объектива и уменьшает яркость видоискателя.

Необходимость наличия места под поворотное зеркало вынуждает применять достаточно большой задний отрезок, и затрудняет использование короткофокусных объективов[113][110]. Вплоть до 1950-х годов в этом случае использовался предварительный подъём зеркала, дающий возможность снимать широкоугольной оптикой с оправой, входящей глубоко в корпус камеры[36]. Поскольку основной видоискатель в этом случае становился неработоспособным, устанавливался дополнительный телескопический визир, а фокусировка выполнялась по метражной шкале[114]. Появление ретрофокусных объективов позволило использовать даже сверхширокоугольную оптику при нормальной работе зеркала и всего видоискателя[115]. Один из главных недостатков однообъективных зеркальных фотоаппаратов удалось устранить только при помощи автофокуса: ручная фокусировка по матовому стеклу требует безупречной остроты зрения и определённого навыка[116]. В отличие от дальномера, в котором положение точной фокусировки очевидно по отсутствию двоения, зеркальный видоискатель требует сравнения резкости при разных положениях объектива[75]. Но даже для фотографов с отличным зрением наводка на резкость затруднена при слабом освещении[109]. Для того, чтобы обеспечить яркое изображение на матовом стекле и точную фокусировку, зеркальные фотоаппараты и все сменные объективы оснащаются сложными механизмами прыгающей диафрагмы, закрывающейся только в момент съёмки. И даже несмотря на это, фокусировка объективов с небольшой светосилой гораздо сложнее, чем в дальномерных фотоаппаратах[117]. Дальномерный видоискатель остается светлым всегда, даже при надетой на объектив крышке, а точность фокусировки не зависит от установленной диафрагмы[110].

Однообъективные зеркальные фотоаппараты СССР

Первый в мире однообъективный зеркальный фотоаппарат «Спорт» для съёмки на 35-мм киноплёнку создан на ГОМЗ в 1935 году[20]. В дальнейшем в Советском Союзе выпускались разные типы однообъективных зеркальных фотоаппаратов, среди которых были как малоформатные, так и среднеформатные камеры: «Зенит», «Кристалл», «Старт», «Салют», «Киев» и «Алмаз». Кроме того, выпускалась единственная в мире системная зеркальная камера «Нарцисс» миниатюрного формата.

Примечания

- В англоязычных источниках встречается также аббревиатура LSR (англ. Leaf Shutter Reflex), относящаяся к однообъективным зеркальным фотоаппаратам с центральным затвором[1]

- Споры о первенстве «Спорта» и «Кинеэкзакты» не прекращаются между историками фотоаппаратостроения несколько десятилетий. В то же время, в отличие от «Экзакты», советская «зеркалка» не имела дальнейшего развития и не стала родоначальником какой-либо фотосистемы

- Первые макеты в деревянном корпусе представлены в 1947 году[26]. Они оснащались обычной пентапризмой без крыши, давая перевёрнутое слева направо изображение, но позволяя смотреть в окуляр с уровня глаз

- По другим данным в 1964 году[56][57]

- Полупрозрачное зеркало остаётся неподвижным

- Макросъёмка такими камерами возможна только с помощью насадочных линз[89]

Источники

- Popular Photography, 1969, с. 122.

- Общий курс фотографии, 1987, с. 33.

- Retro Cameras, 2018, p. 26.

- Путь фотоаппарата, 1954, с. 4.

- Елена Раскина. История, применение и принцип действия камеры-обскуры. Prophotos (9 октября 2009). Дата обращения: 3 февраля 2020.

- История фотографии — с 16го века по середину 17 века. Golos (2018). Дата обращения: 3 февраля 2020.

- Татьяна Загадайлова. Камера–обскура — прадедушка фотоаппарата. Мир Фотошопа (21 мая 2012). Дата обращения: 3 февраля 2020.

- Лекции по истории фотографии, 2014, с. 11.

- Новая история фотографии, 2008, с. 18.

- Фотография: энциклопедический справочник, 1992, с. 21.

- Советское фото № 6, 1986, с. 42.

- История фотографии (недоступная ссылка). Фотопортал. Дата обращения: 26 февраля 2013. Архивировано 11 марта 2013 года.

- Popular Photography, 1994, с. 42.

- Краткий фотографический справочник, 1952, с. 82.

- Luc Verkoren. Bram Loman (нид.). De Nederlandse Camera. Дата обращения: 4 февраля 2020.

- Г. Абрамов. Аппараты И.И. Карпова. Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Дата обращения: 10 августа 2019.

- Путь фотоаппарата, 1954, с. 29.

- И.И.Карповъ. Коллекция фотоаппаратов. Дата обращения: 10 августа 2019.

- Jo Lommen. The 1 A Graflex Reflex Roll Film Camera (англ.). Site about Refurbishing, repairing and using classic press cameras. Дата обращения: 30 сентября 2021.

- Popular Photography, 1994, с. 44.

- Фотокурьер №4, 2005, с. 10.

- История «одноглазых». Статьи. PHOTOESCAPE. Дата обращения: 11 апреля 2013. Архивировано 18 апреля 2013 года.

- Frank Mechelhoff. Japan's erste SLR: Die ASAHIFLEX (нем.). Klassik Cameras (март 2013). Дата обращения: 7 июня 2021.

- Современные фотографические аппараты, 1968, с. 35.

- Фотокинотехника, 1981, с. 284.

- Danilo Cecchi. L'INDUSTRIA FOTOGRAFICA ITALIANA 3 (итал.). NadirMagazine (апрель 2002). Дата обращения: 5 ноября 2020.

- Dave Doty. 1949: Contax S (англ.). 1949-1962: Zeiss Ikon Contax of Dresden. The History of Penta Prism SLR. Дата обращения: 3 декабря 2018.

- Б. П. Бакст. Hasselblad. Начало пути. Фотомастерские РСУ. Дата обращения: 14 января 2014.

- Фотокурьер №5, 2005, с. 22.

- Dave Doty. The Birth of Penta Prism SLR (англ.). The History of Penta Prism SLR. Дата обращения: 2 марта 2021.

- Contax S camera (англ.). Science Museum Group. Дата обращения: 3 декабря 2018.

- The mother of all modern DSLR cameras (англ.) (недоступная ссылка). Photography Traveller (2 ноября 2014). Дата обращения: 3 декабря 2018. Архивировано 4 декабря 2018 года.

- Alpa Prisma Reflex (англ.) (недоступная ссылка). Alpareflex. Дата обращения: 3 декабря 2018. Архивировано 10 марта 2016 года.

- Линия первых ЗЕНИТов. ZENIT Camera. Дата обращения: 27 октября 2020.

- Дмитрий Евтифеев. Ретрофокусные объективы и почему их изобрели. Персональный блог (19 ноября 2018). Дата обращения: 20 сентября 2019.

- Allan Weitz. Vintage Lens Review: Non-Retrofocus Ultra-Wide-Angle Lenses (англ.). B&H Photo Video. Дата обращения: 18 марта 2017.

- Ivan Lo. Zeiss Ikon Contaflex I (англ.). Vintage Camera Lab. Дата обращения: 9 февраля 2020.

- Дмитрий Евтифеев. Zeiss Ikon Contaflex. Персональный блог (12 апреля 2014). Дата обращения: 9 ноября 2020.

- Mike Connealy. Zeiss Ikon Contaflex I (англ.). Photography & Vintage Film Cameras. Дата обращения: 9 февраля 2020.

- Линия фотоаппаратов ЗЕНИТ-4. ZENIT Camera. Дата обращения: 14 сентября 2019.

- Фотокурьер №6, 2006, с. 3.

- Фотокурьер №2, 2006, с. 25.

- Praktica FX 2/3 derivates (англ.). Praktica Collector. Дата обращения: 5 февраля 2020.

- Jason Schneider. 10 More of the Greatest Cameras of All Time (англ.). журнал «Shutterbug» (19 сентября 2018). Дата обращения: 10 февраля 2020.

- Stephen Gandy. Zunow SLR (англ.). Stephen Gandy's CameraQuest (25 июня 2009). Дата обращения: 7 февраля 2020.

- Mike Elek. Focaflex Automatic (англ.). Classic Cameras. Дата обращения: 1 ноября 2018.

- Об эволюции гадкого утёнка. Клуб «Nikon» (11 августа 2006). Дата обращения: 22 марта 2013. Архивировано 5 апреля 2013 года.

- Stephen Gandy. The Nikon F's Place in History (англ.) (недоступная ссылка). Camera Articles. CameraQuest (25 ноября 2003). Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.

- Г. Абрамов. «Нарцисс». Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Дата обращения: 8 февраля 2020.

- «Нарцисс». ZENIT Camera. Дата обращения: 8 февраля 2020.

- Фотомагазин, 1997, с. 29.

- Olympus Pen F (англ.) (недоступная ссылка). Olympus. Дата обращения: 25 сентября 2018. Архивировано 25 сентября 2018 года.

- Karen Nakamura. Olympus Pen-F (англ.). «Photoethnography» (6 января 2011). Дата обращения: 15 февраля 2019.

- ЗЕНИТ-5. ZENIT Camera. Дата обращения: 8 февраля 2020.

- Турицын Андрей. Фотоаппарат Зенит. Советская фототехника. «Принципы фотографии». Дата обращения: 31 января 2014.

- 1200 фотоаппаратов из СССР, 2009, с. 474.

- Aidas Pikiotas. Kiev-10 (англ.). Soviet and Russian Cameras. Дата обращения: 16 октября 2020.

- Фотоаппараты, 1984, с. 32.

- Шульман, 1968, с. 38.

- Борис Бакст. Неавтофокусные 35мм SLR-камеры Minolta. Часть 2. Фотомастерские РСУ (21 февраля 2011). Дата обращения: 27 сентября 2013.

- История «одноглазых». Часть 4. Статьи. PHOTOESCAPE. Дата обращения: 10 июня 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.

- 50 mm f/2 AF Rikenon (англ.). PressReader (21 июля 2018). Дата обращения: 4 сентября 2020.

- (рус.) История Pentax. Архивная копия от 4 января 2010 на Wayback Machine

- Фотоаппараты, 1984, с. 128.

- Jason Schneider. The Top 20 Greatest Cameras of All Time (англ.). журнал «Shutterbug» (18 июля 2018). Дата обращения: 10 февраля 2020.

- Aaron Oh. Minolta Maxxum 7000 AF SLR camera (англ.). Photography in Malaysia (2001). Дата обращения: 10 февраля 2020.

- The Electro-Optic Camera (англ.). The World's First DSLR. James McGarvey. Дата обращения: 18 января 2014.

- 1987 (англ.). 1980s. Digicamstory. Дата обращения: 6 февраля 2014.

- Jim McGarvey. The DCS story (англ.). NikonWeb (июнь 2004). Дата обращения: 18 января 2014.

- Юрий Василенко. Оборудование Nikon для подводной фотосъемки. PhotoWeb (24 октября 1997). Дата обращения: 8 января 2020.

- Фотомагазин, 1995, с. 8.

- Minolta Vectis - несбывшиеся ожидания. LiveJournal (23 сентября 2009). Дата обращения: 6 февраля 2020.

- Canon вслед за Nikon отказался от плёнки (недоступная ссылка). «7 Days» (26 мая 2006). Дата обращения: 5 февраля 2016. Архивировано 29 марта 2016 года.

- Canon прекращает разработку новых пленочных фотоаппаратов. РБК (25 мая 2006). Дата обращения: 5 февраля 2016.

- Фотоаппараты, 1984, с. 15.

- Фотокурьер №5, 2005, с. 4.

- Фотоаппараты, 1984, с. 16.

- Part 1 : NIKKOREX 35 and NIKKOREX 35II (35/2) (англ.) (недоступная ссылка). Best of the Rest. Nikon. Дата обращения: 28 июня 2013. Архивировано 3 июля 2013 года.

- Общий курс фотографии, 1987, с. 35.

- Foto&video, 2008, с. 86.

- Константин Воронов. Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка. «Prophotos» (10 октября 2015). Дата обращения: 26 февраля 2020.

- Mike Eckman. Keppler’s Vault 48: Leaf Shutter Reflex (англ.). Персональный блог (17 октября 2019). Дата обращения: 24 ноября 2020.

- Современные фотографические аппараты, 1968, с. 36.

- Советское фото, 1961, с. 30.

- Современные фотографические аппараты, 1968, с. 37.

- Фотоаппараты, 1984, с. 34.

- Фотоаппараты КМЗ, история о «ЗЕНИТах». История. Zenit Camera. Дата обращения: 1 февраля 2014.

- Советское фото, 1957, с. 62.

- Popular Photography, 1969, с. 123.

- Frank Mechelhoff. Westdeutsche Kleinbildcameras — wie sie gegen die Japaner verloren (нем.). Klassik Cameras (16 января 2010). Дата обращения: 11 октября 2020.

- Наука и жизнь, 1999, с. 80.

- Борис Бакст. Hasselblad. Глава 4. Статьи о фототехнике. Фотомастерские РСУ (29 апреля 2011). Дата обращения: 10 января 2014.

- Борис Бакст. Hasselblad. Глава 6. Статьи о фототехнике. Фотомастерские РСУ (19 августа 2011). Дата обращения: 10 января 2014.

- Фотография: энциклопедический справочник, 1992, с. 97.

- Harry McCracken. SX-70 light path (англ.). Technologizer (8 июня 2011). Дата обращения: 13 марта 2014.

- Retro Cameras, 2018, p. 254.

- Фотоаппараты, 1984, с. 115.

- Советское фото № 11, 1973, с. 42.

- Retro Cameras, 2018, p. 258.

- Mark Herse. Zenza Bronica S2A – Early Experiences Review & Buyer’s Notes (англ.). 35mmc (6 июня 2021). Дата обращения: 8 февраля 2022.

- Ed Worthington. Camera review: Zenza Bronica S2A (англ.). Emulsive (23 июня 2017). Дата обращения: 8 февраля 2022.

- Современные фотографические аппараты, 1968, с. 34.

- Никон, как тебя понимать, 2003, с. 60.

- Никон, как тебя понимать, 2003, с. 29.

- Nikon F3 - Interchangeable Viewfinders (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Дата обращения: 24 июня 2014.

- Б. П. Бакст. Canon F1 new. Часть II (англ.). Фотомастерские. Kamera.ru. Дата обращения: 27 января 2013.

- Фотография: энциклопедический справочник, 1992, с. 100.

- Фотоаппараты КМЗ, история о «ЗЕНИТах». Архивы. Zenit Camera. Дата обращения: 21 сентября 2015.

- Ken Rockwell. Rangefinders vs. SLRs (англ.). Reviews. Персональный сайт. Дата обращения: 1 февраля 2014.

- Георгий Абрамов. Принцип действия дальномера, его достоинства и недостатки. Photohistory. Дата обращения: 2 ноября 2018.

- Nikon F2 High Speed 10 FPS (англ.) (недоступная ссылка). Camera Articles. Stephen Gandy's CameraQuest (10 июля 2009). Дата обращения: 10 марта 2013. Архивировано 13 марта 2013 года.

- CANON EOS 1N RS (недоступная ссылка). «Потребитель. Экспертиза и тесты». Дата обращения: 30 декабря 2013. Архивировано 30 декабря 2013 года.

- Фотоаппараты, 1984, с. 17.

- Richard de Stoutz. Nikkor Wideangle Lenses (англ.). Nikkor F-Mount Lenses. Nikon F Collection & Typology. Дата обращения: 24 июля 2013. Архивировано 27 июля 2013 года.

- Общий курс фотографии, 1987, с. 17.

- Практическая фотография, 1979, с. 14.

- Советское фото № 9, 1979, с. 37.

Литература

- Борис Бакст. Exakta — фотолегенда // «Фотокурьер» : журнал. — 2005. — № 4/100. — С. 4—11.

- Борис Бакст. Exakta — фотолегенда. Глава 8. Глаза для Экзакты // «Фотокурьер» : журнал. — 2006. — № 2/110. — С. 18—30. Архивировано 2 октября 2013 года.

- Борис Бакст. Первое детище Цейсса в стране социализма. Contax-S // «Фотокурьер» : журнал. — 2005. — № 5/101. — С. 18—25.

- Б. Бакст, И. Бажан. «Никон», как тебя понимать? — М.: «Фотокурьер», 2003. — С. 12—29. — 156 с. — ISBN 5-7853-0351-5.

- П. Бояров. Зеркальный видоискатель — плюсы и минусы // «Советское фото» : журнал. — 1979. — № 9. — С. 36, 37. — ISSN 0371-4284.

- Бунимович Д. З. Практическая фотография. — М.: «Искусство», 1979. — С. 12—15. — 72 с.

- А. Волгин. Снимаем на широкий формат // «Наука и жизнь» : журнал. — 1999. — № 11. — С. 74—80. — ISSN 0028-1263.

- П. Деревянкин. Каким должен быть затвор фотокамеры // «Советское фото» : журнал. — 1961. — № 6. — С. 30—32. — ISSN 0371-4284.

- Ермолаев П. Н. Золотой век Asahi Pentax // «Фотокурьер» : журнал. — 2006. — № 6/114. — С. 3—19.

- Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. — М.: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 284. — 447 с.

- Владимир Левашов. Лекция 1. Предыстория и открытие медиума // Лекции по истории фотографии / Галина Ельшевская. — 2-е изд.. — М.: «Тримедиа Контент», 2014. — С. 11—28. — 464 с. — ISBN 978-5-903788-63-7.

- Андрей ПАРШЕВ. Технология автофокуса. Объектив и автофокус: трагедия непонимания // Foto&video : журнал. — 2008. — № 2. — С. 82—87.

- В. В. Пуськов. Краткий фотографический справочник / И. Кацев. — М.: Госкиноиздат, 1952. — 423 с. — 50 000 экз.

- В. Самарин. Знакомьтесь: Canon EOS-A2e // «Фотомагазин» : журнал. — 1995. — № 4. — С. 8—10. — ISSN 1029-609-3.

- Суглоб В. П. Киевский завод «Арсенал» // 1200 фотоаппаратов из СССР / И. Вирковский. — Минск: «Медиал», 2009. — С. 442—501. — 656 с. — ISBN 978-985-6914-10-5.

- А. А. Сыров. Путь фотоаппарата / Н. Н. Жердецкая. — М.: «Искусство», 1954. — С. 29—32. — 143 с. — 25 000 экз.

- А. Трачун. Однообъективные зеркальные фотоаппараты // «Советское фото» : журнал. — 1986. — № 6. — С. 42. — ISSN 0371-4284.

- Фомин А. В. Глава I. Фотоаппараты // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 32—41. — 256 с. — 50 000 экз.

- Мишель Фризо. Новая история фотографии = Nouvelle Histoire de la Photographie / А. Г. Наследников, А. В. Шестаков. — СПб.: Machina, 2008. — 337 с. — ISBN 978-5-90141-066-0.

- М. Я. Шульман. Современные фотографические аппараты / Е. А. Иофис. — М.: «Искусство», 1968. — 110 с. — 100 000 экз.

- М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.: «Машиностроение», 1984. — 142 с. — 100 000 экз.

- М. Шульман. Методы точного измерения экспозиции // «Советское фото» : журнал. — 1968. — № 1. — С. 37, 38. — ISSN 0371-4284.

- С. Л. О сменных объективах к камерам с центральными затворами // «Советское фото» : журнал. — 1957. — № 7. — С. 61—63. — ISSN 0371-4284.

- «Поляроид SX-70» // «Советское фото» : журнал. — 1973. — № 11. — С. 41—42. — ISSN 0371-4284.

- Фотография: энциклопедический справочник / С. А. Макаёнок. — Минск: «Беларуская Энцыклапедыя», 1992. — 399 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-85700-052-1.

- Ihagee и её Exakta // «Фотомагазин» : журнал. — 1997. — № 5 (18). — С. 28—30. — ISSN 1029-609-3.

- Eaton S. Lothrop, Jr. & Jason Schneider. The SLR: How We Got From Here to Here (англ.) // Popular Photography : журнал. — 1994. — April (no. 4). — P. 42—44. — ISSN 1542-0337.

- Norman Rothscild. LSRs: more rich than you think (англ.) // Popular Photography : журнал. — 1969. — January (no. 1). — P. 122—125. — ISSN 1542-0337.

- John Wade. Ретрокамеры = Retro Cameras (англ.). — London: Thames & Hudson, 2018. — 287 p. — ISBN 978-0-500-54490-7.