Выступление Сталина по радио 3 июля 1941 года

Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина 3 июля 1941 года — первое обращение главы Правительства СССР Иосифа Сталина к советскому народу после начала Великой Отечественной войны (до этого 22 июня прозвучало обращение Молотова). Текст выступления был напечатан в газете «Правда» от 3 июля 1941 года, а позднее выпускался отдельно в виде брошюры.

Дата выступления

Тот факт, что Сталин не обратился к народу немедленно после начала войны, сразу вызвал у некоторых недоумение. Распространено мнение, что Сталин в начальный период войны постоянно или в течение длительного периода пребывал в подавленном состоянии или в прострации. Эта версия опровергается записями в журнале посещений кабинета Сталина. Только 22 июня его кабинет посетили 29 раз, в числе посетителей был Жуков, Ворошилов, Молотов, Ватутин. По воспоминаниям Молотова[1], Сталин не хотел высказывать свою позицию немедленно, в условиях, когда ещё мало что было понятно.

Целевая аудитория

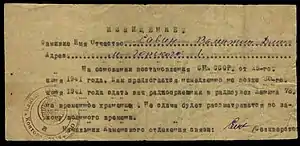

25 июня (за неделю до выступления вождя) постановлением СНК СССР «О сдаче населением радиоприёмных и радиопередающих устройств» населению было предписано в пятидневный срок сдать властям все имеющиеся на руках радиоприёмники и радиопередатчики. По официальной версии, это было сделано для того, «чтобы воспрепятствовать вражеской пропаганде»[2]. С нарушителями было обещано разобраться «по законам военного времени» (см. текст приводимого справа извещения). Исключение было сделано для иностранных дипломатов, иностранных журналистов и некоторых советских ответственных работников. Все остальные могли слушать только программу, транслировавшуюся по московской городской радиосети репродукторами проводного вещания (которое в прифронтовых городах к тому времени уже не функционировало). Кому было адресовано послание Сталина — является спорным вопросом. В изданных в перестроечное время мемуарах, командир партизанского отряда П. С. Воробьёв вспоминал о том, что ни ему, ни его ближайшим помощникам не довелось читать или слышать о выступлении И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года, и решение уйти в партизаны было принято ими на собственный страх и риск[3]. В связи с тем, что факт принудительного изъятия радиоприёмников не афишировался в послевоенной советской документалистике и мемуаристике (поскольку это порождало закономерный вопрос о том, каким образом тому или иному советскому гражданину удалось прослушать выступление Сталина или вообще любые передаваемые по радио сводки), радиоприёмники, сохранённые под страхом наказания втайне от советской власти, называются «не сданными оккупационным властям». О том, что все радиоприёмники уже были сданы в июне под угрозой расстрела в советские органы старались не упоминать. И. М. Боголепов, бывший сотрудник Московского Радиокомитета, перед войной направленный возглавлять Эстонское радио, в своих воспоминаниях указывает, что он в силу занимаемой должности составлял редкое исключение: «Как директор радио, я мог оставить у себя радиоприёмник (все прочие должны были сдать аппараты на третий день войны) и слышал каждодневные немецкие „зондермельдунг“ с фанфарами: там сдалось 200 тысяч красноармейцев, здесь чуть ли ни полмиллиона. […] Издали доносилась канонада. А в городе энкаведисты вели собственную войну, арестовывая пачками людей, заподозренных в том, что они пятая колонна фашистов»[4].

Содержание

Речь начинается словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Далее Сталин рассказывает о тяжёлом положении на фронте, о занятых врагом областях, бомбардировках городов; он констатирует: «Над нашей Родиной нависла серьёзная опасность». Он отвергает «непобедимость» немецко-фашистской армии, при этом приводя в пример поражения армий Наполеона и Вильгельма II (о Наполеоне говорил и Молотов)[5]. Неудачи первых дней войны объясняются выгодным положением немецкой армии. Сталин отрицает то, что заключение пакта о ненападении было ошибкой — оно помогло обеспечить полтора года мира.

Далее поднимается вопрос: «Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?». Прежде всего Сталин провозглашает необходимость всем советским людям «осознать всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране» и мобилизоваться; подчёркивается, что речь идёт «о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение». Далее говорится о борьбе с паникёрами и трусами, перестройке экономики на военный лад, необходимости всесторонней помощи Красной Армии, действиях при наступлении врага. В выступлении отражены положения директивы СНК ССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня[6].

Звучит призыв создавать народные ополчения и вести партизанскую войну в тылу врага, объявляется о создании Государственного комитета обороны. Далее подчёркивается: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма». Тотальная война за свободу Отечества должна слиться с борьбой народов Европы и Америки за их независимость и за демократические свободы. СССР не одинок. С ним — единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и угрозы порабощения гитлеровцами. США и Великобритания уже объявили о готовности оказать помощь СССР.

Значение

Выступление Сталина оформило реакцию советского народа на факт начала войны с Германией в её конструктивном ключе (желание дать отпор врагу, разбираться с возникающими трудностями), принявшую более устойчивый и организованный характер. В официальных документах в массовом количестве отмечается позитивное воздействие речи от третьего июля на состояние трудовой дисциплины населения, конструктивный характер трудовой мотивации[6].

Речь наметила новые ориентиры пропагандистской работы. Ранее насаждалось представление, что война будет вестись на чужой территории и малой кровью[6]; теперь надо было объяснить, почему события развиваются не так, чему также и служило данное выступление. После него официальная советская пропаганда стала актуализировать в сознании граждан представления о судьбоносности исторического момента, о необходимости выбора между жизнью и смертью[7].

Именно после этого обращения в оборот вошло словосочетание «Великая Отечественная война»[8], причём в тексте слова «великая» и «отечественная» употреблены раздельно[9].

Оценивая выступление Сталина, В. В. Путин сказал[10]:

Когда началась Великая Отечественная война… Сталин, несмотря на всю его достаточно жёсткую, если не сказать жестокую политику в отношении церкви, он обратился совсем по-другому[11] — «братья и сестры». И в этом был огромный смысл, потому что такое обращение не просто слова. Это было обращение к сердцу, к душе, к истории, к нашим корням, для того чтобы обрисовать, во-первых, трагизм происходящих событий, а во-вторых, побудить людей, мобилизовать их на защиту своей Родины.

Последствия

Практическим следствием ознакомления партийных и советских работников с выступлением Сталина стало повсеместное уничтожение документации (за редкими исключениями, вроде Смоленского архива, предвоенная документация советских органов и партийных инстанций на местах была уничтожена), массовое бегство всех номенклатурных работников с семьями, приближёнными и со всем имуществом, паника среди рядового населения из-за полной растерянности, скудности и противоречивости доводимой до его сведения информации, а также тотальная шпиономания:

Конечно, имеет огромное значение для создания паники то, что НКВД, например, погрузило на машины свои семейства вместе с трюмо, шкафами и пианино, и ещё позавчера многие из них уже уехали. […] По городу летает сгоревшая бумага, это жгут архивы. Никакой возможности разобраться в том, что происходит. И сколько ни силишься остаться спокойным в этом хаосе паники, невольно поддаешься этому стихийному чувству, и действительно, хочется бежать куда угодно, только бы бежать. […] С каждым часом все новые и новые сообщения об отъезде руководящих людей. […] Уезжают начальники самых разнообразных учреждений — от Академии до директоров магазинов и ресторанов. Архивы жгут везде. Это так замечательно реагируют на вчерашнее выступление Сталина по радио. Тов. Сталин призывал к созданию ополчения, партизанского движения в тылу противника, к тому, чтобы ничего не оставлять врагу. А истолковывают его призыв как призыв к уничтожению всего. В панике возникает немало нелепых эпизодов. Ловят изменников, диверсантов и шпионов. Дети и взрослые ведут каждого, кто кажется подозрительным, в милицию и НКВД. Подозрительными кажутся все плохо одетые и все хорошо одетые люди. Знаю уже несколько курьезов по этому поводу. Шпионов ловят целые дни. Сколько же из них действительно шпионов, трудно сказать.

— Хорошунова И. А. «Первый год войны»[12].

Результаты бегства партийных работников сказались очень быстро: повсеместно началась анархия и мародёрство, которые местами царили от момента бегства советских кадров до прихода немецких войск (что в разных местах составляло от нескольких недель до нескольких месяцев). Особенно повальным было бегство сотрудников НКВД, — как отмечает в своём дневнике прославленный советский партизанский командир Н. Н. Попудренко: «От первой бомбы — милиция и НКВД бросили своё здание, много оружия и боеприпасов. […] Люди в панике, рабочие бросали предприятия, служащие учреждения, милиция оставила свои посты; появились мародёры, начался грабёж магазинов и складов. Проходившая 5-я Армия через город не имела хлеба, так как хлебозавод из-за отсутствия рабочих остановился. В этот критический момент в городе я остался один (по своей инициативе и совести). […] С наганом в руках я мобилизовывал всех людей для борьбы с пожаром и боролся с мародёрами». Аналогичные свидетельства содержатся в дневниках и записях других партизанских командиров (по понятным причинам не издававшихся в советское время)[13].

Анализ

Е. Е. Чижевская в своей статье «Критический дискурс-анализ в историческом исследовании»[14] выбрала данную речь для примера демонстрации возможностей метода. По мнению исследователя, цель речи Сталина — рассеять сомнения, недоверие, тревогу и мобилизовать народные силы на противостояние фашистскому нашествию. В своём выступлении он взывает, прежде всего, к чувству патриотизма, как к средству, смягчающему, удаляющему разногласия. На протяжении всего своего обращения Сталин создаёт аудиторию, формирует имидж, выгодный для него самого; аудитории он даёт почувствовать свою уникальность, ссылаясь на великий русский народ. Сталин предлагает своей аудитории активную роль в борьбе с врагом; принятие такой роли влечёт за собой обязательство активного участия в войне каждого отдельного человека, что и является основной задачей речи. В дискурсе Сталина также подчёркиваются положительные качества Мы-Группы и отрицательные качества Они-Группы: используется дискурсивная стратегия положительной саморепрезентации и диффамации врага. Частотное местоимение «Мы» объединяет оратора и слушателей, обобщая их в одно целое, объединяет аудиторию вокруг позитивного имиджа советского правительства и советского народа в целом. Тон в данном дискурсе Чижевская характеризует как серьёзный; обращение выдержано в простом и понятном стиле, что призвано создать впечатление прямоты и откровенности. Апелляция таким чувствам, как патриотизм, создание привлекательной роли для аудитории, интимизация — основные модели стратегий того, как Сталин риторически пытается добиться поддержки народа.

Примечания

- Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым : Из дневника Ф. Чуева / Послесл. С. Кулешова. — М.: Терра, 1991. — 623 с. — ISBN 5-85255-042-6.

- Союзники: Проблемы и результаты сотрудничества. // Исторический архив. — 1995. — С. 89.

- Воробьёв П. С. Имени комсомола. — Мн.: «Беларусь», 1984. — С. 14.

- Боголепов И. М. В отмщение за Мадрид: мемуары жертв холодной войны. — Б. м.: Самиздат, 1977. — С. 88.

- Дацишина М. В. Тема Наполеона и войны 1812 г. в советской и нацистской пропаганде в ходе Великой Отечественной войны // Вопросы истории. — 2011. — № 6. — С. 149.

- Сомов В. А. Формы социального реагирования населения на начало Великой Отечественной войны: (по материалам Волго-Вятского региона) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2011. — № 3. — С. 195—196. (недоступная ссылка)

- Назаров А. И. Эволюция информационно-пропагандистской работы в среде молодежи на начальном этапе Великой Отечественной войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2009. — № 3 (4). — С. 128—131. — ISSN 1997-292X. Архивировано 29 октября 2013 года.

- И. В. Сталин, Выступление по радио 3 июля 1941 года.

- «великая война», «отечественная война», но не «великая отечественная война»

- Интервью к фильму «Второе крещение Руси» на официальном сайте президента России

- Как его учили в духовном училище и духовной семинарии

- Хорошунова И. А. Первый год войны. // Егупец:. — 2001. — № 9 — С. 11-12.

- Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941—1944. — М.: Центрполиграф, 2010. — С. 136, 230.

- Чижевская Е. Е. Критический дискурс-анализ в историческом исследовании // Методология исследования политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. — Мн.: Издательский центр БГУ, 2008. — Вып. 5. — С. 177—182. — ISBN 978-985-476-644-7.

Ссылки

- Аудиозапись выступления (MP3)

- Сталин И. В. Выступление по радио Председателя ГКО 3 июля 1941 года. 03.07.1941. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

- Прохожие на улицах, площади слушают радио.