Верхний Спасо-Преображенский монастырь

Верхний Спасо-Преображенский монастырь (в дальнейшем Верхне-Успенский мужской единоверческий 3 класса монастырь) — старообрядческий, а позднее единоверческий мужской монастырь в окрестностях города Николаевска (ныне Пугачёва) Саратовской области, существовавший в XVIII—XX веках.

| Монастырь | |

| Верхний Спасо-Преображенский монастырь | |

|---|---|

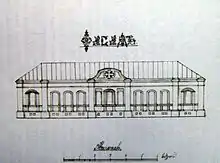

Верхне-Спасо-Преображенский монастырь в середине XIX века | |

| 52°02′51″ с. ш. 48°55′07″ в. д. | |

| Страна |

|

| Город | Николаевск |

| Конфессия | старообрядчество→ единоверие |

| Епархия | Самарская и Ставропольская епархия |

| Тип | мужской |

| Дата основания | 1764 год |

| Основные даты | |

|

|

| Дата упразднения | 26 января 1918 |

| Статус | упразднён |

Был основан как старообрядческий, вскоре стал всероссийским духовным центром старообрядчества, обладал огромными богатствами, сравнимыми с крупнейшими православными монастырями. Среди прочих иргизских монастырей дольше всех сохранял независимость, однако в 1841 году был насильственно обращён в единоверческий. В таком качестве действовал до установления Советской власти в регионе, после чего был закрыт.

Появление старообрядцев на Иргизе

Окрестности рек Большой и Малый Иргиз уже с начала XVIII века[1][2] становились местами поселения старообрядцев, несмотря на постоянные угрозы нападений кочевников. В 1727 году архиепископ Казанский Сильвестр докладывал Синоду[3], что «по реке Киргизе (Иргизу) из верховых городов и уездов живут раскольники, убегая от изыскания, с женами и детьми, многолюдно». Власти периодически предпринимали поиски таких поселенцев с помощью воинских отрядов[4], но, несмотря на подобные преследования, местность привлекала всё новых переселенцев. К 1760-м годам в районе проживало «более тысячи российских подданных»[5]. Возник ряд слобод.

Император Пётр III почти сразу после воцарения отправил на рассмотрение в Сенат указ о дозволении всем старообрядцам, бежавшим ранее за границу, беспрепятственно возвращаться в Россию с правом свободы вероисповедания[6]. Г. Р. Державин предполагал, что подобный указ появился под влиянием поданного Иваном Серебряковым, крестьянином одного из центров старообрядчества деревни Малыковки, проекта о заселении слабозаселённых мест по Иргизу переселенцами-старообрядцами из Польши[7]. Екатерина II в декабре 1762 года подтвердила прежний указ, дополнительно пообещав переселенцам освобождение от податей на 6 лет и земельные наделы. Указ стал основным источником для колонизации Саратовского края в XVIII веке — согласно архиепископу Филарету, только в 1763 году из польской слободы Ветки, бывшей долгое время старообрядческим центром, на Иргиз переселилось около 20 тысяч человек[8]. Вместе с переселенцами из Европы на Иргиз втайне потянулись и переселенцы из внутренней России, которым порой тоже удавалось получить земельные наделы[9].

Вскоре в иргизских слободах появилось несколько старообрядческих монастырей, основанных выходцами из Польши.

История старообрядческой обители

Основание

Точная дата основания монастыря не известна. Исследователи истории раскола в Саратовской губернии Иван Добротворский и Николай Соколов полагают, что скит был основан в 1762 году[10]. Этот же год указан в сборнике сочинений бывшего саратовского епископа Иакова (Вечеркова) «О расколе беглопоповицкой секты в Саратовской губернии» и в составленном в 1827 году «Статистическом описании монастырей»[10].

Однако ещё в начале XIX века саратовский губернатор Петр Беляков отмечал, что 1762 год как дата основания обители безосновательна, указывая, что императорский указ вышел лишь 14 декабря, и добраться из Польши до отдалённого Иргиза за оставшиеся две недели было просто невозможно[11][12]. Беляков соотносил время основания монастырей с серединой 1770-х годов[13][12], что косвенно подтверждается отсутствием иргизских монастырей в списках раскольников по губернии, плативших двойной оклад, в 1778 году[13][12]. А так как по указу Екатерины II освобождение от податей было выдано на 6 лет, то обители должны были быть основаны не ранее 1772 года.

Современный российский учёный С. П. Полозов считает, что обитель была основана несколько позже 1762 года[14], другой современный исследователь А. Наумлюк полагает, что монастырь был основан в 1764 году[12], ему вторит и ещё один историк Ирина Полозова[15].

Основателем считается выходец из польской слободы Ветка Исаакий с братией из 11 иноков и 14 бельцов[16]. Они обосновались в живописном месте на левом берегу реки Иргиз, на полуострове между рекой и озером Калач. При строительстве Исаакиев скит находился примерно в 8 верстах от будущего центра Николаевского уезда Мечетной слободы (ныне Пугачёв)[17].

Ранние годы

Долгое время в монастыре сохранялось собственноручное завещание его основателя Исаакия, в котором он убеждал свою братию и будущих насельников монастыря соблюдать древнюю веру, во всей строгости следовать требованиям нравственности и украшаться добродетелями — только при таком условии монастырь будет существовать долго и прочно[16]. Судя по всему, Исаакий был человеком образованным, глубоко религиозным, строго нравственным, искренне верившим в правоту своих убеждений, и старавшимся утвердить их и в душе подчинённой ему братии[18]. Монахи вели строгую аскетичную жизнь, что снискало им уважение среди местных старообрядцев. По переписи 1762—1765 годов вскоре после основания в Исаакиевском скиту проживало уже 37 человек[15].

И хотя изначально скит особо не отличался от многочисленных аналогичных, разбросанных по Саратовской губернии[18], но насельники монастыря, посчитав, что свобода богослужения, данная им императорским указом, распространяется и на строительство часовен и храмов, занялись церковным строительством[19], что заметно увеличило влияние обители на духовную жизнь в регионе. В 1764 году в обители была построена часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы[20]. Митрополит Макарий в выдержавшем не одно издание труде «История русского раскола, известного под именем старообрядства» писал, что первая часовня появилась в монастыре лишь в 1770 году[21], однако уже 21 июля 1768 года эта часовня обсуждалась в отношении Священного Синода в Сенат, что позволяет считать его утверждение ошибочным[20]. С этого времени началась активная публичная деятельность монастыря по окормлению старообрядческой паствы[15]. Миряне активно обращались в обитель за поучениями и разъяснениями Писания, совершением обрядов, монастырь стал местным духовным центром, быстро развиваясь[22]. Молва о святости иргизских отшельников быстро росла. Приблизительно в 1774 году недалеко от мужской обители был основан женский скит, впоследствии оформившийся в Верхне-Покровский монастырь.

Расцвет

Эпоха расцвета монастыря неразрывно связана с именем его второго настоятеля Сергия (Юршева).

Сергий был сыном московского купца, известного старообрядца и бежал от преследований в Польшу[21]. В 1776 году Сергий воспользовался указом Екатерины II о позволении раскольникам возвращаться в Россию[5]. При переходе границы он назвался русским уроженцем, якобы не помнящим, где он родился и кем был привезён в Польшу[23].

В том же 1776 году[24] Сергий появился в Исаакиевом скиту, где скоро приобрёл уважение среди насельников монастыря, явно выделяясь из них как московский уроженец и сын известного раскольника да и как человек трезвомыслящий, грамотный и начитанный[25]. Вообще в монастыре была большая нехватка образованных людей. Так в ходе восстания Пугачёва один из старцев говорил про грамотных людей в обители: «таковых в монастыре нет; набралось было человек двадцать, да и те от команды сыщиков разбежались»[26].

Уже спустя год после своего появления Сергий играл весьма важную роль в управлении монастырём. Исаакий даже отправил его в Москву для налаживания связей между иргизскими и московскими старообрядцами. Из Москвы Сергий вернулся не один, он выпросил у Михаила Калмыка, считавшегося в ту пору верховным отцом поповщины[27], священноинока Иеронима для отправления треб, чтобы было весьма необходимо для всех старообрядцев Иргиза, где уже два года не было священников.

В 1780 году основатель и настоятель скита Исаакий скончался. Перед смертью он указал на Сергия как на своего преемника, с чем братия и согласилась: именно с именем Сергия, уже известного в старообрядческом мире как неколебимый «адамант благочестия», они связывали свои надежды, и никто в обители не мог сравниться с ним в славе. Однако Сергий с неохотой принял предложенный пост, отговариваясь молодостью и неопытностью. Насколько искренними были его отговорки — неизвестно, но всё-таки 3 мая 1780 года скитниками был составлен следующий документ[28]:

Благоволением и Благостию Бога Отца Вседержителя…Собравшиеся мы вси, братия Верхне-Исакиева скита, для избрания настоятеля во свою обитель, и по всему общему братскому нашему совету выбрали мы в своем обществе в строители инока Сергия, на исправление всяких монастырских нужд, как духовных так и земных. А ему бы настоятелю, иноку Сергию, наипаче всего попечение иметь об общем молитвенном храме…, чтобы не был он скуден церковною службою… И нам бы всем братием, иже под рукой его пребывающим, во всем богоугодном деле безпрекословное повинение имети, а настоятелю бы с нами правильно и отечески нас научати… Ему, настоятелю, отнюдь бы никакого дела, которое до монастыря следующаго, собой не определяти, но в совете с собой имети казначея… А паче чаяния какое дело великое случится, до всего монастыря и до всей братии касающееся, то всей бы братии на собрании дело то представляти и братски со смирением о случившемся деле советовати."

Кроме того, настоятелю предписывалось следить за выполнением монастырского устава согласно наставления Макария, митрополита московского, чтобы «старцы у себя не имели и не пили хмельного и горячего вина; дабы не завелось в монастыре бесчинство и от бесчинства всякое худое дело производится, то есть разорение святоотеческому и иноческому житию».

Сергий активно принялся за исполнение наказа братии, он составил устав общежития, ввёл общую трапезу. Устав Сергия не известен историкам, однако сохранился устав Нижне-Воскресенского монастыря[29][30], о котором известно, что он создан по аналогии с уставом Верхне-Успенского[31][32]:

- Всеми силами пещись о братии.

- Иметь при себе 12 человек из братии для совета, без которого не делать никаких дел.

- В церквах иметь кружку с подаяниями, которые идут исключительно священникам.

- Если кто из братии станет виновным, то его кормить, воли не лишать, а наказывать лишь по определению с советом.

- Все суммы подношений поступают к настоятелю, но шнуровые книги прихода-расхода проверяют старцы.

- Для получения подношений в письмах назначить особого поверенного, который будет их получать, записывать в книги, передавать настоятелю, а тот передает казначею или уставщику церкви.

- Приходящих на богомолье или для житья ни под каким видом без Совета не принимать.

- Для приезжих казначей выделяет все потребное.

- Без Совета и казначея настоятелю никуда самовольно не ездить.

- Трата денег настоятелем лишь после согласия Совета и казначея.

- Если кто-то из братии окажется виновным в преступлении выдавать того в присутственные места по желанию всей братии.

- Излишнего скота не держать, а для ухода за ними держать соответственное число работников.

- Если настоятель не будет все это исполнять, Совет доносит об этом другим настоятелям, если же настоятель не подчиняется избирается новый.

Вскоре, благодаря связям с богатыми купцами-старообрядцами из Москвы и Поволжья, а также благодаря своей известности, Сергию удалось выхлопотать и разрешение местных властей на строительство постоянного храма вопреки существовавшему законодательству Российской империи, запрещавшему старообрядцам строительство церквей. К существовавшей часовне был пристроен алтарь[33][34], и новая церковь освящена во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.

.jpg.webp)

Подробности этого события описаны только в сочинении митрополита Макария[35], не отличающемся достоверностью источников[36]. По Макарию дело происходило так: Сергий сначала ходатайствовал к властям о разрешении починить часовню после пожара. Получив же такое разрешение, он незамедлительно построил новую пятиглавую церковь с колокольней, называя её по-прежнему часовней, и обратился с новым ходатайством: разрешить поставить в этой часовне временную полотняную церковь, принесённую им из-за границы, чтобы иметь возможность отслужить несколько обеден, дабы пополнить запасы святых даров. Священноинок стараниями Сергия уже появился в монастыре несколькими годами ранее. И вновь разрешение было получено, но церковь обернулась не временной, а постоянной[37][38].

В вопросе о существовании и происхождении временной церкви среди историков единого мнения нет. По общепризнанной точке зрения он сумел пронести из Польши в Россию походную складную церковь, предусмотрительно записав её в паспорт, и во многом именно это дало ему возможность обустроить церковь в монастыре[39]. Однако Макарий, полагал, что вместо церкви Сергий пронёс через границу пустой холст, намотанный на палки[21]. По его мнению, Сергий изначально поставил себе целью сделаться главою всей иргизской общины[40] для чего и придумал такой далеко идущий план. Однако Николай Соколов, описывая в своём сочинении «Раскол в Саратовском крае» версию митрополита Макария, отмечает, что такие дальновидные планы захвата власти на Иргизе, какие приписывает Сергию Макарий, совершенно не вяжутся с дальнейшей его биографией[25].

Так или иначе, но в обители появилась первая полноценная церковь[41], в монастыре открылось служение божественной литургии, и скит получил название Верхнего монастыря. Это стало началом расцвета Иргизских монастырей. Известие о формальном разрешении богослужения на Иргизе быстро разлетелось по стране, и в монастырь потянулось множество богомольцев со всех концов России: Урала, Дона, Волги, Сибири, Санкт-Петербурга[37]. Кто-то шёл для поклонения святым местам, веря в распространившуюся легенду, что места для строительства монастырей на Иргизе указаны свыше, и будто бы там почивают нетленные мощи святых подвижников. Другие шли за святыми дарами. Вскоре тесная Введенская церковь уже не могла вместить всех желающих, а священноинок Иероним не успевал уже свершать все нужные требы. Остро встал вопрос о расширении числа священников[42] и строительстве нового храма.

Сергий написал сочинение «Обыскательное разсуждение», в котором он доказывал, что без перемазывания никак нельзя принимать священников, осквернённых «обливательным крещением». Но исправлять священников и очищать их от скверны путём миропомазания можно только там, где есть истинная церковь и истинное миро. После отпадания от беглопоповицкого толка Стародубья церковь и миро существовали лишь в одном месте: Верхнем монастыре. Эту свою идею Сергий довольно тщательно замаскировал в рассуждениях и ссылках на канонические правила и свято-отеческие установления. Кто-то из старообрядцев не понял тайный смысл сочинения, кто-то понял, но не пожелал принять[43].

В первую очередь недовольство подобным возвышением Сергия высказал Антоний, настоятель соседнего Филаретова скита[44]. Он заявил, что при острой необходимости старообрядцы могут принимать православных священников и без дополнительного перемазывания, и подкрепил свои слова делом, приняв в монастырь без исправления некоего попа Василия[45]. Сергий ответил созывом собора, состоявшегося 2 августа 1782 года «при церкви чеснаго и славнаго Введения в храм Божией Матери». Собор окончился ничем, все стороны остались при своём мнении.

5 марта 1783 года в Верхнем монастыре вновь было созвано «полное общее собрание». И теперь большинство высказалось в пользу Сергия, приняв и утвердив правила перемазывания, утверждённые собором 1780 года на Рогожском кладбище в Москве[46].

Тем временем, благодаря непрепятствованию со стороны гражданских властей и щедрым пожертвованиям со всей России в монастыре был построен новый храм. 19 декабря 1783 года он был освящён во имя Успения Божьей Матери, монастырь отныне стал именоваться как Верхне-Успенский. На торжественную церемонию освящения нового старообрядческого храма, столь редкую в Российской империи, прибыло множество верующих, в основном саратовских, вольских и хвалынских купцов. Тем же днём Сергий собрал в монастыре «всеобщественное собрание», предложив присутствующим так или иначе окончательно разрешить вопрос о перемазывании[47].

Всеобщественное собрание приняло «свято-правильное разсмотрение и объяснительное святой церкви и всему христианству общее положение»[48]:

- чтобы имела в себе святая христианская церковь свято-законное всякое во всём определение, по свято-апостольским и свято-отеческим святым правилам обдержным и смотрительным;

- чтобы употребляла их каждое в своё время, а не так как некоторые от святой церкви заблудники не во своё время употребляли свято-апостольские и свято-отеческие предания, от чего и заблудиша, за что и прияша на себя от святой церкви клятву, а не благословение;

- чтобы не принимала обливаемых малороссийским крещением и происшедшей от обливанцев хиротонии и к священнодействию чтобы отнюдь таковых не допускала, а которые священники от обливанцев приняты, то те в своих местах оставлены и молчанию преданы;

- чтобы нигде вновь не принимали пришедших священников, кроме святой церкви, для лучшего законоправильного во всем рассмотрения;

- когда хотя где по какой необходимой нужде какого вновь пришедшего священника и примут, то о том бы в скорости дать от того места знать ко святой церкви, для союзолюбовного ко святой церкви покорения

Учитывая, что святая церковь для старообрядцев существовала только в одном месте в России, по сути такое решение на неопределённое время закрепляло за Верхне-Успенским монастырём привилегию принимать беглых священников, а Сергия ставя фактически во главе всего беглопоповского толка[39]. Из подписей к документу видно, что к этому времени в Верхнем монастыре было четыре священника, один иеромонах, один иеродиакон и один диакон, что позволяло проводить богослужения со всем благолепием[49].

Но не сразу все старообрядческие общины России приняли решение собора, и Сергию даже пришлось написать новое сочинение «Беседословие с сомнящимися о святой церкви и православном священстве»[50]. В нём он вновь отстаивал положения из прежних своих трудов: что обливательное крещение — коренная язва русской церкви и главная ересь, что нет теперь на Руси ни одного православного епископа, так как одни сами крещены обливательно, другие поставлены обливанцами, третьи находятся в тесной связи с ними, в том числе и грузинские епископы, и Алексей переяславский, и Иларион астраханский. Писал Сергий, что только в Успенском иргизском монастыре неизменно сохранилось апостольское учение, правильное священноначалие и такое же совершение таинств, а потому только он, только святая церковь, имеет право «по нужде или смотрительству времени допускать пременение закону». После чего Сергий обстоятельно и со ссылками на решения раннехристианских соборов доказывал, что такое отступление от церковных правил, как принятие беглого священника из другой церкви вопреки шестому правилу Антиохийского Собора[51], в принципе возможно и по необходимости приемлемо[52].

И «Беседословие» сработало, поповцы покорились, уступили и сибирские старообрядцы, и прочие сомневающиеся, полагая отныне каноническим церковное положение всеобщественного собрания 1783 года[53]. Монопольное право Иргизских монастырей исправлять беглых священников более не оспаривалось, теперь беглопоповские старообрядческие общины со всей России для исправления церковных треб принимали только священников, помазанных в иргизских монастырях. Это сильно подняло авторитет монастырей среди старообрядцев[15]. Со времен откола Стародубья впервые для поповского старообрядчества появился авторитет, высшее руководство и видимая законность. Учитывая эти заслуги Сергия, а также его работы по установлению монастырской жизни на Иргизе, современники присвоили Сергию титул «строителя», которым он весьма гордился[54].

Тем временем и прочие иргизские монастыри следовали примеру Сергия: были приняты уставы, началось церковное строительство, обители получили окончательные наименования по названиям престолов в храмах: Нижне-Воскресенский, Средне-Никольский и Верхне-Успенский. Иргизские монастыри вскоре стали всероссийским центром старообрядчества[17], а Верхне-Успенский был наиглавнейшим из них. Начался период блеска и славы Иргизских монастырей. Ряд исследователей сравнивает влияние иргизских монастырей с такими православными центрами как Киев или Афон. Герои романа П. И. Мельникова так говорят о монастырях[55]:

«Как по падении благочестия в старом Риме Царьград Вторым Римом стал, так и по падении благочестия во святой Афонской горе второй Афон на Иргизе явился… Поистине царство иноков было… Жили они беспечально и во всем изобильно…»

Изгнание Сергия

6 июля 1786 года в Верхне-Успенском монастыре состоялись выборы нового настоятеля, однако ни причина отставки Сергия, ни имя его преемника неизвестны[56]. Впрочем, в 1790 году Сергий вновь был на посту настоятеля — 18 июля в этом звании он отправлял свои известные «Вопросы» Никифору Феотоки. К этому времени Сергий, вероятно, уже задумал войти в соглашение с синодальной церковью, и принимать в дальнейшем священников не беглых, но благословлённых епископом. Но такое отступление от старых традиций, отказ от царившего в беглопоповской среде непреклонного мнения о еретичестве синодальной православной церкви не было принято ни монастырской братией, ни соседними обителями, ни влиятельными старообрядческими общинами Вольска. Когда намерения Сергия о переходе в единоверие стали ясны, его не спасли былые заслуги, он был отстранён с поста настоятеля[57], предположительно в конце 1791 года[56].

В одной из биографий Сергия есть сведения, что некоторые иноки из братии даже попытались убить бывшего настоятеля, но он был спасён неожиданно приехавшим исправником. При этом покушавшиеся избежали наказания благодаря подкупу чиновников со стороны богатого старообрядческого купца Расторгуева[56]. Однако спустя год стало ясно, что сменивший Сергия на посту настоятеля Кирилл был совершенно непригоден к такой должности, при нём монастырь фактически подвергся разгрому, имущество обители открыто расхищалось, так что уже спустя год обитель имела весьма жалкий вид. Братия вновь обратилась к Сергию с просьбой занять место настоятеля. Тот несколько раз отказывался, но в итоге согласился «главным образом по убеждению вольских купцов»[56].

Сохранился акт избрания от 28 января 1793 года, засвидетельствованный исправником[58]:

Будучи на общем собрании, паки избрав, упросили мы всею братией быть над нами настоятелем бывшего строителя Сергия, с тем, чтобы всем нам единодушно у него, настоятеля, быть во всяком послушании, как долг и чин повелевает инокам; и при всем его, настоятеля, обязуемся все мы иметь, яко первейшего нашего пастыря во всяком от нас почтении; и между себя всей братии жить в совершенном согласии, безраздорно, и во всяких дурных, а паче в пьянственных делах отнюдь никому из нас как старцам, так и бельцам, не обращаться и хмельных напитков никому из нас у себя в кельях… ни под каким видом не иметь.

Заручившись такой бумагой, Сергий стал править монастырём твёрдой рукой, так что уже через два года монастырь восстановил свой прежний вид. Правда многие иноки не выдержали строгости его управления и оставили обитель, уехав на Урал или на Дон. Но в 1795 году Сергий вновь принялся за пропаганду единоверия и вновь был отстранён с поста настоятеля решением «полного собрания иночества и гражданства». Его место занял бывший солдат Исаакий, человек безграмотный и глухой[59].

Сергий, однако, не оставил попыток вернуть власть в монастыре. Он подал казанскому архиерею Амвросию, прошение, в котором, называя себя строителем Успенского иргизского монастыря, от имени всей братии ходатайствовал о назначении в обитель православного священника на определённых условиях[60]: с нахождением в ведомстве Казанской епархии, и дозволением отправлять богослужение по старопечатным книгам[61]. Амвросий с радостью согласился, последовало прошение в Синод, которые было относительно быстро удовлетворено благодаря содействию митрополита Гавриила и Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. В высочайшем рескрипте 19 июня 1796 года на имя казанского архиепископа Амвросия последовала желаемая резолюция[61] о переводе Верхне-Успенского монастыря в единоверие.

Но в монастыре вовсе не собирались принимать Сергия в качестве настоятеля. Его послушника, присланного с известием о скором приезде, отлучили от общения, запретив с ним есть, пить и молиться, даже кормить его стали из особой посуды. Священнику, который даровал послушнику по приезде прощение и очищение от скверны пребывания в пути, пришлось в буквальном смысле слова вымаливать себе прощение перед братией по наспех придуманному обряду, так как и его сочли осквернённым. Был созван собор с участием старцев из соседних обителей, который постановил Сергия не допускать в монастырь не только к начальствованию, но даже для жительства[62]. Старцы также обратились в суд с соответствующим заявлением.

25 октября 1796 года Сергий обратился за помощью к исправнику Петру Безобразову с просьбой дать ему провожатых до монастыря[63]. Согласно указу наместнического правления и распоряжению губернатора старцам было объявлено, что Сергию дозволяется вернуться в монастырь. Впрочем, до получения особых распоряжений Сергию предписывалось никак не вмешиваться в дела обители. Сергий попросил разрешения произвести опись монастырского имущества, так как верные ему иноки сообщали, что оно разворовывается. Для этого исправник выделил ему в помощь дворянского заседателя Никифорова и регистратора Уфимцева. 28 октября Сергий прибыл в монастырь. Оказалось, что действительно многое из монастырского имущества пропало: холстов, сукна, стали, железа, овчин и прочего не досчитались более чем на 2 тысячи рублей. Однако, вопреки прямому приказанию исправника, получив изрядные взятки Никифоров с Уфимцевым отказались описывать имущество и уехали[64]. Сергий остался в монастыре, но его не допускали ни в церковь, ни в келарню, не давали ему никакой еды, кормила его родная сестра, инокиня Александра. Из обоих храмов иноки вынесли в келарню ризы, книги, стихари, подсвечники и т. д., а сами церкви заперли, и сами службу не проводили, и Сергия не допустили. Бывшему настоятелю вновь пришлось искать помощи у властей. Около 20 его сторонников из братии выдали ему письменную доверенность к казанскому архиерею просить прислать иеромонахов и иеродиаконов, с которой Сергий обратился с Синод[65].

Борьба Сергия была обречена на провал, теперь ему противостоял его бывший приятель, всемогущий откупщик Василий Злобин, который ранее поддерживал идею обращения в единоверие, а теперь же отказался от неё, оставшись верным старообрядчеству. Вся поддержка Сергия верховными иерархами православной церкви не могла ничего противопоставить влиянию взяток Злобина непосредственным исполнителям высшей воли. Все сторонники бывшего настоятеля были изгнаны из монастыря. А отправленный в монастырь губернатором советник губернского правления, полковник Александр Иванчин, проезжая через Вольск, остановился у Злобина, после чего вовсе не был расположен помогать Сергию. На предложение губернаторского посланца принять Сергия братия отвечала: «мы ни указа, ни архиерея, ни всего синода не слушаем, ибо мы не старцы, а мужики: мы платим подушныя, дворцовыя, рекрутския и прочия все государственные тягости, признавать великороссийскую церковь за православную и молиться за царскую фамилию, синод и епархиального архиерея — не согласны, ибо все они еретики». Иванчин настаивать не стал, а посоветовал Сергию уходить из монастыря. Сергий был вынужден подчиниться[66].

Монастырь в эпоху Павла I и Александра I

После изгнания Сергия в 1797 году новым духовным лидером иргизских монастырей стал настоятель Нижне-Воскресенского монастыря Прохор, пользовавшийся большим уважением в обителях, а также покровительством властей[17]. В начале 1797 года по поручению взошедшего на престол Павла I монастыри с визитом посетил владимирский губернатор Павел Рунич, бывший его доверенным лицом. Рунич остался доволен увиденным и писал Прохору, с которым подружился[67]:

«Мне весьма будет приятно, если вы, как по своему монастырю, так и по прочим монастырям иргизским, настоятелей и братию уверите, что могут они о своих нуждах ко мне относиться, дабы я, будучи об оных известным, нашелся в состоянии показывать вам и им законные мои услуги и пособия…»

И услуги Рунича не раз пригодились Верхне-Успенскому монастырю. Вскоре после визита Рунича в Саратовскую губернию, по его приглашению в Санкт-Петербург отправились настоятель Воскресенского монастыря и новый духовный лидер всех иргизских обителей Прохор и старец Иосиф из Верхне-Успенского монастыря. В ходе визита они неоднократно были удостоены аудиенции у Павла I и имели возможность высказать ему свои жалобы и пожелания[68]. Павел I весьма благосклонно отнёсся к иргизским делегатам. И 31 августа 1797 года последовал указ об освобождении монахов иргизских монастырей от рекрутской повинности[69], также он разрешил строительство новых церквей и келий, фактически легализовав монастыри[68].

Вскоре монахам обители пришлось ещё раз прибегнуть к помощи Рунича. 7 октября 1798 года в монастыре произошёл пожар. Вспыхнувший от неугасимой лампады огонь уничтожил оба храма вместе с 47 кельями. Преемник Исаакия на посту настоятеля, инок Мамонт незамедлительно через Прохора уведомил Рунича о случившемся несчастье, причинившем монастырю убытков до 100 тысяч рублей. Рунич обратился с ходатайством к императору и 16 ноября получил рескрипт: «…касательно погорения церквей в Верхне-Успенском старообрядческом монастыре сказать вам здесь я имею, что… на построение на построение всех оных погоревших церквей нужное число денег повелеваю выдать вам из казны моей»[70]. 18 декабря «нужное число денег» было определено в 12 тысяч рублей, с замечанием, что этой суммой и «ограничиться должно»[70].

Узнав о царской милости, братия принялась за работу. Уже через месяц была построена маленькая деревянная церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы, освящённая 10 января 1799 года на спасённом от огня антиминсе. Вместо сгоревших келий было построено около 60 новых. Кроме того началось строительство большого каменного храма по проекту, удостоившемуся высочайшего одобрения. По этому же проекту была построена и деревянная колокольня, на которой установили часы работы Кулибина[71]. Из казны иноки потратили всего 6 тысяч рублей, вероятно опасаясь продемонстрировать неумеренность.

Новый каменный храм был готов только в 1803 году. К этому времени, из-за перемен на троне освящать храм без особого разрешения монахи не решились. Вновь пришлось обратиться к Руничу, бывшему в это время вятским губернатором. Тот через министра внутренних дел Кочубея передал прошение старообрядцев Александру I и получил нужное разрешение. Уведомляя об этом нового настоятеля обители Гавриила 20 октября 1803 года Рунич добавляет: «По освящении же церкви, как об оном, так и о том, одного ли монастыря священник или и прочих монастырей священники совершали обряд сей, не оставьте меня уведомлением»[71]. 21 ноября вольский земский суд официально уведомил братию о разрешении. Однако освящение состоялось только в середине 1804 года[72]. Причины такой задержки не очень ясны. По одному предположению храм был ещё не готов, просто ходатайство начали заблаговременно, зная о бюрократических проволочках подобных прошений. По другому, в монастыре больше не было антиминса взамен сгоревшего в Успенской церкви. Саратовский епископ Иаков писал, что долго искали антиминс, освящённый в честь Успения, но безуспешно. Тогда Прохор купил за 50 рублей краденый антиминс, освящённый в честь Преображения[72].

9 июня 1804 года в монастыре состоялось освящение нового храма во имя Преображения Господня. На церемонию из разных частей страны приехали: «иеромонахи 2 и 2 иеродьякона, 10 попов, 6 дьяконов и старообрядцы различного звания, а именно: уральского войска старшин, имеющих штаб и оберофицерские чины 27; рядовых казаков 500, донского войска старшин 10, рядовых 35; сибирских купцов: екатерининских — 27, пермских — 30, иркутских — 20, казанских — 35, самарских — 45, саратовских — 260, вольских — 120, хвалынских — 80, астраханских — 30, из различных губерний земледельческих крестьян и прочего звания мужеска пола до 4000, а всего 5537 человек»[15][73]. Такое число гостей наглядно свидетельствует об огромном влиянии иргизских монастырей вообще и Верхне-Спасо-Преображенского (так он отныне стал называться) в частности на духовную жизнь в России, составлявшем ощутимую конкуренцию официальной Русской православной церкви[17].

В 1805 году по инициативе настоятеля Гавриила в монастыре состоялся крупный и торжественно обставленный собор для обсуждения «последне-временных обстоятельств». Судя по всему, в беглопоповской среде вновь возникли внутренние колебания, разлад, переход различных членов общин к другим толкам. В составленном акте старообрядцы прямо заявляют, что многие отошли от старой веры, перейдя в единоверие или примкнув к никонианцам, многие, не отделяясь совсем, не соблюдают установлений святых отцов и «имеют совокупление в ястии и питии, и молении со еретики и со отлучившимися от нашей православной церкви»[74]. Для противодействия «плевелам еретическим и злоугрызательным ядом их» было составлено особое соборное уложение, в котором как бы между прочим упоминалось, что в некоторых местах старообрядцы «от небрежности или за слабостью» отступали от иргизских постановлений 1783 и 1792 годов в деле приёма беглых священников. Н. Соколов полагает, что это и послужило основной причиной для созыва собора, так как это отступление, в отличие от прочих, наносило монастырям заметный материальный ущерб[74].

Однако несмотря на возможные убытки от подобных случаев пренебрежения иргизской монополией, влияние монастыря было огромным. Благоволение со стороны четырёх российских императоров подряд не могло не сказаться как на благосостоянии монастыря, так и на его духовном влиянии на жизнь России. Со всей России в монастырь приезжали раскольники с ценными дарами для своей духовной святыни[17]. В свою очередь монастырь активно рассылал старообрядческих священников по общинам всей страны. Иргизское исправление священников заработало столь интенсивно, что чуть ли не ежегодно со стороны властей стали появляться постановления о запрете допускать в иргизские монастыри беглых священников[44].

Новые гонения

За годы правления Александра I государство и деятели церкви несколько раз предпринимали попытки наступления на иргизские монастыри, но все они не были особо настойчивыми и оканчивались неудачей. Периодически по монастырям проводились розыскные мероприятия, выходили новые запреты принимать беглых православных священников. В 1826 году был запрещён колокольный звон. Однако монастырское руководство подобные требования игнорировало, да и местная власть учитывала огромное число старообрядцев в регионе, в том числе занимавших высокие посты, и не желала ссориться с руководством монастырей; губернаторы Беляков и Панчулидзев не раз приглашали к себе настоятелей для советов и консультаций[14].

Всё изменилось в 1825—1827 годах, когда на престол взошёл император Николай I, кафедру епархии занял епископ Ириней (Несторович), а пост губернатора А. Б. Голицын.

_02.jpg.webp)

Первые годы своего правления Николай I не занимал определённой позиции по отношению к расколу, преимущественно придерживаясь политики своего предшественника Александра I. Новый губернатор в первый свой визит в монастыри тоже не высказал никаких опасных для обителей намерений. И хотя принять монастыри в своё «высокое покровительство» он не пожелал, но и в противоположном направлении ничего не предпринимал[75]. Голицын вступил в переписку с главой епархии Иринеем, запросив мнение того о борьбе с расколом, на что епископ ответил большим письмом, подробно излагавшим его мнение о причинах усиления раскола в крае, а также конкретными предложениями для противодействия ему, сопроводив его жалобами на нарушения законов «гнездилищами разврата раскольничьего», как он именовал иргизские монастыри. Голицын во всём согласился с ним и отправил в министерство внутренних дел проект по борьбе с расколом, который был утверждён 27 июня 1827 года. С этого дня иргизским монастырям противостояли государственные, губернские и церковные власти в едином союзе, чего до сих пор никогда не было[76]. Да и Николай I вскоре определился с отношением к расколу, сделав своей политикой задачу «поставить староверов вне закона и дать волю полному произволу по отношению к ним»[77].

По требованию губернатора было составлено статистическое описание Спас-Преображенской обители, в котором настоятель сообщил, что в ней имелось 8 священников[78], 3 церкви[79]. Однако этим дело для Верхне-Спасо-Преображенского монастыря и ограничилось. Он был наиболее удалённым от Саратова, и власти сосредоточили внимания на более близких обителях.

Первым пострадал Нижне-Воскресенский монастырь, географически ближе расположенный к столице губернии. Длительное противостояние с губернатором окончилось переходом монастыря в единоверие. Старообрядцы срочно собрали в Средне-Никольском монастыре (по другим данным в Верхне-Спасо-Преображенском[80]) собор, который осудил действия настоятеля и братии Воскресенского монастыря[81], после чего на несколько лет для старообрядцев наступило спокойствие, осложняемое периодическими попытками выселить из монастыря всех проживавших в нём незаконно. Тем временем монастырь оправлялся от нового пожара, случившегося 10 мая 1829 года[82].

Огонь уничтожил деревянную церковь, часть деревянной ограды, больше половины келий, множество икон и утвари. По оценкам монахов церковь стоила 50 тысяч рублей, иконостас в ней — 10 тысяч, колокола обошлись в 7340 рублей. Прочие строения монахи оценили в 16 тысяч рублей, а церковную утварь и иконы и оценивать не стали[82], так как записей об их стоимости не имелось, отмечая только, что большая часть икон была в жемчужных ризах с драгоценными камнями[83].

В Саратове вновь сменился губернатор, и новый глава губернии В. Я. Рославец, к которому монахи обратились за разрешением заменить уничтоженные огнём постройки новыми, обратился с ходатайством в кабинет министров, который 10 июня 1830 года удовлетворил его. Вскоре монастырь отстроился лучше прежнего. Была построена большая каменная церковь, оснащённая утварью и украшениями ещё большей красоты, изящества и богатства, чем ранее. Число келий несколько уменьшилось, но зато они стали более вместительными[83].

В 1833 году Саратовскую епархию возглавил ярый сторонник борьбы с расколом Иаков (Вечерков), а министерство внутренних дел, не доверяя губернатору, прислало на Иргиз чиновника для особых поручений Арсеньева для выработки плана уничтожения здесь раскола. Предложение Арсеньева включало такие пункты[84]:

- запрет жителям отдавать детей в ученье по местным домам (старообрядцы брали детей в обучение, попутно занимаясь нелегальным миссионерством);

- высылка из монастырей всех иноков и бельцов, не приписанных к ним, по местам постоянного жительства;

- Никольский монастырь обратить в православную церковь, переселив оставшихся иноков в Спасо-Преображенский монастырь.

Арсеньев насчитал в монастыре 99 иноков[85], однако счёл их глупыми и ожесточёнными ханжами, прикрывавшимися наружным смирением. Только двух иноков он выделил среди прочих. По его словам, настоятель Силуан «смышленый и бойкий, мягкий и вместе хитрый, имеющий великий вес и уважение от всех, и 24-летний инок Платон (Вандышев), также уклончивый и разумный, будущая надежда братии»[85].

Но пока новые неприятности обходили монастырь стороной. Следующий глава губернии Переверзев, как и некоторые его предшественники П. У. Беляков, А. Д. Панчулидзев, совсем не гнушался подношениями от старообрядцев и всячески затягивал выполнение любых предписаний по ним[86]. Монастырь продолжал отстраиваться: был обнесён новой оградой на каменных столбах, внутри ограды была построена высокая башня в готическом стиле будто бы для постановки на ней курантов, однако же весьма удобная и для размещения на ней колоколов[87]. Иеромонах Иларий, скрывшийся с Иргиза во время правления Голицына, вернулся, и скрывался в келье уставщика монастыря Афанасия. Только в зиму 1834 года он, вопреки всем запретам, и данным властям подпискам, постриг 5 человек в монахи[85]. Однако затишье было недолгим.

.jpg.webp)

В 1837 году очередной саратовский губернатор А. Степанов буквально штурмом занял Средне-Никольский монастырь, передав его единоверческой братии. Одновременно был полностью ликвидирован женский Средне-Успенский монастырь. Верхний Спасо-Преображенский монастырь отныне оставался последним оплотом старообрядчества на Иргизе[88]. Однако осада и штурм монастыря с применением воинских отрядов хотя и обошлись без жертв, но сопровождались изрядным кровопролитием и скандалом, стоившим губернатору места[89], что дало Верхнему монастырю ещё некоторое время. И хотя новому губернатору Бибикову император приказал «Не упускать из виду возможности упразднить и последний раскольничий Верхне-Спасо-Преображенский монастырь»[90], в монастыре только в очередной раз был запрещён колокольный звон, теперь со строгим контролем за выполнением распоряжения со стороны властей[91], да было запрещено открыто совершать богослужения, хотя втайне они продолжались[92].

28 ноября 1839 года министр государственных имуществ Киселёв внёс в Секретный комитет по делам раскола предложение окончательно уничтожить оба Верхних монастыря, обратив их жителей в казённых крестьян, а лишние земли отписав в казну. Однако памятуя о трагических событиях 1837 года комитет не счёл возможным принять такое решение незамедлительно. Император также оставил на журнале комитета свою резолюцию: «Соблюдать осторожность»[93]. Только спустя полтора года 27 апреля 1841 года был издан императорский указ, по которому следовало[94]:

- Верхний монастырь, за смертью последних иноков, значившихся в реестре 1797 года, и за прекращением в нём богослужения, обратить в единоверческий, перевести в него, если окажется нужным, несколько иноков из другого единоверческого монастыря и определить, по усмотрению епархиального начальства, особаго священника.

- Начальствующих теперь в монастыре лиц, если присоединятся к единоверию, оставить в их должности и вносить за них подати и повинности до новой ревизии из монастырских доходов.

- Оставить в монастыре на том же условии и других живущих там лиц.

- Из монастырских же доходов уплачивать подати и за всех приписанных к монастырю государственных крестьян, с тем, чтобы не согласившиеся на принятие единоверия, равно как и неимеющие возможности получить себе где-нибудь приют из числа живущих в монастыре по паспортам, были помещены в богадельне при этом монастыре…

- Отмежеванные в 1801 году земли оставить монастырю.

Приведение к единоверию

Новый губернатор А. М. Фадеев, которому предписывалось приведение указа в действие, вместе с епископом разработал тщательный план по бесконфликтному обращению обоих Верхних монастырей в единоверие. Они решили, что для обеспечения успеха необходимы «1. внезапность и нечаянность исполнения в отношении к обитателям монастыря, и отвращение всякого препятствия к исполнению во время самого приведения в действие. 2. уничтожение моральной причины покушения окрестных старообрядцев к возвращению в монастыря в старообрядчество и отвращение каких-либо со стороны их беспокойств после обращения»[95]. Для достижения первого пункта требовалась полная секретность и маскировка предварительных распоряжений, второго — скорейшее вступление единоверческого духовенства в церкви и окропление их святой водой — так старообрядческая святыня будет осквернена в глазах раскольников.

План начал осуществляться в двадцатых числах мая 1841 года. Фадеев уведомил чиновников в Саратове, что будто бы едет в Кузнецкий уезд вместе с жандармским майором Есиновым для усмирения крестьянских беспорядков, одновременно отправив письмо в Николаевск, в котором писал, что едет на границу губернии для переговоров с оренбургским генерал-губернатором, а сам выехал в Вольск. Тут он потребовал от начальника инвалидной команды 12 человек рядовых с одним унтер-офицером для отправки в Николаевский уезд. Здесь были зарезервированы лошади для экипажа губернатора, и его чиновников. Губернатор приказал остановить почтовое сообщение по тракту до Балакова: было запрещено как давать почтовых лошадей, так и принимать и отправлять посылки с помощью обывательских подвод. Тем временем, 27 мая в Средне-Никольском монастыре собрались настоятели Нижнего и Среднего единоверческого монастырей, и определили время для овладения Верхним монастырём в 10 утра следующего дня, о чём секретной запиской уведомили Фадеева[96]. Время было выбрано из расчёта, что в это время практически всё население монастыря должно будет собраться в храме[97].

Однако Фадеев всё 27 мая провёл в Николаевске, где осматривал присутственные места, заодно распуская слух, что едет для обозрения башкирских земель. Вечером он пригласил к себе городничего, исправника и окружного начальника управления казённых крестьян, которым по секрету сообщил истинную цель своего визита. Было решено пустить по городу слух, что сбежало 5 человек арестантов. Городничий под предлогом их поимки оцепил город конным и пешим караулом и реквизировал все средства переправы через Иргиз, запретив переправляться через реку, на сторону Спасо-Преображенского монастыря[97]. Тем временем исправник и окружной начальник собрали в близлежащих к монастырю сёлах множество крестьян-старообрядцев и отправили их в качестве понятых якобы на межу башкирских земель за 25 вёрст от монастыря, после чего набрали ещё около 200 понятых, но уже православного вероисповедания[98].

Утром 28 числа началась операция, православные понятые оцепили Спасо-Преображенский и Покровский монастыри, причём даже сами понятые были уверены, что их поставили для задержания беглых арестантов. Настоятели двух других монастырей, Платон и Арсений, взяв с собой иеромонаха, священника, дьякона и четверых клирошан в закрытых повозках выехали из Средне-Никольского монастыря так, чтобы к 7 утра оказаться у Преображенского. Губернатор подъехал к монастырю прямо к окончанию утрени, попросив всех иноков «для необходимой с ним беседы», где зачитал им высочайшее повеление о монастыре и взял у каждого порознь согласие или несогласие о переходе в единоверие. Тем временем, майор Есипов расставил солдатские караулы у монастырских ворот, у церкви, у ризницы и колокольни, после чего призвал архимандрита Платона[98].

Фадеев позднее писал, что все иноки «приняли высочайшее повеление, по крайней мере, наружно с покорностью и смирением, но присоединиться к единоверию не согласились», ибо «не приготовили ещё свою совесть оставить предков своих отделение от церкви российской и подчиниться епархиальному начальству». В это время в церковь вошёл архимандрит Платон со своим духовенством, губернатор зачитал ему в присутствии иноков высочайшее повеление[98], после чего Платон в полном облачении незамедлительно отслужил молебен и окропил церковь и алтарь святой водой. С целью показать инокам мнимую древность церкви и поддельность их святыни он вынес для осмотра лежавший на престоле антиминс, оказавшийся без мощей и подписи архиерея[99].

Силуану было приказано сохранять спокойствие среди монастырских жителей, при этом в монастыре был оставлен военный караул. После чего губернатор и Платон отправились в женский монастырь, где всё было повторено. Затем архимандрит приступил к принятию монастырского имущества, которого оказалось много больше, чем числилось по описям. Фадеев в донесении министру внутренних дел писал: «нельзя пройти молчанием здесь странность, быть может, преднамеренного, но не менее того неожиданного поступка бывшего настоятеля Силуана. Человек этот, обладающий замечательным по происхождению его природным умом, в течение многих лет производивший сильное влияние на приверженцев старообрядчества, по окончании почти уже описи, обратился ко мне и архимандриту с убедительной просьбой принять в казну церкви сохранившиеся у него пожертвованныя в разное время деньги, 7 800 руб., заключавшиеся в билетах сохранной казны на имя неизвестного; он присовокупил, что к этому не обязывает его никакая формальность, но единственно по желанию очистить совесть и показать, что он вполне чувствует, как и все его единомышленники, всю кротость и умеренность мер, которыми приведена в исполнение неизменная высочайшая воля государя»[100].

В тот же день старообрядцам Николаевска и окрестных деревень было объявлено о приведении в исполнение высочайшего повеления касательно монастыря, об освящении в нём церквей и об открытии единоверческого богослужения. Кроме того разъяснялось, что обращение монастыря никак не повлияет на положении старообрядцев и не повлечёт их насильственного обращения в единоверие. Раскольники приняли свершившиеся факты со смирением и покорностью. Покорность же иноков воле правительства была для них полезной, имея её ввиду, Фадеев оставил им в распоряжение их движимое имущество, отобрав только иноческие одеяния и книги да рукописные тетради[101]. 28 мая 1841 года «солнце православия зашло на Иргизе окончательно»[102].

Из остававшихся к этому времени в обители 15 иноков и 27 бельцов до особого распоряжения в ней было оставлено 13 иноков и 10 бельцов[101], причём под воинским надзором: «для содержания караулов в обращенных ко Единоверию монастырях Спасо-Преображенском и Покровском находиться будут впредь до усмотрения присланные из Вольской Инвалидной команды 12 человек рядовых и один унтер-офицер и Николаевской 5 рядовых и один унтер-офицер»[103][104].

Через несколько дней после обращения монастырь посетил епископ Иаков, для попытки ещё раз убедить кого-либо обратиться к единоверию и скорейшего освящения церкви. Однако на единоверие согласился только один инок Трефилий, и тот, по словам старообрядцев, только чтобы избежать грозившей ему рекрутчины. Чтобы как-то попробовать обратить Силуана, его назначили заведовать монастырским хозяйством, однако не успел епископ вернуться в Саратов, как его догнала жалоба Платона на Силуана с просьбой перевести его из монастыря. Иаков, справедливо считая, что Силуан под присмотром куда более безопасен, настоятельно рекомендовал «поддержать в Силуане то расположение к обители, какое он обнаружил, передав в оную добровольно денежные билеты и довольное количество жемчуга». Платон то ли не смог, то ли не захотел, и Силуан оставил монастырь, поселившись в Хвалынске[105].

Последствия

Обращение монастыря было тяжёлой утратой для старообрядцев. Долго ещё среди старообрядцев Поволжья в народных произведениях встречались отзвуки этой скорби[106]:

Идут лета всего света,

Приближается конец века;

Пришли времена лютые,

Пришли годы тяжкие:

Не стало веры православной,

Не стало стены каменныя,

Не стало столпов крепких,

Погибла вера христианская…

Иначе оценивали случившееся епархиальные и гражданские власти. Епископ Иаков писал губернатору[105]: «Это прекрасное начало вашего новаго служения престолу и отечеству. Это брильянт на венце вашего губернаторства… Святая саратовская церковь будет вас помнить и молить о вас Богу»

Историк Иван Добротворский писал: «Обращение иргизских раскольнических монастырей к единоверию было весьма благодетельно не только для саратовской губернии, но и для всей России. Ни упорные раскольники, ни дерзкие преступники законов и вредные члены государства и общества, теперь уже не скрывают своих преступлений в иргизских монастырях под личиною старой веры»[107], примерно в том же восторженном духе писал и А. Ф. Леопольдов в своей рукописи «О раскольничьих сектах Саратовской губернии»[108][109].

Однако с уничтожением монастырей число раскольников в регионе не уменьшилось, а напротив, увеличилось. Если в 1826 году Министерство внутренних дел насчитывало в саратовской губернии 41 761 старообрядца, а епархиальное управление 14 602, то к 1847 году министерство насчитывало 35 338, а епископ 33 990 раскольников только беглопоповского толка[110]. В 1854 году чиновник Артемьев насчитал уже 125 тысяч человек старообрядцев[110]. Участь монахов вызывала сочувствие со стороны населения, «их считали мучениками за веру, имели с ними сношение и благоговели перед ними»[111]. Из числа монашествующих со всех пяти старообрядческих монастырей в единоверие перешло не более 20 человек[112]. Большая часть иргизских монахов переселилась в уездный город Хвалынск и его окрестности — места глухие, в значительном отдалении от губернских властей. По донесению хвалынского благочинного от 1845 года, в воскресные и праздничные дни в часовне «на градской площади… собирается от 1000 и более человек из окрестных сёл Николаевского и Хвалынского уездов… Наставник — хвалынский мещанин Семён Никифоров, прежде бывший Верхнего монастыря Иргизского раскольнического настоятель, по-иночески Силуян»[113]

Даже через десятилетия, в 1886 году саратовские православные миссионеры насчитали в епархии приверженцев австрийского толка — 26 261 человек, беглопоповцев — 26 259, поморцев — 32 025, спасовцев — 23 578, а всего, вместе с федосеевцами, филипповцами и странниками — 126 036 староверов[114]. Таким образом правительство не только не перебороло старообрядчество, но, напротив, способствовало его распространению по региону[15].

И хотя к середине XIX века история Иргиза как всероссийского центра старообрядчества закончилась, однако последний крупный успех братии Верхне-Спасо-Преображенского монастыря, возможно, позволил расколу дожить до современности. По свидетельству самих староверов, именно иргизские монахи, в частности секретарь Верхне-Спасо-Преображенского монастыря Аффоний Кочуев и игумен Силуан (Никифоров) на всестарообрядческом Соборе в 1831 году настояли на приискании себе архиерея из заграницы[115]. В 1846 году таким архиереем стал митрополит Амвросий (Папагеоргополос), благодаря которому старообрядчество белокриницкого согласия обрело всю полноту иерархии, хотя многие не признали эту иерархию из-за единоличных епископских хиротоний, совершённых митрополитом Амвросием.

Описание староверческого монастыря

Монастырская братия

Каких либо документов, уточняющих порядок управления старообрядческим монастырём, пока не обнаружено[32], да и вообще никаких документальных свидетельств, предшествующих доединоверческой эпохе в монастыре, не было обнаружено уже в 1880-х года Н. Соколовым, при написании им своего исследования[116].

Традиционно считается, что монастырь был общежительным, то есть всё монастырское имущество было общим и никто, даже настоятель, не имел ничего своего. Однако с начала XIX века у иноков появляется и частная собственность, братии перестали выделяться содержание и одежда от монастыря, по строгому уставу жили только престарелые бедняки и трудники обители[117].

Первоначально монастырь населяли выходцы из Польши, но вскоре он стал пополняться жителями, пришедшими из разных концов России. И хотя большинство приходило из Саратовской же губернии, были и выходцы с Дона и Урала, из-под Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Перми, Сибири. Представлено было множество регионов и сословий: среди иноков и бельцов были военные и крестьяне, купцы и мещане, разночинцы и даже дворяне. Подобного разнообразия не встречалось ни в одном православном монастыре[118].

Если первоначально для поступления в число братии не требовалось ничего, кроме желания, то в последние годы существования старообрядческого монастыря требовалось очень многое. Пока община жила трудом увеличение числа рабочих рук только приветствовалось, когда же община разбогатела, приобрела иные источники дохода, помимо труда, каждый новый член братии уменьшал долю дохода для остальных. В это время для новопоступавших была установлена определённая плата в пользу монастыря, размер которой определялся индивидуально по усмотрению настоятеля и соборной братии, однако не ниже стоимости кельи, отводимой приходящему в монастырь. Без оплаты принимались преимущественно приходившие по рекомендации покровителей монастыря и сильных мира сего, в надежде на будущие блага для обители. Прочим же, не могущим оплатить взнос, приходилось по нескольку лет прожить в обители в роли монастырского трудника, прежде чем его удостаивали пострига, заменяя тем самым вступительный взнос оплатой натурой[119].

Приписанные непосредственно к монастырю по ревизии 1797 года насельники считались удельными крестьянами и платили соответствующие подати. В начале XIX века с каждой ревизской души приходилось выплачивать 8 рублей в пользу удела, 3 рубля подушного сбора, 30 копеек на земскую повинность, 69 копеек на содержание удельного приказа. Также приходилось ежегодно вносить определённое количество хлеба на склады удельного ведомства. Кроме того в монастыре проживало значительное число лиц по отпускным и увольнительным свидетельствам и временным паспортам, числившихся членами различных крестьянских, мещанских и купеческих сообществ, которым приходилось оплачивать подати в зависимости от места постоянной приписки[119]. Так один из известных настоятелей монастыря Силуан нёс денежные повинности как хвалынский мещанин, несмотря на то, что годами проживал в монастыре. Больше всего приходилось платить крепостным крестьянам, к примеру инок Филарет сообщал исправнику, что ежегодного оброка своему помещику Зеленцеву выплачивает «от щедрот монастыря» 100 рубля, несмотря на неспособность к работе[120].

Проживавшие в монастыре на законных основаниях именовались «лицевыми», кроме которых всегда хватало «слепеньких» или «сирот», то есть всевозможных беглых, беспаспортных или с просроченными документами. Порой их записывали в число братии, давая имена и документы умерших и выбывших из монастыря. Кельи им отводились поближе к ограде, чтобы при опасности они могли ускользнуть в лес[120].

Во главе монастыря стоял настоятель, порой выбираемый не только монастырской братией, но и всем иргизским монастырским сообществом, крестьянами окрестных сёл, а также с активным участием вольских и хвалынских купцов, довольно часто вмешивавшихся в жизнь обители. Так 28 января 1793 года Сергий (Юршев) был выбран настоятелем решением 18 человек братии, а в 1795 году на выборах, в которых участвовали иноки всех Иргизских монастырей и множество светских лиц, он был заменён Исаакием[121]. С 1820 года по распоряжению удельной конторы в выборах участвовали только причисленные к удельному ведомству, а акт избрания утверждался земским исправником и губернатором. В гражданском отношении настоятели приравнивались к сельским старостам с их правами и обязанностями[14], все сношения гражданской администрации с братией шли исключительно через них[122].

В помощь настоятелю, также бессрочно, избирались 12 соборных старцев, один из которых выполнял обязанности уставщика, другой — казначея. И хотя подразумевалось, что они будут контролировать деятельность настоятеля, не все настоятели поддавались подобному контролю. Казначей распоряжался всем хозяйственным распорядком, нанимал при необходимости рабочих, делал закупки, продавал продукты монастырского хозяйства, заведовал судебными делами обители, для чего имел в городе постоянного доверенного или адвоката. Обычно казначей являлся и «наказным» настоятелем, исполняя его обязанности при отлучке[123]. Уставщик заведовал церковным уставом и ризницей. Он хорошо знал все порядки и правила старообрядческого богослужения и требоотправления, и следил за их соблюдением, непременно присутствуя на каждом богослужении. При отсутствии священника он мог самолично отправлять все службы кроме обедни, то есть служить молебны, панихиды, даже совершать погребение. Уставщик же накладывал епитимьи на нарушителей, он же премировал достойных[124].

Каждый из соборных старцев, как и настоятель, имел право принимать к себе в духовное руководство и подчинение молодых иноков и бельцов, именовавшихся «евангельскими детьми». Число таких детей зависело от популярности и авторитетности старца, больше всего их было у настоятеля[125]. По отношению к евангельским детям их отцы пользовались правом наказания, носившего келейный или публичный характер. За мелкие проступки, буйство и пьянство, назначалась келейная епитимья, состоявшая в увеличении числа поклонов, наказании розгами, заключению в каком-нибудь чулане, причем с закованием в цепи. За более важные проступки налагалась публичная епитимья, состоявшая в стоянии в церкви на коленях с обязательством положить весьма большое число поклонов. От епитимьи не освобождались и монастырские священнослужители, но взыскание накладывал на них лично настоятель. Число подвергавшихся епитимьям всегда было значительным в силу убеждения, царившего в монастыре, что подобными средствами можно исправить даже тех, кто уже давно потерял всякое представление о нравственности[126].

Настоятель и соборные старцы составляли начальство монастыря, основную же массу составляли рядовые иноки и изредка схимники. При нахождении в стенах монастыря все носили особую одежду, несколько отличающуюся от принятой в православных монастырях. Костюм состоял из длинной, почти до земли рубахи, поверх которой надевался чёрный шерстяной кафтан, ничем не опоясанный «чтобы дух Божий свободнее мог проходить», с узкими рукавами и бархатным, плисовым или шерстяным обшлагом. Вокруг шеи поверх кафтана повязывалась круглая пелеринка или длинный кругло-скроенный воротник, отделанный по борту красной материей[127]. На голове носилась круглая, в виде скуфьи или ермолки чёрная суконная шапочка с шёлковым или овчинным околышем, поверх которой надевался своего рода чехол с очень длинным воротником, от которого шли длинные четырёхугольные полы, доходящие до колен, с отделкой по краям из красного шнурка. При выходе же за стены монастыря иноки обычно надевали мирскую одежду[128] из-за существовавших государственных запретов.

Одежда схимников отличалась тем, что на камилавках у них со всех сторон вышивались или нашивались тесьмой восьмиконечные кресты, иногда трость, копьё и летящие херувимы. Кроме того они надевали «подсхимник» — круглую шишковатую шапочку, на которой вышивались кресты и по херувиму спереди и сзади — и «схиму» — род священнической епитрахили из грубой белой или бледно-красной волосяной ткани, с вышитым изображением одного большого креста и множества маленьких, один конец схимы накидывался на голову. Подсхимник и схима одевались лишь при причастии или перед смертью[128].

Низший класс монастырских жителей составляли бельцы — лица ещё не принявшие пострига, но числящиеся кандидатами в монашество. Частью они были послушниками у старцев, частью пели на клиросе, последние преимущественно набирались из детей, обучавшихся в монастыре грамоте. В последние годы существования старообрядческого монастыря в нём, стараниями настоятеля Силуана, существовал замечательный хор, известный на всю Россию. Силуан не жалел для своих певчих ни средств, ни льгот. Хор был многочисленным, но в полном составе собирался лишь по большим праздникам или по случаю приезда важных гостей, в обычные же дни каждый клирос состоял из десятка певчих посменно по суткам при пономаре, которые сменялись еженедельно. Заведывал хором так называемый «головщик» или регент, в обязанности которого входило не только управление хором, но и запев каждой песни, хор только подтягивал ему. Пение шло протяжно, демественно, по крюковым нотам. Певчие книги с нотами по большей части писались в самом монастыре, это искусство было довольно сильно развито и входило в цикл монастырского обучения. На крюковые ноты была переложена большая часть церковных песнопений и множество религиозных и нравственно-назидательных гимнов и псалмов. Певчим предоставлялась большая свобода в образе жизни, так как при недовольстве они могли попросту уйти в соседний монастырь, при том, что между хорами монастырей существовала серьёзная конкуренция. Многие певчие были людьми семейными, и жены их и дети жили тут же в монастыре в одних кельях с мужьями, в отступление от установленных правил[129].

Бельцы, не певчие, а послушники, не несли никакой обязательной службы по монастырю, а лишь исполняли «послушание», то есть поручения и приказания своего духовного отца. Они должны были лишь ежедневно присутствовать в церкви при каждом общественном богослужении, как и иноки. Вообще посещение богослужений было обязательным для всех, кроме настоятеля. Иноки и бельцы, жившие в монастыре, были с ним ничем не связаны, могли в любой момент оставить монастырь и уйти в другое место[130].

Кроме постоянных жителей в монастыре всегда было множество посетителей, принадлежащих к одной из двух групп. Монастырскими гостями назывались купцы, ремесленники и другие старообрядцы, к монастырю не принадлежавшие, но жившие в нём по нескольку месяцев, а то и лет. Порой богатые купцы отправляли своих детей знакомым старцам в обучение, тогда для их жительства на средства родителей строились и обустраивались кельи, заводился штат прислуги. В этой келье останавливались приезжавшие в монастырь их родственники, порой жившие подолгу[130]. По окончании обучения такие кельи переходили в собственность монастыря или инока-воспитателя. Монастырские воспитанники обычно после обучения становились ярыми пропагандистами старообрядчества, беднейшие из них становились уставщиками при различных часовнях, богатые — попечителями таких часовен. Гости, не имевшие своей кельи, останавливались у знакомых старцев, так как общей гостевой кельи не имелось[131].

Другую группу проживающих в монастыре составляли беглые православные священники. После «исправы» они становились «монастырскими», как бы принадлежащими к монастырю, даже если были отпущены в какую либо общину на время или навсегда. Они находились в распоряжении настоятеля, не относясь при этом к числу монастырской братии. Порой они приходили в монастырь вместе с жёнами и детьми, тогда они помещались в отдельных кельях за пределами ограды. Содержались они за счёт монастыря, получая от него помимо жилья отопление, освещение, хлеб и другие предметы первой необходимости. Обычно единовременно при монастыре проживало не более 3-7 священников, постепенно рассылавшихся по разным старообрядческим общинам[132]. Для службы в самом монастыре оставлялись наиболее благонадёжные, скромные и степенные священники, которые по очереди отправляли повседневную службу и исполняли требы, которых было немало. Часто практиковалось заочное отпевание[133], приходилось также служить молебны, панихиды, исповедовать и причащать больных, венчать, крестить, причём последние два таинства совершались в особых кельях, так как не могли быть совершёнными в монастырской церкви по требованию устава. За неповиновение или отступление со стороны священника или дьякона от богослужебного чина их штрафовали, удерживая часть оплаты за совершение треб и служб[134].

Экономика монастыря

Доходы монастыря были огромны. Если в первые годы иноки не имели почти ничего, то уже в начале XIX века имущество монастыря оценивалось более, чем в сто тысяч рублей — огромную сумму, ставившую его в один ряд с богатейшими монастырями РПЦ. Со всей России в монастырь приезжали раскольники с ценными дарами для своей духовной святыни[17].

Важным источником дохода монастыря были средства, получаемые от рассылки исправленных священников. Сумма этих средств неизвестна, монахи старательно скрывали их от властей, однако известно, что аренда священника на год обходилась старообрядческой общине в 200—500 рублей, а постоянное обзаведение священником стоило от 500 до 2000 рублей. На основании имеющихся свидетельств о численности «исправленных» в монастырях попов Н. С. Соколов оценивает прибыль каждого из иргизских монастырей только от этого вида деятельности в 20 000 рублей ежегодно[135].

Другой важной статьёй дохода были средства, полученные от обширных монастырских землевладений. При наличии 8312 десятин земли монастырь засевал лишь около 40 десятин озимыми и яровыми хлебами, остальное обычно сдавалось в аренду. Обработка земли велась вольнонаёмными работниками, в уборке помогали и окрестные крестьяне-старообрядцы[136]. Собранный хлеб обрабатывался на монастырском хуторе и перемалывался на монастырских же мельницах. Мельницы также сдавались в аренду.

Монастырь занимался скотоводством, держа до тысячи голов скота, из которых в 1827 году крупнорогатого было 105 голов, а лошадей 67[137]. На зиму заготавливалось только луговое сено, так как степное вытравлялось стадами за лето. В хороший году удавалось собрать до 300 стогов, в плохой — до 100, но эти цифры были бы значительно выше, если бы для косьбы сена не нанимались рабочие с правом получать за труды половину сбора. При слабом контроле со стороны монахов крестьяне неплохо наживались на подобной работе[136].

Рыбные ловли на Иргизе и в соседних озёрах эксплуатировались неумело, порой ловли сдавались в аренду, однако при ловле собственными силами монастырь всё же ежегодно добывал до тысячи пудов сазана, судака, сома, леща, карася, окуня, линя, щуки и ерша. Имелся пчельник, однако несмотря на постоянную нужду в воске для свечей, он был не особо развиваемым и находился в небрежении. Доходы поступали и от лесоводства, леса на монастырских землях находились в ведении лесного департамента, что способствовало их сохранению и мешало обесцениванию, при том, что ежегодно вырубаемого леса с избытком хватало на отопление монастыря и необходимые постройки[138].

Пожертвования монастырю также были серьёзным источником дохода. Точные суммы сейчас узнать невозможно, да и тогда о них знали лишь настоятель и казначей. Пожертвования были двух видов. Одни вносили паломники в качестве как бы косвенной оплаты за приём, за поминание родственников на здравие, запись в синодик для поминовения и тому подобное. Кроме того монастырь рассылал по всей России сборщиков подаяний, выбранных из числа наиболее честных и достойных иноков. Им давалось сопроводительное письмо, разъясняющее цели сбора, обычно указывался какой-нибудь ремонт или украшение храма, и шнуровая книга за подписью настоятеля, куда вносились все собранные пожертвования[139]. Такие подаяния были не только денежные, но и материальные: в столичных городах жертвовали церковную утварь и материи для облачений, в Сибири — железо и медные изделия, на Дону — вино и фрукты, на Урале целые транспорты рыбы всех видов, в Казани — кожу, в Ярославле — полотно. Дарители не оставались без ответного дара в виде иконки, крестика, просфоры — дешёвых по цене, но весьма важных для религиозных людей предметов[139].

Только по официальному сообщению настоятеля властям ежегодно монастырь получал доходов на сумму от 8000 до 16 000 рублей[140], хотя в действительности цифры были значительно больше, так как в этих сведениях полностью отсутствовали доходы от рассылки священников и сомнительно, чтобы прочие статьи поступлений учитывались полностью. Никаких запасов капитала монастырь не имел, в случае дефицита настоятель занимал необходимые суммы у частных лиц, с которыми расплачивались при экономии в иные годы[140]. Истинные доходы монастыря никому не были известны, кроме настоятеля и казначея, никто из которых не оставил записей для историков.

Самыми крупными регулярными статьями расхода для монастыря являлись вино и взятки[141] или, по другим сведениям, взятки и содержание обители[142]. Губернские церковные и гражданские власти, помня о царском покровительстве, практически не вмешивались в монастырские дела, не чиня никаких препятствий старообрядцам[143], а среди чиновников рангом пониже только ленивый не получал подношений от монастырей, и место вольского исправника считалось самым доходным в губернии[144]:

Раскольники богатством своим развращают чиновников, склоняют их на свою сторону и заставляют их, мздоимством увлеченных, делать то, что противно законам и целям государства.

Клирошане получали казённую одежду и обувь, а также каждый квартал долю из делившейся церковной кружки по личным заслугам[145], обычно от 5 до 50 рублей. Священники получали по 2 рубля за каждую обедню, дьяконы по рублю и долю из кружки по заслугам — в месяц выходило никак не меньше 40 рублей. Также каждый квартал происходило разделение по кельям денег, получаемых на молебны, панихиды и прочее — суммы получались довольно значительные, так как треб совершалось очень много. Кроме того существовала практика личных подношений от богатых гостей непосредственно в руки инокам. Учитывая низкие цены в первой трети XIX века можно констатировать, что монастырские обитатели всегда имели в своём распоряжении достаточное количество свободных денег для удовлетворения не только потребностей, но и прихотей[146].

С ростом благосостояния росло и отклонение от первоначальных уложений о монастырской жизни. Так нарушался принцип общежительности, за иноками было признано право собственности, им перестали выделять содержание и одежду, оставив эти вспоможения только для престарелых бедняков и трудников[117]. Общая трапеза существовала лишь для вида, хотя и не страдала скудностью: в праздничные дни подавалась рыба, каша из пшена с маслом и молоко, в будние — щи из сырой капусты и каша из обдирной пшеницы с постным маслом, всегда было много огурцов, кислой капусты и хлеба. По кельям же иноки питались гораздо лучше, часто послушники готовили для своих духовных отцов совсем не монашеские блюда из птицы и говядины[145].

Монастырские нравы

Одним из сложных и нерешённых в историографии вопросов касательно монастыря является вопрос распространённости среди монахов более тяжких, чем нарушение поста, прегрешений против иноческой жизни, особенно в последние годы его существования.

В значительной части источников отмечается, что нахлынувшее богатство изменило жизнь в обители. Если в первые годы после своего возникновения монастырь был центром аскетизма, то позднее монахи в значительной степени отошли ожидаемой от иноков скромности. Труд в монастыре перестал пользоваться уважением, у многих появились личные хозяйства, а на территории монастыря в праздники и выходные устраивалась ярмарка, на которой продавались в том числе запрещённые для монахов чай, табак, сахар[17].

Изначально оппозиционное настроение по отношению к официальной Церкви привело к тому, что в обитель, по некоторым источникам, принимались любые беглые православные попы. У них не спрашивали ни документы, ни причины, по которым они впали в немилость. В то же время, многие приходившие в монастырь были лишены сана за неподобающее поведение — за корыстолюбие или пьянство. И от своих привычек они не хотели отказываться и на новом месте. К тому же почти все сбежавшие на Иргиз священники были вдовцами, и, не имея возможности по канонам вступить во второй брак, многие нарушали седьмую заповедь. И хотя священники проживали не в самом монастыре, о подобных нарушениях знали иноки, но крайний дефицит старообрядческих священников вынуждал закрывать глаза на их поведение. Такое попустительство привело к тому, что и монахи монастыря вскоре стали открыто посещать соседние раскольничьи поселения, чтобы свести близкое знакомство с противоположным полом. Один из иргизских старожилов в своих «домашних записках» писал: «За Волгою для кузнецов недоставало углей на ковку цепей, в которые заковывали нетрезвых и буйных иноков и попов, а в кабаках — вина, по причине сластолюбия наших скитников, кои подражая в сластолюбии мусульманам относительно их гаремов, подобно им и свою религиозность соблюдали»[17].

«Пьянство сопровождалось развратом: незаконные связи монахов с монахинями „не поставлялись в зазорную жизнь“; особенно много безобразий творилось летом, во время уборки хлеба, а также на гульбищах по большим праздникам»[147].

Иеромонах Арсений писал[17]: «Незаконные связи монахов с монахинями и всегдашнее их вместе пребывание не поставляли в зазорную жизнь; всякие праздники монахини и послушницы бывают в мужском монастыре под предлогом богомолья. И позволяют себе ночевать в кельях общих с монахами, а клирошанки — у клиросских и угощались пьянством в непомерной степени, а потом монахи с клиросскими, наоборот, в женском монастыре без всякого зазора и днем и ночью. Многие монахи были женаты и имели своих жен в монастырях».

В своей докладной записке епископ Иаков (Вечерков) обвинял настоятеля монастыря Силуана в связи с девкой Александрой, проживавшей в Покровском монастыре в келье старицы Олимпиады московской, инока Иосафа в связи с инокиней Павлиной Лавпинской, в келье которой в Покровском монастыре он и жил, постоянно пьянствуя, однако записка эта в своё время была оставлена без внимания[148].

А. Леопольдов писал: «… во всякое время открыт был женщинам вход в мужские скиты. Иногда женщины проводили целые ночи в мужских скитах, а иноки в женских, и это не считалось нарушением скитских правил. От таких связей рождались дети, которые тут же и воспитывались под именем сирот. Не мало девиц умерщвляли своих детей и бросали в Иргиз. Пьянство развивалось в широких размерах и прикрывалось одною наружною личиною, лицемерием, и то лишь при людях посторонних»[149]>. При этом считается, что среди российских старообрядцев монастырь продолжал пользоваться уважением и оставался религиозной святыней[17].

Однако уже в конце XIX века отмечалась явная ненейтральность публикаций с подобными фактами, в частности статей Ивана Добротворского, ставших во многом первоосновой для таких утверждений[150]:

«Тенденциозность — их основной недостаток. Предвзятая мысль сквозит на каждой странице, сквозит беззастенчиво, как новая заплата на старой одежде. Автору во чтобы то ни стало хочется доказать, что в расколе — все было дурно, в православии — было хорошо»

.jpg.webp)

Утверждения о том, что старообрядцы принимали в священники любого беглого попа опровергаются сведениями игумена Высоковского единоверческого скита Герасима, человеком «заслуживающего доверия и сведущего в делах раскола» по мнению митрополита Московского и Коломенского Филарета. Герасим в докладной записке в 1828 году утверждал: «Раскольники тщательно разведывают, не запрещён ли беглец в священнослужении или не лишён ли сана; такового никак для священнодействия у них не приемлют.»[151]. Н. С. Соколов считает, что подход к оценке пригодности беглеца к перемазыванию зависел преимущественно от личности конкретного настоятеля[152].

Современные исследователи истории иргизских монастырей преимущественно считают сведения о многочисленных прегрешениях монахов преувеличением и частью антираскольничьей пропаганды, отмечая, что сведения об них появляются лишь в поздних источниках XIX века, причём изданных Синодальной церковью[153], и не подкрепляются архивными документами[154]. Известный факт обнаружения при восстановлении Средне-Никольского монастыря нескольких тайных детских захоронений связывают с советским периодом, когда на территории монастыря находилась колония[154].

Монастырская жизнь