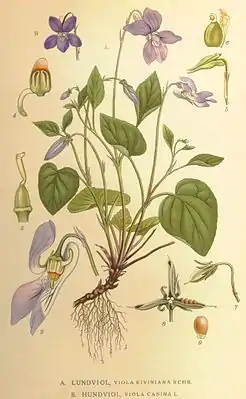

Фиалка собачья

Фиа́лка соба́чья (лат. Víola canína) — многолетнее травянистое растение рода Фиалка семейства Фиалковые.

| Фиалка собачья | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||||||

|

Домен: Царство: Подцарство: Отдел: Класс: Порядок: Семейство: Род: Вид: Фиалка собачья |

||||||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||||||

| Viola canina L. (1753) | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

Морфологическое описание

Многолетник высотой 5—15 см с тонким, коротким ветвистым корневищем. Стебли без прикорневых розеток, многочисленные (5—12), восходящие, образующие дерновники (куртинки). При плодах стебли несколько удлиняются. Все растение голое или слегка волосистое.

Стеблевые листья очередные, с черешками, равными по длине листовым пластинкам, голые или при основании слегка опушённые. Форма листьев от яйцевидной до ланцетной, листовые пластинки городчатые, мелкие (1−1,5 см), при основании сердцевидные. Прилистники средних стеблевых листьев ланцетные, короче трети их длины.

Цветков на одном стебле несколько, они расположены поодиночке на длинных пазушных цветоножках. Цветки 5-лепестные, обоеполые, неправильные, 15—18 мм длины, светло-синие, в зеве белые, со шпорцем, который длиннее придатков чашелистиков. Тычинок 5, завязь одногнездная с простым столбиком. Чашелистиков 5, линейных, с придатками около 2 мм длины.

Цветёт в мае-июне, иногда повторно в конце лета.

Плод — продолговато-яйцевидная, тупая, гранистая, голая, трёхстворчатая коробочка около 10 мм длиной. При созревании коробочка растрескивается, разбрасывая семена на расстояние до 1 м, где их подбирают муравьи и переносят еще дальше от растения.

Диплоидное число хромосом — 40.

Географическое распространение

Фиалка собачья — евразиатский бореальный лугово-лесной вид. Общее распространение: Восточная Европа, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь; Скандинавия, Средняя и Атлантическая Европа, Средиземноморье (северное), Малоазия.

В России распространена почти повсеместно в Европейской части, Предкавказье, на юге Сибири.

Экология и фитоценология

Как и большинство многолетних трав, фиалка собачья по биологическому типу растений (по Раункиеру) относится к гемикриптофитам, у которых при отмирании на зиму надземных частей, почки возобновления зимуют на уровне почвы.

Растёт на лугах, опушках, под пологом разреженных лесов разного состава, зарослях кустарников, на полянах, по берегам водоёмов, насыпям и обочинам дорог. Как и многие виды фиалок, предпочитает лесные и опушечные биотопы, развиваясь на песчаных и супесчаных аллювиальных дерново-глеевых плохо дренированных почвах. По отношению к трофности почвы фиалка собачья — мезотроф, а по отношению к влажности почвы — ксеромезофит.

Оптимальными микробиотопами для всех видов фиалок являются те, где виоленты отсутствуют или находятся в небольшом количестве. Но фиалка собачья, будучи в составе фитоценотипов патиентом (по Раменскому), имеет большее количество субоптимальных биотопов. Реакцией на субоптимальные условия обитания у фиалок является увеличение размеров вегетативных органов и уменьшение размеров цветка.

Фиалка собачья относится к умеренным ацидофилам (по Раменскому) и способна произрастать при значительной кислотности среды с pH 4,5—6,0 и таким образом служить индикатором на недостаток в почве извести.

Консортивные связи

Фиалка собачья наряду с фиалкой болотной, земляникой и голубикой служит кормовым растением для дневной бабочки Перламутровки адиппы.

Химический состав

Химический состав фиалки собачьей практически изучен мало.

Основными группами биологически активных веществ растений рода фиалки, в том числе и фиалки собачьей являются фенольные соединения и полисахариды, обладающие разносторонней биологической активностью. Полисахариды оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, противоязвенное действие. Фенольные соединения проявляют противовоспалительную, антиоксидантную, ранозаживляющую активность.

В траве фиалки собачьей, по данным Бубенчикова Р.А.[2], было выявлено наличие 43 соединений фенольной природы, которые в основном представлены флавоноидами, кумаринами и фенолкарбоновыми кислотами. Среди фенольных соединений в надземной части растения присутствуют (количественное соотношение в %): лютеолин (0,01), арбутин (5,94), феруловая кислота (10,73), хлорогеновая кислота (3,09), кофейная кислота (3,71), эллаговая кислота (0,04), витексин (8,10), апигенин (5,31), гиперозид (4,29), 4-оксикумарин (9,22), гисперидин (6,27), кверцетин (0,01), рутин (32,22), робинин (0,03), скополамин (0,20). Углеводный комплекс фиалки собачьей представлен водорастворимыми полисахаридными комплексами — 10,7 %, пектиновыми веществами — 16,8 %, гемицеллюлозами А — 4,2 %, и гемицеллюлозами Б — 4,7 % от воздушно-сухого сырья. В полисахаридном комплексе обнаружены моносахариды: глюкоза, галактоза, ксилоза, арабиноза, рамноза, галактуроновая и глюкуроновая кислоты.

Хозяйственное значение

Фиалка собачья в хозяйственно-ботаническом отношении по кормовой оценке растений относится к III классу (растения, не представляющие кормовой ценности)[3][4]. К числу полезных свойств растения можно отнести медицинское и декоративное применение.

Лекарственное применение

С лечебной целью в народной медицине используют траву и корни.

Растение содержит эфирное масло, антоцианы, салициловую кислоту, следы алкалоидов. Растение обладает слабительным, мочегонным, противовоспалительным, мягчительным и обезболивающим свойствами. Препараты из корней используют как рвотное и слабительное. Настой травы применяется при опухолях, как отхаркивающее, при болезнях горла, бронхитах и ларинготрахеитах.[5]

Использование в декоративном садоводстве

Используется в цветниках, бордюрах, миксбордерах и на каменистых горках.

Примечания

- Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».

- Бубенчиков Р. А. Фенольные соединения и полисахариды фиалки собачьей.// Вестник ВГУ. Серия : Химия, Биология, Фармация. 2004. № 1. с. 156—159.

- Медведев П. Ф., Сметанникова А. И. Кормовые растения европейской части СССР. Справочник. — Л.: Колос, 1981. — 336 с.

- Юркевич И. Д., Бусько С. Р., Степанович И. М. Кормовая оценка луговой флоры Белоруссии //Ботаника, исследования, вып. 28. — Мн.: Наука и техника, 1987. — с. 3—15.

- Лавренов В. К., Лавренова Г. В. Современная энциклопедия лекарственных растений. — СПб.: Изд. Дом «Нева», 2006. — с. 222.

Литература

- Губанов И. А. и др. 911. Viola canina L. — Фиалка собачья // Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. — М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2003. — Т. 2. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). — С. 566. — ISBN 9-87317-128-9.