Преемственность Мухаммеда

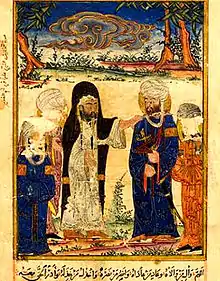

Преемственность Мухаммеда — центральный вопрос, расколовший раннее мусульманское общество в первом веке истории ислама на несколько школ и течений, наиболее заметными из которых являются шиизм и суннизм. Шииты считают, что единственными возможными преемниками пророка на посту главы мусульманской общины являются зять Мухаммеда, Али ибн Абу Талиб и его потомки. Сунниты же настаивают на законности избрания халифом Абу Бакра ас-Сиддика.

Историография

Большая часть ранней истории ислама передавалась устно до наступления периода правления династии Аббасидов. Среди исторических трудов более данного времени, а также среди более поздних работ можно выделить традиционные биографии пророка Мухаммеда и приписываемые ему цитаты, которые предоставляют дополнительную информацию о его жизни[1]. Самая ранняя из сохранившихся биографий пророка — это «Сират расуль Аллах» («Жизнь посланника Аллаха») Ибн Исхака, скончавшегося в 761 или 767 году[2][3]. Хотя оригинальная работа утеряна, её части дошли до нас в редакциях египетского филолога Ибн Хишама под названием «Книга жития посланника аллаха» («Китаб сират расуль аллах»)[3][4] и ат-Табари как часть его работы Та’рих Ар-Русул Ва-л-Мулук («История пророков и царей»)[4]. Хотя наряду с ценной информацией в сочинении Ибн Исхака есть много вымысла и легенд, историки согласны с тем, что она даёт много новой информации о раннем халифате[3][5]. Исследования Йозефа Шахта и Игнаца Гольдциера побудили учёных провести грань между правовыми и историческими традициями. Согласно Монтгомери Уотту, хотя правовые традиции могли быть изобретены заново, исторический материал должен был быть подвержен в первую очередь тенденциозному формированию, а не изобретению[6].

Второй важный источник информации о ранней истории ислама — это сборники хадисов[1], записей традиций и изречений пророка Мухаммеда. Их развитие — важный элемент первых трёх веков исламской истории[7]. В связи с тем, что они были написаны значительно позже смерти пророка, ранние западные учёные не доверяли им и считали вымыслом[8]. Итальянский востоковед и исламовед начала XX века Леоне Каэтани считал приписывание сообщений и высказываний Ибн Аббасу и жене Мухаммеда Аише в основном вымыслом и больше доверял сведениям ранних арабских историков, таких как Ибн Исхак[9]. Немецко-американский исламовед Вилферд Маделунг считает, что не избирательное игнорирование, что не вошло в «ранние источники», — неправильный подход. Вместо этого он подходит к ним в контексте сравнения с данными историков[10].

Единственным источником о событиях той эпохи, написанным в годы мусульманской экспансии является «Китаб ас-Сакифа» шиита Сулейма ибн Кайса — сборник хадисов и исторических отчётов первого века исламского летоисчисления. Он достаточно подробно повествует о событиях тех лет, в том числе и о вопросе преемственности[11]. Однако ранее относительно надёжности этого источника существовали сомнения, поскольку ряд историков и исламоведов полагал, что данная работа на деле была написана позднее, учитывая, что её самое раннее упоминание в других работах датируется XI веком[12].

Преемственность Мухаммеда в Коране

Коран, как центральный религиозный текст ислама, прямо не определяет наследника пророка[13]. Однако при этом он подчёркивает важность сохранения уз кровного родства, что может иметь отношение к обсуждению преемственности[14]. Одним из примеров такого напутствия является 20 аят суры 20 (Ан-Нахль)[13], в котором говорится: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, — быть может, вы помяните назидание»[quaran 1].

С вопросом о преемственности также связано видное положение в Коране семей прошлых пророков. В частности потомки пророков в священном тексте становятся их духовными и материальными наследниками. В Коране неоднократно описывается, как как прошлые пророки молились о божественной милости для своих родственников и получали её[15]. Например, после того, как Ибрахим успешно выполнил свою божественную миссию, Аллах в 124 аяте 2 суры (аль-Бакара) предлагает ему следующий обмен: «Он [Аллах] сказал [Ибрахиму]: „Я сделаю тебя предводителем людей“ Ибрахим (Авраам) сказал [Аллаху]: „И из моего потомства“. Аллах сказал [Ибрахиму]: „Мой завет не коснется беззаконников“»[quaran 2][15] То есть, согласно Корану, обещание Аллаха распространялось на всех правоверных потомков Ибрахима, включая Мухаммеда[16]. Фактически, от Ноя до Иисуса все пророки израильтян были из одной семьи[17].

В Коране неоднократно подчёркивается высокий статус самого Мухаммеда ровно как и предыдущих пророков[18]. Например, «стих очищения» (33 аят 33 суры, «аль-Ахзаб») обещает полностью очистить родственников и других близких Мухаммеда от скверны[quaran 3][19]. Другим примером является стих о вилаяте (55 аят 5 суры, «аль-Маида»), в котором упоминаются верующие и которые, согласно шиитскому и ряду суннитских толкований, относятся к двоюродному брату и зятю Мухаммеда Али ибн Абу Талибу[20]. Однако при этом арабское слово вали имеет несколько значений. В этом стихе шииты толкуют его как «Господин» и «Покровитель», а сунниты — как «Друг»[21][quaran 4].

По словам Вильферда Маделунга, поскольку Коран безусловно отражает взгляды Мухаммеда, он не мог видеть свою преемственность иначе, чем ранние исламские пророки, которые молились о божественном благословении для своих близких родственников в царстве, в правлении, в мудрости, в имамате и т. д.[22]. По мнению Маделунга, достаточно очевиден тот факт, что «он не мог считать Абу Бакра ас-Сиддика своим естественным преемником и был бы явно недоволен его преемственностью»[23], поскольку в Коране преемственность пророков определяется божественным отбором, а не консультацией. В частности Аллах всегда избирал приемников из семьи пророка вне зависимости от того, становились ли они пророками в дальнейшем[24].

Преемственность Мухаммеда в хадисах

Праздник Зуль-Ашира

Стих 26:214 («Прибереги своих родственников»[quaran 5] или «Увещевай твою ближайшую родню»[quaran 6]) трактуется учёными исламоведами как напутствие Мухаммеду обратить в ислам своих родственников дабы они не оказались среди неверующих. Он был получен примерно через три года после его первого божественного откровения около 617 года от рождества Христова[25]. Существует немало свидетельств того, что Мухаммед действительно пытался сделать это[26]. Согласно одной из версий, он пригласил родственников на трапезу, позже получившую известность как «Праздник Зуль-Ашира»[27]. По версии Ибн Исхака, после еды Мухаммед рассказал родне об откровении, исламе и Коране и попросил их поддержки: «Кто поможет мне в этом предприятии как не мой брат, душеприказчик и преемник?». Единственным родственником, что предложил руку помощи Мухаммеду, стал самый молодой член семейства, его двоюродный брат Али ибн Абу Талиб. В ответ Мухаммед положил руку на его плечо и произнёс: «Это Али, мой брат, душеприказчик и преемник. Слушайте его и слушайтесь его»[28].

Это заявление было встречено насмешками со стороны Абу Лахаба, дяди пророка Мухаммеда и убеждённого политеиста. После этого события гости разошлись[29]. В то же время некоторые источники, например Ахмад ибн Ханбаль, заявляют, что Мухаммеда на собрании не поддержал никто из родственников[27]. Однако имя Али фигурирует в хадисах многих авторов, и примечательно раннее назначение Али преемником пророка Мухаммеда[30]. В частности некоторые авторы приписывают рассказ об этом событии самому Али[31]. Наконец, связь этого события со стихом из Корана, по мнению ряда авторов, предполагает как его подлинность, так и возможность «божественного разрешения» проблемы наследования[27].

Ас-Суюти

В своём «Тарик аль Хулафа» («История халифов»), Джалалуддин ас-Суюти собрал ряд повествований, которые подтверждают мнение о том, что Мухаммед не называл своего преемника[32]. В одном из них, например, утверждается, что Али сделал следующее заявление: «О люди. Воистину, апостол Аллаха [Мухаммад] ничего не передал нам в отношении той власти, чтобы мы могли по собственному усмотрению утвердить и назначить Абу Бакра». Согласно другому повествованию, когда у Али спросили, хочет ли он назвать своего кандидата в халифы, он ответил: «Апостол Аллаха никого не назначал. Почему я должен это делать?»[33].

Однако эти утверждения, по мнению учёных, противоречат совокупности свидетельств, свидетельствующих о том, что Али открыто заявлял о своём предполагаемом праве наследовать Мухаммеду. По словам исламоведа С. Джафри, Али считал несправедливым тот факт, что его лишили права руководить исламской общиной[34]. Среди аргументов приводятся свидетельства из хадисов, что он сам рассказывал о случившемся на празднике Зуль-Ашира[27]. В качестве другого примера, приводится история, что через годы после смерти пророка Мухаммеда, Али сослался на событие в Гадир Хумме как аргумент в защиту своих прав на халифат[35]. Точно также в своей знаменитой проповеди Шакшакия Али подчеркнул, что Абу Бакр и Умар установили халифат для себя, хотя они знали, что Али был законным преемником пророка[36]. Также есть свидетельства, говорящие о том, что третий халиф, когда его спросили, собирается ли он назвать своего преемника ответил, что если он выдвинет свою кандидатуру, то «пойдёт по стопам» Абу Бакра, если никого не назовёт — то Мухаммеда[32].

Джафри к тому же предполагает, что ранние суннитские ученые — мухаддисы и историки — приложили все свои усилия в трудах, чтобы показать, что Али, Абу Бакр и Умар максимально поддерживали друг друга и были согласны с очерёдностью правления. Однако исламовед отмечает, что достаточно хорошо известно, что после смерти пророка Мухаммеда, Али не признавал власть Абу Бакра в течение как минимум шести месяцев[37]. Де-факто до выборов первого халифа Али играл важную роль в жизни пророка и халифата, но после его смерти оказался в значительной степени де-факто изолирован от политической жизни[38].

Хадис положения

Перед тем, как покинуть Медину для проведения длительной экспедиции в Табук в 630 году, пророк назначил Али своим управляющим в городе. После того, как распространились слухи об их ссоре, Мухаммед публично поддержал своего двоюродного брата, сказав: «Разве не доволен ты, Али, стоять передо мной как Харун перед Мусой? Ведь единственное исключение в том, что после меня не будет пророка». Согласно другим источникам, Мухаммед также добавил: «Мне не дозволено идти без твоего согласия быть моим преемником»[39]. По словам Ибн Хишама, слухи о ссорах распространялись в Медине «лицемерами»[40].

Хадис положения предполагает, что Али занимает такое же положение в исламе, как Аарон (традиционно отождествляемый с Харуном) в иудаизме за исключением того, что Али не будет пророком после Мухаммеда. Помимо того, что в Коране Харун называется одним из главных исламских пророков, он отображается в тексте как брат Мусы и назначенный Аллахом его наследник и заместитель[комм. 1][42]. В частности Аарон был оставлен Моисеем (традиционно отождествляется с Мусой) своим заместителем во главе израильтян, когда главный иудейский пророк поднялся на гору Синай[43].

Именно согласно этому хадису сторонники шиитского ислама считают, что Али должен обладать теми же правами, что и Харун за исключением пророчества[44]. То есть с их точки зрения хадис предполагает, что:

- Мухаммед считал Али своим назначенным Аллахом заместителем и вторым лицом в мусульманской общине[45];

- Мухаммед считал Али своим братом[46], что подтверждается рядом других повествований, согласно которым, когда мусульмане объединились в братство и поклялись защищать друг друга после переселения в Медину, Мухаммед выбрал своим братом Али и провозгласил: «Ты мой брат и в этом мире, и в будущем»[47];

- Мухаммед считал Али непогрешимым поскольку непогрешимыми должны быть все лидеры общины и непогрешимыми были прошлые пророки[45]. Это подтверждает и шиитское толкование стиха очищения и хадис положения. При этом суннитами такое толкование оспаривается[48].

Таким образом, шиитский ислам считает Али назначенным Аллахом преемником Мухаммеда[49]. Не меньшее значение здесь имеют божественные прерогативы, данные потомкам Аарона, включая слова Бога в Танахе: «Я даю ему [Аарону] Мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых»[50][bible 1]. Исламоведы сравнивают этот завет и божественную привилегию потомков Аарона с верой шиитов в то, что имамы унаследовали от него власть мудрость и право на власть[51]. В Коране в целом часто повторяется данное Аллахом возвышение потомков пророков над остальными верующими[52].

Гадир Хумм

Гадир Хумм стал последним местом, где Мухаммед выступил публично за три месяца до смерти[53]. Там же он сделал своей последнее публичное заявление об Али. Однако окончательных суннитских записей слов Мухаммеда на сегодняшний день не сохранилось, хотя некоторые части его проповеди можно найти в более поздних хадисах[54]. 18 марта 632, после прощального паломничества в Мекку по возвращению в Медину Мухаммед остановился в оазисе Гадир Хумм чтобы сделать заявление. Он приказал идущим впереди вернуться и ждать, пока не подойдут следующие паломники[55]. После полуденной молитвы, во избежание жары для Мухаммеда построили специальный помост в тени[56].

Когда все собрались, Мухаммад произнёс свою проповедь[57]. В ходе неё (а возможно, даже ранее в Мекке) он предупредил правоверных о своей скорой неминуемой смерти[58]. В этой же проповеди он заявил, что оставляет им две близкие ему вещи — Коран и его Ахль аль-Байт, имея в виду своих близких родственников[59]. Затем он предупредил мусульман: «Будьте осторожны в своём отношении к двум после меня: они никогда не разделятся, пока не будут представлены мне в день воскресения»[60].

Примечания

- Ссылки на Коран

- ан-Нахль 16:90 (Кулиев), шиитское толкование

- аль-Бакара 2:124 (Кулиев) — шиитское толкование

- Шиитское (Аль-Ахзаб 33:33 (Кулиев)) и суннитское (Аль-Ахзаб 33:33 (Порохова)) толкование несколько отличаются. См. соответствующий раздел

- См. например шиитскую трактовку (аль-Маида 5:55 (Кулиев)) и суннитскую (аль-Маида 5:55 (Порохова)) на русском языке

- аш-Шу‘ара 26:214 (Кулиев) — шиитская

- аш-Шу‘ара 26:214 (Порохова) — суннитская

- Ссылки на Библию

- Комментарии

- Научные источники

- Reeves, 2003, pp. 6—7.

- Robinson, 2003, p. xv.

- Ибн Исхак // Советская историческая энциклопедия : в 16 т. / под ред. Е. М. Жукова. — М. : Советская энциклопедия, 1964. — Т. 5 : Двинск — Индонезия. — 960 стб.

- Donner, 1998, p. 132.

- Nigosian, 2004, p. 6.

- Watt, 1953, p. xv.

- Cragg Albert Kenneth. Hadith (англ.). — статья из Encyclopædia Britannica Online.

- Madelung, 1997, p. xi.

- Caetani, 1907, pp. 691—692.

- Madelung, 1997, p. 20.

- Sachedina, 1981, pp. 54—55; Landolt, Lawson, 2005, p. 59; Modarressi, 2003, pp. 82—88; Dakake, 2012, p. 270.

- Khetia, 2013, p. 60.

- Madelung, 1997, p. 6.

- Madelung, 1997, pp. 6—8.

- Abbas, 2021, p. 86.

- Madelung, 1997, pp. 10; Jafri, 1979, p. 15.

- Madelung, 1997, p. 9.

- Madelung, 1997, pp. 12—16; Jafri, 1979, p. 16; Abbas, 2021, pp. 58 & 64—66.

- Abbas, 2021, p. 65.

- Abbas, 2021, p. 64.

- Mavani, 2013, p. 46.

- Madelung, 1997, pp. 16—17.

- Madelung, 1997, p. 16.

- Madelung, 1997, p. 17; Abbas, 2021, 93; Jafri, 1979, pp. 14—16.

- Zwettler, 1990, p. 84.

- Rubin, 1995.

- Rubin, 1995, p. 137.

- Abbas, 2021, p. 34; Hazleton, 2013, pp. 95—97; Rubin, 1995, p. 137; Irving, 1868, p. 71.

- Hazleton, 2013, pp. 95—97; Rubin, 1995, p. 137.

- Rubin, 1995, pp. 136—137.

- Hazleton, 2013, p. 94; Rubin, 1995, p. 137.

- Sodiq, 2010, p. 64.

- A's Suyuti, 1881, p. 6.

- Jafri, 1979, p. 45.

- Madelung, 1997, p. 253; Rogerson, 2006, p. 311.

- Jafri, 1979, pp. 45—46; Abbas, 2021, p. 96.

- Jafri, 1979, p. 44.

- Jafri, 1979, pp. 43—46; Hazleton, 2009, p. 69.

- Miskinzoda, 2015, p. 69.

- Miskinzoda, 2015, p. 71.

- Молдалиев, 2008, с. 238.

- Madelung, 1997, pp. 11; Abbas, 2021, pp. 75—76; Miskinzoda, 2015, pp. 71—73.

- Miskinzoda, 2015, pp. 79—80.

- Miskinzoda, 2015, p. 72.

- Miskinzoda, 2015, p. 77.

- Abbas, 2021, p. 5.

- Abbas, 2021, p. 48.

- Jafri, 1979, p. 16.

- Miskinzoda, 2015, p. 76; Rogerson, 2010, pp. 119—120.

- Miskinzoda, 2015, p. 75.

- Miskinzoda, 2015, pp. 75—76.

- Madelung, 1997, pp. 8—12.

- Jafri, 1979, p. 18.

- Rogerson, 2010, p. 74.

- Abbas, 2021, p. 80.

- Муснад имама Ахмада. том 30. хадис 430 (ар.)

- Amir-Moezzi, 2014.

- Rogerson, 2010, p. 74; Abbas, 2021, p. 79.

- Мустадрак аль-Хакима. том 3. хадис 613 (ар.)

- Abbas, 2021, p. 81.

Литература

Первичные источники

- A's Suyuti Jalaluddin. History of the Caliphs = تاريخ الخلفاء (англ.) / Translated by H.S. Jarrett. — Calcutta: Printed by J.W. Thomas for The Asiatic Society, 1881. — P. 6. — 562 p.

Научная литература

- Основные источники

- Abbas, Hassan. The Prophet's heir: The life of Ali ibn Abi Talib (англ.). — complete edition. — New Haven: Yale University Press, 2021. — 256 p. — ISBN 978-0-300-25205-7.

- Hazleton, Lesley After the Prophet: The epic story of the Shia-Sunni split in Islam (англ.). — New York • London • Toronto • Sydney • Auckland: Knopf Doubleday Publishing Group, 2009. — 239 p. — ISBN 978-0-385-52393-6.

- Hazleton, Lesley The first Muslim: The story of Muhammad (англ.). — L.: Atlantic Books Ltd, 2013. — 384 p. — ISBN 978-1-782-39231-6.

- Jafri, S.H.M. The Origins and Early Development of Shia Islam (англ.). — L.: Longman, 1979. — 344 p. — (Millennium). — ISBN 978-0-195-79387-1.

- Madelung, Wilferd. The Succession to Muhammad: a study of the early Caliphate (англ.). — Cambr.: Cambridge University Press, 1997. — 413 p. — ISBN 0-521-56181-7. — ISBN 978-0-521-56181-5.

- Mavani, Hamid. Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi'ism: From Ali to Post-Khomeini (англ.). — London and New York: Routledge, 2013. — 288 p. — (Routledge Studies in Political Islam). — ISBN 978-1-135-04473-2. — doi:10.4324/9780203694282.

- Miskinzoda, Gurdofarid. The significance of the ḥadīth of the position of Aaron for the formulation of the Shīʿī doctrine of authority (англ.) // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. — Cambr.: Cambridge University Press, 2015. — Vol. 78, no. 01. — P. 67—82. — ISSN 0041-977X. — doi:10.1017/S0041977X14001402.

- Rogerson, Barnaby Heirs Of The Prophet Muhammad. — L.: Hachette, 2010. — 432 с. — ISBN 978-0-748-12470-1.

- Rogerson, Barnaby The Heirs Of The Prophet Muhammad: And the Roots of the Sunni-Shia Schism (англ.). — L.: Abacus, 2006. — 415 p. — ISBN 978-0-349-11757-7.

- Rubin, Uri The Eye of the Beholder: The life of Muhammad as viewed by the early Muslims (англ.). — Princeton, N.J.: The Darwin Press Inc, 1995. — P. 135—138. — 298 p. — ISBN 978-0-878-50110-6.

- Используемые 1—2 раза

- Молдалиев, Орозбек Абдысаламович. Ислам и политика: политизация Ислама или исламизация политики--?. — М.: М Маxima, 2008. — С. 238. — 347 с. — ISBN 99-670-5440-9.

- Amir-Moezzi, Mohammad Ali Ghadīr Khumm (англ.) // Encyclopaedia of Islam. Third Edition. — Leiden: E.J. Brill, 2014. — ISSN 1873-9849. — doi:10.1163/1573-3912_ei3_COM_27419. (платн.)

- Caetani, Leone. Annali dell'Islam (итал.). — Milano: Ulrico Hoepli, 1907. — Vol. II. — P. 691—692. — 778 p.

- Dakake, Maria M. The Charismatic Community: Shiʻite Identity in Early Islam (англ.). — Albany: SUNY Press, 2012. — P. 270. — 335 p. — ISBN 978-0-7914-7033-6.

- Donner, Fred McGraw. Narratives of Islamic origins: the beginnings of Islamic historical writing (англ.). — Princeton, N.J.: Darwin Press, Inc., 1998. — P. 132. — 358 p. — ISBN 978-0-87850-127-4.

- Khetia, Vinay. Fatima as a Motif of Contention and Suffering in Islamic Sources (англ.). — Thesis (PhD). — Montréal: Concordia University, 2013. — P. 60. — 101 p.

- Modarressi, Tabataba’i Hossein Tradition and survival: a bibliographical survey of early Shī'ite literature (англ.). — L.: Onewood Publication, 2003. — P. 82—88. — 464 p. — ISBN 978-1-85168-331-4.

- Nigosian, Solomon Alexander. Islam: Its History, Teaching, and Practices (англ.). — Bloomington: Indiana University Press, 2004. — P. 6. — 200 p. — ISBN 978-0-253-21627-4.

- Reason and inspiration in Islam: theology, philosophy and mysticism in Muslim thought: essays in honour of Hermann Landolt (англ.) / edited by Hermann Landolt & Todd Lawson, Institute of Ismaili Studies. — London and New York: I.B. Tauris, 2005. — P. 59. — 558 p. — ISBN 978-1-85043-470-2.

- Reeves, Minou Muhammad in Europe: A Thousand Years of Western Myth-Making (англ.). — N. Y.: NYU Press, 2003. — P. 6—7. — 320 p. — ISBN 978-0-8147-7564-6.

- Robinson, Chase F. Islamic Historiography (англ.). — Cambr.: Cambridge University Press, 2003. — P. xv. — 237 p. — ISBN 0-521-62936-5.

- Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein Islamic Messianism: The Idea of the Mahdi in Twelver Shi'ism (англ.). — Albany: SUNY Press, 1981. — P. 54—55. — 240 p. — ISBN 0-87395-458-0.

- Sodiq, Yushau. An Insider's Guide to Islam (англ.). — Bloomington: Trafford Publishing, 2010. — P. 64. — 608 p. — ISBN 1-426-92560-3.

- Watt, W. Montgomery. Muhammad at Mecca (англ.). — Oxf.: Clarendon Press, 1953. — P. xv. — 192 p.

- Irving, Washington. Mahomet and his successors (англ.). — L.: G. P. Putnam and Son, 1868. — Vol. VII. — P. 71. — 84 p.

- Zwettler, Michael. 6. A Mantic Manifesto: The Sura of «The Poets» and the Qur’anic Foundations of Prophetic Authority // Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition (англ.) / edited James L. Kugel. — Ithaca: Cornell University Press, 1990. — P. 75—123. — 251 p. — ISBN 0-8014-9568-7. — doi:10.7591/9781501736964-007.