Микролит (минерал)

Микроли́т — очень редкий минерал класса оксидов. В переводе с греческого языка слово «micro» означает малый, а слово «lithos» — камень. Название минерала связано с маленьким размером зерен.

| Микролит | |

|---|---|

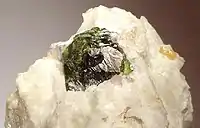

Микролит из Вирджинии (США) | |

| Формула | NaCaTa2O6F |

| Молекулярная масса | 529.02 |

| Примесь | Fe,Mg,Mn,U,Zr,Th,Ti,Sn,Pb |

| Год открытия | 1835 |

| Статус IMA | Действителен |

| Систематика по IMA (Mills et al., 2009) | |

| Класс | Окислы и гидроокислы |

| Надгруппа | Надгруппа пирохлора |

| Группа | Группа пирохлора |

| Физические свойства | |

| Цвет | Бледно-жёлтый, переходящий в красновато-коричневый, иногда изумрудно-зелёный |

| Цвет черты | Светло-жёлтый, коричневатый |

| Блеск | Стеклянный, смоляной |

| Прозрачность | Прозрачный |

| Твёрдость | 5 - 5,5 |

| Микротвёрдость | 540—933 кГ/мм2 |

| Хрупкость | Хрупок |

| Спайность | Несовершенная |

| Излом | Неровный, близкий к раковистому |

| Плотность | 6,33 г/см³ |

| Радиоактивность | 0 GRapi |

| Кристаллографические свойства | |

| Точечная группа | m3m |

| Пространственная группа | Fm3m |

| Сингония | Кубическая сингония |

| Параметры ячейки | 1,038—1,044 нм |

| Число формульных единиц (Z) | 8 |

| Оптические свойства | |

| Оптический тип | Изотропный |

| Внутренние рефлексы | Желтоватые или бесцветные |

Синонимы: гаддамит, танталпирохлор, титанмикролит[1].

Свойства минерала

Структура и морфология кристаллов

Образует кристаллы структуры типа пирохлора; кубическая сингония (гранецентрированная решётка), пространственная группа Fm3m, параметры ячейки a = 1,038—1,044 нм, Z = 8. Иногда метамиктен, рентгеноаморфен. Элементарная ячейка существенно больше у бариевой — 1,057 нм и у свинцовой 1,056 нм разновидностей — рейкебурита и плюмбомикролита соответственно. Точечная группа — m3m (3L44L36L29PC). Кристаллы октаэдрического облика, аналогичны кристаллам пирохлора. Отмечается большее богатство форм у кристаллов первой генерации по сравнению с кристаллами второй генерации. Иногда кристаллы вытянуты вдоль одного из ребер октаэдра и имеют псевдоромбическое развитие. На гранях октаэдров кристаллов из Пикуи (Бразилия) и из Восточного Забайкалья наблюдались треугольные фигуры роста. Кристаллы иногда зональны[2].

Физические свойства

Спайность обычно не наблюдается, лишь на кристаллах из Алто-До-Гиз (Бразилия) отмечена отчётливая спайность по (111). Хрупок. Излом раковистый, неровный, реже занозистый. Твёрдость 5—5,5, существенно ниже у гидратированного микролита. Микротвёрдость 540—933 кГ/мм2 при нагрузке на 100 г. Удельный вес 5,9—6,4, зависит от состава минерала, степени метамиктности и гидратации. Цвет жёлто-бурый, зеленовато-бурый, зелёный разных оттенков, светло- или тёмно-бурый, медово-жёлтый, серно-жёлтый, красноватый, пепельно-серый, стально-серый, почти бесцветный, буровато-черный. Окраска иногда распределена неравномерно. Черта светло-желтоватая до белой. Блеск стеклянный до жирного, реже алмазоподобный. Прозрачен до просвечивающего, темноокрашенный иногда непрозрачен. Немагнитен. Диэлектрическая постоянная 4,80—5,42. pH суспензии >> 7,8.[2]

Микроскопические характеристики

В шлифах в проходящем свете желто-бурый, оливково-зелёный, почти бесцветен. Изотропен. В полированный шлифах в отражённом свете серый. Отражающая способность (в %): 13—15 у уранмикролита, 12,8—13,6 у рейкебурита, 18,2 у плюмбомикролита. Внутренние рефлексы желтоватые или бесцветные[3].

Химические характеристики

Состав отвечает формуле минералов со структурой пирохлора (A2B2O6X) при некотором дефиците катионов группы A. Теоретический состав при формуле NaCaTa2O6F: Na2O — 5,74 %, CaO — 10,38 %, Ta2O5 — 81,84 %, F — 3,52. Из катионов группы В значительно преобладает Ta, содержание Nb2O5 обычно не превышает 10 %; другие катионы В: Ti (TiO2 обычно меньше 1 %, редко до 2,5 %), Zr (доли процента ZrO2), Al и Fe (весьма незначительные количества). Характерно довольно большое постоянство содержания группы А, из них доминируют Ca и Na. Содержание Na2O составляет 3—5,9 % в собственно микролите, понижается в урановой, бариевой и свинцовой разновидностях; Sr и Ba для собственно микролита нехарактерны, но в рейкебурите содержатся около 5 % BaO; количество PbO в уранпирохлорах не превышает нескольких процентов, в плюмбомикролите достигает 26 %. TR не типичны для микролита, исключение составляют микролиты из Донкерхука и Урала; U характерен для уранмикролитов. В отличие от пирохлора и бетафита существенно гидратированные разновидности микролита неизвестны — содержание воды обычно составляет 1—4 %; содержание F достигает 2 %. В ряди микролитов отмечается W и Bi[4].

Диагностические испытания

HCl на микролит действия не оказывает, H2SO4 вызывает медленное разложение; полностью разлагается после сплавления с KHSO4. В полированных шлифах травится HBF4 или разбавленной HF[5].

Поведение при нагревании

Метамиктный уранмикролит до 700 °C выделяет 1,74 % H2O, от 700 °C до 1000 °C градусов — 1 %; дает эндотермические эффекты в пределах 20—300 °C и 1100—1300 °C и экзотермические при 400—500 °C и 1200 °C. В результате прокалывания микролит при 900—1000 °C в некоторых случаях образуется дополнительная перовскитовая фаза. Удельный вес в результате микролита возрастает[5].

Основные месторождения

Месторождения микролита в основном встречаются в России — на Урале. Там их находят в виде маленьких кристалликов. Также микролит находили за рубежом — в США, Анголе и Австралии. Ещё довольно крупные залежи этого минерала находят в Норвегии, Италии и Казахстане. В России, помимо Урала, микролит добывают в Забайкалье.

Образование

Относительно мало распространён. Микролит образуется в пегматитах и амазонитовых гранитах. Образование минерала происходит в раскалённой магме при пневматолито-гидротермальном, метасоматическом, пегматитовом и магматическом процессах. Входит в руду тантала. Сопровождается лепидолитом, розовым и пирохромным турмалином, поллуцитом, сподуменом, амблигонитом, бериллом, топазом, а также различными минералами тантала: торолитом, стибиотанталитом, симпсонитом. Встречается в топазовых грейзенах как акцессорный минерал в латионито-амазонито-альбитовых гранитах.

Характерные выделения

Кристаллы обычно мелкие, реже достигающие нескольких сантиметров; также зёрна и мелкокристаллические выделения неправильной формы[2].

Практическое значение

Может быть использован для извлечения тантала[5].

Разновидности

Уранмикролит — содержит повышенное количество урана. Метамиктен.

Плюмбомикролит — содержит свыше 25 % PbO. Отношение Ta2O5 : Nb2O5 непостоянно. Параметр ячейки 1,056 нм. Твердость—6. Удельный вес 6,5—7,2, меняется в зависимости от содержания Ta и Nb. Цвет зеленовато-желтый, оранжевый. Отражающая способность 18,2 %. Встречен в виде кристаллических агрегатов в аллювиальной россыпи в провинции Киву (Конго) совместно с касситеритом, манганотанталитом, симпсонитом, микролитом.

Рейкебурит — содержит около 5 % BaO. Назван по имени директора аналитической лаборатории Голландской металлургической компании А. Рейкебура. Мелкие октаэдрические кристаллы и их скопления. Параметр ячейки — 1,058 нм. Удельный вес 5,68—5,80. Цвет розовый, розовато- и желтовато-бурый до бесцветного и белого. Микротвердость 485—498 кГ/мм2 при нагрузке 100 г. В шлифах в проходящем свет розовый до фиолетового. Отражающая способность 13,2 %. Образует срастания с касситеритом, микролитом и танаталитом. Кислоты на рейкебурит воздействия не оказывают. Обнаружен впервые в небольшом количестве в касситеритовом концентрате из выветрелого пегматита Ши-Шико (Минас-Жериас, Бразилия) совместно с колумбит-танталитом, микролитом, магнетитом[6].

Примечания

- Чухров Ф. В., 1967, с. 163.

- Чухров Ф. В., 1967, с. 164.

- Чухров Ф. В., 1967, с. 164—165.

- Чухров Ф. В., 1967, с. 165.

- Чухров Ф. В., 1967, с. 168.

- Чухров Ф. В., 1967, с. 168—169.

Литература

- Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Минералы. Справочник. Выпуск 3. Сложные окислы, титанаты, ниобаты, танталаты, антимонаты, гидроокислы.. — Москва: Наука, 1967. — Т. 2. — 676 с.

- Shepard (1835), American Journal of Science: 27: 361.

- Shepard (1837), American Journal of Science: 32: 338.

- Hayes (1842), American Journal of Science: 43: 33.

- Shepard (1842), American Journal of Science: 43: 116.

- Hayes (1844), American Journal of Science: 46: 158.

- Shepard (1870), American Journal of Science: 50: 93 (as Haddamite).

- Nordenskiöld (1872), Geol. För. Förh.: 3: 282.

- Nordenskiöld (1894), Geol. För. Förh.: 16: 336.

- Machatschki (1932), Chem. Erde: 7: 56.

- Palache, Charles, Harry Berman & Clifford Frondel (1944), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837—1892, Volume I: Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley and Sons, Inc., New York. 7th edition, revised and enlarged: 748—756.

- American Mineralogist (1977): 62: 403—410.

- Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W., and Nichols, M.C. (1997) Handbook of Mineralogy, Volume III. Halides, Hydroxides, Oxides. Mineral Data Publishing, Tucson, AZ, 628pp.: 372.