Деривация (словообразование)

Словообразова́ние (деривация) — образование новых слов (дериватов) от однокоренных слов и возникшее в результате этого формально-семантическое соотношение между дериватом и его производящим словом. Например: профессор → профессорский, работа → работник.

История

Словообразование как раздел морфологии начал зарождаться ещё в 1940 — 50-е годы, большой вклад в её создание внесли такие учёные, как: В. В. Виноградов, Г. О. Винокур и А. И. Смирницкий.

Традиционно словообразование изучают в составе морфологии. Уже тогда начали решаться важные проблемы, такие как: проблема разделения слова на морфемы, принципы создания новых слов, строение производных слов разных частей речи. Словообразование тесно связано с морфологией. В. В. Виноградов определил различие между ними. Морфология изучает формообразование, а словообразование — образование слов.

А. А. Шахматов предложил выделить словообразование в отдельный раздел языкознания, что повлекло за собой вопрос: Куда определить словообразование — в грамматику или лексикологию?

В 1960 — 80-е годы было решено, что словообразование станет отдельной лингвистической дисциплиной, со своим методом анализа и системой понятий.

Синхронные и диахронные способы словообразования

Синхронные способы словообразования — такие способы, при которых образование слов происходит при помощи аффиксов, морфем и основ. Как правило, словообразование происходит при помощи двух однокоренных слов (производящим и производным), одно из которых сложнее другого на одну смысловую единицу.[прояснить]

Диахронные способы словообразования — такие способы, когда слово выступает целиком, а не его отдельные морфемы, и при котором между производящим и производным словом нет отношения мотивации (производства).[прояснить]

Единицы системы словообразования

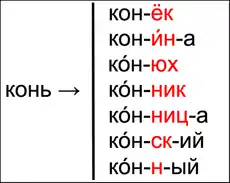

Элементарной комплексной единицей системы словообразования является словообразовательная пара. Последовательный ряд пар составляет словообразовательную цепочку. Наряду с парой и цепочкой особую единицу, включающую совокупность всех мотивированных слов одного мотивирующего, представляет словообразовательная парадигма. Наибольшей по величине единицей, включающей слова, упорядоченные отношениями словообразовательной мотивации, является словообразовательное гнездо, которое в синтагматическом плане состоит из цепочек, а в парадигматическом — из парадигм. Как обособленная от всех прочих единиц системы словообразования выступает словообразовательный ряд. В отличие от рассмотренных выше единиц, общностью мотивированных слов которых является основа, а различием — словообразовательный формант, в словобразовательном ряде основа является дифференцирующим элементом, а формант — объединяющим. Кроме этого, некоторые исследователи к единицам системы словообразования относят производное слово[2].

Основные модели словообразования в русском языке

- Аффиксация (морфологический способ):

- приставочный способ;

- суффиксальный способ;

- приставочно-суффиксальный способ.

- Бессуффиксный способ.

- Словосложение.

- Аббревиация.

- Морфолого-синтаксический способ: образование новых слов, при помощи перехода этого слова в другую часть речи. Рабочий (прил.) человек — молодой рабочий (сущ.).

- Лексико-семантический способ: приобретение одним словом разных значений или образование новых слов путем распада на омонимы. Долг (задолженность) — Долг (обязанность).

- Лексико-синтаксический способ: такой способ, при котором слово образовывается путём сращения словосочетания. С ума сшедший — сумасшедший.

Типы образования слов:

- через соединительную гласную (о, е):

- корень+корень = паровоз;

- корень+корень +суффикс = земледелие;

- корень+слово = лесозаготовка.

- без соединительной гласной:

- соединение усечённых слов или усечённых корней — колхоз;

- усечённый корень + слово с «вынутой» серединой: эс(кадренный) мин(онос)ец = эсминец, нар(одный) ком(иссари)ат = наркомат;

- сочетание усечённого корня + слово: танцевальный пол = танцпол, партийный + билет = партбилет.

- аббревиатура: СНГ, НАТО.

- сокращение (усечение конца): зонтик=зонт; доктор=док; преподаватель=препод.

- конверсия — переход из одной части речи в другую без изменения слова. В русском языке явление представлено преимущественно субстантивацией прилагательных: мороженое, больной, выходной («У меня сегодня выходной»).

- Телескопизм, контаминация.

Метод словообразования, в котором слово образуется из первой части одного слова и последней части второго. Например, мотель — мотор + отель — гостиница для автомобилистов.

См. также

Примечания

- Источники

- Тихонов А. Н. Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет быть грамотным. — Москва: АСТ, 2014. — С. 250. — 639 с. — ISBN 978-5-17-082826-5.

- Бутакова Л. О. Морфемика и словообразование современного русского языка: Учебное пособие (для студентов, магистрантов, аспирантов филологических специальностей). — Омск: Издание ОмГУ; Вариант-Омск, 2010. — С. 136—143, 147—148. — 173 с. (Дата обращения: 20 ноября 2021)

Литература

- Касаткин Л. Л. и др. Краткий справочник по современному русскому языку. — М.: Высшая школа, 1991.

- Кубрякова Е. С. Словообразование // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 467—469.

- Словообразование / Кубрякова Е. С., Лопатин В. В., Улуханов И. С. // Сен-Жерменский мир 1679 — Социальное обеспечение [Электронный ресурс]. — 2015. — С. 445—446. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 30). — ISBN 978-5-85270-367-5.