Архитектура Томска

Среди наиболее распространённых в застройке Томска архитектурных стилей выделяются русский стиль (в дереве), сибирское барокко, классицизм и модерн (в дереве и камне). В XX веке город был застроен преимущественно типовыми кирпичными и панельными домами, на рубеже XX—XXI веков застраивается зданиями в стиле постмодернизма.

Сходными по архитектуре с Томском можно назвать города Иркутск, Красноярск и Барнаул.

Основные этапы застройки города

1604—1773 гг. Основание города и дорегулярная планировка

Город Томск основан в начале XVII века. В тот период Московское государство активно расширялось на восток, закрепляясь территориально посредством возведения крепостей. В конце XVI — начале XVII веков в Сибири было основано более 250 городов. Первое русское поселение на месте современного Томска было основано в 1593—1594 годах. В 1601 году на берегу реки Томи государственным указом было выстроено первое «томское» зимовье. В 1604 году — по приказу Бориса Годунова был основан Томск, ставший четырнадцатым городом-крепостью в Сибири[1][2].

Расположенная на выгодной в стратегическом плане территории, на высоком выступающем узком и длинном мысе (Воскресенской горе), в устье реки Ушайки при её впадении в Томь, крепость обозначила начало первого этапа градостроительного развития будущего города. Деревянная крепость Томска (тогда она называлась «город») представляла собой четырёхугольник неправильной формы в плане. Имела пять башен, соединённых «городнёй», и занимала площадь около 0,2 га. Внутри крепости были возведены: продовольственные «житницы», «зелейные» погреба для хранения военного снаряжения, «съезжая изба» (воеводская канцелярия) и воеводские хоромы. В 1607 году построена деревянная церковь Живоначальной Троицы[1].

К крепости примыкали торгово-ремесленные посады: верхний — с севера; и нижний город — под горой, с юго-запада. Верхний посад был обнесён частоколом с башнями. Нижний посад возник несколько позже, в 1620-х годах, а в 1630 году был огорожен крепостной стеной. Верхний и нижний посады на протяжении XVII—XVIII веков развивались неравномерно. Нижний город со временем разросся сильнее, стал преобладать в застройке и на рубеже XVII—XVIII веков занял территорию поймы реки Ушайки. Одновременно в структуре посада образовались два торга (рынка): под крепостью на правом берегу Ушайки и на её левом берегу — меновой «калмыцкий» торг. Рост торговли и увеличение территории торгов обусловил формирование крупной площади — Базарной (сегодня — площадь Ленина)[1][2].

После пожара, в 1647—1648 годах томский воевода О. И. Щербатов начал строительство новой крепости (кремля), расположенной на южном мысе Воскресенской горы. Кремль был окружён стеной с семью крепостными башнями. В планировке сохранилось деление на город (посад) и острог (кремль, крепость). Кремль играл роль центрального планировочного ядра, в котором все здания строились по периметру стен, образуя в центре небольшую площадь. На некотором расстоянии строились жилые дома, образовавшие прямую улицу, ставшей первой улицей города, которая шла от проездной башни кремля к северной его части до церкви первого Успенского монастыря. С укреплением восточных границ Российского государства, крепость утратила значение центра города[1][2].

В районе Юрточной горы с момента основания Томска и до конца XVIII века проживало коренное население — татары. Единственными капитальными строениями здесь были Никольская церковь и Богородице-Алексеевский монастырь. Первые дома, построенные на Юрточной горе, позже сформировали улицу Почтамтскую (сегодня — проспект Ленина). Большая часть домов и немногочисленные храмы Томска были выстроены из дерева. Городские усадьбы состоятельных горожан с хоромами, банями, сараями, складами и домовыми церквями чередовались с плотной застройкой небольшими, близко поставленными жилыми домами «молодших людей»[2].

Планировка Томска этого периода имела выраженные дорегулярные черты, о чём можно судить по составленному в 1748 году фиксационному чертежу военного инженера Сергея Плаутина. К концу XVII века Томск представлял собой административно-торговый центр Томского разряда, в состав которого входили земли по среднему течению Оби с притоками. Свободная планировочная структура города формировала объёмно-пространственный силуэт городских доминант: на берегу Томи располагались главные планировочные узлы с причалами на воде и складами на суше. Томск имел характерную для русского средневекового города панораму: на фоне деревянной посадской застройки выделялись силуэты башен и церквей крепости, монастыря и посада[1].

В начале XVIII века административный статус Томска был понижен: из центрального города Томского разряда он был назначен центром Томского уезда в составе Сибирской губернии. Причиной этому послужил перенос государственной границы к югу. Вследствие Томск утратил оборонительную функцию, а крепость — градообразующую. Проложенный в 1730-е годы через Томск Московско-Сибирский тракт, направленный на формирование единого внутреннего рынка путём круглогодичного сухопутного сообщения, ознаменовал начало нового градостроительного этапа в истории города — Томск стал важным торговым центром Сибири[1].

Постепенно город отходил от планировки, присущей старым русским поселениям. На плане 1748 года выделялись районы, где строительство велось в соответствии с решениями городских властей. Такими районами стали Татарская слобода, Пески и Заозёрье, располагавшиеся по бровке долины Томи и под Воскресенской горой. По-прежнему подавляющее количество городских зданий составляли деревянные дома, в частности избы на высоких подклетях с двускатной щипцовой крышей — основной тип застройки русских городов данного периода[2].

Сохранились описания Томска немецким учёным П. С. Палласом, посетившим город в 1770 году, после пожара, уничтожившего значительную часть поселения:

Главная часть города лежит внизу горы вдоль по Томе, коей большая половина с тремя церквами в бывшем прошлого года пожаре выгорела. Нельзя себе ничего беспорядочнее представить, как узенькие кривые и одна другую пересекающие улицы, домы, один другой загораживающие, и скверные лачужки, которые, как ещё по остаткам видно, все сие многолюдное место составляли. И как счастие города, что после пожара принудили жителей некоторым образом, против их упорства, выстроить пожарища регулярными улицами и по новому плану. Но как все сие строение ещё не совершенно, то весь город от пожарищ и погребных остатков и проч. имеет весьма жалостный вид. В нижней части города грязь чрезмерная, так что кареты в оной вязнут по самые ступицы…[2]

— Немецкий учёный П. С. Паллас

Академик Фальк, посетивший город в 1771—1772 годах писал, что в городе было 2274 дома, все деревянные, «по неправильным и обывательским немощёным улицам». Дома были рублеными, без украшений и с обязательным элементом — высоким подклётом, придававшим им монументальность[2].

1773 — середина XIX в. Регулярная планировка

После включения города в единую торговую сеть, он стал быстро развиваться: томские купцы вели дела в сибирских городах и городах европейской части России, в Китае и Средней Азии. Активно росло число жителей, велось строительство, расширялись границы застройки. Принятие в 1773 году Высочайше утверждённого плана застройки, выполненного в Комиссии о строении архитектором И. М. Лемом, стало началом формирования регулярной планировки Томска. План основывался на более ранней геодезической съёмке 1767 года, выполненным в соответствии с указом Екатерины II от 25 июля 1763 года «О сделании всем городам и улицам специальных планов, по каждой губернии особо». В основу регулярного градостроительного плана легли зафиксированные места расположений зданий церквей и монастырей. Вновь проектируемые прямоугольные кварталы имели размеры 130-150х150-250 м, а ширина улиц варьировалась от 25 до 40 м. План закрепил административно-торговый центр на Базарной площади, исторически сложившейся у слияния рек Томи и Ушайки. Главным строительным материалом в городе до середины XVIII века оставалось дерево, что порождало проблему частых пожаров. В ходе перепланировки Томска периода классицизма были впервые введены противопожарные меры: застройка разрешалась только по красным линиям улиц и с сохранением противопожарных «разрывов»[1].

В 1804 году была учреждена Томская губерния, Томск снова стал административным центром Западно-Сибирского региона. Город активно развивался как торговый и ремесленный центр, в нём зарождается золотопромышленность. С образованием губернии вводится должность губернского архитектора. Новый статус Томска предполагал строительство административных зданий, новый градостроительный регламент, расширение границ и разработку проектного плана. Разработка последнего заняла долгое время. В градостроительный комитет при Министерстве внутренних дел были высланы уточнённые геодезические съёмки и пять предполагаемых вариантов планировки (1810 г., 1818 г., два плана 1824 г. и 1827 г.), которые выполнили местные архитекторы. Результатом совместной работы этих архитекторов и столичного архитектора В. И. Гесте стал Высочайше утверждённый план застройки Томска от 1830 года. По плану территория города увеличивалась в шесть раз (до 150 га), предполагалось формирование ста тридцати новых кварталов и семи площадей. Для центра предписывалась каменная застройка, для окраин — деревянная. В данный период в архитектуре господствовала эстетика русского классицизма, застройка велась по образцовым проектам[1].

2-я пол. XIX — начало XX вв. Период капитализма

Со второй половины XIX века Томск, обладая выгодным географическим положением, переживал период активных градостроительных преобразований, связанных с общероссийской тенденцией развития капиталистических отношений. План 1830 года перестал удовлетворять потребностям города, из него были реализованы лишь некоторые планировочные идеи (формирование полукольцевых и веерных направлений части улиц в восточных районах). Новое градостроительное положение 1870 года, принятое по указу Александра II, значительно расширило возможности городского общественного управления, в том числе в сфере градостроительства. В 1872 году городскими властями был принят новый план, выполненный отставным землемером Н. Дягелевым. В марте 1883 года был принят новый Проектный план города Томска, по которому поселение развивалось в конце XIX — начале XX веков. Рубеж веков стал важным для градостроительства Томска периодом: не смотря на то, что Сибирский тракт заменила железная дорога, прошедшая значительно южнее города, он сохранил значение административно-торгового центра, а после открытия Томского университета в 1888 году — стал одним из главных научных и культурных центров Сибири. Томск переживал взрывной рост населения (от 20 тыс. горожан в 1860-х годах до 70 тыс. в 1900 году)[1].

Все эти факторы привели к тому, что город активно застраивался. Была окончательно сформирована центральная ось города, протянувшаяся через весь Томск почти на пять километров, сосредоточив основную коммерческо-деловую и общественную застройку. Массовым явлением стала застройка города деревянными многоквартирными доходными домами, которые сегодня составляют основу архитектурного наследия Томска. В градостроительной практике впервые появляются опыты строительства жилых посёлков для рабочих (посёлок при спичечной фабрике купцов Кухтериных, 1908 год). В начале XX века Томск уже входил в число 29 крупнейших административных центров Российской империи. Благодаря работе местной архитектурной школы был создан характерный для капиталистического города облик, по качеству архитектуры сравнимый с другими крупным городами страны[1].

XX век. Советский период

После установления советской власти, первые градостроительные мероприятия в Томске были направлены на улучшение и развитие городской инфраструктуры. К 1924 году отделом благоустройства томского губместхоза был составлен план переустройства Томска в традиции города-сада: предполагалось значительное увеличение площади города и сплошное озеленение городской территории. Однако, в 1925 году Томск вновь утратил административный статус и стал одним из районных центров Новосибирской области. С 1931 года градостроительная политика в СССР шла в русле индустриализации и коллективизации. Томск стал рассматриваться как одно из главных звеньев в производственной цепочке Урало-Кузнецкого комбината. Параллельно, Томск стал центром подготовки научных кадров для Новосибирской области, Алтайского края и Нарымского округа. На первые десятилетия советской власти пришлась утрата градостроительных доминант: были закрыты более двадцати церквей и разрушены пять храмов, в том числе Соборная церковь на центральной площади[1].

В 1939 году институт Запсибпроект (Новосибирск) составил первый генеральный план Томска советского времени. Предусматривались глобальные градостроительные мероприятия: изменение русла Ушайки, снос нескольких капитальных зданий под строительство новых, укрупнение кварталов для улучшения состояния дорог. Запланированные мероприятия требовали слишком крупных затрат, поэтому были реализованы частично. С началом Великой Отечественной войны вектор градостроительного развития города поменялся. В Томск было эвакуировано пятьдесят крупных промышленных предприятий. Рост населения требовал увеличения жилого фонда. Проблему решали строительством деревянных домов барачного типа. После окончания войны сложившееся положение с зонированием городской территории было в критическом состоянии[1].

В 1947 году был утверждён новый городской план, разработанный в Ленинграде (институт Гипрогор). Авторский коллектив нового генплана решал проблему включения в существующую застройку более тридцати крупных промышленных предприятий. Были предложены: создание скоростной автомагистрали вдоль набережной, устройство новых площадей, широкого парадного проспекта, рассекающего историческую застройку по диагонали, множества озеленённых пространств. Жилые дома и общественные здания строились в стилистике советского неоклассицизма (такие кварталы были возведены, в основном, в южной части города)[1].

С середины 1950-х годов наступил новый градостроительный период в городе, связанный с тем, что Н. С. Хрущёв провозгласил отказ от излишеств в архитектуре. Генеральный план Томска 1967 года (Гипрогор) в полной мере отразил новые тенденции в градостроительстве. Архитектурно-планировочное решение предполагало развитие города, в основном, на восток. Значительно расширялась транспортная схема, предлагался комплексный подход к решению проблем озеленения. Значение квартала, как единицы застройки, было пересмотрено: введена свободная планировка. Были введены понятия «район» и «микрорайон». В соответствии с планом были построены: Томский академический городок, жилые районы Каштак и Иркутский тракт. Активно внедрялось массовое типовое строительство[1].

В 1970-х годах, в связи с интенсивным освоением нефтегазовых месторождений Западной Сибири, был дан толчок новому этапу градостроительного преобразования Томска. В 1973 году Союз архитекторов СССР и Госстрой РСФСР провели Всесоюзный конкурс на разработку проекта планировки и застройки Томска. Все пять представленных вариантов предполагали застройку левого берега Томи, что не было реализовано. Тем временем, в правобережной части были допущены ошибки при застройке, негативно повлиявшие на историко-архитектурную среду[1].

В 1980-е годы произошла переориентация на крупнопанельное домостроение для решения вопроса жилищного кризиса. Для внедрения типовых серий домов было запроектировано два крупных микрорайона — Центральный и Солнечный. Одновременно было начато строительство «точечных» жилых многоквартирных домов, возводимых силами молодёжных жилищных кооперативов (МЖК). Многоэтажное строительство в историческом центре обострило проблемы сохранения историко-архитектурной среды, совершенствования планировочной структуры и формирования индивидуального облика городского центра. В связи с этим, в 1987 году был утверждён проект охранных зон: зоны охраны памятников архитектуры, зоны регулирования застройки, зоны охраны уникального природного ландшафта и зоны культурного слоя[1].

Конец XX — начало XXI вв. Современность

Социально-экономические изменения 1990-х годов обозначили новый сложный этап перехода от советской системы градостроительного регулирования к новой, действующей в системе свободного рынка[1].

Деревянная архитектура

_002.jpg.webp)

Вплоть до революции 1917 года Томск застраивался, в основном, деревянными зданиями. В 1810 году из 1508 зданий лишь 5 были каменными, в 1855 — 45 из 2500. В настоящий момент в городе сохранились деревянные дома XIX—XX веков, выполненные в разнообразных архитектурных стилях: классицизме, эклектике, модерне. Деревянное архитектурное наследие Томска признаётся экспертами уникальным культурным и историческим феноменом, поскольку в городе сохранились крупнейшие в мире целостные массивы деревянной застройки[3]. В общей сложности, на 2016 год в Томске насчитывалось более 6000 деревянных зданий (включая постройки советского времени и частный сектор), из которых примерно 2100 представляли историческую и культурную ценность. Разработанный региональными властями список объектов деревянного зодчества Томска, подлежащих сохранению, содержал 701 здание, в том числе 189 памятников федерального и регионального значения[4].

До конца XVIII века большая часть домов и немногочисленные храмы города были выполнены из дерева. Жилые усадьбы с хоромами, банями, сараями и складами, а также дома людей среднего достатка возводились в бесстилевой архитектуре, для последних было характерно размещение торцовой частью на улицу и узкие, напоминавшие щели, волоковые окна шириной в одно бревно. На гравюрах данного периода можно видеть, что жилая застройка представляла собой рубленые строения, лишённые украшений, в облике которых присутствовала некоторая суровость и тяжеловесность. Монументальность зданиям придавала их постановка на высокий подклет — обязательную конструктивную часть томского жилища. С конца XVIII — начала XIX веков по России распространились «образцовые» фасады, предназначавшиеся и для всех вновь возводимых городских деревянных зданий. С этого времени в деревянной архитектуре Томска распространяется стиль русского классицизма[2].

Деревянный классицизм

К началу внедрения типовых проектов в застройке Томска преобладала народная деревянная архитектура. Процесс перехода от традиционной рубленой клети к созданию нового образа классицистического деревянного дома занял достаточно длинный временной промежуток, чем объясняется то, что с 1814 по 1830 годы в городе не было построено ни одного дома по «апробированным» фасадам. В данный период ещё только начинался поиск возможностей использования дерева в данном стиле, выраженный в применении некоторых деталей декора: карнизов, наличников, входных узлов и других элементов. Конструктивные особенности клетей позволили использовать в постройках мезонины[5].

Важное место занимает вопрос, как в дереве передавать каменную архитектуру фасада. Его решение выливается в создание регионального сибирского стиля деревянного ампира[5]. Возводимые деревянные дома либо штукатурили, либо обшивали тёсом, имитируя элементы каменного зодчества (руст, пилястры, фронтоны, карнизы и оконные обрамления). Подобные дома в значительном количестве строились в Томске, о чём свидетельствовали исследования, проведённые в начале 1920-х годов членами секции по охране памятников при Томском губернском комитете народного образования. По результатам в сборнике Томского краевого музея была опубликована статья, в которой отмечалось «богатство Томска ампиром»[6].

Характерными признаками классицистических деревянных домов выступали: частое применение мезонина, балконов, террас и веранд; строгая симметричность композиции главного фасада с нечётным количеством окон; треугольный фронтон, тимпан которого часто украшался солярным знаком; обшивка профильной доской с обработкой углов пилястрами или под руст; разнообразные междуэтажные пояски и модульонный карниз. «Образцовые» фасады в дальнейшем оказали значительное влияние и на другие стили в деревянной архитектуре города, активно применялись при возведении эклектичных зданий второй половины XIX века. В настоящее время в Томске сохранилось мало классицистических деревянных домов. Среди характерных примеров: одноэтажный жилой дом в пер. Н. Островского, 17; двухэтажный жилой дом по ул. Яковлева, 24; утраченный дом архитектора П. Ф. Федоровского по ул. Карташова, 16; дом по ул. Войкова, 8[7].

Дом с мезонином, 1860-е гг.

Дом с мезонином, 1860-е гг. Флигель усадьбы по ул. Советской

Флигель усадьбы по ул. Советской Улица Войкова, 8

Улица Войкова, 8 Водяная улица, 33

Водяная улица, 33

Деревянная эклектика

К середине XIX века в деревянном зодчестве Томска происходит слияние народных традиций и профессиональной стилевой архитектуры, а также появление новых технических средств обработки древесины. Проявление интереса к новым формообразованиям проявляется уже в конце 1840-х годов, когда инженер Г. В. Батеньков строит дачу купцу Сосулину. С этого времени в деревянной архитектуре Томска наступает период эклектики, выразившийся в богатом стилевом разнообразии декоративного оформления фасадов деревянных домов: классицистическая эклектика, сибирское необарокко, «русский» стиль, «восточный» стиль[8].

К основным характеристикам стиля относятся[9]:

- Увеличение количества окон на главном фасаде и их размеров;

- Появление разнообразного и пышного резного декора (подзоров, наличников, лопаток и др.);

- Исчезновение монотонности карниза фасада, ставшего более протяжённым, за счёт небольших фронтонов треугольной и полуциркулярной формы.

В период эклектики шёл строительный бум в Томске, связанный с прокладкой Транссибирской железнодорожной магистрали, основным типом деревянного строения становится доходный дом, а в деревянной резьбе появляется многообразие: глухая домовая, прорезная и пропильная, ажурная и накладная резьба причудливо сочетаются в декоре жилых домов, хозяйственных построек, ворот и калиток. Типичными постройками для данного периода стали: дома по улице Гагарина, 34, 36; постройки дворцового типа: дом В. Я. Шишкова по улице Шишкова, 10, дома по улице Шишкова, 14 и Татарской, 46; дома-терема: дом купца Леонтия Желябо по ул. Красноармейской, 67а, дом купца Г. М. Голованова по ул. Красноармейской, 71, дом архитектора С. В. Хомича по ул. Белинского, 19[9].

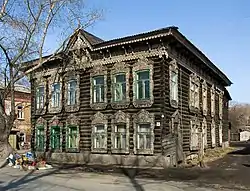

Стиль сибирского необарокко получил развитие в архитектуре Томска путём слияния барокко и классицизма в начале XIX века и развивался вплоть до 1910-х годов. Стилистические черты направления прослеживались по жилым домам Татарской слободы (район Заисточья) и улицам Гагарина и Шишкова: жилые дома по Татарской улице, 1, 9, 36, 40; усадьба двух доходных домов по улице Гагарина; дома по ул. Шишкова, 10, 14, 25. Отличительной чертой стиля стало использование в декоративном оформлении фасадов черт барокко, заимствованных из каменной архитектуры. Яркий пример: купеческий дом на проспекте Ленина, 98, где использовано волютное навершие надоконных досок второго этажа[10].

Татарская улица, 36

Татарская улица, 36 Татарская улица, 9

Татарская улица, 9 Татарская улица, 40

Татарская улица, 40%252C_Shishkova_14.jpg.webp) Шишкова улица, 14

Шишкова улица, 14

Развитие классицистических форм в деревянной архитектуре Томска прослеживается в домах по Миллионной улице. Остаётся чистым сруб на доме № 161, но угловые сочленения обшиваются накладными пилястрами, наличники приобретают характерный для городской архитектуры вид. Дом № 155 полностью обшивается досками и покрывается краской, имитируя городское кирпичное жильё. «Восточный» стиль оказал влияние на композиционное решение крыши в виде симметрично расположенных двух башен в архитектуре дома № 169 на проспекте Ленина (утрачен)[11].

«Русский» стиль также оказал заметное влияние на деревянную архитектуру Томска. «Демократичный стиль Ропета — Гартмана» 1860-х — 1870-х годов получил развитие в городах Западной Сибири, местные архитекторы применяли разработанные орнаментальные мотивы «второго фольклора» как в каменной, так и в деревянной архитектуре. Томские архитекторы, не отказываясь от народных традиций, стали широко применять орнамент в деревянных домах, используя столичные начинания и журнал «Мотивы русской архитектуры», издававшийся в Санкт-Петербурге в 1873—1880 годах. Особенности «русского» стиля проявились в доме и флигеле № 56—58 на проспекте Ленина; домах на проспекте Фрунзе, 10, улице Татарской, 30; доходном доме на улице Дзержинского, 10. При сравнении томских примеров «второго фольклора» и проектов из журнала «Мотивы русской архитектуры» обнаруживаются существенные различия: в деревянных домах Томска отсутствовала перегруженность в декоративном убранстве[12].

Дом купца Леонтия Желябо

Дом купца Леонтия Желябо Дзержинского улица, 21

Дзержинского улица, 21

Проспект Фрунзе, 10

Проспект Фрунзе, 10

Деревянный модерн

Новый стиль модерн начала XX века внёс новый акцент в деревянное строительство в городах Сибири, и в частности в Томске. В этот период декоративно-художественные особенности дерева, как строительного материала, проявились в полную силу. Местными архитекторами был создан ряд выразительных особняков, доходных домов и городских усадеб в данном стиле[13]. Для деревянных домов в стиле модерн были характерны[9]:

- Асимметрия планов и фасадов;

- Преобладание открытого сруба;

- Большие оконные проёмы, часто двойные и тройные;

- Развитый фриз с вертикальной обшивкой;

- Ритм кронштейнов;

- Выделение объёма лестничной клетки эркерами, башнями, удлинёнными оконными проёмами;

- Обобщённые и упрощённые декоративные элементы.

Стилистически деревянный модерн Томска не был однороден. Среди его направлений выделяют: неоромантический и рациональный. Неоромантическое направление в деревянной архитектуре города возникло в противовес традициям сибирского необарокко, так как оформлением фасадов стали заниматься сами архитекторы, а не артели плотников[8]. Характерные принципы неоромантизма были выражены в особняке врача А. А. Грацианова (ул. Пирогова, 14)[14]. Национально-романтические тенденции в деревянной архитектуре Томска получили отражение и в северном модерне, ориентировавшемся на искусство Финляндии и скандинавских стран. К ярким примерам северного модерна в деревянной архитектуре города относят: доходный дом В. И. Василькова на ул. Кузнецова, 17 (1909—1910); особняк учителя Б. А. Быстржицкого на ул. Красноармейской, 68 (1914—1915); дом М. Д. Михайловского по ул. Белинского, 23 (1911, арх. В. Ф. Оржешко); деревянные дома комплекса психиатрической больницы по ул. Алеутской, 1 и ул. Асиновской, 9; дом-особняк врача Ф. Ф. Оржешко на ул. Красноармейской, 100/ пр. Кирова, 26[15].

В рамках неоромантического направления деревянного модерна развивался и сибирский стиль, возникший в начале XX в. и представлявший собой поиски регионального своеобразия. Его влияние можно видеть в мотивах сибирской природы и орнаментов коренных народов края в доме по ул. Ленина, 23 (фронтоны наличников имеют стилизованные изображения шишек и хвойных деревьев), домах по ул. Красноармейской, 79, ул. Вершинина, 14 и ул. Горького, 15 (лобовые доски содержат мелкий пропильный декор в виде стилизованных мотивов хантыйского орнамента), особняках по ул. Сухоозёрной, 10 и ул. Гагарина, 42[16][8].

Доходный дом В. И. Василькова

Доходный дом В. И. Василькова Особняк учителя Б. А. Быстржицкого

Особняк учителя Б. А. Быстржицкого Алеутская улица, 1

Алеутская улица, 1 Улица Вершинина, 12

Улица Вершинина, 12

Эволюция деревянного модерна в Томске шла по пути преодоления романтической тенденции и усиления рационализма. Архитекторы стали стремиться к упрощению архитектурных форм, уменьшению орнамента, в оформлении наличников появляются черты авангардизма, исчезают подзоры, появляются вальмовые крыши. Характерными примерами выступали: дома на Татарской улице, 31, ул. Карла Маркса, 31 и в переулке Типографском (утрачен), доходный дом Дистлер на ул. Источной (утрачен), доходный дом на ул. Учебной, 40 (утрачен), станция Томск-II (утрачена)[17]. Рационалистические тенденции оказали влияние на архитектуру домов из ансамбля Томской окружной психиатрической лечебницы по ул. Асиновской, 5 и ул. Алеутской, 11; особняка семьи купца А. Ф. Громова, известного как «Дом охотника» по ул. Гагарина, 42 (1908, арх. В. Ф. Оржешко); жилого дома архитектора А. Д. Крячкова по пр. Кирова, 7 (1909—1910). Эстетика рациональных форм в русле романтических традиций проявилась в конструктивно-художественных особенностях деревянных домов по ул. Кузнецова, 30; ул. Октябрьской, 4; ул. Белинского, 27 и 27а; ул. Мусы Джалиля, 28[13]. Одновременно шло формирование образа «делового дома» — доходные дома на ул. Белинского, 17 и ул. Неточной, 10[8].

Особняк семьи купца А. Ф. Громова

Особняк семьи купца А. Ф. Громова Жилой дом архитектора А. Д. Крячкова

Жилой дом архитектора А. Д. Крячкова Улица Кузнецова, 30

Улица Кузнецова, 30 Улица Карла Маркса, 31

Улица Карла Маркса, 31

Ретроспективизм

Возврат к классическому наследию в начале XX века был характерен и для зодчества Томска. Ретроспективизм данного периода имел два крупных направления: русский неоклассицизм и неорусский стиль (русский ретроспективизм), которые оказали влияние на деревянную архитектуру города. Неоклассическое направление ретроспективизма оказало влияние на оформление главного фасада дома по ул. Белинского, 22. Необычный вариант соединения черт неоклассицизма и рационалистического модерна — деревянный дом по ул. Крылова, 24. Традиционные народные принципы строительства деревянных зданий, выразившиеся в различных направлениях «русского» стиля в XIX веке, позже эволюционировали в неорусский стиль, заимствовавший характерные черты модерна. В деревянной архитектуре Томска он представлен: особняком купца Г. М. Голованова по ул. Красноармейской, 71 (1904, арх. С. В. Хомич); деревянными домами ансамбля Томской окружной психиатрической лечебницы по ул. Асиновской, 2 и ул. Кутузова, 2; домами на пр. Ленина, 24, 56 и 58[8][13].

Асиновская улица, 2

Асиновская улица, 2 Дом купца Г. М. Голованова

Дом купца Г. М. Голованова пр. Ленина, 24

пр. Ленина, 24 Кутузова, 2

Кутузова, 2

Каменная архитектура

Сибирское барокко

Барокко — первое стилевое направление, возникшее в Томске, было связано с возведением в городе в XVIII веке первых каменных храмов[18]. В сибирских крепостях изначально, как правило, возводились деревянные «клетские» церкви, которые через какое-то время заменялись каменными, преимущественно выполненными в стиле барокко, реже — классицизма, либо на основе соединения двух стилей. Термин сибирское барокко объединяет православную архитектуру Сибири XVIII — начала XIX веков. Архитектура этого направления формировалась под влиянием: традиций русского деревянного зодчества, новаторских тенденций в каменном зодчестве XVII века, русского барокко, украинского барокко и, иногда, буддийского (ламаистского) декора[19].

В Томске в XVIII — начале XIX веков было построено несколько храмов, стилевую принадлежность которых принято определять термином сибирское барокко. Исследователь А. И. Попов отмечал, что «в объёмно-пространственной композиции храмов Томска имеется ряд приёмов, близких характерным образцам московского зодчества начала XVIII в. Например, ярусы восьмериков, поставленных друг на друга. Некоторые другие элементы заимствованы из петербургской архитектуры первой половины XVIII века. Например, завершение колоколен шпилем, фронтоны, наличники окон и др.». Поздние исследования указывают, что первые каменные храмы Томска строились в достаточно растянутый период времени, что затрудняет определение их стилевой принадлежности[20].

Архитектуру православных храмов Томска XVIII — начала XIX века можно разделить на два условных направления[20]:

- «Петровское барокко» («школа Трезини»): Казанский собор Богородице-Алексеевского монастыря (1779—1860);

- «Санкт-Петербургский стиль» («школа Растрелли»): Богоявленская (1789—1806), Воскресенская (1789—1893) и Духосошественская церкви (1784—1788).

.jpg.webp) Воскресенская церковь

Воскресенская церковь Богоявленский собор

Богоявленский собор Знаменская церковь

Знаменская церковь Казанская церковь

Казанская церковь

Русский классицизм

В первой половине XIX века проходила модернизация русских городов в стиле классицизма на основе принципа регулярности. Преобразования проходили в общероссийском масштабе, как единая политика государства. Начало новому направлению в градостроительстве положила деятельность созданной в 1762 году Комиссии для строения городов Санкт-Петербурга и Москвы. В следующем году вышел указ Екатерины II «О сделании всем городам, их строению и улицам планов по каждой губернии особо», предусматривавший перепланировку всех городов империи. Новый стиль сложился вследствие нескольких факторов. Во-первых, изменилась общественная жизнь: в этот период её пронизывали рационалистические и демократические идеи. Во-вторых, недостаток квалифицированных строительных кадров вылился в создание «образцовых» проектов. Новые веяния доходили до провинции с задержкой, но уже с первой трети XIX века в строительной практике Томска прочно утвердились архитектурные формы русского классицизма, доминировавшие в застройке вплоть до 1860-х годов[18][21].

В основу нового стиля легли так называемые «образцовые» проекты, выполненные в Санкт-Петербурге крупнейшими русскими архитекторами: В. П. Стасовым, Д. Кваренги, В. Гесте, Н. А. Львовым, А. Д. Захаровым и другими. В 1809—1812 годах изданы альбомы «Собрание фасадов. Его императорским Величеством высочайше апробированных для частных строений в городах Российской империи». Всего было выпущено пять альбомов, содержащих около 200 проектов жилых, хозяйственных, промышленных, торговых и иных зданий и более 70 проектов заборов и ворот. В эстетике классицизма вся архитектура строго делилась на главную и второстепенную: главная — непреходящий образец архитектурного наследия Древней Греции, Рима и Ренессанса; второстепенная — всё созданное другими народами, в том числе древнерусская и русская народная архитектура. Вследствие, старые архитектурные традиции в Томске были стремительно вытеснены из строительной практики[18][21].

Планомерное внедрение классицизма в городе началось с момента формирования архитектурного корпуса, что стало возможно реализовать после образования в 1804 году Томской губернии. Вновь образованная государственная административная единица получила положенный по закону штат служащих, в том числе была учреждена должность губернского архитектора. Первым её занял в 1804 году тобольский архитектор М. С. Малышев, составивший в 1809 году проект почтовой конторы. Сменивший его в 1810 году архитектор Л. В. Раевский в 1800 году окончил Академию художеств и первоначально работал в Санкт-Петербурге помощником Чарльза Камерона. Архитектор проектировал казармы, остроги, тюремные замки, руководил ремонтами в городе. Наиболее крупной его работой стал проект приспособления к местным условиям здания губернских присутственных мест по образцовому проекту А. Д. Захарова (1842)[21].

С 1817 года должность губернского архитектора занял А. П. Деев. Работая на должности он составил для Томска проекты здания губернских присутственных мест, используя образцовые проекты А. Д. Захарова, воспитательного дома и аптеки со службами, «градской» больницы со службами, ремесленного дома «с заведениями». Помимо этого, в Томске в стиле классицизма были выстроены такие крупные постройки, как здания магистрата (1812) и Биржевого корпуса (1854)[21]. Расцвет классицистической архитектуры в Томске пришёлся на 1840-е — 1850-е годы. В это время стали возводить респектабельные каменные дома представители богатых сословий: дом золотопромышленника Асташева (1842), дом купца Иванова (1840-е) и др. Большое число классицистических домов, в основе которых лежали образцовые фасады, было возведено на главных площадях — Базарной и Соборной, а также в районе «Песков»[22].

Здание Магистрата

Здание Магистрата Биржевой корпус

Биржевой корпус Особняк И. Д. Асташева

Особняк И. Д. Асташева Здание губернского правления (присутственные места)

Здание губернского правления (присутственные места)

Эклектика

Архитектура эклектики проявилась в застройке Томске несколько позже, чем в столицах — в конце 1850-х годов, и оставалась доминирующей до 1900-х годов. На её активное распространение повлиял строительный бум, связанный с возросшим уровнем благосостояния и культурного развития. Если в основе русского классицизма лежало использование стилизованных форм и элементов архитектуры Древней Греции, Рима и эпохи итальянского Возрождения, то в эклектике, освобождённой от жёсткой регламентации предыдущей строительной эпохи, стали применяться самые разнообразные стилевые направления. На период 1860-х — 1880-х годов пришёлся расцвет нового архитектурного направления, когда в городе было возведено наибольшее количество каменных зданий. Тогда же сложились характерные черты томской эклектики, присущие творчеству архитекторов В. В. Хабарова и П. П. Нарановича. Наиболее зримое воплощение стиля прослеживается во множестве доходных домов, возведённых в этот период: А. Е. Кухтерина (пр. Ленина, 73), Г. М. Голованова (пр. Ленина, 105), Н. И. Орловой (пер. Нахановича, 3), И. И. Смирнова (ул. Розы Люксембург, 1, 3, 5) и др.[23]

Академическая эклектика

Академическая разновидность эклектики, включавшая все варианты «классицистических стилей» — неогреческий, неоренессанс, необарокко, неорококо и поздний классицизм, изначально развивалась в рамках архитектуры каменных строений[24]. В неё же входили и «восточные стили» — неомавританский, «китайский», «японский», — к использованию которых прибегали, когда было необходимо напомнить или создать впечатление восточной неги, роскоши, покоя[25]. В храмовом зодчестве ведущим стал русско-византийский стиль (русский академический стиль), принятый на государственном уровне в качестве нового образца национальной архитектуры.

Русско-византийский стиль

В 1830-х годах в России возникло романтическое направление в архитектуре, вылившееся в создание русского национального стиля. Одной из его разновидностей был русско-византийский, или русский академический стиль, суть которого заключалась в смешении форм русского средневекового зодчества и византийской архитектуры. Основоположником направления считается архитектор К. А. Тон[26]. В 1838 году Николай I издал специальный высочайший указ, на основании которого стиль стал распространяться по всей стране: разработанные К. А. Тоном проекты православных храмов были утверждены в качестве образцов национальной архитектуры[18]. Первым зданием в русско-византийском стиле в Томске стал Троицкий кафедральный собор, спроектированный непосредственно Тоном, после открытия епархии в 1834 году. Закладка состоялась 3 июня 1845 года, однако обрушение купола в 1850 году задержало окончание строительства и собор был освящён только в 1900 году[27].

В дальнейшем русско-византийский стиль в Томске получил некоторое развитие благодаря работам архитектора К. Г. Турского, последователя школы Тона[28]. По проекту Турского была построена Троицкая церковь (1836—1837) — первая единоверческая церковь в Сибири. В архитектурном плане здание храма сочетало в себе элементы шатрового стиля и греко-византийские черты: приземистый купол в средней части. Храм был декорирован кокошниками, дентикулами, пилястрами и полукруглыми закомарами[29].

Стиль повлиял на архитектуру Иннокентьевской церкви Иоанно-Предтеченского женского монастыря, освящённой в 1865 году. Архитектор томской епархии А. А. Ашемур ввёл в архитектуру здания черты византийского стиля, в виде специфической формы купола и форм южного и северного боковых ризалитов, главок, наличников окон и проёмов башенного пространства колокольни. При этом конструкция колокольни, тяготевшая к культовой архитектуре XVII века, позволяет причислить храм и к стилю сибирского барокко. Подобными же приёмами в архитектуре отличались Успенская церковь Иоанно-Предтеченского монастыря и Никольская, бывшая Христорождественская церковь, перестроенная и освящённая в 1900 году (епархиальный арх. С. В. Хомич)[27].

Русско-византийский стиль оказал влияние на более поздний Петропавловский собор (1909—1911), выстроенный по проекту А. И. Лангера. Храм был построен в византийском стиле, сильно перекликавшимся с русско-византийским, но уже в эпоху развития модерна[30].

Троицкий кафедральный собор

Троицкий кафедральный собор Свято-Троицкая церковь

Свято-Троицкая церковь Успенская церковь

Успенская церковь Петропавловский собор

Петропавловский собор

Классицистические стили

В количественном отношении в архитектуре русской эклектики доминировали все варианты академических стилей — барокко, Ренессанса, римского, «стилей» Людовиков XIV, XV, XVI. Они отождествлялись с просвещением, наукой, гуманностью и благотворительностью, частично — с богатой и красивой жизнью (не исключая интеллектуального богатства). В этих стилях на протяжении всего XIX века строились музеи, библиотеки, учебные заведения, больницы, бани, банки, доходные дома и особняки[31].

К использованию классицистических стилей в период эклектики часто обращался томский архитектор К. К. Лыгин. По его проектам в стиле академической эклектики с элементами барокко и Ренессанса были построены: доходный дом купца Е. Кухтерина (1900, пр. Ленина, 73) и здание Окружного суда (1904, пер. Макушина, 8)[32].

Особенностью архитектуры Томска было большое распространение позднего классицизма в 1890-х — 1900-х годах. Так называемая «классицистическая» эклектика стала характерной для творчества ведущих томских архитекторов: К. К. Лыгина и П. Ф. Федоровского[33]. Зачастую здания, относимые к данному типу, совмещали в своей архитектуре рационалистические и классицистические черты. К таким строениям относились гостиница «Северная» (пр. Ленина, 86), дом на погребах с мезонином (пр. Ленина, 90; 1850), Томское духовное приходское училище (1860), жилой особняк (ул. Карла Маркса, 2). Рационализированные черты классицизма проявились в отказе от треугольных фронтонов, со временем заменённые на полуциркулярные или прямоугольные аттики: женское епархиальное училище (1825—1893, арх. И. Ю. Шраер). Простотой, классицистической симметрией и монументальностью отличались: жилой дом (1875; ул. Карла Маркса, 18), жилой флигель (1862; ул. Нахановича, 3), доходный дом Н. И. Орловой. Для этих построек характерно минимальное использование орнаментов, гладкие стены фасадов, треугольные или лучковые сандрики[34]. Значимым строением в стиле классицистической эклектики стало здание Духовной семинарии (1896—1899, арх. Е. Л. Морозов)[28].

Главный корпус Томского университета

Главный корпус Томского университета Главный корпус Технологического института

Главный корпус Технологического института Ансамбль почтово-телеграфной конторы

Ансамбль почтово-телеграфной конторы Реальное (Алексеевское) училище

Реальное (Алексеевское) училище

Мавританский стиль

Возникновение мавританского стиля в архитектуре России и в Сибири в частности было связано с религиозными зданиями иудаизма и ислама. Архитектурный облик зданий синагог мог отражать как местные христианские, так и мусульманские, в особенности арабские, архитектурные традиции. Чаще всего их строили в мавританском стиле, что служило напоминанием о восточном происхождении иудаизма. Еврейская община Томска в XIX — начале XX веков была одной из самых крупных в Западной Сибири, так что к началу XX века в городе было возведено три синагоги[35].

Первая хоральная синагога Томска была построена в 1850-х годах в районе Песков на улице Магистратской (современная улица Розы Люксембург). В 1899—1902 годах здание было капитально перестроено в мавританском стиле. Крупное прямоугольное в плане здание было дополнено выступающим объёмом апсиды, увенчанной выступающей башней с куполом и шестиконечной звездой Давида. Фасады имели типичные для стиля архитектурные детали: окна стрельчатой формы, с широкими сандриками на полуколоннах, пилястры, фриз, обработанный модульонами, поддерживающими стрельчатые арки[35].

По причине удалённости синагоги на Песках, еврейское население левобережья Ушайки образовало отдельный приход. В 1881—1883 годах на участке по переулку Подгорному, между улицами Дворянской (современная Гагарина) и Почтамтской, было выстроено здание новой Каминерской синагоги, названной в честь канского купца М. Г. Каминера, построившего в 1859 году неподалёку молитвенный дом. Деревянное оштукатуренное здание имело элементы мавританского стиля: круглые окна второго этажа, четырёхгранную башенку, увенчанную шатром и шаром на шпиле. Здание было снесено в 1970-х годах[35].

История третьей томской синагоги связана с «николаевскими» кантонистами, которые, закончив службу в одиннадцатом Сибирском линейном батальоне, осели в городе. Отставные солдаты организовали собственную молитвенную общину, благодаря чему появилась единственная в Сибири «солдатская синагога». В 1872 году по улице Нечаевской (сегодня — проспект Фрунзе, 15) было построено деревянное здание. После пожара, в 1907—1910 годах Солдатская синагога была перестроена в мавританском стиле (арх. А. И. Лангер). В настоящее время утрачены три башни с куполами на восьмигранных барабанах[35].

Мавританский стиль оказал заметное влияние на архитектуру мечетей Томска. В целом, в Сибири мечети строились в духе османской и казанской традиции, что было обусловлено наличием тесных связей между сибирскими и поволжскими татарами, торговым связям с Бухарой и активными миграционными процессами. В начале XX века в Томске было возведено три мечети: утраченная Магометанская соборная мечеть (1900), Красная соборная мечеть (1904) и Белая соборная мечеть (1914, арх. А. И. Лангер). Здания отличались необычным построением: к основному объёму по продольной оси примыкал объём минарета. Подобное решение на базе образцового проекта 1843 года получило распространение к концу XIX века, а в его основу был положен принцип смешения композиционных особенностей традиционных средневековых татарских мечетей и русской церковной архитектуры[36].

В светской архитектуре города восточно-мавританский стиль нашёл отражение в облике усадьбы купца Карима Хамитова (ул. Максима Горького, 35), возведённой в 1890—1910 годах. Фасады зданий усадьбы украшены богатым лепным декором, в котором сочетаются восточные традиции и европейские мотивы, аналоги которого отсутствуют в архитектуре Томска[37].

Хоральная синагога

Хоральная синагога Красная мечеть

Красная мечеть Белая мечеть

Белая мечеть-DSC27437.jpg.webp) Усадьба Карима Хамитова

Усадьба Карима Хамитова

Антиакадемическая эклектика

Антиакадемическая разновидность эклектики включала романтическое («готика»), национальное («русский» стиль) и рационалистическое («кирпичный стиль») направления[24].

Русская готика

«Готический» стиль оказал небольшое влияние на архитектуру Томска периода эклектики и проявился в ранний период, когда в творчестве многих томских архитекторов проявился отход от классицистических форм. Поиски новых форм вылились в обращение к средневековой архитектуре. Одним из первых зданий Томска в псевдоготическом стиле стала бывшая гостиница «Европа» (улица Розы Люксембург, 1). Здание имело несколько характерных для готики черт: стрельчатые оконные проёмы, рубчатый парапет, напоминавший средневековые оборонительные стены. Арочные проёмы первого этажа и полуциркулярный угол здания, похожий на контрфорс, в свою очередь, напоминали о романском стиле[27].

«Готика» в русском зодчестве, после расцвета в период романтизма 1830—1850-х годов, не исчезла с архитектурной арены, но употребление её форм стало прочно связано с объектами определённого назначения. В «готическом» стиле стало принято проектировать кирхи, реформатские церкви, кабинеты (проводя ассоциации с кабинетом Фауста) и библиотеки[31]. В Томске к готическим формам обращался архитектор К. Н. Еремеев при проектировании немецкой кирхи (Церковь св. Марии). Составленный в 1855 году проект не был утверждён. В 1857 году в Санкт-Петербурге был составлен новый проект, за подписью архитектора Г. А. Боссе. Выстроенное в псевдоготическом (с элементами романского) стиле здание было разобрано в 1936 году[27].

Русский стиль

Русский стиль — одно из течений антиакадемической эклектики, получившее наибольшее распространение в архитектуре второй половины XIX века[27]. Течение, основоположником которого считается А. М. Горностаев, возникло в конце 1840—1850-х годов в противоположность официальному академическому русскому стилю (русско-византийскому стилю). Его суть заключалась в использовании традиций русского национального зодчества XVII века. В конце 1850-х годов, после смерти Николая I, и распространения в интеллигенции идей народничества, это направление окрепло и сформировалось в русский стиль[26].

Одним из первых томских архитекторов, обратившихся в творчестве к истокам русского зодчества, стал К. Н. Еремеев. Занявший должность архитектора Томской епархии, Еремеев спроектировал в русском стиле Троицкую единоверческую церковь на Степановке (1856) и деревянную церковь во имя св. первомученика архидиакона Стефана (1859). Русский стиль впоследствии оказал влияние и на другие религиозные постройки. Храм Александра Невского, заложенный в 1856 году рядом с Тюремным замком, изначально напоминал лютеранскую кирху, что не нравилось городскому голове З. М. Цыбульскому. Храм был перестроен в русском стиле в 1880 году (арх. В. В. Хабаров)[27].

В конце XIX века в томской архитектуре всё больше ощущается влияние «демократичного» стиля В. А. Гартмана — И. П. Ропета, который распространяется на светскую архитектуру. Мотивы русской архитектуры активно использует в своих проектах каменных домов В. В. Хабаров: харчевня «Славянский базар» (пл. Ленина, 10) и доходный дом А. Соболева (пр. Ленина, 89). Те же черты прослеживались в кирпичном здании Управления путей сообщения Томского округа (пл. Ленина, 1; 1882). По декоративному убранству здание напоминало древнерусский терем[27].

.jpg.webp) Здание Управления путей сообщения Томского округа

Здание Управления путей сообщения Томского округа Харчевня «Славянский базар»

Харчевня «Славянский базар» Доходный дом А. Соболева

Доходный дом А. Соболева Третье мужское высшее начальное училище

Третье мужское высшее начальное училище

Кирпичный стиль

Кирпичный стиль — направление эклектики, ставшее примером массового и дешёвого строительства с использованием открытой кладки огнестойкого, высокопрочного облицовочного кирпича — распространился в Томске в 1880-х — 1910-х годах. Именно в данном стиле в этот период было построено наибольшее количество зданий в городе[33]. Происхождение стиля связывают с таким направлением, как рационализм, появившийся в архитектуре России в середине XIX века, основанный на теоретических воззрениях А. К. Красовского. В Томске кирпичный стиль развивался во взаимодействии с другими архитектурными направлениями — в рамках рационализма, эклектики и модерна. В рамках томской эклектики формообразование стиля шло по двум направлениям[38]:

- от классицизма к рационализму с использованием элементов классицистического декора;

- от рациональных тенденций внутри «русского» стиля, выразившееся в проектах архитекторов В. В. Хабарова, С. М. Нарановича, С. М. Владиславлева и др.

Классицистическое направление кирпичного стиля достаточно широко распространилось в губернских городах Сибири. В Томске в данном направлении было возведено много образовательных учреждений, а одним из самых ярких образцов выступает здание Губернской мужской гимназии (пр. Фрунзе, 9). Параллельно кирпичный стиль развивался во взаимосвязи с «русским» стилем, на что оказал существенное влияние журнал «Мотивы русской архитектуры» (1873—1880), публиковавший варианты орнаментальной кладки кирпича[38].

Основоположники кирпичного стиля в Томске — К. К. Лыгин, Т. Л. Фишель, П. Ф. Федоровский и др., создали множество выразительных проектов. По линии одного только проспекта Ленина насчитываются десятки зданий, выполненных в данном стиле, с разнообразными декоративными формами и орнаментальными элементами средневековой архитектуры, барокко, русского и других стилей. К наиболее ярким примерам относят: доходные дома А. В. Швецова (ул. Карла Маркса, 2), Г. И. Голованова, А. Соболева, Е. И. Кухтерина, И. Г. Гадалова, А. С. Червинской (1879, ул. Карла Маркса, 13), И. И. Смирнова (ул. Розы Люксембург, 5), А. П. Корнакова (пр. Ленина, 72), Н. Некрасова (пр. Ленина, 80), Д. А. Акулова (пр. Ленина, 85, 85а), Д. Шадрина (арх. Левельт; пр. Ленина, 95), К. Андреева (ул. Обруб, 4), Н. Тихонова, торговая лавка С. Бейлина (пр. Ленина, 52), церковь Св. Петра и Павла на спичечной фабрике, а также многочисленные общественные здания — учебные и благотворительные учреждения, больницы, здания Окружного суда (1902—1904; пер. Макушина, 8), Общественного собрания (1898—1900; пр. Ленина, 50)[38][39]. В 1911—1913 годах в кирпичном стиле по типовому проекту был построен Томский военный городок[40].

К 1920-м годам кирпичный стиль вышел из употребления в архитектурной практике как столиц, так и в Сибири. В этот период архитектор А. Д. Крячков разрабатывал специальную морозостойкую штукатурку для фасадов зданий сибирских городов, которую используют до настоящего времени[38].

Здание Губернской мужской гимназии

Здание Губернской мужской гимназии Здание Общественного собрания

Здание Общественного собрания Доходный дом Г. М. Голованова

Доходный дом Г. М. Голованова Доходный дом Кухтерина

Доходный дом Кухтерина

Модерн

С 1890-х годов в России утверждается искусство модерна и символизма. В архитектуре в это время произошёл резкий поворот от подражательства, традиционализма к новаторству, поискам нового художественного языка. На первых двух съездах архитекторов России в 1892 и 1895 годах звучала критика «бессодержательного эклектизма современной архитектуры». Приобрели популярность рационалистические идеи А. К. Красовского о перспективности новых материалов, в особенности железа, о преобразовании «полезного в изящное». Зародившийся в конце XIX века в Западной Европе (Австрия, Бельгия, Германия) новый стиль модерн быстро распространился по России. Этому способствовали экономические связи стран и журналы «Зодчий», «Строитель», архитектурные ежегодники и другие издания, рассказывающие о новинках архитектуры. Модерн произвёл настоящую революцию в архитектуре. Был полностью отвергнут архитектурный ордер, планировка была подчинена внутреннему пространству, в результате чего, здания стали асимметричными[26].

Появление модерна в архитектуре Томска связано со строительством в 1891—1900-х годах Сибирской железной дороги, появление которой создало благоприятные условия для социально-экономического и культурного развития города. Томск становится крупным научно-образовательным и торговым центром Сибири. Хронологически томский модерн получил развитие в 1890-х — 1910-х годах. В этот период главные улицы города застраиваются зданиями банков, крупных магазинов, гостиниц и доходных домов[41]. Большой вклад в популяризацию нового стиля внесли выпускники Императорской Академии художеств — местные архитекторы П. Ф. Федоровский и К. К. Лыгин, окончивший Институт гражданских инженеров А. Д. Крячков, архитекторы А. И. Лангер, Б. Ф. Татарчук, художник-архитектор В. Ф. Оржешко, художник и архитектор Т. Л. Фишель[42].

В архитектуре томского модерна прослеживается несколько направлений[42]:

- Романтический модерн

- Интернациональный модерн

- Рациональный модерн

Романтический модерн

Раннеромантическое (неоромантическое) направление, заимствующее элементы старинной архитектуры, было распространено на всём временном отрезке существования модерна в Томске[43]. Ранние романтические формы присущи работам томского архитектора К. К. Лыгина, который одним из первых в городе использовал новый стиль в своих проектах. Впервые признаки модерна проявились в построенных им зданиях: Общественного собрания (1898—1900), доходных домах Г. И. Голованова (1898—1900) и Е. И. Кухтерина (1899—1900). К мотивам раннего романтического модерна обращался архитектор А. Д. Крячков, на которого сильно повлияла немецкая архитектурная школа: исполненные в «ренессансном духе» проект Дома науки им. П. И. Макушина (1911, проект был сильно изменён при строительстве) и здание фабрики купца В. А. Горохова (1914—1916; ул. Набережная Томи, 25), в стиле «романского возрождения»[44].

Неоромантические тенденции модерна проявились в здании нового анатомического корпуса Томского университета (1904—1907, арх. Ф. Ф. Гут), в оформлении фасадов которого были использованы элементы романского и готического стилей. Опять же неоготика сильно повлияла на творчество архитектора Т. Л. Фишеля. В здании спроектированного им Владимировского училища (1910; ул. Розы Люксембург, 64) неоромантическое направление выразилось в применении готических форм. Подобные приёмы были использованы и в проекте здания городского корпуса лавок (пр. Ленина, 12)[45]. Тема раннего орнаментального модерна прослеживалась в оформлении углового фасада здания Второвского пассажа[46].

Характерным для томского модерна стало влияние на него петербургского северного модерна, что было связано как с основанием Томского общества любителей художеств и поиском местными архитекторами регионального своеобразия, так и с тем, что многие архитекторы получили образование в Санкт-Петербурге. Томские зодчие часто обращались к аналогам архитектуры стран Северной Европы, считая её наиболее адекватной сибирской специфике. В каменной архитектуре наиболее ярким образцом северного модерна стало здание торгового дома купца Ф. И. Деева по пер. Батенькова, 3 (1914, арх. А. И. Лангер). Однако, наиболее полно северный модерн в Томске проявился в деревянных постройках[47].

Доходный дом Е. И. Кухтерина

Доходный дом Е. И. Кухтерина Дом науки им. П. И. Макушина

Дом науки им. П. И. Макушина Владимировское училище

Владимировское училище Торговый дом купца Ф. И. Деева

Торговый дом купца Ф. И. Деева

Интернациональный модерн

Интернациональный (ранний, живописный, декоративный) модерн, не ориентировавшийся на архитектуру прошлых эпох, получил наибольшее распространение в России[48]. К нему в архитектуре Томска впервые обратился архитектор Ф. Ф. Гут. Черты направления проявились в составленных им проектах Бактериологического института (1904—1906; пр. Ленина, 32), Учительского института (1903—1906; ул. Киевская, 60), Инженерного корпуса Технологического института (1904—1905; пр. Ленина, 28а). В интернациональном модерне позже стал работать и К. К. Лыгин: аптека фирмы «Штоль и Шмидт» (1904—1905; пр. Ленина, 54), дом Г. Ф. Флеера (1904—1906; пр. Ленина, 83). К данному направлению (с элементами романтического модерна) относят и архитектурное решение Второвского пассажа (1904—1905; пр. Ленина, 111)[44].

Около семи лет активно работал, используя формы и элементы интернационального модерна, городской архитектор Т. Л. Фишель. Черты направления воплотились в спроектированных им постройках: Заозёрного городского училища (1912), еврейского училища им. И. Л. Фуксмана (1910—1911; ул. Октябрьская, 25), доходного дома П. И. Макушина (1911—1912; ул. Крылова, 26), особняка Г. В. Нестерова (1909—1910). В стиле венского сецессиона по проекту инженера А. И. Лангера в 1915 году было построено здание синематографа «Новый» (пер. Нахановича, 4; кардинально перестроен в советский период)[49].

Второвский пассаж

Второвский пассаж Аптека фирмы «Штоль и Шмидт»

Аптека фирмы «Штоль и Шмидт» Дом Г. Ф. Флеера

Дом Г. Ф. Флеера Здание Бактериологического института

Здание Бактериологического института

Рациональный модерн

На позднем этапе развития модерн всё больше склонялся в сторону рационалистических тенденций в архитектуре, отказа от декоративности, что вылилось в формирование нового направления — рационалистического модерна. Впервые рациональные тенденции проявились в творчестве архитектора Ф. Ф. Гута, в проекте корпусов Томского технологического института: механический корпус и здание кузницы (1902—1904), служительский корпус (1903—1905), административный корпус (1903—1904), жилой флигель при горном институте (1903), инженерном корпусе (1904—1907, пр. Ленина, 28а)[50]. Ранние сочетания иррациональных и рациональных тенденций в томском модерне можно наблюдать в зданиях мучного корпуса лавок архитектора Т. Л. Фишеля (1907—1908), манеже-школе Общества физического развития детей архитектора Б. Ф. Татарчука (1903—1909; ул. Красноармейская, 14), здании Сибирского торгового банка (1907)[44].

Рациональные тенденции в модерне широко применяли гражданский инженер А. Д. Крячков (неосуществлённый проект бани Лопуховой (1905), факультетские клиники университета детских, нервных и глазных болезней (1914—1916; Московский тракт, 2), неосуществлённый проект 2-й женской гимназии), архитектор Т. Л. Фишель (доходный дом П. И. Макушина (1911; ул. Крылова, 23), архитектор В. Ф. Оржешко (типография Сибирского товарищества печатного дела (1908; ул. Гагарина 9/ пер. Нахановича, 9), кондитерская фабрика «Бронислав»), инженер А. И. Лангер (доходный дом А. И. Осипова (1909—1910; ул. Кузнецова, 26), общественные бани А. Ф. Громова (ул. Советская, 22)[51].

%252C_9.jpg.webp) Типография Сибирского товарищества печатного дела

Типография Сибирского товарищества печатного дела Бани А. Ф. Громова

Бани А. Ф. Громова Манеж-школа Общества физического развития детей

Манеж-школа Общества физического развития детей.JPG.webp) Мучной корпус

Мучной корпус

Ретроспективизм

В начале XX века на смену модерну в России пришёл ретроспективизм — стиль, являвшийся продолжением традиционной, декоративно-художественной линии развития архитектуры. В России он имел две стилистические ветви развития: русский неоклассицизм, ориентировавшийся на ренессанс и русский классицизм, и неорусский стиль (русский ретроспективизм)[26] — направление модерна, развивавшее традиции древней новгородской и псковской архитектуры, а также деревянного зодчества Русского Севера[52].

Неоклассицизм

Неоклассицистические постройки появились в архитектуре Томска вскоре после первых модерновых и внесли в застройку свойственную стилю большую масштабность и монументальность[41]. Неоклассицизм в городе связан, в первую очередь, с творчеством архитектора П. Ф. Федоровского, который на всём протяжении своей деятельности придерживался классицистических форм. Если в здании Мариинской женской гимназии (1897) он использовал только элементы, заимствованные из классики, то в последующих его работах полностью утвердилось направление неоклассицизма: горный корпус технологического института (1902—1905; пр. Кирова, 3), дом-особняк купца И. Н. Смирнова (1914—1916; пер. Кооперативный, 5), детская больница П. И. Михайлова (1915; пр. Ленина, 51), особняк Е. Н. Морозовой (1913). К данному направлению также относят: особняк П. И. Макушина (ул. Гагарина, 3), здание научной библиотеки ТГУ архитекторов А. А. Шишко и А. Д. Крячкова (1912—1914; пр. Ленина, 34а), здание Городского ломбарда (1911—1912; ул. Карла Маркса, 26)[44]. Одним из последних проектов архитектора К. К. Лыгина являлось оформление каменного моста через Ушайку (1916) в стиле ретроспективизма. Архитектор поместил на сооружение ростральные колонны как символ морского могущества страны, за что мост получил среди горожан прозвище «Питерский» (Санкт-Петербург изначально был родиной неоклассицизма)[32].

.JPG.webp) Дом-особняк купца И. Н. Смирнова

Дом-особняк купца И. Н. Смирнова_b._60.jpg.webp) Городское училище

Городское училище Каменный мост через Ушайку

Каменный мост через Ушайку Горный корпус Технологического (Политехнического) института

Горный корпус Технологического (Политехнического) института

Неорусский стиль

В 1910-е годы вновь возник всплеск интереса к истокам русского национального искусства. С этим было связано зарождение неорусского стиля, в котором проектировались и строились государственные учреждения, банки, храмы, вокзалы и музеи. Название стиль получил по предложению искусствоведа В. Я. Курбатова в противовес русскому стилю. Творческие изыскания в рамках стиля черпали вдохновение как в «почвенничестве», так и в романтическом модерне: свободная планировка, живописность, пластичность объёмов соединялись с формами древнерусской архитектуры[26].

В Томской губернии развитие неорусского стиля происходило в каменном и деревянном исполнении как в культовой, так и в светской архитектуре. В каменном зодчестве неорусский стиль не нашёл большого применения, но отдельные его примеры отличались высоким художественным уровнем и сильно повлияли на городскую среду. Крупнейшим светским образцом стиля выступал комплекс Томской окружной психиатрической лечебницы (1908)[53].

Томская окружная психиатрическая лечебница

Томская окружная психиатрическая лечебница Томская окружная психиатрическая лечебница

Томская окружная психиатрическая лечебница

Советский авангард

Архитектурный облик Томска до настоящего времени определяет, прежде всего, дореволюционная застройка. Направление советского авангарда в городе не получило ни распространения, ни признания и выразилось в немногочисленных зданиях 1920-х — 1930-х годов, не вписывающихся в общую застройку. Проблемы в градостроительной отрасли Томска даного периода были вызваны Гражданской войной, оставившей коммунальное хозяйство в упадке и в период с 1920 по 1930 годы никакого крупного жилищного строительства в городе не велось. То же верно для общественных зданий, так как Томск в 1925 году утратил статус губернского центра. Появление авангардного движения в архитектуре Томска связано с группой Объединения современных архитекторов (ОСА), организованной в институте СТИ в 1927 году, отстаивавшей принципы конструктивизма[54].

Конструктивизм

На рубеже 1920—30-х годов в Томске был практически исчерпан фонд дореволюционных зданий, пригодных к эксплуатации. При кратковременном оживлении нового строительства, в начале 1930-х годов, в архитектуре Томска происходит переход к конструктивизму. Одним из первых конструктивистских сооружений стал четырёхэтажный дом дирекции Томской железной дороги, также известный как «дом железнодорожника» (пр. Ленина, 46). В годы первой пятилетки остро встал вопрос доступного общественного питания, в моду вошло сооружение фабрик-кухонь. В Томске в 1930—31 годах для фабрики-кухни перестроили дом наследников купца С. Ф. Хромова по пр. Фрунзе, 16, частично сбив архитектурный декор с фасадов и расширив оконные проёмы. В 1930 году также началось возведение пятиэтажного «коммунального дома» по ул. Никитина, 4. Существовало ещё несколько неосуществлённых конструктивистских проектов, в том числе студенческого общежития СТИ. В целом, зданий, построенных в формах конструктивизма в городе было слишком мало, чтобы они могли оказать воздействие на архитектурный облик Томска, а с 1932 года в советской архитектуре уже наметился поворот к «освоению классического наследия», вылившийся в создание нового стиля — постконструктивизма[54].

Постконструктивизм

Суть постконструктивизма заключалась в «обогащении» конструктивистских по форме зданий различными декоративными элементами. Так, комплекс мукомольно-элеваторного учебного комбината на соляной площади, построенный в 1932—1938 годах, приобрёл классицистический декор в процессе возведения. Проектировал комплекс уроженец Австро-Венгрии, выпускник Венского политехникума Франц Карлович Кресадло. Ещё одним примером «обогащения» стал учебный корпус горного факультета Томского индустриального института (сегодня — 8-й корпус ТПУ; ул. Советская, 82). Заложенное в 1930 году здание изначально было конструктивистским, но в процессе строительства было изменено по проекту архитектора Б. А. Алексеева, представителя ленинградской архитектурной школы. Примером постройки, изначально отошедшей от принципов конструктивизма, стало студенческое общежитие медицинского института на пр. Кирова, 16 (1936—1938). В 1937—1939 годах было возведено общежитие ТГУ № 2 (пр. Ленина, 68) — характерный пример завершающей стадии постконструктивизма[54].

Сталинская архитектура

После Великой Отечественной войны в СССР распространился новый архитектурный стиль, именуемый по разному: сталинская архитектура, сталинская эклектика, советский классицизм, сталинский ампир. В исследованиях указывается, что к архитектуре данного периода в Томске более рационально применять термин сталинский классицизм, поскольку здесь насыщенность фасадов декоративными элементами была снижена по экономическим и климатическим причинам. В целом, Великая Отечественная война кардинально изменила градостроительную историю города. Эвакуация в Томск тридцати крупных и средних промышленных предприятий потребовала срочного увеличения жилой площади. Строительство стало вестись на новых территориях и в историческом центре, на месте бывших монастырей. Первые 18 послевоенных лет внесли значительные изменения в градостроительную ситуация, было возведено более 300 многоквартирных жилых домов по новейшим типовым проектам[55].

Строившиеся здания имели характерные черты советского классицизма: закладные детали, лепной декор (звёзды, серп и молот и т. д.), использование рельефов, барельефов и скульптуры. В построении фасадов отражались свойственная классицистической архитектуре симметрия, спокойная колеровка в пастельных тонах с белыми акцентами декоративных деталей. Характерные примеры стиля, построенные по типовым проектам: жилое дома по ул. Матросова, 7; ул. Усова, 62; пр. Кирова, 53/2; ул. Крылова, 14; ул. Вершинина, 17; пр. Кирова, 37; ул. Фрунзе, 224; построенный по спецпроекту жилой дом по пр. Ленина, 17[55].

В архитектуре общественных зданий в этот период шёл процесс утверждения социалистического реализма. В архитектурном формообразовании стали доминировать имперские тенденции, помпезность, крупномасштабность. Самым ярким образцом данной тенденции стало величественное и торжественное здание 10-го корпуса ТПУ (1954)[56]. Интересными примерами советского классицизма в застройке выступали: учебный корпус Политехнического университета (1950—1955, арх. П. П. Кузнецов), Дом культуры ТЭМЗа по типовому проекту, здание КГБ — УФСБ (1950-е), здание общежития ТИРИЭТа (1955), жилой дом Томского областного комитета КПСС (1955)[57].

Административное здание ФСБ и УВД

Административное здание ФСБ и УВД Здание общежития ТИРИЭТа

Здание общежития ТИРИЭТа 10-й корпус ТПУ

10-й корпус ТПУ Учебный корпус ТПУ

Учебный корпус ТПУ

Советский модернизм

Советский архитектурный модернизм формировался в период с 1955 по 1985 года — начало 90-х годов XX века. 7 декабря 1954 года Н. С. Хрущёв на Всесоюзном совещании строителей в Кремле выступил с речью, в которой раскритиковал сталинскую архитектуру за дороговизну и помпезность. 4 декабря 1955 года вышло постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», вслед за которым вновь возводимые общественные и жилые дома лишились декора. Одновременно с этим происходил процесс включения советской архитектуры в общемировые тенденции, чему способствовала «хрущёвская оттепель». Новый стиль стал ориентироваться на опыт западных архитекторов-модернистов и советский авангард[58].

Советский модернизм в Томске, в первую очередь, связан с планом перестройки города 1970-х годов. В 1973 году был объявлен Всесоюзный конкурс на лучшее решение застройки центра города. В том же году должность городского архитектора занял Н. К. Яковлев, руководивший разработкой одного из проектов для конкурса. Яковлев, в итоге, разрабатывал проект крупного здания Дома нефти и кафе «Фантазия». Среди иных крупных общественных сооружений этого периода выделяют: здание Драматического театра (1978) и Дом советов (1981)[59].

Театр драмы

Театр драмы Дом советов

Дом советов Томская областная государственная филармония

Томская областная государственная филармония Дом нефти

Дом нефти

Архитекторы Томска

Губернские архитекторы

Архитекторы Томска

Должность была учреждена в 1804 году при образовании Томской губернии[60]. Первым губернским архитектором Томска был (1804—1810) Михайло Малышев, приглашенный из Тобольска.

- Раевский Петр Васильевич (1810—1817)

- Деев, Алексей Петрович (1817—1826)

- Логинов Фёдор (1827—1829)

- Коробицын Андрей (1830—1832)

- Турский, Карл Густавович (1832—1840)

- Арефьев, Алексей Алексеевич (1841—1846)

- Болбатов, Родион Александрович (1848—1855)

- Македонский, Андрей Константинович (1855—1868)

- Шенфельд, Николай Иванович (1868—1871)

- Сербин, Владимир Аркадьевич (1872—1873)

- Гоняев, Константин Иванович (1874—1882)

- Клобуков, Аполлон Аполлонович (1883—1889)

- фон Шульман, Эрнест Эрнестович (1890—1897)

- Хомич, Станислав Викентьевич (1897—1903)

- Кондаков, Иван Иванович (1903—1908)

- Лангер, Андрей Иванович (1908—1917)

Известные архитекторы, работавшие в Томске

- Максимилиан Юрьевич Арнольд

- Лука Серапионович Князев

- Георгий Павлович Летучий

- Михаил Капитонович Приоров

- Яков Михайлович Набалов

- Роберт Робертович Марфельд

- Павел Петрович Наранович

- Виктор Васильевич Хабаров — городской архитектор в 1876—1889 годах

- Товий Лазаревич Фишель — городской архитектор в 1905—1911 годах

- Яков Васильевич Кривцов

- Андрей Дмитриевич Крячков

Ряд архитектурных работ в городе приписывается Гавриилу Батенькову.

См. также

Примечания

- Воронина О. С. История градостроительного развития города Томска в XVII — XXI вв // Вестник ТГАСУ. — 2016. — № 1. — С. 91—106.

- Колосова И. И., Остроухова Е. А. Формирование системы благоустройства архитектурной среды города Томска в XVII — начале XX в // Вестник ТГАСУ. — 2014. — № 4 (45). — С. 41—58.

- Дульзон А. А., Лисовская Н. А., Пфайфер М., Эккерс Х. Проблема сохранения деревянного зодчества г. Томска // Известия ТПУ. — 2010. — Т. 317, № 6. — С. 228—236.

- Нектаркин Е. «Это была настоящая война». drugoigorod.ru (16 марта 2016). Дата обращения: 18 сентября 2020.

- Куртуков К. А., Савельев М. В., Крюкова Ю. Е., Шагов Н. В. Классицизм в деревянной архитектуре г. Томска // Вестник ТГАСУ. — 2013. — № 2 (39). — С. 106—120.

- Манонина Т. Н. Формирование застройки городов Западной Сибири в первой трети XIX в. // Вестник ТГАСУ. — 2010. — № 3. — С. 59—69.

- Ситникова Е. В. Деревянный классицизм г. Томска // Региональные архитектурно-художественные школы. — 2013. — № 1. — С. 305—309.

- Герасимов А. П. Стилевые особенности деревянной архитектуры Томска второй половины XIX — начала XX в. // История и культура Томской области. — 1998. — С. 101—107.

- Романова Л. С. Деревянная архитектура Томска // Очерки истории томской культуры. — Томск, 2010. — С. 30—34.

- Герасимов, 2010, с. 67, 78—79.

- Герасимов, 2010, с. 66—67.

- Герасимов А. П. Русский стиль в деревянной архитектуре Западной Сибири // Архитектон: известия вузов. — 2019. — № 1 (65).

- Емельянов Е. Ю., Ситникова Е. В. Модерн в деревянной архитектуре г. Томска начала XX в // Вестник ТГАСУ. — 2019. — Т. 21, № 1. — С. 114—125.

- Герасимов, 2010, с. 88—89.

- Герасимов А. П. «Северный модерн» в интерпретациях деревянных домов города Томска // Архитектон: известия вузов. — 2017. — № 3 (59).

- Залесов В. Г. Сибирский стиль в архитектуре Томска // Сибирская старина. — 1999. — № 21. — С. 4—5.

- Герасимов, 2010, с. 93—94.

- Боровинских Н. П. Архитектурная эклектика в культуре Томска // Сборник статей Международной научной конференции «Язык и культура». — 2015. — С. 257—262.

- Решетникова Т. М. Православные храмы Сибири: структурно-композиционные и художественные особенности // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. — 2019. — № 1 (9). — С. 130—138.

- Герасимов А. П. Православные храмы Томска XVIII — начала XIX века // Вестник ТГАСУ. — 2016. — № 5 (58). — С. 63—73.

- Купрякова Н. В., Боцман М. С. Классицизм в архитектуре западносибирских городов второй половины XVIII — начала XIX в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение, вопросы теории и практики. — 2015. — № 12—2 (62). — С. 124—127.

- Богданова, 2005, с. 14.

- Богданова, 2005, с. 16, 18.

- Кириченко, 1978, с. 11.

- Кириченко, 1978, с. 101.

- Бубнов Ю. Н. Архитектура Н. Новгорода сер. XIX — нач. XX века (недоступная ссылка). Окружной ресурсный центр Приволжского Федерального Округа. Дата обращения: 16 ноября 2019. Архивировано 8 сентября 2019 года.

- Герасимов А. П. Особенности архитектуры сибирского губернского города Томска во второй половине XIX в. // Культурное наследие Сибири. — 2011. — № 12. — С. 39—51.

- Герасимов, 2010, с. 30.

- Махнёва А. И. Отечественные и европейские традиции в архитектурном облике Томска // Вопросы истории, археологии, политических наук и регионоведения. — 2017. — Т. 2, № 13. — С. 352—355.

- Герасимов А. П. Архитектор Андрей Иванович Лангер: (к 130-летию со дня рождения) // Отчёт клуба краеведов «Старый Томск». — 2006. — С. 17—19.

- Кириченко, 1978, с. 100.

- Махнева А. И. Неповторимы почерк архитектора К. К. Лыгина (на примере некоторых построек в г. Томске) // Баландинские чтения. — 2016. — № 1. — С. 297—300.

- Богданова, 2005, с. 18.

- Герасимов, 2010, с. 35.

- Манонина Т. Н., Маслянская А. И. Синагоги города Томска: историко-архитектурный аспект // Вестник ТГАСУ. — 2015. — № 6. — С. 24—35.

- Монич Г. И., Манонина Т. Н. Архитектура мечетей Томской губернии конца XIX — начала XX века // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. — 2015. — № 4 (51).

- Ткачёва А. А. Усадьба купца Карима Хамитова в г. Томске // Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие. — 2017. — С. 116—120.

- Герасимов А. П., Алексеев А. С. «Кирпичный стиль» в зодчестве города Томска // Вестник ТГАСУ. — 2016. — № 6 (59). — С. 98—108.

- Герасимов, 2010, с. 41—42.

- Чернобаева К. В. Комплексы зданий военных городков в Томске и Новониколаевске (1913 г.) // Баландинские чтения. — 2014. — Т. 9, № 1. — С. 375—385.

- Богданова, 2005, с. 19.

- Герасимов, 2010, с. 45.

- Герасимов, 2010, с. 49.

- Герасимов А. П. Модерн в архитектуре Томска и опыт классификации его стилевых направлений // Сборник научных трудов Томского института бизнеса. — 2009. — С. 101—106.

- Герасимов, 2010, с. 47, 49.

- Бирюкова Т. В., Герасимов А. П. Наследие «северного модерна» в интерьерах зданий города Томска // Избранные доклады 65-й юбилейной университетской научно-технической конференции студентов и молодых учёных. — 2019. — С. 698—707.

- Залесов В. Г. Национально-романтические тенденции архитектуры стран Северной Европы и их отражение в Томске // Вестник ТГАСУ. — 2017. — № 6 (65). — С. 50—67.

- Герасимов, 2010, с. 56.

- Герасимов, 2010, с. 59, 63.

- Герасимов, 2010, с. 60—61.

- Герасимов, 2010, с. 61—62.

- БРЭ, 2017.

- Герасимов, 2010, с. 50—54.

- Атапин И. И. Архитектура советского авангарда в Томске: история и новые материалы // Баландинские чтения. — 2019. — Т. 14, № 1. — С. 404—410.