Таволга вязолистная

Та́волга вязоли́стная, или Лаба́зник вязоли́стный, или Та́воложник (лат. Filipéndula ulmária) — многолетнее травянистое растение семейства Розовые (Rosaceae), произрастающее на влажных лугах в странах Европы и Западной Азии, а также интродуцированное и натурализовавшееся в Северной Америке.

| Таволга вязолистная | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||||||||

|

Домен: Царство: Подцарство: Отдел: Класс: Порядок: Семейство: Подсемейство: Род: Вид: Таволга вязолистная |

||||||||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||||||||

| Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 | ||||||||||||||||

| Синонимы | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

Название

Толковый словарь В. И. Даля приводит для таволги вязолистной целый ряд русских народных названий: «батер,… таволожник,… белоголовка, белоголовец, донник?, жердовник, лабазник, лабазка, медуница, медунишник, плакун?, живокость, болотная бузина?, богула, раповник, храповник, чертогрыз, топырка, шламда, огуречник? (ошибочно жимолость)»[5].

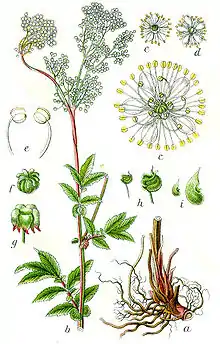

Ботаническое описание

Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5—2 м с прямостоячим гладким ребристым густо облиственным, простым или ветвистым стеблем и мочковатой корневой системой. Корневище ползучее[6]. Корни без клубневидных утолщений[7].

Листья прерывисто-перистораздельные с двумя — тремя парами боковых заострённых пильчатых и одним более крупным конечным листочком, разделённым на 3—5 долей. Они сверху голые тёмно-зелёные, снизу беловойлочные. Между крупными листьями расположены промежуточные мелкие, остро-зубчатые. При растирании листья издают резкий запах[6]. Боковые листочки прикорневых листьев в числе четырёх — десяти пар, от широкояйцевидных до яйцевидно-ланцетных, цельные или слегка лопастные, надрезанно-пильчатые[7].

Цветки многочисленные мелкие жёлто-белые кремовые душистые, собраны в густые рыхлые метёлки длиной до 20 см. Лепестков и долей чашечки по пять[7] (редко лепестков шесть[6]). Лепестки с длинным ноготком; гипантий плоский; тычинки в 1,5—2 раза длиннее лепестков[6]. Цветёт в июне—июле.

Плод — многоорешек, состоящий из 10—15 спирально закрученных голых, твердеющих по мере созревания односемянных орешков. Плодоношение в июле—августе. Одно растение даёт до пятисот семян. Семена распространяются ветром или водой[6].

Число хромосом 2n = 14 (16)[3].

Распространение и экология

Таволга вязолистная распространена в Европе (Скандинавия, Центральная Европа, страны на побережье Атлантического океана, центральные области Украины — редко, Карпаты — редко, Северное Причерноморье) и во многих районах Азии (Средняя Азия — северная часть, в горах до Джунгарского Алатау; Малая Азия, Монголия)[3].

В России встречается в европейской части и в Предкавказье (кроме крайнего юго-востока; в Верхне-Волжском районе редко), Западной и Восточной Сибири (только в южной части Забайкалья до Хэнтэйского нагорья)[3][6].

Растёт по сырым низинным и послелесным лугам и низинным травяным болотам, на опушках заболоченных лесов, в пойменных и влажных тенистых лесах, по берегам водоёмов и канавам[3][6].

Химический состав

Растение содержит аскорбиновую кислоту, следы кумаринов, фенольные соединения, фенолгликозиды, дубильные вещества (6—23,7 %[8]), флавоноиды, халконы. Надземная часть растения содержит также фенолкарбоновые кислоты (кофейную и эллаговую), катехины, эфирное масло (в цветках 0,2 %[9]), ароматические соединения (ванилин, метилсалицилат, салициловый альдегид), стероиды, камфору и высшие жирные кислоты.

В листьях содержится от 120 до 250 мг % аскорбиновой кислоты[10][11].

| Фаза | Воды (в %) | От абсолютного сухого вещества в % | Источник и район | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| золы | протеина | жира | клетчатки | БЭВ | |||

| Цветение | — | 6,0 | 11,9 | 3,4 | 33,1 | 45,6 | Михеев[13], 1935, Северный Кавказ |

| — | 15,1 | 4,7 | 8,7 | 3,2 | 26,1 | 57,3 | Иванкин[14], 1935 |

Хозяйственное значение и применение

Таволга вязолистная богата дубильными веществами и пригодна для окраски и дубления лёгких и тяжёлых кож, но не используется кожевенной промышленностью[8].

Хорошо поедается маралами[15]. По наблюдениям в Западной Сибири крупно рогатым скот поедает плохо. Небольшой примесью к сену поедается хорошо. Хорошо едят бобры, глухари, тетерева, рябчики. Рябчик летом поедает листья, осенью плоды[16].

Растение издавна применяется в народной медицине. В лекарственных целях используют все части растения — траву, цветки и корни. Таволга входит в официальную фармакопею многих стран Западной Европы, но особенно широко её применение в народной медицине. Настой травы используют при простуде и ревматических болях. Отвар корней применяют как общеукрепляющее, мочегонное средство. Отвар цветков ценится как проверенное средство от водянки, ревматизма и подагры. Компрессы с настоем травы или корней прикладывают к суставам, поражённым артритом или ревматизмом, а также используют для промываний глаз при конъюнктивитах. Настойка травы обладает антибактериальным действием и способствует эпителизации трофических язв на ногах, ран и ожогов и может использоваться как ранозаживляющее средство. В тех же случаях успешно используют мазь. Порошок из сухих цветков раньше нюхали при насморке[8].

Отвар цветков в эксперименте оказывает сосудоукрепляющее, противовоспалительное, противоязвенное, стресс-протективное свойства[9].

Цветки и листья иногда служат заменителем чая[16]. Молодые побеги на Кавказе используют в качестве салата[8].

|  |  |  |  |  | |||||

Слева направо: Заросли таволги вязолистной, прикорневые листья, стеблевые листья, соцветие, цветок, плоды | ||||||||||

Примечания

- Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».

- Plants For A Future — Filipendula ulmaria (англ.) (Дата обращения: 24 июля 2009)

- Цвелёв, 2001.

- См. ссылку TPL в карточке растения.

- Даль, 1880—1882.

- Губанов и др., 2003, с. 368.

- Губанов и др., 2003, с. 336.

- Губанов, 1976.

- Блинова, 1990.

- Панкова И. А. Травянистые С-витаминосы. — 1949. — (Труды института АН СССР. Растительное сырье, 2).

- Агабабян, 1951, с. 502.

- Агабабян, 1951, 245, с. 500.

- Михеев А. А. Естественные кормовые угодья (в связи с массивами дикорастущих кормовых трав и семенным вопросом). — Пятигорск: Севказгиз, 1935. — 144 с.

- Иванкин В. К. Состав и питательная ценность трав и сена из дельты Северной Двины. — Л., 1935.

- Ларин И. В., Паламарчук И. А. Введение в изучение кормовых растений мараловодческих совхозов Алтайского края. — 1949. — Т. 19. — (Труды Пушкинского сельскохозяйственного института).

- Агабабян, 1951, с. 503.

Литература

- Агабабян Ш. М. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР : в 3 т. / под ред. И. В. Ларина. — М. ; Л. : Сельхозгиз, 1951. — Т. 2 : Двудольные (Хлорантовые — Бобовые). — С. 501—503. — 948 с. — 10 000 экз.

- Spiraea Ulmaria // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с.

- Батер // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Таволга // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Губанов И. А. и др. 732. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. s.l. [incl. F. denudata (J. et C.Presl) Fritsch, F. stepposa Juz.] — Таволга вязолистная, или Лабазник вязолистный, ил Таволожник // Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. — М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2003. — Т. 2. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). — С. 368. — ISBN 9-87317-128-9.

- Камелин Р. В. Лабазник, Таволга // Флора Восточной Европы = Flora Europae Orientalis : в 11 т. / отв. ред. и ред. тома Н. Н. Цвелёв. — СПб. : Мир и семья : Изд-во СПХФА, 2001. — Т. 10 : Покрытосеменные : Двудольные : [Магнолиевые — Истодовые]. — 670 с. — 700 экз. — ISBN 5-8085-0122-9.

- Губанов И. А. и др. Дикорастущие полезные растения СССР / отв. ред. Т. А. Работнов. — М.: Мысль, 1976. — С. 175—176. — 360 с. — (Справочники-определители географа и путешественника).

- Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. Раделова С. Ю.. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 217. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.

- Блинова К. Ф. и др. Ботанико-фармакогностический словарь : Справ. пособие / Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. — М.: Высш. шк., 1990. — С. 202. — ISBN 5-06-000085-0.