Кишинёвский судебный процесс

Кишинёвский суде́бный проце́сс — один из послевоенных советских открытых судов в отношении иностранных военнослужащих, обвиняемых в совершении военных преступлений в период Второй мировой войны. Судили 10 военнопленных: 3 немецких военнослужащих (во главе с генерал-майором вермахта С. фон Девицем-Кребсом) и 7 румынских военнослужащих и жандармов (во главе с полковником Д. Мариною).

| Кишинёвский судебный процесс | |

|---|---|

| Обвиняемый | 10 подсудимых (3 немцев и 7 румын) |

| Место | Кишинёв, Молдавская ССР, СССР |

| Суд | Военный трибунал Одесского военного округа |

| Председатель суда | Зонов (полковник юстиции) |

| Судьи | И. Алексеев (подполковник юстиции) и С. Фомичев (подполковник юстиции) |

| Начало суда | 6 декабря 1947 года |

| Окончание суда | 13 декабря 1947 года |

| Приговор | 8 осужденных получили по 25 лет, 2 осужденных - по 20 лет |

| Реабилитация | нет |

Их обвиняли в совершении военных преступлений на территории оккупированной немецко-румынскими войсками Молдавии, а также Украинской ССР. В обвинительном заключении фигурировали следующие преступления: убийства мирного гражданского населения (в том числе в ходе холокоста и под предлогом борьбы с партизанами), уничтожение населенных пунктов (в том числе Кишинёва) при отступлении, принуждение населения к оборонительным работам, убийства советских военнопленных, создание «тифозного заповедника» для массового уничтожения крестьян, угон населения в Германию на принудительные работы.

В итоге все военнопленные были признаны виновными: 8 лиц получили по 25 лет, а остальные 2 лица (все румыны) по 20 лет каторжных работ. После смерти Сталина выжившие осуждённые после 1955 года были репатриированы в ФРГ и Румынию, то есть фактически отпущены на свободу.

Название процесса

В советских газетах 1947 года (например, в Известиях) процесс назывался: «Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Молдавии»[1].

Предыстория

В результате Первой мировой войны Румыния оккупировала принадлежавшую России Бессарабию, а также входившую в состав Австро-Венгрии Буковину. СССР право Румынии на Бессарабию не признавал. В июне 1940 года Бессарабия и Северная Буковина были присоединены к СССР. После присоединения большая часть Бессарабии с Кишинёвом была объединена с Молдавской АССР в новую союзную республику — Молдавскую ССР. Южная Бессарабия и Северная Буковина были присоединены к Украинской ССР.

22 июня 1941 года Румыния (одновременно с Германией) начала боевые действия против СССР. 26 июля 1941 года вся территория Молдавской ССР была полностью оккупирована немецко-румынскими войсками[2].

Вся Бессарабия, Северная Буковина, а также территория между Днестром и Южным Бугом (Транснистрия, согласно советскому административно-территориальному делению — Одесская область, часть Винницкой области и левобережье Молдавии) были фактически включены в состав «Великой Румынии». Де-юре это были территории с различным правовым статусом: Бессарабия была официально включена в состав Румынии, а над Транснистрией, согласно «Бендерскому договору», осуществлялась только временная румынская администрация[3]. Фактически же оккупационный режим в Транснистрии почти не отличался от оккупационного режима в Бессарабии[3].

Особый статус на оккупированной территории имело многочисленное немецкое население — фольксдойче. В Бессарабии местных гражданских немцев почти не было — их репатриировали в короткий период советской власти. Однако в Транснистрии немецкое население было многочисленным. В результате регистрации 1943 года на территории Транснистрии было зафиксировано 130 866 этнических немцев[4]. В основном это было сельское население[4]. Всего же на всей оккупированной советской территории в 1943 году (как следует из записи разговора в июне 1943 года с советником министра Байлем и советником высшего командования Хемпелем в Восточном министерстве труда) проживали 200 тысяч фольксдойче (из них 90 % в сельской местности)[5]. Таким образом, Транснистрия стала местом, где было сосредоточено подавляющее большинство фольксдойче оккупированной советской территории. При этом фольксдойче Транснистрии до войны были гражданами СССР.

Фольксдойче Транснистрии находились в ведении не румынской администрации, а Особой команды «Р» (Sonderkommando R Russland), которая в свою очередь входила в специальную Службу по делам местных немцев (Volksdeutsche Mittelstelle, VoMi/ФоМи) в статусе Главного управления СС[6]. Возглавлял Особую команду «Р» оберфюрер (с 1943 года бригадефюрер) СС Х. Хоффмейер[4].

В Транснистрии действовали 18 комендатур Особой команды «Р» (в том числе в немецких колониях Раштадт, Вормс, Шпайер, Маннгейм, Хоффнунгсталь)[7].

Территориально фольксдойче Транснистрии проживали как на территории Одесской области Украинской ССР, так и в Молдавской ССР (на Левобережье Днестра — в бывшей Молдавской АССР). К северу от Тирасполя располагались глюкстальские колонии; между Южным Бугом и Тилигулом — березанские колонии, а в районе Одессы — кучурганские и крослибентальские колонии[4].

Из фольксдойче Транснистрии были образованы отряды самообороны (Volksdeutscher Selbstschutz), подчинявшиеся комендантам Особой команды «Р»[8]. Общая численность самообороны составляла[8]:

- Середина марта 1942 года — около 7 тыс. чел.;

- Конец 1942 года — 5 тыс. человек;

- Начало 1943 года — 8,5 тыс. — 9 тыс. чел.

Кроме того, около 3 тысяч немцев Транснистрии весной 1943 года были призваны в войска СС и в вермахт[8]. В марте — апреле 1944 года немецкое население из Транснистрии было эвакуировано. Всего было вывезено более 130 тысяч фольксдойче, которые в итоге оказались в Вартегау (оккупированная вермахтом Польша).

В 1944 году статус Транснистрии и Бессарабии был фактически изменён. 26 января 1944 года в Транснистрии была ликвидирована румынская гражданская администрация[9]. 21 марта 1944 года Транснистрия перешла под временное управление вермахта[9].

Период оккупации продолжался около 3-х лет. Освобождена территория Молдавской ССР была в два этапа. В марте — апреле 1944 года в результате нескольких (Уманско-Ботошанской, Одесской и Проскуро-Черновицкой) операций были освобождены Северная Буковина, Транснистрия, а также часть Молдавии. Остальная часть Молдавии (с Кишинёвом) была освобождена в августе 1944 года в ходе Ясско-Кишинёвской операции.

В период оккупации проводилась «румынизация» местного населения (кроме немцев). В результате оккупации были убиты 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны, а города и села (в том числе Кишинев) были разрушены.

Погибло много евреев и цыган. В частности, в сентябре 1941 года в районе Дубоссар были уничтожены несколько тысяч евреев (местных и согнанных из Транснистрии)[10]. Уничтожение провела команда немцев во главе с фельдфебелем Вальтером Келлером, которой помогали сотрудники румынской жандармерии и местной полиции во главе с примарем Дубоссар Деменчуком[10].

На территорию Транснистрии в свою очередь сгонялись для уничтожения евреи из других территорий. В селе Богдановка в конце 1941 года был создан лагерь, в котором в постройках для скота содержалось более 50 тысяч человек (евреев из Одессы, с румынских, венгерских земель и из других местностей), которых либо пригнали пешком, либо привезли по железной дороге[11]. Во второй половине декабря 1941 — начале января 1942 года в Богдановке и в ее окрестностях за три недели были перебиты почти все узники лагеря, а их тела были сожжены[11]. Эту операцию провели подразделения румынской жандармерии при поддержке местной вспомогательной полиции, служащие комендатур Особой команды «Р» при участии около 60 членов самообороны из немецких сел, находившихся на территории Раштадтской комендатуры[11]. В январе — апреле 1942 года отряды немецкой самообороны участвовали в массовых расстрелах евреев Одессы (их направили румынские власти) в районе станции Берёзовка[11]. Тогда погибло около 10 тысяч человек[11]. В дальнейшем отряды немецкой самообороны привлекались к расстрелам мирного населения вплоть до марта 1944 года, когда фольксдойчи были вывезены из Транснистрии[12].

Кроме того, из оккупированной румынско-немецкими войсками территории проводился принудительный угон населения в Германию и Румынию. В Транснистрии принудительных мобилизаций в Германию не было до осени 1943 года[9]. Однако осенью 1943 года население Транснистрии (как и население оккупированной немцами Украины) стали угонять в Германию. Теперь румынская оккупационная администрация стала получать обязательную разнарядку на предоставление немецким властям определённого количества гражданских лиц[9]. 25 октября 1943 года немецкий комиссар Николаева потребовал, чтобы румынская сторона немедленно предоставила 500 человек для отправки в Германию[9]. В январе — апреле 1944 года в Транснистрии вермахт проводил систематические облавы по выявлению и отправке в Германию гражданского населения[9]. Всего из Одесской области в Германию и Румынию были угнаны 60 082 человек[9]. В Бессарабии 27 марта 1942 года румынские войска начали принудительную мобилизацию местного населения для отправки на работы в Румынию[9].

23 августа 1944 года в Румынии произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут Ион Антонеску и страна примкнула к Антигитлеровской коалиции. 31 августа того же года советские войска вошли в Бухарест.

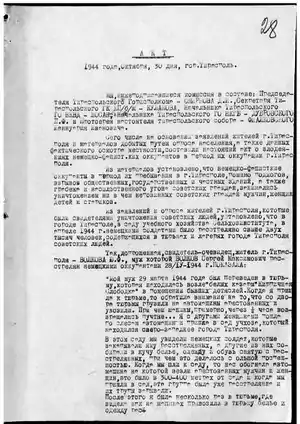

- Советские документы 1944 года о положении на территории освобожденной Молдавской ССР

Докладная записка Н. Салогора о восстановлении народного хозяйства на освобожденных к тому времени территориях Молдавии, 19 августа 1944 года

Докладная записка Н. Салогора о восстановлении народного хозяйства на освобожденных к тому времени территориях Молдавии, 19 августа 1944 года Докладная записка начальника инженерных войск РККА М. Воробьева о ходе работ по разминированию территории Молдавии, 27 сентября 1944 года

Докладная записка начальника инженерных войск РККА М. Воробьева о ходе работ по разминированию территории Молдавии, 27 сентября 1944 года

Подготовка процесса

Сразу после освобождения в Молдавской ССР и бывшей Транснистрии работали комиссии в составе ЧГК. Они в специальных актах документировали преступления оккупантов и коллаборационистов. Согласно докладу Республиканской комиссии по учету ущерба Молдавской ССР, составленном не ранее июня 1945 года, всего в Молдавской ССР было создано 5270 комиссий, в которых принимали участие 19 739 человек[13]. В этом докладе были указаны потери Молдавской ССР за период оккупации[14]:

- «истреблено немецко-румынскими оккупантами ни в чем неповинных мужчин, женщин, стариков и детей» — 63849 человек;

- Подвергнуто «истязанию и пыткам» — 20345 человек;

- «Угнали в румынское рабство» — 47 242 человека.

Из того же доклада следует, что сбор информации комиссиями начался в районах Молдавии сразу после их освобождения (не дожидаясь освобождения всей республики)[15]:

Работа по расследованию и установлению злодеяний немецко-румынских оккупантов и причиненного ими ущерба начата в северных районах республики в мае и в южных районах в сентябре 1944 г.

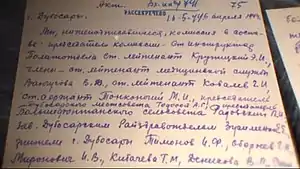

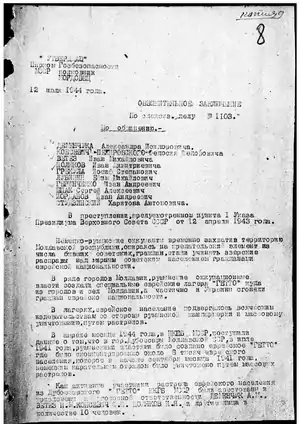

В докладе содержится неточность — документирование ущерба началось еще до мая 1944 года. Уже 6 апреля 1944 года специальная комиссия в Дубоссарах составила акт о преступлениях периода оккупации. 12 июля 1944 года народный комиссар государственной безопасности Молдавской ССР Иосиф Мордовец утвердил обвинительное заключение в отношении 10 советских коллаборационистов (дело № 1103), причастных к уничтожению Дубоссарского гетто. Все они вину признали и их деяния были квалифицированы по Указу Президиума Верховного совета СССР от 12 апреля 1943 года.

В 1944 году была выпущена отдельная брошюра, которая содержала выводы ЧГК о преступлениях, совершенных немецко-румынскими оккупантами на территории Одесской области (общее количество жертв среди гражданского населения в Одесской области комиссия оценила в 200 тысяч человек)[16].

Кроме комиссий на местах сразу после освобождения работали следователи, которые допрашивали очевидцев (как из пленных, так из числа местных жителей). В частности, Одесское областное управление НКВД 23 апреля 1944 года начало расследование по факту злодеяний в отношении узников Богдановского лагеря[16]. Попавшего в советский плен бывший комендант Особой команды «Р» гауптштурмфюрер СС Мартин Ассмарн на допросе 20 сентября 1944 года показал, что под командованием лихтенфельдского коменданта Либля отряды немецкой самообороны в ноябре — декабре 1941 года расстреляли 16 тысяч советских евреев[16].

Расследованию военных преступлений способствовал тот факт, что Румыния в августе 1944 года из союзницы Германии стала ее противником и приняла на себя обязательство расследовать военные преступления своих граждан.

Власти Румынии в сентябре 1944 года передали советской стороне архив Специальной разведывательной службы Президиума Совета министров Румынии и сигуранцы, раскрывавший их кадры и агентуру[17]. На основании этих данных СМЕРШ к середине ноября 1944 года арестовал в Румынии 794 человека (включая 546 агентов румынских спецслужб)[17].

В румынский плен попали около 20 сотрудников зондеркоманды «Р» (в том числе бригадефюрер Х. Хоффмейер[18]). Две — три недели этих офицеров СС держали в бараках Крайовы[18]. Х. Хоффмейер и его заместитель оберштурмфюрер СС Мюллер покончили с собой[18]. Остальных офицеров зондеркоманды «Р» отправили в советский лагерь для военнопленных[18].

При этом власти Румынии вели самостоятельное преследование лиц, совершивших военные преступления в том числе на оккупированной территории СССР. 12 марта 1945 года в Румынии был принят закон № 312 «О разоблачении и наказании виновных в разорении страны и военных преступлениях»[19].

В Румынии прошел ряд процессов, по итогам которых были осуждены в том числе лица, совершившие преступления на территории СССР. На процессе Великой национальной измены был осужден по румынскому закону № 312 в мае 1946 года к расстрелу (вместе с Антонеску) губернатор Транснистрии Георге Алексяну[20].

В Румынии был создан Народный трибунал в Бухаресте (действовал до 28 июня 1946 года), который рассматривал дела о военных преступлениях на территории СССР[21]. В частности, 22 февраля 1946 года Трибунал народа в Бухаресте начал рассматривать дело в отношении бывшего губернатора Бессарабии Константина Войкулеску, который в итоге был приговорен к тюремному заключению (умер в тюрьме в 1955 году)[21].

В 1945—1946 годах в разных городах СССР прошли открытые судебные процессы в отношении иностранных военнопленных по обвинению в военных преступлениях. Среди них не было ни одного румына и ни один из этих процессов не проходил в Молдавии. Тем не менее, на Николаевском судебном процессе в январе 1946 года был осужден (в том числе за преступления в Бендерах) и повешен фельдфебель полевой жандармерии Роберт Берг.

В 1945—1946 годах в СССР румын за военные преступления судили как советских коллаборационистов. Этому способствовал тот факт, что в преступлениях участвовали жители Бессарабии, которые до 1940 года были румынскими гражданами, а затем стали советскими гражданами. Поэтому советские власти имели право карать их (в отличие от немецких военнопленных) за измену Родине.

В 1945 году прошел Дубоссарский судебный процесс (дело № 1103[10]), в ходе которого судили организаторов массовых убийств в Дубоссарах и соседних населенных пунктах в 1941 году. Всего судили 11 местных жителей, которых арестовали в апреле 1944 года[10]. Военная коллегия Верховного суда Молдавской ССР приговорила 3-х подсудимых (Деменчука, Витеза и Концевича) к расстрелу, а остальных подсудимых к различным срокам заключения[10].

В 1944—1947 годах прошел ряд процессов в отношении бывших участников немецкой самообороны Транснистрии, по итогам которых 12 человек были осуждены к разным срокам лишения свободы (из них 8 человек получили по 10 лет)[22]

18 мая 1947 года министр внутренних дел С. Н. Круглов представил заместителю председателя Совета Министров СССР В. М. Молотову проект правительственного постановления о проведении открытых судебных процессов в девяти городах[23]: Севастополе, Кишиневе, Чернигове, Витебске, Бобруйске, Сталино, Полтаве, Гомеле, Новгороде.

Проект допускал, что судить будут в том числе лиц, которые не признали вину[23].

В начале сентября 1947 года Круглов и заместитель министра иностранных дел Вышинский в письме И. В. Сталину указали, что сотрудники Министерства внутренних дел собрали материалы на предание суду 136 военных преступников, в том числе 19 генералов, 68 офицеров и 49 солдат[23]. В связи с этим Круглов и Вышинский предложили межведомственную комиссию по организации судебных процессов в следующем составе[23]:

- министр юстиции Н. М. Рычков (председатель),

- первый заместитель Генерального прокурора СССР Г. Н. Сафонов (заместитель);

- министр внутренних дел С. Н. Круглов;

- заместитель министра государственной безопасности С. И. Огольцов;

- председатель Верховного суда СССР И. Т. Голяков;

- начальник Договорно-правового управления Министерства иностранных дел С. А. Голунский.

10 сентября 1947 года Совет Министров СССР принял постановление об организации открытых судебных процессов в указанных девяти городах[23].

В ноябре 1947 года прошел Севастопольский судебный процесс. Один из подсудимых Севастопольского процесса — капитан Пауль Кинне — был осужден в том числе за расстрел в Молдавии в мае 1944 года в районе деревни Бума (25 километров от Кишинёва) около 100 раненных военнопленных.

Состав суда

Дело рассматривал военный трибунал Одесского военного округа в составе[2][1]:

- Председательствующий — полковник юстиции Зонов;

- Члены трибунала — И. Алексеев (подполковник юстиции) и С. Фомичев (подполковник юстиции).

Государственный обвинитель

Государственное обвинение поддерживал генерал-майор юстиции В. Израильян[2].

Подсудимые Кишинёвского процесса и предъявленные им обвинения

Конкретные обвинения были следующие[2][1]:

- Станислаус фон Девиц-Кребс, генерал-майор, военный комендант (29 мая — 21 августа 1944 года) и начальник гарнизона Кишинёва. Обвинялся в том, что приказал расстрелять 2,6 тысяч военнопленных РККА, сжечь заживо около 2 тысяч женщин, стариков и детей в пригородных селах Кишинёва. Кроме того, фон Девиц-Кребс устроил «тифозный заповедник» для массового уничтожения крестьян. Он также насильно согнал жителей Кишинёва на оборонительные работы. Кроме того, фон Девиц-Кребс утвердил схемы разрушения Кишинёва и снабдил солдат взрывчаткой. Согласно обвинительному заключению, фон Девиц-Кребс показал: «Я должен отвечать

за весь ущерб, нанесенный Советскому Союзу в результате вывода из строя и уничтожения жизненно важных объектов г. Кишинева»[24];

- Хайнц Клик, обер-лейтенант. Исполняя приказы фон Девица-Кребса, Х. Клик уничтожил Кишинёв, а также сгонял население на оборонительные работы. Согласно обвинительному заключению, Клик показал, что когда 21 августа 1944 года узнал, что фон Девиц-Кребс покинул Кишинев, то «обратился к командиру саперных частей, от которого и получил письменный приказ о взрыве», который исполнил «в точности»[24];

- В. Гайсельгардт, зондерфюрер. Организовал в селе Ново-Князевка трудовую колонию (и стал ее начальником), куда согнал более 300 жителей. При отступлении угнал население колонии, а ее разграбил;

- Д. Мариною, полковник румынской армии. Организовал массовые убийства (в которых лично участвовал) на территории Молдавской ССР, Украинской ССР (Черновицкая область, Бердянск), в Крыму. Также занимался грабежами монастырей, в том числе Цыганештского;

- А. Бугнару, капитан румынской жандармерии. Под предлогам борьбы с партизанами арестовывал и подвергал пыткам жителей сел Молдавии и города Одессы;

- И. Журя, Р. Шонтя, В. Маринаш и П. Шувар, лейтенанты румынской жандармерии — помогали своему начальнику Бугнару в арестах и пытках жителей сел Молдавии и Одессы;

- И. Деметриан, лейтенант румынской жандармерии — помогал своему начальнику Бугнару в арестах и пытках жителей сел Молдавии и Одессы. Также Деметриан в 1941 году арестовывал жителей Одесской области и Молдавии для угона в Германию.

Правовая квалификация деяний подсудимых

Всех обвиняемых судили по статье 1 указа Президиума Верховного совета СССР от 19 апреля 1943 года.

Доказательства обвинения

В качестве доказательств вины подсудимых использовались следующие:

- Показания свидетелей (как из числа советских граждан, так и из числа немецких военнопленных);

- Собственные признания подсудимых;

- Показания подсудимых в отношении друг друга.

- Акты комиссий в составе Чрезвычайной государственной комиссии;

- Судебно-медицинские акты;

- Фотографии;

- Иные документы

Линия защиты и адвокаты подсудимых

Подсудимых защищали советские адвокаты по назначению[2]:

- Попов-Юдинов;

- Серебряков;

- Мандривный;

- Коваль;

- Фурс.

Здание судебного процесса

.jpg.webp)

Кишинёвский судебный процесс проходил с 6 по 13 декабря 1947 года в здании Государственного русского драматического театра[25].

Приговор, его обжалование и исполнение

13 декабря 1947 года суд огласил приговор[26]:

- 8 подсудимых (С. фон Девиц-Кребс, Х. Клик, В. Гайсельгардт, Д. Мариною, Р. Шонтя, А. Бугнару, И. Деметриан) — 25 лет каждому;

- 2 подсудимых (румыны П. Шувар и В. Маринаш) — 20 лет каждому.

С. фон Девиц-Кребс умер в Воркутлаге 11 октября 1948 года[26]. Остальные осужденные были отпущены на родину после 1955 года[26].

Освещение процесса в СМИ

Кишинёвский судебный процесс освещался в советских газетах. В частности, в «Известиях» были опубликованы два репортажа, переданные собственным корреспондентом Кабариным из Кишинёва по телефону.

Этот объем освещения в «Известиях» был примерно таким же, как и в отношении Севастопольского судебного процесса, по которому также вышли два репортажа для «Известий» (опубликованы 16 и 21 ноября 1947 года), которые передал из Севастополя по телефону корреспондент Леонид Кудреватых.

Процесс также широко освещался в местной прессе. В частности, в газете «Советская Молдавия» 7 декабря 1947 года было опубликовано обвинительное заключение[27].

Последующие судебные процессы

После Кишиневского процесса продолжилось выявление и наказание лиц, виновных в преступлениях на территории, оккупированной немецко-румынскими войсками. Причем суды шли как в СССР, так и в Румынии.

В 1948 году в Румынии был арестован и осужден к тюремному заключению за преступления на советской территории бывший губернатор Бессарабии генерал Олимпиу Ставрат (освобожден в 1955 году)[21]. Осенью 1948 года в Бухаресте были арестованы и переданы СССР редактора выходивших в оккупированном Кишиневе газет: Серджиу Рошка (газета «Басарабия») и Василе Цепордей (газета «Раза»)[28]. Редактора были осуждены за фашистскую пропаганду и обоснование политики террора и геноцида[28]. В 1950 году был арестован и через два года пребывания в румынской тюрьме передан в СССР главный редактор «Вяца Басарабией» Пантелеймон Халиппа[29]. В СССР Халиппа был приговорен к 25 годам[30].

Продолжилось после 1948 года выявление и наказание фольксдойче, совершивших преступления в Транснистрии в составе немецкой самообороны. В 1948—1950 годах в СССР были осуждены 37 бывших участников немецкой самообороны (35 из них получили 25 лет лагерей, а еще 2 человека — по 10 лет лагерей)[22]. Затем в СССР была восстановлена смертная казнь, которую стали назначать вновь осужденным участникам немецкой самообороны. Так, в 1951—1952 годах были осуждены 38 участников самообороны: 16 к расстрелу, а 22 — к 25 годам)[22]. В 1953—1954 годах были осуждены 3 участника немецкой самообороны: 2 к расстрелу, 1 к 25 годам[22]. После смерти Сталина началась волна пересмотров приговоров.

Так бывший заместитель командира отряда самообороны в Раштадте Иван (Иоганн) Леопольдович Гертнер (осужден в мае 1949 года военным трибуналом войск МВД Средне-Азиатского округа к 25 годам) летом 1956 года добился освобождения и снятия судимости[31]. Гертнер сослался на нарушения в ходе следствия и отказался от своих признательных показаний (то же сделал и главный свидетель Рейхерт)[31]. Впрочем, добиться пересмотра удалось не всем. Например, старший полицейский села Мюнхен Я. Л. Томме (осужден закрытым заседанием военного трибунала Западно- Сибирского военного округа 30 июля 1947 года к 25 годам за измену Родине — принятие германского гражданства, служба в СС в 1944—1945 годах, участие в расстрелах евреев и цыган в 1942—1943 годах у хутора Новая Америка) не смог в 1956 году добиться досрочного освобождения[32].

С 1956 года в разных городах СССР прошла серия процессов в отношении участников немецкой самообороны. Причем перед судом представили (уже как каратели) ранее осужденные за пособничество и позднее амнистированные фольксдойче[31]. Летом 1956 года в Костроме осудили трех бывших участников отряда самообороны села Вормс, замешанных в расстрелах мирных жителей на «Березовском поле»[31]. На следующий год в Одессе осудили еще трех членов Вормского отряда[31]. В ноябре — декабре 1957 года в Одессе прошел открытый судебный процесс над подозреваемыми Ф. А. Швенком, Р. Г. Миндтом, Г. П. Редманом, Р. Ф. Брауном, Э. Э. Редингером, Р. Г. Траутманом, Э. Я. Франком и Я. И. Кноделем[33]. Впрочем, никто из них к смертной казни осужден не был[34]. В 1960—1967 годах прошли судебные процессы в отношении членов немецкой самообороны в Первомайске, в Одессе (3 процесса, из них 2 закрытых), Доманевке (открытый процесс), Николаеве (2 процесса)[35]. Многие осужденные были приговорены к расстрелу. Так, из 11 подсудимых процесса в Николаеве (сентябрь 1967 года) все 11 человек были осуждены к смертной казни за участие в массовых расстрелах[35]. Среди осужденных к смертной казни (1964 год) был И. Л. Гертнер[35]. В конце 1950-х — 1960-е годы не только допрашивали свидетелей, но и вновь проводили осмотры мест преступления и экспертизы останков жертв[36]. Специальная следственная группа к 1965 году на предмет расследования дел о самообороне изучила материалы более чем 100 уголовных дел на немцев, осужденных за измену Родине, а также более 10 тысяч дел немцев-спецпоселенцев[36].

С конца 1950-х годов расследование преступлений на территории Транснистрии шло также в ФРГ. В 1959 году Центральное Бюро управлений юстиции федеральных земель для расследования преступлений национал-социализма возбудило по заявлению проживающего в Канаде бывшего учителя из колонии Зельц, в котором он обвинял коменданта Норберта Пашвëля (Paschwöll) в расстреле смешанных немецко-еврейских семей[37]. В ходе следствия главным подозреваемым в совершении убийств стал начальник штаба ОК «Р» в Транснистрии Клаус Зиберт и его подчиненные[37]. Затем дело было передано в прокуратуру Дортмунда, которая вела его с большими перерывали до 1990-х годов[38]. Однако перед судом престал только один Клаус Зиберт — его дело передали в земельный суд города Хагена[39]. Остальные обвиняемые — коменданты Б. Штрайт и Ф. Либль, а также их подчиненные Ф. Клейлинг и В. Петерсен — из-за преклонного возраста и по состоянию здоровья были освобождены от участия в судебных заседаниях[39]. Следствие по делу К. Зиберта было приостановлено, но в 1994 году возобновлено на основании обращения властей Канады[40]. Тем не менее, за все годы в ФРГ был осужден за военные преступления на территории Транснистрии только один участник немецкой самообороны — Иоганн Хернер (Гернер)[41].

В розыск в ФРГ были объявлены более 450 участников отрядов самообороны, но из них в отношении примерно 400 человек розыск прекратили по причине смерти или из-за невозможности установить место жительства[39]. При этом власти ФРГ рассматривали проживавших в СССР членов немецкой самообороны (принявших в годы войны гражданство Третьего рейха) как советских граждан[42]. Поэтому на обращение родственников арестованных в посольство ФРГ в Москве помощи оказано не было[42]. В отношении членов немецкой самообороны, проживавших в ФРГ подход был иным. Власти ФРГ не считали сам факт службы в самообороне преступлением[39]. В 1970-е — 1980-е годы власти СССР передавали в ФРГ информацию о членах самообороны, подозреваемых в военных преступлениях[42].

В 1970-е годы в СССР судили фельдфебеля Вальтера Келлера, организатора массовых расстрелов евреев в районе Дубоссар в 1941 году[10]. Продолжалось сотрудничество СССР и властей Румынии в расследовании военных преступлений. Так, в 1960 году по просьбе советских властей Главная прокуратура Румынии допрашивала бывших жандармов о событиях в Богдановском лагере[40].

Процесс в культуре

Летом 2021 года был снят документальный телевизионный сериал об открытых судебных процессах в СССР. В октябре 2021 года на телеканале «Звезда» вышла серия про Кишинёвский и Черниговский процессы под названием: «Военные трибуналы. Черниговский и Кишиневский процессы. Двойное возмездие.»

См. также

Примечания

- Кабарин Ф. Из зала суда // Известия советов депутатов трудящихся СССР. — 1947 — № 287 (9503).

- Асташкин Д. Ю. Процессы над нацистскими преступниками на территории СССР в 1943—1949 гг. Каталог выставки. — М.:Б.и., 2015. — С. 86.

- Чернявский В. В. Депортация гражданского населения юга УССР на принудительные работы в Третий рейх и Румынию в 1941—1944 гг.// Военно-исторический журнал. — 2013. — № 12. — С. 21.

- Мартыненко В. Л. Эвакуация немецкого населения из Транснистрии в марте — июле 1944 года // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. — 2020. — Т. 25. — № 1. — С. 72.

- Кривошей Д. А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 — июль 1944 г.). — М.: Фонд «Историческая память», 2017. — С. 56 — 58.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 61 — 62.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 62.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 63.

- Чернявский В. В. Депортация гражданского населения юга УССР на принудительные работы в Третий рейх и Румынию в 1941—1944 гг.// Военно-исторический журнал. — 2013. — № 12. — С. 22.

- Дубоссары. Кровавый сентябрь сорок первого

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 64.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 65.

- Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945. Сборник документов и материалов. В 2-х т.: Т. 2. — Кишинёв: Штиинца, 1976. — С. 232.

- Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945. Сборник документов и материалов. В 2-х т.: Т. 2. — Кишинёв: Штиинца, 1976. — С. 230.

- Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945. Сборник документов и материалов. В 2-х т.: Т. 2. — Кишинёв: Штиинца, 1976. — С. 231—232.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 66.

- Шорников П. М. Состоялось ли наказание румынских военных преступников? // Русин. — 2012. — № 2 (28). — С. 80.

- Мартыненко В. Л. Эвакуация немецкого населения из Транснистрии в марте — июле 1944 года // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. — 2020. — Т. 25. — № 1. — С. 80.

- Шорников П. М. Состоялось ли наказание румынских военных преступников? // Русин. — 2012. — № 2 (28). — С. 88.

- Шорников П. М. Состоялось ли наказание румынских военных преступников? // Русин. — 2012. — № 2 (28). — С. 88 — 89.

- Шорников П. М. Состоялось ли наказание румынских военных преступников? // Русин. — 2012. — № 2 (28). — С. 91.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 67.

- Волков Е. В., Сибиряков И. В. Севастопольский судебный процесс 1947 года по делам о военных преступлениях: символические практики власти // Новый исторический вестникъ. — 2020. — № 4 (66). — С. 27.

- Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945. Сборник документов и материалов. В 2-х т.: Т. 2. — Кишинёв: Штиинца, 1976. — С. 186—187.

- Родина. — 2021. — № 1. — С. 36.

- Асташкин Д. Ю. Процессы над нацистскими преступниками на территории СССР в 1943—1949 гг. Каталог выставки. — М.:Б.и., 2015. — С. 87.

- Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945. Сборник документов и материалов. В 2-х т.: Т. 2. — Кишинёв: Штиинца, 1976. — С. 194—195.

- Шорников П. М. Состоялось ли наказание румынских военных преступников? // Русин. — 2012. — № 2 (28). — С. 82.

- Шорников П. М. Состоялось ли наказание румынских военных преступников? // Русин. — 2012. — № 2 (28). — С. 82 — 83.

- Шорников П. М. Состоялось ли наказание румынских военных преступников? // Русин. — 2012. — № 2 (28). — С. 83.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 68.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 67 — 68.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 68 — 69.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 69.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 70.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 71.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 73.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 73 −74.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 74.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 75.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 76 — 77.

- Мешков Д. Ю. Cамооборона местных немцев в Транснистрии в 1941—1944 гг. и послевоенные расследования в СССР и ФРГ преступлений, совершенных ее участниками // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. — 2020. — № 2 (8). — С. 76.