Блины

Блины́ — блюдо русской[1][2][3], немецкой[4], кавказской[5] кухонь, выпекаемое из жидкого теста на сковороде.

| Блины | |

|---|---|

Блины, приготовленные в Восточной Сибири | |

| Входит в национальные кухни | |

| Русская и др. | |

| Компоненты | |

| Основные | Мука, вода, молоко, яйца, дрожжи, масло для жарки |

| Родственные блюда | |

| Сходные | Оладьи |

Русские блины выпекаются из пшеничного дрожжевого теста. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом или сметаной. Также могут быть поданы с икрой, солёной (копчёной) рыбой[1] и любым другим гарниром по желанию. Блины из пресного теста в кулинарии называются блинчиками. В них может быть завёрнута различная начинка: творог, мясо, рис, грибы, варенье, яблоки[6][7][8]. В осетинской и чечено-ингушской кухнях блины готовят из смеси пшеничной и кукурузной муки[5].

В Западной Европе и Средней Азии блины готовят из пресного теста[1]. Блинчики фр. crêpe пекут во Франции, Австрии и США[9].

Блины разных народов: мордовские пачат, болгарские палачинки, венгеро-закарпатские палачинта, польские налесники, украино-белорусские налистники, монгольские гамбир, индийские доса, эфиопские ынджера.

История

Древнерусское слово блин происходит от млин, связанного с глаголами мелю, молоть[10]. То есть обозначает изделие из смолотого зерна, муки[3].

В русской кухне блины появились не позднее IX века[11]. Предшественниками блинов и оладьев из дрожжевого теста (кислого, заквашенного) были блинчики, оладьи и лепёшки из пресного теста. Блины пекли из различных видов муки и их смесей: пшеничной, гречневой, ржаной, овсяной, пшённой, гороховой. Простонародье в основном использовало ржаную муку. Красными называли блины из гречневой муки, белыми — из пшеничной[12].

Несмотря на то, что блины фактически жарят, по отношению к ним может использоваться глагол печь, так как раньше блины пекли в русской печи: нижняя их сторона жарилась на сковороде, а верхняя запекалась жаром топочной камеры[2].

Приготовление

Тесто для блинов делается опарным или безопарным способом. Его состав: дрожжи, пшеничная мука, вода и (или) молоко, яйца, растопленное сливочное масло или маргарин, соль, сахар. Тесту дают подняться два раза. На хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду выливают порцию теста и равномерно распределяют по поверхности. Поджаривают и переворачивают на другую сторону[6][7].

Блины с припёком: берут дополнительный продукт (приготовленное мясо, рыбу, творог, варёные яйца, свежую зелень, жареный лук и т. п.), измельчают его и накладывают тонким слоем на сковороду, сверху заливают готовым тестом и выпекают как обычно[8].

Гречневые заварные блины на опаре: к части гречневой муки добавляют кипяток и тщательно размешивают до однородной массы. Остужают до тёплого состояния, добавляют разведённые в тёплой воде дрожжи и дают подняться. Добавляют молоко, оставшуюся муку, соль и сахар. После второго подъёма выпекают[8].

Состав теста для блинчиков отличается только отсутствием дрожжей и возможным добавлением разрыхлителя (соды[11]). Встречающаяся в продаже готовая смесь «блинная мука» содержит пшеничную муку, сухое молоко, яичный порошок, соль, сахар, разрыхлитель.

Обрядовое значение

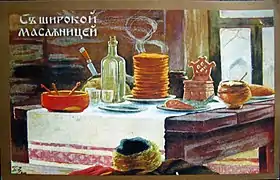

Блины и оладьи входили в перечень ритуальных блюд дохристианских праздников встречи весны. В XIII—XVII веке их готовили на различные семейные торжества[12]. Блины были обрядовой едой на поминках, и первоначально именно в этом качестве использовались на Масленицу[13], когда умерших предков приглашали «к обильному ужину накануне поста»[14]. Впоследствии блины стали атрибутом русской Масленицы безотносительно их ритуальной символики. Причиной использования блинов в поминальных обрядах фольклорист В.Я. Пропп считает архаичность этого блюда:

Почему при поминках употреблялись блины — на этот вопрос можно ответить только предположительно. Во всяком случае не потому, что они своей круглой формой напоминают солнце и должны служить магическим средством возвращения солнца после зимы, как думают некоторые исследователи. <…> По-видимому, блины — древнейшая форма печёной мучной еды[15].

Рассматривать блины как древний элемент славянской масленичной обрядности нет оснований. У украинцев и белорусов атрибутом Масленицы являлись не блины, а вареники со сметаной. Более того, даже у русских блины на Масленицу были распространены не везде, став массовым её атрибутом лишь в XX веке[13].

С подачи учёных «мифологической школы» (Б.А. Рыбаков[16], А.Н. Афанасьев и др.) в конце XIX века блин в массовом сознании начинает ассоциироваться с солнцем. По мнению исследователей, мнение о связи блинов с солярным культом не имеет серьёзных оснований[13][17]. Тем не менее, мифологема о связи с солнцем стала очень популярной, и отразилась, например, в словах А.И. Куприна, которые часто приводят в подтверждение солнечной «языческой символики» блинов:

Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растопленным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Круглый, горячий блин — символ яркого солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных счастливых браков.

- Масленичные блины

Блины — главная ритуальная еда Масленичной недели. Богатые люди начинали печь блины в понедельник, бедные — в четверг или пятницу. Опару для блинов стряпухи готовили с особыми обрядами. Одни опару готовили из снега, на дворе, когда выйдет месяц, приговаривая: «Месяц ты месяц, золотые рожки твои рожки! Взгляни в окошко, подуй на опару». Считалось, что будто бы от этого блины становятся более белыми и рыхлыми. Другие выходили вечером готовить опару на речку, колодец или озеро, когда появятся звезды. Приготовление первой опары держалось в величайшей тайне от всех домашних и посторонних. Малейшая неосторожность стряпухи наводила на хозяйку тоску на всю масленицу.

Особенности дней Масленичной недели, связанные с блинами:

- В понедельник начинали печь первые блины. Их клали на слуховое окошко «для душ родительских» или отдавали нищим, чтобы они помянули усопших: «Первый блин — за упокой».

- Во вторник проходили смотрины невест: молодых людей приглашали на блины; словесной формой зазывания было: «У нас горы снежные готовы и блины напечёны — просим жаловать!».

- В среду зять приходил «к тёще на блины», которые та сама готовила.

- В четверг начинался «широкий разгул». Наряженные детишки ходили от дома к дому и пели: «Трынцы-Брынцы, пеките блинцы!»

- В пятницу с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю: блины в этот день пекла её дочь — жена зятя.

- В субботу в дом приходили сёстры мужа — золовки, из-за чего день принято называть «Золовкины посиделки».

- Воскресенье был последним днём, когда можно было есть скоромные блины.

См. также

Примечания

- Похлёбкин, 2015.

- Величко Е. М. и др. Солнце со сковородки // Русская народная кухня. — М.: Колос, 1992. — С. 236—244. — 303 с.

- Лутовинова И. С. Блин // Слово о пище русской. — СПб.: Авалон, 2005. — С. 75—82. — 288 с.

- Сырников М. П., Робинов О. Ю. Монастырская кухня — М.: Эксмо, 2021 — ISBN 978-5-04-115830-9

- Кавказская кухня. — М.: Просвещение, 1992. — С. 232, 250. — 384 с.

- Блины. Блинчики // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. Том 1. — М.: Большая советская энциклопедия, 1959. — С. 49—50. — 772 с.

- Кулинария, 1955.

- Ковалёв Н. И. Блины, блинчики, оладьи // Блюда русского стола. — СПб.: Лениздат, 1995. — С. 98—105. — 317 с.

- (фр.) Crêpe // Larousse gastronomique. — P.: Larousse, 1997. — С. 756. — 351—354 с.

- Фасмер М. Блин // Этимологический словарь русского языка Том 1 / Перевод с нем. и дополнения О.Н. Трубачева. — 2-е изд., стер. — М.: Прогресс, 1986. — С. 175.

- Похлёбкин В. В. Блины (Русская кухня) // Национальные кухни наших народов. — М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983. — С. 42—44. — 304 с.

- Пища (XII—XX века) // Руccкие. — М.: Наука, 1999. — С. 354, 365—366.

- Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX — начало XX в. / Академия наук СССР, Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 1979. — С. 47—48.

- Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.: Наука, 1991. С. 391, 406.

- Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. — СПб.: Терра — Азбука, 1995. — С. 27.

- Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. Глава 13.

- Ершова Г.Г. В поисках бессмертия. От египетской Книги Мёртвых до феномена ламы Итигэлова. — ЭКСМО, 2009. — С. 217. — ISBN 978-5-699-29546-3.

Литература

- Похлёбкин В. В. Блины // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 36. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3.

- 2207. Блины (с. 727—728). 2278. Блинчики (с. 745—746) // Кулинария / Гл. ред. М.О. Лифшиц. — М.: Госторгиздат, 1955. — 960 с.