Пролапс митрального клапана

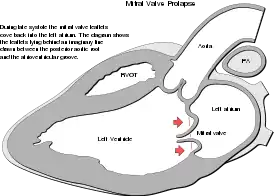

Пролапс левого клапана, или пролапс митрального клапана, или пролапс двустворчатого клапана (ПМК) — заболевание, сопровождающееся нарушением функции клапана, расположенного между левым предсердием и левым желудочком. В норме, когда сокращается предсердие, клапан открыт и кровь поступает в желудочек. Затем клапан закрывается и происходит сокращение желудочка, кровь выбрасывается в аорту. При некоторой патологии соединительной ткани или изменениях сердечной мышцы происходит нарушение строения митрального клапана, что ведёт к «прогибанию» его створок в полость левого предсердия во время сокращения левого желудочка, часть крови поступает обратно в предсердие. По величине обратного потока судят о выраженности данной патологии. Считается, что чаще всего это отклонение наблюдается у молодых людей, однако данные Фремингеймского исследования показали, что нет достоверной разницы во встречаемости этого заболевания в зависимости от пола и в различных возрастных группах. В случае небольшого возврата крови (регургитации), клинически это никак не ощущается и не требует лечения. В редких случаях величина обратного потока крови велика и требуется коррекция порока, вплоть до хирургического вмешательства.

| Пролапс митрального клапана | |

|---|---|

| |

| МКБ-11 | BB62 |

| МКБ-10 | I34.1 |

| МКБ-9 | 394.0, 424.0 |

| OMIM | 157700 |

| DiseasesDB | 8303 |

| MedlinePlus | 000180 |

| eMedicine | emerg/316 |

| MeSH | D008945 |

Симптомы

- Боли в области сердца с вегетативными проявлениями;

- Сердцебиение и перебои в работе сердца;

- Обмороки и предобморочные состояния;

- Незначительное «беспричинное» повышение температуры;

- Вегетативные кризы;

- Синдром гипервентиляции;

- Головокружения;

- Повышенная утомляемость;

- Одышка, чувство неполного вдоха.

Заболевание выявляется у 2,4 % людей (Фремингемское исследование). Однако у 20—40 % пациентов вообще отсутствуют какие-либо субъективные симптомы. Нарушения ритма проявляются учащённым сердцебиением, «перебоями», толчками, «замиранием». Тахикардия и экстрасистолия не постоянны, чаще возникают при волнении, физической нагрузке, употреблении чая, кофе. У 15—32 % пациентов с ПМК одышка появляется даже при незначительных физических нагрузках.[1] Вегетативная дисфункция проявляется тошнотой, ощущением «кома в горле», повышенной утомляемостью, раздражительностью, повышенной потливостью, повышением температуры, вегетативными кризами.

Диагностика пролабирования митрального клапана основывается на аускультации (прослушивании) сердца, при котором выявляется систолический клик (щелчок) и поздний систолический шум. Изменения на электрокардиограмме не позволяют установить диагноз. Основным методом служит эхокардиографическое исследование. При помощи эхокардиографии можно определить феномен пролабирования створок (используется только парастернальная продольная позиция), объём обратного тока крови (степень регургитации), наличие миксоматозных изменений створок клапана.

Течение ПМК обычно доброкачественное, благоприятное. Нарушение функции аппарата митрального клапана прогрессирует медленно, состояние остается стабильным на протяжении всей жизни. Повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений имеют пациенты с ПМК с миксоматозной дегенерацией створок клапана (т. н. классический пролапс митрального клапана).

ПМК может сопровождаться внешними признаками — астеническим типом конституции, деформацией грудной клетки (воронкообразная, килевидная), арахнодактилией (длинные пальцы рук), миопией, плоскостопием.

Лечение

Для многих пациентов никакого лечения вообще не требуется. Активное вмешательство врача необходимо лишь в том случае, когда пролапс сопровождается нарушениями ритма сердца и болями в сердце. В этом случае могут потребоваться специальные лекарственные препараты, которые назначит врач-кардиолог. Ребёнку с такими нарушениями необходимы регулярные посещения кардиолога. Боли в сердце часто прекращаются самостоятельно, либо при приеме «успокоительных» препаратов. Врач-кардиолог обычно совмещает фармакотерапию с разъяснительной и рациональной психотерапией, направленной на выработку адекватного отношения к состоянию и лечению. Хорошие результаты самого обследования часто успокаивают пациента и его родителей (например, если на УЗИ сердца не выявлено значительных изменений), что обычно приводит к уменьшению симптомов. При выраженных тревожных и невротических расстройствах может потребоваться курс специальных противотревожных препаратов. Пациента следует обучить методам аутотренинга и миорелаксации. Пациенту следует изменить образ жизни, режим труда и отдыха; исключить переутомления, чрезмерные психоэмоциональные и физические нагрузки, интоксикации в быту и на производстве. Рекомендованы умеренные систематические физические нагрузки, полноценный отдых (ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежегодный); посещение климатических и бальнеологических курортов с мягким климатом; водные процедуры. При синдроме гипервентиляции используется специальная дыхательная гимнастика (волевая регуляция дыхания, формирование правильных стереотипов дыхания).

Поскольку не исключена возможность прогрессирования изменений со стороны митрального клапана с возрастом, а также существует крайне низкая вероятность возникновения тяжелых осложнений, то пациентам с пролапсом митрального клапана требуется динамическое (повторное) наблюдение у врача-кардиолога. Такие пациенты должны повторно осматриваться врачом-кардиологом и проходить контрольные исследования не реже 1 раза в 1-2 года. В случае нарастания изменений и сильного прогибания створок клапана (при регургитации III—IV степени) может потребоваться хирургическая операция, до проведения которой будут противопоказаны любые физические нагрузки.

Примечания

- Пролапс митрального клапана Архивная копия от 22 июля 2012 на Wayback Machine на MedGid.org

Ссылки

- [www.libemed.ru/zabolevaniya/prolaps-mitralnogo-klapana/ Все о пролапсе митрального клапана на LibeMed.ru]

- Пролапс митрального клапана

- Пролапс митрального клапана в педиатрии: классификация, современные взгляды на этиологию, клинику, диагностику

- / Наследственные нарушения соединительной ткани (Рекомендации Всероссийского национального общества кардиологов)