Повесть о разорении Рязани Батыем

По́весть о разоре́нии Ряза́ни Баты́ем — произведение древнерусской литературы. Посвящено взятию Рязани монголо-татарами в декабре 1237 года. Сохранилось в списках, самые старшие из которых датируются концом XVI века. В трёх древнейших списках отражены три разновидности текста (по классификации Д. С. Лихачёва).

| Повесть о разорении Рязани Батыем | |

|---|---|

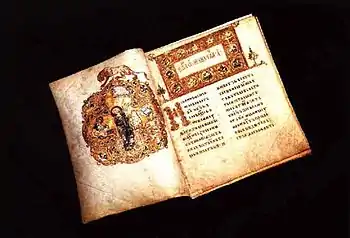

Повесть о разорении Рязани Батыем. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI века | |

| Авторы | неизвестны |

| Дата написания | XVI век |

| Язык оригинала | церковнославянский |

| Страна | |

| Рукописи | списки с конца XVI века |

Повесть содержит как данные, подтверждающиеся летописными источниками, так и уникальные, в том числе принимаемые историками в качестве достоверных и дополняющие общую картину монгольского нашествия (как рейд Евпатия Коловрата; подробнее см. § Исторический подтекст).

Содержание

В 6745 (1237) году «безбожный царь» Батый подошёл к Рязани и стал на реке Воронеж. Он требовал себе десятой части богатства. Местный князь Юрий Ингваревич послал за подмогой во Владимир к великому князю Юрию Всеволодовичу и одарил Батыя подарками. Однако, узнав от одного рязанского воеводы, что в городе есть красивая женщина Евпраксия, сноха князя, Батый потребовал её к себе. Её муж Фёдор (сын рязанского князя) пытался возражать, но был убит. Сама Евпраксия покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с терема. После этого началась битва, в которой полегло почти всё рязанское войско во главе с князем. 21 декабря была взята и Рязань, жители которой подверглись поголовному уничтожению. В это время один рязанский воевода — Евпатий Коловрат — оказался в Чернигове. Возвратившись, он увидел разорённую Рязань и с небольшой дружиной в 1700 воинов отправился по следам татар, чтобы отомстить им. В Суздальской земле он напал на войско Батыя, однако силы были не равны.

Согласно «Повести», монголам удалось уничтожить отряд Евпатия только с помощью камнемётных орудий, предназначенных для разрушения укреплений: «И навели на него множество пороков, и стали бить по нему из бесчисленных пороков, и едва убили его». Поражённый отчаянной смелостью, мужеством и воинским искусством рязанского богатыря, Батый, сказав «если бы такой вот служил у меня, — держал бы его у самого сердца своего», отдал тело убитого Евпатия Коловрата оставшимся в живых русским воинам и, в знак уважения к их мужеству, повелел отпустить их, не причиняя им никакого вреда.

Завершающая часть «Повести» посвящена вокняжению на рязанском престоле Ингваря Ингваревича. Он с плачем хоронит погибших защитников княжества и начинает его восстановление. В конце повести содержится похвала рязанским князьям.

Время создания

А. С. Орлов считал, что Повесть создана не ранее второй половины XV века[1]. Б. М. Клосс оценивал время написания Повести как 1560 год[2]. Д. С. Лихачёв делал вывод: «по нашим предположениям, в основе „Повести о разорении Рязани Батыем“ лежит рассказ рязанской летописи, отразившийся в своей наиболее древней версии в первой половине XIV века в Синодальном списке Новгородской первой летописи под 1238 годом и дополненный впоследствии в Повести в разное время фольклорными данными, данными местных легенд и сведениями, почерпнутыми из эпиграфических памятников». Таким образом, по его мнению, Повесть не могла быть написана ранее первой половины XIV века. Лихачёв отмечает, что «Эпизод с пестуном князя Федора — Апоницей, возможно, местная легенда».

Исторический подтекст

Князья

Повесть, как правило, путает отчества муромо-рязанских князей, но в целом верно передаёт их имена. Прежде всего, рязанским князем действительно был Юрий Ингваревич, и у него был брат Олег. Однако Ингварь был не братом Юрия, а, согласно Воскресенской летописи, отцом, и умер, согласно В. Н. Татищевуу, в 1235 году и соответственно быть в Чернигове и затем возвращаться на пепелище Рязани в 1237 году не мог. Единственный уцелевший князь, Олег Ингваревич, был отпущен из монгольского плена только в 1252 году, причём о его пленении (на Воронеже) сообщает Повесть, а о возвращении — Лаврентьевская летопись.

Всеволод пронский назван Ингваревичем, однако в действительности был, согласно БРЭ, Михайловичем. Глеб Ингваревич коломенский не имеет прототипа, в битве у Коломны погиб брат Юрия рязанского Роман, но в летописи он назван не коломенским князем, а главой войск, не севших в осаду в Рязани и отступивших к Коломне на соединение с владимирцами.

Давыд муромский также назван Ингваревичем, но Давыд Юрьевич умер в 1228 году, а в 1237 году муромским князем был его сын Юрий. Княжества Муромское и Рязанское разделились ещё в 1161 году со смертью Владимира Святославича и далее лишь иногда объединяли свои усилия под общим руководством владимирских князей. Новгородская первая летопись[3] упоминает в борьбе с монголами в 1237 году и муромских князей. Леонтий Войтович[4] признаёт как саму битву на Воронеже, так и участие и гибель в ней Юрия Давыдовича и его двоюродного брата Олега Юрьевича муромских.

Повесть говорит о гибели Юрия Ингваревича на Воронеже, а Галицко-Волынская летопись — о его пленении при падении Рязани. Затем он был доставлен к Пронску, где укрывалась его княгиня, она также была пленена, причём в обоих случаях говорится, что монголы их «изведоша на лести», то есть захватили обманом. Затем оба были убиты.

Битва на Воронеже

Слова Повести о том, что рязанцы «многие сильные полки Батыевы проезжали насквозь», в точности воспроизводят монгольскую тактику и косвенно подтверждают то, что битва могла иметь место в действительности.

Битва на Воронеже упоминается только в Повести, однако некоторые параллели можно проследить в Новгородской первой летописи, которая сообщает, что русские князья монголов «не пускающе ко градомъ, выидоша противу имъ в Воронажь». Слово «против» может означать направление и не указывать на противостояние, а «не пускать к градам» могло быть нужно, чтобы максимально оттянуть время начала осад. Князья заявили «аще нас не будет всѣх, то все то ваше будет», а затем пропустили монгольских послов к Юрию Всеволодовичу владимирскому. Так монголам ответил, согласно Повести, Фёдор Юрьевич на переговорах, за что был убит, но сведений о военном столкновении на этом раннем этапе недостаточно. Часть историков считает, что его не было до обороны Рязани 16—22 декабря, а некоторые предполагают его на ближних подступах в городу, в частности Греков И. Б. — сражение в низовьях реки Прони между сёлами Засечье и Добрый Сот.

Просьбы о помощи

Согласно Повести, рязанские князья сразу при появлении монголов на границе обратились за помощью к Юрию Всеволодовичу. Новгородская летопись говорит в точности то же, что и Повесть, что он хотел с монголами «особую брань створити». Но Повесть об этом говорит ещё до событий на Воронеже, а летопись — после, в последнем случае рязанские послы должны были придти во Владимир в одно время с монгольскими послами. Галицко-Волынская летопись[5] и вовсе говорит, что о нашествии сообщил владимирскому князю бежавший из Пронска уже после падения Рязани Всеволод Михайлович, но здесь речь могла идти уже о разорении земли.

Согласно В. Н. Татищеву, за помощью рязанцы обратились и в Чернигов, но Ольговичи ответили отказом за то, что «резанские с ними на Калк не пошли» в 1223 году. Обращение за помощью в Чернигов, хотя и не упоминается в Повести, сочетается с известиями Повести о нахождении в Чернигове Евпатия Коловрата и Ингваря Ингваревича. И в частности Греков И. Б. делает очевидное сопоставление, что Евпатий Коловрат был тем самым послом, который был отправлен в Чернигов за помощью.

Историки в большинстве своём не принимают известия о нежелании Юрия помогать Рязани, поскольку он послал мощное войско, соединившееся с отступившей на север частью рязанских войск и встретившее монголов у Коломны — рязанского города. Евпатий Коловрат по возвращении ожидал увидеть ещё целую Рязань, но его спешное возвращение из Чернигова не связывают с посылкой Михаилом черниговским какого-либо воинского контингента.

Экранизации

- «Татары (фильм)» (1961)

- «Легенда о Коловрате» (2017)

См. также

Примечания

Ссылки

- ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ на древнерусском (транслитерация) и русском языках (недоступная ссылка). Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Дата обращения: 8 декабря 2014. Архивировано 4 октября 2018 года.

- Лихачёв, Д.С. Повести о Николе Заразском. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Литература

- Повесть о разорении Рязани Батыем // Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси / Д.С. Лихачев. — Л.: Художественная литература, 1987. — С. 244—263.

- Повесть о разорении Рязани (подготовил к печати Д.С. Лихачев). Волоколамский список XVI в. Список Хронографа 1599 г. // Воинские повести Древней Руси / Адрианова-Перетц В.П. (ред.). — Москва—Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1949. — 374 с. — (Литературные памятники).

- Комарович В. Л. К литературной истории повести о Николе Зарайском // ТОДРЛ. — 1947. — С. 57—72.

- Лихачёв, Д.С. Исследования по древнерусской литературе. — Ленинград: Наука, 1986. — 405 с.

- Лихачёв, Д.С. Повести о Николе Заразском: (тексты) // ТОДРЛ. — 1949. — Т. 7. — С. 257—406.

- Лихачёв, Д.С. К истории сложения «Повести о разорении Рязани Батыем» // Археографический ежегодник за 1962 г. — М., 1963. — С. 48—51.

- Лобакова И. А. Повесть о разорении Рязани Батыем // Литература древней Руси. Биобиблиографический словарь / Творогов О.В. (ред.). — М.: Просвещение, 1996. — 240 с.

- Лобакова И.А. Проблема соотношения старших редакций «Повести о разорении Рязани Батыем» // Тр. РАН. Ин-т рус. лит. Отд. древнерус. лит. (ТОДРЛ). — СПб., 1993. — Т. 46. — С. 36—42.

- Лобакова И.А. Заметки по текстологии «Повестей о Николе Заразском» (Отклик на концепцию Б. М. Клосса) // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. — СПб., 2005. — С. 761—784.

- Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. — 1888. — С. 132—133.

- Карамзин Н.М. История государства Российского. — М., 1991. — Т. 3. — С. 509.

- Клосс Б. М. Глава VIII. Повесть о Николе Заразском // Избранные труды. Т. 2: Очерки по истории русской агиографии XIV—XVI веков. — Языки русской культуры, 2001. — С. 411—. — 498 с.

- Орлов А. С. Героические темы древней русской литературы. — Изд-во Академии наук СССР, 1945. — 156 с.