Лишний человек

«Ли́шний челове́к» — литературный архетип (устойчивый тип, сквозной образ) в русской литературе, который впервые был представлен в творчестве отечественных писателей XIX века (наиболее полно развился в 1850-ых годах). В дальнейшем образ претерпевал значительные изменения сперва в произведениях советских авторов, затем — в творчестве русских литераторов XXI века.

В современном литературоведении и критике исследователями выделяется также возможность гибридизации образа, своеобразного "сближения" черт архетипа с чертами иного архетипа, например, «маленький лишний человек» (тип, в котором, соответственно, возможным становится выделить полноценные черты как «лишнего», так и «маленького человека»)[1].

В классическом понимании

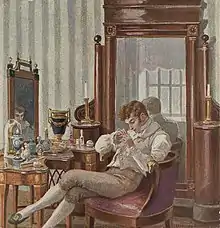

В классическом понимании «лишний человек» — это человек значительных способностей, который не может реализовать свои таланты на официальном поприще России. Принадлежа к высшим классам общества, «лишний человек» XIX века в значительной степени отчуждён от дворянского сословия, презирает чиновничество. Не имея, впрочем, перспектив практической реализации, он склонен заниматься только бессмысленным философствованием, бесплодной рефлексией, разбавляя их праздными развлечениями. Такой стиль жизни не в состоянии облегчить его скуку, что приводит к дуэлям, азартным играм и другому саморазрушительному поведению. К типичным чертам «лишнего человека» относятся «душевная усталость, глубокий скептицизм, разлад между словом и делом и, как правило, общественная пассивность»[2].

Название «лишний человек» закрепилось за типом разочарованного русского дворянина после публикации в 1850 году повести Тургенева «Дневник лишнего человека» с героем-студентом Чулкатуриным, которого также причисляют к архетипическому образу[3]. Более ранние примеры — Александр Чацкий Грибоедова, Евгений Онегин Пушкина, Григорий Печорин Лермонтова — восходят к байроническому герою эпохи романтизма (в частности, к Чайлду Гарольду Байрона, к Рене Шатобриана, к Адольфу Констана)[2]. Дальнейшую эволюцию русского «лишнего человека» в XIX веке представляли герценский Бельтов («Кто виноват?») и герои ранних произведений Тургенева Рудин ("Рудин") и Лаврецкий ("Дворянское гнездо").

Особая сторона «лишнего человека», связанная с его вытесненностью за пределы социально-функциональной структуры общества, выходит на первый план в произведениях литераторов-чиновников XIX века Алексея Писемского и Ивана Гончарова. Последний противопоставляет «витающим в поднебесье» бездельникам практических дельцов: Адуеву-младшему — Адуева-старшего, а Обломову — Штольца[4].

Как известно, немаловажная черта «лишнего человека» заключается во влиянии, чаще всего именно отрицательном, на всех окружающим его людей. Герой является своеобразным паразитом на теле современного ему общества как XIX, так и XX века. Помимо того, можно наблюдать тенденцию "сакральности презрения любви"[5], своеобразной "игры" персонажа с героем-женщиной, которая имеет несчастье полюбить его.

I/II XX века

В начале XX века под влиянием революции вектор движения «лишнего человека» изменяется. В Советской России "у литературы чётко обозначилась её решающая позиция: полемика «интеллигенции и революции»"[6]. Герой-интеллигент, во многом именно из-за свой интеллигентности, особости, становится «лишним человеком» и вступает в молчаливую конфронтацию с поглощающим его "новым миром".

Данная тенденция надолго оседает на литературном поприще и находит выражение в творчестве большого числа советских авторов: Бориса Корнилова ("Моя Африка"), Евгения Замятина ("Мы"), Константина Федина ("Города и годы"), Викентия Вересаева ("В тупике"), Юрия Домбровского ("Факультет ненужных вещей") и др.

II/II XX и XXI вв.

Во второй половине XX века любовь для «лишнего человека» постепенно перестаёт быть испытанием и "скорее, является порождённой отчуждением дилеммой <...> чаще герой безразличен к любви"[7]. Особое место получает здесь герой Мирошников Карена Шахназарова (повесть и фильм «Курьер», 1986). "Это романтик и мечтатель с тонкой душевной организацией и обостренным чувством неприятия фальши и двойных стандартов. Внутренне одинокий…не боится произносить вслух то, о чем думает, и абсолютно не думает о том, о чем все говорят…это ведь Чайльд Гарольд и Чацкий эпохи застоя"[8] — можно сказать, что, начиная с этого времени, советская литература поворачивает на путь возвращения к истокам архетипического образа; "можно увидеть отторжение привычных послереволюционных отношений и становление отношений других, несколько близких позиции XIX века – «герой и интеллигенция»"[9].

Дальнейшее развитие «лишнего человека» представляют в 1990-ых Служкин Алексея Иванова («Географ глобус пропил») и Петрович Владимира Маканина («Андеграунд, или Герой нашего времени»), в 2000-ых — герои Александра Тарнорудера («Продавец красок») и Дмитрия Липскерова («Осени не будет никогда»).

С развитием массовой интернет-литературы, в 2000-ых годах черты «лишнего человека» начали проявляться в творчестве многих молодых авторов, чаще всего в стихотворных и песенных жанрах. На данный момент не существует утверждения, что это является новой прогрессией архетипа. Стихотворения молодёжных авторов, по мнению некоторых исследователей превращаются в "инструмент, если не коммерческого, то точно чувственного злоупотребления", становятся способом "духовно-чувственного очищения, способом справиться с трудностями и болью, что специфично для подростково-молодёжной среды". Образчики данного типа инфантильны, безучастны, склонны к мечтаниям. Они "холодно надменны и сознательно определяют себя на периферию мира, испытывая презрение к окружающей их действительности, <...> их ненависть более глубока и слепа"[10]. Наконец, такой герой всегда "религиозно индифферентен, либо явный атеист"[11], что можно обозначить неким следствием эпохи.

Посмотрите, я злой и страшный, и не дрогнет застывший взгляд;

я смотрю на весь мир из башни. Мир мне как-то не очень рад.

Пусть стихии и беды мимо – страшно выйти теперь вовек.

Я ненужный и нелюбимый, я неправильный человек.

— Шевченко Анна "Беги"

Примечания

- Загидуллина М.В., Фаустов А.А. Аватары "лишнего человека" в современном литературном и гуманитарном пространстве // Челябинский гуманитарий. — 2020. — № 2 (51). — С. 37-55.

- Манн Ю. В. «Лишний человек» // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 4: Лакшин — Мураново. — 1967. — С. 400—402.

- «Лишние люди» в повестях «Дневник лишнего человека», «Переписка», «Яков пасынков» - «Лишние люди» в произведениях И.С. Тургенева (2009).

- Пиксанов Н. К. Гончаров // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1956. Т. VIII. Литература шестидесятых годов. Ч. 1. — 1956. — С. 400—461.

- Баженов Р.А. «Лишний человек» в русской литературе рубежа XX-XXI веков // УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург, 2021. — С. 63.

- Баженов Р.А. «Лишний человек» в русской литературе рубежа XX-XXI веков // УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург, 2021. — С. 8.

- Баженов Р.А. «Лишний человек» в русской литературе рубежа XX-XXI веков // УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург, 2021. — С. 63.

- Шипицин А.И. Новый герой уходящей эпохи (фильм К. Шахназарова «Курьер») // Грани познания. — 2013. — № 6 (26). — С. 57.

- Баженов Р.А. «Лишний человек» в русской литературе рубежа XX-XXI веков // УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург, 2021. — С. 64.

- Баженов Р.А. «Лишний человек» в русской литературе рубежа XX-XXI веков // УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург, 2021. — С. 52-54.

- Никольский Е.В., Кравцов А.Н. Точки схождения и разбега: «Лишний человек» в русской классической литературе // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. — 2018. — Т. 28, № 2. — С. 164.

- Шевченко А. Беги. Сборник стихотворений / А. Шевченко. — СПб.: АУГСГиП, 2020.

Литература

- «Лишний человек» // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 485 — 1596 с. — ISBN 5-93264-026-X.

- Никольский Е. В. Ещё раз о проблеме «лишнего человека» в русской классической литературе. Литературоведение и фольклористика// https://cyberleninka.ru/article/n/eschyo-raz-o-probleme-lishnego-cheloveka-v-russkoy-klassicheskoy-literature/viewer