Агни

Агни́ (санскр. अग्नि, «огонь», рус. огонь) — индийский бог огня, домашнего очага, жертвенного костра. Главный из земных богов, основной функцией которого является посредничество между ними и людьми.

| Агни | |

|---|---|

| Санскр. अग्नि | |

| |

| Бог огня | |

| Мифология | индийская |

| Пол | мужской |

| Отец | Брахма |

| Мать | Сарасвати |

| Супруга | Сваха |

| Дети | Агнея, Нила, Павака (электрический огонь), Павамана (огонь добытый трением) и Шучи (солнечный огонь) |

| Характерные черты | две пылающие головы, красная кожа |

| Вахана | баран |

| В иных культурах | Сварожич |

Гимны к Агни, которыми начинаются почти все 10 мандал Ригведы, восхваляют его как посредника между богами и людьми, домашнего жреца богов и бессмертного гостя смертных, щедрого подателя благ и защитника людей от демонов, нищеты и голода.

Уже в Ригведе он представлен в антропоморфном облике: агни-хотар, то есть жрец, совершающий обряд-хотру (Ригведа 1.1.5). Агни представлен в Ригведе как тот, кто принимает жертву, как тот, кто доставляет жертву другим дэвам (функция посредника).

Религиозно-эпические произведения — Пураны и Махабхарата — ещё более очеловечивают Агни. Позднее его значение умаляется: он становится одним из восьми богов-миродержцев, царящим на юго-востоке.

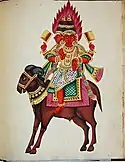

На рисунках Агни изображается в качестве старого двухголового мужчины с тремя ногами, семью руками, шестью глазами и четырьмя рогами, в красном одеянии и опоясанным «священным шнуром» в верхней части тела. Его знамя — дым, а сопровождающее его животное (вахана) — баран. Эта антропоморфизированная форма играет важную роль в первую очередь в мифологии, в обрядах персонаж Агни выступает в форме огня.

Этимология

Санскритское अग्नि (Агни) происходит от одного из двух основных терминов, обозначающих огонь, восходящих к реконструированному праиндоевропейскому *h₁n̥gʷnís, другие потомки которого включают латинский "ignis", литовский "ugnis", старославянский "огнь"[1] и его потомки: русский "огонь", польский "ogień" и т. д. Все эти слова означают «огонь».[2]

Древние индийские грамматики выводили его этимологию по-разному:

- От корня aj, что на санскрите означает «водить», «шустрый, проворный».[3][4]

- От agri, корень которого означает «первый», имеется в виду «тот, кто возник первым во вселенной» или «огонь» в соответствии с разделом 6.1.1 Шатапатха-брахмана. Брахмана утверждает, что от этого слова произошло имя Агни, потому что, как известно, все, включая даже богов, любят короткие сокращать имена.[5]

- Согласно санскритскому тексту V века до н. э. Нирукта-Нигханту в разделе 7.14, мудрец Шакапуни утверждает, что слово Агни происходит сразу от трех глаголов - от «идти», от «сиять или гореть» и от «вести»; буква «а» (अ) происходит от корня «i», который, согласно тексту, подразумевает «идти», буква «g» (ग्) происходит от корня «añj», означающего «сиять», или «dah», означающего «сжечь», а последняя буква сама по себе может быть приставкой «ни» (नी).[6]

Следует отметить, что ни одно из трех приведенных выше объяснений не является правдоподобным в современной науке.

В ранней ведической литературе Агни в первую очередь означает огонь как бога, отражающего изначальные силы поглощения, преобразования и передачи.[7][8] Тем не менее, этот термин также используется в значении "Махабхута", одной из пяти стихий, которые ранние ведические мыслители считали составляющими материального существования, и что более поздние ведические мыслители, такие как Канада и Капила, отождествляли с Акашей (эфиром), Ваю (воздух), Апас (вода), Притхви (земля) и Агни (огонь).[9][10]

Слово "Агни" используется во многих контекстах, начиная от огня в желудке, домашнего огня, жертвенного огня на алтаре, огня кремации, огня возрождения, огня в энергетических соках, скрытых в растениях, атмосферный огонь в молнии и небесный огонь на солнце.[11][7][12] На уровне брахманов, например, в разделе 5.2.3 Шатапатха-брахмана, Агни представляет всех богов, все концепции духовной энергии, которая пронизывает все во вселенной.[13][14] В Упанишадах и постведической литературе Агни дополнительно стал метафорой бессмертного принципа в человеке, и любая энергия или знание, которые поглощают и рассеивают состояние тьмы, трансформируют и порождают просветленное состояние существования.[15][15][9]

Происхождение образа

Существует множество теорий о происхождении образа бога Агни, одни возводят его к реконструируемой древней праиндоевропейской мифологии, другие - к местным мифологиям Индии.[16][17]

Миф о происхождении огня, встречающийся во многих индоевропейских культурах, - это миф о птице или птицеподобном существе, несущем или приносящем огонь от богов человечеству. В качестве альтернативы, этот посланник приносит с неба на землю эликсир бессмертия. В каждом варианте птица возвращается к богам, но чаще всего пропадает. Агни сформирован с похожими мифическими темами, в некоторых гимнах с эпитетом «небесная птица, которая летает».[17][18]

Самые ранние слои ведических текстов индуизма, такие как раздел 6.1 Катхака-самхиты и раздел 1.8.1 Майтраяни-самхиты, утверждают, что вселенная началась с нуля, ни ночи, ни дня не существовало, существовал лишь Праджапати (также называемый Брахма).[16] Агни произошел из ума Праджапати, утверждают эти тексты. С сотворением Агни пришел свет, и с ним были созданы день и ночь. Агни, утверждают эти Самхиты, - это то же самое, что Брахман, истина, глаз проявленной вселенной.[16] Однако это не совпадает с более поздней мифологией. Вариант Самхит развиваются в более сложные истории о происхождении Агни из ведических текстов, таких как раздел 2.1.2 «Тайттирия брахмана» и разделы 2.2.3–4 «Шатапатха-брахмана».[16] Первоначально Агни представлялся как конечный источник триады «создатель-поддерживающий-разрушитель», а затем как тот, кто правил землей. Его брат-близнец Индра правил атмосферой как бог бури, дождя и войны, в то время как Сурья правил небом.[19]

Существуют в индуистской мифологии сюжеты, что уже было три предыдущих Агни, а нынешний - четвертый в из них серии. Теперь тот Агни, которого боги сначала выбрали на должность жреца Хотри, скончался. Ушел из жизни и тот, кого они выбрали во второй раз. Ушел из жизни и тот, кого они выбрали в третий раз. Нынешний Агни этого испугался и спрятался под водой. Его обнаружили боги и насильно увели от вод, запретив больше в них входить.[20]

Эпитеты

- Вайшванара — всенародный.

- Павака — очищающий.

- Хавйавахана — тот, кто приносит богам жертвы.

- Саптаджихви — семипламенный.

- Вахни — двигающийся по ветру.

- Анала — как один из Васу, иногда - самостоятельный бог.

- Хуташана.

- Читрабхану — красочный свет.

- Джвалана — сияющий.

- Вибхавасу — тот, чей свет - богатство.

В текстах

Веды

Один из мудрецов в Ригведе (Сукта IV.iii.11) утверждает, что Солнце стало видимым только тогда, когда родился Агни.

В ведическом пантеоне Агни занимает самое высокое положение после царя богов Индры.[11] Агни занимает видное место в гимнах Вед и особенно брахманов. В Ригведе более 200 гимнов, восхваляющих Агни. Его имена встречаются почти в трети из всех 1028 гимнов Ригведы.[21] Ригведа начинается с гимна, призывающим Агни, к которому позже в гимне обращаются как к хранителю Риты (Дхармы).[22][23][lower-alpha 1]

Веды описывают родителей Агни как два зажигающих предмета, чья любовь и трение создаёт его. Только что родившийся, он поэтически представлен нежным младенцем, к которому нужно большое внимание, чтобы он не погиб. С осторожностью он горит и дымит, затем вспыхивает и становится сильнее своих родителей, наконец, настолько сильным, что поглощает тех, кто его родил.[25]

Гимны в этих древних текстах обращаются к Агни с многочисленными эпитетами и синонимами, такими как Джатаведас (тот, кто знает все поколения), Вайшванара (относящийся ко всем людям), Танунапат (сын самого себя, самопорождённый), Нарасамса (который олицетворяет людей), Трипатсья (с тремя жилищами) и многие другие.[25][26]

В ведической мифологии Агни также представлен как таинственный человек со склонностью играть в прятки не только с людьми, но и с богами. Он прячется в странных местах, таких как воды, где в одном мифе он наполняет жизненной силой живые существа, обитающие в них, а в другом, где рыбы сообщают о его присутствии богам.[27]

Агни присутствует в гимне 10.124 Ригведы, где вместе с Индрой и Сурьей составляет ведическую триаду божеств.[28]

Агни отождествляется со всеми богами ведической мысли и мифологии, которая легла в основу различных недуалистических и монистических теологий позже возникшего индуизма.[21] Эта тема эквивалентности неоднократно представлена в Ведах, например, в следующих словах в Мандале 1 Ригведы:

Упанишады

Агни занимает видное место в основных и второстепенных Упанишадах - ещё одних священных писаниях индуизма. Среди самых ранних упоминаний - легенда о мальчике по имени Сатьякама, родившегося от незамужней матери. В главе 4 Чандогья-упанишады (около 700 г. до н.э.) он признает свою бедность и то, что его мать не знает, кем был его отец. Эта честность приносит ему место в ведической школе (гурукула).[32] Во время учебы мальчик встречает Агни, который затем становится для него основным направлением, мировым телаом, глазом и знанием, а также абстрактным Брахманом, который, как утверждает Упанишада, находится во всем и везде.[33][34][35] Агни также появляется в разделе 1.13 Чандогья Упанишады.[36]

В стихе 18 Иша-упанишад к Агни обращаются со следующими словами: «О Агни, ты знаешь все пути, веди меня к успеху добрым путем, удержи меня от неправильного пути греха».[37][38] В разделах 4.5–6 Майтри-упанишады ученики спрашивают своего гуру (учителя) о том, какой бог является лучшим среди богов, которых они называют, и в этот список входит Агни.[39][40] Гуру отвечает, что все они высшие, все лишь формы Брахмана, весь мир есть Брахман. Он предлагает выбрать любого, медитировать и поклоняйться ему, затем медитировать на них всех, потом отрицать индивидуальность каждого из этих богов, включая Агни, таким образом сливаясь с единым Брахманом, Пурушей.[41][42]

Разделы 3 и 4 Кена-упанишады, еще одной крупной древней Упанишады, представляют собой аллегорическую историю, в которую входят боги Агни, Ваю, Индра и богиня Ума. После битвы между добрыми богами и злыми демонами, где Брахман помогает добру одержать победу, боги задаются вопросом: «Что это за Брахман, чудесное существо?» Агни идёт первым на поиски ответа, но терпит неудачу. Ваю тоже не находит ответа.[43] Затем следовала очередь Индры, и он встречает богиню, которая уже осознаёт Брахмана, она объясняет, что такое Брахман и как добро достигло победы благодаря нему.[44][45] Индра делится этим знанием с Агни и Ваю. Кена-упанишада завершает эти разделы, заявляя, что Агни, Ваю и Индра почитаются сильнее других, потому что они были первыми среди дэвов, осознавших Брахмана.[43][44] Легенда, как утверждает Пауль Деуссен, направлена на то, чтобы научить, что все ведические боги и природные явления имеют свою основу в вневременном универсальном монистическом принципе, называемом Брахманом.[43]

В другом древнем крупном индуистском писании под названием Прашна-упанишада Агни упоминается во второй Прашне (разделе вопросов).[46] В этом разделе говорится, что Агни и другие божества проявляются как пять грубых составляющих, которые объединяются, чтобы создать всю вселенную, и что все божества существуют в храме вместе Агни.

Агни упоминается во многих второстепенных упанишадах, таких как Пранагнихотра, Йогататтва, Йогашиха, Тришихибрахмана и других.[47] В синкретическом и монистическом тексте шиваизма, а именно в Рудрахридая-упанишаде, говорится, что Рудра тождественен Агни, а Ума тождественна Свахе.[48][49]

В Мундака-упанишаде (2.4) семь языков Агни упоминаются как кали, карали, маноджава, сулохита, судхамраварна, спхулингини и вишваручи.[50]

Значение

Ещё едические ритуалы включают в себя Агни. Он участвует во многих важных индуистских обрядах, таких как празднование рождения (на него зажигают лампы), молитвы (рядом с лампой аарти), на свадьбах (яджна, где жених и невеста семь раз ходят вокруг огня) и при смерти (кремация). Согласно Атхарваведе, именно Агни уносит душу умершего из погребального костра, чтобы ей переродиться в следующем мире или жизни. Однако эта роль была в послеведических текстах отнесена к роли бога смерти Ямы. Агни играет важную роль в храмовой архитектуре, обычно присутствует в юго-восточном углу индуистского храма.

_Hindu_wedding%252C_Saptapadi_ritual_before_Agni_Yajna.jpg.webp)

В свадебной церемонии

Самый важный ритуал индуистских свадеб проводится вокруг огня. Он называется Саптапади (санскр. «семь шагов») или Сат Пхере, он представляет собой юридическую часть индуистского брака.[51][52] В ритуале пара совершает семь кругов небольшими шагами вокруг огня-Агни, который считается свидетелем клятв, которые они дают друг другу. Каждый круг вокруг огня возглавляется либо невестой, либо женихом, в зависимости от общины и региона. В каждом круге пара дает особую клятву установить некоторые аспекты счастливых отношений и домашнего хозяйства друг для друга, с Агни как божественным свидетелем этих взаимных обетов.[53] В Центральной Индии и Суринаме невеста возглавляет только первые три или четыре круга, остальные - жених.

Ритуалы

Риткал Агнихотра включает в себя огонь, и этот термин относится к ритуалу поддержания огня дома и, в некоторых случаях, к «жертвенным подношениям», таким как принесение молока и семян этому огню.[54] В шраутах говорится, что долг человека - совершать Агнихотру. Широкий спектр процедур Агнихотры можно найти в Брахманистском слое Вед, начиная от самого обычного простого поддержания священного огня и его символики до более сложных процедур искупления вины и ритуалов, якобы дарующих бессмертие исполнителю.[55] В Джайминия-брахмане утверждается, что жертвоприношение Агнихотры освобождает исполнителя от зла и смерти.[56] Но Шатапатха-брахмана сообщает, что Агнихотра является ритуалом направленном к Солнцу, где хранителю огня напоминают о тепле, создающем жизнь, огне в существах, тепле в утробе, огне стоящем вне жизни.[57]

Фестивали

Агни-огонь является частью ритуалов многих индуистских праздников. Два основных праздника в индуизме, а именно Холи (фестиваль красок) и Дивали (фестиваль огней), включают Агни как символ божественной энергии.[58][59] Во время осенних празднований Дивали включают традиционные маленькие огненные лампы, называемые Дия, чтобы отметить праздник. Для Холи индусы жгут костры, так как это по легенде делал Холика в ночь перед весенним праздником. Костер обозначает бога Агни, и в сельской Индии матери носят своих детей вокруг огня по часовой стрелке, тем самым взаимодействуя с Агни.[60]

Символизм

Агни - это символ психологических и физиологических аспектов жизни, о чём говорится в Маха-пуране[уточнить], в разделе LXVII. 202–203. В этом тексте говорится, что внутри каждого человека есть три следующих вида Агни:

- Кродха-агни — «огонь гнева»,

- Кама-агни — «огонь страсти и желания»,

- Удара-агни — «огонь пищеварения».

Соответственно, если человек желает духовной свободы и освобождения, им необходимы добровольные подношения прощения, непривязанности и посты.

Агни означает природный элемент огня, сверхъестественное божество, символизируемое огнем, и внутреннюю природную волю, стремящуюся к высшему знанию.[61][62][63]

Тепло, сгорание и энергия — это владения Агни, которые символизируют трансформацию из грубого в тонкое; Агни — это живительная энергия.[64] Агнибиджа — это сознание тапаса, агни, Солнца, Брахмана и Истины (Сатьи), то есть Риты, порядка, организующего принцип всё сущее.[65]

Агни, к которому обращаются как к Атитхи («гостю»), и Джатаведасу (санскр. जातवेदसम्), что означает «тот, кто знает всех, кто рождается, создается или производится». Он символизирует силу воли, объединенную с мудростью.[66]

Агни - сущность знания о существовании. Агни разрушает невежество и все заблуждения, убирает неведение. Канвасатпатха-брахмана (SB.IV.I.IV.11) называет Агни мудрым (санскр. मेधायैमनसेऽग्नये स्वाहेति).[67] Агни — это также символ «самого быстрого ума среди небесных».[68]

Формы

Агни имеет две основные формы: Джатаведа и Кравьяда:

- Джатаведа — это огонь, несущий подношения богам, эта форма Агни — свет, отождествляемый со знанием и даже Брахманом. В форме Джатаведы, «Того, кто знает всех существ», Агни действует как божественная сущность для священника. Он посланник, который несет подношение от людей богам и ходатайствует между богами и людьми (Ригведа I.26.3). Вместе с Индрой и Сомой Агни упоминается в Ригведе чаще, чем любые другие боги.[69]

- Кравьяд (санскр. क्रव्याद) - это форма Агни, в которой он кремирует трупы. Кравьяд - это огонь погребального костра, который перерабатывает тело и дух.[70] Шатапатха-брахмана в стихе 2.2.4.8 утверждает, после смерти человека и во время кремации Агни нагревает и сжигает только тело, благодаря именно его теплу человек перерождается.[71]

Иконография

Необходимо заполнить.

В мифологии

Эпос

Необходимо заполнить.

Пураны

Агни - старший сын Брахмы. В Вишну-пуране говорится, что Агни, так же называемый Абхимани, произошел из уст Вират-Пуруши, Космического Первочеловека. По другой версии, Агни появился из ритуального огня, произведенного женой Дхармы (вечного закона) по имени Васубхарья (буквально - «дочь Света»).[72]

Согласно пуранической мифологии, Агни женился на Свахе (богиня подношения) и стал отцом трех сыновей - Павака (очиститель), Павамана (очищающий) и Шучи (чистота). От этих сыновей у него есть сорок пять внуков, которые являются символическими именами различных аспектов огня.[72][73] В некоторых текстах Медха (разум) - сестра Агни.[72]

Взаимоотношения

С женой и детьми

Богиня Сваха - жена Агни. Её имя произносится вместе с подношениями, такими как масло и семена, которые выливаются в огонь во время церемоний, а так же используется как название самого подношения. Однако, как и многие имена в индуистских традициях, имя Сваха заключает в себе символические значения благодаря его связи с ведическим словом Свадха, содержащимся в гимнах Ригведы. Томас Кобурн утверждает, что термин Свадха относится к «собственной особой природе или склонности» и вторичному значению «обычного удовольствия или наслаждения, освежения, которое питает».[74] Сваха также встречается в гимнах ведической литературы в значении «добро пожаловать, хвала тебе». Это приветствие - воспоминание об Агни как об аспекте того, что является «источником всех существ».[74] Как богиня и жена Агни, Сваха представляет его Шакти.[75]

В тексте Деви-махатмья, основы традиции богинь индуизма (шактизма), а также в индуистской мифологии Сваха - дочь Дакши, она влюблена в Агни. Сваха соблазняет его, последовательно выдавая себя за шестерых из семи женщин гурукулы (школы), которых желал Агни, и таким образом у неё рождается ребенок, который вырастает и становится Скандой - богом войны. Тем не менее, в большинстве текстов индуизма утверждается, что он был сыном бога Шивы.[75]

Махабхарата также упоминает, что когда Агни жил в Махишмати, он влюбился в дочь царя Нилы. Под видом брахмана он попросил руки принцессы, но царь отказался и собирался его наказать. Агни раскрыл свою истинную форму и воспылал гневом. Испуганный царь извинился и отдал ему свою дочь. Взамен Агни обещал защиту города во время любого вторжения.[76]

С другими богами

Необходимо заполнить.

В других культурах

Справа: Агни как четырёхрукое божество Катен в японском искусстве XVII века.

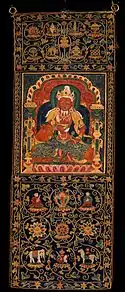

В буддизме

Необходимо заполнить.

Канонические тексты

Необходимо заполнить.

Иконография

Необходимо заполнить.

В джайнизме

Необходимо заполнить.

В медицине

Необходимо заполнить.

Галерея

_Hindu_puja%252C_yajna%252C_yagna%252C_Havanam_in_progress.jpg.webp) Агни (огонь) является частью основных ритуалов (обрядов), таких как свадьбы и кремация в индийских религиях.

Агни (огонь) является частью основных ритуалов (обрядов), таких как свадьбы и кремация в индийских религиях. Скульптура Агни IX века.

Скульптура Агни IX века..jpg.webp) Агни, сидящий на баране, XIV—XV вв., Индонезия.

Агни, сидящий на баране, XIV—XV вв., Индонезия._Hindu_wedding%252C_Saptapadi_ritual_before_Agni_Yajna.jpg.webp) Саптапади, индуистский свадебный ритуал, вокруг Агни в ходе выполнения.

Саптапади, индуистский свадебный ритуал, вокруг Агни в ходе выполнения.

Агни-бог в юго-восточном углу храма Раджарани XI века в Бхубанешваре Одиша. Баран высечен под ним.

Агни-бог в юго-восточном углу храма Раджарани XI века в Бхубанешваре Одиша. Баран высечен под ним. Агни (справа) со своим сыном Скандой (Карттикея), около I века н. э.

Агни (справа) со своим сыном Скандой (Карттикея), около I века н. э. До III века н. э., эпоха Кушанской империи, красная статуя Агни.

До III века н. э., эпоха Кушанской империи, красная статуя Агни.

См. также

Комментарии

- Прочие гимны «Ригведы» связывают риту и с другими ведическими божествами, например, стих 10.133.6 обращается к Индре за наставлением риты.[24]

Примечания

- Phillips, Maurice. The Teaching of the Vedas: What light does it throw on the origin and development of religion?. — Longmans Green, 1895. — P. 57.

- Puhvel, Jaan. Words Beginning with PA. — Walter de Gruyter, 2011. — P. 25–26. — ISBN 978-3-11-023865-5.

- MacDonell, Arthur Anthony. Vedic Mythology. — Motilal Banarsidass, 1898. — P. 99. — ISBN 978-81-208-1113-3.

- Griswold, Hervey De Witt. The Religion of the Ṛigveda. — Motilal Banarsidass, 1971. — P. 160 footnote 2. — ISBN 978-81-208-0745-7.

- Annette Wilke. Sound and Communication: An Aesthetic Cultural History of Sanskrit Hinduism / Annette Wilke, Oliver Moebus. — Walter de Gruyter, 2011. — P. 418 with footnote 147. — ISBN 978-3-11-024003-0.

- Lakshman Sarup. The Nighantu and the Nirukta. — Motilal Banarsidass, 1998. — P. 120. — ISBN 978-81-208-1381-6.

- MacDonell, Arthur Anthony. Vedic Mythology. — Motilal Banarsidass, 1898. — P. 15–16, 92–93. — ISBN 978-81-208-1113-3.

- William Norman Brown. India and Indology: Selected articles / William Norman Brown, Rosane Rocher. — Motilal Banarsidass, 1978. — P. 59–61.

- V.S. Agrawala (1960), Fire in the Ṛigveda, East and West, Volume 11, Number 1 (March 1960), pages 28–32

- Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy. — Cambridge University Press, 1933. — P. 73–76. — ISBN 978-0-521-04779-1.

- Jamison, Stephanie W. The Rigveda: 3-Volume Set / Stephanie W. Jamison, Joel P. Brereton. — Oxford University Press, 2014. — P. 40–41. — ISBN 978-0-19-972078-1.

- Monier-Williams, Sir Monier, ed. (1899). “अग्नि”. A Sanskrit—English Dictionary (Reprint (2005)). Delhi: Montilal Banarsidass Publishers. ISBN 9788120831056 – via Google Books.

- N. J. Shende (1965), Agni in the Brahmanas of the Ṛgveda, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Volume 46, Number 1/4, pages 1–28

- Gonda, Jan. Deities and their position and function // Handbuch Der Orientalistik: Indien. Zweite Abteilung. — BRILL Academic, 1980. — P. 301–302. — ISBN 978-90-04-06210-8.

- Hopkins, Edward Washburn. Epic Mythology. — Biblo & Tannen, 1968. — P. 97–99. — ISBN 978-0-8196-0228-2.

- Bodewitz, H. W. The Daily Evening and Morning Offering (Agnihotra) According to the Brāhmanas. — Motilal Banarsidass, 1976. — P. 14–19. — ISBN 978-81-208-1951-1.

- O'Flaherty, Wendy Doniger. Hindu Myths. — Penguin Books, 1994. — P. 97–98. — ISBN 978-0-14-400011-1.

- Doniger, Wendy. The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns, Selected, Translated and Annotated. — Penguin Books, 1981. — P. 80, 97. — ISBN 978-0-14-044402-5.

- Williams, George M. Handbook of Hindu Mythology. — Oxford University Press, 2008. — P. 48–51. — ISBN 978-0-19-533261-2.

- Satapatha Brahmana Part 1 (SBE12). sacred-texts.com. — «First Kân'da: I, 2, 3. Third Brâhmana».

- Fowler, Merv. Buddhism: Beliefs and practices. — Sussex Academic Press, 1999. — P. 6–7. — ISBN 978-1-898723-66-0.

- Doniger, Wendy. Textual Sources for the Study of Hinduism. — Manchester University Press, 1988. — P. 6–7. — ISBN 978-0-7190-1866-4.

- Mahony, William K. The Artful Universe: An Introduction to the Vedic Religious Imagination. — State University of New York Press, 1998. — P. 123 verse 8. — ISBN 978-0-7914-3580-9.

- Mahony, William K. The Artful Universe: An Introduction to the Vedic Religious Imagination. — State University of New York Press, 1998. — P. 46–55. — ISBN 978-0-7914-3580-9.

- Stephanie W. Jamison. The Rigveda: 3-Volume Set / Stephanie W. Jamison, Joel P. Brereton. — Oxford University Press, 2014. — P. 41–42. — ISBN 978-0-19-972078-1.

- MacDonell, Arthur Anthony. Vedic Mythology. — Motilal Banarsidass, 1898. — P. 71, 93–95, 99–100. — ISBN 978-81-208-1113-3.

- O'Flaherty, Wendy Doniger. Hindu Myths. — Penguin Books, 1994. — P. 97–101. — ISBN 978-0-14-400011-1.

- Encyclopaedia of the Hindu World Vol.1. — Concept Publishing Company, 1992. — P. 210. — ISBN 9788170223740.

- Klostermaier, Klaus K. A Survey of Hinduism: Third Edition. — State University of New York Press, 2010. — P. 103 with footnote 10 on page 529. — ISBN 978-0-7914-8011-3.

- Doniger, Wendy. The Rig Veda: An Anthology : One Hundred and Eight Hymns, Selected, Translated and Annotated. — Penguin Books, 1981. — P. 80. — ISBN 978-0-14-044402-5.

- Sanskrit: इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥४६॥, ऋग्वेद: सूक्तं १.१६४, Wikisource

- Max Muller, Chandogya Upanishad 4.4 – 4.9, The Upanishads, Part I, Oxford University Press, pages 60–64 with footnotes

- Paul Deussen, Sixty Upanishads of the Veda, Volume 1, Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-1468-4, pages 122–126 with preface and footnotes

- Robert Hume, Chandogya Upanishad 4.4 – 4.9, The Thirteen Principal Upanishads, Oxford University Press, pages 218–221

- Chandogya Upanishad with Shankara Bhashya Ganganath Jha (Translator), pages 189–198

- Robert Hume, Chandogya Upanishad 1.13.1 – 1.13.4, The Thirteen Principal Upanishads, Oxford University Press, pages 189–190

- Vajasaneyi Samhita (Isha) Upanishad. — Oxford University Press. — P. 313–314.

- Deussen, Paul. Sixty Upaniṣads of the Veda. — Motilal Banarsidass, 1990. — Vol. Part 2. — P. 551. — ISBN 978-81-208-0430-2.

- Maitri Upanishad – Sanskrit Text with English Translation (недоступная ссылка) EB Cowell (Translator), Cambridge University, Bibliotheca Indica, page 254

- Hume, Robert Ernest (1921), The Thirteen Principal Upanishads, Oxford University Press, с. 422, <https://archive.org/stream/thirteenprincipa028442mbp#page/n443/mode/2up>

- Muller, Max. Maitrayana-Brahmana Upanishad // The Upanishads. — Oxford University Press. — Vol. Part 2. — P. 302.

- Deussen, Paul. Sixty Upaniṣads of the Veda. — Motilal Banarsidass, 1980. — Vol. Part 1. — P. 343–344. — ISBN 978-81-208-1468-4.

- Deussen, Paul. Sixty Upaniṣads of the Veda, Part 1. — Motilal Banarsidass, 1980. — P. 207–208, 211–213 verses 14–28. — ISBN 978-81-208-1468-4.

- Charles Johnston, Kena Upanishad in The Mukhya Upanishads: Books of Hidden Wisdom, (1920–1931), The Mukhya Upanishads, Kshetra Books, ISBN 978-1-4959-4653-0 (Reprinted in 2014), Archive of Kena Upanishad – Part 3 as published in Theosophical Quarterly, pages 229–232

- Kena Upanishad Mantra 12, G Prasadji (Translator), pages 23–26

- Max Muller, The Upanishads, Part 2, Prasna Upanishad, Second Question Verse 2.1, Oxford University Press, pages 274–275

- Ayyangar, TR Srinivasa. The Yoga Upanishads. — The Adyar Library, 1938. — P. 92, 314, 355, 378.

- Ayyangar, TRS. Saiva Upanisads. — Jain Publishing Co. (Reprint 2007), 1953. — P. 196. — ISBN 978-0-89581-981-9.

- Hattangadi, Sunder रुद्रहृदयोपनिषत् (Rudrahridaya Upanishad) (санскрит) 2 (2000). Дата обращения: 2 марта 2016.

- Mundaka Upanishad.

- BBC News article on Hinduism & Weddings, Nawal Prinja (24 August 2009)

- Office of the Registrar General, Government of India (1962), v. 20, pt. 6, no. 2, Manager of Publications, Government of India, On Hindu wedding rituals

- Census of India, 1961, vol. 20, part 6, Office of the Registrar General, Government of India, 1962, <https://books.google.com/books?id=0sbUAAAAMAAJ>

- Bodewitz, H.W. The Daily Evening and Morning Offering: (Agnihotra) According to the "Brāhmaṇas. — BRILL Academic, 1976. — P. 1–4. — ISBN 978-90-04-04532-3.

- Bodewitz, H.W. The Daily Evening and Morning Offering: (Agnihotra) According to the "Brāhmaṇas. — BRILL Academic, 1976. — P. 5–14. — ISBN 978-90-04-04532-3.

- Essays in Indian Philosophy, Religion and Literature. — Motilal Banarsidass, 2004. — P. 54, 55. — ISBN 9788120819788.

- Eggeling, Julius. The Satapatha-Brahmana. — 1882. — P. 327–329.

- Peirce, Elizabeth. Multi-Faith Activity Assemblies. — Routledge, 2003. — P. 238–239. — ISBN 978-1-134-41163-4.

- Huyler, Stephen P. Meeting God: Elements of Hindu Devotion. — Yale University Press, 2002. — P. 60–64. — ISBN 978-0-300-08905-9.

- Fowler, Jeaneane D. Hinduism: Beliefs and Practices. — Sussex Academic Press, 1997. — P. 71. — ISBN 978-1-898723-60-8.

- Grimes, John A. A Concise Dictionary of Indian Philosophy. — SUNY Press, 1996. — P. 18. — ISBN 9780791430675.

- Categorisation in Indian Philosophy. — Ashgate Publishing, 1980. — P. 14.

- Gupta, Bina. An Introduction to Indian Philosophy. — Routledge, 19 April 2012. — P. 22, 24. — ISBN 9781136653100.

- Fowler, Jeaneane D. Hinduism: Beliefs and Practices. — Sussex Academic Press, 2012. — P. 98. — ISBN 9781105817267.

- The Transition to a Global Consciousness. — Allied Publishers, 2007. — P. 294. — ISBN 9788184241945.

- Kashyap, R.L. Agni in Rig Veda. — Sri Aurobindo Kapali Sastry Institute of Vedic Culture. — P. 14. — ISBN Шаблон:ASIN.

- Kanvasatpathabrahmanam Vol.3. — Motilal Banarsidas, 1994. — P. 21. — ISBN 9788120815490.

- The Rig Veda. — Oxford University Press, 23 April 2014. — P. 783. — ISBN 9780199720781.

- Doniger, Wendy (2010). The Hindus: An Alternative History. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-959334-7 (Pbk)

- Feller, Danielle. Sanskrit Epics. — Motilal Banarsidass, 2004. — P. 91. — ISBN 9788120820081.

- Kaelber, Walter O. Tapta Marga: Asceticism and Initiation in Vedic India. — State University of New York Press, 1989. — P. 36, 37, 52. — ISBN 9780887068133.

- Danielou, Alain. The Myths and Gods of India. — Inner Traditions, December 1991. — P. 88. — ISBN 9781594777332.

- Dowson, John. A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion: Geography, history, and literature. — Kessinger Publishing, 1961. — ISBN 0-7661-7589-8.

- Coburn, Thomas B. Devī-Māhātmya: The Crystallization of the Goddess Tradition. — Motilal Banarsidass, 1988. — P. 164–165. — ISBN 978-81-208-0557-6.

- Coburn, Thomas B. Devī-Māhātmya: The Crystallization of the Goddess Tradition. — Motilal Banarsidass, 1988. — P. 165–166, 317–318 with footnotes. — ISBN 978-81-208-0557-6.

- Mahabharata Sabha Parva Digvijaya Parva Section XXXI

Литература

- Агни // Литературная энциклопедия : в 11 т. : т. 1 / Отв. ред. Фриче В. М. ; Отв. секретарь Бескин О. М. — М. : Изд-во Ком. Акад., 1930. — Стб. 650. — 768 стб. : ил.