Чернолесская культура

Чернолесская культура (укр. Чорноліська культура) — археологическая культура переходного периода от бронзового к раннему железному веку (IX—VII вв. до н. э.). Распространена была в лесостепной полосе Правобережной Украины между Днепром и Днестром, а также в бассейне р. Ворсклы на Левобережье. Название получила от городища в Чёрном лесу в верховьях реки Ингулец (Кировоградская область), открытого и исследованного в 1949 году. Чернолесская культура знаменует начало скифской эпохи. На западе граничила с племенами гальштатской культуры, на востоке — с племенами срубной культуры. Чернолесская культура является развитием белогрудовской культуры[2].

| Чернолесская культура Бронзовый век | ||||

|---|---|---|---|---|

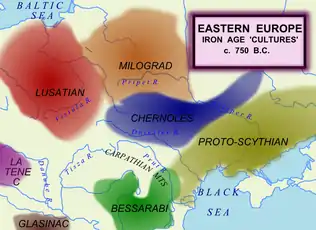

Археологические культуры Восточной и Центральной Европы в середине VIII века до н. э. | ||||

| В составе | Высоцкая культура | |||

| Локализация | Украина | |||

| Датировка | IX—VII вв. до н. э. | |||

| Носители | фракийцы, киммерийцы, борисфениты, сколоты[1] | |||

| Преемственность | ||||

|

||||

Сначала была распространена в лесостепи между Днестром и Днепром, а со временем распространилась c запада на восток в бассейн реки Ворскла, откуда вытеснила на север племена бондарихинской культуры, что весьма напоминает рассказ Геродота о вынужденном переселении невров от змей (змей — символ фрако-фригийского Сабазия).

Культура

К данной культуре относится группа укрепленных городищ (Чернолесское, Тясминское, Калантаевское) и неукрепленных селищ, обнаруженных А. Тереножкиным в Кировоградской области[3]. Важное городище возле Суботова (Черкасская область) было бронзолитейным центром культуры. Классическим образцом чернолесского городища считается укрепление на холме Тясмин. Оно состоит из глинобитного вала 12×1 м, у подножия которого обнаружены обгорелые остатки деревянных укреплений. Последние были построены из коробчатых срубов, соединенных частоколом. Снаружи был ров шириной 9 м и глубиной до 4 м. Со стороны, противоположной реке, подходы к крепости были укреплены ещё одним рвом и валом. В долине реки Тясмин обнаружено наибольшее количество чернолесских городищ. Большинство из них представляет такие же круглые крепости диаметром от 40 до 100 м[4]. Внутри стен выявлены остатки довольно просторных (6 х 10 м) землянок. Селища могли занимать площадь до 10 га. Деревня Мачуха близ Полтавы состояла из 22 жилищ, расположенных по окружности диаметром 250—300 м. Могильники содержат как трупоположения (под насыпными курганами), так и трупосожжения (в урнах), причем последние превалируют на поздней стадии развития культуры.

Артефакты представляют собой каменные и бронзовые топоры, земледельческие орудия из бронзы, реже — железа, посуда, бронзовые украшения. Кухонная утварь не отличалась особым изяществом, она была полированной или покрывалась кварцевой крошкой. Вместе с тем встречаются и тщательно отделанные вазы грушевидной формы с высокими горлом и узким основанием, хорошо обожженные и украшенные бороздками, инкрустацией, насечками или сосцевидными выпуклостями, напоминающие изделия фракийской Бессарабии[5]. В совокупности найденные артефакты свидетельствуют о контактах местной культуры с Фракией, скифами и греческими колониями на побережье Чёрного моря.

Хозяйство

Основное занятие населения — хлебопашество, возделывали пшеницу, ячмень и просо; известно было и разведение рогатого скота, коней, свиней.

История

Большинство авторов согласно с тем, что чернолесская культура происходит от белогрудовской и комаровской культур, однако, с более отчётливым влиянием культуры причерноморских скифов. Комаровская культура, в свою очередь, является локальным вариантом культуры боевых топоров, подпавшим под влияние центральноевропейских и трансильванских культур. Мария Гимбутас, однако, усматривает также связь чернолесской культуры с предшествующим появлением в регионе индоевропейцев и считает её локальным вариантом общей индоевропейской культуры.

В конце IX — самом начале VIII века до н. э. жизнь на старых поселениях чернолесской культуры постепенно затухает, и возникают новые, более крупные поселения чернолесской культуры — так называемого жаботинского этапа. Так же в этот период в чернолесскую культуру вливаются мигранты с запада — группа населения культурного комплекса Басарабь из региона Среднего Подунавья и культуры поздняя Сахарна из южной части Среднеднестровского региона. Многократно увеличиваются площади поселений (с 1—10 га, до 100 га), появляются крупные племенные объединения. Возможна жреческая форма власти[6].

Классическая чернолесская культура заканчивается к V веку до н. э., после чего следует период упрощения материальной культуры, интерпретируемый как обнищание в связи с политическим доминированием скифов. Вместе с тем на поздней стадии наблюдается рост укреплённых поселений, вероятно, для защиты от кочевников, сооружение многочисленных рвов, валов и деревянных стен. Плотность населения возрастает, а преемственность социокультурных традиций сохраняется. Драматическая смена археологических культур приходится лишь на II век до н. э., когда в регионе появляются сарматы и позже — готы.

Этническая принадлежность

Этническая принадлежность носителей чернолесской культуры является дискуссионной. Одни считают их фракийцами[7] (при этом чернолесцев ассоциируют с агафирсами Геродота[8]) или иллирийцами[9], другие (Б. А. Рыбаков[2], М. Гимбутас) — предками славян. При этом исследователи обнаруживают разительные различия между чернолесской и следующей во времени вслед за ней балтской юхновской культурой[10].

Примечания

- История русской цивилизации // Русская история.

- Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси Архивная копия от 9 апреля 2014 на Wayback Machine

- Кировоградская область (недоступная ссылка). Дата обращения: 15 февраля 2008. Архивировано 2 февраля 2008 года.

- Гимбутас М.. Славяне. Сыны Перуна. / Пер. с англ. Ф. С. Капицы. М.:2008. Гл.2.

- Гимбутас М. Славяне с 750 до нашей эры до 500 нашей эры — Ранний Железный век (недоступная ссылка). Дата обращения: 15 февраля 2008. Архивировано 12 ноября 2008 года.

- Дараган М. Н. «Геоинформационный анализ трансформации поселенческих структур в начале раннего железного века в Среднем Поднепровье». Археология и геоинформатика. Выпуск 6.

- Анна Ивановна Мелюкова (недоступная ссылка). Дата обращения: 15 февраля 2008. Архивировано 14 октября 2006 года.

- Границы Великой Скифии (недоступная ссылка)

- Славянское единство (недоступная ссылка). Дата обращения: 15 февраля 2008. Архивировано 6 апреля 2008 года.

- Падин В. А. Среднее Подесенье (Трубчевская округа) в VI—V вв. до н. э. — X—XII вв.н. э. по материалам археологических исследований Архивная копия от 22 декабря 2007 на Wayback Machine

Литература

- James P. Mallory, «Chernoles Culture», Encyclopedia of Indo-European Culture, Fitzroy Dearborn, 1997.