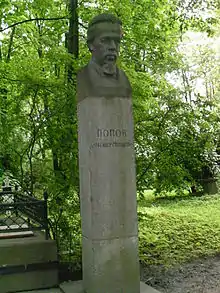

Попов, Александр Степанович

Алекса́ндр Степа́нович Попо́в (4 [16] марта 1859[1], Турьинские рудники, Пермская губерния[1] — 31 декабря 1905 [13 января 1906][1], Санкт-Петербург[2][1]) — русский физик и электротехник, профессор, изобретатель в области радиосвязи, Почётный инженер-электрик (1899), статский советник (1901).

| Александр Степанович Попов | |

|---|---|

| |

| 1905 год — 1906 год | |

| Предшественник | Качалов, Николай Николаевич |

| Преемник | Войнаровский, Павел Дмитриевич |

| Рождение |

4 (16) марта 1859[1] |

| Смерть |

31 декабря 1905 (13 января 1906)[1] (46 лет) |

| Место погребения | |

| Образование | Физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета |

| Учёная степень | кандидат физико-математических наук |

| Профессия | учёный-физик |

| Деятельность | физика |

| Автограф |

|

| Награды | |

| Научная деятельность | |

| Научная сфера | физика и электротехника |

| Место работы | |

| Известен как | один из изобретателей радио |

Биография

Ранние годы

Александр Степанович Попов родился 4 (16) марта 1859 года в поселении при Богословском заводе Турьинские рудники Верхотурского уезда Пермской губернии[3]. В семье его отца, священника Максимовской церкви Турьинских рудников Стефана Петровича Попова (1827—1897), кроме Александра было ещё 6 детей, среди них Августа, в будущем известная художница[* 1].

Первый известный предок А. С. Попова по прямой отцовской линии — Дмитрий Кондратьевич Кондаков (XVI век), государственный крестьянин деревни Стафоровской Селянской полусошки Вилегодской Пермцы Устюжского уезда[4].

- Отец — Стефан Петрович Попов (1827—1897). Родился 27 июня 1827 года в с. Рождественском (Сылвинское, Каширино) Рождественской волости Кунгурского уезда Пермской губернии. В 1846 году окончил Пермскую духовную семинарию по 2-му разряду. Преосвященным Аркадием (Федоровым), архиепископом Пермским и Верхотурским, был рукоположен в сан священника к Никольской церкви с. Пихтовское Оханского уезда. С 1855 года переведён настоятелем Максимовской церкви с. Турьинские рудники Богословского округа Верхотурского уезда Пермской губернии (ныне г. Краснотурьинск). С 1861 по 1870 год преподавал Закон Божий в бесплатной школе для девочек, открытой в его собственном доме. Награждён бронзовым наперсным крестом в память о войне 1853—1856 годов, золотым наперсным крестом из кабинета Святейшего Синода. Многократно избирался депутатом по судебным делам. В 1881 году переведён в Богословский завод настоятелем церкви святого апостола Иоанна Богослова, где провёл последние годы жизни. Скончался 20 февраля 1897 года. Погребён за алтарём Иоанно-Богословского храма.

- Дед — Пётр Николаевич Попов (1785—1860), был священником Спасо-Преображенского храма с. Рождественское Кунгурского уезда Пермской губернии (ныне с. Сылвенское).

- Прадед — священник Николай Петрович Попов, служил в одном из храмов г. Кунгура, сын священника.

- Дед — Пётр Николаевич Попов (1785—1860), был священником Спасо-Преображенского храма с. Рождественское Кунгурского уезда Пермской губернии (ныне с. Сылвенское).

- Мать — Анна Стефановна Пономарёва (25 июля 1830, с. Шогриш Ирбитского уезда — 1903, Пермь), седьмой ребёнок в семье Стефана Иоаннова Пономарёва (1795—?), который в 13-летнем возрасте, в 1808 году, был посвящён в стихарь и оставлен на должности псаломщика. Овдовев, женился вторично, за что епархиальной властью ссылался на покаяние в Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь. Служил в Никольском храме до 1858 года, после чего был выведен за штат.

- Прадед А. С. Попова, протоиерей Иоанн Гавриилович Пономарёв (1767—?), служил настоятелем Свято-Никольской церкви в с. Шогриш Ирбитского уезда, всю свою жизнь посвятил строительству каменного храма в этом селе.

- Брат Рафаил (1849—1913), преподавал латинский язык.

- Сестра Екатерина (1850—1903).

- Сестра Мария (ок. 1853 — ок. 1872), в замужестве Левитская.

- Сестра Анна (1860—1930), врач.

- Сестра Августа (1863—1941), в замужестве Капустина — художница, ученица И. Репина.

- Сестра Капитолина (1870—1942).

Жена — Раиса Алексеевна Богданова (28 мая 1860 — 1932), дочь присяжного поверенного. С ней А. С. Попов познакомился, готовя её к поступлению на Высшие женские медицинские курсы при Николаевском военном госпитале. Венчание состоялось 6 ноября 1883 года в церкви Косьмы и Дамиана лейб-гвардии сапёрного батальона. По окончании курсов (1886) стала одной из первых в России дипломированных женщин-врачей (акушер-гинеколог) и всю жизнь занималась врачебной практикой: работала в Кронштадтском военно-морском госпитале в рентгеновском кабинете, в женской гимназии в Кронштадте, принимала роды на дому. Организовала первую районную больницу в посёлке Удомля[5].

- Сын Степан (15 октября 1883 — 1920), один из организаторов и первых преподавателей Удомельской средней школы (им. А. С. Попова), служил в Красной Армии, умер в Ростове-на-Дону от тифа.

- Сын Александр (25 февраля 1887 — 14 января 1942), работал в «Промстройпроекте» г. Ленинграда[6]. Жена Зинаида Николаевна (1904—1984).

- Дочь Раиса (24 июня 1891 — 1976), врач. Муж Андреев Владимир Гаврилович, дочь Мария Владимировна (1921—1995), есть правнуки.

- Дочь Екатерина Попова-Кьяндская (16 января 1899 — 1976), Заслуженный работник культуры РСФСР. Муж Георгий Александрович Кьяндский (1895—1955), дочь Екатерина Георгиевна (1934—1994).

В 10-летнем возрасте Александр был отправлен в Далматовское духовное училище (его старший брат Рафаил преподавал там латинский язык), где учился с 1869 по 1871 год. С 1871 года продолжил обучение в Екатеринбургском духовном училище — в то время в Екатеринбурге жила его старшая сестра Мария с мужем, священником Георгием Игнатьевичем Левитским[7]. Отец последнего, Игнатий Александрович Левитский, был весьма обеспеченным человеком и занимал ответственный пост в епархиальном училищном правлении[8].

В 1873 году, окончив полный курс духовного училища по наивысшему 1-му разряду, поступил в Пермскую духовную семинарию. После окончания с отличием общеобразовательных классов семинарии (1877) был зачислен без экзаменов на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Годы учения в университете были для него напряжёнными. Из-за болезни на втором курсе накопилась академическая задолженность по математике и он остался на второй год, после чего ему было отказано в освобождении от платы за слушание лекций. С 1879 года, продолжая учёбу, стал заниматься репетиторством[* 2]. Весной 1880 года работал «объяснителем» на электротехнической выставке в Соляном городке в Санкт-Петербурге, после чего был принят на работу электромонтёром в товарищество «Электротехник», занимавшееся освещением на улицах и в общественных местах[9]:12—14.

В 1882 году защитил диссертацию на тему «О принципах магнито- и динамоэлектрических машин постоянного тока», получил учёную степень кандидат университета и приглашение остаться в университете для подготовки к профессорскому званию[9]:19.

В Кронштадте

В 1883 году, по приглашению Е. П. Тверитинова, выбрал местом дальнейшей работы преподавание физики, математики и электротехники в Минном офицерском классе с переездом в Кронштадт из Санкт-Петербурга на постоянное место жительства[10]:133.

В 1887 году стал членом Русского физико-химического общества (РФХО) и участвовал в экспедиции РФХО для наблюдения в Красноярске полного солнечного затмения. Попову было поручено фотографирование короны[9]:19—20. Путешествие до Красноярска длилось более трёх недель: поездом от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода, пароходом по Волге и Каме до Перми, поездом до Тюмени, пароходом до Томска, на лошадях до Красноярска[11]. Наблюдению затмения помешала плохая погода[12].

В летнее время в 1889—1898 годах заведовал электростанцией Нижегородской ярмарки. На проводившейся в 1896 году в Нижнем Новгороде XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке работал и как экспонент[* 3]. В сельскохозяйственном отделе выставки (в подотделе метеорологии) демонстрировался его «Прибор для записи электрических разрядов в атмосфере». Ю. М. Шокальский, эксперт подкомиссии по метеорологии, в своем выступлении 23 июля 1896 года дал прибору высокую оценку, назвав его «оригинальным и прекрасным». Попов был награждён дипломом второго разряда «За изобретение нового и оригинального инструмента для исследования гроз». Во время работы Попова в Нижнем Новгороде его семья проживала в дачном местечке Выселки у станции Чёрная Московско-Нижегородской железной дороги. Сам он приезжал сюда по воскресеньям, любил отдыхать на Оке: удить рыбу, кататься на лодке[11].

В 1890 году принял приглашение на должность штатного преподавателя[* 4] физики в Техническое училище Морского ведомства в Кронштадте. В 1893 году вступил в члены Императорского русского технического общества (РТО). В издававшемся VI отделом РТО журнале «Электричество» (сентябрь 1893 года) была опубликована его первая научная статья «Условия наивыгоднейшего действия динамоэлектрической машины». Попов был одним из инициаторов организации Кронштадтского отделения РТО (1894)[9]:23.

Летом 1893 года как представитель от Морского министерства вместе с Е. В. Колбасьевым[13]:61 был в составе российской делегации на Всемирной выставке в Чикаго. По маршруту следования делегации (Берлин — Париж — Лондон — Нью-Йорк — Чикаго) побывал на заводах AEG, в Париже был принят во Французское физическое общество (что давало возможность регулярно получать его информационные материалы), в Чикаго посетил университет, электротехнический институт, Филадельфийский завод Электротехнической компании. На выставке он увидел и демонстрацию опытов Н. Теслы, с работами которого был уже знаком[14]:29—30.

С 1894 года ассистентом Попова по преподаванию гальванизма и практической физики в Минном офицерском классе, а также одним из близких друзей стал П. Н. Рыбкин. В доме у Попова часто устраивались музыкальные вечера с друзьями и близкими. Среди гостей были Н. Н. Георгиевский, С. С. Колотов, который неплохо играл на фортепиано, П. И. Ижевский — на скрипке, Рыбкин — на флейте. В концертах участвовали и Попов, имевший приятный баритон, и его жена, игравшая на фортепиано[9]:33.

В конце 1897 — начале 1898 года переписывался с итальянским физиком А. Риги, который собирал материалы по истории беспроводной телеграфии и обратился к Попову с просьбой прислать его публикации по этому вопросу[15][* 5].

С конца 1897 года вступил в переписку с начавшим её Э. Дюкрете — французским предпринимателем и изобретателем, владельцем (с 1864 года) фирмы по изготовлению гальванометров, вольтметров, катушек Румкорфа, прерывателей и других электрических приборов, а также созданных им приборов для беспроводной телеграфии[* 6][17], — заинтересованным в сотрудничестве с Поповым[14]:33, 43—45 [* 7].

В январе 1900 года за участие в организации беспроводного телеграфирования между островами Гогланд и Кутсало Попову была объявлена «высочайшая благодарность»[20], после чего в марте последовало «высочайшее соизволение» на выдачу ему вознаграждения в 33 тысячи рублей. Сумма была определена с учётом необходимости разорвать контракт Попова с Нижегородской ярмаркой[* 8]. В апреле Попов разработал программу чтения лекций о беспроводной телеграфии и программу практических занятий[22]:548. Летом 1900 года, по предложению Морского технического комитета, побывал на предприятиях Германии с целью ознакомления с разработками и производством приборов для телеграфирования без проводов[23].

С 1901 года, из-за отсутствия в Морском техническом комитете специалистов по беспроводному телеграфу, Попов значился в Морском ведомстве «заведующим установкой телеграфирования без проводов». Однако он не мог справиться со всем объёмом предстоящих работ, кроме того, не знал в тонкостях корабельное дело и, являясь служащим, был ограничен во взаимодействии с разными военными учреждениями. По его ходатайству, в 1901 году на флоте была учреждена должность «офицера, наблюдающего за установкой телеграфа без проводов на судах флота»[22]:548.

В Санкт-Петербурге

В 1901 году занял должность ординарного профессора физики в Электротехническом институте императора Александра III. В 1901 году Попову был присвоен гражданский (статский) чин V класса статский советник[14]:36, 39.

В начале 1902 года участвовал в работе проходившего в Москве 2-го Всероссийского электротехнического съезда, был избран его почётным участником. В 1902 году был избран почётным членом РТО, а в 1905 году — его президентом и председателем физического отделения. С 1 января 1906 года должен был занять место председателя физического отделения РФХО и президента РФХО[14]:37, 39—40.

В августе 1903 года как представитель Морского ведомства в составе российской делегации участвовал в Берлинской конференции по международной регламентации работы станций беспроволочного телеграфа[14]:38.

С мая 1904 года стал одним из трёх контрагентов в договоре с фирмами «Акционерное общество Русских электротехнических заводов „Сименс и Гальске“» и Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H., System Telefunken. По условиям договора, в Санкт-Петербурге было организовано особое Отделение под наименованием «Русские электротехнические заводы „Сименс и Гальске“, Отделение для беспроволочной телеграфии по системе профессора Попова и Общества беспроволочной телеграфии». Оборотный капитал Отделению предоставляли обе фирмы, а прибыль делилась поровну на трёх контрагентов[14]:38. В мае 1904 года Морское ведомство заключило контракт на поставку 24 станций «Телефункен» (аппаратура системы Слаби — Арко). До конца 1904 года были заключены контракты на поставку ещё 27 таких станций[22]:243—245, 555[* 9].

В июне 1904 года находился в командировке в Берлине с целью подробного ознакомления с аппаратурой[24], покупаемой взамен станций Дюкрете[* 10]. В качестве эксперта и наблюдающего привлекался к работам по оснащению новыми станциями кораблей Второй Тихоокеанской эскадры[* 11]. В этих работах, помимо флотских офицеров, принимали участие Рыбкин и Е. Л. Коринфский[22]:556—557.

В 1905 году купил дачу с большим участком земли (бывшее имение) на озере Кубыча около д. Лайково, где его семья проводила летний период отпусков и каникул, а в 1918—1921 годах проживала здесь постоянно[6][25][26].

Осенью 1905 года, в период прокатившихся по стране революционных событий, изменивших, в частности, права высших учебных заведений, учёный совет электротехнического института избрал А. С. Попова директором. На созванном после этого расширенном совете института под председательством Попова было принято постановление с такими словами: «…успокоение учебных заведений может быть достигнуто только путём крупных политических преобразований, способных удовлетворить общественное мнение всей страны…» Это стало поводом для нескольких вызовов Попова к городскому начальству и в Министерство внутренних дел, где ему было выражено неодобрение по поводу студенческих волнений в его институте[9]:30[10]:152—153.

Александр Степанович Попов скоропостижно скончался 31 декабря 1905 (13 января 1906) года от инсульта[9]:30[10]:152—153. Похоронен на Литераторских мостках Волкова (ныне Волковского) кладбища[27] в Санкт-Петербурге.

3 января 1906 года «Петербургская газета» поместила некролог: «В последний день старого 1905 года Россия лишилась одного из своих выдающихся людей. Умер А. С. Попов, директор электротехнического института, умер сравнительно молодым, на 47-м году своей жизни, проведённой в неустанных научных трудах. Россия может гордиться им, как изобретателем беспроволочного телеграфа, хотя увы, и на нём исполнилась злополучная судьба русских изобретателей…».

В 1921 году СНК РСФСР постановил (по предложению профессора В. П. Вологдина на первом Всероссийском радиотехническом съезде в Нижнем Новгороде) обеспечить семью А. С. Попова пожизненным вспомоществованием[28].

Исследовательская деятельность

1895—1896

Прибор Попова (грозоотметчик) возник из построенной им в 1890 году установки для учебной демонстрации опытов Герца с искровым передатчиком[14]:29. Описание первой установки не сохранилось, а дату её создания связывают с началом цикла лекций Попова под названием «Новейшие исследования о соотношении между световыми и электрическими явлениями»[10]:59[29]. Вначале было неудобно наблюдать искру в приёмной части установки через лупу. К 1894 году установка представляла собой два параболических рефлектора высотой около 40 см — в фокусе одного находился вибратор, состоящий из двух опущенных в масло металлических цилиндров и соединённый с катушкой Румкорфа, в фокусе другого располагались два таких же цилиндра, выполнявших роль резонатора. В ряде случаев для индикации принимаемых электромагнитных волн при демонстрации в затемнённом помещении использовалась так называемая «трубка Гейслера». До весны 1894 года ассистентом Попова в этих опытах был Н. Н. Георгиевский[13]:56—58, 63.

Весной 1895 года Попов занялся воспроизводством опытов Лоджа[* 12], прочитав о них в журнале The Electrician, — он добивался постоянства работы когерера[31]:257. Когерер Бранли — Лоджа представлял собой стеклянную трубку с металлическими опилками, которые резко увеличивали свою проводимость при электрическом воздействии. Для восстановления малой проводимости когерер нужно было встряхнуть, нарушив контакт между опилками. Лодж использовал ударник, управляемый вручную или пружинным механизмом. Попов и его ассистент П. Н. Рыбкин ввели в схему реле, включающее при срабатывании когерера звонок, ударник которого на обратном ходе встряхивал когерер. В дальнейших опытах применялись заземление и мачтовая антенна, предложенная в 1893 году Теслой[29][* 13].

Прибор впервые демонстрировался Поповым 25 апреля (7 мая по новому стилю) 1895 года на заседании РФХО. Тема лекции была: «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». Первое сообщение об этой лекции появилось в газете «Кронштадтский вестник» 30 апреля 1895 года[* 14]. Перед отъездом в Нижний Новгород Попов передал прибор в Лесной институт. Там он был установлен на метеостанции для регистрации атмосферных разрядов и испытан в соединении с громоотводом летом 1895 года Г. А. Любославским[33]. К прибору была подключена пишущая катушка братьев Ришар, профессор Д. А. Лачинов сначала дал ему название «разрядоотметчик»[9]:24[34]. Протокол заседания РФХО был опубликован в журнале РФХО в августе 1895 года[35], схема и описание прибора появились в журнале РФХО в январе 1896 года. В статье, помеченной Поповым декабрём 1895 года, говорится о пригодности прибора «как для лекционных целей, так и для регистрирования электрических пертурбаций, происходящих в атмосфере», и выражается надежда, что «прибор, при дальнейшем усовершенствовании его, может быть применён к передаче сигналов на расстояния при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией»[33].

В учебный сезон 1895—1896 годов Попов не занимался прибором, а с января 1896 года заинтересовался открытием Рентгеном X-лучей[31]:258. В феврале 1896 года вместе с С. С. Колотовым изготовил рентгеновскую трубку, собрал установку и сделал ряд снимков, в том числе своей руки[9]:37. По воспоминаниям В. К. Лебединского, Попов в 1896 году «очень много времени» отдал рентгеновским лучам[36]:48.

Второй образец приёмника, подготовленного для лекционных целей[31]:258, был показан Поповым в действии с передающим вибратором Герца 19 января 1896 года на заседании Кронштадтского отделения РТО[15][37]. Затем был показ на заседании РФХО 12 марта 1896 года[38], где демонстрировались оптические опыты с лучами Герца.

2 апреля 1896 года в Электротехническом институте ассистент профессора физики В. В. Скобельцын делает доклад о приборе Попова и демонстрирует приём электромагнитных волн от вибратора Герца из соседнего здания на изготовленный им самим приёмник по несколько видоизменённой схеме Попова[39]. На схеме Скобельцына в когерерной цепи показаны две спирали из провода с большим сопротивлением, подключённые последовательно к выводам когерера[10]:66—73.

Летом 1896 года грозоотметчик экспонировался на Нижегородской выставке. Осенью 1896 года в газетах появляются краткие сообщения о работах Г. Маркони[40], который прибыл в Великобританию в середине февраля 1896 года[30] для демонстрации своей аппаратуры. В октябре публикуются подробные материалы в журналах Nature и The Electrician о приборах Боса и Маркони[41].

1897

В 1897 году Попов экспериментирует с наполнителем для когерера с целью повышения его чувствительности, а также публикует ряд статей и выступает с докладами в связи с сообщениями о достижениях Маркони:

- Статья «Телеграфирование без проводов» в газете «Котлин» от 8 января 1897 года[41].

- Доклад «О возможности телеграфирования без проводников» в Кронштадтском морском собрании 31 марта 1897 года при большом стечении военных и гражданских лиц, демонстрация передачи сигнала в пределах здания[10]:121—122[31]:259.

- Письмо в редакцию газеты «Новое Время», опубликовано 22 июля 1897 года[40][* 15].

- Доклад «О телеграфировании без проводов» на съезде железнодорожных электротехников в Одессе 15 сентября 1897 года[42].

Весной 1897 года Попов и Рыбкин, увеличив мощность передатчика, проводят опыты с лекционными приборами на судах минного отряда в Кронштадтской гавани и достигают дальности приёма до 600 м[40], при этом Морское министерство впервые выделяет Попову средства (300 рублей) на эксперименты. Проведённые Рыбкиным опыты с доработанными приборами летом 1897 года — сначала между установленным на берегу передатчиком и катером с приёмным устройством, включающим чувствительный вольтметр, а затем между учебным судном «Европа» и крейсером «Африка» — показали возможность приёма сигнала на телеграфный аппарат на расстоянии до 5 км, при этом было обнаружено влияние металлических конструкций корабля на передающую станцию[31]:259—260.

В подписанном Поповым и Рыбкиным отчёте об опытах, проведённых летом 1897 года, в частности отмечено[43]:

Для возможности телеграфирования обычной азбукой Морзе (точки, тире) нужны ещё вспомогательные приборы: на станции отправления особый прерыватель для действия румкорфовой спирали, дающий ряд разрядов, следующих ритмически, чтобы составить на приёмной станции из пунктирной линии длинные и короткие черты, а для станции получения нужен телеграфный аппарат более чувствительный, чем существующий в практике, с лентой, медленно идущей, так как самый способ возбуждения электромагнитной волны требует, чтобы отдельные импульсы следовали друг за другом не слишком часто.

19 октября 1897 года Попов выступает с докладом «О телеграфировании без проводов» в Электротехническом институте Санкт-Петербурга, где он, в частности, заявляет[44]:89—90:

В течение целого года я не возвращался к опытам на открытом воздухе и занимался различными испытаниями приборов в лаборатории. Осенью 1896 г. дошли из Англии газетные сведения, что Маркони под руководством Приса производит опыты сигнализации с помощью электромагнитных волн и достиг расстояния до ½ мили… Но я лично был убеждён, что в закрытых ящиках Маркони был помещён прибор, аналогичный с моим, и потому с марта этого года начал подготовлять приборы для опытов передачи сигналов с помощью электромагнитных волн на большие расстояния.

Заключительная часть доклада[44]:93:

Теперь остаётся только демонстрировать прибор в связи с телеграфом. Вопрос состоит только в подборе элементов, вибратора, молоточка, сопротивления обмоток телеграфа и т. д. Все это надо подобрать. Всякая волна делает точку на телеграфной ленте, но одними точками действовать нельзя, надо, чтобы вибратор действовал периодически. 5, 10, 15 точек дадут черту, и сигнализация становится возможной.

Здесь собран прибор для телеграфирования. Связной телеграммы мы не сумели послать, потому что у нас не было практики, все детали приборов нужно ещё разработать.

31 октября 1897 года Попов демонстрирует действие приборов в помещении Русского технического общества (РТО), при этом приёмник отвечает на возбуждаемые электромагнитные волны не только звонком, но и работой телеграфного аппарата. В докладе отмечается сходство и различие этих приборов и приборов Маркони[45]. По поводу этого выступления появилась статья Д. А. Лачинова, в которой он заявил, что идея этого способа принадлежит не Маркони, а Попову, который «не решался опубликовать» результаты, «считая свои опыты незаконченными». В статье также отмечено, что выступление Попова было организовано по просьбе председателя VI отдела РТО Н. Г. Егорова «с целью восстановить приоритет русского изобретателя»[46]. Проведённое вслед за этим собрание непременных членов VI отдела РТО констатировало, что согласно правилам о привилегиях Попов может по собственной инициативе сделать заявление для охраны своего изобретения[47].

26 ноября 1897 года Попов направляет письмо в редакцию журнала The Electrician как отклик на ранее опубликованную в нём статью Лоджа «The history of the coherer principle». В письме приводятся выдержки из статьи в журнале РФХО, опубликованной в январе 1896 года, с дополнением о результатах летних опытов 1897 года. Письмо заканчивалось словами: «Из вышеизложенного следует, что устройство приёмника Маркони является воспроизведением моего прибора для регистрации гроз»[48]. Оно было опубликовано в The Electrician в декабре 1897 года со схемой, похожей на схему приёмника, продемонстрированного В. В. Скобельцыным 2 апреля 1896 года[10]:141—143[* 16].

19 декабря 1897 года газета «Петербургский листок» сообщила о произведённых Поповым 18 декабря 1897 года опытах телеграфирования без проводов из здания химической лаборатории Петербургского университета в аудиторию физического кабинета в другом здании, где проходило заседание РФХО (расстояние около 230 м[49]). После ухода Рыбкина на «станцию отправления»[50]:

Прошло 10 мин. полных напряжённого ожидания. Всё затихло. В назначенный момент мерно раздались четыре условленных звонка. Аппарат был приведён в действие… и на ленте обычной телеграфной азбукой обозначилось слово «Герц».

23 декабря Попов повторяет доклад там же в присутствии высшего морского начальства, офицеров Морского штаба и других представителей Морского ведомства. Доклад заканчивается успешным приёмом выбранного управляющим Морским министерством четырёхбуквенного сигнала[49].

В конце 1897 года Попов отвечает письмами на запросы А. Риги и Э. Дюкрете[15][16].

1898—1899

Опыты летом 1898 года проводились Рыбкиным на тех же судах, что и в прошлом году, но передающие станции работали с большими петлевыми антеннами, что обеспечивало устойчивую телеграфную связь при всех положениях судна[31]:260—264. С 21 августа по 3 сентября было передано 136 служебных телеграмм[51].

В 1899 году Рыбкин и Д. С. Троицкий[* 17] на аппаратуре, изготовленной в водолазной мастерской Е. В. Колбасьева, обнаруживают возможность приёма импульсов искрового передатчика на телефон (на слух) при недостаточном для срабатывания когерера уровне сигнала. Приёмник по такой схеме, получивший название «телефонный приёмник депеш», был запатентован Поповым в России[52] и Великобритании[53][54]. При активном участии Дюкрете[14]:34 были получены патенты во Франции[55], в США[56], Швейцарии, Испании. В 1900 году фирма Дюкрете начала серийный выпуск такого приёмника с товарной маркой «Попов — Дюкрете».

В августе — сентябре 1899 года Попов, Рыбкин и Колбасьев участвуют в испытаниях трёх станций беспроводного телеграфа, приобретённых у фирмы Дюкрете и установленных на кораблях Черноморского флота. Проверяются и «телефонные приёмники депеш», изготовленные в мастерской Колбасьева[14]:34, 46[57]:12.

29 декабря 1899 года Попов выступает с докладом «Телеграфирование без проводов» на Первом Всероссийском электротехническом съезде в Санкт-Петербурге. При описании в докладе передающей и приёмной станций Маркони, работавших с антеннами и заземлением, отмечалось: «Употребление мачты на станции отправления и на станции приёма для передачи сигналов с помощью электрических колебаний не было впрочем новостью: в 1893 г. в Америке была сделана подобная попытка передачи сигналов известным электротехником Николаем Тесла»[58]:218.

Рыбкин отмечает (имея в виду период 1897—1899 годов и январь 1900 года): «…трёхлетний опыт показал, что длинная проволока, присоединённая к одному шарику разрядника, другой шарик которого тщательно соединён с землёю, представляет наилучшую, в то время, отправительную систему… был подмечен факт, что наилучший результат получается при совершенно тождественных проводах двух станций… были достигнуты следующие дальности: 9 миль при приёме на телеграфный аппарат и 28 миль при приёме на слух»[31]:273—276.

1900—1905

В январе 1900 года Попов, Рыбкин и А. А. Реммерт участвуют в организации беспроводной связи на расстоянии около 46 км между островами Гогланд и Кутсало (вблизи Котки) для содействия операции по спасению броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», севшего на камни у Гогланда[59]. Реммерт и Попов проводят работы на Кутсало. Используется аппаратура фирмы Дюкрете с опытными образцами «телефонного приёмника депеш»[17]. Высота антенной мачты на Гогланде была 50 м (высота антенны, спускавшейся к основанию утёса, на котором стояла мачта, составляла 64 м), на Кутсало — 62 м[* 18].

В 1900 году Попов разрабатывает когерер с контактом стальных иголок и угольных шайб на замену прежнего, который надо было вручную встряхивать в телефонном приёмнике после спекания частиц наполнителя от сильных электрических воздействий, в том числе от атмосферных разрядов[31]:277. Эта разработка последовала после ознакомления (по собственному признанию Попова) с публикацией воспоминаний Юза, который в опытах с изобретённым им микрофоном наблюдал воздействие на него прерывистых токов, полагая, что микрофон находился под влиянием электромагнитных возмущений[60][54].

В 1900 году в Кронштадте организуется мастерская по изготовлению, ремонту и проверке приборов для станций беспроволочного телеграфа. По рекомендации Попова, руководителем мастерской был назначен Е. Л. Коринфский. В связи с заказами станций беспроволочного телеграфа у фирмы Дюкрете мастерская занималась в основном сборкой, проверкой, установкой и ремонтом этой аппаратуры. Некоторое количество станций было изготовлено по образцам аппаратуры Дюкрете, первая станция была изготовлена в конце ноября 1901 года по образцам, испытанным летом 1901 года[22]:170—173, 175.

Летом 1901 года, начиная с мая, Попов руководит работами по установке семи станций Дюкрете на кораблях Черноморского флота и на берегу и обучает личный состав пользованию приборами. В период 19—21 августа Попов и Рыбкин[61] проверяют работу приборов по так называемой «сложной схеме», с выраженными резонансными свойствами. Разрядник в передатчике и когерер в приёмнике были вынесены из антенной цепи в отдельный контур, индуктивно связанный с антенной[57]:12—15. Использовалась известная с 1893 года схема применявшегося в медицинской практике резонатора Удена — на похожее устройство (резонанс-трансформатор) Тесла получил патент в 1891 году[10]:47—48.

Осенью 1901 года Попов и Рыбкин участвуют в работах по установке станций беспроволочного телеграфа в Области Войска Донского. Станции, приобретённые по инициативе Комитета донских гирл в Ростове-на-Дону у фирмы Дюкрете, обеспечивали связь между полицейско-лоцманским постом на острове Перебойном в устье Дона и Донским гирловым маяком в Таганрогском заливе[14]:36, 148—149.

В 1902 году, в связи с недавними открытиями радиоактивных элементов, Попов разрабатывает оригинальный метод и создаёт прибор для измерения «напряжения электрического поля атмосферы с помощью ионизационного действия солей радия»[14]:37.

В начале 1903 года Попов разрабатывает рекомендации Почтово-телеграфному ведомству по возможности беспроводной телеграфной связи между Россией и Болгарией с установкой станций в Одессе и Варне. Попов приводит доводы в пользу установки российской станции не в Одессе, а в Севастополе[62]. Эта часть проекта была реализована в 1904 году — в Севастополе на Мичманском бульваре была сооружена мощная береговая станция беспроволочного телеграфа. Болгария отказалась от участия в этом проекте[57]:15.

В июле 1903 года Попов участвует в экспериментах со станциями, в приёмниках которых используется когерер Дюкрете повышенной чувствительности с низким напряжением питания. Одна станция была установлена на острове Туппурансаари, а другая — на минном крейсере «Посадник». Дальность приёма на телеграфный аппарат составила около 120 км и сравнялась с дальностью для телефонного приёмника[31]:281—282.

В 1903 году Попов руководит опытами аспиранта С. Я. Лифшица по беспроводной передаче звукового сигнала с использованием телеграфного искрового передатчика и когерера с контактом стальных иголок и угольных шайб[* 19]. О полученных результатах был сделан доклад «Телефонирование без проводов» на 3-м Всероссийском электротехническом съезде в январе 1904 года[14]:37—38[63].

В 1905 году Попов разрабатывает прибор по схеме дифференциального мостика для измерения ёмкости судовых антенн и передаёт его Рыбкину для практических испытаний[31]:283.

Развитие приборов из демонстрационной установки

Перечень усовершенствований приборов и связанных с ними событий, в основном по материалам статьи П. Н. Рыбкина «Изобретение радиотелеграфа в России», опубликованной в 1919 году[31]:

1895, весна — применение вертикальной антенны в приёмнике (передатчик — вибратор Герца с катушкой Румкорфа), при длине антенны 2,5 м дальность приёма около 60 м[33].

1896, январь — применение вибраторов Герца в передатчике и приёмнике при демонстрации приборов на заседании Кронштадтского отделения РТО, приём через несколько комнат в пределах здания[15].

1896, март — заключение приёмника в металлический корпус и применение в качестве антенны для него металлического цилиндра, помещённого в фокусе параболического рефлектора, при демонстрации на заседании РФХО[15][14]:63—64.

1897, весна — изготовление вибратора Герца с шарами диаметром 30 см, дальность приёма между судами в Кронштадтской гавани около 600 м. Замена железного порошка на стальной бисер для увеличения чувствительности приёмника, изготовление вибратора Герца с дисками диаметром около 1 м для увеличения мощности передатчика.

1897, лето — применение вибратора большой мощности и вольтметра в качестве индикатора в приёмнике с антенной высотой около 20 м обеспечило дальность приёма до 5 км. Изготовленное Рыбкиным из вольтметра чувствительное реле дало возможность принимать сигнал на телеграфный аппарат.

1897, декабрь — первая публичная демонстрация телеграфной связи, передано и принято слово «Герц».

1898, весна — применение большой петлевой антенны в передатчике для устранения влияния металлических частей судна, отказ от вибратора в виде шаров или цилиндров.

1898, август — сентябрь — постоянная телеграфная связь между судами на расстоянии до 5 км.

1898—1899 — изготовление приёмника в мастерской Колбасьева, введение прерывателя Венельта для увеличения мощности передатчика.

1899, май — обнаружение возможности приёма сигнала на телефон, в летних опытах 1899 года достигнуты расстояния 25—35 км.

1899, август — сентябрь — испытание на Чёрном море трёх станций Дюкрете[* 20] показало дальность приёма на телеграфный аппарат около 16 км, испытывались также телефонные приёмники, изготовленные в мастерской Колбасьева.

1900, январь — апрель — работа двух станций Дюкрете и телефонных приёмников на островах Гогланд и Кутсало.

1900 — применение в телефонном приёмнике когерера Попова с контактом стальных иголок и угольных шайб.

1901 — применение резонатора Удена — «сложной схемы» с резонансным контуром и автотрансформаторной связью с антенной в передатчике и приёмнике при испытаниях семи станций Дюкрете на Чёрном море. Усовершенствованные станции были испытаны на двух кораблях с Г-образными антеннами длиной около 40 м, достигнута дальность приёма на телеграфный аппарат до 45 км, а на телефонный приёмник до 100 км.

1901, ноябрь — изготовление в Кронштадтской мастерской под руководством Коринфского первой станции по образцам аппаратуры Дюкрете, испытанным на Чёрном море.

1902, декабрь — применение когерера Дюкрете повышенной чувствительности, при испытаниях станций в июле 1903 года была достигнута дальность связи, как для телефонного приёмника.

Вопрос о приоритете в изобретении радио

Не совсем корректное, но утвердившееся в отечественной и зарубежной литературе словосочетание «изобретение радио» было введено в 1945 году советским учёным-радиотехником А. И. Бергом[64][65]. Например, в 1925 году в СССР использовалось сочетание слов «изобретение радиотелеграфа» или «изобретение беспроволочного телеграфа»[66].

Утверждение о приоритете Попова основывается на том, что он продемонстрировал созданный им прибор «для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве» на заседании физического отделения РФХО 25 апреля (7 мая) 1895 года, тогда как Маркони подал заявку на получение патента Великобритании с формулировкой «Усовершенствования в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого» 2 июня 1896 года. Уже в 1898 году А. Блондель своим письмом президенту Французского физического общества от 2 декабря 1898 года[67] инициировал среди учёных полемику по вопросу о приоритете в изобретении беспроволочного телеграфа, отдавая предпочтение Маркони[14]:53.

Причины периодически возникавших зарубежных дискуссий о приоритете на начальном этапе развития беспроводной связи были вызваны в основном патентными спорами, то есть коммерческими интересами. Со временем указанные причины становились менее актуальными, но у ряда стран возникла потребность отметить свое национальное участие в создании радио[68]. Во многих странах Запада изобретателем радио считается Маркони[69], хотя называются и другие кандидатуры: в Германии — Г. Герца, во Франции — Э. Бранли, в ряде балканских стран — Н. Теслу, в Белоруссии — Я. О. Наркевича-Иодку. Однако, как отмечает Н. А. Борисова, существует парадокс отечественных разногласий в приоритете А. С. Попова и, делая попытку объяснить это явление, выделяет пять исторических периодов[68]:

- Период отечественных дискуссий (начало 1900-х — середина 1930-х годов), когда впервые в России ставится под сомнение приоритет Попова в изобретении беспроволочного телеграфа.

- Период монолога власти (конец 1930-х — начало 1960-х годов), в течение которого в обществе зреет противодействие навязываемому государством мнению об уникальной роли русских чуть ли не во всех областях техники.

- Период скрытых конфликтов (середина 1960-х — середина 1980-х годов) — период контроля в стране за концептуально правильным изложением информации, связанной с именем Попова.

- Период открытых конфликтов (конец 1980-х — конец 1990-х годов), когда скрытые конфликты 3-го периода приводят к открытым конфликтам в наступившую в стране эпоху гласности и перестройки.

- Период отечественных споров (конец 1990-х — конец 2010-х[* 21]), то есть обсуждений, публикаций, выступлений в СМИ, когда противоположная сторона не пытается вникнуть в аргументацию противника и остаётся при своем мнении.

Начало 1900-х — середина 1930-х

Первая отечественная дискуссия связана с известным с 1908 года высказыванием Д. М. Сокольцова[* 22] в рецензии на книгу А. А. Петровского «Научные основания беспроволочной телеграфии»[10]:112[73]:

В последней главе автор излагает историю беспроволочной телеграфии и описывает некоторые системы т. б. п. [телеграфии без проводов]. Здесь он повторяет старую патриотическую сказку о том, что беспроволочный телеграф изобретён А. С. Поповым, а в описании систем излагает всего две: несуществующую русскую систему А. С. Попова и немецкую Telefunken. Первой уделено 17 страниц, а второй 3. Вообще, совершенное отсутствие этой главы нисколько бы книги не испортило.

Редактор журнала РФХО В. К. Лебединский, зная о разногласии мнений специалистов, пропустил это резкое высказывание с целью вызвать дискуссию и найти истину[36]:62. В 1908 году была создана комиссия РФХО по вопросу о научном значении работ Попова в составе: О. Д. Хвольсон (глава комиссии), Н. Г. Егоров, Н. А. Булгаков и А. Л. Гершун[74]. После обмена письмами с Бранли и Лоджем[* 23], а также документального обследования работ Попова комиссия представила доклад «Участие А. С. Попова в возникновении беспроволочной телеграфии»[75], в заключительной части которого говорится:

Для рассматриваемого дела не имеет значения, существовало ли одновременно с А. С. Поповым лицо, которое имело ту же самую идею и осуществило её в более совершенной форме, чем А. С. Попов. Мы знаем, что такое лицо есть, что оно признаётся изобретателем беспроволочного телеграфа. Но существование нескольких лиц, одновременно и самостоятельно возымевших и осуществивших одну и ту же самую идею, представляется, как показывает история науки и техники, явлением не редким. Признание за каждым из таких лиц права и почётного титула «изобретателя» не только не нарушает справедливости, но необходимо восстанавливает её.

Таким образом, по имеющимся в нашем распоряжении данным, независимо от всяких прочих обстоятельств истории данного изобретения, А. С. Попов по справедливости должен быть признан изобретателем телеграфа без проводов при помощи электрических волн.

То есть в выводах комиссии Хвольсона речь идёт не о признании приоритета Попова, а о признании Попова одним из изобретателей беспроволочного телеграфа. На это обращал внимание оппонентов один из видных историков радиотехники Н. И. Чистяков в 1990-х годах, отмечая, что о первом абзаце приведённой цитаты сторонники приоритета Попова обычно умалчивают[77].

В 1924 году появляется статья Лебединского, в которой он делает попытку установить приоритет в ряду изобретателей беспроволочного телеграфа, но в конце статьи ссылается на выводы комиссии Хвольсона[78]. В 1925 году в СССР прошли торжественные мероприятия по случаю 30-летия изобретения беспроволочного телеграфа. В публикациях отмечался приоритет Попова, но не забывались и другие изобретатели, в частности Маркони, сумевший «объединить вокруг себя громадные научные, технические и капиталистические силы»[68].

В 1926 году сотрудник Палаты мер и весов B. C. Габель[* 24], работавший в 1911—1915 годах в Радиотелеграфном депо Морского ведомства, а с 1915 года в отделе радиосвязи Военно-технической лаборатории Военного ведомства[22]:204, 215, 308, публикует свидетельства[66] о первой беспроводной телеграфной передаче Поповым слов «Heinrich Hertz» на лекции 12 (24) марта 1896 года[* 25] (на самом деле событие состоялось в декабре 1897 года).

Для публикаций с конца 1920-х годов характерно стремление показать непростую судьбу русского изобретателя при царском режиме с его реакционной сущностью, мешавшей понять значение изобретения радиотелеграфа для своей страны. Материалы учеников Попова (Лебединский, Рыбкин, Петровский) по истории радио дополняются научно-художественными и научно-популярными публикациями исследователей нового поколения (С. С. Кудрявцев[13], Г. И. Головин, Ф. Л. Вейтков и другие), для значительной части которых характерно поверхностное знание предмета[79]:7—9. Среди серьёзных научных исследований заметно выделяются работы Берга — его книга[80] стала первой научной биографией Попова[79]:7. В 1935 году 40-летие изобретения радиотелеграфа отмечалось, как и 10 лет назад — Попов изобрёл, Маркони внедрил, многие приняли участие[68].

Особняком среди публикаций по истории радио в конце 1-го периода стоит работа М. П. Бронштейна, который считал, что радиотелеграф был практически одновременно изобретён Поповым и Маркони[79]:7. Бронштейн писал истории о науке для юных читателей. Третья его повесть — «Изобретатели радиотелеграфа», как и две первые, печаталась сначала в детском журнале «Костёр»[81], но книга так и не была издана. Автор, попавший в волну репрессий, в августе 1937 года был арестован и расстрелян. Как отмечает Н. А. Борисова, встречаются попытки связать арест с отказом Бронштейна корректировать книгу[* 26], но документальных подтверждений этому не обнаружено[68].

Конец 1930-х — начало 1960-х

В этом периоде появляются статьи с отрицательными отзывами о Маркони, что объясняется политикой СССР, направленной на укрепление позиций в мире и на распространение идей коммунизма. Маркони как представитель капиталистического мира символизировал жажду наживы, поэтому необходимо было принизить его роль в изобретении радио и пресечь любые попытки посягательства на приоритет Попова. Так, в 1939 году в связи с 80-летием Попова в статье академика М. В. Шулейкина даётся следующая типичная характеристика Маркони: «Маркони не только изобрёл уже изобретённое, но просто заимствовал приёмное устройство Попова, включая и антенну, имел наглость утверждать, что до него в печати о подобных устройствах не упоминалось». Сокольцов был назван агентом фирмы Маркони, изменником, бежавшем в 1917 году к бело-полякам, а его слова в 1908 году о старой патриотической сказке были названы «омерзительной и безобразной выходкой». Возможно, что в статье Шулейкина было много редакторских правок, характерных для того времени[68].

В дни победоносного завершения Великой Отечественной войны в мае 1945 года особое значение имели мероприятия в честь 50-летия изобретения радио — учитывая его роль в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство объявило 7 мая Днём радио. В этом же году создаётся Всесоюзное научно-техническое общество радиотехники и электросвязи им. А. С. Попова (ВНТОРиЭ). Впоследствии многие стали считать, что именно с 1945 года началась безудержная кампания «самовосхваления всего нашего и провозглашения непременно нашего первооткрывательства по всем статьям и статям». По мнению М. А. Миллера, подобные «национальные потехи» привели к тому, что люди перестали почитать истинных своих передовиков, и заслуги Попова были принижены их непомерным вознесением — Миллер назвал этот феномен «недоверием из-за передозировки внушения». В годы хрущевской оттепели (с середины 1950-х и до 1962 года) интерес к теме приоритета в изобретении радио понизился[68].

Интерес к вопросу о приоритете возрос в 1962 году с появлением статьи Ч. Зюскинда «Попов и зарождение радиотелеграфии»[30] в американском журнале Proceedings of the IRE. В статье утверждалось, что Попов — один из пионеров практического применения экспериментов Герца, но не изобретатель радио[* 27]. Ответ на аргументы Зюскинда дало ВНТОРиЭ публикацией в 1963 году работы профессора И. В. Бренёва[10]:58 (1901—1982) «Об ошибках в освещении истории изобретения радио», ставшей концептуальной для официальной версии изложения истории зарождения радио. Бренёву удалось показать, что вывод Зюскинда основан на недостаточном изучении материала и субъективной трактовке деталей в использованных источниках[68].

Середина 1960-х — середина 1980-х

С середины 1960-х годов намерения Исторической комиссии НТОРЭС (признавшей в 1967 году ложным утверждение о передаче Поповым телеграфного сообщения в марте 1896 года) распространить документальные сведения об исследованиях Попова и препятствовать искажению фактов привели к идеологическому диктату со стороны советских и партийных органов. Все публикации контролировались, малейшее отступление от концептуально правильного изложения истории радио пресекалось на стадии рецензирования[68]. Несмотря на это, в 1968 году в книге А. Т. Григорьяна и А. Н. Вяльцева появилось утверждение, что изобретение радио не было единовременным актом, а включало в себя два основных момента: «изобретение передатчика Маркони и приёмника Попова — Маркони»[79]:9.

В целом идеологический диктат привёл к нарастанию протестной реакции части общества, имеющей отношение к истории радио. В результате одного из конфликтов в 1974—1975 годах незаслуженно пострадал профессор Чистяков, представитель московской школы радиотехников и историков связи[68].

Конец 1980-х — конец 1990-х

В конце 1980-х годов возникло публичное противостояние московской и ленинградской школ истории радио — Историческая комиссия НТОРЭС раскололась на части по географическому принципу[68]. Также разгорелся межличностный конфликт с участием Е. Г. Кьяндской-Поповой, внучки А. С. Попова[83].

Историки в основном ленинградской школы (Д. Л. Трибельский[84], В. А. Урвалов[85], Е. Г. Кьяндская-Попова[86], И. Д. Морозов[87], А. В. Пилипенко[88], С. М. Герасимов[89] и другие)[79]:10 отстаивали незыблемость официальной точки зрения, согласно которой радио, в самом широком смысле этого понятия, было изобретено одним человеком — А. С. Поповым, причём точкой отсчёта следует считать его сообщение «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» 25 апреля (7 мая) 1895 года на заседании Русского физико-химического общества с демонстрацией приёма электромагнитных волн с помощью прибора оригинальной конструкции[83]. Указанная точка отсчёта с середины 1920-х до середины 1960-х годов увязывалась с легендой о первой демонстрации беспроводной телеграфии Поповым в марте 1896 года: «Поскольку при этой демонстрации была использована та же самая схема, которую в качестве „грозоотметчика“ А. С. Попов демонстрировал ранее, датой изобретения радио считается 7 мая 1895 года»[77].

Позиция историков московской школы, называвших себя «умеренными» (Н. И. Чистяков, Д. Л. Шарле, М. А. Миллер, В. В. Мигулин[68] и другие)[79]:10, заключалась в следующем[83]:

- открытие возможности приёма радиосигналов является результатом деятельности ряда учёных, при этом Герц доказал существование электромагнитных волн, осуществив способ их искусственной генерации и фиксации;

- на начальной стадии успехи применения «волн Герца» в опытах связаны с именами Бранли и особенно Лоджа, который в 1894 году на свое устройство принимал электромагнитные волны на расстоянии 36 м;

- основной вклад был сделан на завершающем этапе двумя людьми — А. С. Поповым, создавшим первый практический прибор — грозоотметчик, улавливающий и отмечающий разряды молний, и Г. Маркони, который первым, тоже в 1895 году[* 28], независимо от Попова, осуществил передачу и приём сигналов на расстоянии 1,5—2 км, он же первым применил при передаче код Морзе, то есть фактически изобрёл беспроволочный телеграф — первое устройство двусторонней радиосвязи;

- заслуги Попова и Маркони в создании радио равновелики.

Конец 1990-х — конец 2010-х

Завершение конфликтов 1990-х годов Н. А. Борисова связывает с уходом из жизни основных действующих лиц, а участников отечественных споров последнего периода (с конца 1990-х годов) она разделяет на две группы: радикалы и умеренные. К первой группе относятся представители старшего поколения, выразители крайних убеждений — либо за Попова, либо против Попова — их доводы скорее эмоциональны, чем аргументированы. Наиболее ярким противником Попова называется В. И. Шапкин, автор книги «Радио: открытие и изобретение»[* 29] — Н. А. Борисова называет характерным отзыв А. В. Пилипенко об этой книге: «…содержит много исторических фактов биографического и технического содержания», но «является, в сущности, закамуфлированной фальсификацией истории связи»[90]:374. Ко второй группе относятся умеренные защитники приоритета Попова и умеренные противники, пытающиеся примирить полярные точки зрения такими аргументами: у радио не может быть одного изобретателя или у радио вообще не может быть изобретателя[* 30][68].

М. А. Быховский, соглашаясь с мнением историка радиотехники В. М. Родионова[91] о малозначимости вопроса о приоритете открытия или изобретения для истории науки и техники, заключает: «науке споры о приоритете не нужны»[92].

Демонстрация 12 марта 1896 года

О демонстрации приборов на заседании РФХО 12 марта 1896 года в протоколе заседания сделана запись: «…8. А. С. Попов показывает приборы для лекционного демонстрирования опытов Герца. Описание их помещено уже в Ж[урнале] Р[усского] ф[изико]-х[имического] общества…»[38]. Упоминание об этом показе самого Попова есть в его письме в редакцию газеты «Новое Время» летом 1897 года[40]:

В 1896 г. мои работы были направлены к приспособлению прибора для демонстрирования герцевых электрических лучей в аудитории и соответствующие приборы и опыты были показаны в заседании Р. Ф.-Х. Общества.

Об этом же говорится в письмах Попова к Э. Дюкрете и А. Риги, датируемых концом 1897 года. Из письма к Дюкрете[* 31][16]:

В январе 1896 г. я демонстрировал свой прибор в Кронштадтском отделении Технического общества и говорил о желательности испытаний моего прибора на значительных расстояниях, при этом я показывал действие прибора в таком опыте: в одной из зал был установлен вибратор Герца, а прибор со звуком был на легкой переносной подставке, полюсы трубки были снабжены для резонанса листами цинка одного размера с листами вибратора. Прибор, носимый по аудитории и удалённый в заключение в крайние комнаты здания, всё время отвечал на заранее определённые звонковые сигналы.

В марте мною был демонстрирован прибор для оптических опытов с электромагнитными лучами: отражение, преломление, действие решётки и вращение плоскости поляризации слоистым деревом.

Из письма к Риги (черновик на русском языке сохранился в фондах Центрального музея связи имени А. С. Попова)[15]:

…В январе 1896 г. мои приборы были демонстрированы в собрании Кронштадтского отделения Императорского технического общества: определённые сигналы звонком посылались через несколько комнат того же здания, источником электромагнитных волн был тот же вибратор Герца, приёмник был снабжён также квадратными листами, одинаковыми с листами вибратора. Тогда же была указана возможность практических опытов с этим прибором для флота. В мартовском заседании физического общества я демонстрировал многие из аранжированных Вами оптических опытов с лучами Герца, пользуясь вибраторами, устроенными почти по Вашим образцам и размерам. Мой прибор, заключённый в металлический ящик вместе с батареей из двух малых аккумуляторов, был соединён с цилиндром, помещённым в фокусе параболического рефлектора.

Подробности демонстрации приборов 12 марта 1896 года описаны также в письме Попова к Дюкрете от 23 января 1898 года, где приведён и эскиз конструкции приёмника[14]:63—64.

Тем не менее в советской историографии сложилась легенда, что 12 марта 1896 года Попов демонстрировал телеграфную передачу слов «Heinrich Hertz». В июле 1926 года в заметке В. С. Габеля в журнале «Телеграфия и телефония» приводятся воспоминания В. К. Лебединского, О. Д. Хвольсона и В. В. Скобельцына, датированные декабрём 1925 (Хвольсон и Скобельцын) и январём 1926 года, о событиях, на тот момент, тридцатилетней давности — о якобы демонстрации телеграфной передачи в марте 1896 года, причём в воспоминаниях Лебединского есть фраза: «Такая скупость в словах протокола, весьма мало изображающая сущность и высокую важность доклада, объясняется тем, что в 1896 г. работы А. С. [Попова] велись под контролем Морского министерства и не могли быть разглашаемы»[66]. Вместе с тем в опубликованном в 1925 году очерке Лебединского уже есть утверждение, что опыты Попова «держались в строжайшей тайне как секрет военного снаряжения»[36]:51—52, но о телеграфной передаче слов «Heinrich Hertz» там не упоминалось[77].

Сомнения в правдивости легенды были аргументированно высказаны Ч. Зюскиндом в его статье, опубликованной в октябре 1962 года[30]. В 1967 году Историческая комиссия НТОРЭС была вынуждена признать справедливость мнения Зюскинда о «первой в мире радиограмме»[77].

На самом деле телеграфная передача демонстрировалась 18 декабря 1897 года. Сообщение об этом было опубликовано в газете «Петербургский листок» от 19 декабря 1897 года (и в «Петербургской газете» от 20 декабря 1897 года[93]), а в 1966 году оно вошло в сборник документов под редакцией Берга со следующим примечанием[50]:

Вероятно, авторы, которые ранее относили факт передачи А. С. Поповым по радио слова «Герц» к марту 1896 г., делали ошибку. (См.: В. К. Лебединский, О. Д. Хвольсон, В. В. Скобельцын. «Письмо к В. С. Габелю по поводу доклада А. С. Попова и демонстрации приборов 12 (24) марта 1896 г.». «ТиТбП», 1925, № 30; В. Ф. Миткевич. «Демонстрация первой радиотелеграфной установки» — «Вестник связи», 1945, № 5). Во всяком случае приоритет А. С. Попова в изобретении радио определяется не передачей слова «Герц» 18 декабря 1897 г., а его сообщением и демонстрацией действующих приборов 25 апреля 1895 г.

Версия о том, что 12 марта 1896 года Попов впервые демонстрировал телеграфную передачу сигналов, а результаты успешного эксперимента были засекречены по решению Морского министерства, не находит подтверждения в источниках[79]:34.

Награды, премии, звания

- Орден Святой Анны 3-й степени (1895)

- Орден Святой Анны 2-й степени (1902)

- Орден Святого Станислава 2-й степени (1897)

- Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896)

- премия Императорского Русского технического общества «за приёмник для электрических колебаний и приборы для телеграфирования на расстоянии без проводов» (1898)

- Почётный инженер-электрик (1899)[94]

- «по Высочайшему соизволению» вознаграждение в сумме 33 тысячи рублей «за труды по применению телеграфирования без проводов на судах флота» (1900)

- именная золотая медаль и диплом на Всемирной промышленной выставке в Париже за грозоотметчик, изготовленный в мастерской Е. В. Колбасьева, и станцию беспроволочного телеграфа фирмы Дюкрете под маркой «Попов — Дюкрете — Тиссо» (1900)[14]:35

- почётный член Императорского Русского технического общества (1902)

Память

Именем А. С. Попова названы малая планета (№ 3074), кратер на обратной стороне Луны, музеи, учебные заведения, институты, предприятия, улицы, корабли, премии, медали, дипломы. Память увековечена в многочисленных монументах, памятниках, мемориальных досках. В 1945 году учреждена Золотая медаль имени А. С. Попова. Увековечиванием памяти занимаются[14]:40—42:

- Музей радио им. А. С. Попова в Екатеринбурге

- Музей радио им. А. С. Попова в Омске

- Мемориальный музей А. С. Попова в Краснотурьинске

- Мемориальный музей изобретателя радио А. С. Попова в Кронштадте[95]

- Музей-кабинет и музей-квартира А. С. Попова в Санкт-Петербурге (на базе ЛЭТИ)

- Центральный музей связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге

Адрес в Екатеринбурге, где жил А. С. Попов:

- 1871—1873 — Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 9/11

Адреса в Санкт-Петербурге, где работал А. С. Попов:

- 1886—1898 — Кронштадт, Песочная улица, 31

- 1898—1901 — Кронштадт, Посадская улица, 35

- 1901—1902 — Санкт-Петербург, Тучкова набережная, 22

- осень 1903 — 31.12.1905 — Санкт-Петербургский Императорский электротехнический институт Александра III — Санкт-Петербург, Песочная улица, 5

Примечания

- Комментарии

- Двоюродный брат Александра, Павел Попов, занимал профессорскую кафедру в Киевском университете, а его сын Игорь Попов (1913—2001) стал американским инженером-строителем.

- Одной из учениц Попова была Р. А. Богданова, ставшая впоследствии его женой.

- Для лучшей организации работы электростанции в период проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки Попов пригласил в помощники своих давних друзей: Е. Л. Коринфского, Г. А. Любославского и Н. Н. Георгиевского.

- Таким образом Попов становится гражданским чиновником Морского ведомства — до этого он был вольнонаёмным[10]:133.

- Черновик письма к А. Риги близок по содержанию к упоминаемому далее письму к Э. Дюкрете, даже повторяется неточность даты публикации статьи Попова в местной морской газете «Котлин»: в черновике письма к Риги — сентябрь 1896[15], в письме к Дюкрете — октябрь 1896 года (на самом деле — 8 января 1897 года)[16].

- В области беспроводной телеграфии Дюкрете добился наибольших успехов. 5 ноября 1897 года он со своими приборами устанавливает связь между Эйфелевой башней и зданием Пантеона на расстоянии 4 км. 19 ноября 1897 года он демонстрирует работу этих устройств на заседании Французского физического общества.

- В сборнике писем и документов под редакцией Л. И. Золотинкиной начало переписки отнесено к январю 1898 года, очевидно, по дате письма Дюкрете к Попову от 10 января 1898 года[14]:49, 57—58. Однако опубликованное Н. Н. Георгиевским в 1925 году письмо Попова, рассматриваемое как ответ на один из первых запросов Дюкрете, датируется концом 1897 года[16]. На вопрос, чем подтверждён приоритет изобретения, Попов в письме ответил, что ничем, кроме известной статьи в журнале РФХО[18]. Об этом же письме у М. И. Радовского: «Письмо это написано в 1897 году; в нём Попов, по просьбе Дюкрете, изложил хорошо известные теперь факты…»[19]

- До истечения контракта оставалось 8 лет. За четыре летних месяца в Нижнем Новгороде Попов получал 2500 рублей. Преподавая в Морском инженерном училище, он получал 1200 рублей в год[21].

- Заключение договора и размещение имени Попова в названии новой организации позволило легализовать появление ещё одного немецкого предприятия в России. Чисто коммерческий характер договора открыл путь продукции Telefunken на российский рынок[22]:244.

- Морское ведомство усмотрело техническое несовершенство аппаратуры Дюкрете и приняло решение о снятии её с вооружения[14]:149[22]:184—185.

- За каждую установленную станцию на корабли флота Попов получал от Морского министерства 300 рублей, а от поставщика — одну треть прибыли.

- Для своих лекций Лодж разрабатывал методы и устройства для обнаружения электромагнитных волн. Устройство, где электромагнитное воздействие сопровождалось смыканием электродов в искровом зазоре, он называл когерером. Применив метод Бранли, он усовершенствовал его, а трубку с металлическими опилками тоже назвал когерером (у Бранли — «радиокондуктор»)[30].

- Необходимость антенны в виде длинного провода не только в приёмном, но и в передающем устройстве выяснилась к началу летних испытаний 1898 года[31]:260—264.

- Автор заметки П. А. Рогозинский[10]:119 сообщал, что звонок прибора отвечал на электрические колебания герцевских волн на открытом воздухе на расстоянии до 30 сажен (около 60 м)[32].

- Попов отмечает: «Заслуга открытия явлений, послуживших Маркони, принадлежит Герцу и Бранли, затем идёт целый ряд приложений, начатых Минчиным, Лоджем и многими после них, в том числе и мною, а Маркони первый имел смелость стать на практическую почву…»

- Эту же схему Попов представил как свой первый приёмник в письме к Дюкрете от 23 января 1898 года[14]:60. Дюкрете в описании этой схемы (письмо от 26 июля 1901 года) указывает на «две катушки индуктивности… являющиеся резисторами с самоиндукцией, подключёнными к электродам трубки с опилками», и отмечает, что «эти резисторы… желательны и необходимы»[14]:152.

- Попов в это время был в командировке. Он посетил Англию, Францию, Германию и Швейцарию для ознакомления с постановкой электротехнического образования и производством аппаратуры беспроволочного телеграфирования. Во Франции посетил фирму Дюкрете и ознакомился с ходом работ по заказу Морского ведомства на поставку станций беспроводной связи для российского флота[14]:33, 46.

- В подготовленном Поповым докладе, представленном М. А. Шателеном на Международном электрическом конгрессе в Париже в августе 1900 года, высота обеих мачт была указана 48 м[60].

- Одним из первых, кто экспериментировал с беспроводной передачей звукового сигнала, был Р. Фессенден. Его эксперименты начались в 1900 году.

- В аппаратуре Дюкрете применялись ртутный прерыватель для катушки Румкорфа и когерер с никелевыми опилками[14]:81.

- Работа Н. А. Борисовой опубликована в 2019 году.

- Дмитрий Максимилианович Сокольцов (1873—1945), учёный-радиотехник, участник внедрения беспроводной связи в сухопутных войсках. Окончил Николаевское инженерное училище, затем Военную электротехническую школу. С 1901 года участвовал в разработке военно-полевых станций беспроволочного телеграфа, а в 1903—1904 годах заведовал их эксплуатацией. Участник Русско-японской войны, свидетель отсталости радиовооружения в русской армии. В 1911 году провёл первый в России опыт радиосвязи самолёта с землёй. Организатор беспроводной связи России с Англией и Францией в период Первой мировой войны. После 1917 года — один из организаторов и вице-директор Варшавского государственного института связи[70], главный инженер Польского радиотехнического общества. Впоследствии — видный деятель русского школьного образования за рубежом[71][72]. В 1908 году Сокольцов занимал должность штаб-офицера для поручений при Главном инженерном управлении[68].

- В ответе Бранли отмечалось, что роль антенн для передатчика и приёмника была выяснена им 1890—1891 годах[75]:255. Ранее А. Риги в совместной с Б. Дессау книге (1903) признавал новизну прибора Попова, однако отмечал, что последний важный шаг по применению антенны не только в приёмнике, но и в передатчике сделал Маркони[75]:251[76]. Лодж признал Попова первым, осуществившим восстановление чувствительности приёмника от каждого принятого сигнала, и выразил удовлетворение признанием заслуг Попова в России[75]:257—258.

- В мае 1925 года в британском журнале The Wireless World появилась заметка Габеля в связи с 30-летием со дня лекции Попова 7 мая 1895 года, где говорилось, что тогда Попов осуществил передачу слов «Heinrich Hertz». Редактор запросил Габеля про детали события. В ответ на запрос появились свидетельства бывших сотрудников Попова и Габель послал в редакцию журнала поправку (опубликована 24 февраля 1926 года), в которой выразил сожаление по поводу досадной ошибки и пояснил, что 7 мая 1895 года был показан только приёмник, а телеграфная передача состоялась 24 марта 1896 года[30].

- Эта легенда до середины 1960-х годов воспроизводилась в технико-исторических ссылках почти всеми авторами[77] и встречается в ряде публикаций более позднего периода, например в 2009 году[14]:32.

- Например, по воспоминаниям Лидии Чуковской[82].

- Выделенная Зюскиндом в конце статьи причина, по которой о Попове нельзя сказать, что он «изобрёл радио», состоит в том, что он не описал в печати его использование для передачи информации в своей аппаратуре до патентной заявки Маркони от 2 июня 1896 года[30].

- Документальные свидетельства о достижениях Маркони в 1895 году отсутствуют. Зюскинд отмечает, что с лета 1985 года Маркони начал экспериментировать на открытой местности, увеличивал ёмкость передатчика поднятым на столбе куском металла — это увеличивало дальность приёма[30]. По имеющимся источникам, демонстрация аппаратуры Маркони представителям армии и флота происходила в сентябре 1896 года в местечке Солсбери под Лондоном. С трёхметровой приёмной антенной сигнал принимался на расстоянии до 0,5 км. Передатчик и приёмник с параболическими рефлекторами показали дальность связи 2,5 км[64].

- Из книги В. И. Шапкина: «Изобретателем радио А. С. Попова сделали технически безграмотные и патриотически ангажированные подданные граждане (в свою личную пользу) в России и национальные бизнес-конкуренты Г. Маркони из остального мира»[10]:119.

- Н. И. Чистяков предлагал отнести термин «радио» к категориям типа «земное притяжение», изобрести которое нельзя[77]. В свою очередь Л. Н. Никольский посчитал неприемлемым употребление без оговорок, ограничений и уточнений термина «радио» применительно к событиям 1895 года[29].

- Письмо опубликовано в 1925 году. См.: Георгиевский Н. Н. Работы А. С. Попова, предшествовавшие открытию беспроволочной телеграфии // Электричество. — 1925. — № 4. — С. 211—215.

- Источники

- Большая российская энциклопедия — Большая российская энциклопедия, 2004. — ISBN 978-5-85270-320-0

- Попов Александр Степанович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

- Круглова Л. А. Александр Степанович Попов. — Москва: ИД Комсомольская правда, 2016. — 96 с. ISBN 978-5-4470-0195-7

- Могильников В. А., Краснопёрова Н. В., Кондаков М. С. Родословие русского учёного и изобретателя А. С. Попова // Генеалогический вестник.— вып. 54.— СПб., 2017.— С. 145.

- Семья А.С. Попова. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Дата обращения: 26 февраля 2020.

- Сын — Александр Александрович Попов — Официальный сайт правнучки изобретателя радио А. С. Попова — Н. Г. Андреевой (Мишкинис).

- Зорина Л. И. Левитский Георгий Игнатьевич. Забытые имена Пермской губернии. (2017)

- Александр Степанович Попов // Наш Урал. Рубрика «Уральский характер». (2019)

- Золотинкина Л. И., Красникова Е. В., Сергеев Д. Б. А. С. Попов в Санкт-Петербурге и в Кронштадте: Путеводитель. — СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2008. — 80 с. — ISBN 5-7629-0904-2.

- Шапкин В. И. Радио: открытие и изобретение. Наука. Техника. Социум. — М.: ДМК Пресс, 2005. — 190 с. — ISBN 5-9706-0002-4.

- Силенко Д. В. А. С. Попов на нижегородской земле // Нижегородский музей : Журнал. — 2006. — № 7—8. — С. 34—40.

- Красное место — Енисейская губерния. Города и люди сто лет назад.. Красное место (3 мая 2010). Дата обращения: 1 августа 2021.

- Кудрявцев С. (Скайф). Рождение радио. — Л.: Молодая гвардия, 1935. — 208 с.

- А. С. Попов — Э. Дюкрете. Письма и документы. 1898—1905 гг. / Под ред. Л. И. Золотинкиной. — СПб: Русская классика, 2009. — 340 с.

- Иоффе Х. Неопубликованный автограф А. С. Попова // Радио. — 1985. — № 10. — С. 64.

- 51. Из письма А. С. Попова к Е. Дюкрете по поводу приоритета в изобретении радио. Конец 1897 г. Берг, 1966, с. 148

- Аппаратура из комплекта искровой станции беспроволочного телеграфа производства фирмы Дюкрете 1904 г.. nauchebe.net. Дата обращения: 19 января 2020.

- Оборудование компании Дюкрете. nauchebe.net (27 февраля 2014).

- Радовский М. И. Глава двенадцатая. Международные научные связи // Александр Попов. — М.: Молодая гвардия, 2009. — ISBN 978-5-235-03288-0.

- 104. Об объявлении А. С. Попову «высочайшей» благодарности. 31 января 1900. Берг, 1945, с. 167—168

- 107. Отношение Морского технического комитета Управляющему Морским министерством вице-адмиралу П. П. Тыртову о награждении А. С. Попова. 7 марта 1900. Берг, 1945, с. 169—171

- Глущенко А. А. Место и роль радиосвязи в модернизации России (1900-1917 гг.). — СПб.: ВМИРЭ, 2005. — 709 с. — ISBN 5-7997-0364-2.

- 128. Рапорт А. С. Попова в Морской технический комитет с приложением докладной записки о постановке дела телеграфирования без проводов во Франции и Германии. 19 августа 1900. Берг, 1945, с. 199—201

- Цыбулько В. В. Непрочитанные страницы Цусимы. 4. Работа радиотелеграфных станций. — С-Пб., 2010. — 80 с.

- Иванова Е., Иванова Т. Удомля в жизни изобретателя радио. — 2018. — С. 53—55.

- Подушков Д. Л. (составитель), Воробьёв В. М. (научный редактор). Знаменитые россияне в истории Удомельского края. — Тверь: СФК-офис, 2009. — 416 с.

- России нужны великие учёные.

- Изобретатель радио-телеграфа // Друг Радио. — 1924. — № 2. — С. 4.

- Никольский Л. Н. Кто «изобрёл» радио? (2004) Архивная копия от 22 января 2008 на Wayback Machine

- Charles Süsskind. Popov and the beginnings of radiotelegraphy. Proc. IRE. — 1962. — V. 50. — P. 2036—2047.

- Рыбкин П. Н. Изобретение радиотелеграфа в России // Радиотехник. — 1919. — № 8. — С. 256—283.

- 21. Сообщение в газете «Кронштадтский вестник» об исследованиях А. С. Попова, завершившихся изобретением беспроволочного телеграфа. 30 апреля 1895 г. Берг, 1966, с. 51—52

- 33. Статья А. С. Попова о приборе для обнаружения и регистрирования электрических колебаний (из «Журнала Русского физико-химического общества»). 1896. Берг, 1945, с. 55—64

- 22. Сведения об изобретении А. С. Попова в книге Д. А. Лачинова «Основы метеорологии и климатологии». Июль 1895 г. Берг, 1966, с. 53—57

- 31. Протокол заседания Физического отделения Русского физико-химического общества о докладе А. С. Попова «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». 25 апреля 1895. Берг, 1945, с. 53—54

- Лебединский В. К. Изобретение безпроволочного телеграфа (1895). А. С. Попов. — М.: Труд и книга, 1925. — 68 с.

- 24. Сообщение в газете «Кронштадтский вестник» о лекции А. С. Попова 19 января 1896 г. Берг, 1966, с. 71—72

- 25. Из протокола 158 (208)-го заседания Физического отделения Русского физико-химического общества о демонстрации А. С. Поповым его приборов. 12 марта 1896 г. Берг, 1966, с. 72

- 34. Статья «Почтово-телеграфного журнала» о приборе А. С. Попова для регистрирования электрических колебаний. Апрель 1896. Берг, 1945, с. 64—65

- 41. Письмо А. С. Попова в редакцию газеты «Новое Время» в связи с изобретением Г. Маркони. 22 июля 1897. Берг, 1945, с. 74—75

- 35. Статья А. С. Попова о телеграфировании без проводов (из газеты «Котлин»). 8 января 1897. Берг, 1945, с. 65—67

- 44. Доклад А. С. Попова о телеграфировании без проводов на съезде железнодорожных электротехников в Одессе. 15 сентября 1897. Берг, 1945, с. 76—82

- 40. Рапорт Заведующего Минным офицерским классом и школой В. Ф. Васильева в Штаб Кронштадтского порта с приложением отчёта Комиссии об опытах А. С. Попова. Июнь 1897. Берг, 1945, с. 69—73

- 46. Доклад А. С. Попова о телеграфировании без проводов в Электротехническом институте. 19 октября 1897. Берг, 1945, с. 83—93

- 44. Сообщение в «Почтово-телеграфном журнале» о выступлении А. С. Попова в Русском техническом обществе о телеграфировании без проводов. 31 октября 1897 г. Берг, 1966, с. 129—130

- 45. Статья Д. А. Лачинова в газете «Русский инвалид» о выступлении А. С. Попова в Русском техническом обществе. 16 ноября 1897 г. Берг, 1966, с. 130—133

- 48. Из журнала собрания непременных членов VI (Электротехнического) отдела имп. Русского технического общества в связи докладом А. С. Попова о телеграфировании без проводов. 18 ноября 1697. Берг, 1945, с. 94

- 46. Письмо А. С. Попова в редакцию английского журнала The Electrician о телеграфировании без проводов. 26 ноября 1897 г. Берг, 1966, с. 134—138

- 50. Сообщение в газете «Котлин» о прочитанной А. С. Поповым лекции высшему начальствующему составу флота «О телеграфировании без проводников». 23 декабря 1897 г. Берг, 1966, с. 147

- 48. Сообщение в газете «Петербургский листок» о передаче А. С. Поповым по радио слова «Герц». 18 декабря 1897 г. Берг, 1966, с. 145—146

- 64. Отчёт А. С. Попова об опытах по телеграфированию без проводов в течение 1898 г. Начало 1899. Берг, 1945, с. 112—114

- Патент на привилегию и полный текст привилегии на Wikimedia Commons

- Патент Великобритании № 2797 «Усовершенствование в когерерах для телефонной и телеграфной сигнализации».

- Пестриков В. Привилегия № 6066 на приёмник депеш // IT news. — 2006. — № 6, 7.

- Патент Франции № 477 «Телефонный приёмник депеш, отправленных с помощью электромагнитных колебаний азбукой Морзе».

- Патент США № 722139 «Само-декогерирующее устройство когерера».

- Ермолов П. П. История развития радиотехнологий в Крыму (1899—1920 гг.). Часть 1. (2012)

- 71. Доклад А. С. Попова «Телеграфирование без проводов» на соединенном заседании VI отдела Русского технического общества и Первого Всероссийского электротехнического съезда. 29 декабря 1899 г. Берг, 1966, с. 206—225

- Г. А. Богуславский. А. С. Попов и адмирал С. О. Макаров.

- 125. Доклад А. С. Попова о применении телефонного приёмника в телеграфировании без проводов, читанный М. А. Шателеном на заседании Международного электрического конгресса в Париже. 8 (21) августа 1900. Берг, 1945, с. 193—195

- Александр Попов в Севастополе испытывал радио. Дата обращения: 15 февраля 2020.

- № 128. Докладная записка А. С. Попова о связи России с Болгарией. 4 марта 1903 г. Шателен, 1945, с. 209—212

- Воспоминания. Д-р физ.-мат. наук проф. С. Я. Лифшиц. Моя работа с А. С. Поповым. Берг, 1945, с. 277—282

- Меркулов В. Какое радио изобретал Маркони // Радио. — 2007. — № 6, 7.

- Берг, 1945.

- 187. Заметка В. С. Габеля с сообщением писем В. К. Лебединского, О. Д. Хвольсона и В. В. Скобельцына, касающихся демонстрации А. С. Поповым передачи сигналов (12—24 марта 1896 года). Декабрь 1925. Берг, 1945, с. 270—272

- 53. Из журнала заседания Французского физического общества в Париже в связи с изобретениями А. С. Попова и Г. Маркони. 7 января 1898. Берг, 1945, с. 98—99

- Борисова Н. А. Отечественные разногласия о приоритете А. С. Попова в изобретении радио // Научно-технические ведомости СПб-ГПУ. Гуманитарные и общественные науки. — 2019. — Т. 10, № 2. — С. 98—111.

- Guglielmo Marconi//Encyclopaedia Britannica Ср. Там же о Попове: «считающийся в России изобретателем радио» (Aleksandr Popov//Encyclopaedia Britannica)

- Россотрудничество. Российский центр науки и культуры в Варшаве.

- Гомолицкий Л. Н. Сочинения русского периода. Стихи. Переводы. Переписка. Том 2. Ссылки [175].

- Русская армия в Великой войне: Картотека проекта. www.grwar.ru. Дата обращения: 1 февраля 2022.

- Сокольцов Д. М. Рецензия на книгу А. А. Петровского «Научные основания беспроволочной телеграфии» // Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. — 1908. — Т. 40. — С. 32—33.

- Из отчёта о деятельности Физического отделения Русского физико-химического общества за 1908 г. Берг, 1966, с. 245

- 177. Доклад Комиссии, избранной Физическим отделом Русского физико-химического общества по вопросу о научном значении работ А. С. Попова с приложением писем Э. Бранли и О. Лоджа. 1908. Берг, 1945, с. 248—258

- 163. Из книги А. Риги и Б. Дессау о телеграфии без проводов. 1903. Берг, 1945, с. 226—228

- Чистяков Н. И. Ошибки в изложении истории радио нужно исправить: по поводу Письма в редакцию «К вопросу о летописцах радио» // Электросвязь. — 1994. — № 4. — С. 31—32.

- 186. Статья В. К. Лебединского об изобретателе телеграфирования без проводов (Тбп). 1924. Берг, 1945, с. 265—269

- Высоков М. С. Российская империя на путях модернизации: Зарождение и развитие электросвязи в XIX — начале XX вв. / Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук. — 2004. — 42 с.

- Берг А. И. А. С. Попов и изобретение радио. Л.: ОГИЗ, СОЦЭГИЗ, 1935. — 100 с.

- Бронштейн М. П. Изобретатели радиотелеграфа // Костёр. — 1936. — № 4, 5.

- Матвей Бронштейн: жизнь, смерть и квантовая гравитация. Newtonew — медиа о современном образовании. Дата обращения: 14 февраля 2021.

- Шарле Д. Л. Исторической комиссии РНТОРЭС им. А. С. Попова — 35 лет // Электросвязь. — 1999. — № 11. — С. 47—50.

- Трибельский Д. Л. Из прошлого: О борьбе за истину.

- Урвалов В. А. Приоритетный спор в истории изобретения радио. (2002)

- Кьяндская-Попова Е. Г., Морозов И. Д. К вопросу о первой в мире радиограмме. (1995)

- Морозов И. Д. Что изобрёл А. С. Попов, и на что получил патент Г. Маркони. На что получил патент Г. Маркони. Приоритетная борьба. (2002)

- Пилипенко А. В., Герасимов С. М. Изобретение радио: К вопросу о предшественниках и приоритете // Вопросы истории естествознания и техники. — 1995. — № 3.

- Герасимов С. М., Пилипенко А. В. «Изобретение радио»: как это понимать.

- Пилипенко А. В. Очередная кампания опровержения приоритета А. С. Попова в изобретении радио // Вопросы истории естествознания и техники. — 2018. — Т. 39, вып. 2. — С. 370—377.