Камуфляж

Камуфля́ж (фр. camouflage — «маскировка») — маскировочная окраска, применяемая для уменьшения заметности людей, вооружений, техники, сооружений за счёт разбивания силуэта изделия или предмета (см. Маскировочное окрашивание (военное дело)).

Согласно руководящим документам времён СССР, камуфляж — это деформирующая крупнопятнистая многоцветная окраска, применяемая только для подвижных объектов, обладающих резко выраженной типичной (узнаваемой) формы. Эффект деформирующей окраски заключается в том. что при движении каждый раз часть пятен окраски сливается для наблюдателя с изменившимся участком фона, чем достигается искажение и неузнаваемость оставшейся видимой части формы и контуров объекта (более подробно см. Указание ГИ ВВС № 604(8099) от 2 октября 1974 года).

Распространено заблуждение, что камуфляжной является исключительно пятнистая окраска, но это не так: см. далее про «зимний камуфляж» или «ослепляющий камуфляж». С целью подчеркнуть, что речь идет о пятнистой окраске, употребляется термин «распятновка».

В природе

Камуфляж — также защитный окрас животных, появившийся в результате приспособления к окружающей среде.

Некоторые виды, например хамелеон, осьминог, кальмар или камбала, способны менять окраску тела под цвет окружения (см. Мимикрия).

«Расчленяющий» камуфляж используют обезьяны гверецы — их белый хвост, перекинутый через чёрное тело во время сна, разрушает контуры тела при взгляде со стороны[1].

Охотники всегда подражали животным, за которыми охотились, прикрепляли к своей одежде траву. Американские индейцы надевали шкуры бизона при охоте на него.

В военном деле

На ранних этапах развития военного дела, при ведении боевых действий, боевыми подразделениями использовались специальные, различимые издалека, элементы: знаки легионов, вымпелы, знамёна, компоненты обмундирования, например, цветные плюмажи на шлемах. С увеличением масштабов поля боя, потребовалось применение более эффективных мероприятий: введение цветных вариантов формы и даже масти лошадей для разных полков, обеспечивающих видимые различия между подразделениями, как противоборствующих армий, так и внутри каждой из них. Необходимость таких решений, по-прежнему, определялась способом управления боевыми действиями, при котором оценка текущей обстановки была, преимущественно, визуальной.

Но времена менялись, рос масштаб боевых действий, появилось эффективное дальнобойное и скорострельное оружие. Это обусловило сокращение возлагаемых на обмундирование и снаряжение функций опознавания войск на поле боя в пользу повышения их скрытности[2].

Полевая военная форма одежды стала целенаправленно шиться из ткани защитно-маскировочного цвета в конце XIX — начале XX века. В конце XIX века британские колониальные войска в Индии переняли цвет хаки, на персидском языке означающий «цвета пыли». Форма цвета хаки успешно показала себя на поле боя в южноафриканской войне с бурами 1899—1902 гг., потому вскоре её переняли русские и другие войска и широко использовали в течение Первой мировой войны.

В 1909 году американский художник Эббот Тайер выпустил книгу «Окраска в животном мире» (Coloration in the Animal Kingdom). Описанные в ней принципы послужили основой для создания теории научной мимикрии, а на её основе были разработаны принципы военного камуфляжа [3].

Во время Первой мировой войны британский художник и офицер военно-морского флота Норман Уилкинсон разработал особую схему маскировки для военного флота — так называемый «ослепляющий камуфляж» (иногда используется более общий термин «деформирующий камуфляж»). Этот камуфляж не пытался спрятать судно, а затруднял оценку расстояния до него, его скорости и курса[4].

В 1939 году французский художник русского происхождения Владимир Баранов-Россинэ запатентовал пятнистую военную форму («пуантилистически-динамичный камуфляж», она же — «хамелеон-метод»)[5].

Все принципиальные схемы армейских камуфляжных рисунков разрабатывались под конкретную местность, на которой находятся военнослужащие, с учётом нормативных требований, предъявляемых к маскировке на открытой местности. За основу берётся человеческое зрение в светлое время суток, являющееся точкой отсчёта при составлении цветовой насыщенности рисунка, его геометрического построения, контрастности между граничащими фрагментами. Все вооружённые силы мира рано или поздно пришли к использованию камуфляжных рисунков для изготовления военной экипировки, дабы уберечь личный состав при ведении боевых действий.

К началу Второй мировой войны камуфляж был повсеместно использован во всех родах войск и с учётом географических особенностей места предполагаемого боя. Во время Второй мировой использовался зимний камуфляж — белые маскхалаты, надевавшиеся поверх шинелей. В Красной армии камуфляжная форма была до начала Великой Отечественной войны[6] для: пограничников, снайперов, сапёров, разведчиков и диверсантов. Это были маскировочные костюмы с неровными пятнами (в форме амёбы) коричневого или чёрного цвета на фоне цвета хаки или зелёном[7]. В 1944 году появились камуфляжные костюмы светло-зелёного цвета с грязно-серым рисунком, имитирующим листья, либо с рисунком, напоминающим нынешний «цифровой» камуфляж.[8]

В армии США в на Тихоокеанском театре военных действий военнослужащими корпуса морской пехоты США использовался камуфляж типа US pacific, представлявший основу цвета хаки, на которую наносились пятна зелёного, светло- и тёмно-коричневого цветов. Камуфляж был выполнен двухсторонним, что позволяло использовать его в различных условиях обстановки.

В британской армии для оснащения десантных подразделений применялись так называемые «куртки Дэнисона» (Denison smock) с расцветкой «мазкового» типа. Рисунок куртки представлял собой сочетание пятен и мазков песочного, зелёного, коричневого и чёрного цветов, аналогичных современному камуфляжу DPM (Disruptive Pattern Material), но более крупных.

В немецкой армии, ещё в 1931 году появилась маскировочная накидка Zeltbahn-31, реализующая «оскольчатый» (Splittertarnmuster) рисунок. В годы Второй мировой войны, после долгих экспериментов конца 30-х годов с остроугольными «оскольчатыми», «шриховыми» и «лиственными» расцветками, появилась достаточно эффективная маскировочная расцветка Flecktarn (от немецкого der Fleckt – «пятно, клякса» и die Tarnung – «маскировка»). «Флектарн» - это трёх-, четырёх-, пяти- или шестицветная «взрывная» камуфляжная расцветка. Использование точек создаёт шумовой оптический эффект, устраняющий чёткие границы между разными цветами, размывая контуры маскируемого объекта. Расцветка была разработана для использования в условиях умеренного климата и смешанных лесов. Всего к концу 1944 года в вермахте использовалось около сорока вариантов камуфляжных расцветок, реализующих, в основном, варианты Flecktarn: Platanenmuster, Rauchtarnmuster, Palmenmuster, Sumpftarnmuster, Eichenlaubmuster, Erbsenmuster, Leibermuster и других. Эффективная маскировочная окраска униформы «флектарн» во время Второй мировой, стала одним из отличительных признаков войск СС. Этот факт сыграл отрицательную роль в отношении к достаточно перспективной форме окраски «флектарн» – после войны о ней надолго забыли, вернувшись к работе только в конце 1970-х годов[2].

После войны надобность делать камуфляжную форму почти отпала. Однако в конце 50-х годов, в связи с военными действиями в Юго-Восточной Азии, камуфляжный бум вновь имел место. Для армии США тогда сшили 43 маскировочных комплекта, среди них: «пустыня», «лес», «джунгли», «зима» и прочие.

Американцы использовали камуфляж до войны во Вьетнаме, существовал камуфляж «Дакхантер», используемый 2-й бронетанковой дивизией при операции «Кобра» (1944), но из-за участившихся случаев огня по своим этот камуфляж был снят, в основном ограничивались прикреплением к своим шлемам веточек, травы, листьев (возможно — из-за сложностей с различением во время боевых действий своих).

В 1984 году был создан «цифровой» камуфляж: на солдатскую форму был нанесен рисунок, похожий на конфигурацию пикселей на экране монитора. Такой рисунок мешает глазу зафиксироваться на объекте, заставляя воспринимать его как «белый шум», а также, аналогично ослепляющему камуфляжу, мешает определить его форму и движения.[9]

В настоящее время существует общее стремление каждой армии иметь один универсальный рисунок, дорабатывая цветовые решения этого рисунка в зависимости от типа местности. Таковы существующие в различных цветовых решениях ACUPAT (например, в вариантах «пустынный», «городской» и «лесной», см. здесь, базовым считается «urban» — городской вариант в серых тонах), DPM, Flecktarn и другие. Иногда обособленная часть Вооружённых сил может иметь собственный рисунок, однако и в этом случае заметна та же тенденция (например, используемый Корпусом морской пехоты США MARPAT, хотя и отличается от используемого остальными Вооружёнными силами единого рисунка ACUPAT, также имеет несколько цветовых решений, используемых в зависимости от местности, базовым считается вариант «woodland» — лесной, в зелёно-коричневых тонах). Прежде всего (но не исключительно) это связано с по-прежнему актуальной проблемой опознавания «свой-чужой».

Для Советского Союза таким общим рисунком был вначале «бутан» (существовавший в виде цветовых решений для леса — на маскировочном костюме КМ-Л, и в виде решения для пустынно-степной местности — на КМ-П), затем «флора», также имевшая более одного цветового решения, и в настоящее время — маскировочный рисунок «тёмный». Если «тёмный» изначально разрабатывался как универсальный рисунок, а «бутан» предполагалось использовать как минимум в двух цветовых решениях на различной местности (что тоже требует универсальности), то «флора» была приспособлена именно под зелёный растительный, преимущественно лесной фон местности, что и в конечном итоге привело к отказу от этого рисунка в ВС РФ.

Для различной техники маскировочная раскраска применялась во Второй мировой войне, в основном, это были белила и известь для зимних вариантов и штатный зелёный (травяной) цвет для лета. Однако, некоторая часть техники изначально шла в двух-трёхцветном камуфляже. После войны на некоторое время эта практика была прекращена, в связи со сменой приоритетов и задач. Так, например, на самолётах-бомбардировщиках стали красить «брюхо» в снежно-белый цвет, для снижения поражающего воздействия ядерного взрыва. После 1970-х годов большинство военных кораблей и самолётов в СССР красятся в серый (шаровый) цвет, как самый незаметный и практичный.

Использование в военизированных организациях

Различные законные и незаконные военизированные формирования различных стран используют камуфляж в форменной и иной одежде, снаряжении, для окраски транспортных средств. В России к таким формированиям, например относятся подразделения ОМОН, ФСИН, ВО ЖДТ, ФГУП Охрана.

Бойцы ОМОН в Москве

Бойцы ОМОН в Москве

В моде

В конце 1960-х, будучи распространённым в американских войсках, камуфляж приходит и в гражданскую одежду (стиль милитари) в качестве гражданского протеста против войн. Ношение военной формы на улицах города должно было обратить внимание населения на то, чтобы они почувствовали, если бы в их городе велись боевые действия и расхаживали солдаты. Мода быстро ушла, но воскресла в 1980-х, приобретя небывалое распространение в начале 1990-х во время войны в Персидском заливе.

Модная индустрия начала производить псевдовоенные раскраски более мягких тканей, имитировать фурнитуру под знаки отличия. Джон Гальяно, Анна Сюи, Commes des Garsons перенесли черты военной формы на выкройки юбок и платьев. Камуфляж прочно закрепился в спортивной одежде.

Также камуфлированная одежда пользуется определенным спросом у охотников, рыбаков, черных копателей и части туристов.

Модная расцветка под диких животных — леопард, зебра — также является одной из разновидностей камуфляжа.

В некоторых субкультурах, таких как риветхеды, НС-скинхеды, некоторые направления в готике, киберпанк, панк, и особенно в культуре сталкеров, одежда камуфляжной окраски является важным и необходимым элементом. Камуфляжную одежду носят в сочетании с армейскими ботинками или массивными кроссовками, кожаными перчатками-беспалками и украшениями в панк-стиле.

Примеры

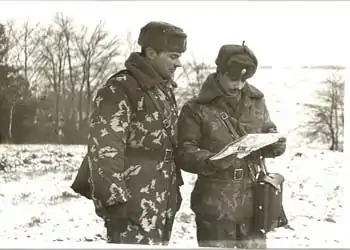

Советские офицеры в камуфляжной зимней полевой форме

Советские офицеры в камуфляжной зимней полевой форме.jpg.webp)

Камуфляжная окраска танка

Камуфляжная окраска танка Замаскировавшийся снайпер

Замаскировавшийся снайпер Снайпер в камуфляжном костюме

Снайпер в камуфляжном костюме

См. также

- Мимикрия

- Маскировочный костюм

- Флора (камуфляж)

- Расцветка для различных типов местности

- Ослепляющий камуфляж

- Flecktarn (Флектарн)

- M1929 Telo mimetico — камуфляжный рисунок итальянской армии для палаток-тентов и униформы

- Военная форма Российской Федерации

Примечания

- Акимушкин И. И. Мир животных: Млекопитающие, или звери. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Мысль, 1998. — 455[1]с.: ил. — С. 416—417

- Тиханычев О.В. Армейский камуфляж (рус.) // Военно-исторический журнал. — 2016. — № 7. — С. 77-79. — ISSN 0321-0626.

- Стенвик, 2016, с. 36.

- Иллюзии на флоте

- «Владимир Баранов-Россине. Художник русского авангарда»

- История камуфляжа. Часть вторая. (недоступная ссылка). Оружейный портал 9x19.su. Дата обращения: 6 мая 2016. Архивировано 14 сентября 2016 года.

- Сержант М. Катасонов, разведчик 372-й стрелковой дивизии. 1944 г.

- Тиханычев О. В. Армейский камуфляж. // Военно-исторический журнал. — 2016. — № 7. — С.77—79.

- И. Хель. История невидимости и будущее камуфляжа. Hi-News.ru (6 февраля 2014). (недоступная ссылка)

- Безнадзорный патруль. В московских электричках появились блюстители порядка без погон // Статья в № 39 от 03.10.2016 г. журнала «Огонёк», с. 26. Н. Аронов

- ООО «Центр профилактики правонарушений» // Краткие данные о компании на сайте «РБК».

- Страница подразделения на официальном сайте Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

Литература

- Акимушкин И. И. Мир животных: Млекопитающие, или звери. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Мысль, 1998. — 455 с.: ил. — С. 416—417

- Бор Стенвик. Все мы врём: Как ложь, жульничество и самообман делают нас людьми = Bar Stenvik. Bloff - hvordan juks og selvbedrag gjшr oss til ekte mennesker. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 503 p. — ISBN 978-5-9614-5855-8.