Армяне в Краснодарском крае

Армяне в Краснодарском крае (арм. Հայերը Կրասնոդարի երկրամասում) — крупнейшая армянская община России.

История

Хотя армянское население на территории края известно по крайней мере с I века до н. э. (в связи с пребыванием многотысячных армянских легионов Тиграна Великого на охране окраин Понтийского царства Митридата VI)[1], современная региональная группа кубанских армян формировалась на протяжении последних 1 тысячи лет, в результате трех крупных миграционных потоков: X—XV вв., 1860—1916 гг. и последняя волна имела место после распада СССР[2]. Так, примерно 15 % общины живёт в крае со времен Средневековья (X—XV вв.)[3], в связи с падением древнего Армянского царства Багратидов и захватом турками Крыма, к тем, что поселились в регионе между 1860—1916 гг., относятся 46 % общины, как правило это были армяне из Трапезундского вилайета Османской Империи и лишь оставшиеся 39 % относятся к так называемым «новым поселенцам», которые обосновались в Краснодарском крае в советские и постсоветские годы.

На территории края находятся несколько сот армянских сёл и действуют около двух десятков армянских церквей.

Численность

Согласно переписи 1989 года, в Краснодарском крае проживало свыше 182 тыс. армян (34,2 % от общей численности армян в РСФСР), согласно переписи 2002 года — ок. 275 тыс. (24,3 % от общей численности армян в Российской Федерации, 5,4 % населения края)[4].

При этом, в Туапсинском районе армянское население составляет 21 %, в Большом Сочи — 20,2 %, более 10 % населения армяне составляют в городе Белореченске, в Анапском и Апшеронском районах[5].

В период между переписями населения 1989 и 2002 годов армяне стали второй по численности после русских этнической общностью Краснодарского края (в 1989 году второе место после русских занимали украинцы).

Однако по неофициальным данным, реальная численность армян в крае значительно больше официальных. Так, например, приводятся цифры от 500 тысяч до 1 миллиона. По данным главы Союза Армян России Ара Абрамяна, в Краснодарском крае живёт от 650 тысяч до 700 тысяч армян[6].

При этом, армянское население края — это не однородная масса, а представляет собой конгломерат различных субэтнических групп, имеющих разную историю своего появления на территории современного Краснодарского края. Главным образом можно выделить 3 группы армян : закубанские, амшенские и переселенческие, или «новые». Говоря о численности каждого из групп приводятся следующие цифры[3][7] :

- Закубанские армяне (или черкесогаи) — субэтническая группа армян, поселившихся на территории современного Краснодарского края в 10-15 веках. их численность оценивается в 100 тысяч человек, или 15 % от общей численности местных армян.

- Амшенские армяне — субэтническая группа армян, поселившихся на территории края между 1860—1916 гг. их численность оценивается в 300 тысяч человек, или 46 % от общей численности общины.

- Переселенческие (или новые) армяне — группы этнических армян, поселившихся в крае в основном в 1990-е гг., главным образом беженцы или вынужденные иммигранты из республик Закавказья (Азербайджан, Нагорный Карабах, Абхазия, Грузия, Армения) и других регионов бывшего СССР (Чечня, Астрахань, Ростов-на-Дону и т. д.). Общая численность этой группы армян, оценивается в 250 тысяч человек, что составляет 38 % местного армянского населения.

Классификация

М. В. Савва считает возможным выделить следующие специфические подгруппы армян Кубани[2]:

- Старожильческие группы:

- Переселенческие группы:

- переселенцы из Абхазии (потомки старожильческих групп амшенских армян, живут в основном в Сочинском районе); для них характерно наличие давних прямых контактов с армянами на российской территории, сходство занятий, ценностей и языковая идентичность, что максимально облегчило их адаптацию к новой социальной среде;

- беженцы из Азербайджана (который для многих беженцев и переселенцев стал своего рода транзитным пунктом), подразделяются по географии исхода на бакинцев, сумгаитцев, кировабадцев и др.;

- переселенцы из Грузии — из Ахалкалакского, Богдановского (франги, эрзерумцы) и Ахалцихского районов и в небольшом количестве — из Тбилиси. Ахалцихский и Ниноцминдский муниципалитеты Грузии до сих пор остаются местами компактного проживания армян, в том числе армяно-католического населения (в большинстве своём они были переселены туда после Адрианопольского мирного договора 1829 года), а в Ахалкалакском районе армянское население составляет этническое большинство (выходцы из Эрзерума). В Краснодарском крае ахалкалакские армяне поселились в станице Казанской, в Гулькевичах, Кропоткине, Тимашёвске;

- переселенцы из Армении и из Нагорного Карабаха, покинувшие родные места в основном из-за тяжёлых условий жизни, порождённых транспортной, энергетической и торговой блокадой, сохраняющейся со времён Карабахской войны; часть армян — это пострадавшие от землетрясения 7 декабря 1988 года (районы Ленинакана и Спитака), принятые местными властями в гостиницах и санаториях Геленджика, Анапы, Туапсе и города Краснодара;

- переселенцы из Средней Азии — изначально это выходцы из Нагорного Карабаха, Зангезурского и Горисского районов Армении, вынужденные уехать в Россию в результате ксенофобного давления, которому они подверглись в постсоветских республиках; в эту группу можно отнести и беженцев и переселенцев из Грозного (Чечня).

Армянский национальный район

Армянский национальный район — национальный район в составе Краснодарского края (в 1925—1934 — Северо-Кавказского, в 1934—1937 Азово-Черноморского) края.

Национальный район был образован 10 марта 1925 года на территории, населённой преимущественно армянами. Центром района было назначено село Елисаветпольское. Первоначально Армянский национальный район входил в Майкопский округ. В 1930 году окружное деление было упразднено.

С конца 1930-х годов термин «национальный район» перестаёт употребляться, и район называется просто Армянским.

С 1943 по 1946 год центром района было село Черниговское.

В 1953 году район был упразднён, а его территория — разделена между соседними районами.

Краснодар

В Краснодаре действуют Региональное отделение Союза армян России, Краснодарская городская организация САР, Пашковская армянская община (пос. Пашковский). Краснодар является центром епархии юга России Армянской апостольской церкви[2].

Новороссийск

История армянской общины Новороссийска уходит своими корнями к основанию города. Одним из его основателей, адмирал Серебряков (Арцатагорцян), имел армянское происхождение[8]. Армянская община внесла значительный вклад в развитие города, в разные периоды времени армяне занимали здесь руководящие должности, оказывали финансовую и материальную помощь, вносили вклад в развитие деловой активности и т. д. На сегодняшний день численность армян, по данным Армянского культурного общества «Луйс», составляет около 40 тыс. человек.

В городе действует три армянских общества «Луйс»[9], «Дар» (Дружба армян России) и отделение Союза армян России. Выпускается ежемесячная газета «Луйс», действуют молодёжные кружки пения, танцев, работает воскресная армянская школа, а также строится большая Армянская церковь в районе Мефодиевки. Многие армянские бизнесмены занимаются меценатством и благотворительностью, помогая детским садам, школам, университетам, финансируя строительство культурных памятников (таких, как, например, памятник основателям города на набережной Серебрякова). Также в городе Новороссийске существуют две армянские некоммерческие организации: Международное армяно-казачье объединение дружбы и сотрудничества (МАКО ДС) и Фонд по реставрации памятников ВОВ имени Героя Советского Союза Унана Аветисяна. В Новороссийске имеется армянское село Победа.

Сочи

Первые армяне-переселенцы появились в Сочинском округе в 1882 году. Это были беженцы из Турции. В дальнейшем было ещё несколько потоков беженцев, особенно значительные относятся к 1905 году и периоду Первой мировой войны.

После Спитакского землетрясения число армян в городе также выросло.

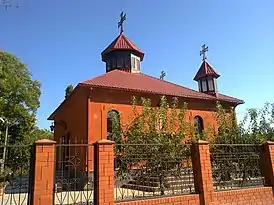

В городе действует Краснодарская Краевая Общественная Организация «Армянская диаспора Святой Саркис», основанная в 1992 году братьями Арменом и Амбарцумом Мхитарянами, которые руководят организацией по настоящее время. Основными целями деятельности организации являются содействие национальному и духовному возрождению, сохранению и развитию языка, культуры и традиций армянского народа. В п. Калиновка Лазаревского района г. Сочи с 1993 года организация возводит комплекс Армянской Апостольской Церкви Святого Саркиса. Фундамент Церкви был торжественно Освящен 5 октября 1993 года Главой Ново-Нахичеванской и Российской Епархии Архиепископом Тираном Курегяном. Храм возведён в 2011 году.

В таких крупных сочинских сёлах как Весёлое, Черешня, Калиновка, Вишнёвка, Волковка, Высокое, Горное Лоо, Нижняя Шиловка, Верхневесёлое, Барановка, Верхний Юрт, Краевско-Армянское и др., армяне составляют более половины населения.

Туапсе

Первые армяне поселились в Туапсе в XI веке и уже к XV веку, на территории района сформировалась крупная армянская колония, с собственной административно-правовой системой. В колонии насчитывалось 9 населённых пунктов. Армяне в Туапсе занимались в основном земледелием, хотя имелись так же ремесленники и купцы. С вхождением района в состав Российской империи в XIX веке, большинство местного армянского населения значительно ассимилировалось в русской среде. В конце XIX века в район прибывают армяне из Черноморского побережья Малой Азии. В Туапсинском районе имеются армянские сёла, в числе которых Пляхо, Подхребтовое, Гойтх, Терзиян, Тенгинка, Лермонтово , Шаумян, Островская Щель и другие.

- По официальным данным на 2002 год, в Туапсинском районе проживало 12859 армян, что составляло 20,99 % населения района.

Темрюк

На территории Темрюка армяне обосновались в X—XIII вв., так, например, в Темрюкском музее хранятся два мраморных обломка одной плиты — хачкара, датируемые XIII — первой половиной XIV вв.

Посетивший регион в XVIII веке Иоганн Тунманн говоря о поселении отмечал:

Темрук, маленький город на северо-востоке от Тамани; он лежит на том рукаве Кубани, который получил название от этого Темрука и неподалеку отсюда впадает в Азовское море. Он ведет довольно значительную торговлю. Жители его частью ясы, частью греки, евреи и армяне; они с давнего времени платили дань крымскому хану. Он немного укреплен, но в течение двух последних столетий очень страдал от набегов донских казаков. Как кажется, его основали черкассы в монгольский период. Он ни в коем случае не древняя Таматарха[10]

В XIX веке, а также в начале XX века, число местных армян возросло за счёт армян-амшенцев из провинции Трапезунд Османской империи. В 1990-е гг., в Темрюк прибыли несколько сотен армянских семей из конфликтных зон Кавказа и Закавказья.

- По данным местной армянской общины, в Темрюкском районе проживает ок. 20 тысяч армян, что составляет ок. 15 % населения района.

Армавир

В Закубанье большинство армян переселилось в XV веке из Крыма, где к тому времени окончательно сформировалось вассальное Турции Крымское ханство и условия для проживания преобладавших там некогда христиан (греки-румеи, армяне, крымские готы) резко ухудшились. В 1475 г., когда турки окончательно захватили Крым и стали истреблять мирное население, армяне начали активно эмигрировать, при этом часть из них нашла убежище среди адыгов и абхазов, в то время ещё христиан или язычников. Армяне-переселенцы, прожив в горах 300 лет, переняли язык, нравы, обычаи, особенности быта, весь уклад жизни адыгов, среди которых они поселились, однако сохранили своё этническое самосознание и христианскую веру — армяно-григорианскую, близкую к русскому православию. В результате взаимопроникновения двух культур сформировалась новая этническая группа черкесогаев — горских армян (черкесогаев).

C конца XVIII века среди адыгов стал распространяться ислам, и для горских армян возникла угроза потери национальной религии. В конце 1836 года они обратились к начальнику Кубанской линии генерал-майору барону Г. Ф. фон Зассу с просьбой «принять их под покровительство России и дать им средства поселиться вблизи русских». В 1837 году по решению российского генерала на левом берегу Кубани, против станицы Прочноокопской, возник небольшой аул горских армян.

В 1839 году поселение черкесогаев переместилось ближе к устью реки Уруп. Этот год считается официальной датой появления Армавира, первоначальное название которого было Армянский аул. Аул с трёх сторон был окружён глубоким рвом шириной 2,5 метра и валом. С четвёртой стороны протекала река Кубань, ставшая естественной границей Армавира. Границы поселения несколько раз изменялись в связи с тем, что с гор переселялись всё новые и новые семьи. В первые годы в ауле обосновалось 120 семей, а к 1840 году их количество увеличилось до четырёхсот. Помимо горских армян в поселении проживало несколько сотен крепостных горцев (в 1859 году их было 753 человека). Жизнь черкесогаев на новом месте протекала по тем же законам родового быта, которого они придерживались в горах. Селение было разбито на кварталы, в которых селились семьями, вышедшими из одних и тех же аулов.

В 1848 году поселение получило официальное название Армавирский аул в честь древней армянской столицы Армавира.

В 1875 году через Армавир была проложена Владикавказская железная дорога. В 1876 году аул получил статус села. В 1908 году было начато строительство «Армавир-Туапсинской железной дороги».

23 марта (5 апреля) 1914 года «Высочайше утверждённым положением Совета министров» село было преобразовано в город.

Анапа

Анапа была присоединена к России в 1829 году в ходе многолетнего штурма турецкой крепости русской армией . Решающую роль в победе русской армии и падении крепости Анапа, сыграл выдающийся российский флотоводец адмирал Лазарь Маркович Серебряков (Казар Маркосович Арцатагорцян, 1792—1862).Тогда ещё молодой морской офицер со своим батальоном первым прорвал оборону турецкой крепости и ворвался в неё. Серебряков захватил 29 турецких знамён и ключ от этой крепости, о чём лично доложил Николаю I. 12 июня 1828 года крепость Анапа капитулировала. По Андрианопольскому трактату 1829 года Анапа была присоединена к России. В дальнейшем адмирал Серебряков построил в районе Анапы ряд военных укреплений. Указом царя Николая I от 15 декабря 1846 года крепость Анапа получила статус города. Начиная с этого момента Анапа становится одним из центров колонизации амшенских армян, которых руководство Османской Империи начиная с XVI века пыталась обратить в ислам. Наиболее крупные волны армянской миграции в Анапу произошли между 1866—1920 годами. В 1942 году Анапа была оккупирована немецко-фашистскими и румынскими захватчиками. Оккупация продолжалась год. В боях за освобождение Анапы самое активное участие принимали две армянские национальные дивизии — 89-й Таманский и 409-й стрелковый. Большой вклад в планирование операции по освобождению Анапы внёс прославленный адмирал Иван Степанович Исаков (Ованес Исаакян), получивший в районе Туапсе тяжёлое ранение. Количество армян в городе увеличилось после 1991 года.

В Анапе находится несколько армянских сёл, самый крупный из которых — Гай-Кодзор, в 9 км к юго-востоку от центра. В нём действует большая армянская церковь, также в селе действует Армянский культурный центр «Арин Берд», Армянская часовня и т. д. Село было образовано довольно поздно, уже в советский период, в 1927 г. До этого примерно с 1880-90-х г. армяне — переселенцы из Трапезунда и окрестностей (Турция) уже проживали на данной территории чересполосно с русскими в различных мелких хуторах: Галкина Щель (на месте нынешнего Гайкадзора), Катламыш и др. Особенно многочисленная волна трапезундских армян переселилась сюда после геноцида 1915 г. развязанного младотурецкими властями. Многие армянские семьи переехали в Гайкадзор из соседних трапе зундских хуторов, например, из Шибика Крымского района.

Начиная с 1930-х г. этнический состав села меняется, сюда запланированно переселяют русские семьи. Позже, уже в послевоенный период, к трапезундским армянам присоединяются эрзерумские, карские и др. из ряда районов Грузии (Ахалкалакского, Ахалцихского, Богдановского). http://history.kubsu.ru/pdf/ar_ata.pdf

Храмы Армянской апостольской церкви в Краснодарском крае

На 2007 год в крае действовало не менее 15 армянских церквей и часовен[11].

- Армянская Церковь Сурб Геворг, Апшеронск.

- Церковь Пресвятой Богородицы, Армавир[12] (начало строительства — 1843 год, освящение — 1861 год[13])

- Георгиевская церковь, Армавир

- Собор Святого Саркиса, Адлер, Сочи

- Церковь Святого Креста, Сочи

- Церковь Святого Сергия, Сочи

- Храм Святого Ованесса[14], Лоо, Сочи

- Церковь Святого Иоанна Евангелиста, Краснодар

- Церковь Святого Саака и Святого Месропа (поселок Пашковский).

- Храм Святого Успения[15], Тенгинка (современный храм построен в 2003 году)

- Полуразрушенная старая церковь, Тенгинка

- Церковь Святого Сергия[16], Славянск-на-Кубани

- Армянская Апостольская Церковь Сурб Эчмиадзин, с. Шаумян.

- Армянская церковь г. Новороссийск

- Армянская часовня с. Гайкодзор

- Церковь Сурб Саргис в с. Гайкодзор

- Храм Всех Святых, ст. Отрадная

Известные армяне-купцы и благотворители Кубани

Богарсуков Никита Павлович

1834 — 1913г

Старинный род Богарсуковых происходил из константинопольских армян, переселившихся в Крым и на северный Кавказ в середине XVI столетия. В 1848 г. четыре брата — Никита, Иван, Карп и Христофор положили начало мануфактурной торговли в Кубанской области. Они основали два крупнейших на Северном Кавказе Торговых Дома: «Братья К. и Х. Богарсуковы» (1889 г.) и «Никита Богарсуков с сыновьями» (1894 г.). Торговля мануфактурой была главной в деятельности Богарсуковых. Товары для своих магазинов они закупали в Москве, Петербурге, Варшаве. Семья Богарсуковых играла огромную роль в экономической и культурной жизни города Екатеринодара. Богарсуковы проводили большую благотворительную деятельность. Христофор Павлович, екатеринодарский купец первой гильдии, стал личным почетным гражданином города Екатеринодара, неоднократно избирался гласным Городской Думы, был членом попечительского Совета городского Александровского училища. В годы первой мировой войны братья Богарсуковы выезжали на Кавказский фронт с благотворительной помощью. В историческом центре города Краснодара сохранилось три особняка, которые принадлежали семье. Роскошный особняк по улице Гимназической 67 с 1961 года принадлежит Краснодарскому музею-заповеднику имени Е. Д. Фелицына. Ко дню города в музее открылась небольшая выставка о Богарсуковых. Впервые посетители смогут увидеть фотографии семьи екатеринодарских предпринимателей, ценные бумаги — векселя, облигации, чеки. Фарфоровая посуда как сувениры из магазинов Богарсуковых, изделия из тканей, торговые знаки-символы торговой марки были подарены музею старожилами нашего города.

АВЕДОВ ИВАН АВАКОВИЧ

Один из крупнейших кубанских предпринимателей в области маслобойного производства, признанный мировой эксперт в области производства растительного масла конца XIX — начала XX вв. растительного масла конца XIX — начала XX вв. Бурный рост промышленности России в конце 19 начала 20 века не обошёл и наш регион. Традиционно аграрный край мог предложить на выбор много качественных продуктов для пищевого производства. Поймать волну технического прогресса, которая поднимет край на вершину благополучия, в то время получилось только у грамотных и смелых людей, не боящихся новизны и риска. Одними из таких новаторов, обосновавшиеся в начале 1890-х гг. в Армавире стали персидско-подданные армяне братья Иван и Степан Аведовы, получившие впоследствии известность в качестве крупнейших промышленников Кубани. В 1894 г. у коренного жителя А. А. Назарова братья-компаньоны приобрели паровой маслобойный завод, который в следующем году был ими значительно перестроен и расширен, доведя производительность до 4000 пудов в сутки. Здесь же для конторы своей фирмы С. и И. Аведовы возвели красивый особняк с куполом и открытой беседкой, возвышавшейся над вторым этажом здания. Маслобойня располагалась вблизи линии Владикавказской железной дороги, что существенно упрощало подвоз сырья и отгрузку готовой продукции. По местным меркам, завод Аведовых являлся весьма крупным предприятием. В начале XX в. здесь трудились 70-80 чел., а сумма годового производства завода превышала 700 тыс. руб. Маслобойня была оснащена паровым двигателем мощностью в 58 л/с. В Армавире братья Аведовы занимались также хлебной торговлей. Предпринимательская деятельность братьев И. и А. Аведовых была весьма обширной. В 1899 г. в г. Екатеринодаре они открыли огромный маслобойный завод, где трудилось свыше 400 рабочих и выпускалось около 2500 пудов масла в сутки. Это предприятие стало одним из крупнейших в данной отрасли в России. До революции масло под маркой братьев Аведовых традиционно считалось в России эталоном качества. На каждом этапе развития технологий производства и очистки подсолнечного масла самое передовое оборудование первым в стране появилось на Маслобойнях братьев Аведовых (в советское время — КМЖК). Сегодня — один из лучших в стране заводов снова выпускает свою продукцию под легендарной маркой Маслобойни братьев Аведовых с 1898 года. В начале ХХ века Иван Аведов переезжает в Екатеринодар, а его брат Степан — в Ростов-на-Дону, однако главная контора их фирмы ещё несколько лет оставалась в Армавире. Свой армавирский завод предприниматели передают в аренду Торговому дому «К. Агаханов и А. Саркисянц». В 1910-е гг. суточное производство этого предприятия составляло один вагон подсолнечного масла и около 1000 пуд. жмыхов (макухи). За год с завода отправлялось по железной дороге более 200 вагонов масла. Господствующее положение в маслобойной промышленности области вскоре заняло Общество Аведовских маслобойных заводов. Братьям Степану и Ивану Аведовым принадлежали крупные заводы в Армавире и Екатеринодаре. В 1913 г. годовая производительность екатеринодарских заводов Аведовых составила 3 млн руб. В том же году Общество Аведовских маслобойных заводов вошло в состав Общества «Саломас», объединившее крупнейшие торговые дома и маслобойные заводы Кубани. Акционерами общества стали видные представители русской буржуазии (бр. Жуковы, И. Е. Паенсон и др.). Предприятия «Саломаса» производил около 20 % всего российского масла, значительное количество нитроглицерина, поташа, салолина, саломаса. В 1915 г. Аведов выходит из общества, строит новый завод в Армавире, покупает два, арендует четыре. Капитал Аведовых оценивался в 2 млн руб. Помимо производства Аведовы большое внимание уделяли благотворительности. Они выделяли немалые средства религиозным, образовательным, профессиональным учреждениям края. Грянула революция, а далее Гражданская война. Аведову пришлось эмигрировать во Францию. Но прирождённый предприниматель даже на чужбине не смог сидеть без дела. Он организовал фирму такси, что для тех времён было смелым решением.

http://historybiz.ru/avedov-ivan-avakovich.html

Тарасов Аслан

Родоначальник мануфактурного производства династии купцов Тарасовых, щедрый меценат.

Представители династии обладали значительным торговым капиталом и сыграли видную роль в экономической жизни Кубани второй пол овины ХIХ — начала ХХ веков. Их основная деятельность была сосредоточена в Армавире, куда вместе с другими черкесскими армянами в 1839 переселился из гор Северного Кавказа родоначальник династии Аслан Тарасов. Обосновавшись в ауле, он выстроил в 1841 свою лавку, где торговал «красным» товаром. В должности сельского почётного судьи купец скончался в 1857, оставив после тебя пятерых сыновей. В 1858 фирму возглавил его старший сын Иван. В этом же году Тарасовы открыли торговое отделение в Екатеринодаре, а в 1879 приписались к купечеству этого города. В 1875 Тарасовы основали в Армавире первую на Кубани ватную фабрику, а в 1880 образовали фирму «Торговый дом братьев Тарасовых», ведшую обширную мануфактурную торговлю.

В 1885 из товарищества выделился Иван Тарасов, создав свою собственную фирму. Оставшиеся братья — Александр, Лазарь. Гавриил и Михаил продолжили дело и открыли отделения торгового дома в Ставрополе, Симферополе и Астрахани. В 1900 торговый дом был преобразован в «Товарищество мануфактур 6ратьев Тарасовых» с основным капиталом в 3 млн рублей; главная контора товарищества переносится в Москву, куда также переезжают Александр, Гавриил и Михаил Аслановичи (Афанасьевичи). Председателем товарищества был избран Александр Тарасов. В 1910-х в Армавире действовали четыре крупнейшие фирмы Тарасовых, торгующие по купеческим свидетельствам 1-го разряда: отделение «Товарищества мануфактур братьев Тарасовых», торговые дома «Иван Тарасов с сыном» (мануфактура), «Артемий Маркович Тарасов» (бакалея) и «Михаил Афанасьевич Тарасов» (резина). «Товариществу мануфактур братьев Тарасовых», кроме крупного оптового магазина и склада, принадлежали также ватная фабрика и гостиница «Северная».

Наряду с этим в Армавире существовали и более мелкие торговые предприятия Тарасовых. В 1913 создаётся Северо-Кавказский коммерческий банк с главной конторой в Армавире. Александр Т. был избран председателем правления банка, а председателем совета стал его брат Михаил, в совет также вошёл сын Гавриила — Георгий Тарасов. Новый банк становится одним из крупнейших акционеров общества «Армавиро-Туапсинской железной дороги». Артемий Маркович Тарасов возглавил 1-е Армавирское общество взаимного кредита. Купцы Тарасовы являлись крупнейшими домовладельцами Армавира: в Лабинском и Баталпашинском отделах им принадлежало свыше 10 тыс. десятин земли. Тарасовы были щедрыми меценатами, жертвовавшими значительные суммы денег на развитие местной культуры. Александр Тарасов в 1889 был избран первым председателем армавирского филиала Армянского благотворительного общества на Кавказе, он же был директором Лабинского отделения Попечительского о тюрьмах комитета.

Широкую известность получила московская ветвь купеческого рода. Сын Лазаря Тарасова — Николай Лазаревич, большой знаток и любитель искусства, был пайщиком и меценатом Художественного театра, вместе с Н. Ф. Балиевым основал русский театр миниатюр «Летучая мышь». Внук Александра Аслановича — Лев Асланович Тарасов (родился в 1911 году) был увезён после революции во Францию, где под именем Анри Труайа стал известным писателем, получившим мировое признание. Ныне большинство потомком Тарасовых проживает за границей.

Братья Тарасовы

1875 Тарасовы основали в Армавире первую на Кубани ватную фабрику, а в 1880 образовали фирму «Торговый дом братьев Тарасовых», ведшую обширную мануфактурную торговлю. В 1910-х в Армавире действовали четыре крупнейшие фирмы Тарасовых, торгующие по купеческим свидетельствам 1-го разряда: отделение «Товарищества мануфактур братьев Тарасовых», торговые дома «Иван Тарасов с сыном» (мануфактура), «Артемий Маркович Тарасов» (бакалея) и «Михаил Афанасьевич Тарасов» (резина). В 1913 создаётся Северо-Кавказский коммерческий банк с главной конторой в Армавире. Александр Т. был избран председателем правления банка, а председателем совета стал его брат Михаил, в совет также вошёл сын Гавриила — Георгий Тарасов. Новый банк становится одним из крупнейших акционеров общества «Армавиро-Туапсинской железной дороги». Артемий Маркович Тарасов возглавил 1-е Армавирское общество взаимного кредита. Купцы Тарасовы являлись крупнейшими домовладельцами Армавира: в Лабинском и Баталпашинском отделах им принадлежало свыше 10 тыс. десятин земли. Тарасовы были щедрыми меценатами, жертвовавшими значительные суммы денег на развитие местной культуры. Александр Тарасов в 1889 был избран первым председателем армавирского филиала Армянского благотворительного общества на Кавказе, он же был директором Лабинского отделения Попечительского о тюрьмах комитета. Широкую известность получила московская ветвь купеческого рода. Сын Лазаря Тарасова — Николай Лазаревич, большой знаток и любитель искусства, был пайщиком и меценатом Художественного театра, вместе с Н. Ф. Балиевым основал русский театр миниатюр «Летучая мышь». Внук Александра Аслановича — Лев Асланонич Т. (родился в 1911 году) был увезён после революции во Францию, где под именем Анри Труайа известным писателем, получившим мировое признание. http://historybiz.ru/polnyj-spisok-nominantov.html?

Список армян-Героев Советского Союза (Краснодарский край)

1. Манукян Акоп Балабекович

Манукян Акоп Балабекович-помощник командира 402-го Севастопольского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе 265-й Мелитопольской истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, капитан.

Родился 16 августа 1916 года в городе Армавир Краснодарского края в семье крестьянина. Армянин. Окончил 6 классов армянской школы. После шестилетки учился в школе ФЗУ при «Армхлеботресте». В 1933 году вместе с семьёй переехал в Ереван. Трудовую жизнь начал лаборантом хлебозавода, потом стал мастером.

В Красной армии с октября 1935 года. В 1937 году окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов. Служил на Дальнем Востоке лётчиком, командиром звена и заместителем командира эскадрильи в 402-м истребительном авиационном полку. В 1938 году участвовал в боевых действиях с японскими милитаристами у озера Хасан.

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 года. Воевал заместителем и командиром эскадрильи, помощником командира авиаполка по воздушно-стрелковой службе на Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 3-м и 1-м Белорусских фронтах. Член КПСС с 1943 года. В боях дважды ранен.

Участвовал: — в воздушном сражении на Малой Земле и Кубани, в освобождении Донбасса, в боях за город Мелитополь, на реке Молочная, в Северной Таврии — в 1943 году; — в боях над Сивашским плацдармом, в освобождении Крыма, Белоруссии, Литвы, в воздушных боях над Магнушевским плацдармом на Висле — в 1944; — в Висло-Одерской операции, в боях над Кюстринским плацдармом на Одере, в Берлинской операции — в 1945.

Помощник командира 402-го истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе капитан Манукян к февралю 1945 года совершил 207 боевых вылетов на самолётах Як-1, Як-7, Як-9, Як-3, в 55 воздушных боях сбил 22 самолёта противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Манукяну Акопу Балабековичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за годы войны совершил свыше 250 боевых вылетов, в 60 воздушных боях лично сбил 26 самолётов противника. Во время штурмовых ударов уничтожил на земле ещё 13 самолётов, 17 автомашин, паровоз, 15 повозок, порядка 100 вражеских солдат и офицеров.

После войны служил командиром эскадрильи в Группе советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). С 1949 года майор А. Б. Манукян — в запасе. Жил в Ереване, затем в Харькове. Окончил институт пищевой промышленности, работал директором хлебозавода. Последние годы возглавлял Харьковскую фабрику вторсырья. Умер 15 декабря 1981 года. Похоронен в Харькове на кладбище № 2.

Награждён орденом Ленина (15.05.1946), 3 орденами Красного Знамени (22.04.1943; 24.12.1943; 27.03.1944), орденами Александра Невского (29.06.1945), Отечественной войны 1-й степени (02.06.1943), медалью «За боевые заслуги» (06.11.1945), другими медалями.

2. Мелетян Арутюн Рубенович

Мелетян Арутюн Рубенович — командир взвода мотострелкового батальона 11-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии младший лейтенант.

Родился 25 ноября 1925 года в селе Нижняя Шиловка Адлерского района (ныне в черте города Сочи) Краснодарского края в семье крестьянина. Армянин. С 1931 года с семьёй жил в селе Холодные Речи (Абхазская АССР). Образование неполное среднее. Работал бригадиром в колхозе.

В Красной армии с мая 1943 года. В 1944 году окончил Краснодарское пулемётно-миномётное училище (дислоцировалось в эвакуации в Армении). Участник Великой Отечественной войны с сентября 1944 года. Участвовал в освобождении Западной Украины и Польши. Отличился в боях за Львов.

Командир взвода мотострелкового батальона 11-й гвардейской механизированной бригады (6-й гвардейский механизированный корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец гвардии младший лейтенант Арутюн Мелетян с ходу 25 января 1945 года со взводом на подручных средствах одним из первых форсировал Одер и выбил врага с господствующих высот.

Затем взвод занял северо-восточную окраину города Кёбен (Хобеня, Польша) и отразил шесть контратак противника, что обеспечило переправу других подразделений бригады.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии младшему лейтенанту Мелетяну Арутюну Рубеновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Во время боев за удержание плацдарма на западном берегу реки Одер был тяжело ранен. На фронт больше не вернулся.

С 1946 года лейтенант А. Р. Мелетян — в запасе. Жил и работал в средней Азии и на Урале, с 1952 года — в городе Сочи Краснодарского края. Член КПСС в 1953—1991 годах.

Скончался 9 мая 1997 года. Похоронен в Адлере.

Награждён орденами Ленина (27.06.1945), Красного Знамени (5.03.1945), Отечественной войны 1-й степени (11.05.1985), медалями.

3. Мелконян Андрей Хачикович

Мелконян (Мелконьян) Андрей Хачикович — командир отделения 11-го гвардейского сапёрного батальона (15-я гвардейская Харьковская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия, 57-й стрелковый корпус, 37-я армия, 3-й Украинский фронт), гвардии старший сержант.

Родился 15 апреля 1915 года на хуторе Мелконов (ныне не существует; был расположен юго-западнее села Садовое Шаумянского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края). Его дед, выходец из Западной Армении, обосновался в этих краях, спасая свою семью от геноцида армян в Османской империи. Армянин.

Позднее семья переехала на хутор Афанасьевский Постик (ныне Туапсинского района Краснодарского края), где Андрей окончил 4 класса армянской школы. Трудился с детского возраста в крестьянском хозяйстве и в колхозе.

В октябре 1937 года был призван в Красную армию Горячеключевским районным военкоматом Краснодарского края. Участвовал в походе РККА в Западную Украину и Западную Белоруссию в сентябре 1939 года, в советско-финской войне 1939—1940 годов. В сентябре 1940 года демобилизован. Вернулся в родные места и далее трудился в колхозе.

В мае 1941 года повторно призван в Красную армию тем же военкоматом. Служил в частях Закавказского военного округа.

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Участвовал в оборонительных сражениях битвы за Кавказ и в Сталинградской битве. В составе 11-го гвардейского сапёрного батальона воевал на Воронежском и 2-м Украинском фронтах. Участник Курской битвы, Белгородско-Харьковской наступательной операции, битвы за Днепр, Нижнеднепровской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской и Одесской наступательных операциях. Был ранен в 1942 году.

Командир отделения 11-го гвардейского сапёрного батальона (15-я гвардейская стрелковая дивизия, 57-й стрелковый корпус, 37-я армия, 3-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Мелконян Андрей Хачикович отличился в ходе боев за расширение Кицканского плацдарма. В ночь с 16 на 17 апреля 1944 года части 37-й армии форсировали Днестр в районе севернее села Копанка Каушанского района Молдавской ССР с целью захвата нового плацдарма и объединения его с ранее захваченными днестровскими плацдармами. В ходе операции гвардии старший сержант Мелконян выполнял на резиновой лодке скрытно два рейса через Днестр, доставив на занятый противником берег штурмовые подразделения. В ходе третьего рейса переправа была обнаружена врагом, немедленно начавшим массированный артиллерийско-миномётный и пулемётный обстрел. Но под огнём продолжал выполнять боевую задачу. Дважды его лодка была повреждена огнём врага и каждый раз он немедленно устранял повреждения и продолжал переправу.

Только за первые неполные сутки боя выполнил на своей лодке 15 рейсов под непрерывным артобстрелом. А за период с 17 по 29 апреля совершил 144 рейса, доставив на плацдарм свыше 1000 бойцов и 1500 ящиков с боеприпасами. Обратными рейсами вывез до 100 раненых.

Указом Президиума Верховного Совета от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Мелконяну Андрею Хачиковичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Продолжал сражаться до Победы в той же дивизии, которая с июне 1944 года и до Победы воевала на 1-м Украинском фронте. Принял участие в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Верхнесилезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

В сентябре 1945 года гвардии старшина А. Х. Мелконян демобилизован. Жил в посёлке Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края. Трудился в колхозе. Скончался 15 декабря 2003 года. Похоронен на кладбище посёлка Новомихайловский.

Награждён орденами Ленина (13.09.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды (11.09.1943), Славы 2-й (29.03.1944) и 3-й (22.01.1944) степени, медалями «За отвагу» (07.07.1943), другими медалями.

В городе Горячий Ключ и посёлке Новомихайловский Краснодарского края установлены бюсты Героя. Его именем названа средняя школа села Шаумян Туапсинского района, в которой он учился.

4. Мурадян Андраник Акопович

Мурадян Андраник Акопович — командир стрелковой роты 177-го стрелкового полка 236-й стрелковой дивизии 46-й армии Степного фронта, лейтенант.

Родился в 1911 году в посёлке Геленджик, ныне город Краснодарского края, в семье рабочего. Армянин. Школу пятилетку окончил в армянской начальной школе города Новороссийска. Потом учился в ФЗУ, работал на заводе «Красный двигатель» и на вагоноремонтном заводе литейщиком. В 1933 году принят в ряды ВКП(б). В 1937 году переехал в столицу Армении — город Ереван, и стал работать формовщиком в литейном цехе машиностроительного завода имени Ф. Э. Дзержинского. Вскоре он стал одним из передовых рабочих завода.

В Красной армии с 1941 года. В действующей армии с января 1942 года. Стал офицером, окончив курсы младших лейтенантов.

Командир стрелковой роты 177-го стрелкового полка (236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт) лейтенант Андраник Мурадян в ночь на 26 сентября 1943 года с бойцами вверенного ему подразделения форсировал реку Днепр в районе села Сошиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области и захватил плацдарм. Рота под командованием лейтенанта Мурадяна отразила одиннадцать атак неприятеля и расширила плацдарм. Лодка А. Мурадяна шла между лодками первого и второго взводов. Первая группа бойцов на берегу уже вступила в бой, когда подоспел А. Мурадян. Гитлеровцы зажгли сигнальные костры, после чего был открыт шквальный артиллерийский, миномётный и пулемётный огонь по лодке А. Мурадяна. За несколько метров до берега бойцы, по команде подняв автоматы, попрыгали в воду и под руководством Мурадяна в ночной темноте стали карабкаться по каменистому косогору, затем атаковали врага, находящегося в траншеях и блиндажах. Начался жестокий рукопашный бой.

Рота лейтенанта Мурадяна, уничтожив более восьмидесяти солдат и офицеров противника, продвигаясь шаг за шагом, на рассвете захватила первую линию обороны. Закрепилась на Южной окраине села Сошиновка. Бойцы, форсировавшие реку, три дня и три ночи вели неравный бой.

29 сентября гитлеровцы, подтянув свежие силы, предприняли новые, более ожесточённые атаки, пытаясь выбить из села советские подразделения, но, встречая упорное сопротивление, каждый раз отступали, неся большие потери.

«В этот день рота Анраника Мурадяна — писал командир полка полковник Петрин, — воодушевлённая личным героизмом своего командира, отбила одиннадцать контратак врага».

Плацдарм был удержан. Рота Мурадяна, получив подкрепление, укрепилась на занятых позициях. 4 октября 1943 года вновь разразился кровопролитный бой. Во время наступления был ранен пулемётчик Юрченко. Мурадян поспешил ему на помощь.

Воспользовавшись тем, что пулемёт замолчал, гитлеровцы, атаковав с флангов, пытались окружить роту. Создалось тяжёлое положение. Продолжая руководить боем, командир роты Мурадян кинулся к пулемёту, но был ранен. Преодолевая боль, он лёг за пулемёт и с открытой позиции длинными очередями косил продвигавшихся вперёд гитлеровцев. Рота так же атаковала врага с других участков. Немцы, потеряв около ста человек, отступили. В этот день А. Мурадян лично уничтожил около сорока фашистов. Угроза была ликвидирована, плацдарм закреплён и расширен. 177-й стрелковый полк беспрепятственно форсировал Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за мужество и героизм, проявленный во время форсирования Днепра, лейтенанту Мурадяну Андранику Акоповичу присвоено звание Героя Советского Союза.

После лечения в госпитале А. Мурадян вернулся на фронт в свою роту, которая под его руководством вступила в новые бои. 5 ноября 1943 на южной окраине станции Милорадовска Божедаровского района Днепропетровской области во время контратаки погиб её командир Герой Советского Союза А. А. Мурадян. Награждён орденом Ленина.

5. Нагулян Мартирос Карапетович

Нагульян (Нагулян) Мартирос Карапетович — командир звена 593-го штурмового авиационного полка 332-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, лейтенант.

Родился 1 января 1920 года в селе Верхняя Хобза Лазаревского района (ныне в черте города Сочи) Краснодарского края в семье крестьянина. Армянин. В 1933 году вместе с семьёй был выселен в Караганду. Окончил 8 классов и электротехникум. Работал электрослесарем на шахте. С 1940 года жил в Майкопе. В 1940 году окончил Майкопский аэроклуб имени М. М. Громова.

В Красной армии с 5 мая 1941 года. В 1942 году окончил Краснодарскую военную авиационную школу пилотов.

В Великой Отечественной войне с 9 июня 1944 года. Воевал лётчиком, командиром звена штурмовиков на 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Член КПСС с 1944 года.

Участвовал: — в боях по освобождению Белоруссии, Литвы и Латвии, в том числе городов Витебска, Полоцка, Шяуляя — в 1944 году; — в боях в Восточной Пруссии и на побережье Балтийского моря, в том числе за города Данциг (Гданьск), Штеттин (Щецин) — в 1945.

Командир звена 593-го штурмового авиационного полка лейтенант Нагульян совершил 113 боевых вылетов на штурмовку скоплений войск и укреплений противника, сбил 2 вражеских самолёта.

Погиб 6 апреля 1945 года при выполнении боевого задания в районе города Штеттин (Щецин, Польша). Похоронен вблизи села Древница (Эльблонгское воеводство, Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Нагульяну Мартиросу Карапетовичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Именем Героя названы улицы в сёлах Нижняя Шиловка, где он жил, и Верхневесёлое Адлерского района. Его имя носят школы в селе Черешня, где он учился, и в польском селе Древница. На доме, где родился Герой, установлена мемориальная доска. В фойе школы № 89 посёлка Вардане (Сочи) открыта мемориальная доска.

Лейтенант (2.12.1944). Награждён орденами Ленина (18.08.1945, посмертно), двумя орденами Красного Знамени (3.08.1944, 30.03.1945), орденами Отечественной войны 2-й степени (3.09.1944), Красной Звезды (4.07.1944), медалями.

6. Сноплян Амаяк Артынович

Сноплян Амаяк Артынович — командир отделения 77-го гвардейского стрелкового полка (26-я гвардейская Восточно-Сибирская Городокская Краснознамённая стрелковая дивизия, 8-й гвардейский стрелковый корпус, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии старшина.

Родился 25 октября 1907 года на хуторе Афанасьевский Постик Екатеринодарского отдела Кубанской области (ныне Туапсинского района Краснодарского края). Армянин. Окончил 4 класса сельской школы. Трудился в крестьянском хозяйстве, затем в колхозе, в 1930-х годах был председателем колхоза.

После начала Великой Отечественной войны, 20 июля 1941 года призван в Красную армию Белореченским районным военкоматом Краснодарского края. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны с 24 января 1942* года. Воевал на Северо-Западном фронте. Участник Ржевской битвы, Смоленской наступательной операции, боях на витебско-оршанском направлении осенью 1943 года. В бою 26 октября 1943 года был тяжело ранен.

С февраля 1944 года вновь на фронте — командир отделения и старшина стрелковой роты в 77-м гвардейском стрелковом полку.

Командир отделения 77-го гвардейского стрелкового полка (26-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-й гвардейский стрелковый корпус, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старшина Сноплян Амаяк Артынович проявил отвагу и мужество в ходе Вильнюсской фронтовой наступательной операции — составной части Белорусской стратегической наступательной операции. В бою 14 июля 1944 года в составе роты перерезал шоссе Гродно-Вильнюс. Рота продолжала вести бой на шоссе, а отделению гвардии старшины Снопляна командир роты поставил задачу выйти на реку Неман (в 2 километрах от места боя), разведать обстановку и найти место для переправы. Двигаясь к Неману, отделение несколько раз вступало в бой с группами немецких солдат. В одной из этих стычек Сноплян уничтожил 2-х немецких солдат и захватил их ручной пулемёт, с которым участвовал в дальнейшем бою.

Отделение вышло на реку Неман первым в полку. Разведав местность, А. А. Сноплян обнаружил у занятого немцами берега рыбацкую лодку. Взяв с собой одного бойца, он вплавь переплыл Неман и отправил его с лодкой обратно, а сам с пулемётом остался прикрывать его переправу. В одиночку вёл бой до их прибытия, не давая немцам прицельным огнём уничтожить лодку. Затем отделение вело бой несколько часов до подхода батальона и содействовало его успешной переправе.

Переправившийся комбат поставил А. А. Снопляну задачу разведать огневые точки врага. Выполнил этот приказ, передав точные координаты выявленных им огневых точек, которые были подавлены огнём артиллерии. В ходе этой разведки был обнаружен противником, но при попытке захватить его в плен уничтожил 5 немецких солдат и благополучно вернулся к своим.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года гвардии старшине Снопляну Амаяку Артыновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

До Победы продолжал воевать в составе того же полка. Был назначен парторгом роты. Участвовал в Гумбиннен-Гольдапской (октябрь 1944, за отличия награждён орденом) и в Восточно-Прусской (январь-апрель 1945) наступательных операциях, в том числе в штурме городов-крепостей Кёнигсберг и Пиллау.

После Победы в 1945 года старшина А. А. Сноплян демобилизован. В 1945—1948 годах жил на хуторе Садлуцкий (ныне не существует; территория Бжедуховского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края), работал председателем райпотребсоюза и председателем колхоза. С 1948 года жил в селе Безымянное (ныне в черте городского округа Горячий Ключ Краснодарского края), также трудился председателем колхоза.

В последние годы жил в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Скончался 27 декабря 1985 года. Похоронен в Горячем Ключе на кладбище «Заречье».

Награждён орденами Ленина (24.03.1945), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды (01.12.1944), медалями.

Бюст Героя установлен в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

7. Тамбиев Владимир Григорьевич

Тамбиев Владимир Григорьевич — командир отделения взвода разведки 646-го стрелкового полка (152-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Юго-Западный фронт), сержант.

Родился 26 октября (7 ноября) 1914 года в городе Армавир ныне Краснодарского края в семье крестьянина. Армянин. Окончил начальную школу. Работал трактористом в зерносовхозе.

В Красной армии с 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года.

После освобождения Новомосковска (Днепропетровская область) 152-я стрелковая дивизия вела ожесточённые бои на подступах к Днепропетровску.

Отделение взвода разведки 646-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного фронта под командованием сержанта Тамбиева в ночь на 19 октября 1943 года переправился на лодках через Днепр. Разведчики засекли несколько пулемётных и миномётных огневых точек, установили места причаливания. Возвратившись в часть, они доложили о своих наблюдениях. Данные, предоставленные сержантом Тамбиевым, способствовали успешному форсированию реки полком.

24 октября 1943 года полк форсировал Днепр в районе села Диёвка (ныне в черте города Днепра) и приступил к штурму опорных пунктов. Сержант Тамбиев шёл впереди, указывая координаты для поражения целей. Вёл себя мужественно, первым поднимался в атаку, увлекая за собой остальных бойцов.

В одном из боёв был ранен, но остался в строю. Рана оказалась серьёзной. Воевать он больше не смог.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, сержанту Тамбиеву Владимиру Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7062).

В 1944 году демобилизован. Жил в Армавире. Работал часовым мастером. Умер 22 марта 1981 года. Похоронен в Армавире на городском кладбище.

Награждён орденом Ленина, медалями.

8. Шалжиян Михаил Михайлович

Шалжиян Михаил Михайлович — командир отделения 22-й гвардейской мотострелковой бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии сержант.

Родился 25 июля 1925 года в селе Безымянное Горячеключевского района Кубанского округа Северо-Кавказского края (ныне в составе городского округа Горячий Ключ Краснодарского края). Армянин.

Окончил 5 классов школы. Работал в колхозе разнорабочим, ездовым, трактористом. В 1942—1943 годах пережил немецкую оккупацию в родном селе.

После освобождения Кубани от немецко-фашистских оккупантов в апреле 1943 года призван в Красную армию Горячеключевским районным военкоматом Краснодарского края. Окончил школу младших командиров.

С начала 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в составе 22-й гвардейской мотострелковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса на 1-м Украинском фронте. Участвовал в Львовско-Сандомирской и Висло-Одерской наступательных операциях, освобождал Украину, Польшу, Германию. Был ранен, после госпиталя вернулся на фронт.

Командир отделения 22-й гвардейской мотострелковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта гвардии сержант Михаил Михайлович Шалжиян совершил выдающийся подвиг во время Берлинской стратегической наступательной операции. 17 апреля 1945 года передовые отряды 3-й гвардейской танковой армии с юга вышли к предместьям Берлина. Немцы успели взорвать мост через реку Шпрее на пути наступавших войск. Для вскрытия обороны противника на противоположном берегу была выделена группа мотострелков в составе 16 человек. Её командиром был назначен сержант Шалжиян.

На спешно подготовленных самодельных плотах группа под обстрелом переправилась на вражеский берег. Отвлекая внимание гитлеровцев, несколько наших батарей открыли огонь, завязалась артиллерийская дуэль. Ведя наблюдение за огнём врага, разведчики засекли расположение и передали по рации координаты двух вкопанных в землю танков, трёх батарей, более десятка пулемётных точек.

С рассветом бригада начала атаку. Разведчикам сержанта Шалжияна было приказано уничтожить наиболее опасные огневые точки и создать панику в порядках врага. Скрытно подобравшись к вкопанным в землю танкам, разведчики трофейными фаустпатронами уничтожили оба танка, один из них уничтожил лично Шалжиян. В завязавшемся бою он лично уничтожил также несколько немецких солдат. Задача была успешно выполнена, противник отброшен от берега реки и танкисты приступили к её форсированию.

Впереди их ожидали небывалые по своей тяжести бои на улицах Берлина. За 23 и 24 апреля 1945 года отделение Михаила Шалжияна очистило от врага несколько укреплённых зданий, прокладывая путь танкам. Сам Шалжиян уничтожил выстрелом из трофейного фаустпатрона расчёт немецкого зенитного орудия, стрелявшего по советским танкам. Также он уничтожил до 40 гитлеровцев, часть из них — в рукопашных схватках. Переправившись через Тельтов-канал, во главе группы автоматчиков захватил господствующее над местностью здание и удержал его до подхода подкрепления. Но в последующих боях на одной из берлинских улиц отважный сержант получил тяжёлое пулевое ранение в лицо.

Пришёл в сознание в госпитале уже после Победы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии сержанту Шалжияну Михаилу Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Лечился в госпитале до ноября 1945 года — настолько тяжёлым оказалось ранение. Затем продолжал службу в Советской армии. Окончил курсы санинструкторов, служил в частях Группы советских оккупационных войск в Германии и Прикарпатского военного округа. В 1950 году старшина М. М. Шалжиян уволен в запас.

Жил в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Работал шофёром в Горячеключевском леспромхозе. Избирался депутатом Краснодарского краевого и Горячеключевского городского Советов народных депутатов. Скончался 4 апреля 2004 года. Похоронен в городе Горячий Ключ на Городском кладбище.

Награждён орденами Ленина (27.06.1945), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), «Знак Почёта» (01.03.1974), Славы 3-й степени (12.03.1945), медалями.

Бюсты Героя установлены в городе Горячий Ключ, в сёлах Шаумян и Афанасьевский постик Туапинского района Краснодарского края. Именем Героя названа школа № 39 в селе Садовое Туапсинского района (2019). Мемориальная доска установлена на здании школы в селе Безымянное, в которой он учился (2018). Имя увековечено на мемориале воинам Великой Отечественной войны в Краснодаре и на стеле у Вечного огня в городе Горячий Ключ.

9. Саркисов Фёдор Исаевич

Саркисов Фёдор Исаевич — партийный организатор стрелкового батальона 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта, лейтенант.

Родился в 1915 году в селе Хасчирлик Карской губернии (Турция) в крестьянской семье. Армянин. Окончил сельскохозяйственный техникум, партийную школу. Работал агрономом, инструктором райкома ВКП(б), председателем колхоза в станице Новопокровская Краснодарского края.

В Красной армии в 1936—1938 годах и с 1941 года. Член ВКП(б) с 1939 года. В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Был командиром эскадрона. Ранен в бою.

Парторг стрелкового батальона 366-го стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) лейтенант Фёдор Саркисов особо отличился в ходе Мелитопольской наступательной операции.

При отражении неоднократных контратак противника боях при освобождении города Мелитополь Запорожской области Украинской ССР в октябре 1943 года офицер-политработник Саркисов Ф. И. показывал пример стойкости, при этом лично уничтожил 17 гитлеровцев и подавил две огневые точки.

22 октября 1943 года лейтенант Фёдор Саркисов первым во главе группы бойцов ворвался на железнодорожную станцию, что обеспечило её захват батальоном.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Саркисову Фёдору Исаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Но не суждено было Герою дожить до светлого праздника Дня Победы над гитлеровской Германии. Старший лейтенант Ф. И. Саркисов пал смертью храбрых в бою 8 октября 1944 года. Похоронен в городе Скаудвиле Таурагского района Литвы.

Награждён орденами Ленина (01.11.1943), Отечественной войны 1-й степени (29.12.1944, посмертно).

10. Языджан Давид Мисакович

Языджан Давид Мисакович — командир танка-тральщика 92-го инженерно-танкового Свирского полка 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, младший лейтенант.

Родился 15 мая 1915 года в селе Лоо, ныне район в черте города Сочи Краснодарского края, в семье крестьянина. Армянин. Окончив 7 классов, работал комбайнёром в Северской МТС Краснодарского края.

В сентябре 1937 — ноябре 1940 годов — в Красной армии. Служил в Ленинградском военном округе (ЛВО) механиком-водителем танка Т-38 в 357-м отдельном танковом батальоне 11-й стрелковой дивизии. Участник советско-финляндской войны 1939—1940 годов, боёв за острова в Ладожском озере на Сортавальском направлении.

Вторично призван в Красную армию в июле 1941 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов в Сталинграде.

На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1942 года. Воевал командиром танков Т-70, Т-34 и танка-тральщика на Брянском, Воронежском, Центральном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В боях дважды ранен.

Участвовал: — в оборонительных боях в районе посёлка Тербуны Липецкой области — в 1942 году; — в Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской операциях, в том числе в прорыве вражеской обороны на Сторожевском плацдарме и освобождении территории Курской области, в Курской битве, в освобождении Левобережной Украины, в том числе городов Путивль, Бурынь, в форсировании Днепра с завоеванием плацдарма севернее Киева, в освобождении города Коростень — в 1943; — в Ровно-Луцкой операции, в боях с Бродской вражеской группировкой, в Белорусской операции, в том числе в освобождении городов Пружаны, Брест, в боях на реках Западный Буг, Нарев — в 1944; — в Висло-Одерской операции, в том числе в форсировании реки Пилица, в боях на Кюстринском плацдарме, в освобождении города Кюстрин (Костшин, Польша) — в 1945.

Командир танка 92-го инженерно-танкового полка 5-й ударной армии младший лейтенант Языджан в боях за город Кюстрин (Костшин, Польша) 7—8 марта 1945 года на танке-тральщике подрывал мины, уничтожал баррикады на улицах, огневые точки, способствуя продвижению стрелковых подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Языджану Давиду Мисаковичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С марта 1945 года — командир танкового взвода. С сентября 1946 лейтенант Д. М. Языджан — в запасе. Член КПСС с 1946 года.

Жил в посёлке Каткова Щель в Лазаревском районе города Сочи. Работал инкассатором. Умер 23 июля 1988 года. Похоронен в Сочи.

Имя Героя в 2008 году присвоено средней школе № 83 в посёлке Каткова Щель города Сочи. В школе установлен бюст и открыт музей боевой славы имени Героя.

Награждён орденами Ленина (31.05.1945), Красного Знамени (26.09.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды (16.02.1945), медалями.

www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12087

Фотогалерея

Собор Святого Сергия в Сочи

Собор Святого Сергия в Сочи

.jpg.webp) Праздник Хачкара возле церкви Сурб Саргис в Гайкодзоре

Праздник Хачкара возле церкви Сурб Саргис в Гайкодзоре Армянская церковь Новороссийска (строится)

Армянская церковь Новороссийска (строится) Армянская церковь Новороссийска (строится)

Армянская церковь Новороссийска (строится)

См. также

Ссылки

- Исследование фонда «Нораванк». Армяне Краснодарского края.

- Атабекян Н. В., Григорян К. Э. и др. Армяне села Гайкадзор (этнографические заметки). Центр понтийско-кавказских исследований. Краснодар, 1995

- Гололобов И. В. Свадебная обрядность армян села Гайкадзор. Центр понтийско-кавказских исследований. Краснодар, 1995

- Армяне Краснодарского края

- Сайт армянской диаспоры

http://history.kubsu.ru/pdf/ar_ata.pdf

www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12087

Примечания

- Т. Моммзен. История Рима. Глава VI. Дела на Востоке. Митридат. — Санкт-Петербург, Лениздат, 1993.

- Савва М. В. Армяне Краснодарского края: «лица кубанской национальности» Архивировано 16 сентября 2009 года.

- Л. В. Бурыкина. Черкесогаи Северо-Западного Кавказа в XIX в.

- Лица России. Проект ИА Росбалт (недоступная ссылка). Дата обращения: 15 сентября 2010. Архивировано 7 февраля 2011 года.

- Население Краснодарского края по данным переписей 1989 и 2002 годов

- Ара Абрамян «XXI век будет веком диалога цивилизаций»

- По заключению Конференции «Амшен и Амшенские Армяне» прошедшей в Сочи Архивировано 6 июля 2013 года.

- Татьяна Прокопенко. ЛАЗАРЬ СЕРЕБРЯКОВ — ИМЯ В ЛЕТОПИСИ НОВОРОССИЙСКА. Архивировано 26 апреля 2009 года. // review-novoros.ru (Дата обращения: 9 июня 2010)

- Армянская община Новороссийска празднует 20-летие (недоступная ссылка)

- Иоганн Тунманн «Крымское ханство» стр 69

- Т. Тавадьян АРМЯНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ «ОЧАГИ» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ степень организованности и перспективы (недоступная ссылка)

- фотографии: Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 18 октября 2009. Архивировано 16 августа 2011 года.

- официальный сайт города Армавир

- Освящена новая церковь в Лоо

- фото

- Армянская Церковь Славянска-на-Кубани отметила пятилетие — VIP Armenia Community

.jpg.webp)