Этилендиаминтетрауксусная кислота

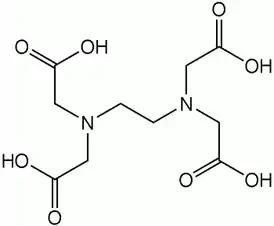

Этилендиаминтетрауксусная кислота, ЭДТА (от англ. EDTA), комплексон II — органическое соединение, четырёхосновная карбоновая кислота с химической формулой (HOOCCH2)2N(CH2)2N(CH2COOH)2, белый мелкокристаллический порошок, малорастворим в воде, нерастворим в большинстве органических растворителей, растворим в щелочах, с катионами металлов образует соли этилендиаминтетраацетаты. Получают конденсацией этилендиамина с монохлоруксусной кислотой[1][2].

| Этилендиаминтетрауксусная кислота | |

|---|---|

| |

| Общие | |

| Сокращения | EDTA, ЭДТА |

| Хим. формула | C10H16N2O8 и H4EDTA |

| Рац. формула | (HOOCCH2)2N(CH2)2N(CH2COOH)2 |

| Физические свойства | |

| Молярная масса | 292,2438 г/моль |

| Плотность | 0,86 г/см³ |

| Термические свойства | |

| Температура | |

| • плавления | 237—245 °C |

| • разложения | 237—245 °C |

| Химические свойства | |

| Константа диссоциации кислоты | 1,991; 2,672; 6,163, 10,264 |

| Классификация | |

| Рег. номер CAS | 60-00-4 |

| PubChem | 6049 |

| Рег. номер EINECS | 200-449-4 |

| SMILES | |

| InChI | |

| RTECS | AH4025000 |

| ChEBI | 42191 |

| Номер ООН | 3077 |

| ChemSpider | 5826 |

| Безопасность | |

| NFPA 704 | |

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |

Применение

Применяют ЭДТА в виде дигидрата двунатриевой соли (комплексон III, трилон Б, Na2-ЭДТА) — в текстильной, кожевенной, бумажной, лакокрасочной промышленности, в производстве металлов, каучука, в цветной кинематографии, для смягчения воды. В аналитической химии ЭДТА позволяет определять более 60 элементов. В медицине ЭДТА используют для выведения из организма радиоактивных и токсичных металлов, для консервации крови и др. В токсикологии кобальтовые соли ЭДТА используются в качестве антидота при отравлении синильной кислотой или хлорцианом. В стоматологии используется при эндодонтической обработке каналов зуба. Для повышения эффективности прохождения корневого канала он размягчает поверхностный дентин. В фармацевтических технологиях ЭДТА применяют для усиления проницаемости лекарств через слизистые оболочки[3].

Также применяется в сельском хозяйстве в виде удобрений (так называемые элементы в хелатной форме). Хелатная форма питательных элементов хорошо усваивается растениями, как при корневой, так и листовой подкормке.

В молекулярной биологии ЭДТА используется в растворах для хранения ДНК, т.к. ингибирует действие многих металлозависимых нуклеаз.

Биологическое действие

-ion.png.webp)

ЭДТА проявляет низкую токсичность. Для крыс ЛД50 — от 2,0 до 2,2 г/кг[4].

ЭДТА не воздействует на кожу и не проникает сквозь неё[5].

В лабораторных экспериментах был обнаружен цитотоксический эффект ЭДТА, а также незначительный генотоксический эффект. Отмечается, что пероральное введение больших доз ЭДТА приводит к изменениям в репродуктивной системе и общем развитии животных[5]

В используемых в косметических средствах концентрациях ЭДТА он не оказывает негативного влияния, косметика с ЭДТА безопасна для человека[5].

Влияние на окружающую среду

ЭДТА имеет столь широкое применение, что поднимается вопрос, является ли этот органический загрязнитель устойчивым. Хотя ЭДТА имеет много важных функций в различных промышленных, фармацевтических и других направлениях, экологическая продолжительность ЭДТА может вызвать серьезные проблемы в окружающей среде. Распад ЭДТА происходит медленно. В основном это происходит абиотично под воздействием солнечных лучей.[6]

Важнейшим процессом для устранения ЭДТА из поверхностных вод является прямой фотолиз при длинах волн ниже 400 нм.[7] Многие комплексы ЭДТА (такие как Mg2+ и Ca2+) в природе встречаются в избыточном количестве и являются устойчивыми.

Исследования также показывают, что ЭДТА оказывает негативное влияние на плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур[8]. Поскольку ЭДТА увеличивает подвижность тяжелых металлов, их действие негативно отражается и на состоянии почвенной микрофлоры, что в свою очередь негативно влияет на плодородие почвы.

Обычно растения почти не усваивают токсичные для них тяжелые металлы, но ввиду того, что ЭДТА выполняет функцию транспортного агента, эти комплексы попадают в организм растения и приводят к нарушению процессов в клетках, а следовательно влияют на рост и развитие растения в целом. В частности, было обнаружено, что в результате попадания избыточного количества тяжелых металлов в растение может возникать хлороз, замедление ростовых процессов, нарушения метаболизма и снижение способности фиксировать молекулярный азот у бобовых культур. Тяжелые металлы накапливаются в растениях, а в дальнейшем и в сельскохозяйственной продукции, влияя на ее качество[8].

См. также

Примечания

- Темкина, 1998.

- БРЭ, 2017.

- Peter W. J. Morrison, Vitaliy V. Khutoryanskiy. Enhancement in corneal permeability of riboflavin using calcium sequestering compounds // International Journal of Pharmaceutics. — Т. 472, вып. 1—2. — С. 56—64. — doi:10.1016/j.ijpharm.2014.06.007.

- Hart, J. Roger (2005), Ethylenediaminetetraacetic Acid and Related Chelating Agents, DOI 10.1002/14356007.a10_095

- Lanigan, R. S. Final report on the safety assessment of EDTA, calcium disodium EDTA, diammonium EDTA, dipotassium EDTA, disodium EDTA, TEA-EDTA, tetrasodium EDTA, tripotassium EDTA, trisodium EDTA, HEDTA, and trisodium HEDTA : [англ.] / R. S. Lanigan, T. A. Yamarik // International Journal of Toxicology. — 2002. — Vol. 21 Suppl. 2, no. 5. — P. 95—142. — doi:10.1080/10915810290096522. — PMID 12396676.

- Bucheli-Witschel, M. & Egli, T. (2001), DAB: Environmental Fate and Microbial Degradation of Aminopolycarboxylic Acids, FEMS Microbiology Reviews Т. 25 (1): 69–106, PMID 11152941, DOI 10.1111/j.1574-6976.2001.tb00572.x

- Kari, F. G. (1994), Umweltverhalten von Ethylenediaminetetraacetate (EDTA) under spezieller Berucksuchtigung des photochemischen Ab-baus, Swiss Federal Institute of Technology, DOI 10.3929/ethz-a-000959265

- Самусенко, 2019.

Литература

- Темкина В. Я., Дятлова Н. М. Этилендиаминтетрауксусная кислота // Химическая энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. Н. С. Зефиров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5: Триптофан—Ятрохимия. — С. 498. — 783 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-85270-310-9.

- Этилендиаминтетрауксусная кислота // Шервуд — Яя. — М. : Большая российская энциклопедия, 2017. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 35). — ISBN 978-5-85270-373-6.

- Самусенко, Ю. Применение ЭДТА в сельском хозяйстве // Agrostory. — 2019. — 24 апреля.

Ссылки

- Mermigidis, G. pH-Spectrum of EDTA-Calcium-Complex : [арх. 4 августа 2003] // Theoprax-Research : [англ.]. — Greece.

Mermigidis, G. pH-Spectrum of EDTA-copper-complex : [арх. 11 октября 2003] // Theoprax-Research : [англ.]. — Greece.

Mermigidis, G. pH-Spectrum of EDTA-magnesium-complex : [арх. 4 августа 2003] // Theoprax-Research : [англ.]. — Greece. - Sinex, S. A. EDTA: Molecule of the Month Prince George's Community College] : [англ.] : [арх. 26 марта 2004] // Prince George's Community College. — School of Chemistry of the University of Bristol, 2004. — March.

- De Jesus, M. A. Experiment 6: EDTA Determination of Total Water Hardness : [англ.] : [арх. 29 октября 2006] / Analytical Chemistry Laboratory Chemistry-319. — Department of Chemistry of the University of Tennesy, 2004.