Шаровые протезы клапана сердца

Шаровые протезы клапанов сердца относятся к группе осесимметричных механических искусственных клапанов сердца вентильного типа. Шаровые клапаны имеют корпус с седлом и пришивной манжетой, запирающий элемент в виде шара, и ограничители хода (стопы), связанные с корпусом. Под действием разницы давления в сердечных камерах, разделённых протезом, шаровой элемент или отходит от седла на расстояние, определяемое ограничивающими ход стопами, или примыкает к седлу, препятствуя регургитации крови.

Шаровые клапаны были наиболее распространены в 60—70 годах XX века (несколько сотен тысяч имплантаций). Более чем тридцатилетние отдалённые результаты позволяют использовать шаровые клапаны в качестве стандарта для оценки протезов других конструкций.

Зарубежные разработки

Впервые вентильный тип протеза клапана сердца (шаровой) применил в эксперименте в 1951 году Чарлз Хафнейджел из Джорджтаунского университета[1]. Протез состоял из корпуса с двумя трубчатыми частями и расширенного отдела между ними, внутри которого находился шарик из метилметакрилата. Первая имплантация была выполнена 11 сентября 1952 года в университетской клинике. Поскольку конструкция не позволяла фиксировать протез на месте удалённого клапана сердца, то фиксация осуществлялась в нисходящей аорте ниже отхождения левой подключичной артерии, с сохранением естественного клапана. При этом регургитация крови уменьшалась на 70 %, а кровообращение улучшалось только дистальнее места его имплантации. С 1960 года от применения этих протезов отказались по причине нерадикальной коррекции порока и в связи с появлением новой модели шарового протеза.

В марте 1960 года D. E. Harken из Boston City Hospital сообщил об успешной замене аортального клапана самостоятельно сконструированным протезом[2]. Его корпус и ограничители хода запорного элемента (четыре соединяющихся у вершины протеза стойки) были выполнены из нержавеющей стали, а шарик — из силиконовой резины. Дополнительно имелся второй, наружный ряд стоек для предотвращения контакта шарика со стенками аорты. Манжета для подшивания протеза к внутренней поверхности аорты на месте удалённого клапана выполнялась из поливинилалкоголя. Особенностью конструкции был треугольный лоскут, отходящий от манжеты на протяжении полуокружности (из того же материала), который вшивали в разрез стенки аорты для расширения её надклапанной части, что способствовало свободному кровотоку. Позже был разработан аналогичный протез для митральной позиции[3].

В том же году А. Старр и M. L. Edwards предложили свой вариант митрального клапана. Конструктивными особенностями протезов Starr—Edwards являлись пластиковое седло и выполненные из метилметакрилата четыре ограничителя хода силастикового шара, соединённые у вершины протеза. Манжета крепления в первых моделях представляла собой двойной силиконовый диск, надеваемый на фиброзное кольцо. Первая имплантация протеза состоялась 25 августа 1960 года[4]. В поздних моделях запирающий шар был или литым из силикона, или пустотелым из стеллита (stellit-21), опорное кольцо и ограничители хода — из титана, пришивная манжета — из тефлоновой ткани. В 1962 году этими же разработчиками был предложен аортальный клапан, отличающийся числом титановых ограничителей хода шара — их было три, по числу комиссур, в области которых они и располагались при фиксации. Тогда же в просвете седла появились три упора, что позволило использовать запирающие элементы меньшего диаметра, сохранив герметичность закрытия проходного отверстия. С 1965 года была введена обшивка опорного кольца пористой синтетической тканью.

Дальнейшее совершенствование базовой конструкции шарового клапана (шаровой запирающий элемент в металлической клетке из ограничительных стоек на опорном кольце) проводили с целью уменьшения тромбообразования. Так, в 1962 году R. S. Cartwright указал, что интенсивные возмущения потока возникают в области соединения ограничительных стоек, и предложил модель клапана с разомкнутыми стойками[5].

В 1961 году хирурги E. Smeloff, R. S. Cartwright и механики T. Davey, B. Kaufman из Калифорнийского университета начали собственную разработку протеза. Его клиническое применение было начато в 1964 году. В созданной модели, названной по аббревиатуре фамилий авторов SCDK, использовалось седло с увеличенным гидравлическим отверстием, наряду с основными ограничителями хода имеющее ограничительные стойки с обратной стороны для предотвращения заклинивания шара. Шар изготавливался из силикона, корпус — из титана, манжета — из тефлоновой ткани. Быстрое разрушение силиконового шара удалось предотвратить методом вулканизации материала, проводимой в Cutter Laboratories, после чего модель получила наименование Smeloff—Cutter. Её первое клиническое применение относится к 1966 году[6].

В середине 1960-х годов проблемой заклинивания шара в седле протеза из-за набухания (вызванного абсорбцией липидов из плазмы крови в силиконовый материал) заинтересовался М. Э. Дебейки. Первоначально, совместно с H. Cromie, он предложил клапан с полым титановым шаром и дакроновым покрытием стоек[7]. Вторая модель, получившая наименование DeBakey—Surgitool, имела титановые седло и стойки, покрытые высокомолекулярным полиэтиленом[8]. В модели, разработанной совместно с J. Bokros, корпус покрывали пиролитическим углеродом, а в 1969 году из этого материала был создан и шаровый запирающий элемент, однако в 1978 году клиническое использование модели было прекращено из-за повышенного гемолиза.[9].

Разработки в СССР

Разработка и производство

В СССР создание шарового клапана сердца по инициативе хирургов Б. П. Петровского и Г. М. Соловьёва из клиники госпитальной хирургии им. А. В. Мартынова 1-го ММИ им. И. М. Сеченова Минздрава СССР начали в 1962 году специалисты Кирово-Чепецкого химического завода во главе с главным инженером Б. П. Зверевым.

Разработка и изготовление принципиально нового оборудования для выпуска искусственных клапанов осуществлялись заводской экспериментальной механической лабораторией (ЭМЛ), руководимой С. В. Михайловым. Отечественные шаровые клапаны были созданы: для митральной позиции — менее чем за год, для аортальной — в 1964 году. 23 мая 1966 года для организации серийного производства протезов сердечных клапанов на базе ЭМЛ было создано Особое конструкторское бюро медицинской тематики (ОКБ (мед.)). Начатое в 1963 году с выпуска единичных экземпляров, производство в 1964—1965 годах достигло 10—15 протезов в месяц, а за 1966 год выросло до 353 изделий в год.

В 1967 году Минздравом СССР были определены хирургические центры для проведения имплантаций протезов, освоенных в серийном выпуске, в числе которых оказались хирургические НИИ и клиники в Москве, Ленинграде, Киеве, Каунасе, Вильнюсе, Горьком, Куйбышеве, Новосибирске.

Среди разработанных ОКБ (мед.) многочисленных моделей шаровых клапанов в клинической практике применялись только шесть, производство лучших из них (митрального МКЧ-25, аортальных АКЧ-02, АКЧ-06) продолжалось вплоть до 1992 года.

Динамика производства шаровых клапанов (по данным КЧХК)

| Год | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Всего |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| АКЧ-02 | 144 | 202 | 313 | 261 | 154 | 270 | 237 | 451 | 891 | 789 | 530 | 405 | 535 | 761 | 799 | 971 | 860 | 589 | 629 | 750 | 620 | 502 | 83 | 11746 |

| АКЧ-06 | 430 | 541 | 128 | 284 | 304 | 407 | 455 | 681 | 766 | 716 | 810 | 723 | 534 | 1063 | 1526 | 1149 | 1222 | 880 | 926 | 700 | 760 | 597 | 120 | 15722 |

| МКЧ-25 | 447 | 581 | 746 | 442 | 821 | 1075 | 1101 | 1226 | 1093 | 1307 | 1175 | 1218 | 1329 | 1590 | 2005 | 2223 | 1249 | 1288 | 1185 | 1150 | 950 | 410 | 200 | 24811 |

| За год | 1021 | 1324 | 1187 | 1359 | 1529 | 1792 | 2317 | 2712 | 2952 | 2844 | 2635 | 2456 | 2454 | 3414 | 4330 | 4343 | 3331 | 2757 | 2740 | 2600 | 2330 | 1509 | 403 | 54339 |

В 1975 году, учитывая государственное значение производимой ОКБ (мед.) продукции, приказом министра среднего машиностроения СССР Б. П. Славского, оно было преобразовано в Специальное конструкторское бюро медицинской тематики (СКБ МТ), с большими правами в области межотраслевых связей, и правом реализации продукции в стране и за рубежом.

Особенности конструкций

Работа по созданию и совершенствованию искусственных протезов клапанов сердца (и, в частности, шаровых клапанов) проводилась в тесном взаимодействии с ведущими медицинскими научными центрами СССР.

Систематизацию данных о диаметрах сердечных устий человека после иссечения естественных клапанов была проведена старшим научным сотрудником НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, будущим академиком РАН и РАМН В. И. Шумаковым. Показанные в его докторской диссертации значения[10] легли в основу типоразмеров отечественных шаровых механических протезов клапанов сердца. Методика их определения была описана в кандидатской диссертации Ю. А. Перимова[11], с 1973 года ставшего начальником ОКБ (мед.) КЧХЗ. В возглавляемой Н. В. Добровой лаборатории по применению полимеров в сердечно-сосудистой хирургии Института сердечно-сосудистой хирургии было выполнено 600 экспериментов на стендовых установках, которые позволили установить оптимальное соотношение диаметров запираемых отверстий и шаровых элементов, которое для митрального клапана оказалось равным 0,78—0,8, а для аортального — 0,95—0,96[11].

Для создания шаровых запирающих элементов была выбрана резина на основе поливинилсиликонового каучука СКТВ-1. При организации её производства на КЧХЗ решили задачу очистки материала от механических примесей, определили рецептуру смеси и время введения и смешения ингредиентов, параметры вулканизации, методы контроля. Как показали исследования, эта резина была атромбогенна и биологически инертна, не смачивалась кровью и имела близкий к крови удельный вес.

Каркас клапана первоначально изготавливался из нержавеющей стали, а позднее — из имеющего меньший удельный вес и лучшую тромборезистентность титана марок ВТ-1-1, ВТ-1-0.

Для изготовления пришивной манжеты был выбран фторопласт-4, единственным производителем которого в СССР являлся Кирово-Чепецкий химический завод, что послужило и причиной его выбора в начале работ по созданию протезов клапанов сердца. Для переработки фторопласта-4 в трикотажную ткань и чёс был разработан оригинальный технологический процесс[12].

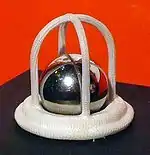

В 1963 году были изготовлены первые три типоразмера опытного шарового митрального клапана сердца МКЧ-01[13]. Протез состоял из корпуса в виде кольца, запирающего элемента (шара), ограничителей его хода (сомкнутых в вершине стоек) и манжеты. Со стороны, обращённой к шару, на кольце имелось свободное от обшивной ткани седло высотой 1,4 мм, плоскость которого с вертикалью составляла угол 45—47°: эти величины, подобранные экспериментально, позволяли увеличить диаметр гидравлического отверстия, не изменяя наружный размер кольца. Концы шести ограничительных стоек проводили через отверстия корпуса и крепили при помощи клёпки в паз корпуса (куда предварительно закладывали манжету, что обеспечивало её надёжное крепление).

Первый аортальный шаровый протез АКЧ-01 был разработан в 1964 году[14] в четырёх типоразмерах. Его корпус и три изогнутые ограничительные стойки составляли единое целое и выполнялись из нержавеющей стали. Дополнительно корпус имел три упора, препятствующие заклиниванию шара в седле. Пришивная манжета состояла из двух слоёв фторопластовой ткани, сшитых такой же нитью. Приданная ей форма усечённого конуса предохраняла от плотного облегания ограничительных стоек стенками восходящей аорты и улучшала условия кровотока. Стабильность конусной формы обеспечивалась полужёстким фторопластовым каркасом.

Результаты исследования гидродинамических характеристик первых шаровых клапанов и изучение зарубежного опыта позволили (в 1964 году) создать митральный протез МКЧ-02, в конструкции которого все металлические детали изготавливались из единой заготовки, а количество стоек было уменьшено с шести до четырёх. Стойки в сечении получили каплевидную форму, что значительно уменьшало сопротивление потоку крови, снижало завихрения и турбулентность. Они не были замкнуты у вершины для предотвращения образования тромбов в месте смыкания, а для уменьшения объёма корпуса были применены обратные ограничительные стойки, позволяющие расширить гидравлическое отверстие и предотвратить заклинивание шара. Сравнение геометрических характеристик митральных клапанов МКЧ-01 и МКЧ-02 с наиболее распространённым зарубежным аналогом (Starr-Edwards) показывает, что при равных наружных диаметрах площадь гидродинамических отверстий (а значит, и условия кровотока) у отечественных разработок значительно выше:

| Наружный диаметр протеза, мм |

Диаметр гидродинамического отверстия, мм | Площадь гидродинамического отверстия | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| МКЧ-01 | St.-Edw. | МКЧ-02 | МКЧ-01 | St.-Edw. | МКЧ-02 | |

| 33 | 18,5 | 17,9 | 22,3 | 2,7 | 2,36 | 3,9 |

| 35 | 20,5 | 18,8 | 25,5 | 3,9 | 2,77 | 4,98 |

| 38 | 22,5 | 20,0 | 26,8 | 4,0 | 3,14 | 5,64 |

В 1967 году, после ряда экспериментальных модернизаций, в ОКБ (мед.) был разработан усовершенствованный протез МКЧ-25, выпускавшийся серийно с 1968 по 1992 годы. Корпус этого клапана изготавливался из титана марки ВТ-1-1 и имел четыре разомкнутых дужки каплевидного сечения. Корпус по всей поверхности был покрыт тканью из фторопласта-4 с величиной пор 0,5 мм (подтверждённой в эксперименте как оптимальной для прорастания соединительной тканью). Сам корпус имел перфорацию, позволяющую не только поверхностно охватывать его соединительной тканью, но и обеспечивать её сквозное прорастание. Шар изготавливался из силиконовой резины СКТВ-1 и имел удельный вес 1,05—1,15, что близко к удельному весу крови.

Параллельно была проведена работа по совершенствованию аортального клапана. Разработанный в 1964 году и выпускавшийся серийно с 1968 по 1992 годы клапан АКЧ-02 не имел обшивки внутреннего гидравлического отверстия, изготавливался из единой заготовки титана марки ВТ-1-1 с тремя каплевидными в сечении разомкнутыми стойками. Продолжающие их обратные ограничительные стойками позволяли создать большее гидравлическое отверстие и предотвратить заклинивание шара. Полужёсткий каркас конусной манжеты был заменён тонким кольцом из силиконовой резины. Используемая для формирования пришивной манжеты двухслойная фторопластовая ткань имела поры 0,5 мм.

В 1968 году в ОКБ (мед.) был создан шаровой протез АКЧ-06, выпускавшийся серийно с 1969 по 1992 годы. На его корпусе, полностью обшитом фторопластовой тканью, имелся паз для крепления пришивной манжеты. Высота стоек ограничителей хода шара была рассчитана так, чтобы в положении открытия клапана сечение потока крови между седлом и шаром равнялось гидравлическому отверстию седла. В остальном были использованы решения, применённые в модели АКЧ-02.

Работы по усовершенствованию шаровых конструкций не прекращались вплоть до начала 1990-х годов. В 1970-е годы были предложены экспериментальные модели МКЧ-44, АКЧ-08 и АКЧ-10Н с запирающим элементом в виде пустотелого титанового шара. В моделях МКЧ-44, АКЧ-14 корпус, включая стойки, полностью обшивался фторопластовой тканью, в модели МКЧ-53 для формирования манжеты был использован материал, в котором отсутствовал чёс (было установлено, что он не прорастает соединительной тканью).

Вместе с тем, в клинической практике использовались только серийные модели МКЧ-01, МКЧ-02, МКЧ-25, АКЧ-01, АКЧ-02, АКЧ-06.

Клиническая практика

Первые операции протезирования клапанов сердца шаровыми протезами типа МКЧ-01 и АКЧ-01 в СССР были проведены в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР Г. М. Соловьёвым: митрального клапана — в ноябре 1963 года, аортального — в феврале 1964 года[15].

Первые операции протезирования митрального клапана выполнялись из левосторонней торакотомии, левое предсердие вскрывалось параллельно левой венечной борозде. Створки клапана вместе с хордами и верхушками папиллярных мышц иссекались с оставлением пояска ткани шириной 2—3 мм у фиброзного кольца. Шаровой протез МКЧ-01 имплантировался 17 узловыми швами.

Протезирование аортального клапана проводилось из срединного транстернального доступа. Аорта вскрывалась поперечным разрезом, после иссечения створок клапана шаровой протез подшивался П-образными швами (вначале накладывали швы на остатки тканей клапана, затем проводили концы их нитей через манжету протеза[16].

Изменения методики вшивания искусственных протезов клапанов сердца, в основном, касались уменьшения числа и вида накладываемых швов: П-образных (8 — у Н. М. Амосова; 10—12 у Г. М. Соловьёва; 10—14 у Г. И. Цукермана), 8-образных (Ф. Г. Углов), узловатых (М. И. Бурмистров). В качестве прокладок использовался различный синтетический материал: полиэтиленовые перфорированные трубочки, фторопластовые тканые прокладки, фторопластовый войлок. Совершенствование конструкции протеза и техники проведения операций, метод искусственного кровообращения и кардиоплегии в конечном итоге привели к успехам: по данным В. И. Бураковского[17], отличные и хорошие результаты при протезировании митрального клапана через 10 лет после операции наблюдались у 72,5 % при госпитальной летальности 15,7 %; по данным Г. И. Цукермана, госпитальная летальность при протезировании аортального клапана в ИССХ им. А. Н. Бакулева АМН СССР составила 5,7 %, а выживаемость больных после протезирования протезами АКЧ-02 и АКЧ-06 к 10 году жизни составила 72,8 %[18].

Достоинства и недостатки шаровых клапанов

Основное достоинство шаровых протезов заключалось в их механической надёжности и долговечности[19][20], а также способности обеспечивать хорошую гемодинамику организма длительное время[21][22]. Переход к изготовлению шарообразного запирающего элемента из силикона сделал работу протеза в организме малошумной, что повысило комфортность жизни прооперированных пациентов. В отличие от лепестковых клапанов, шаровые при испытании на установках, имитирующих в единицу времени количество циклов, в десятки раз превышающие число сердечных сокращений человека, не претерпевали заметных изменений за период, эквивалентный нескольким десятилетиям работы сердца[4].

При этом, из-за значительной высоты протеза и большого объёма корпуса, шаровый клапан в митральной позиции может перекрывать выходной отдел левого желудочка (при его малом размере), ограничивая выброс кровотока[23]. С ростом частоты сердечных сокращений из-за инерционности шарового запирающего элемента, клапан открывается и закрывается не полностью, что повышает градиент давления и регургитацию[24]. Это способствует тромбозам клапанов, тромбоэмболиям и хроническому внутрисосудистому гемолизу, что требует пожизненной антикоагулянтной терапии. Известны случаи механической дисфункции шаровых протезов[25]: выскакивание шара из каркаса или его залипание в седле, липидная абсорбция[26] и дегенерация[27] применяемого силикона.

Всё это послужило причиной массового отказа на рубеже 1980—1990 годов от использования шаровых клапанов и подтолкнуло к поиску менее травматичных для больных малогабаритных конструкций.

Примечания

- Hufnagel C. A. Aortic plastic valvular prosthesis / Bull. Geogretown Univ. Med. Cent. — 1951. — Vol. 5. № 1. — P. 128—130.

- Harken D. E., Soroff H. S., Taylor W. J. et al. A partical and complete prostheses in aortic insufficiency / J. Thorac. Cardiovasc. Surg. — 1960. — Vol. 40. № 6. — P. 744—762.

- Wagner E. Die Verwendung der «Caged-ball» Klappe fur den totalen Erzatz der Aorten- und Mitral-klappe / Thoraxchirurg. Vascular Chirurgie. — 1963. — Bd. 10. № 3. — S. 331—343.

- Starr A., Edwards M. L. Mitral replacement: clinical experience with a ball-valve prosthesis / Ann. Surg. — 1961. — Vol. 154. — P. 726—740.

- Cartwright R. S., Giacobine J., Ratan R. et al. Combined aortic and mitral valve replacement / J. Thorac. Cardiovasc. Surg. — 1963. — Vol. 45. № 1. — P. 35—46.

- Lee S. J. K., Haraphongse H., Callaghan J. C. et al. Hemodynamic changes following correction of severe aortic stenosis using the Cutter-Smeloff prosthesis / Circulation. — 1970. — Vol. 42. № 4. — P. 719—728.

- Servelle M., Arbonville G. A ball valve prosthesis with a metalic ball / Surgery. — 1966. — Vol. 59. № 2. — P. 216—219.

- Butany J., Naseemuddin A., Nair V. et al. DeBakey Surgitool mechanical heart valve prosthesis, explanted at 32 years / Cardiovasc. Pathol. — 2004. — Vol. 13. № 6. — P. 345—346.

- Rodgers B. M., Sabiston D. C. Hemolytic anema following prosthetic valve replacement / Circulation. — 1969. — Vol. 39. № 5. — P. 155—161.

- Шумаков В. И. Протезирование клапанов сердца: Автореф. дис. …д-ра мед. наук — М., 1965. — 33 с.

- Перимов Ю. А. Разработка и исследование конструкций искусственных клапанов сердца: Автореф. дис. …канд. тех. наук — М., 1973. — 24 с.

- Зверев Б. П., Терещенко Я. Ф., Ионин В. Н. и др. Способ получения нитей из фторопласта: Авт. св. № 177585, заявл. 20.04.1964, опубл. 18.12.1965 // Бюл. изобр. 1965 № 1.

- Зверев Б. П., Шумаков В. И., Ефременков А. А. и др. Шаровой протез митрального клапана: Авт. св. № 171082, заявл. 07.03.1964, опубл. 11.05.1965 // Бюл. изобр. 1965 № 10.

- Зверев Б. П., Шумаков В. И., Ефременков А. А. и др. Шаровой протез аортального клапана: Авт. св. № 169745, заявл. 07.03.1964, опубл. 17.03.1965 // Бюл. изобр. 1965 № 7.

- Соловьёв Г. М., Шумаков В. И. Протезирование клапанов сердца. / Труды XXVIII съезда хирургов. — М. 1967. — 632 с.

- Полное протезирование митрального клапана / Цукерман Г. И., Быкова В. А., Семеновский М. Л., Голиков Г. Т. // Грудн. хирургия. — 1968. — № 1. — С. 12—18.

- Хирургия сердца в СССР — основные достижения и некоторые перспективы / Бураковский В. И. // Грудн. хирургия. — 1977. — № 5. — С. 14—22.

- Цукерман Г. И., Семеновский М. Л., Быкова В. А. Протезирование аортального клапана. Достижения и проблемы / Материалы XV Науч. сессии, посвящённой 25-летию Ин-та серд.-сосуд. хирургии им. А. Н. Бакулева АМН СССР. 8 декабря 1981 г. — М. 1981. — 240 с.

- Clark R. E., Clark B. The clinical life history of prosthetic heartvalves / J. Thorac. Cardiovasc. Surg. (Torino). — 1981. — Vol. 22. № 2. — P. 441—443.

- Hayashi J. M., Nakazawa S., Eguchi S. et al. Long-term outcome of patients who received Starr-Edwards valves between 1965 and 1977 / Cardiovasc. Surg. — 1996. — Vol. 4. № 2. — P. 281—284.

- Morrow A., Oldham H., Elkins R. Prosthetic replacement of the mitral valve: preoperative and postoperative clinical and hemodynamic assessments in 100 patients / Circulation. — 1967. — Vol. 35. № 7. — P. 962—965.

- Bronchek L. I. Current status of cardiac valve replacement: selection of a prosthesis and indications for operation / Am. Heart. J. — 1981. — Vol. 101. № 1. — P. 96—98.

- Barnard C., Goosen C. Prosthetic replacement of the mitral valve / Lancet. — 1962. — Vol. 2. № 7219. — P. 25—28.

- Conkle D. M., Hannan H. H., Reis R. L. Effects of tachycardia on the function of the Starr-Edwards mitral ball valve prosthesis / Amer. J. Cardiol. — 1973. — Vol. 31. № 1. — P. 105—107.

- Bonnabeau R. C., Lillehei C. W. Mechanical «Ball» Failure in Starr-Edwards prostheric valves / J. Thorac. Cardiovasc. Surg. — 1963. — Vol. 56. № 2. — P. 258—264.

- Carmen R., Mutha S. C. Lipid absorption by silicone rubber heart valve poppets — in vivo and in vitro results / J. Biomed. Mater. Res. — 1972. — Vol. 6. № 2. — P. 327—346.

- Roberts W. C., Morrow A. G. Total degeneration of the silicone rubber ball of the Starr-Edwards prostheric aortic valve / Amer. J. Biomed. Cardiol. — 1968. — Vol. 22. № 4. — P. 614—620.

Литература

- Вербовая Т. А., Гриценко В. В., Глянцев С. П., Давыденко В. В., Белевитин А. Б., Свистов А. С., Евдокимов С. В., Никифоров В. С. Отечественные механические протезы клапанов сердца (прошлое и настоящее создания и клинического применения). — СПб.: Наука, 2011. — С. 72—94. — 195 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-02-025450-3.

- Орловский П. И., Гриценко В. В., Юхнев А. Д., Евдокимов С. В., Гавриленков В. И. Искусственные клапаны сердца. — СПб.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. — С. 47—58, 87—90. — 448 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-373-00314-8.