Синды

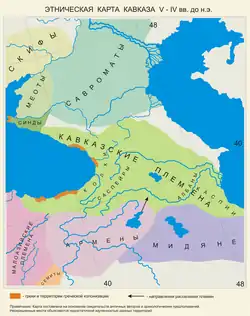

Синды (греч. Σινδοί) — одно из многочисленных племён Северного Причерноморья, обитавшее в I тыс. до н. э. — первых веках н. э. на Таманском полуострове и прилегающем к нему побережье Чёрного моря до Новороссийска.

Этноязыковая принадлежность синдов дискуссионна в связи со скудостью источников[1].

Общие сведения

В VI в. до н. э. о синдах впервые и кратко упомянул Псевдо-Скилак, в частности он написал[2]:

Синды. После же меотов живут синды; но достигают они и областей вовне залива; и у них существуют такие греческие полисы: полис Фанагория, Кепы, Синдская Гавань, Питиунт.

Затем, в V в. до н. э. о синдах писал Геродот и позже другие греческие и римские историки — Псевдо-Скимн, Страбон и т. д.. Согласно их сообщениям, основными занятиями синдов были земледелие, рыболовство, ремёсла и торговля (в ранний период — с Урарту, с VI в. до н. э. — с греками), как через свои порты — Синдскую гавань, Корокондаму, так и через греческие города, основанные на территории Синдики.

Войны со скифами привели к усилению у синдов власти военачальников. В V в. до н. э. возникло синдское (меотское) государство, которая также именовалось Синдика.

Из всех причерноморских племён синды были наиболее эллинизированы: они заимствовали у греков язык и письменность, имена и обычаи, торговые и финансовые инструменты, участвовали в греческих состязаниях и религиозных культах, носили греческие украшения.

Во II в. до н. э. Аполлоний Родосский, ссылаясь на других античных авторов, писал[3]:

У равнины синдов разделяется река Истр и одним рукавом изливается в Адриатическое море, а другим в Эвксинский Понт.

Гиппонакт (вторая пол. VI в. до н. э.) также упоминает о «синдской расщелине».

Гелланик Митиленский (V в. до н. э.) в сочинении «О народах» говорит:

«Когда проплывешь Боспор, будут синды, а выше их - меоты-скифы».

Цари, правители

Первый известный истории царь синдов — Гекатей (родом грек). По мнению большинства нумизматов[4], возможно ещё при нём в синдском государстве Синдика выпускались в обращение собственные деньги, а именно были выпущены синдские серебряные монеты (трех видов).

Примерно в 480 до н. э. синды потеряли свою политическую самостоятельность и вошли в состав Боспорского царства, а синдская знать вошла в состав правящей боспорской аристократии.

Второй известный истории царь синдов — Горгипп, брат Левкона I Боспорского.

Следующими царями синдов были цари Боспорского государства, что отразилось в их каменных титуларах.

Столица и города

Страбон, автор I в. до н. э., упоминает Горгиппию как столицу Синдики:

«В Синдской области есть место Горгиппия — царская столица синдов, недалеко от моря, а также Аборака»

Археологически известны синдские города (Семибратнее городище близ Кубани и Раевское городище около Анапы). Многие курганы Таманского полуострова и Прикубанья (Курган Карагодеуашх, Большая Близница, Мерджаны и др.) — погребения синдской знати.

Оружие

Синды самостоятельно производили и использовали мечи, именуемые ныне археологами как синдо-меотские мечи.

Этническая принадлежность

Лингвистика, ономастика, топонимика

Первоначально, лингвоэтническая принадлежность синдов не была надежно идентифицирована: синдские надписи на территории Синдики не были обнаружены, синды были наиболее эллинизированы, единственным доступным материалом являются топонимика Синдики, дошедшая в виде скифских глосс в греческих текстах.

О. Н. Трубачёв в своей работе «О синдах и их языке» и позднее, в «Индоарике» (1999), делал предположение, что синды, как и прочие меотские племена, были «местными праиндоевропейцами, в отличие от соседних индоиранцев. Язык синдо-меотский — это индоарийский, с признаками самостоятельного диалекта (или диалектов)»[5][6].

Н. В. Анфимов критически относился к гипотезе Трубачёва, предполагая, что данные выводы спорны и предлагал в свою очередь относить синдов к кавказским народам, допуская участие синдов как части меотских племён в этногенезе адыгов.

Войны со скифами

Согласно сообщению Геродота (IV.28) имели место зимние военные походы скифов в V в. до н. э. в земли синдов. Археологами выявлено[8] несколько групп археологических находок, свидетельствующих о проникновении отдельных элементов материальной культуры скифов в культуру населения Синдики и соседних с нею районов именно в то время, о котором сообщает Геродот.

Примерно через 500 лет, после того как синды вошли в состав Боспорского государства, греческий писатель-сатирик Лукиан Самосатский, в своем Сочинении (в форме диалога) «ТОКСАРИД, ИЛИ ДРУЖБА», мельком упоминает синдов. В частности один участник диалога сообщает, что аланы обязались перед скифами подчинить им синдов, «которые давно отложились» (то есть вышли из-под контроля). На что другой участник отвечает: — Очень уж это … похоже на миф[9].

Обычаи, традиции синдов

Николай Дамасский (64 г. до н. э. — 4 г. н. э.) писал[10]:

Синды бросают на могилу столько рыб, сколько врагов убил погребаемый.

Последние упоминания синдов

К IV в. н. э. относится одно из последних упоминаний синдов, которое сделал Руф Фест Авиен, в своем произведении «Описание земного круга», где он писал[11]:

Узнай, наконец, какие народы окружают Тавр. Меоты первые окружили соленое болото. Встречается также свирепый сармат… Ближайшие местности населяют киммерийцы и синды. Вблизи живёт племя керкетское и род торетов.

Примечания

- Горончаровский В. А., Иванчик А. И. Синды // Античное наследие Кубани / Под ред. акад. Г. М. Бонгард-Левина, В. Д. Кузнецова. М., 2010. Т. 1. С. 219.

- Скилак Кариандский. Перипп обитаемого моря. Перевод и комментарии Ф. В. Шелова-Коведяева // Вестник древней истории. 1988. № 1. С. 262; № 2. С. 260—261

- Отрывок из СХОЛИИ К «АРГОНАВТИКЕ» Архивировано 6 октября 2014 года.

- А. Н. Зограф. Античные монеты

- Вопросы этнической истории синдо-меотов (недоступная ссылка)

- Трубачев О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье. Москва: Наука, 1999. 320 с.

- под ред. Т. И. Алексеевой. Восточные славяне. Антропология и этническая история

- А. Н. Новичихин. К вопросу о походах скифов в земли синдов

- Лукиан Самосатский. ТОКСАРИД, ИЛИ ДРУЖБА

- Н.Дамасский. СОБРАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ОБЫЧАЕВ.

- Руф Фест Авиен."Описание земного круга" Архивировано 4 мая 2014 года.

Литература

- Анфимов Н. В. Из прошлого Кубани, [2 изд.]. — Краснодар, 1958.

- Бондаренко М. Е. Синды. Этнографическая характеристика древних племен Азиатского Боспора. — М., 2012. — 152 с.

- Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. — М. — Л., 1949.

- Кругликова И. Т. Синдская гавань. Горгиппия. Анапа. — М.: Наука, 1977. — 2-е изд. — 106 с. — (Страницы истории нашей Родины).

- Крушкол Ю. С. Древняя Синдика. — М., 1971.

- Трубачёв О. Н. Indo-arica в Северном Причерноморье. — М.: Наука, 1999 ISBN 5-02-011675-0

- Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа IV—X вв. Л., 1979.