Симфония № 6 (Малер)

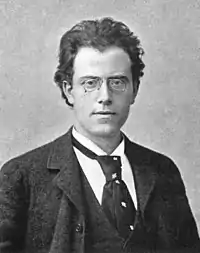

Симфо́ния № 6 ля минор — сочинение австрийского композитора Густава Малера, законченное в 1904 году и впервые исполненное под управлением автора в Эссене в 1906 году. Мрачный характер симфонии, беспрецедентной в симфонической эпопее Малера, закрепил за ней название «Трагической», хотя в авторской партитуре это программное название отсутствует.

| Симфония № 6 | |

|---|---|

| Композитор | Густав Малер |

| Тональность | ля минор |

| Форма | симфония |

| Время и место сочинения | 1903—1904, Майерниг |

| Первое исполнение | 27 мая 1906 года, Эссен |

| Первая публикация | 1906[1] |

| Продолжительность | ≈80 минут |

| Части | в четырёх частях |

История создания

Шестую симфонию Малер, директор Венской оперы, писал, как и предыдущие, во время летнего отдыха в Майерниге; начало работы датируется летом 1903 года, завершение — летом 1904-го — оказалось необычно мучительным; мешала погода: то бури и проливные дожди, то невыносимая жара, — мешала тревога, порождённая ощущением творческого бесплодия; читая «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда и «Исповедь» Л. Толстого, Малер, по его собственным словам, никак не мог собрать воедино разрозненные фрагменты[2]. Вдохновение неожиданно вернулось во время путешествия в Доломитовые Альпы, и в конце августа он сообщил Гвидо Адлеру и Бруно Вальтеру о завершении работы[2]. По мнению австрийского исследователя Эрвина Раца (первого президента Международного Малеровского общества), именно с этой симфонии начинается зрелый период в творчество композитора[3].

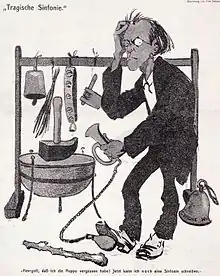

Шестую симфонию называют «Трагической», но это название не принадлежит автору[4][5]; если Малер и называл её так в кругу друзей (как утверждает, например, Бруно Вальтер[6]), то официально такого заголовка ей не давал[2]. Хотя, как и все предыдущие симфонии, она имела программу и вообще Малер считал, что начиная по крайней мере с Бетховена «нет такой новой музыки, которая не имела бы внутренней программы»[7], в этот раз он не посвятил в свой замысел даже близких друзей[8]. Ещё в 1902 году он писал одному из своих корреспондентов, что его попытки «дать для немузыкантов отправную точку и путеводитель для восприятия» с помощью названий — симфонии в целом или отдельных её частей — лишь порождали кривотолки[8][7]. «Но ничего не стоит, — считал Малер, — такая музыка, о которой слушателю нужно сперва сообщить, какие чувства в ней заключены, и, соответственно, что он сам обязан почувствовать»[8][7].

Трагический характер его Шестой симфонии, написанной в одно время с «Песнями об умерших детях», не нуждается в комментариях[9]. Друг композитора Виллем Менгельберг, один из лучших интерпретаторов его музыки, писал об этой симфонии автору: «В ней передана потрясающая драма в звуках, титаническая борьба героя, гибнущего в страшной катастрофе», — и Малер в ответном письме поблагодарил его за слова «подлинного и глубокого понимания»[8]. Исследователей удивляет тот факт, что написана она была в едва ли не самый спокойный и, по крайней мере внешне, ничем не омрачённый период его жизни, когда Малер был счастливым мужем и счастливым отцом, а его работа в Венской опере, где триумф следовал за триумфом, ещё не была омрачена закулисной борьбой[10]. И тем не менее здесь, как и в предыдущей симфонии, внешний мир предстает перед человеком непостижимым и иррациональным в своей враждебности; но если в Пятой, пишет Инна Барсова, композитор «приходит к победе героического мироощущения», то Шестая, напротив, — о тщетности всех личных усилий, о крахе «непостижимом в своей неожиданности»[11]. Впрочем, сам Малер ещё в июне 1901 года, в письме Максу Кальбеку, высказал убеждение, что подлинные враги человека — «не вне, а внутри его»[12][13]. В своё время и Пауль Штефан отметил, что Шестая симфония, хотя и иначе, чем Пятая, несла на себе отпечаток «тщетной внутренней борьбы с собственным миром»[14].

Первые исполнения

Относительно приёма его нового сочинения Малер уже никаких иллюзий не строил; поскольку критики обвиняли его в склонности загадывать слушателям трудные загадки, он говорил друзьям, что и Шестую симфонию разгадает лишь то поколение, которое «проглотит и переварит пять первых»[2]. Премьера симфонии состоялась спустя без малого два года после завершения — 27 мая 1906 года, в Эссене, под управлением автора[15]. По свидетельству Альмы, во время репетиций Малер проявлял крайнюю нервозность и беспокойство, а дирижировал на премьере «почти плохо», стыдясь своих эмоций и боясь дать им волю[2]. Менгельбергу внушало опасения состояние Малера после концерта: он как будто испытывал ужас перед своим созданием[2]. Как это случалось с ним уже не раз, Малер чувствовал себя лишь инструментом некой властной, превосходящей его и тяготеющей над ним силы[2].

После эссенской премьеры композитор внёс в партитуру некоторые изменения, в том числе поменял местами — как считается, под чужим влиянием — скерцо и Andante; в такой редакции он исполнял симфонию в Мюнхене в ноябре того же года[2]. Но уже в январе 1907-го, перед венской премьерой, Малер восстановил первоначальную последовательность; именно эта версия считается окончательной, в таком виде симфония была подготовлена к печати Международным Малеровским обществом в 1963 году[16][2]. Другое изменение касалось ударов молота в финале (у композитора они ассоциировались с тремя ударами судьбы): Малер сократил число эпизодов с молотом с трёх до двух; остальные изменения касались инструментовки[17].

Музыка

По мнению многих исследователей, именно с Шестой симфонии (а не с Пятой) начинается новый круг в инструментальной эпопее Малера. Как и первый, он начинается с внешне традиционного четырёхчастного цикла, на новом этапе осмысления мира композитор вновь отталкивается от сложившейся, классической формы. Но откровения Первой симфонии уже кажутся наивными в сравнении с жестоким трагизмом Шестой[18]. К тому же и сходство с классическим циклом здесь сугубо внешнее: четырёхчастная структура Шестой симфонии основана на принципах, скорее противоположных классическим. Музыковеды сравнивают её с Девятой симфонией Л. ван Бетховена, в которой первые три части кажутся лишь прологом к финалу, — так же точно Пауль Беккер называл вступлением (нем. Vorspiel) к финалу три первые части Шестой симфонии Малера[19][17]. От предыдущих её отличает и логика развития, сказавшаяся в первую очередь в местоположении апофеоза, — собственно, в Шестой их два: апофеозом (и это уникальное в музыке Малера явление) увенчивается исполненная драматизма первая часть симфонии, но он перечёркивается следующими двумя частями; в финале преодоление трагической ситуации выливается в новый апофеоз, но тут же наступает перелом, знаменующий крушение[17].

Шестая симфония является антитезой Пятой в такой же мере, в какой Вторая была антитезой Первой, и не только в том, что крушение героя в финале опрокидывает оптимистическую — искусственно оптимистическую, по мнению многих исследователей, — концепцию Пятой симфонии[20][21]. «Ни мир творчества, — пишет И. Барсова, — ни мечта о „золотом веке“ не кажутся ему более спасительным якорем в борьбе с неведомыми силами жизни. Человека, прошедшего сквозь все тернии борьбы — усилие воли и отчаяние, отрешённость одиночества и веру в себя, на пороге свершения надежды ждёт трагический конец — такова идея Шестой. Словно мысль, опережая ход событий, заглянула в грядущее, где воочию представилось ей, как обрывается линия жизни»[17].

Первая часть написана в ля миноре — в тональности, которая у Малера всегда связана с трагическими переживаниями[20]; к традиционному итальянскому обозначению «Allegro energico, ma non troppo» (аллегро энергичное, но не слишком) композитор добавил немецкое — «Heftig, aber markig» («Резко, но полнозвучно, мощно»). Внешне эта часть представляет собой обычное сонатное аллегро — с экспозицией, разработкой и репризой[2]. В экспозиции представлены три темы: главная партия — скандированный ритм марша, как власть судьбы, непререкаемый в своей размеренности и агрессивности; связующая партия — хорал, аскетически-созерцательный, заставляющий вспомнить А. Брукнера; но именно в сравнении с брукнеровскими хоралами, всегда исполненными веры, у Малера он воспринимается как «отрицательный»; по словам Т. Адорно, он никуда не ведёт и ничего не «подготавливает»; по мнению И. Барсовой, он только приоткрывает мир отрешённости от страдания и обладает притягательной силой запретного[2][22]; побочная партия — самозабвенно лирическая, полная экспрессии, с четырьмя волнами нагнетаний, сквозь которые временами прорывается ритм марша, и падений — вызывает ассоциации уже с вагнеровским оркестром, с его обольстительной чувственностью[4][23]. В теме побочной партии, по Барсовой — «не чуждой салонности, но тянущейся к пафосу», Альма Малер увидела свой музыкальный портрет; но это, считает А.-Л. де Ла Гранж, скорее та Альма, какой Малер хотел её видеть, с «несколько вынужденным» оптимизмом[2][23].

Разработка у Малера достаточно своеобразна: в побочной, лирической партии прорывается тема главной, маршевой, и подчиняет её своему драматическому развитию, а лирической антитезой неожиданно становится материал связующей партии — хорала. Во втором разделе разработки вдруг появляются коровьи колокольцы[24]. «…Её горестная разорванность, — писал о первой части симфонии Арнольд Шёнберг, — сама собой рождает свою противоположность, неземное место с коровьими колокольцами, чьё холодное ледяное утешение проливается с тех высот, которых достигав лишь поднявшийся до полной примирённости и отрешённости; услышит его только тот, кто понимает, что нашёптывает голос свыше, лишенный животной теплоты»[25]. Но в репризе лирическая партия постепенно находит себя, подчиняет себе хорал и успешно противостоит тяжело движущейся, словно уставшей маршевой теме, — так рождается первый апофеоз[26].

Скерцо, также написанное в ля миноре, композитор обозначил как «нем. Wuchtig» («Мощно»), но относится это обозначение главным образом к первой теме — жёсткой, урбанистической музыке, в которой обычный для малеровских скерцо лендлер обретает черты марша; ей противостоит идиллия наивного миросозерцания, со скрытой цитатой из скерцо Четвертой симфонии И. Брамса, тема с ремаркой «нем. Altfaeterisch» — старомодно[27]. Наивность уже не вызывает у Малера ни любования, ни ностальгии, как это было в предыдущих симфониях; в третьем эпизоде сомнительную идиллию сменяет танцевальность гротескная, подчеркнуто угловатая; её сбивчивый, «хромающий» ритм вызывает ассоциации с неуклюжим танцем марионеток[28][29]. Ла Гранжу это скерцо напоминает гротескный «Траурный марш в манере Калло» из Первой симфонии; по мнению И. Барсовой, контраст скерцо — это «контраст „страшного мира“ сегодня и некогда уютного, а ныне — старомодного, вытесненного из жизни „вчера“»[2][28].

Третья часть, Andante moderato (умеренное анданте), написана в тональности ми-бемоль мажор; этот традиционный лирико-философский центр симфонии, на сей раз у Малера очень короток[30]. Анданте, с гибкой и прозрачной оркестровкой в первом эпизоде, пасторальным вторым эпизодом, где вновь появляются коровьи колокольцы, противостоит жестокому миру симфонии в целом[30]. Как и в Пятой симфонии, отказавшись от слова, Малер не отказывается от песни, и его Анданте — такая же песня без слов, как Адажиетто в Пятой, и так же перекликается с песней на стихи Ф. Рюккерта «Я потерян для мира», заканчивающейся словами: «Я живу один в моём небе, в моей любви, в моей песне» (нем. Ich leb' allein in meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied), — и с песней «Первозданный свет» (нем. Urlicht) из Второй симфонии[31].

Финал симфонии, написанный в ля миноре, Allegro moderato — Allegro energico, представляет собой, как и первая часть, новаторски решённую сонатную форму[30][32]. Это самая протяжённая часть симфонии; по мнению Ла Гранжа, она сама по себе — симфонический «роман» и превосходит всё, написанное Малером до Шестой симфонии[2]. В развёртывании интонационной фабулы как далёкий маяк возникает тема апофеоза — неудачные попытки его становления; но здесь же вновь появляется и хорал, холодный, ещё более «отрицательный», чем в первой части[33][2]. «С ещё большей остротой, нежели в первой части, — пишет И. Барсова, — звучит здесь тема борьбы с враждебным миром, ещё отчаяннее мечется дух между волевыми усилиями, подчас безмерными, и отрешением от деятельности, тем страшным отрешением, сквозь которое уже просвечивает холодное спокойствие смерти»[34]. Мелодические волны на протяжении финала трижды достигают трагических кульминаций; помимо полного tutti, с литаврами и большим барабаном, Малер привлекает для них и тройные удары молота — как три удара судьбы. Скорбный речитатив тромбонов в конце звучит как последнее слово приговорённого, которое обрывается последним — и окончательным — «ударом» tutti[29].

Состав исполнителей

Начиная с относительно камерной Четвёртой симфонии состав оркестра у Малера последовательно разрастался: партитура Шестой предполагает уже усиленную струнную группу, 4 флейты, флейту-пикколо, 4 гобоя, английский рожок, 3 кларнета, кларнет-пикколо, бас-кларнет, 3 фагота, контрафагот, 8 валторн, 6 труб, 4 тромбона, тубу, большую группу ударных — 2 литавры, колокольчики, ксилофон, челесту, пастушьи колокольца, низкие колокола, большой барабан, малый барабан, треугольник, 2 пары тарелок, прутья, тамтам, молот — и 2 арфы[35].

Дальнейшая судьба

По свидетельству Бруно Вальтера, Малер научился спокойно и даже с юмором относиться к нелестным отзывам о своих сочинениях, «казалось, был почти глух к хвале и хуле критики»[36]. Лишь однажды, по мнению композитора, критика перешла «все дозволенные границы» — когда ему довелось прочесть о своей музыке: «Порою можно подумать, что находишься в кабаке или в конюшне»[37]. «Тем сильнее, — пишет Бруно Вальтер, — все были потрясены, увидев, что после первого исполнения Шестой симфонии (…) его чуть не до слёз расстроил отрицательный отзыв одного очень известного музыканта. Не помню, чтобы мне ещё когда-либо довелось видеть его в таком состоянии, и уверен, что необычайная чувствительность объясняется в большой степени тем потрясением, которое вызвала в нём мрачность его собственной симфонии»[6].

Критики и в этот раз Малера не пощадили. Были, правда, и хвалебные отзывы, например Юлиуса Корнгольда: «Темперамент революционера… Артистическая натура… не знающая ни границ, ни оглядок, подчиненная только своим идеалам, непреклонно им следующая в жизни; и вместе с тем — современный нервный человек со всеми его порывами и сомнениями»[38], — но выражения искреннего восхищения тонули в потоках хулы[14][13]. Особенно в Вене, где премьера симфонии состоялась в январе 1907 года, на фоне обострившегося конфликта в Венской опере: за Малера-директора пришлось расплачиваться Малеру-композитору[39]. «Неслыханно много меди! — писал Г. Рейнхардт, сочинитель оперетт. — Ещё больше меди! Одной меди!.. Тематическая разработка, контрапункт равны нулю… Мы никогда не думали, что Венская Придворная опера может пасть так низко»[40]. Даже поклонник Малера Теодор Адорно много лет спустя по поводу этой симфонии перефразировал известную пословицу: «Всё плохо, что плохо кончается»[2]. Ла Гранж счёл своим долгом оправдать Малера: каждый человек переживает моменты абсолютного отчаяния, и пессимизм Шестой был необходимым этапом в творческой эволюции композитора[2]. Леонард Бернстайн, напротив, меньше всего был склонен считать недостатком мрачность этой симфонии, как и отдельных частей других, — чуткий художник, Малер уловил начало крушения того мира, в котором жил, и предсказал все катаклизмы XX века: «Только спустя пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет мировых разрушений… мы можем, в конце концов, слушать музыку Малера и понимать, что она предсказывала всё это»[41].

Действительно, Шестая симфония после смерти Малера долгое время не принадлежала к числу наиболее исполняемых[13], об этом свидетельствует и тот факт, что первые её записи относятся лишь к 50-м годам, и их было всего пять: самая первая, студийная, запись была сделана в 1952 году в Вене Чарльзом Адлером; вторую, концертную, осуществил в 1954 году в Роттердаме Эдуард Флипсе; ещё две концертные записи принадлежат Димитрису Митропулосу (1955 и 1959) и одна Эдуардау ван Бейнуму[42]. Но уже в следующее десятилетие количество записей приблизилось к двадцати, и на 2013 год их насчитывалось свыше ста пятидесяти; не по одному разу симфонию записывали Леонард Бернстайн, Джон Барбиролли, Герберт фон Караян, Клаудио Аббадо[42]. В СССР первая запись Шестой симфонии, как и ряда других, принадлежит Кириллу Кондрашину и датируется 1978 годом[42].

В театре

В 1984 году хореограф Джон Ноймайер поставил балет «Шестая симфония Густава Малера» на музыку этого произведения (Гамбургский балет, Германия).

Примечания

- Grove Music Online (англ.) — ISBN 978-1-56159-263-0 — doi:10.1093/GMO/9781561592630.ARTICLE.40696

- La Grange II, 1983.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 170.

- Кенигсберг, Михеева, 2000, с. 449.

- Энтелис, 1975, с. 24.

- Бруно Вальтер, 1968, с. 424.

- Малер. Письма, 1968, с. 218.

- Кенигсберг, Михеева, 2000, с. 448.

- Кенигсберг, Михеева, 2000, с. 447—448.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 199.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 22.

- Малер. Письма, 1968, с. 209.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 200.

- Штефан, 1968, с. 452.

- Michalek Andreas. Werke. Gustav Mahler. Internationale Gustav Mahler Gesellschaft. Дата обращения: 26 июля 2015.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 200—201.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 201.

- Кенигсберг, Михеева, 2000, с. 442, 444.

- Кенигсберг, Михеева, 2000, с. 111—112.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 171.

- Барсова. Густав Малер, 1968, с. 71—72.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 206—207.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 207—208.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 208.

- Цит. по: Барсова. Симфонии, 1975, с. 208—209

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 209—210.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 210, 212.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 210.

- Барсова. Густав Малер, 1968, с. 72.

- Кенигсберг, Михеева, 2000, с. 450.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 213—214.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 216—222.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 217—218.

- Барсова. Симфонии, 1975, с. 216.

- Кенигсберг, Михеева, 2000, с. 447.

- Бруно Вальтер, 1968, с. 405-406, 424.

- Цит. по: Бруно Вальтер, 1968, с. 405

- Цит. по: Штефан, 1968, с. 453

- Штефан, 1968, с. 451—453.

- Цит. по: Штефан, 1968, с. 452—453

- Бернстайн Л. Малер — его время пришло (пер. с англ.) // Советская музыка. — 1968. — № 3.

- Symphonie № 6. Une discographie de Gustav Mahler. Vincent Moure. Дата обращения: 5 августа 2015.

Литература

- Барсова И. А. Густав Малер. Личность, мировоззрение, творчество // Густав Малер. Письма. Воспоминания. — М.: Музыка, 1968. — С. 9—88.

- Барсова И. А. Симфонии Густава Малера. — М.: Советский композитор, 1975. — 496 с.

- Кенигсберг А. К., Михеева Л. В. 111 симфоний. — СПб.: Культ-информ-пресс, 2000. — С. 447—450. — 669 с. — ISBN 5-8392-0174-X.

- Густав Малер. Письма. Воспоминания. — М.: Музыка, 1968.

- Бруно Вальтер. Густав Малер. Портрет // Густав Малер. Письма. Воспоминания. — М.: Музыка, 1968. — С. 391—436.

- Штефан П. Могила в Вене // Густав Малер. Письма. Воспоминания. — М.: Музыка, 1968. — С. 447—458.

- Энтелис Л. А. Густав Малер // Силуэты композиторов XX века. — Л.: Музыка, 1975. — С. 17—29.

- Henry-Louis de La Grange. Gustav Mahler. Volume 2. L'âge d'or de Vienne (1900–1907).. — Paris: Fayard, 1983. — 1278 с. — ISBN 978-2-213-01281-0.