Полянский, Анатолий Трофимович

Анато́лий Трофи́мович Поля́нский (1928—1993) — советский, российский архитектор . Лауреат Государственной премии СССР (1967). Доктор архитектуры (1970). Народный архитектор СССР (1980).

| Анатолий Полянский | ||

|---|---|---|

А. Т. Полянский на открытии своей персональной выставки в Академии Художеств. 13 августа 1992 г. | ||

| Основные сведения | ||

| Имя при рождении | Анатолий Трофимович Полянский | |

| Страна | ||

| Дата рождения | 29 января 1928[1] | |

| Место рождения |

Авдеевка, Сталинский округ Украинская ССР, СССР |

|

| Дата смерти | 7 июня 1993 (65 лет) | |

| Место смерти | ||

| Работы и достижения | ||

| Учёба | ||

| Работал в городах | Москва, Ялта и др. | |

| Архитектурный стиль | Советский модернизм | |

| Важнейшие постройки | «Артек», гостиница «Ялта-Интурист», гостиница «Жемчужина» в Сочи, Павильон СССР на Всемирной Выставке 1958 года в Брюсселе | |

| Нереализованные проекты | Центральный музей Ленина в Москве | |

| Награды | ||

| Звания |

|

|

Биография

Анатолий Полянский родился 29 января 1928 года в селе Авдеевка (ныне город в Донецкой области Украины).

Учился в Московском архитектурном институте (1944—1950) у Ю. Н. Емельянова. В институте успевал быть в библиотеке, в студиях живописи и скульптуры, в научном студенческом обществе, на обмерах и зарисовках памятников архитектуры многих городов. Это помогло молодому человеку, экстерном сдавшему экзамены в школе, с красным дипломом закончить институт, а потом и аспирантуру.

В то время советская архитектура переживала переломный период перехода к индустриальным массовым методам реализации творческих замыслов архитекторов. Преподаватель А. Полянского Емельянов Ю. Н. подготовил своей школой органичное творческое вхождение своих учеников в профессию.

В 1958—1963 годах — директор проектного института № 5 Министерства строительства СССР, в 1963—1981 — директор НИИ экспериментального проектирования курортных, оздоровительных, туристических зданий и комплексов, руководитель мастерской, там же (с 1981).

Павильон СССР на Всемирной Выставке 1958 года в Брюсселе

Всемирная выставка в Брюсселе имела не только экономический или политический подтекст, но и демонстрировала парад идеологии в самом широком смысле. Группа архитектора выполнила павильон в стиле «наивного» конструктивизма с вантами, структурированной кровлей, без ордера. Попытка оторваться от ордерной стены прошла успешно. Этот павильон стал поворотным пунктом, от которого стали вести отсчёт: все пропорции павильона проистекали из многолетнего, начиная с диплома, анализа старых архитектурных форм и их соотношений.

Три самых рафинированных сооружения на выставке были: советский и американский павильоны, правильные параллелепипед и полусфера, а также знак выставки — Атомиум.

Артек (1960—1970)

Следующим серьёзным этапом в творчестве архитектора стал Артек, многие считают его одним из лучших произведений в советской архитектуре, воплотившем в себе «монтажную» эстетику времени и некую вневременную лёгкость и простоту, которая присуща только самым отточенным явлениям как в искусстве, так и во всех проявлениях жизни.

Изящно нарисованные, лёгкие, пронизанные светом и воздухом павильоны над морем, сразу же после своего завершения стали, подобно московскому Дворцу пионеров, символом новой эстетики архитектуры. Образный и пластический язык Артека логически и эмоционально согласуется с началом работы над ним.

Первые эскизы были созданы архитектором за полтора дня пребывания на выездном совещании ЦК КПСС в Артеке, посвящённом необходимости реконструкции старых корпусов и строительства новых. Именно тогда он нашёл тот образ детского лагеря, лёгкий и прозрачный, лёгший в основу всего проектирования. В проекте большое внимание было уделено слепку земной поверхности. Эскизы, продемонстрировали членам ЦК, людям далёким от искусства, — в каком пластическом и образном направлении нужно строить пионерские лагеря, не похожие на все предыдущее. Выполнялся и конкурсный проект перестройки района Гурзуфа, лишённого всех коммуникаций и тихо умиравшего.

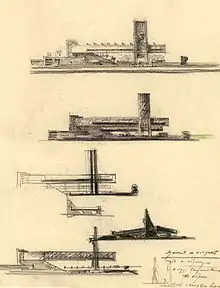

Конкурсные проекты Центрального Музея Ленина в Москве (1969—1980)

О музее Ленина в Москве известно много, написана даже книга (её авторы Е. Розанов и др.), но эскизов архитектора практически никто не знает.

Работа над конкурсным проектом включала в себя не только графические размышления на заданную тему, но анализ мировой практики в её лучших проявлениях. При подготовке проектов на музей Ленина, группа архитекторов под руководством архитектора внимательно проанализировала работы подобные Дворцу правосудия в Бразилиа, в том числе и Бостонскую ратушу Пола Рудолфа со своеобразным ордером, с карнизной частью — антаблементом и архитравом представленных в виде 3 этажей, покоившихся на колоннах; а также новый Линкольн-центр с арками.

В 1970-е годы стали популярны сооружения со сложной многосоставной функциональной программой. Здесь было, с одной стороны, необходимо обеспечить полноценное осуществление каждого из компонентов назначения, с другой — проявлялось стремление к максимальному развитию внутренних связей и подчеркнутому единству композиции. Рационалистические концепции занимали прочное и значительное место в советской архитектуре 1970-х годов. При этом очевидны изменения архитектурного рационализма, преодоление плоской утилитарности, с которой он ассоциировался в начале 1960-х годов. В рамках рационалистического осмысления функциональной задачи стали гибко и разнообразно разрабатываться системы средств образной выразительности, умножались, становились более сложными и тонкими средства гармонизации формы, отмеченной романтической экспрессивностью.

Проблемы контекстуальности в 1960-е годы просто не существовало — каждое здание мыслилось самодостаточным, интересна была работа на контрасте. Музей Ленина вписан в окружающую застройку, которая и сама не была создана в одно и то же время — Кремлёвская стена с башнями, получившими своё завершение спустя столетия, дом Пашкова, церковь. Важен был не контраст, а самоценность каждого архитектурного сооружения, которые мыслились совершенными архитектурными объектами.

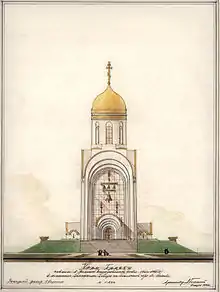

Комплекс памятника Победы Советского народа в Великой Отечественной войне на Поклонной горе (1982—1991)

Архитектор был приглашён в уже существовавший к тому моменту творческий коллектив. Его стремительное вторжение в неторопливый процесс проектирования Памятника Победы в Великой Отечественной войне, который длился многие годы, сдвинуло процесс с мёртвой точки, но власть, в бытность Б. Ельцина первым секретарём московского горкома партии, регулярно «замораживала» строительство.

Архитектор практически завершил комплекс на Поклонной горе (за исключением установки монумента в центре площади), созданием проекта часовни Св. Георгия (проектирование и строительство часовни были проведены и завершены после смерти архитектора с серьёзными отступлениями от первоначального замысла внутреннего и наружного убранства).

Архитектор был инициатором возведения на Поклонной горе храмов: православной церкви, синагоги, костёла, мечети.

Храм тысячелетия крещения Руси (1989—1990)

Весь первый тур архитектор выполнил один. Программа, предложенная Патриархией, включала в себя: конференц-зал, комнаты отдыха, туалеты, лифты.

Около 420 проектов были представлены жюри, включавшему представителей Патриархии, Министерства культуры, Союза архитекторов. Во второй тур вышли 4 проекта; только второй тур конкурса выполнялся не под девизами, как в первом открытом туре, а с указанием фамилий.

Параллельно со вторым туром на Храм 1000-летия крещения Руси архитектор получил заказ на проектирование церкви Св. Гавриила в Новомышастовской станице Краснодарского края. Но дальше эскизного проекта дело не пошло.

Наследие

Творческий путь архитектора представлял собой разработку и совершенствование своих идей от Брюссельского павильона до церкви Святого Георгия.

Кропотливая работа в аспирантуре, привившая любовь к всестороннему анализу; посольства в Швеции, Греции, Египте, гостиница «Ялта», Ореанда, санатории Иссык-Куль, Архыз — все они могут являться объектами всестороннего изучения, которое позволит понять больше об истоках, направлениях и целях российского модернизма.

Преподавал в МАРХИ (1955—1960, 1973—1976). Профессор (1975).

13 августа 1992 года в стенах РАХ была открыта единственная творческая выставка.

Действительный член АХ СССР (1979). Член Союза архитекторов СССР (с 1954). В 1981—1987 годы первый секретарь правления Союза архитекторов СССР.

Член КПСС с 1953 года. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Молдавской ССР. Делегаты XXVII съезда КПСС.

Анатолий Полянский умер 7 июня 1993 года в Москве и был похоронен на Донском кладбище в его новой части.

Награды и звания

- Народный архитектор СССР (1980)[2]

- Государственная премия СССР (1967) — за архитектуру комплекса международного пионерского лагеря «Прибрежный» в Артеке имени В. И. Ленина

- Премия Совета Министров СССР (1978)

- Премия Ленинского комсомола (1978) — за архитектурные проекты домов отдыха в Комсомольске-на-Амуре, Целинограде, Донецке, ВПЛ имени В. И. Ленина «Артек»

- Государственная премия РСФСР в области архитектуры (1981) — за создание Международного молодёжного олимпийского центра в Химкинском районе Москвы

- Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства (1996)[3]

- Орден Октябрьской Революции (1976)

- 1 орден

- Медали

- Гран-при Всемирной выставки в Брюсселе (1958)

- Доктор архитектуры (1970).

Примечания

- Полянский Анатолий Трофимович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1980 года № 2442—Х «О присвоении почётного звания „Народный архитектор СССР“ тов. Полянскому А. Т.» // «Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик». — № 28 (2050) от 9 июля 1980 года. — Ст.575.

- См. Указ Президента РФ от 21.06.1996 № 968

Источники

Библиография

- Полянский А. Т. «Артек». — М.: Издательство литературы по строительству, 1966.

- l’Architecture d’aujourd’hui № 147. Париж. 1968 г.

- «Архитектура комплексов отдыха» стр. 8-13, М.: Стройиздат, 1988.

- Вайль П., Генис А. «60-е. Мир советского человека». М., Новое литературное обозрение. 1998.

- Иконников А. «Архитектура Москвы. XX век». М., Московский рабочий. 1984.

- Иконников А. «Функция, форма, образ в архитектуре» М.: Стройиздат, 1986.

- Косенкова Ю. «Советский город 40-х — первой половины 50-х годов». Москва, 2000.

- Паперный В. «Культура Два» М., «Новое литературное обозрение». 1996.

- Полянский А. «Архитектурное творчество и стандартизация строительства». М., Издательство литературы по строительству. 1971.

- Проект Россия. № 15. Ревзин Г. Молитва в режиме отдыха. 2000.

- Проект Россия. № 16. Ревзин Г., Кафтанов А. От интернациональной архитектуры к архитектурному интернационализму. М., 2000

- Розанов Е., Ревякин В. «Архитектура музеев В. И. Ленина» М., Знание, 1986

- Рябушин А. «Гуманизм советской архитектуры» М.: Стройиздат, 1986.

- Швидковский О. Гармония взаимодействия. Архитектура и монументальное искусство. М.: Стройиздат, 1981.

- Яралов Ю. Самобытное в советском зодчестве. М., Знание, 1968.

- 20-Й век. Образцы истории отечественной архитектуры новейшего времени. Сборник статей. Российская академия архитектуры и строительных наук и НИИТАГ. М., 1996.

- Проблемы изучения истории советской архитектуры. Сборник статей. М., 1991.

При написании статьи была использована информация, полученная из устных бесед с Ахмедовым, Горячевым, Красильниковым, Кубасовым, Миняевым, Розановым и Синёвым.