Повесть о доме Тайра

Повесть о доме Тайра (яп. 平家物語 хэйкэ моногатари) — японский средневековый военный роман, повествующий о судьбе Тайра-но Киёмори и дома Тайра (Хэйкэ)[lower-alpha 1] на протяжении XII столетия[1]. Вдохновил огромное количество произведений разных жанров, что делает этот роман одним из наиболее влиятельных произведений японской литературы[2]. Известен во множестве вариантов, называется число около 100[1][3]. «Повесть» начинается с возвышения Тайра-но Тадамори в 1131 году и заканчивается казнью последнего наследника рода Тайра в 1199 году[1]. Темой романа считается буддийский принцип бренности сущего и кармическое возмездие[1].

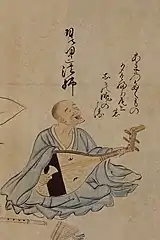

«Повесть» стала одним из первых произведений, распространяемых преимущественно бродячими сказителями бива-хоси (яп. 琵琶法師), благодаря чему она получила широкую известность как в крупных городах, так и за их пределами[3]. Это композитный текст, сочетающий особенности разных стилей, одновременно и исторический и художественный, на китайском и японском языке, в создание которого внесли вклад как народные массы, так и придворные и религиозные деятели[4][5].

Организация текста

Текст «Повести» обычно делят на свитки (яп. 巻 маки), которые могут подразделяться на главы (яп. 段 дан); при исполнении главы примерно соответствуют ку (яп. 句), в которых выделяют мелодические формулы (яп. 曲節 кёкусэцу)[4]. В Средние века порядок следования глав (и ку) неоднократно менялся, он не всегда был хронологическим[6]. Некоторые варианты упорядочены хронологически, но не имеют более высоких уровней организации[6].

Сюжет

«Повесть» начинается знаменитым предисловием, задающим тематику произведения[1][7][8]:

В отзвуке колоколов, оглашавших пределы Гиона[lower-alpha 2]

Бренность деяний земных обрела непреложность закона.

Разом поблекла листва на деревьях сяра в час успенья[lower-alpha 3] —

Неотвратимо грядёт увяданье, сменяя цветенье.

Так же недолог был век закосневших во зле и гордыне —

Снам быстротечных ночей уподобились многие ныне.

Сколько могучих владык, беспощадных, не ведавших страха,

Ныне ушло без следа — горстка ветром влекомого праха!Оригинальный текст (яп.)[показатьскрыть]祇園精舎の鐘の聲、諸行無常の響あり。沙羅雙樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる人も久しからず、唯春の夜の夢の如し。猛き者もつひには滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ。— Повесть о доме Тайра, перевод Александра Долина

Первые три свитка рассказывают о резком возвышении Тайра-но Киёмори и всего рода Тайра, периодически критикуя его за жестокость[1][9]. Киёмори, накопив могущества, пошёл сперва против отрёкшегося императора Го-Сиракавы, а затем — и против влиятельного рода Минамото (Гэндзи)[lower-alpha 4][2].

Тон «Повести» меняется после смерти монаха Сюнкана, сосланного лидера смуты Сисигатани: столицу разрушает смерч, а старший сын Киёмори погибает[10].

Свитки 4—6 описывают обстоятельства, которые способствовали стремительному падению рода Тайра: битва на мосту, сожжение монастыря Мии-дэра, перемещение столицы из Хэйан-кё в Фукухара-кё и сожжение сыном Киёмори храмов Нары[10]. Шестой свиток заканчивает детальное описание кармического возмездия Киёмори: мучительной смерти от лихорадки[10]. Главным героем повествования становится Кисо-но Ёсинака[11].

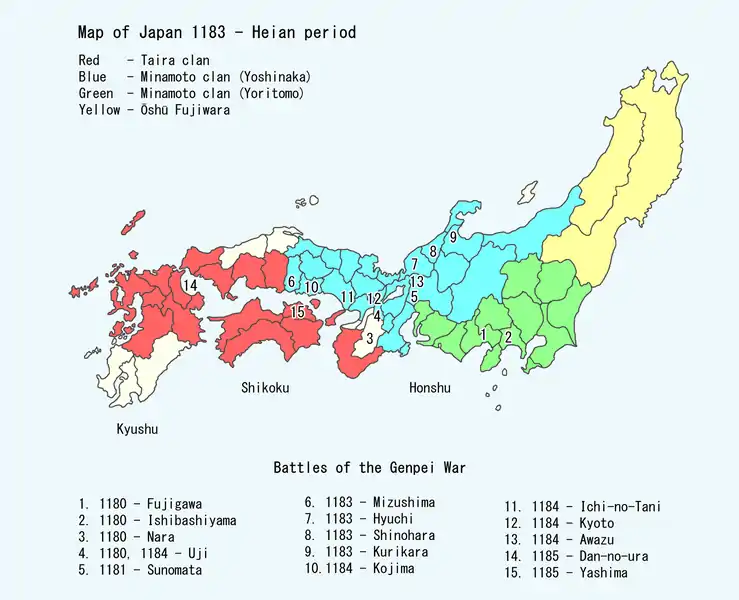

Вторая половина «Повести» говорит о победе Минамото над родом Тайра в серии сражений: в 7 свитке Кисо-но Ёсинака изгоняет их из столицы[10][9]. Роль главного героя переходит к Минамото-но Ёсицунэ: в 8 и 9 свитках он разбивает армию Тайра в Битве при Ити-но-тани, а в 11 он топит остатки войск Тайры и малолетнего Императора Антоку в Битве при Данноуре[10][11]. Фокус повествования тем не менее остаётся на роде Тайра[2].

Дальнейшее повествование зависит от версии: в большинстве 11-й свиток и всё произведение завершают описания казней наследников рода, но в наиболее популярном из них, «Какуити-боне», помимо этого есть ещё и 12-й свиток, описывающий всё произошедшее с точки зрения дочери Киёмори, Токуко[10]. В нём Токуко мирится с Го-Сиракавой[12].

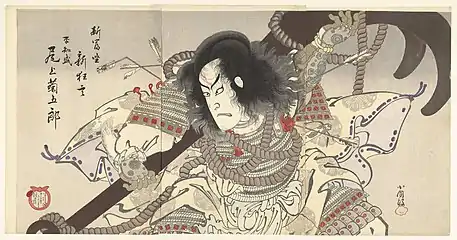

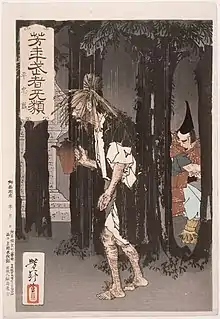

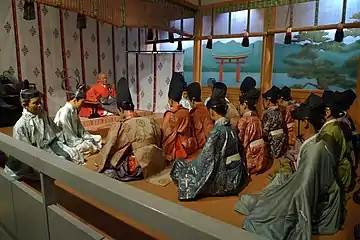

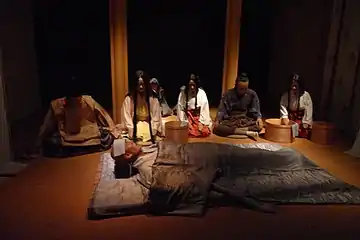

- Сцены из музея Хэйкэ в Такамацу

Годы процветания Тайра

Годы процветания Тайра Сигэхира сжигает Большого Будду

Сигэхира сжигает Большого Будду Киёмори умирает от лихорадки

Киёмори умирает от лихорадки Император Антоку бросается в воду

Император Антоку бросается в воду

Ключевые фигуры

Основные герои произведения[13].

Императорская семья

- Император Тоба — отрёкшийся император, отец Императора Го-Сиракавы.

- Император Го-Сиракава — отрёкшийся император, отец Императора Нидзё и Принца Мотихито.

- Принц Мотихито — лидер восстания против власти рода Тайра, начавшего войну.

- Кэнрэймонъин (Токуко), дочь Киёмори, мать Императора Антоку.

- Император Антоку — удерживаемый Тайра малолетний император, которого топят в битве при Данноуре.

- Император Го-Сиракава — отрёкшийся император, отец Императора Нидзё и Принца Мотихито.

- Ниидоно — бабушка Императора Антоку, утопившаяся вместе с ним.

Тайра (Хэйкэ)

- Тадамори — прежний глава рода Тайра, отец Киёмори.

- Киёмори — глава рода Тайра.

- Сигэмори — рано умерший старший сын Киёмори.

- Корэмори — старший сын Сигэмори, покончивший с собой после принятия монашества.

- Рокудай / Такакиё — последний наследник рода Тайра.

- Корэмори — старший сын Сигэмори, покончивший с собой после принятия монашества.

- Мунэмори — сын Киёмори, глава рода Тайра после смерти Сигэмори.

- Сигэхира — сын Киёмори, ответственный за сожжение Нары; казнён после битвы при Ити-но-тани.

- Ацумори — племянник Киёмори, погибший в битве с Кумагаи Наодзанэ в юном возрасте.

- Сигэмори — рано умерший старший сын Киёмори.

- Киёмори — глава рода Тайра.

Минамото (Гэндзи)

Духовенство

- Монгаку — монах, подговоривший Ёритомо поднять восстание против Тайра.

- Сюнкан — участник смуты Сисигатани, сосланный на Кикайгасиму и умерший там.

Жанр

Жанр «Хэйкэ-моногатари» однозначно определить невозможно, так как это произведение сочетает черты гунки (военной эпопеи), хроники, моногатари и других жанров[14]. Текст «Повести» не однороден, он включает исторические и художественные элементы; некоторые его фрагменты близки к официальным хронологиям, другие — к устной истории; в него включены письменные молитвы (яп. 願文), императорские повеления, официальные письма (яп. 牒状), песенные сказания, стихотворения в жанрах вака, имаё и роэй; стилистически в этом произведении нередко смешиваются китайская антитеза, характерная для пышного исторического нарратива, буддийские речи для богослужения и манера повествования, типичная для японских придворных любовных романов[15]. Помимо этого, в текст включены рассказы, не имеющие отношения к самураям, где главными действующими лицами являются женщины и священники[16]. До периода Мэйдзи жанр «Хэйкэ-моногатари» обычно не определяли, либо указывали, что это «историческое» произведение[6].

Жанры «рэкиси-моногатари», «гунки» и «гунки-моногатари», к которым нередко относят «Повесть» — современный конструкт, объединяющий произведения по предмету изображения, а не по стилистическим соображениям или теме[17][18]. Применение этих терминов к средневековым работам не вполне корректно[18]. Также «Повесть» иногда называют исторической хроникой, указывая на то, как близки многие части первого свитка придворным историческим сказаниям, однако современные «Повести» произведения этого жанра никогда не содержат батальных сцен и обычно не имеют общей темы[19].

Деление произведений периодов Камакура и Муромати на жанры затруднено: в отличие от хэйанской литературы, чётко разделявшей произведения по жанру, языку, литературному стилю, социальному классу и географическому региону, произведения «самурайской» эпохи существовали в едином пространстве без очерченных границ[20]. Помимо этого, следует учитывать большое влияние рассказчика на тон и даже сюжет произведения: «Повесть» разных бива-хоси могла значительно отличаться, даже если основывалась на одном и том же варианте[21].

Темы

Роль женщин в «Повести» зачастую затмевается по причине приписывания к «мужскому» жанру гунки[22]. В литературоведении женский вклад в «Хэйкэ-моногатари» широко известен, и 12-й свиток версии «Какуити-бон» особенно сильно подчёркивает их важность, в том числе вклад в создание этого произведения[22][8]. Если сравнить «Какуити-бон» с более ранними военными хрониками вроде Сёмонки и Муцуваки, то становится очевидно, насколько меньше внимания в них уделено женской точке зрения[22].

Буддийская тематика пронизывает «Повесть» как в авторской речи, так и в словах её героев и даже батальных сценах, однако это произведение нельзя интерпретировать как аллегорию[7][8]. Наиболее ярко она проявляется в эпиграфе, главе «Гио» и истории Корэмори[16]. Война Минамото и Тайра изменила также и буддизм: в отличие от времён Хэйана, когда буддийские практики использовались в основном в надежде получить преимущества в земной жизни, в период Камакура распространилось убеждение, что мир погрузился в «Конец Закона», маппо, и спасение теперь возможно только личное и только после смерти[23].

Ни один из трёх главных героев «Хэйкэ-моногатари» не похож на хэйанских главных героев вроде прекрасного и умнейшего принца Гэндзи, всех их рассказчик безустанно критикует за нарушение религиозных запретов, жестокость, глупость, невежество и внешнюю неказистость[11]. Образы императоров в «Повести» также совсем разные: в «Какуити-боне» отрёкшийся Го-Сиракава мало себя проявляет, однако в «Энкё-боне» он часто играет главную роль[24]. Император Такакура же во всех вариантах представлен как идеализированный правитель, годы царствования которого изобильны и гармоничны[25]. Гармония инь и ян считалось важной в аристократическое время, однако после краха аристократии в период Камакура китаизированная традиция стала отступать в тень, так что к XX столетию многие космологические и даосские аспекты ранних текстов перестали считываться[26].

Современные читатели видят в «Повести» отход от хэйанской китаизированной литературной и научной традиции и возврат к местной, японской (это особенно характерно для литературоведов), причём в народном понимании двигателем этого возврата считают самурайское сословие[27]. Другими такими краеугольными камнями «японскости» считаются Манъёсю и Кодзики периода Нара, а также императорские сборники вака и Повесть о принце Гэндзи времён Хэйана[27].

Варианты

Как и многие произведения классического и средневекового периодов, «Повесть» существует во множестве вариантов[28][2]. Включённые в текст документы при этом обычно передаются от варианта к варианту слово в слово[29]. Документы призваны укрепить ощущение историчности текста, однако на практике не все из них действительно существовали[30].

Какуити-бон

Самый известный вариант, «Какуити-бон», также чаще всего переводится на западные языки[31]. Содержит 13 свитков[32]. Он был сформирован музыкантами гильдии Тодо-дза, игравшими на биве, и скорее всего основную часто работы проделал сам мастер Какуити[22]. Согласно пометкам на копиях манускрипта, версия Какуити была исполнена им в 1370 и 1371 годах, то есть примерно через 150 лет после создания «Повести»[33][2]. Имеется шесть манускриптов «Какуити-бона»[34].

Этот вариант обычно относят к типу «катарибонкэй», передаваемому изустно[31]. Какуити помимо руководства гильдией был и знаменитым исполнителем, поэтому его версия «Хэйкэ-моногатари» является одновременно и педагогическим инструментом и выражением его артистического таланта[35]. Храм Энряку-дзи оказывал покровительство Какуити и возможно, что запись его варианта позволила храму проконтролировать исполнение «Повести»[35]. Также запись «Какуити-бона» могла упрочнить связь гильдии с сёгунскими властями[36].

Во время создания манускрипта Какуити пел текст, который зрячий слушатель тут же записывал официальным камбуном, по окончании работы на свитках сделана помета, что видеть его могут только сам Какуити, его ученики и близкие к нему помощники[35]. Какуити был знаменитым музыкантом, что помогло «Повести» завоевать огромную известность[2].

Энкё-бон

«Энкё-бон», «Энгё-бон» (яп. 延慶本) — самый древний из дошедших до нас вариантов «Повести», в нём сохранились самые старые известные фрагменты её текста[37][31]. Содержит 6 свитков; «Окропление главы» в нём отсутствует[34]. Известно, что священники храма Нэгоро-дзи копировали его в 1309—1310 и в 1419—1420 годах[38]. Название происходит от названия периода 1308—1311 годов, когда он появился[4].

Структура и стиль повествования «Энкё-бона» сильно отличаются от «Какуити-бона», благодаря чему эта версия получила значительное внимание литературоведов в 1990—2000-х годах[31]. К примеру, боевые сцены в «Энкё-боне» значительно детальнее, чем в «Какуити-боне»[39]. В то же время этот вариант также представляет собой компиляцию более ранних версий[40].

Гэмпэй-тодзёроку

Имеются и другие варианты этого произведения с более детальными батальными сценами, к примеру «Гэмпэй-тодзёроку» 1337 года[39][36]. В отличие от «Какуити-бона», здесь и в «Энкё-боне» много сцен выкрикивания имён воинов («нанори»), а буддийская тема недолговечности и непостоянства блекнет перед пышными описаниями побед и заявлениями о воинской чести[41]. При этом в данном варианте всего 8 глав, из которых сохранились лишь 5[36].

Другая отличительная черта «Гэмпэй-тодзёроку» — региональный фокус: «Какуити-бон» рассказывает историю с точки зрения ностальгирующего столичного жителя, а в «Гэмпэй-тодзёроку» основное внимание уделено происходящему в Тибе[42]. Этот текст относится к типу ёмихонкэй[36].

Гэмпэй-дзёсуики

«Гэмпэй-дзёсуики» — один из самых пространных: он содержит 48 свитков против обычных 11—12[22]. Большая длина этого варианта отчасти обусловлена включением нескольких версий одного и того же события[36]. Данное произведение может считаться как вариантом «Хэйкэ-моногатари», так и самостоятельной работой[43].

«Гэмпэй-дзёсуики» известен с токугавских времён, когда он использовался как основа для официального текста «Повести», но появился он, скорее всего, в начале Муромати (XIII—XIV век)[22][36][44]. Его обычно относят к ёмихонкэй, по форме он напоминает официальную хронику[22]. Включает «Окропление главы»[34].

Другие варианты и связанные произведения

«Сибу-кассэндзё-бон» (яп. 四部合戦状本) также может рассматриваться как региональный вариант «Повести»[42]. Содержит 12 свитков, включая «Окропление главы»; написан на китайском[34].

«Нагато-бон» содержит 20 свитков, в том числе «Окропление главы»[34]. Обычно считается версией-ёмихонкэй, создан в начале периода Муромати, но самая ранняя сохранившаяся версия относится к периоду Эдо, концу XIX — началу XV века[36][44]. Здесь превалирует региональная точка зрения западной части Японии и побережья Внутреннего Японского моря[28].

«Ясиро-бон» — старейшая версия типа катарибонкэй[36]. Сохранился в трёх манускриптах периода Эдо с 12 свитками, однако ни один из них не полон[34]. «Окропление главы» отсутствует[36].

«Хякундзюкку-бон» также относится к катарибонкэй и не содержит «Окропление главы»; её текст состоит из 120 ку, собранных в 12 глав[36].

Такие произведения, как Сога моногатари, обычно считаются самостоятельными, но содержат длинные фрагменты, идентичные текстам в вариантах «Хэйкэ-моногатари»[29].

История создания

Историческая справка

Война Тайра и Минамото — одно из важнейших событий японской истории, обычно рассматриваемое как её переломный момент: власть аристократии перешла к военным феодалам, классическую литературу сменила средневековая, расширилось влияние буддизма; это самый широко освещённый в литературе средневековый конфликт[45]. Все варианты «Повести» указывают на войну Гэмпэй как на конец эпохи и демонстрируют жизнь Тайра как гротескную иллюстрацию к аристократическому периоду, закончившемуся его полным уничтожением[46]. Эта война стала первым за века крупным конфликтом, затронувшим столичный регион, а многие друзья и родственники оказались по разные его стороны[47]. Одновременно с этим, военачальники как Минамото, так и Тайра, не были выходцами из киотоской аристократии[48].

Война оставила в литературе Японии глубокий след. Аристократия и религиозные деятели продолжили доминировать в культурной сфере, поэтому они отреагировали на изменение своего статуса потоком грустных стихотворений-вака, в том числе написанных после ухода в полное или частичное отшельничество в отдалённых регионах (характерный пример последнего — поэзия Сайгё)[49]. Параллельно с этим новый порядок очертил для аристократов отличия их собственной культуры от культуры самураев, о чём они не задумывались, когда были у власти[50]. И, наконец, слом социального порядка вызвал повышенный интерес к истории и историографии, причинам и последствиям исторических событий и направлении развития общества[51].

Точное время создания «Повести» неизвестно, вероятнее всего первая половина XIII века[33][52]. Ранее была распространена версия, что это произведение намного старше (1190—1204 годы), основанная на упоминании в дневнике Кудзё Митиэ «Хэйкэ-ки» или хроник Хэйкэ, однако, скорее всего, это выражение означает дневники представителей рода Тайра, материал которых позже был включён в «Хэйкэ-моногатари»[33]. Вероятно, что «Повесть» сочиняли в мирные годы после восстания сёгунов против императорской власти, когда воспоминания о войне Тайра и Минамото были ещё свежи в памяти участников (в том числе женщин из рода Тайра), а хэйанский двор переживал краткий культурный подъём, включавший вернувшихся туда членов дома Тайра[53]. В это время ни название, ни текст «Повести» не устоялись, она существовала в виде отрывков неопределённой длины и без ясного сюжета[54].

- Расстановка сил на 1183 год: красное — земли Тайра, голубое — Минамото-но Ёсинаки, зелёное — Минамото-но Ёритомо. Цифрами обозначены крупные битвы

Появление «Повести»

Первый известный прототип нескольких фрагментов «Повести» — книга в шести свитках «Дзисё-моногатари» (яп. 治承物語), имевшая намного более узкую тематику; в 1259 году она содержала уже 8 свитков и была упомянута под именем «Хэйкэ-моногатари», однако этот текст ещё не был «Повестью» в современном смысле[54][52]. Его читали и перечитывали уже не только симпатизирующие Тайра придворные, но и люди из религиозных кругов, имевших разные мнения насчёт воевавших сторон[54].

В начале XIV столетия возникает первый вариант «Повести» в нынешнем виде, «Энкё-бон»; в этот период текст распространялся в храмах и монастырях, где получил многочисленные дополнения, основанные на учениях таких буддийских школ, как Тэндай и Сингон[37][55]. В 1920—1950-х годах превалировала мифологизированная версия создания «Повести», приведённая в «Записках от скуки»: опальный придворный учёный Юкинага надиктовал текст сказителю по имени Сёбуцу[56]. При этом текстологические исследования Ёко Сакураи опровергают её: в копии, снятой со свитков «Энкё-бона» в 1420 году, уже присутствуют разговорные формулы, характерные для сказителя Какуити, автора наиболее известного варианта «Какуити-бон»[37]. Таким образом, «Повесть» сформирована как письменной, так и устной передачей, и классификация фрагментов по признаку передачи (катарибонкэй/ёмихонкэй) очень условна[37].

Изустная передача бродячими сказителями характеризует средневековые японские произведения, тогда как хэйанские тексты распространялись только письменно, а следовательно намного медленнее, начиная с «Хэйкэ-моногатари» же произведения смогли получить небывало широкую аудиторию благодаря бива-хоси[57][58]. Первое упоминание исполнения «Хэйкэ-моногатари» музыкантом с бивой относится к 1297 году[42]. В 1309 году впервые встречается описание такого представления: слепой сказитель Дайсимбо исполнил «Повесть» в храме Кофуку-дзи; также имеется указание на то, что Дайсимбо исполнял ныне утраченный фрагмент «Повести», «Аямэ», вместе с Какуити[42]. К 1340-м годам в дневниках аристократов появляются заметки, сравнивающие разных исполнителей[42].

Анонимные бива-хоси — самые известные, но не единственные исполнители «Повести»: помимо них её исполняли и известные музыканты (в частности, они выступали в аристократических домах), что означает контроль со стороны высокоучёных религиозных фигур[59]. Кроме того, о самих бива-хоси в дотокугавское время известно крайне мало: например, возможно, что не все они были слепыми[55].

Бива-хоси

Бива-хоси Записки от скуки

Записки от скуки

Распространение

Золотой век «Повести» пришёлся на середину XV столетия, когда её исполняли повсеместно и регулярно, от дворца до храма, от банкетного зала и до оживлённой улицы[42][2]. В дневнике Норитоки Ямасины упомянуто одновременное исполнение 81 музыкантами, включая мастера гильдии[17]. В 1462 году в Киото было от 500 до 600 бива-хоси, исполнявших «Хэйкэ-моногатари»[17]. Множество бива-хоси работало и в провинции[60].

После войны годов Онин внимание к «Повести» ослабло, постепенно её заменили представления театров но и кёгэн[2]. Она постепенно стала авторитетным текстом, который часто читали и цитировали[17]. Её широкое распространение, а также тот факт, что «Хэйкэ-моногатари» повествовала о конкретном историческом событии, помогли жителям отдалённых мест сформировать коллективную идентичность с горожанами, подкреплённую общностью образа этого исторического события[3].

«Повесть» вдохновила не только отдельные произведения вроде «Адзума кагами», но и целые жанры, включая длинные моногатари о жизни отдельных воителей, танец под речитатив ковакамаи и драматические представления театров но, кабуки и дзёрури[61][2]. В репертуаре но сюжеты «Повести» занимают более 1/10 современного репертуара (около 33 спектаклей)[62].

Идеи в ней черпали такие авторы как Акутагава Рюноскэ, Киётэру Ханада, Ясуси Иноуэ, Кикути Кан, Дзюндзи Киносита, Кода Рохан, Мори Огай, Сайсэй Муро, Кафу Нагаи, Митико Нагаи, Анго Сакагути, Харуми Сэтоути, Рётаро Сиба, Хогэцу Симамура, Катай Таяма, Масакадзу Ямадзаки[63]. Существует несколько манга-адаптаций «Хэйкэ-моногатари», по ней поставлено множество фильмов[64]:

- Кукольный спектакль Нингё рэкиси супэкутакуру Хэйкэ моногатари NHK 1993—1995,

- «Врата ада», фильм 1953 года

- «Новая повесть о доме Тайра», фильм 1955 года

- «Минамото Ёсицунэ», фильм 1955 года

- «Новая повесть о доме Тайра: Ёсинака о мэгуру саннин но онна», фильм 1956 года

- «Новая повесть о доме Тайра: Сидзука и Ёсицунэ», фильм 1956 года

- «Минамото Куро Ёсицунэ, фильм 1962 года

- «Кайдан», фильм 1964 года

- «Новая повесть о доме Тайра», сериал 1972 года

Изучение

«Повесть» начали изучать в период Эдо: в 1689 году появился комментарий к варианту «Гэмпэй-дзёсуики» под названием «Санко Гэмпэй-дзёсуики» (яп. 参考源平浄水器), на который опирались многие литературоведы периода Мэйдзи[6]. Учёные периодов Мэйдзи и Сёва пытались определить место «Повести» в мировой литературе и поместить её в литературный канон новой, современной Японии[6].

Пионеры текстологических исследований «Повести» — Яити Хага, Татибана Сэнсабуро (яп. 立花銑三郎), Миками Сандзи и Такадзу Кувасабуро (яп. 高津鍬三郎), опубликовавшие в 1891 году книги «Отечественная хрестоматия» (яп. 国文学読本) и «История японской литературы» (яп. 日本文学史)[65]. В этот период исследовательский фокус находился на передаваемых устно фрагментах и варианте «Какуити-бон», а своей задачей учёные видели изучение текста с литературоведческой стороны, так как его историчность они отрицали[65] (в Средние века «Хэйкэ», напротив, считали надёжным и объективным пересказом событий войны)[66]. Развернулись дебаты относительно того, можно ли назвать «Повесть» эпосом[65].

Современное литературоведческое изучение «Повести» началось в 1910-х годах с фундаментального труда лингвиста и историка Ёсио Ямады 1911 года[33][65]. Ямада был крупнейшим хэйкэведом, поэтому его взгляды долгое время были общепринятыми, в том числе и то, что «Повесть» создана до периода Дзёкю (до 1219 года)[33]. Он выполнил тщательное филологическое исследование нескольких вариантов этого произведения и пытался расположить их в своеобразную генеалогию[65]. При этом Ямада ориентировался только на формальные критерии, такие как датировка и наличие в тексте «Окропления главы»[40]. Также он предположил, что более ранние, утерянные варианты «Хэйкэ-моногатари» содержали три свитка[40].

Работу Ямады продолжили сразу несколько учёных, среди которых Садаити Такахаси, Токудзиро Томикура, Хатиро Сасаки, Каору Ацуми и Ясуаки Нагадзуми[61]. Именно эти литературоведы начали разделять «Повесть» на бинарные противопоставления: фрагменты, передаваемые изустно по памяти, художественные, на японском, женские (катарибонкэй), и читаемые с листа, исторические, на камбуне, мужские (ёмихонкэй)[61]. Автоматически приписывать эти атрибуты катарибонкэй и ёмихонкэй некорректно: в разных вариантах «Повести» один и тот же фрагмент может относиться к разным типам; катарибонкэй может содержать много камбуна, но правила чтения камбуна делают его очень похожим на устный японский[67]. Писатели (и писательницы) периода Хэйан не обязательно выбирали «присущий» своему гендеру язык[68].

Примечания

Комментарии

- японское чтение иероглифа 平 — «Тайра», Китайское чтение — «Хэй»; «кэ» — китайское чтение иероглифа 家, означающего «семья, род»

- Легендарные серебряные и хрустальные колокола монастыря Гион (Джетавана-вихара)

- По легенде, в момент смерти Будды цветы сала, до того оранжевые, стали белоснежными

- Китайское чтение иероглифа 源 — «Гэн», японское — «Минамото»

Источники

- Bialock, 2016, p. 295.

- Watson&Shirane, 2006, p. 5.

- Oyler, 2006, p. 1.

- Oyler, 2006, p. 5.

- Kato, 2014, p. 261—262.

- Oyler, 2006, p. 6.

- Keene, 2007, p. 88.

- Shirane&Arntzen, 2007, p. 707.

- Shirane&Arntzen, 2007, p. 706.

- Bialock, 2016, p. 296.

- Kato, 2014, p. 259.

- Watson&Shirane, 2006, p. 6.

- Shirane&Arntzen, 2007, p. 708.

- Bialock, 2016, p. 297, 299.

- Bialock, 2016, p. 299.

- Watson&Shirane, 2006, p. 4.

- Bialock, 2016, p. 304.

- Oyler, 2006, p. 18.

- Bialock, 2016, p. 298—299.

- Oyler, 2006, p. 24.

- Oyler, 2006, p. 25—26.

- Bialock, 2016, p. 297.

- Kato, 2014, p. 214.

- Bialock, 2007, p. 4.

- Bialock, 2007, p. 4—5.

- Bialock, 2007, p. 5—7.

- Bialock, 2007, p. 3.

- Bialock, 2007, p. 2.

- Oyler, 2006, p. 17.

- Oyler, 2006, p. 17—18.

- Oyler, 2006, p. 14.

- Bialock, 2007, p. xiii.

- Bialock, 2016, p. 300.

- Bialock, 1999, p. 73.

- Oyler, 2006, p. 15.

- Oyler, 2006, p. 16.

- Bialock, 2016, p. 302.

- Bialock, 2016, p. 301—302.

- Bialock, 2016, p. 297—298.

- Bialock, 1999, p. 76.

- Bialock, 2016, p. 298.

- Bialock, 2016, p. 303.

- Oyler, 2006, p. 16—17.

- Bialock, 2007, p. xiv.

- Oyler, 2006, p. 1, 138.

- Oyler, 2006, p. 1—2.

- Oyler, 2006, p. 3.

- Kato, 2014, p. 209.

- Kato, 2014, p. 216.

- Kato, 2014, p. 216—217.

- Kato, 2014, p. 217.

- Oyler, 2006, p. 8.

- Bialock, 2016, p. 300, 301.

- Bialock, 2016, p. 301.

- Oyler, 2006, p. 13.

- Bialock, 1999, p. 75.

- Oyler, 2006, p. 1, 2.

- Kato, 2014, p. 218.

- Oyler, 2006, p. 12—13.

- Kato, 2014, p. 257.

- Oyler, 2006, p. 9.

- Watson&Shirane, 2006, p. 205.

- Watson&Shirane, 2006, p. 206.

- Watson&Shirane, 2006, p. 207.

- Oyler, 2006, p. 7.

- Shirane&Arntzen, 2007, p. 705.

- Oyler, 2006, p. 9—10.

- Oyler, 2006, p. 11.

Литература

- David T. Bialock. Heike Monogatari // Medieval Japanese writers. — Detroit, Mich: Gale Research, 1999. — (Dictionary of literary biography). — ISBN 978-0-7876-3097-3.

- David T. Bialock. Eccentric spaces, hidden histories: narrative, ritual, and royal authority from The chronicles of Japan to The tale of the Heike. — Stanford, Calif: Stanford University Press, 2007. — (Asian religions & cultures). — ISBN 978-0-8047-5158-2.

- The Cambridge history of Japanese literature. — Cambridge: Cambridge University Press, 2016. — ISBN 978-1-107-02903-3.

- Shuichi Kato. History of japanese literature: the first thousand years.. — Palgrave Macmillan, 2014. — ISBN 978-1-349-03084-2.

- Donald Keene. The pleasures of Japanese literature. — New York: Columbia University Press, 2007. — ISBN 978-0-231-06736-2 978-0-231-06737-9.

- Elizabeth Oyler. Swords, oaths, and prophetic visions: authoring warrior rule in medieval Japan. — Honolulu, Hawaii: University of Hawaiì Press, 2006. — ISBN 978-0-8248-2922-3.

- Traditional Japanese literature: an anthology, beginnings to 1600. — New York: Columbia University Press, 2007. — (Translations from the Asian classics). — ISBN 978-0-231-13696-9.

- The tales of the Heike. — New York: Columbia University Press, 2006. — (Translations from the Asian classics). — ISBN 978-0-231-13802-4 978-0-231-51083-7.

Ссылки

- «Повесть о доме Тайра», перевод с японского И. Львовой (Ирины Иоффе), перевод стихов Александра Долина