Национальная революция

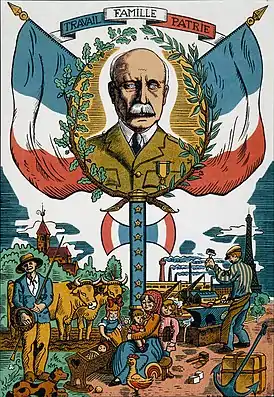

Национальная революция (фр. Révolution nationale; французское произношение: [ʁevɔlysjɔ̃ nɑsjɔnal]) ― официальная идеологическая программа режима Виши во главе с маршалом Филиппом Петеном, которая была провозглашена в июле 1940 года, после подписания Компьенского перемирия. Поражение дало маршалу и его сторонникам возможность коренным образом преобразовать французское общество. Отмена республиканских институтов, осуждение либерального капитализма и отрицание прав человека составили основу «Национальной революции». Идеологию нового режима могут охарактеризовать несколько следующих основных пунктов: национализм; коллективизм; антиэгалитаризм; антиинтеллектуализм; недоверие к индустриализации; призыв к единению нации посредством обращения к традиционным ценностям (что нашло отражение в девизе Французского государства ― «Труд, семья, Отечество»)[1][2].

.svg.png.webp)

Режим Петена также характеризовался антипарламентаризмом, неприятием конституционного разделения властей, культом личности, ксенофобией, антисемитизмом, социальным консерватизмом, корпоративизмом, отказом от ценностей модерна и декларациями о необходимости преодоления классовых конфликтов. Несмотря на своё название, данный идеологический проект был скорее реакционным, чем революционным, поскольку он выступал против большинства социальных изменений, привнесённых в результате Великой французской революции[3].

Правительство Петена приняло ряд репрессивных мер против «нежелательных лиц»: евреев, «метэков» (иммигрантов), масонов и коммунистов. Преследование этих четырёх групп было идеологически обосновано концепцией Шарля Морраса об «Антифранции» или «внутренних иностранцах», к которым он относил «четыре союзные друг другу группы: протестанты, евреи, масоны и иностранцы». Режим также преследовал цыган, гомосексуалистов и левых активистов. Режим Виши подражал расовой политике нацистской Германии, а также проводил политику поощрения рождаемости, направленную на возрождение «французской расы», хотя и все эти мероприятия по своему масштабу и содержанию не стояли близко с программой евгеники, которую осуществляли нацисты. Не последнее место в идеологии Виши занимала поддержка любительского спорта, который противопоставлялся профессиональному.

Идеология

Официальная идеология Французского государства включала в себя адаптированные элементы идейной базы французских ультраправых (к которым относились монархисты и интегралисты Шарля Морраса). Идеология и практика вишистов родилась в ходе кризиса, порождённого в результате поражения Франции. Она характеризовалась следующими отличительными чертами:

- Слияние законодательной и исполнительной власти: конституционные законы[4], разработанные маршалом Петеном 11 июля 1940 года, давали ему «больше власти, чем была у Людовика XIV» (со слов, Анри дю Мулена де Лабартета, эта оценка принадлежит самому Петену). Маршал, помимо прочего, получил право разрабатывать новую конституцию.

- Антипарламентаризм и отказ от многопартийности.

- Культ личности: образ маршала Петена изображался на монетах и марках, его рисовали на стенах или представляли в скульптурах. Песня в его честь ― Maréchal, nous voilà ! ― стала неофициальным государственным гимном. Всячески превозносилась идея преданности маршалу и необходимость подчинения своему начальству.

- Корпоративизм и введение трудовой хартии. Подавление профсоюзов, на смену которым пришли корпорации, организованными по отраслям производства, а также отмена права на забастовку.

- Стигматизация тех, кого считали ответственными за военное поражение. Особенный накал страстей здесь выразился во время Риомского процесса (1942―1943 гг.). В качестве обвиняемых выдвигались политические деятели Третьей республики, особенно представители Народного фронта (и это несмотря на то, что левое правительство Леона Блюма начало подготовку Франции к войне). В предательстве национальных интересов винили также коммунистов и евреев. В число конкретных лиц, которым было предъявлено официальное обвинение, вошли Леон Блюм, Эдуард Даладье, Поль Рейно, Жорж Мандель и Морис Гамелен.

- Антисемитизм. Евреи, как граждане Франции, так и неграждане, исключались из французской нации. Им запрещалось устраиваться на государственную службу. Первый Статут о евреях был обнародован 3 октября 1940 года. Тысячи натурализованных евреев были лишены гражданства. Всем евреям было предписано носить жёлтый значок. Система Numerus Clausus резко ограничила их присутствие в университете, а также среди врачей, юристов, режиссёров, банкиров или мелких торговцев. Вскоре список запрещённых работ значительно расширился. Менее чем за год более половины представителей еврейского населения Франции были лишены каких-либо средств к существованию[5]. Сначала евреи-иностранцы, а затем и все остальные евреи были сначала заключены в концентрационные лагеря во Франции, а после были депортированы в лагерь для интернированных Дранси, откуда их впоследствии отправили в нацистские концентрационные лагеря.

- «Органицизм» и отказ от классового конфликта.

- Обращение к традиционным ценностям. Республиканский девиз «Свобода, равенство, братство» («Liberté, Egalité, Fraternité») был заменен консервативным девизом «Труд, семья, Отечество» («Travail, Famille, Patrie»).

- Отказ от культурного модернизма, нивелирование социального превосходства интеллектуальной и городской элиты. Программа деурбанизации под названием «назад к земле» (которая, впрочем, убедила вернуться из городов в деревню не более 1 500 человек[6]).

Эта политика не была прямо навязана Франции со стороны руководства Германии. Правительство Виши проводила её добровольно в рамках Национальной революции, а Германия вообще сравнительно мало вмешивалась во внутренние дела Франции в течение первых двух лет после перемирия, покуда вишисты справлялись с поддержанием общественного порядка. Нацисты с подозрением относились к тем аспектам идеологии Национальной революции, которые обращались к французскому патриотизму. Оккупационная администрация на севере страны запрещала ветеранам Виши и официальным молодёжным организациям посещать оккупированную зону[7].

Общественная поддержка

Идеология Национальной революции особенно привлекала три группы людей. Петенисты поддерживали лично маршала Петена, считавшегося в то время героем битвы при Вердене. Умеренные коллаборационисты (collaborateurs) выступали за сотрудничество с нацистской Германией, но руководствовались преимущественно оппортунистическими, а не идейными соображениями. Радикальные коллаборационисты (collaborationistes) были сторонниками французского фашизма.

При этом сторонники сотрудничества с нацистами не обязательно были сторонниками Национальной революции, и наоборот. Пьер Лаваль, к примеру, был коллаборационистом, но скептически относился к идейной стороне Национальной революции, в то время как другие, такие как Максим Вейган, выступали против сотрудничества с Германией, но при этом поддерживали Национальную революцию, считая, что только обновлённая Франция сможет отомстить немцам за своё поражение[8].

Тех, кто поддерживал идеологию Национальной революции, а не личность самого Петена, можно, в свою очередь, также разделить на три большие группы: во-первых, это были контрреволюционеры и реакционеры; во-вторых, сторонники французского фашизма; в третьих ― реформаторы, которые увидели в новом режиме возможность обновления системы государственной власти. К последнему течению также относились такие оппортунисты, как, к примеру, журналист Жан Люшер, который увидел в новом режиме карьерные перспективы для себя.

- «Реакционеры», в строгом смысле этого слова, были всеми теми, кто мечтал вернуться к «былым временам», при этом и среди них не было согласия, к каким именно:

- до 1936 года и правления Народного фронта;

- до 1870 года и учреждения Третьей республики;

- или даже до 1789 года и начала Французской революции.

Все они, однако, были представителями контрреволюционнго течения французских ультраправых. Наиболее старшими из них были легитимисты и монархисты из Французского действия (AF). Их настроения хорошо отражает восклицание Шарля Морраса по поводу распада республики: «Какой божественный сюрприз!». Хотя при этом режим Виши также получил поддержку со стороны широких слоёв либерально настроенных орлеанистов и, в частности, их рупора, газеты Le Temps[8].

- Сторонники «французского фашизма» критиковали режим Виши и Морраса за то, что те не желали национал-социализма для Франции[8]. Они выступали против конкретных проявлений традиционалистской составляющей режима, в частности, против клерикализма или «наивного скаутского движения». Однако они всё же считали, что Национальная революция готовит «возрождение» французского общества. Фашисты были самыми радикальными коллаборационистами. К такому крылу сторонников Виши относились Марсель Деа и его Народное национальное объединение (RNP), Жак Дорио и его Французская народная партия (PPF), Эме-Жозеф Дарнан и его Служители ордена легионеров (SOL), Марсель Бюкар и его Франсистская партия (первоначально финансируемая Бенито Муссолини), а также члены террористической группы Кагуль, финансируемой Эженом Шуэлером (основателем косметической группы L'Oréal). Некоторые причисляют к этой же группе писателей Робера Бразийяка, Луи-Фердинанда Селина или Пьера Дриё ла Рошеля и Филиппа Анрио, который вёл программу на Радио Париж.

- Реформаторы, которые желали проводить новую социальную и экономическую политику, играли важную роль во французской политике ещё в межвоенный период. Среди них были «нонконформисты 1930-х годов», христианско-демократические персоналисты, неосоциалисты, «планисты», «младотурки» из Радикальной социалистической партии, технократы (Groupe X-Crise) и т. д. Одновременно из этих кругов вышли и многие борцы Сопротивления. Большинство из них не были принципиальными антидемократами, они только утверждали, что были вынуждены действовать в рамках, установленных режимом Виши. Среди них многие были простыми оппортунисты, желавшими быстро сделать себе карьеру. Они предлагали самые разные и зачастую противоречивые рецепт для политических реформ: коммунализм, введение кооперативов или корпораций, «возвращение к земле», плановую экономику, правление технократов и т. д. Среди конкретных представителей здесь стоит выделить Рене Белена, министра производства и труда, Люсьена Ромье, Жерара Барде, члена X-Crise Пьера Пушё, Франсуа Леидё, Ив Бутилье, Жака Барно. Реформаторы группировались вокруг Школы государственных служащих в Урьяже (École des cadres d'Uriage), на основе которой после войны был образована Национальная школа администрации (ENA) ― элитный университет, давший Франции множество государственных деятелей.

Но в целом и общем сторонников режима Виши было меньшинство. Хотя правительство изначально получило существенную поддержку со стороны тех, кто был рад окончанию войны и ожидал, что Великобритания вскоре сдастся, а Петен оставался лично популярен и во время войны, к поздней осени 1940 года большинство французов уже стали надеяться на победу Великобритании и выступали против сотрудничества с Германией[9].

Эволюция режима

С 1940 по 1942 год идеология Национальной революции активно продвигалась традиционалистским и технократическим правительством Виши. Когда в мае 1942 года Пьер Лаваль (бывший социалист и республиканец) стал главой правительства, идеи Национальной революции постепенно отошли на второй план, а на первый план стали выдвигаться идеи сотрудничества с Германией.

Евгеника

В 1941 году лауреат Нобелевской премии Алексис Каррель, который был одним из первых сторонников евгеники и эвтаназии и состоял во Французской народной партии Жака Дорио (PPF), продолжал выступать за создание Французского фонда исследований проблем человека (Fondation Française pour l’Etude des Problèmes Humains), используя свои связи с кабинетом Петена (в частности, с Андре Гро и Жаком Менетрие). Фонд, направленный на «изучение всех аспектов мер по защите, улучшение и развитие французского населения во всей его жизни» был учреждён указом маршала в 1941 году, а Каррель был назначен его «регентом»[10].

Политика в области спорта

Политика Виши в отношении спорта основывалась на взглядах Жоржа Эбера (1875—1957), который осуждал профессиональные и зрелищные соревнования, и, как и Пьер де Кубертен, основатель Олимпийских игр, был сторонником дилетантства в спорте. Спортивная политика Виши преследовала моральную цель «восстановления нации». Она противоречила спортивной политике Лео Лагранжа во времена Народного фронта и особенно противилась организации профессионального спорта, идеи которого во Францию были привнесены из Соединённого Королевства. Молодёжь объединялась в различных ассоциаций и федерации, как это было в Гитлерюгенде или в Балилле при Муссолини.

7 августа 1940 года был создан Комиссариат общего и спортивного образования (Commissariat Général à l’Education Générale et Sportive). Во главе комитете стояли трое организаторов:

- Жан Ибарнегарай, президент и основатель Французской и Международной федераций баскской пелоты, депутат парламента и член Французской социальной партии (PSF) Франсуа де ля Рок. Ибарнегарай был впервые назначен государственным министром в мае 1940 года, а затем был государственным секретарём с июня по сентябрь 1940 года.

- Жан Боротра, бывший теннисист (входил в группу «Четырёх мушкетеров»), а также член PSF. Первый генеральный комиссар по спорту с августа 1940 по апрель 1942 года.

- Полковник Жозеф Паскот, бывший чемпион по регби, спортивный директор Боротры, а затем второй генеральный комиссар по спорту с апреля 1942 по июль 1944 года.

В октябре 1940 года два генеральных комиссара запретили участие на профессиональном уровне в двух федерациях (теннис и борьба), в то время как разрешили трёхлетнюю отсрочку для четырёх других федераций (футбол, велоспорт, бокс и баскская пелота). Они запретили соревнования женщин по велоспорту и по футболу. Кроме того, они отобрали имущество у по крайней мере четырёх федераций объединённого спорта (регбилиг, настольный теннис, жё-де-пом и бадминтон) и одной федерации мультиспорта (FSGT). В апреле 1942 года они сверх запретили деятельность мультиспортивных федераций UFOLEP и USEP, а также конфисковали их имущество, которое должно было быть затем передано «Национальному совету спорта».

Молодёжная политика

Для молодёжи были созданы Трудовые лагеря французской молодёжи, участие в которых было принудительным. Воспитатели лагерей набирались из французских военных, и многие из них сотрудничали с Сопротивлением.

Примечания

- Генри Руссо. Qu'est-ce que la «révolution nationale»? (фр.). L'Histoire. Дата обращения: 11 ноября 2020.

- Michel Verpeaux. Institutions et vie politique sous la Ve République. — Paris: La documentation française, 2012. — 304 с. — ISBN 978-2-11-009035-5.

- René Rémond, Les droites en France, Aubier, 1982

- Actes constitutionnels du Gouvernement de Vichy, 1940-1944, France, MJP, université de Perpignan. mjp.univ-perp.fr. Дата обращения: 11 ноября 2020.

- Olivier Wieviorka, «La République recommencée», in S. Berstein (dir.), La République

- Robert Paxton, La France de Vichy, Points-Seuil, 1974

- Jackson, Julian. France: The Dark Years, 1940-1944. — Oxford University Press, 2001. — P. 139–141. — ISBN 0-19-820706-9.

- Alain-Gérard Slama, "Maurras (1858-1952): le mythe d'une droite révolutionnaire Архивировано 26 сентября 2007 года." (pp.10-11); article published in L'Histoire in 1992

- Christofferson, Thomas R. France during World War II: From Defeat to Liberation / Christofferson, Thomas R., Christofferson, Michael S.. — Fordham University Press, 2006. — P. 34, 37–40. — ISBN 0-8232-2562-3.

- See Reggiani, Alexis Carrel, the Unknown: Eugenics and Population Research under Vichy, French Historical Studies, 2002; 25: 331-356

Ссылки

- Loi et décret 1940-42

- Sports et Politique

- Politique sportive du gouvernement de Vichy: discours et réalité

- Sport et Français pendant l'occupation

- JP Azéma: Président commission "Politique du sport et éducation physique en France pendant l'occupation."

- Exemples: Badminton, Tennis de table, Jeu de paume Interdits

- Vichy et le football