Клещин

Клещин — исчезнувший древнерусский город (XI-XII века) близ Плещеева озера, предшественник Переславля-Залесского.

| Городище | |

| Клещинское городище | |

|---|---|

Валы детинца Клещина | |

| 56°46′35″ с. ш. 38°50′22″ в. д. | |

| Страна |

|

| Область | Ярославская |

| Статус |

|

| Состояние | Частично исследовано |

Этимология

Историк Переяславского края М. И. Смирнов отмечал, что раньше само озеро носило мерянское название, стёртое новым славянским — Клещино (якобы от глагола «клескать» — «плескать», откуда позднейшее наименование в документах XVII в. «Плещино», или «Плещее»). А город назывался по названию озера[1]. Словопроизводство произвольное. И. И. Срезнёвский не даёт перевода глагола (кльцати, кльчати, клъцати, клицати); по контексту его значение никак не может быть переведено как «плескать»[2][3].

Н. Н. Воронин склонялся к мнению, что название озера Клещино происходит от названия рыбы леща — «клещь», известного из польского языка и новгородской берестяной грамоты XIV в. No 169. Вероятно, в древности, лещ был весьма многочисленным видом рыб этого озера. В 1927 году он составлял 2,5% годового улова рыбы Плещеева озера[4].

История

Это первое известное по летописям поселение на переславской земле. Название Клещина упомянуто в «Повести временных лет»: «На Белеозере седять Весь, а на Ростовьском озере Меря, а на Клещине озере Меря же… А се суть инии языци, иже дань дають Руси» (очевидно, Клещином названо Плещеево озеро, современное наименование которого, видимо, является поздней модификацией того, что было в древности).

Составленный в конце XVI в. «Список русских городов дальних и ближних» упоминает рядом с Переяславлем город Клещин[5].

Концентрацию населения на побережье Плещеева — Клещина озера определяло, кроме его рыбных богатств, выгодное географическое положение. К нему с севера близко подходила своим верховьем Нерль Клязьминская, или Малая. С северо-запада речка Вёкса соединяла озеро с Нерлью Волжской, или Большой. Этот путь, пересекавший по диагонали Ростовский край и плодородное суздальское Ополье, несомненно, служил в те времена важнейшей торговой дорогой и путём войны. Вероятно с этим было связано сгущение здесь аборигенного мерянского населения, а со временем появление славянских колонистов. Значение этого пути и приозёрья резко возросло в пору образования Ростово-Суздальского княжества[4].

Н. Н. Воронин предполагает, что в начальную пору княжения Юрия Долгорукого сторожевой городок Клещин был построен на высоком, господствующем над широкой округой северо-восточном берегу Плещеева озера, рядом со старым меряно-русским посёлком и впоследствии назван Переяславлем[4].

В 1152 году Юрий Долгорукий «переводит» город из соседства с Клещином («от Клещина») на равнинный берег реки Трубеж, где её течение прокладывало в озере глубокий фарватер. Летописец был вполне точен, когда подчеркнул, что достроенный в 1157 году князем Андреем собор был поставлен князем Юрием не в малом уже «старом» — устарелом Переяславле, а в «Переяславле новом»[4]. В Тверской летописи об этом сообщается так:

«Тогда же Георгий князь в Суждале бе, и отверъзя ему бог разумнеи очи на церковное здание, и многи церкви поставиша по Суздальской стране, и церковь постави камену на Нерли, святых мученик Бориса и Глеба, и святаго Спаса в Суздале, и святаго Георгиа в Володимери камену же, и Переславль град перевед от Клещениа, и заложи велик град, и церковь камену в нем доспе святаго Спаса, и исполни ю книгами и мощми святых дивно, и Георгев град заложи и в нем церковь доспе камену святаго мученика Георгиа».

Клещин же упомянут в «Списке городам русским дальним и ближним» (около 1385 года) вместе с собственно Переяславлем.

Клещинский археологический комплекс

Местоположение

На северо-восточном берегу озера находятся древнее городище — так называемая Александрова гора. Это многослойный памятник, в сущности потерянный для науки, так как позднее на нём расположился монастырь с его строениями и кладбищем, а в середине XIX в. городище было загублено варварскими раскопками П. С. Савельева[4][6].

На том же северо-восточном берегу озера рядом с Александровой горой, у села Городище, хорошо сохранились укрепления небольшого городка, расположенного на краю обрыва озёрного берега между двумя оврагами. Валы защищают небольшую площадку размером 100×160 м. Она лежит выше уровня озера на 40 м. С напольной стороны крепость дополнительно усилена рвом[4].

Какое из двух городищ называлось Клещином, точно неизвестно[4]. В 1919 году историк Переяславского края М. И. Смирнов присваивал имя Клещин малой крепости у села Городище и высказывал предположение, что она основана ещё Вещим Олегом в конце IX в., когда он облагал данью северные племена, в том числе и мерю, и «ставил городы»[1]. Однако в своей более поздней работе 1934 года, М. И. Смирнов уже не упоминал предположения о Вещем Олеге[7]. В работе 1963 года П. Н. Третьяков имя Клещин присваивает поселению на Александровой горе[8].

В последние годы, селище у села Городищи рассматривается обычно как посад Клещина, при этом исследователи неоднократно обращали внимание на присутствие здесь керамики X–XI вв., отсутствующей на площадке городища на Александровой горе. Полевые работы близ села Городищи на Клещинском комплексе производились в 2015 году Суздальской экспедицией РАН. Общая площадь селища, по материалам обследований 2015 года, – около 12 га, культурный слой содержит лепную и круговую средневековую керамику, в том числе фрагменты раннекруговых сосудов второй половины X – XI в., фрагмент дирхама (Саманиды, вторая половина X в.), бронзовое навершие рукояти плети в виде головы хищной птицы и другие изделия. Предполагается, что этот участок начал осваиваться не позднее конца X в[9].

Находки

- На месте, где когда-то находились четыре проездные башни — разрывы в валу. Поселение исследовалось П. С. Савельевым, К. И. Комаровым. Найдены обломки древнерусской керамики, клад с монетами XV века (зарыты уже после того, как город опустел).

- На Александровой горе найдены аббасидские и саманидские монеты 850 и 900 годов. Это позволяет предполагать, что население этого посёлка в IX — X веках было причастно к восточной торговле[4].

- На селище у села Городищи найдена уникальная подвеска X — XI веков с личным знаком одного из князей Рюриковичей (фрагмент трапециевидного щитка)[10][11]. Находка дает возможность предположить, что новые центры расселения, складывавшиеся на Северо-Востоке, уже в конце X века — XI веке контролировались княжеской властью и имели высокий статус[9][12][13].

Проблема этнической принадлежности первопоселенцев Клещина

Летописные данные

«Повесть временных лет» (начало XII в.) помещает на Клещине озере «первых насельников» мерю, подразумевая такую же её концентрацию здесь, как и на озере Неро[14].

Археологические данные

- На Александровой горе найдены обычная для мерянских поселений лепная керамика и характерные для мерянского быта изделия из кости[4].

- При обследовании городища Клещин у Плещеева озера обнаружен фрагмент трапецивидной подвески X−XI века с личным знаком Рюриковичей[15].

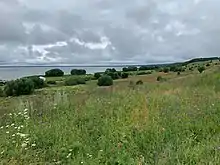

На месте древнего Клещина

На месте древнего Клещина

Гипотезы

Ещё со времен А. С. Уварова и А. А. Спицына идёт дискуссия о том, кому первоначально принадлежал Клещин — местному финно-угорскому племени меря (как думал А. С. Уваров[16]) или славянам (по мнению А. А. Спицына[17]). Спор об этнической принадлежности жителей Клещина вновь разгорелся в трудах исследователей XX века. М. И. Смирнов и П. Н. Третьяков полагали, что это был центр славянской колонизации края, возникший в IX веке с появлением здесь славянских дружинников[1][8]. Против этого категорически возражал Н. Н. Воронин: по его мнению, в IX в. на Александровой горе «лежал сравнительно большой мерянский посёлок»[4].

Литература

- Васильев, С. Д. Памятники истории в окрестностях Переславля-Залесского / С. Д. Васильев. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1968.

- Дубов И. В. Переяславль-Залесский – родина Александра Невского // Князь Александр Невский и его эпоха. Исследования и материалы. – СПб: Дмитрий Буланин, 1995. – С. 86-92.

- Сурмина И. О. Самые знаменитые крепости России. - М.: Вече, 2002 (глава «Переяславль-Залесский»).

Примечания

- Смирнов М. И. Залесский город Клещин // Доклады Переяславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переяславль-Залесский, 1919. — Вып. 4. — С. 5-6

- Срезнёвский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. — СПб., 1893. — Т. 1.

- Свирелин А. И. О названиях переславского озера // Исторический вестник. — 1902. — № Июль. — С. 343—344.

- Воронин Н. Н. «Переяславль новый» // Летописи и хроники : Сборник статей. — М.: Наука, 1973. — С. 137—142.

- Летопись по Воскресенскому списку // Полное собрание русских летописей. — Археографическая комиссия. — СПб., 1856. — Т. 7. — С. 241.

- Савельев П.С. Извлечение из Верноподданнейшего отчета об археологических разысканиях в 1853 г.. — СПб., 185. — С. 42—46.

- Смирнов М. И. Переславль-Залесский: Исторический очерк 1934 г.. — Переславль-Залесский, 2005. — Т. 1.

- Третьяков П. Н. Древнерусский город Клещин // Проблемы общественно-политической истории России и славянских земель. — М., 1963. — С. 49-53.

- Макаров Н. А. Подвеска со знаком Рюриковичей из летописного Клещина // Краткие сообщения института археологии. — Институт археологии РАН, 2016. — № 242. — С. 180-190. — ISBN 0130-2620.

- «Подвеска имеет огромное значение для понимания истории Руси»

- Археологи обнаружили подвеску с личным знаком Рюриковичей возле Переславля-Залесского

- Макаров Н. А., Несмиян О. А., Муренцева Т. Ю. Клещин — центр средневекового расселения на Плещеевом озере // Археологические вести, Ин-т истории материальной культуры РАН. — Вып. 22 / Гл. ред. Е. Н. Носов. — СПб. «Арт-Экспресс», 2016.

- Макаров Н. А. Подвеска со знаком Рюриковичей из летописного Клещина // КСИА. Вып. 243 (readera)

- Лаврентьевская летопись, Троицкая летопись // Полное собрание русских летописей. — Археографическая комиссия. — СПб., 1846. — Т. 1. — С. 10-11.

- Археологи обнаружили подвеску с личным знаком Рюриковичей возле Переславля-Залесского, 16 июля 2015

- Уваров А. С. Меряне и их быт по курганным раскопкам // Труды 1 Археологического съезда. — М., 1869. — Т. 1. — С. 231.

- Спицын А. А. Владимирские курганы // ИАК — СПб., 1905. — Вып. 15. — С. 165.

Ссылки

- http://pki.botik.ru в разделах «город» и «археология»

- Место на карте

- Истоки Переславля-Залесского

- Клещин городок

- Панорамы Клещина (недоступная ссылка)

- Об уникальной находке из древнего городища Клещин