Шестаков, Владимир Захарович

Владимир Захарович Шестаков (латыш. Vladimirs Šestakovs; 26 мая 1938 года) — авиационный специалист, советский и латвийский ученый, историк латвийской авиации и авиационного конструирования и науки. Проректор РКИИГА. Хабилитированный доктор инженерных наук. Профессор РКИИГА, РТУ (Авиационного института) и TSI. Декан RAU, зав. кафедрой в РТУ. Заслуженный деятель науки и техники Латвии, действительный член Международной академии наук и безопасности жизнедеятельности.[1]

| Владимир Захарович Шестаков | |

|---|---|

| латыш. Vladimirs Šestakovs | |

| Дата рождения | 26 мая 1938 (83 года) |

| Страна |

|

| Научная сфера | авиастроение |

| Место работы |

РКИИГА РТУ (Авиационный институт) TSI |

| Учёная степень | доктор технических наук |

| Известен как | советский и латвийский учёный, инженер в области теории и практики обеспечения безопасности полётов и расследования авиационных происшествий, историк латвийской авиации и авиационного конструирования и науки, проректор РКИИГА, хабилитированный доктор инженерных наук, профессор РКИИГА, РТУ (Авиационного института) и TSI, декан РАУ, зав. кафедрой в РТУ, заслуженный деятель науки и техники Латвии, действительный член Международной академии наук и безопасности жизнедеятельности. |

Жизненный путь[2]

Владимир Шестаков родился в селе Колодежное Воронежской области. С детства мечтал об авиации и в 1952 году поступил в 6-ю Воронежскую среднюю специальную школу Военно-воздушных сил в городе Липецке. Такие школы функционировали в СССР с 1940 по 1955 год и выпустили много выдающихся летчиков, военачальников, ученых, космонавтов. В частности, однокашниками В. З. Шестакова являются космонавты Владимир Шаталов и Анатолий Филипченко.

По окончании спецшколы В. Шестаков был направлен для продолжения учебы в г. Кременчуг в Военно-авиационную школу первоначального обучения летчиков (ВАШПОЛ) № 10, предназначенную, как и другие аналогичные школы, для лётного состава для новой реактивной техники, которая начала поступать на вооружении армии. Таких школ было создано десять, первый выпуск они произвели в 1953 году, последний — в 1957-м, затем были преобразованы в лётные училища. Однакашниками В. З. Шестакова по 10-й ВАШПОЛ являются 5 космонавтов, в том числе Алексей Леонов.

С 1956 по 1960 В. Шестаков учился в Воронежском лесотехническом институте. В 1960 году в рамках первого гражданского набора студентов был зачислен в Рижский институт инженеров гражданского воздушного флота[3] (РИИГВФ, впоследствии РКИИГА), который в 1963 году окончил по специальности инженер-механик.

Сразу же поступил в аспирантуру и в 1967 году защитил диссертацию на тему «Исследование динамических характеристик самолета с нежесткой конструкцией» и получил степень кандидата технических наук.

После окончания института и до 1999 года В. З. Шестаков работал в РКИИГА — РАУ: лектор, ассистент, доцент (1967—1985), профессор (1985 −1999), заведующий кафедрой эксплуатации воздушного транспорта (1988—1992), проректор по учебной работе (1975—1989), декан механического факультета (1981—1999).

В 1985 году в Ленинградской академии гражданской авиации В. З. Шестаков защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук, которая в 1992 году была нострифицирована в соответствии с системой степеней Латвийской Республики, и получил ученое звание хабилитированного доктора наук. Работа была посвящена исследованиям по созданию летающей модели перспективного летательного аппарата — экраноплана. Впоследствии основным направлением научных исследований профессора В. З. Шестакова стали проблемы эксплуатации авиационного транспорта, безопасности полетов и авиационных работ, экология и экологически чистые нетрадиционные виды транспорта.

В 1990-е годы alma mater Владимира Захаровича, РКИИГА, был реорганизован в Рижский авиационный университет[4], в 1999 году ликвидирован и он. Шестакова пригласили возглавить кафедру эксплуатации воздушного транспорта в Авиационном институте Рижского технического университета (РТУ), а после его реорганизации в 2011 году в институт аэронавтики РТУ, заведующим кафедрой теории и конструкции самолетов этого института. Также по совместительству он работал профессором в Институте транспорта и связи (1999—2009).

В 1988—2000 годах В. З. Шестаков принимал участие в расследовании несчастных случаев в авиации, являлся экспертом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, с 1995 года он принимает участие в организации конференций и симпозиумов и в разработке организационно-методической документации.

С 1991 года В. З. Шестаков — член совета по защитам диссертаций Рижского технического университета, эксперт Латвийского совета по науке в области транспорта и связи (воздушный транспорт и инфраструктура).

В. З. Шестаков — Заслуженный деятель науки и техники Латвии (1988), автор свыше 160 научных трудов, в том числе свыше 30 учебников и учебных пособий, пяти монографий, 10 авторских свидетельств на изобретения; под его руководством подготовлены и защищены 5 диссертаций.

Кроме научно-педагогической деятельности, В. З. Шестаков много сил и энергии отдает исследованию истории авиации и авиационной науки в Латвии, в том числе прославленного РКИИГА. Этой теме посвящены 4 монографии В. З. Шестакова: «История развития авиационной науки в Латвии». Рига, 1989 (совместно с профессором Р. И. Виноградовым; «Рижскому авиационному университету — 80 (1919—1999), Рига, 1999; „Хроника катастрофы Рижского авиационного университета (к 90-летию РКИИГА: 1919—2009“, Рига, 2009; „Длинная дорога в авиации. От спецшколы ВВС до РКИИГА“, 2013. В этих монографиях автором собраны редкие документы и фотографии.

Уникальные исследования

В. З. Шестаков был научным руководителем работ по созданию опытных конструкций, основанных на принципе поддержания транспортного средства над опорной поверхностью, известного как принцип движения на воздушной подушке (ВП). Силы поддержания возникают в таких случаях в результате динамического и статического давления воздуха под днищем аппарата. Машины, использующие динамические силы, относятся к аппаратам динамического поддержания (АДП), статические силы — к аппаратам на воздушной подушке (АВП).

Создание экраноплана

С июня 1976 г. по октябрь 1978 года в СКБ РКИИГА под руководством В. З. Шестакова велись работы по созданию и постройке экраноплана ЭЛА-01 („экспериментальный летательный аппарат“)[5]. Конструктором аппарата был выпускник и бывший преподаватель РКИИГА Фарух Мухамедов, который перешёл на работу в МАИ и инициировал заключение договора между МАИ и РКИИГА на постройку машины. Научным руководителем от МАИ был А. А. Бадягин, От РКИИГА руководителем проекта был В. Шестаков, ответственным исполнителем Р. В. Щавинский. Гидродинамику и прочность гидродинамических поверхностей экраноплана проектировала группа Ю.Б. Прибыльского в СКБ.

ЭЛА-01 был построен на экспериментальном заводе спортивной авиации в Литве, в г. Пренае, специализировавшемся на производстве планеров из стеклопластика и имевшем свой аэродром и летно-испытательную станцию со штатом дипломированных лётчиков. Близость завода к реке Неман позволила проводить испытания на ее прямых протяженных участках. Руководителем работ по ЭЛА-01 со стороны завода стал директор В. И. Пакарскас, а ответственным исполнителем — А. А. Швейгерт, выпускник РКИИГА и энтузиаст СКБ.

Тяжелейшей проблемой подобных летательных аппаратов является обеспечение продольной устойчивости вблизи экрана, достигаемой в основном компоновкой, то есть взаимным расположением крыла и хвостового оперения. Исследования этой проблемы в РКИИГА возглавил В. З. Шестаков. Продувки моделей в аэродинамической трубе, радиоуправляемые модели, использование натурных стендов позволили разработать оптимальную компоновку экраноплана, построить и испытать пилотируемый аппарат.

В отличие от предыдущих проектов с прямым крылом, рижский экраноплан разрабатывался по схеме несущего фюзеляжа, позволявшей достаточно просто сформировать воздушную подушку, так как с двух сторон к центроплану прямоугольной формы пристыковывались поплавки с поперечными реданами. Внутренние вертикальные поверхности поплавков были плоскими и за реданом переходили в вертикальные скеговые пластины, нижний контур которых с килевой балкой поплавков были расположены по одной прямой линии. Таким образом, аппарат на взлетной поверхности стоял на „ровном киле“ от переднего до заднего щитков центроплана, а поплавки со скегами образовывали боковое ограждение воздушной подушки. Переднее и заднее ограждение воздушной подушки обеспечивалось щитками и закрылком. Система управления ЭЛА-01 включала в себя ножное и ручное управление рулями высоты и направления с водными рулями, закрылками, элеронами, триммером руля высоты и управление оборотами маршевого и подъемного двигателей. В передней части центроплана была установлена одноместная кабина пилота, а за ней расположен осевой вентилятор диаметром 400 мм с изогнутым патрубком, направляющим поток воздуха под центроплан в воздушную подушку. За вентилятором в отсеке центроплана располагался поршневой двигатель М-332 мощностью 140 л. с., вращающий через карданный вал рабочее колесо вентилятора.

Первый этап испытаний ЭЛА-01 проводил пилот И. Багдонас в октябре 1978 г.[6] Машина показала хорошие характеристики устойчивости и управляемости в режиме экранного полета на высоте 0,5-1 метра, легко выходила на режим глиссирования на скоростях 40-45 км/час, устойчиво и без большого брызгообразования на скоростях 70-75 км/час отрывалась от воды и развивала скорость до 150 км/час в режиме экранного полета, могла выполнять полёты по-самолётному до высоты 3 км.

В 1979—1983 гг. на ЭЛА-01 была установлена система автоматического управления движением и система измерения и записи параметров движения, обе были спроектированы, изготовлены и установлены на ЭЛА-01 сотрудниками МАИ. Это позволило исследовать динамику неуправляемого и управляемого движения аппарата на различных режимах на статической воздушной подушке, на глиссировании взлетов, в полете на малых высотах и на посадке в условиях различных ветро-волновых возмущений. Исследования режимов взлёта, полёта и посадки экранолета с шасси на статической воздушной подушке в автоматическом режиме были проведены впервые в мире.

Этим проектом было положено начало второму поколению экранопланов, у которых повышена маневренность и управляемость, увеличена максимальная скорость полета и снижена потребная мощность двигателя в крейсерском полете над экраном, а также повышена мореходность, так как высота парения его над опорной поверхностью в этом случае увеличивается в 5-6 раз. По материалам обширных и уникальных в масштабах не только СССР, но и мировой авиации исследований В. З. Шестаков в 1985 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук. Участники проекта — сотрудники МАИ и РКИИГА — защитили авторскими свидетельствами СССР на изобретения свыше 75 технических решений по ЭЛА-01.

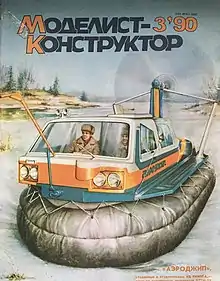

АВП «АЭРОДЖИП»

После окончания работ по ЭЛА-01 и передачи всех материалов заказчику в 1985 году СКБ РКИИГА заключило договор с Таганрогским авиационным научно-производственным объединением им. Г. М. Бериева на разработку шасси на воздушной подушке для летательного аппарата, для чего было в качестве испытательного образца создать аппарат на воздушной подушке (АВП). К разработкам подключился практически тот же состав руководителей и исполнителей, которые занимались созданием ЭЛА-01. Научным руководителем оставался В. Шестаков, ответственным исполнителем Р. Щавинский, он же главный конструктор проекта. Разрабатываемый аппарат получил название «Аэроджип»[7][8].

В начале 1990-х г. АВП был разработан и изготовлен в металле на базе модели автомобиля «ВАЗ-2103» и разных авиационных агрегатов. Он прошел в полном объеме ходовые испытания в Таганроге, в том числе на Азовском море, мог плавать, и двигаться по ровной поверхности — асфальту, земле, снегу, льду. Были просчитаны и исследованы возможности использования полученных знаний применительно к летательному аппарату на воздушной подушке.

Литература

- Организационные основы безопасности полетов воздушного транспорта и авиационных работ, В. Шестаков, 1987 г.

- Краткий очерк развития авиационной науки в Латвийской ССР, В. Шестаков, 1989 г.

- Шестаков В. З. «Длинная дорога в авиации. От спецшколы ВВС до РКИИГА»,, HOĻDA, 2013 г.,248 с. www.rkiigarau.lv ISBN 998449812-3

- Хроника катастрофы Рижского авиационного университета, В. Шестаков, HOĻDA, 2009 г.,248 с ISBN 978-9934-8072-0-6

- Шестаков В. З. Вклад ученых Латвии в авиационную науку и технику в 20-ом веке. LAP Lambert Academic Publishing, 2014. www.lap-publishing.com›…Вклад…авиационную… ISBN 978-3-659-64442-9

- Шестаков В, Кулешов Н. Самолёты, сконструированные в Латвии в 20-м веке, HOĻDA, 2017 г., 124 с , ISBN 978-9934-8072-4-4

- В.З. Шестаков, А. Зямзин, Н. Кулешов. Триумф и трагедия первого в истории российской авиации технического учебного заведения. Рига: Hoļda, 2019. – 288 c. – ISBN 978-9934-8072-5-1.

Примечания

- РКИИГА — полет и пике Архивная копия от 31 августа 2010 на Wayback Machine 26 августа 2010 («Вести Сегодня Плюс» № 48), автор Л. КОВАЛЬ

- Владимир Шестаков —. www.russkije.lv. Дата обращения: 16 сентября 2017.

- Шестаков В.З. РИЖСКОМУ АВИАЦИОННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ--- 80 (1919-1999). (рус.) // rkiigarau.lv : онлайн-музей. — 1999. — Май.

- В.З. Шестаков. Рижский авиационный университет 1919—1999.. — монография. — Рига: РАУ, 1999. — 170 с. с.

- Шестаков В.З., Щавинский Р. В. Транспортные средства с динамическими принципами поддержания. (рус.) // Труды СОАН СССР, : научный сборник. — Иркутск, 1985.

- Леонидов К. Студенты готовят экранолет. (русский, латышский) // Ригас балсс : газета. — 1979. — 24 март.

- Щавинский Р. «Аэроджип»: От проекта до машины. (рус.) // Моделист-конструктор, : журнал. — 1988.. — Март (№ №3).

- Мешков Олег. Студенческий Аэроджип. (рус.) // Правда : газета ЦК КПСС. — 1987. — 19. январь.

Ссылки

- Публикации

- Latvijas Zinātnes padome LĒMUMS Nr. 5-2-2