Фисташка туполистная

Фиста́шка туполистная, или Дикая фисташка, или Кевовое дерево, или Скипидарное дерево, или Ложный бакаут (лат. Pistacia atlantica subsp. mutica) — растение семейства Сумаховые (Anacardiaceae), подвид вида Фисташка атлантическая из рода Фисташка.

| Фисташка туполистная | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Крона фисташки туполистной. Сентябрь 2009, окрестности Новороссийска. | ||||||||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||||||||

|

Домен: Царство: Подцарство: Отдел: Класс: Порядок: Семейство: Подсемейство: Анакардиевые Род: Вид: Фисташка атлантическая Подвид: Фисташка туполистная |

||||||||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||||||||

| Pistacia atlantica subsp. mutica (Fisch. & C.A.Mey.) Rech.f. | ||||||||||||||||

| Синонимы | ||||||||||||||||

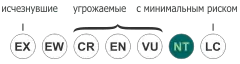

| Охранный статус | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Красная книга России редкий вид | |

|---|---|

| Информация о виде Фисташка туполистная на сайте ААНИИ |

Ареал

Область распространения в Крыму лежит от Севастополя до Коктебеля, и в районе Бахчисарая, на черноморском побережье Кавказа — от Сукко до хутора Бетта, находящегося южнее Геленджика. Растение распространено в Восточном и Южном Закавказье, в Турции, на западе Ирана, на греческих островах Хиос и Родос.

Экология

Фисташка туполистная — восточносредиземноморско-переднеазиатский элемент, по А. А. Гроссгейму — восточносредиземноморско-иранский. Засухоустойчив, теплолюбив, очень светолюбив. Выдерживает засоление почвы, кальцефит.

Образует парковые леса — редколесья, образует ряд сообществ с можжевельником высоким, дубом пушистым, редко — чистые сообщества. Семена в значительной мере поедаются вредителями.

Род Pistacia очень древен, его происхождение восходит к меловому периоду. Ю. Д. Клеопов (1941) предполагает, что сообщества из фисташки туполистной — это крайний предел ксерофитизации мезофильных третичных лесов Средиземноморья. Фисташники — это полузасушливый вариант типичной средиземноморской растительности.

Биологическое описание

Дерево высотой 8—12 м, ствол иногда достигает 1 м в диаметре; растёт медленно — в возрасте 20 лет достигает высоты 1 м, доживает до 1000 лет; крона очень густая, низкосидящая; кора пепельно-серая, трещиноватая на старых ветвях; почки с черепитчато-налегающими чешуями, сидячие, опушённые.

Листья сложные, непарноперистые, состоят из пяти—семи листочков, черешок в верхней части крылатый; листочки яйцевидные, почти сидячие, сверху блестящие, тёмно-зелёные; края пластинок короткоопушённые, длина листочков 4—5 см, а ширина — до 3 см; листья развёртываются в начале мая, опадают в ноябре.

Растения двудомные, цветки однополые, мелкие, невзрачные, зеленоватые; в древостоях преобладают женские особи; тычиночные цветки собраны в широкие метёлки, пестичные — в более редкие метёлки у мужских цветков чашечка маленькая, пятираздельная, тычинок пять; у женских цветков чашечка трёх- четырёхраздельная; завязь сидячая с коротким столбиком.

Плоды — односемянные сухие костянки, краснеющие при созревании; плодоносит с июля по октябрь, начинает плодоносить в возрасте 8—10 лет; обильно плодоносит через 2—3 года.

Хозяйственное значение и применение

Почвоукрепитель, пригоден для облесения сухих крутых склонов, оползней. Растение содержит камедистую смолу, употребляемую как благовонная жвачка — кева (откуда и одно из названий — кевовое дерево). Подсушенная живица при сжигании издаёт приятный запах, ею пользуются при ароматизации помещений. В религиозных обрядах она известна под названием «ладан» (помимо используемого также ладанного дерева). Смолу в смеси со сливочным маслом, воском в виде пластыря применяют наружно для лечения ран.

Декоративное растение — может применяться для озеленения черноморских городов.

Важная культура для плодоводства, так как служит подвоем для фисташки настоящей. Семена съедобны в сыром и сушёном виде, содержат до 60 % жира. В Турции изготовляют сладости — фисташки в сахаре. Иногда плоды собирают в незрелом виде и едят их ядра с кислым молоком.

Из плодов выжимают масло, используемое для горения и мыловарения. Смола пригодна для изготовления спиртовых и художественных лаков. Эфирные масла, смолы находят применение в парфюмерной промышленности. Листья богаты дубильными веществами (до 20 % таннидов). Галлы, развивающиеся на листьях, содержат повышенный процент таннидов. Они служат сырьём для получения дубильных экстрактов в кожевенной промышленности.

Вид требует сохранения и бережного отношения в естественных местонахождениях. Фисташники имеют важное почвозащитное и противоэрозионное значение. Кроме того, сообщества фисташки туполистной дают приют огромному количеству средиземноморских редких видов, среди которых немало редких эндемов.

Свиньи любят пастись в фисташниках осенью, поедая опавшие плоды[2].

Древесина очень прочна, хорошо горит, даёт первоклассный уголь[2].

Лимитирующие факторы и меры охраны. Научная ценность вида

Вид занесён в Красную книгу России[3]. Категория 3 г: «Редкий вид. Третичный реликт. В России проходит северная граница ареала.».

Фисташковые сообщества — чрезвычайно древние третичнореликтовые, представляющие большую научную ценность как банк уникального средиземноморского генофонда, не встречающегося нигде в России и Северном Кавказе.

Места произрастания фисташки туполистной подвергаются мощному антропогенному прессингу: они вырубаются под строительство дач, туристских комплексов, ресторанов. В фисташниках нередки несанкционированные палаточные городки, кострищи, высокой степени достигает утоптанность. В травянистый ярус проникают рудеральные, сорные виды.

Уничтожение редколесий приводит к ухудшению водного режима района Новороссийска. Они выполняют противоэрозионную, средообразующую, почвозащитную функции.

Вопрос об охране фисташковых насаждений поднимался ещё В. А. Поварницыным в 1940 году. Он писал: «Имеющиеся насаждения фисташки в Анапском леспромхозе следует объявить заповедными, не подлежащими вырубке, как редкой и вымирающей породы на Черноморском побережье, остатки которой сохранились ещё в Лобановой щели».

В 1989 году М. Д. Алтухов и С. А. Литвинская писали: «Без принятия мер по действенной охране фисташников неминуема их деградация. Режим охраны должен быть заповедным с запрещением всех видов хозяйственной деятельности, кроме научно-исследовательской» (с.101).

Хозяйственное использование территорий с произрастанием фисташки может привести к утере биоразнообразия уникального флористического комплекса. Без принятия мер по действенной охране фисташников неминуема их деградация. Необходима также провести ряд мероприятий по восстановлению растительного покрова и ограничению антропогенных нагрузок. Охрана возможна только при учреждении Утришского заповедника.

Примечания

- Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».

- Губанов И. А. и др. Дикорастущие полезные растения СССР / отв. ред. Т. А. Работнов. — М.: Мысль, 1976. — С. 219—220. — 360 с. — (Справочники-определители географа и путешественника).

- Краснокнижный вид Pistacia atlantica subsp. mutica в Красной книге Российской Федерации

Литература

- Экологическая энциклопедия деревьев и кустарников. — Краснодар: Традиция, 2006. — С. 12, 314-315.

- Памятники природы Краснодарского края. — Краснодар: Периодика Кубани, 2005. — С. 244—246.

- Охрана растительного мира на северо-западном Кавказе. — Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1989. — С. 101, 103.