Происхождение человека от обезьяны

«Человек произошёл от обезьяны» — популярный тезис, который обычно ассоциируют с Чарльзом Дарвином и дарвинистами, однако он высказывался и до него Жоржем Луи Бюффоном[1].

Человек по строению своих зубов, ноздрей и некоторым другим особенностям принадлежит бесспорно к узконосым обезьянам Старого Света. ...Едва ли можно сомневаться, что человек произошел от обезьян Старого Света и что с генеалогической точки зрения он должен быть отнесен к группе узконосых. <...> Так как человек с генеалогической точки зрения принадлежит к узконосым обезьянам Старого Света, то мы должны заключить, сколько бы ни восставала наша гордость против подобного вывода, что наши древние родоначальники были бы по всей справедливости отнесены к этой группе. Мы не должны, однако, впасть в ошибку, предполагая, что древний родоначальник всей группы обезьян, не исключая и человека, был тождествен или даже только близко сходен с какой-либо из существующих ныне обезьян.

Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]Now man unquestionably belongs in his dentition, in the structure of his nostrils, and some other respects, to the Catarhine or Old World division. ...There can, consequently, hardly be a doubt that man is an off-shoot from the Old World Simian stem; and that under a genealogical point of view he must be classed with the Catarhine division. <...> And as man from a genealogical point of view belongs to the Catarhine or Old World stock, we must conclude, however much the conclusion may revolt our pride, that our early progenitors would have been properly thus designated. But we must not fall into the error of supposing that the early progenitors of the whole Simian stock, including man, was identical with, or even closely resembled, any existing ape or monkey.[2]— Ч. Р. Дарвин. «Происхождение человека и половой отбор»[3]

Под многозначным (как во временном, так и характеристическом плане) термином «человек» разными представителями могут подразумеваться разные сущности. Для одних это предки человека[4], для других — первый человек и т. д.

Аналогичная ситуация с многозначным термином «обезьяна» — может пониматься как вид, и как предок вида.

В эволюционном контексте термин «человек» относится не только к ныне живущим людям, но и к представителям вымерших видов рода Homo.

Доказательства происхождения человека от животного

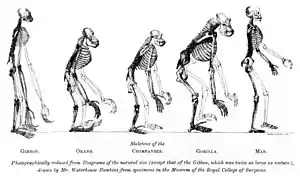

1) Сравнительно-анатомические

Скелет состоит из тех же отделов, что и у других млекопитающих. Полость тела разделена диафрагмой на брюшной и грудной отделы. Нервная система трубчатого типа. В среднем ухе три слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремя), имеются ушные раковины и связанные с ними ушные мышцы. В коже человека имеются потовые и сальные железы. Кровеносная система замкнутая, есть четырехкамерное сердце.

2) Эмбриологические

В эмбриогенезе человека имеются основные стадии развития: дробление, гаструла, нейрула. Зародыш имеет хорду, жаберные щели в полости глотки, полунервную трубку, гладкую поверхность головного мозга, волосы на поверхности тела. Ребёнок развивается внутри тела матери и питается через плаценту.

3) Физиолого-биологические

У человека и человекоподобных обезьян имеются сходства в структуре гемоглобина и других белков. Наблюдается сходство в группах крови. У человека имеется антиген. А также близкие сроки беременности и полового созревания.

4) Молекулярно-генетические

У человека 46 хромосом (у обезьян 48); согласно новейшим исследованиям, уменьшение числа хромосом связано со слиянием двух хромосом, о чём говорит наличие у 2-й хромосомы человека сразу двух центромер (структура в центре хромосомы) и слияние двух теломер (структуры на кончиках хромосомы, защищающие хромосому от вредоносного воздействия с другими молекулами) в центре этой хромосомы. Имеется высокая степень гомологии по первичной структуре генов. Более 90% генов человека и шимпанзе сходны между собой.

5) Палеонтологические

Многочисленные ископаемые остатки (кости, зубы, фрагменты скелета) предковых форм человека.

История

О естественном развитии человека и животных говорили Анаксимандр (VI в. до н. э.) и Эмпедокл (VI в. до н. э.)[5]. Римский врач и анатом Клавдий Гален на результатах вскрытия трупов животных, в том числе обезьян, установил большое сходство в строении тела между человеком и обезьянами, отметив черты сходства и различия с другими животными[6][7][8]. В «Анатомических процедурах» он писал: «…Из всех живых существ, больше всего похожа на человека обезьяна по внутренностям, мышцам, артериям, нервам, так же, как и по форме костей. В силу этого она ходит на двух ногах и употребляет передние конечности как руки».

В XVII веке Джулио Ванини с возможной осторожностью отрицал бессмертие души, творение мира из ничего и писал о сходстве человека и обезьяны[9]. За свои взгляды был казнён в Тулузе в 1619 году.

Карл Линней помещает человека в своей классификации животного мира и отводит ему особый род людей (Homo) с видом «человек разумный» (Homo sapiens) рядом с человекообразными обезьянами. Однако он в своих представлениях о живой природе исходил из идеи неизменности видов и считал человека венцом божественного творения.

В 1775 году Каверзнев А. А. анонимно опубликовал диссертацию «О перерождении животных», где утверждает, что единственным источником изменчивости животных является прямое влияние на них условий внешней среды, организмы всегда связаны с особенностями земной поверхности. Он помещает человека и обезьян в одну группу, утверждая между ним и животными сходство и родство: «… не только кошка, лев, тигр, но и человек, обезьяна и все другие животные составляют одну единую семью»[10].

В конце XVIII века мысль, что люди — потомки обезьян, развивалась Джеймсом Бёрнеттом[1][11][12][13], работавшим над теорией эволюции языка. Жорж-Луи де Бюффон сначала склонялся к этой идее, но позже отвергал в дебатах с Бёрнеттом[1]. Согласно другим источникам, он высказал её в своей «Естественной истории», что вызвало резкую реакцию негодования и книга была публично сожжена палачом[14][15]. Бюффон отстаивал идею об изменяемости видов под влиянием условий среды, показал глубокое сходство в строении основных органов человека и животных, что позволило поставить на новый, более высокий уровень вопрос о границах между человеком и высшими приматами. По мнению Бюффона, организмы, имеющие общих предков, претерпевают длительные изменения под действием окружающей среды и становятся все менее похожими друг на друга.

Начало эволюционному периоду развития биологии было положено в трудах Ж. Б. Ламарка, предложившего первую эволюционную теорию. Она была изложена в его книге «Философия зоологии», вышедшей в 1809 году Ламарк первым заговорил об изменении организмов под влиянием окружающей среды и передаче приобретенных признаков потомкам. Им описаны изменения скелета и мускулатуры вследствие перехода к прямохождению, черепа и жевательного аппарата — из-за потери необходимости использовать его для целей охоты. Ламарк высказал предположение о возможном происхождении человека от шимпанзе, но не счел возможным развить его дальше. Он предпочёл ограничиться замечанием, что человек происходит не только от животных: «Вот к каким выводам можно было бы прийти, если бы человек отличался от животных только принципами своей организации и если бы его происхождение не было другим».[16].

Дарвин пытался обосновать положение о том, что между человеком и современными обезьянами Старого Света существовало некое связующее звено — общий предок, от которого они ведут своё происхождение[14]. Чарльз Дарвин утверждал, что люди происходят от древних обезьян Старого Света:

Обезьяны разделились потом на две большие ветви: обезьян Старого и Нового Света. От первых же произошел в отдаленный период времени человек, чудо и слава мира.

Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]The Simiadæ then branched off into two great stems, the New World and Old World monkeys; and from the latter, at a remote period, Man, the wonder and glory of the Universe, proceeded.[17]— Ч. Р. Дарвин. «Происхождение человека и половой отбор»[18]

Также Ч. Дарвин разработал биологическую теорию происхождения человека[19]. Дарвин (книги «Происхождение человека и половой отбор», «О выражении эмоций у человека и животных» (1871—1872)) заключает, что человек — неотъемлемая часть живой природы и что его возникновение не исключение из общих закономерностей развития органического мира, распространяет на человека основные положения эволюционной теории, доказывает происхождение человека «от нижестоящей животной формы»[19].

На основании сравнительно-анатомических, эмбриологических данных, указывающих на огромное сходство человека и человекообразных обезьян, Дарвин обосновал идею их родства, а следовательно, и общности их происхождения от древнего исходного предка. Так родилась симиальная (обезьянья) теория антропогенеза[19]. Работа Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» вышла спустя 12 лет после «Происхождения видов». По мнению историка Б. Ф. Поршнева, высказанному в его книге «О начале человеческой истории», известное выражение «человек произошел от обезьяны» принадлежит в первую очередь не Дарвину, а его последователям Т. Гексли, К. Фохту и Э. Геккелю: «…он явился выводом, сделанным другими из его теории видообразования. А именно, его сделали и обосновали Фохт, Гексли, Геккель, причем все трое без малого одновременно три-четыре года спустя после выхода книги Дарвина [„Происхождение видов“]»[20].

Прямым доказательством родства человека и обезьян стали останки ископаемых существ — как общих предков человека и человекообразных обезьян, так и промежуточных форм между обезьяньим предком и современным человеком.

См. также

Примечания

- E. L. Cloyd, James Burnett, Lord Monboddo (Oxford: Clarendon Press, 1972).

- Darwin C. The Descent of Man (англ.). — New York: D. Appleton, 1875. — P. 153—155.

- Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. — М.: Издательство АН СССР, 1953. — С. 263—265. — 1040 с. — (Сочинения. Том 5).

- Человек произошел от обезьяны благодаря способности бегать и большой заднице //NEWSru.com, 18 ноября 2004

- Лев Кривицкий. Эволюционизм. Том первый: История природы и общая теория эволюции. — Litres, 2017-12-23. — 3679 с. — ISBN 9785457203426.

- Историко-биологические исследования (Выпуск 6). — Alexander Doweld. — 200 с.

- С. П. Капица. Жизнь Науки. — Рипол Классик. — 599 с. — ISBN 9785458330565.

- Говард Хаггард. От знахаря до врача. История науки врачевания. — Litres, 2017-09-05. — 502 с. — ISBN 5457184749.

- Лев Кривицкий. Эволюционизм. Том первый: История природы и общая теория эволюции. — Litres, 2017-12-23. — 3679 с. — ISBN 9785457203426.

- Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России. — Гос. учебно-педагог. изд-во, Ленинградское отд-ние, 1956. — 226 с.

- Gray, W. Forbes, A Forerunner of Darwin, Fortnightly Review n.s. CXXV, pp. 112—122 (1929).

- Lovejoy, Arthur O., Modern Philogy XXX, 1933, pp. 275-96.

- Lovejoy, Arthur O., Monboddo and Rousseau, Essays in the History of Ideas. Baltimore, 1948, p. 61.

- От кого произошел человек? Смотря какой… — «АиФ Я хочу всё узнать!», № 07 (31) от 06.04.2004

- Ордуни. О примате права в отряде приматов. Научно-популярные статьи. — Litres, 2017-12-07. — 77 с. — ISBN 9785040940059.

- Ламарк Ж.Б. Философия зоологии. — Т. 1. – М., 1935. – С. 272–278.

- Darwin C. The Descent of Man (англ.). — New York: D. Appleton, 1875. — P. 165.

- Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. — М.: Издательство АН СССР, 1953. — С. 273—274. — 1040 с. — (Сочинения. Том 5).

- Дарвин о происхождении человека

- Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). — М.: Мысль, Главная редакция социально-экономической литературы, 1974. Фонд содействия развитию психической культуры (Киев) (8 ноября 2003). Дата обращения: 19 января 2016. Архивировано 19 февраля 2013 года.

Литература

В хронологическом порядке:

- Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь

- Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор.[уточнить]

- Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных.[уточнить]

- Лучкевич В. В. От Гераклита до Дарвина. В 3 т. М.; Л., 1936-43 (переизд.: В 2 т. М., 1960).

- Нестурх М. Ф. Происхождение человека. М.: Наука, 1970. — 440 с.

- Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). — 2-е изд. — М.: Фэри-В, 2006. — 635 с. — ISBN 5-94138-004-6.

- Райков Б. Е. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина: материалы к истории эволюционной идеи в России. Т. I. М.—Л.: 1951.

- Садохин А. П. Концепции современного естествознания. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 447 с.

- Соколов А. Б. Мифы об эволюции человека. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015. — 390 с. — ISBN ISBN 978-5-91671-403-6.

- «Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха Просвещения». Составитель: П. С. Гуревич. М.: Политиздат, 1991.[уточнить]

- Яковлев В. В. Происхождение человека на Земле. — Самара, 2005.[уточнить]

Ссылки

- Зубов А. А. Наследники по прямой // Вокруг света. — № 5 (2752). — 2003

- От кого произошел человек: эволюционное дерево // Антропогенез.ру.

- Соколов А. Б. Почему обезьяны не превращаются в человека? Мифы об эволюции человека. ScienceVideoLab.