Пикопланктон

Пикопланктон — это фракция планктона, состоящая из клеток размером от 0,2 до 2 мкм, которые могут быть как прокариотическими, так и эукариотическими фототрофами и гетеротрофами. Распространён среди микробных сообществ планктона как пресноводных, так и морских экосистем. Играет важную роль в составлении значительной части общей биомассы сообществ фитопланктона.

Классификация

Планктон можно классифицировать на основе физиологических, таксономических или размерных характеристик. Общая классификация планктона включает в себя:

Существует более простая схема, которая классифицирует планктон на основе логарифмической шкалы размеров:

- Макропланктон (200—2000 мкм)

- Микропланктон (20—200 мкм)

- Нанопланктон (2—20 мкм)

- Пикопланктон (0,2—2 мкм)

- Фемтопланктон (0,02—0,2 мкм)

- Ультрапланктон (менее 0,02 мкм).

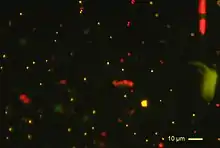

У пикопланктона есть свои собственные дополнительные подразделения, такие как прокариотические и эукариотические фототрофы и гетеротрофы, которые распространены по всему миру в различных типах озёр и тропических государствах. Чтобы различать автотрофный пикопланктон и гетеротрофный пикопланктон, автотрофы могут иметь фотосинтетические пигменты и способность проявлять аутофлуоресценцию, что позволяет проводить их подсчёт под эпифлуоресцентной микроскопией. Так впервые стали известны мельчайшие эукариоты[1]. В целом, пикопланктон играет важную роль в олиготрофных озёрах, потому что они способны очень эффективно производить и затем перерабатывать растворённое органическое вещество (DOM) в условиях, когда конкуренция других фитопланктонов нарушается такими факторами, как ограничение питательных веществ и хищники. Пикопланктон ответственен за наиболее первичную продуктивность в олиготрофных круговоротах и отличается от нанопланктона и микропланктона[2]. Поскольку они маленькие, они имеют большее отношение поверхности к объёму, что позволяет им получать дефицитные питательные вещества в этих экосистемах. Кроме того, некоторые виды также могут быть миксотрофными.

Роль в экосистемах

Пикопланктон вносит большой вклад в биомассу и первичную продукцию как в морских, так и в пресноводных озёрных экосистемах. В океане концентрация пикопланктона составляет 105—107 клеток на миллилитр воды океана[3]. Водорослевый пикопланктон отвечает за до 90 процентов общего производства углерода ежедневно и ежегодно в олиготрофных морских экосистемах[4]. Количество общего производства углерода пикопланктоном в олиготрофных пресноводных системах также является высоким, составляя 70 процентов от общего годового производства углерода. Морской пикопланктон составляет более высокий процент производства биомассы и углерода в олиготрофных зонах, таких как открытый океан, по сравнению с районами у берега, которые более богаты питательными веществами[5]. Их процентное содержание биомассы и углерода также увеличивается с увеличением глубины в эвфотической зоне. Это связано с использованием фотопигментов и эффективностью использования сине-зелёного света на этих глубинах. Плотность населения пикопланктона не колеблется в течение года, за исключением нескольких небольших озёр, где их биомасса увеличивается с повышением температуры воды в озере.

Пикопланктон также играет важную роль в микробной петле этих систем, помогая обеспечивать энергией более высокие трофические уровни. Они пасутся различным количеством организмов, таких как жгутиконосцы, инфузории, коловратки и веслоногие ракообразные. Жгутиконосцы являются их основным хищником из-за их способности плыть к пикопланктону для его потребления.

Океанический пикопланктон

Пикопланктон играет важную роль в круговороте питательных веществ во всех основных океанах, где он существует в наибольшем количестве. Он имеют много особенностей, которые позволяют ему выживать в этих олиготрофных (с низким содержанием питательных веществ) и слабых регионах, таких как использование нескольких источников азота, включая нитрат, аммоний и мочевину[6]. Небольшой размер и большая площадь поверхности обеспечивают эффективное поглощение питательных веществ, поглощение падающего света и рост организма[7]. Небольшой размер также обеспечивает минимальное метаболическое поддержание[8].

Пикопланктон, в частности фототрофный пикопланктон, играет значительную роль в производстве углерода в открытой океанической среде, что в значительной степени способствует глобальному производству углерода. Вклад первичной продуктивности вносят как в олиготрофные, так и в глубокие зоны океанов. Пикопланктон доминирует в биомассе в районах открытого океана[9].

Пикопланктон также образует основу водных микробных пищевых сетей и является источником энергии в микробной петле. Все трофические уровни в морской пищевой сети зависят от производства углерода пикопланктоном и увеличения или потери пикопланктона в окружающей среде, особенно в олиготрофных условиях. Морские хищники пикопланктона включают в себя гетеротрофных жгутиконосцев и инфузорий. Простейшие являются доминирующим хищником пикопланктона. Пикопланктон часто теряется в результате таких процессов, как выпас скота, паразитизм и вирусный лизис.

Измерение

За последние 10—15 лет морские учёные постепенно начали понимать важность даже самых маленьких подразделений планктона и их роль в водных пищевых сетях и в переработке органических и неорганических питательных веществ. Следовательно, возможность точного измерения биомассы и распределения по размерам сообществ пикопланктона в настоящее время стала весьма важной. Двумя распространёнными методами, используемыми для идентификации и подсчёта пикопланктона, являются флуоресцентная микроскопия и визуальный подсчёт. Однако оба метода устарели из-за их трудоёмкого и неточного характера. В результате в последнее время появились новые, более быстрые и точные методы, в том числе проточная цитометрия и флуоресцентная микроскопия с анализом изображений. Оба метода эффективны при измерении нанопланктона и автофлуоресцентного фототрофного пикопланктона. Однако измерение очень маленьких диапазонов размеров пикопланктона часто оказывается трудным, поэтому устройства с зарядовой связью (ПЗС) и видеокамеры сейчас используются для измерения небольшого пикопланктона, хотя камера на основе ПЗС с медленным сканированием более эффективна при обнаружении и определении размеров крошечных частиц, таких как бактерии, окрашенные флуорохромом.

Примечания

- C. Callieri & J.G. Stockner. Пресноводный автотрофный пикопланктон: обзор, J. Limnol., 2002, 61, 1—14.

- Vershinin, Alexander Phytoplankton in the Black Sea. Russian Federal Children Center Orlyonok.

- Schmidt, T. M. Analysis of a marine picoplankton community by 16S rRNA gene cloning and sequencing (англ.) // Journal of Bacteriology : journal. — 1991. — 1 July (vol. 173, no. 14). — P. 4371—4378. — ISSN 0021-9193. — doi:10.1128/jb.173.14.4371-4378.1991. — PMID 2066334.

- Stockner, John G. Algal Picoplankton from Marine and Freshwater Ecosystems: A Multidisciplinary Perspective (англ.) // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences : journal. — 1986. — 14 April (vol. 43, no. 12). — P. 2472—2503. — doi:10.1139/f86-307.

- Fogg, G. E. Some comments on picoplankton and its importance in the pelagic ecosystem (англ.) // Aquat Microb Ecol : journal. — 1995. — 28 April (vol. 9). — P. 33—39. — doi:10.3354/ame009033.

- Stockner, John . Phototrophic picoplankton: An overview from marine and freshwater ecosystems (англ.) // The American Society of Limnology and Oceanography : journal. — 1988. — Vol. 4, no. 33. — P. 765—775.

- Agawin, Nona S. Nutrient and temperature control of the contribution of picoplankton to phytoplankton biomass and production (англ.) // The American Society of Limnology and Oceanography : journal. — 2000. — Vol. 3, no. 45. — P. 591—600.

- Callieri, Cristiana. Freshwater autotrophic picoplankton: a review (неопр.) // Journal of Limnology. — 2002. — Т. 1, № 61. — С. 1—14.

- Moon-van der Staay, Seung Yeo. Oceanic 18S rDNA sequences from picoplankton reveal unsuspected eukaryotic diversity (англ.) // Nature : journal. — 2001. — February (no. 409). — P. 607—610.