Онега (река)

Оне́га — река на северо-западе России, в Архангельской области. Впадает в Онежскую губу Белого моря.

| Онега | |

|---|---|

| |

| Характеристика | |

| Длина | 416 км |

| Бассейн | 56 900 км² |

| Расход воды | 505 м³/с (30 км от устья) |

| Водоток | |

| Исток | Лача |

| • Высота | 118 м |

| • Координаты | 61°27′32″ с. ш. 38°54′49″ в. д. |

| Устье | Онежская губа |

| • Местоположение | г. Онега |

| • Высота | 0 м |

| • Координаты | 63°56′06″ с. ш. 37°59′17″ в. д. |

| Уклон реки | 0,284 м/км |

| Расположение | |

| Водная система | Белое море |

|

|

|

| Страна | |

| Регион | Архангельская область |

| Код в ГВР | 03010000112103000000017[1] |

|

|

|

Происхождение названия

Водные системы реки Онеги и Онежского озера (Онего) не сообщаются. Б. А. Серебренников в своих ранних работах считал, что суффикс -га был типичным для волго-окской топонимики, как и суффиксы -ма, -ша, -та и т. д. — они обозначали реку[2].

По мнению топонимиста А. К. Матвеева, название реки восходит к фин. eno-joki «большая река»: прасаам. *εno, кильд.-саамск. jäänn, jān- «большая река», фин. eno «большая река, поток, фарватер», карел. eno «глубокое место, фарватер (в реке)»[3].

Географические сведения

Длина — 416 км, площадь водосборного бассейна — 56 900 км². По данным государственного водного реестра[4] длина водного пути р. Совза — оз. Вещозеро — р. Модлона — оз. Воже — р. Свидь — оз. Лача — р. Онега составляет 686 км.

Река берёт начало из озера Лача. Течёт по равнине, местами образуя широкие плёсы (до 450 м), местами сужаясь до 40 м (в узких местах наблюдаются пороги). Течёт вначале в северном направлении, делая излучину возле города Мирный. От истока до устья река падает на 118 м — в основном на порожистых участках, в местах пересечения моренных гряд и выхода коренных пород. У деревень Пустынька и Ярнема Онега прорезает кряж Ветреный пояс. В 75 км от устья река разделяется на Большую Онегу (справа) и Малую Онегу, которые затем вновь сливаются. Возле города Онега впадает в Онежскую губу Белого моря. В устье распадается на два рукава — Двинский и Карельский, разделённые Кий-островом.

Устьевая область реки включает в себя часть нижнего течения реки и прилегающую к устью реки часть вершины Онежского залива. Протяжённость устьевого участка реки около 30 км. Устьевой участок однорукавный, имеющий устьевое расширение и по своим геоморфологическим характеристикам приближается к эстуарию. Глубины около 4 м на участке ниже города Онега и около 1,5—2 м выше г. Онега. Русло реки выше г. Онега имеет четко выраженный подъём дна, связанный с залеганием здесь трудноразмываемых подстилающих дно горных пород.

Входящее в состав устьевой области устьевое взморье занимает мелководную часть вершины Онежского залива, ограниченную морским побережьем на западе от мыса Пильского до мыса Ворзогорского, на востоке — от мыса Пихнемского до мыса Пильемского. Длина устьевого взморья от устьевого створа до морской границы около 15 км. Устьевое взморье находится в пределах зоны, ограниченной изобатой 5 м, и его следует отнести к типу открытого отмелевого устьевого взморья с преобладающими глубинами 2—5 м.

Местность по берегам реки и её притоков носит название Пооне́жье.

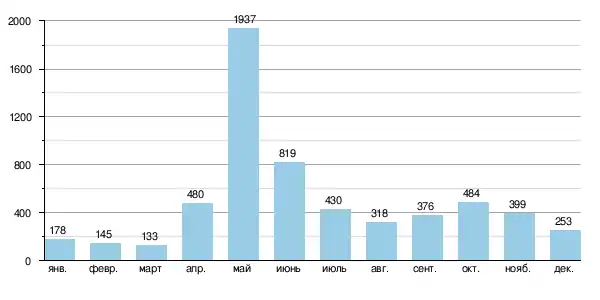

Гидрология

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Сток в верховье зарегулирован озёрами. Половодье обычно наблюдается с мая по июнь. Река замерзает в конце октября — начале декабря, на порогах в январе — феврале; вскрывается в середине апреля — мае. Размах колебаний уровня у истока 3,4 м, в среднем течении до 9,7 м, в низовьях 6 м; в устье приливы до 1,5 м. Среднегодовой расход воды — в истоке 74,1 м³/с, в устье 505 м³/с (наибольший — 4530 м³/с, наименьший — 82,6 м³/с).

Притоки

Крупнейшие притоки — Кена, Икса, Кожа, Поньга (левые); Волошка, Моша, Кодина, Мудьюга, Нельнюга, Вонгуда (правые).

Хозяйственное использование

Река судоходна на отдельных плёсах. Длина верхнего судоходного участка «Каргополь — озеро Лача» — 6 км. Нижний судоходный участок, от села Порог до устья, имеет протяжённость 30 км. Сплавная.

Природа

Берега сравнительно высокие, залесённые, в среднем течении имеются заливные луга. В устье лов сёмги и наваги.

Населённые пункты

На Онеге расположены города Каргополь (в верхнем течении) и Онега (в устье) — крупные центры лесной промышленности. Посёлок Североонежск. Село Конёво. Деревни: Чекуево, Ярнема, Корельское, Карельское и другие.

История

Из-за порожистости реки нередко происходили катастрофы. Так, 29 июня 1878 года в Красновском приходе от переполнения парома на реке Онега утонуло 50 человек, переезжавших на службу в церковь[6]. 18 мая 1889 года возле моста в селе Архангело в Каргопольском уезде погибла лодка с 16 соловецкими богомольцами[7][8][9].

В деревнях по берегам сохранились памятники русской деревянной архитектуры.

Примечания

- Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 3. Северный край / под ред. Н. М. Жила. — Л.: Гидрометеоиздат, 1965. — 612 с.

- Серебренников Б. А. Волго-Окская топонимика на территории европейской части СССР // Вопросы языкознания. 1955. № 6.

- Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. III. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. С. 113.

- Онега : [рус.] / verum.wiki // Государственный водный реестр : [арх. 15 октября 2013] / Минприроды России. — 2009. — 29 марта.

- Статистика на сайте ЮНЕСКО (недоступная ссылка). Архивировано 24 марта 2012 года.

- Гибель людей при переезде на пароме через р. Онега // Олонецкие губернские ведомости. 1878. 8 июля

- Крушение лодки с богомольцами // Олонецкие губернские ведомости. 1889. 3 июня.

- Две катастрофы на реке Онеге, в Архангельском погосте, Каргопольского уезда // Олонецкие губернские ведомости. 1889. 21 июня.

- Список утонувших, при крушении лодки, в реке Онеге, 19 мая 1889 года, в Каргопольском уезде // Олонецкие губернские ведомости. 1889. 19 июля.

Литература

- Гунн Г. П. Онега впадает в Белое море / Оформл. худож. Г. М. Чеховского. — М.: Мысль, 1968. — 136, [8] с. — 70 000 экз.

- Онега (река в Архангельской области) // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Онега, река Олонецкой и Архангельской губерний // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.