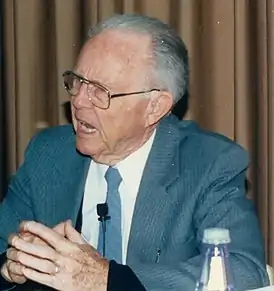

Найда, Юджин

Юджин Найда (англ. Eugene Albert Nida; 11 ноября 1914 года, Оклахома-Сити — 25 августа 2011, Мадрид) — теоретик перевода, основатель теории динамической эквивалентности перевода Библии.

| Юджин Найда | |

|---|---|

| Eugene Albert Nida | |

| |

| Дата рождения | 11 ноября 1914 |

| Место рождения | Оклахома-Сити, Оклахома, США |

| Дата смерти | 25 августа 2011 (96 лет) |

| Место смерти | Мадрид, Испания |

| Страна | |

| Род деятельности | богослов, переводчик, писатель, лингвист, переводчик Библии |

Биография

Окончил Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе в 1936 году по специальности греческий язык, защитил магистерскую диссертацию в Университете Южной Калифорнии и докторскую диссертацию в Университете Мичигана в 1943 году (PhD). Окончил Восточную баптистскую семинарию в Филадельфии в 1956 году. Доктор богословия. Профессор библейской филологии (1937-53) и секретарь Американской библейской ассоциации (англ. American Bible Association)(1948).

Начал работать лингвистом в Американском библейском обществе (англ. American Bible Society — ABS). Хотя его первоначально приняли на работу в порядке эксперимента, Найда стал ассоциированным секретарём языковых изданий (англ. Associate Secretary for Versions) в 1944-46 гг. и вплоть до ухода на пенсию в 1980-е гг. занимал должность исполнительного секретаря по переводу.

В 1943 году Найда женился на Алтее Найда (англ. Althea Nida) (девичья фамилия — Спрэг (англ. Sprague), с которой оставался в браке до самой смерти Алтеи в 1993 году. В 1997 году женился на переводчице Елене Фернандес (Elena Fernadez).

В последние годы жил попеременно в Брюсселе (Бельгия) и в Мадриде (Испания). Скончался 25 августа 2011 года в Мадриде[1].

Достижения

Основные труды Найды посвящены проблемам перевода Библии. Автор руководств для переводчиков библейских книг, составленных на основе новейших достижений лингвистики, филологии и истории, а также обобщающей монографии «Теория и практика перевода», написанной совместно с Ч. П. Табером (The Theory and Practice of Translation, Leiden, 1969). Найда разработал трансформационную модель перевода, состоящую из трёх этапов: 1) анализ поверхностной структуры языка А — анализируются грамматические трансформации, принимая во внимание грамматические отношения и значения слов и словосочетаний; 2) перенос — на этом этапе проанализированный материал языка А передаётся с помощью средств языка В; 3) реконструирование — перенесённый материал обрабатывается для конечной адаптации и приведения к нормам языка перевода.

Теории

Найда был основоположником некоторых методов в сфере теории перевода и языкознания.

Его докторская диссертация "Краткий Обзор Английского Синтаксиса" стала первым полномасштабным анализом основного языка в соответствии с теорией "непосредственных составляющих". Его учебник "Морфология: описательный анализ слов" стал одним из главных трудов в области американского структурализма. На протяжении десятилетий эта книга оставалась единственным подробным введением в эту область и до сих пор является ценным источником многочисленных примеров и упражнений.

Его наиболее заметным вкладом в развитие переводоведения является теория Динамической Эквивалентности, также известная как теория Функциональной Эквивалентности. (см. статью "Динамическая и формальная эквивалентность") Найда также разработал метод компонентного анализа, который позволил разбивать слова на компоненты, что помогает определить уровень эквивалентности перевода (например, "холостяк" = мужчина + неженатый). Это, пожалуй, не самый лучший, хотя и самый известный пример применения данного метода.

Теория динамической эквивалентности Найды часто противопоставляется взглядам филологов, которые утверждают, что понимания исходного текста (Т1) можно достигнуть путем оценки взаимовлияния слов на странице и что смысл является самодостаточным/автономным в тексте (т. е. гораздо более сосредоточенным на достижении семантической эквивалентности).

Он развивает эту теорию, наряду с другими теориями соответствия при переводе, в своем эссе "Принципы Соответствия". Найда начинает с утверждения, что, учитывая, что "нет языков, идентичных в значениях, данных соответствующим символам, или в расположении символов во фразах и предложениях, само собой разумеется, что между языками не может быть абсолютного соответствия. Следовательно, не может быть абсолютно точного перевода." Перевод может оказывать на читателя эффект, близкий к эффекту оригинала, но тексты не могут быть идентичными в деталях.

Далее Найда излагает три фактора, которые необходимо учитывать при переводе:

- Природа сообщения: в одних сообщениях первостепенное значение имеет содержание, а в других – форма.

- Цель автора и переводчика: необходимо дать информацию как по форме, так и по содержанию; стремиться к тому, чтобы читатель полностью понял смысл и значение сообщения; для императивных целей нужно обеспечить не только понимание перевода, но и отсутствие недопонимания.

- Тип аудитории: потенциальные читатели могут иметь разные способности к декодированию и интерес к теме.

Найда напоминает, что в переводе нет таких вещей, как "идентичные эквиваленты", и в то же время утверждает, что переводчику следует найти "ближайший естественно звучащий эквивалент". Здесь он различает два подхода к переводческой задаче и типам перевода: формальную эквивалентность (ФЭ) и динамическую эквивалентность (ДЭ).

ФЭ обращает внимание на само сообщение, как в плане формы, так и в плане содержания. Таким образом, соответствия в таком переводе должны сохранять форму: поэзия должна переводиться поэзией, предложение – предложением, а понятие – понятием. Такая ориентация на форму, определяющая данный тип структурной эквивалентности, называется "глоссовым переводом", в котором переводчик стремится максимально буквально и осмысленно воспроизвести форму и содержание оригинала.

Перевод по принципу ФЭ регулируется следующими принципами: точное воспроизведение грамматических единиц; последовательное употребление слов-аналогов; значения, употребленные в рамках исходного контекста.

В свою очередь, ДЭ стремится к полной "естественности" оборотов речи. Перевод по принципу ДЭ нацелен в первую очередь на эквивалентность ответа, а не на эквивалентность формы. Отношение между реципиентом и сообщением на языке перевода должно быть по сути таким же, как и между реципиентом и сообщением на исходном языке.

Принципы, регулирующие перевод по принципу ДЭ, были бы следующими: согласованность перевода с языком реципиента и его культурой в целом; соответствие с контекстом сообщения, включая выбор стиля и расположение составляющих сообщения.

Найда и Лоуренс Венути доказали, что переводоведение – гораздо более сложная дисциплина, чем может показаться на первый взгляд, ведь переводчику приходится смотреть за пределы самого текста, чтобы деконструировать его на внутритекстовом уровне и декодировать на референциальном уровне, оценивая специфические для культуры понятия, идиомы и образный язык, чтобы понять исходный текст и приступить к созданию перевода, который должен не только передавать то, что означают слова в данном контексте, но и воссоздавать воздействие оригинального текста в пределах собственной языковой системы переводчика (см. Джордж Стайнер, "Герменевтическое движение", прагматика, поле, тенор, модус и локутив, иллокутив и перлокутив). Например, утверждение о том, что Иисус "встретил" (англ. meet) кого-то, нужно переводить осторожно, если в языке перевода различаются такие понятия, как "встретил впервые", "встречался" и "натолкнулся".

Список работ Ю. Найды

- Bible Translating, N.Y., 1947, 1961

- God’s Word in Man’s Language, N.Y., 1952

- A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark, 1961 (with R.G.Bratcher)

- Toward a Science of Translating, Leiden, 1964

- Translator’s Notes on Literacy Selections, 1972, 1974

- A Translator’s Handbook on the Book of Ruth, 1973 (with J. de Waard)

- A Translator’s Handbook on Paul’s Letter to the Romans, 1973 (with B.M.Newman)

- A Translator’s Handbook on Paul’s Letters to the Thessalinians, 1975 (with P.Ellingworth)

Примечания

- Eugene Nida dies Архивировано 26 сентября 2011 года.

Ссылки

- Биография на англ.яз.

- A review of the book: Nida, Eugene A. (2003) Fascinated by Languages — на англ.яз.

- The Eugene A. Nida Institute for Biblical Scholarship — на англ.яз.

- - на рус.яз.

- Юджин Найда — основоположник теории перевода Библии (недоступная ссылка с 20-05-2013 [3206 дней] — история, копия)